Языковая личность в аспекте межъязыковой научной коммуникации

Автор: Падерина Т.С.

Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Лингвистика @vestnik-susu-linguistics

Рубрика: Зеленые страницы

Статья в выпуске: 2 т.21, 2024 года.

Бесплатный доступ

В данной статье рассматриваются основные факторы, влияющие на развитие научной коммуникации, а также роль языковой личности в этом процессе. Цель работы заключается в анализе теоретических положений и сопоставительном анализе. Статья состоит из трех основных частей. Первая часть статьи посвящена рассмотрению понятия языковой личности и ее взаимосвязи с научной коммуникацией. Языковая личность - это индивидуальный языковой опыт каждого человека, который влияет на его способность общаться и взаимодействовать с другими людьми. В аспекте научной коммуникации языковая личность играет важную роль, так как индивидуальный языковой опыт каждого ученого влияет на его способность выражать свои мысли и идеи. Вторая часть раскрывает понятия коммуникация и научная коммуникация, дается краткий экскурс в историю развития научной коммуникации в разные исторические периоды. Коммуникация служит для обмена информацией между людьми, в то время как научная коммуникация смещает свой фокус на обмен научными идеями, теоретическими положениями или результатами исследований в определенной научной среде. Исторически научная коммуникация прошла несколько этапов развития, начиная с эпохи Античности и заканчивая современностью. В третьей части рассмотрены термины межкультурная и межъязыковая , в том числе научная, коммуникация . Изучение теоретических основ подчеркивает актуальность исследования особенностей проявления языковой личности в рамках научного дискурса. Дальнейший интерес представляет экспериментальное подтверждение теоретических положений на примере языкового материала научной коммуникации в рамках одной из научных специальностей, а также описание и систематизация константных и вариативных характеристик современной научной коммуникации (устной и письменной). Научная коммуникация является важным аспектом развития науки и общества в целом. Понимание роли языковой личности и межъязыковой научной коммуникации в этом процессе может помочь ученым более эффективно обмениваться идеями и результатами исследований.

Языковая личность, межъязыковая коммуникация, научная коммуникация

Короткий адрес: https://sciup.org/147243717

IDR: 147243717 | УДК: 811.112 | DOI: 10.14529/ling240210

Текст научной статьи Языковая личность в аспекте межъязыковой научной коммуникации

В связи с актуализацией в конце 2022 года законодательства о науке и государственной научнотехнической политике на современном этапе развития общества и науки роль личности в вопросах научной коммуникации и популяризации науки приобретает особое значение. Одним из центральных терминов современной антропоцентрической лингвистики является языковая личность [4]. Интерес к изучению языковой личности обусловлен методологической интеграцией и сменой парадигм языкознания. Впервые необходимость рассмотрения языка через взаимосвязи исторической, психологической, системно-структурной и социальной парадигм языкознания была отмечена К. Марксом в книге «Немецкая идеология».

Языковая личность как сложное многокомпонентное единство языковых способностей в рамках данной статьи рассматривается в контексте её готовности к осуществлению речевых поступков разной степени сложности – вербального представления научного дискурса. Наиболее перспективным с точки зрения изучения особенностей коммуникативного поведения языковой личности исследователя представляется межъязыковой аспект коммуникации. Целью данной статьи является теоретическое осмысление предпосылок развития научной коммуникации, в том числе межъязыковой научной коммуникации, а также рассмотрение роли и места языковой личности в данном процессе.

Идея применения термина «языковая личность» впервые зародилась в работах В. Фон Гумбольдта и И.Г. Гердера ещё в XVIII–XIX вв., в отечественном языкознании данный термин был применен В.В. Виноградовым, а далее получил свое развитие в работах таких исследователей, как Ф.С. Бацевич, Г.И. Богин, С.Г. Воркачев, В.И. Карасик, Ю.Н. Караулов и др.

Индивидуализированное сознание есть ин-тернализованное в своей аксиологической сущности и сформированное (присвоенное) в своей языковой форме общественное сознание языкового коллектива, языкового сообщества. Это такое соотношение когнитивного и языкового сознания, где последнее является вербальным оформлением отражения действительности. Именно в таком понимании языковое сознание – это форма существования человека разумного, который общается, в частности, в профессиональной деятельности, человека как социального существа, как личности. В этом плане, по мнению психологов, можно говорить о языковой личности, которая, согласно Ю. Караулову, включает в себя вербальносемантический, когнитивный и прагматический уровни.

В нашей работе мы придерживаемся именно термина, сформулированного Ю.Н. Карауловым, который рассматривал языковую личность как «многослойный и многокомпонентный набор языковых способностей, умений, готовностей к осуществлению речевых поступков разной степени сложности» [3].

Языковую личность можно охарактеризовать с позиций речевого сознания и речевого поведения. Кроме этого, мы отмечаем, что формирование языковой личности зависит от объективных и субъективных факторов.

Объективные факторы, которые влияют на язык, включают в себя несколько аспектов. В первую очередь – это состояние самого языка, его нормирование и кодификация. Вместе с тем важным фактором является уровень развития и совершенство подсистем языка, а также стилистическая дифференциация, следовательно, пригодность языка как языковой картины личности и мира для обеспечения всех языковых потребностей гражданина. Существенное влияние также могут оказывать общественно-политическая ситуация и традиции использования языка. Но самым важным фактором является полноценное функционирование языка во всех сферах жизни. Язык должен использоваться в государственной, политической, правовой, экономической, научной, образовательной, культурно-художественной, творческой, производственной, бытовой и других сферах. Если язык не используется в какой-то из этих сфер, то это может привести к его упадку и исчезновению.

К субъективным факторам, влияющим на формирование языковой личности, относим следующие положения:

-

- способность говорящего получать языковое образование и тщательно владеть языком;

-

- внутреннюю готовность говорящего получать языковое образование и языковое воспитание и в совершенстве овладевать языком;

-

- нравственную потребность творчески совершенствовать и выражать свою личность;

-

- понимание языковых обязанностей гражданина и исполнение их; активное отношение к языку, надлежащий уровень языковой культуры.

Следует также отметить, что в процессе развития языковая личность проходит несколько этапов становления, каждый из которых поднимает языковую личность на более высокий уровень развития. Среди таких уровней выделяют:

-

1) уровень речевой правильности. Данный уровень достигается за счет изучения правил языка, лексики, грамматики и т. д. Этот уровень предполагает выработку орфоэпических, орфографических, пунктуационных навыков, умение строить предложения, несложные типовые тексты и пользоваться ими;

-

2) уровень внутреннего саморазвития. На этом уровне развития человек начинает проявлять себя в своих выражениях, соответствующих его внутреннему состоянию. Он умеет творить и выражать свои мысли и чувства с помощью языка, владеет основными формами устного и письменного общения, такими как монолог, диалог, полилог, описание, повествование и рассуждения. Кроме того, на этом уровне человек начинает осознавать различные стили языка и умеет выбирать подходящий стиль для разных ситуаций. Важно отметить, что развитие речи и языковых навыков начинается с самого раннего детства и продолжается на протяжении всей жизни. Чтение, общение с окружающими и практика – все это помогает улучшить языковые навыки, стать более уверенным в выражении своих мыслей и облегчить коммуникацию.

-

3) уровень насыщенности языка. На данном уровне язык характеризуется логичностью, предметностью, точностью, выразительностью, образностью, богатством языковых средств. Человек уже владеет жанрами и стилями, текстообразованием;

-

4) уровень адекватного выбора. Это уровень коммуникативного совершенства, предполагающий совершенное владение функциональными типами речи, стилями литературного языка, а также точную речевую реакцию;

-

5) уровень владения профессиональным метаязыком: владение терминосистемами, фразеологией, композиционно-жанровыми формами тек-стообразования, языковыми формулами;

-

6) уровень языкового имиджа социальных ролей: политика, государственного работника, руководителя, ученого – нравственными и эстетическими манерами живой речи.

Два последних уровня являются самыми высокими уровнями формирования языковой личности.

Важно отметить, что языковая личность может трансформироваться в зависимости от языковой среды, ситуации и опыта коммуникации. Например, человека, владеющего двумя и более языками, следует рассматривать уже как билингвальную языковую личность или же поли-лингвальную языковую личность при знании более двух языков на достаточно высоком уровне. В подобных ситуациях наблюдается и определённое разделение самой языковой личности на первичную и вторичную. Поскольку детальное рассмотрение понятий первичной и вторичной языковой личности не входило в отдельные задачи нашей работы (в рамках данной статьи), позволим себе не углубляться в детали по разграничению языковой личности и билингвальной языковой личности.

Языковая личность играет важную роль в том числе и в процессе межъязыковой научной коммуникации, которая представляет собой обмен научной информацией между учеными разных языковых сообществ. Межъязыковая научная коммуникация основывается на использовании различных языков, и для того, чтобы ученые могли эффективно общаться между собой, им необходимо иметь определенные языковые навыки и компетенции, одним из ключевых навыков при этом является знание нескольких языков. Чем больше языков знает ученый, тем легче ему будет общаться с коллегами из других стран и культурных сообществ. Кроме того, знание нескольких языков позволяет ученым лучше понимать культурные и научные особенности других стран и языковых сообществ. Однако знание языков недостаточно для успешной межъязыковой научной коммуникации. Важным аспектом языковой личности также является уважение к культуре и языку других стран и языковых сообществ. Таким образом, мы можем говорить, что языковая личность – это уникальный комплекс языковых знаний, навыков и умений, которые определяют способность человека использовать язык для коммуникации и взаимодействия с другими людьми.

Наиболее интересным с точки зрения изучения особенностей коммуникативного поведения для нас представляется языковая личность иссле-дователя/ученого в межъязыковом аспекте его коммуникации. Изучение межъязыковой научной коммуникации требует уточнения понимания терминов коммуникация и научная коммуникация. Анализ справочной и научной литературы показывает разнообразие использования данного термина.

Для изучения текста как единицы представления научного знания рассмотрим его с точки зрения теории коммуникации и с семиотической точки зрения. Коммуникация (от латинского communico) обозначает общение, в широком смысле мы говорим о коммуникации как о процессе кодирования и декодирования информации участниками коммуникации (коммуникантами), в процессе которой вырабатывается общий (до определенного предела) взгляд на вещи.

Р.О. Якобсон определил коммуникацию (речевое событие) как процесс передачи сообщения от адресанта к адресату с помощью определенного кода (системы знаков). Согласно лингвистической модели коммуникации Р.О. Якобсона оба участника коммуникации в процессе общения передают информацию с учетом окружающей обстановки (устная коммуникация) или контекста (письменная коммуникация).

Известный советский и российский лингвист Ю.М. Лотман после глубокого анализа работ других ученых разработал свою семиотическую модель коммуникации. В отличие от своих предшественников он считал, что код адресанта и адресата разный и объясняется это в первую очередь культурой и историей, т. е. происходит «сдвиг» контекста. Кроме того, он придерживался идеи, что любая коммуникация – это перевод с языка моего «я» на язык твоего «ты». «Возможность такого перевода обусловлена тем, что коды обоих участников коммуникации хотя и не тождественны, но образуют пересекающееся множество» [1].

В свою очередь научная коммуникация – это процесс обмена информацией и идеями между учеными, исследователями и другими специалистами в определенной научной области. Этот процесс включает в себя не только публикацию научных статей и исследований, но и другие формы коммуникации, такие как научные конференции, семинары, дискуссии и презентации. Научная коммуникация является важным аспектом научной деятельности, поскольку она способствует распространению знаний, развитию науки и технологий, а также помогает формировать общественное мнение о научных достижениях. Одним из ключевых элементов научной коммуникации является научный язык, который должен быть понятным и доступным для широкой аудитории. Также важно учитывать культурные и социальные различия между учеными и их аудиторией, чтобы обеспечить эффективное общение.

Вслед за имеющимися представлениями мы будем рассматривать понятие «научная коммуникация» как «совокупность всех видов профессионального общения в научном сообществе» [6]. Следует отметить, что научная коммуникация представляет собой сложную, динамичную систему, имеющую свою историю и этапы развития. Практика научной коммуникации возникла ещё в античные времена (Пифагор, Платон, Евклид). Ученые античных времен много путешествовали, чтобы получить новые знания. В это же время закладывались нормы устной научной коммуникации, то есть правила проведения дискуссий, диалогов и т. д. («Диалоги» Платона) и появлялись первые рукописные книги с научными текстами.

Непрерывное научное творчество было обеспечено созданием университетов в эпоху Средневековья (XI–XV вв..): Болонский – 1088 г., Кембриджский – 1109 г., Падуанский – 1122 г., Неа-польский – 1124 г. Парижский – 1160 г., Оксфордский – 1167 г. и т. д. Главное новшество – появление диспутов, которые способствовали развитию теории и практики проведения дискуссий.

Многие книги были переведены с одного языка на другой. Дальнейшее развитие научной коммуникации (в т. ч. стилей коммуникации) в ХIV веке стало возможным благодаря книгопечатанию.

Эпоха Возрождения (Леонардо да Винчи, Николло Макиавелли, Николай Коперник) характеризуется бурным развитием техники и технологии, как следствие, появлением новых научных знаний. Изменилось отношение к знаниям, главной концепцией стало применение полученных знаний. Следует отметить, что в данный исторический период приобрела популярность личная переписка между учеными.

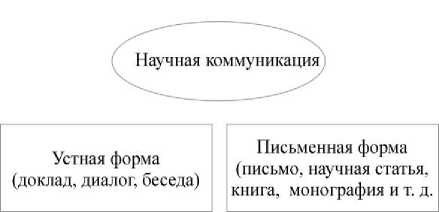

Новое время было ознаменовано многочисленными открытиями в области естественных наук, медицины, сельского хозяйства и т. д. (Декарт, Ньютон, Лейбниц). В науке XVII столетия главной формой фиксации и передачи знаний стали книги. Помимо развития науки появилась необходимость в создании специального вида коммуникации, который позволил бы ученым осуществлять совместное обсуждение не только итоговых, но и промежуточных результатов исследований, в XVII в закрепилась особая форма коммуникации – переписка между учеными. Данный вид научной коммуникации позволил превратить научное общение из «сообщения о результатах» в «обсуждение, аргументацию и контраргументацию». Язык научной коммуникации – латинский язык – позволял сообщать результаты исследования ученым, живущим в разных странах. Со временем личные письма были заменены статьями в научных журналах. Статьи, в отличие от книг, приобрели особую значимость, так как отличаются меньшим объемом и в них не требуется излагать всю систему взглядов, что существенно сокращает время издания. Проанализировав исторические этапы развития научной коммуникации, мы видим, что научная коммуникация может быть представлена в двух формах (см. рисунок).

Формы научной коммуникации

Помимо устной и письменной научной коммуникации следует упомянуть и такие подвиды, как внутренняя и внешняя научная коммуникация [5]. При внутренней научной коммуникации субъектами коммуникации выступает ученый в рамках одного научного сообщества. Внешняя научная коммуникация будет характеризоваться взаимодействием научного сообщества с более широкой аудиторией, в данном случае мы говорим в том числе о популяризации науки. При внешнем этапе может наблюдаться исследовательская деятельность (научная коммуникация) как среди специалистов одной предметной области, так и представителей разных научных направлений.

Таким образом, мы можем говорить, что современная жизнь приобретает все более интерактивный характер и способствует постоянному расширению коммуникации в различных сферах деятельности, включая профессиональную (научную) коммуникацию. Межъязыковая научная коммуникация является частью межкультурной коммуникации. Межкультурная коммуникация, в широком смысле, включает в себя обмен информацией между людьми из разных культур и языковых групп. Межъязыковая научная коммуникация в свою очередь, является коммуникацией между учеными из разных стран, использующими разные языки для обмена научной информацией. Далее в нашей работе, мы рассмотрим кратко понятия межкультурная коммуникация , межъязыковая и межъязыковая научная коммуникация и общие теоретические положения, связанные с этими понятиями.

Межкультурная коммуникация как самостоятельная дисциплина возникла в США в 1954 году. Обусловлено это было прежде всего расширением сфер влияния американской политики, экономики и культуры и в связи с необходимостью осуществления успешного общения. В Европе становление теории межкультурной коммуникации происходило позднее. Так, например, активно изучать вопросы межкультурной коммуникации в Германии практически стали только в конце 1980-х годов [8]. В отечественной науке инициатива изучения межкультурной коммуникации принадлежит преподавателям иностранных языков, которые первыми пришли к пониманию, что для эффективного взаимодействия с представителями других культур знаний только иностранного языка будет недостаточно [2]. Межкультурную коммуникацию мы будем рассматривать как процесс общения языковых личностей, принадлежащих к различным лингвокультурным сообществам, т. е. к сообществам, которые объединяют людей, обладающих общей культурой и общим языком.

Понятие межъязыковой коммуникации требует более тщательного объяснения, так как чаще всего она не рассматривается отдельно. Некоторые ученые полагают, что межкультурная коммуникация и межъязыковая коммуникация являются синонимами, так как язык является составной частью культуры. Культура, в свою очередь, представляет собой собрание традиций, достижений определённого народа. Язык выступает в качестве средства общения, поэтому процесс общения (коммуникация) между представителями разных культур может быть достаточно продуктивным при условии, что оба коммуниканта будут обладать достаточными знаниями в области того языка, который выбран ими в качестве базового (межкультурного) [7].

Межъязыковая (двуязычная) коммуникация рассматривается как процесс общения на одном языке между представителями разных культур. Сам язык общения при этом может быть частично видоизменен под воздействием естественных (врожденных) культурных особенностей носителей языка, что является предметом изучения. Иные составляющие находятся в исследовательском поле, когда речь идет о процессе межъязыкового взаимодействия в пределах одной языковой личности. Ключевой элемент исследования в этом случае - языковое сознание личности.

Каждый язык эквивалентен определенной системе концептов, которые используются для упорядочивания и интерпретации информации из внешней среды. Язык также выступает в качестве символического заместителя национальной культуры. В процессе межъязыковой научной коммуникации ученые сопоставляют свои концептуальные картинки мира. Для того чтобы можно было считать межъязыковую научную коммуникацию эффективной, необходимо, чтобы степень совпадения концептуальных систем участников была как можно выше. Такого результата можно достигнуть благодаря изучению языков и культур, а также через использование специализированных терминов (терминологии) и согласованных методов научной коммуникации.

Межъязыковая научная коммуникация имеет большое значение для развития науки и технологии в мировом масштабе. Она позволяет ученым из разных стран обмениваться научными идеями и достижениями, что способствует ускорению прогресса в различных областях науки и технологии. Хотелось бы также отметить, что эффективная межъязыковая научная коммуникация требует усилий со стороны всех участников, включая ученых, переводчиков и других специалистов, занимающихся переводом и интерпретацией научной информации. Они должны иметь хорошее знание языков и культур, а также специализированных научных терминов (терминологии) и методов научной коммуникации. В целом межъязыковая научная коммуникация является важным компонентом межкультурной коммуникации и имеет большое значение для развития науки и технологии в мировом масштабе. Для ее полноценного функционирования необходимо усилие со стороны всех участников, а также использование специализированных терминов и методов научной коммуникации.

В проведенном исследовании нами было принято понимание, что языковое сознание - это языковое оформление образов, представлений и ментальных структур, и будучи частью коллективного сознания определенного лингвокультурного сообщества оно становится доступным для наблюдения через определенную языковую личность (то есть через речевую деятельность этой языковой личности).

В аспекте межъязыковой научной коммуникации мы сформулировали понимание, что языко-вая личность – это личность, которая реализует себя в коммуникации, выбирает стратегию общения, вербальные и невербальные средства в зависимости от поставленных целей.

Научная картина мира, объективным выражением которой является научный дискурс, лежит в основе взаимосвязи языковой личности и научной коммуникации. Выявление, описание и систематизация константных и культурно-обусловленных характеристик современной научной коммуникации (устной и письменной) и взаимосвязь представляет определенный интерес.

Обмен информацией требует от участников коммуникации (в том числе научной) развитого кругозора, осознанного речевого поведения и определённых языковых навыков. Эффективность научной коммуникации зависит от уровня развития языковой личности, вступающей в коммуникации. Изучение языковой личности ученого, степени его готовности к осуществлению речевых поступков, вербального наполнения и индивидуального стиля позволит говорить о перспективах коммуникативного сотрудничества, в том числе на уровне научной коммуникации.

Список литературы Языковая личность в аспекте межъязыковой научной коммуникации

- Гончар Н.Г. Асимметрия в языках и культурах // Вестник Пермского университета. Серия: Иностранные языки. 2007. № 2. С. 120-126.

- Грушевицкая Т.Г. Основы межкультурной коммуникации: учебник для вузов; под ред. А.П. Садохина. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.

- Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. Изд-е 7-е. М.: Изд-во ЛКИ, 2010. EDN: RTDQLX

- Костомаров П.И. Антропоцентризм как важнейший признак современной лингвистики // Вестник Кемеровского государственного университета. 2014. 2-1 (58). С. 198-203.

- Медведева С.М. От научного творчества к популяризации науки: теоретическая модель научной коммуникации // Вестник МГИМО - Университета: журнал. 2014. № 4 (37). С. 278-284.

- Мирский Э.М. Социология науки - новые вызовы // Социология науки и технологий. 2011. Т. 2. № 3. С. 13-30. EDN: ONNWAH

- Падерина Т.С. Семиотическая модель оппозиции "свой - чужой" Лотмана применительно к проблеме билингвизма // Успехи гуманитарных наук. 2022. № 12. С. 159-163. EDN: VCPOOQ

- Heringer H.-J. Interkulturelle Kommunikation. Tübingen und Basel: A Francke Verlag. 2007.