Экологическое зонирование и статистические параметры экологически опасных зон города Закаменска (Республика Бурятия)

Автор: Куликов А.И., Мангатаев А.Ц., Куликов М.А., Хамнаева Г.Г., Плюснин А.М.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Статья в выпуске: 3 (38), 2012 года.

Бесплатный доступ

Зонирование проведено на основе суммарного показателя загрязнения почв (Zc), который в интегральной форме характеризует состояние окружающей среды и здоровья человека. Показано, что пространственную неоднородность поля загрязнения можно оценить с помощью коэффициента корреляции Спирмена, автокорреляционной функцией и сглаженной кривой пространственного изменения Zc.

Экологическое зонирование, типология земель, загрязнение, почвы, автокорреляционная функция

Короткий адрес: https://sciup.org/142142542

IDR: 142142542 | УДК: 551.436:628.4+631.416(571.54)

Текст научной статьи Экологическое зонирование и статистические параметры экологически опасных зон города Закаменска (Республика Бурятия)

Почва является основной утилизирующе-депонирующей средой веществ в наземных экосистемах. Поэтому при геоэкологических и экогеохимических оценках почву можно принимать как центральное звено в круговороте веществ, что соответствует представлениям о ее биосферных функциях [2]. В отечественных методиках степень загрязнения почвы служит индикатором загрязнения всей экосистемы, например атмосферного воздуха – самой лабильной компоненты окружающей среды. Согласно [3], распределение геохимических показателей, получаемых в результате апробирования почв по регулярной сети, адекватно показывает пространственную структуру загрязнения воздушного бассейна территории. В зарубежных школах, имея в виду химическую нагрузку в целом на экосистему, в расчет принимается исключительно реакция почвы [14, 15].

Согласно новейшей методологической разработке Н.В. Галицкой [1], почвы на урбанизированных территориях преобразованы и, видимо, во многом теряют свои функции как депо загрязнителей или из-за изменения системы геохимических барьеров, например кислотно-щелочных или окислительно-восстановительных условий, могут приобрести иные транслирующие функции. Почвенная компонента также изменяется при рекреационных нагрузках, что необходимо учитывать при геоэкологической оценке соответствующих территорий [11]. В нашей стране на почвенно-геохимическом подходе также основывается оценка устойчивости ландшафтов, в частности с позиций концепции емкости [12, 13, 6, 7]. Почвенная компонента занимает одно из главных мест при определении фоновых геохимических характеристик территорий разного уровня организации. Все это указывает на возможность оценивать состояние окружающей среды в целом, основываясь на почвенные показатели.

Экологические проблемы г. Закаменска связаны с Джидинским вольфрамово-молибденовым комбинатом, после консервации которого остались токсичные хвостохранилища. Загрязнение окружающей среды вызвало резкое ухудшение здоровья населения города. Для решения проблемы было необходимо срочно на основе исследований доказать , что территория терпит экологическую катастрофу. Только убедительная аргументированная строгими научными фактами база позволит испрашивать помощь у федеральных органов для вывода территории из сложившегося положения.

Исследования проводились для оценки экологической ситуации на территории г. Закаменска, где после прекращения работы Джидинского вольфрамово-молибденового комбината в непосредственной близости от городской черты остались хвостохранилища.

Хвостохранилища, известные как «Гидроотвал» и «Лежалые Пески», представляют собой элювий молодого техногенного происхождения, то есть техноэлювий. В песках техноэлювия содержание тяжелых металлов столь велико, что хвостохранилища представляют интерес для вторичной переработки как техногенные месторождения, например, золота, вольфрама.

Усугубляют экологическое неблагополучие территории процессы склонового эрозионно-флювиального смыва и размыва песков с поверхности техноэлювия и разноса с ними загрязнителей по широкому периметру. В первую очередь происходит переотложение песков техноэлювия в пойму, русло и донные отложения р. Модонкуль. В результате техноэлювий обращается в новую литофацию гипергенеза - поемно-аллювиальную. Тем самым в пространственный разнос песков, обремененных тяжелыми металлами, оказываются включенными флювиальные процессы руслового потока .

Для возникновения болезней верхних дыхательных путей организма человека ингаляционного происхождения имеют большое значение также дефляционные явления. О сильной ветровой деятельности и воздушном транспорте песка и загрязнителей свидетельствуют такие признаки, как характерная ветровая рябь на поверхности техноэлювия, наличие западин и котлов выдувания, бугров и гряд ветровой аккумуляции. Следует отметить, что максимальная скорость ветра в За-камне в весенне-летний сезон достигает 20 м/с.

Оценку степени загрязнения почв проводили на основе суммарного показателя загрязнения почв:

Zc = Kk - ( n - 1) , где Кк - коэффициенты концентрации металлов; n - количество металлов, превышающих допустимые пределы и включенные для расчета Zc .

Согласно руководству [5], для зон чрезвычайной экологической ситуации суммарный пока -затель химического загрязнения почв Zc = 32-128, а для зоны экологического бедствия Zc >128.

Содержание тяжелых металлов в почвах и техноэлювии определяли в аттестованных лабораториях сертифицированными методами. Математико-статистические расчеты проводились по программе Snedekor [10].

Суммарный показатель химического загрязнения почв имеет статистически достоверные связи с общей заболеваемостью ( У1 ) и болезнями органов дыхания ( У2 ) населения г. Закаменска. Связь в системе У1 = f(Zc) оценивается коэффициентом корреляции r = 0,35469 и выражается квадратным уравнением У1 = -54381.13 + 3384.89 Zc - 68.35 Zc 2. Функция У2 = f(Zc) имеет прямолинейный вид У2 = 0.593 + 0.298 Zc при коэффициенте парной корреляции r= 0.42068.

Исходя из статистической достоверности полученных коэффициентов корреляции, можно заключить, что между суммарным показателем загрязнения почв и заболеваемостью населения есть причинно-следственная обусловленность. Это еще раз указывает на то, что в качестве аргумента функции экологического картографирования и зонирования следует использовать показатель Zc .

Точное выделение границ пространственных ареалов - это всегда трудная задача. Имеется в виду, что проведенная на карте граница условна, так как в натуре это есть некая полоса той или иной протяженности, где наблюдается сложное взаимопроникновение элементов соседних ареалов.

Особенная ответственность возникает в таких случаях как зонирование территории по степени экологического неблагополучия.

Выделение экологических зон на территории г. Закаменска проводится на основании однородности какого-либо признака. В границах одного однородного ареала значения признака распределены не случайно, эколого-биогеохимические показатели, измеренные в отдельных точках ареала, являются функциями пространственных координат и времен [9]. Однако известно, что абсолютно однородных ареалов в природе не существует, то есть значения признаков всегда имеют свойства к рассеиванию, колебанию в пределах математического ожидания, поэтому в теории поля поле распределения любого признака характеризуется как неслучайной функцией пространства-времени, так и случайной компонентой:

P( S , t) = M[P ( S , t)] + AP( S , t) ,

→ где P - признак; S S - многомерный вектор пространственных координат (Si, S2, S3); t - время;

→→

M[P( S , t)] - математическое ожидание, то есть неслучайная компонента; AP( S , t) - случайная компонента.

В обычной практике эколого-биогеохимических исследований, проводимых с конечным числом опробований, оценкой математического ожидания является среднее арифметическое значение признака ( M) , а случайной компоненты - дисперсия ( о 2) или стандартное отклонение ( о ).

В случае однородного поля в первом приближении должны иметь M > 2(3) о , а при неоднородности поля значение случайной компоненты существенно возрастает, и она может стать сравнимой со средним значением. Требуется разбиение поля на два и более полей, однородных по признаку.

Основанием разделения неоднородной территории на однородные ареалы, в нашем случае территории г. Закаменска, на зоны экологического неблагополучия служит резкий градиент (скачок) значений признака на границах ареалов. При ответственных исследованиях, каковой и была контрактная научно-производственная работа, определение границ необходимо проводить на строгой математико-статистической основе.

Объективным методом выделения границ служит автокорреляционная функция, которая эффективна для выделения пространственных границ [8].

В рамках модели случайных функций выделение границ зон проводится путем оценки режима пространственной изменчивости признака в главных направлениях от источника загрязнения. Предпочтительнее пользоваться непараметрическими (не требовательными к закону распределения) методами, например по ранговому коэффициенту корреляции Спирмена, схема расчетов которого подробно рассмотрена в ряде руководств [4].

Коэффициент Спирмена (р) определяется по формуле:

, 6S d

Р = 1--2-----, n (n2 -1) где d - ранговая разность, т.е. разность рангов, например, расстояния от точки отсчета и рангов значения показателя, например содержания какого-то тяжелого металла; n - число пар коррелируемых признаков в пределах территории, которая сомнительна для того, чтобы считать ее однородной, т.е. относящейся к одной экологической зоне.

„ р n - 2

При выполнении условия t факт = р , ■ > t табл можно считать, что территория неодно-

N1 - р Р

родна по данному признаку, на ней имеется, по крайней мере, два неоднородных ареала, они существенно различаются, на границе этих ареалов имеется резкий градиент изменчивости признака и необходимо проводить границу между ними.

На основании таких выкладок проведено выделение границ типологических (ландшафтноэкологических) единиц, а затем и собственно ареалов экологических зон.

Типология земель на территории городов основывается на их функциональном назначении [8]. Выделяются 3 группы земель: I) природоохранные, II) активного хозяйственного использования, III) экстенсивного хозяйственного использования. Среди них определяются типы и подтипы.

Типы природоохранных земель включают парки, скверы, газоны и кладбища. Сюда же относятся пригородные леса периферии города. Эти земли составляют зеленый экологический каркас города.

Земли интенсивного использования служат для осуществления хозяйственной деятельности: переработки природных ресурсов, создания мест проживания, систем жизнеобеспечения, транспорта, связи и др. Среди них выделяются селитебные, промышленные, транспортные, лесо- и сельскохозяйственные земли.

Особое место занимают земли неудобий и пустырей (бедлендов), которые составляют резерв для вовлечения в хозяйственную деятельность. Для Закаменска - это площади, занятые техноэлювием.

Основными структурными центрами сформировавшегося в нижнем течении р. Модонкуль природно-техногенного комплекса являются два пространственных образования: селитебные земли и песчаные бедленды хвостохранилищ, которые обладают свойствами пространственного соседства и сопряжения.

Соседство ареалов характеризует общая граница, ее извилистость, указывающая на взаимопроникновение ареалов. Сопряжение вызвано системообразующими потоками в начальном звене дефляционной и склоново-флювиальной природы, а в конечном - русловых вод р. Модонкуль. Особенно это касается процесса флювиального пойменно-руслового переотложения материала месторождения Холтосон и отходов Инкурских обогатительных фабрик. В результате сформировался субпараллельный селитебной территории шлейф песков, содержащих в высоких количествах тяжелые металлы.

Чрезвычайно опасно то, что сельскохозяйственные земли или непосредственно располагаются на «грязных» песках техноэлювия, или контактируют с ними (товарищество «Горняк», частично огороды северной оконечности города с малоэтажной застройкой), а в южной части - селитебная зона, которая в результате жилищной застройки и строительства гаражей уже «вышла» на пески техноэлювия (так называемые, Лежалые пески). В результате образовались комплексные типы территорий: сельскохозяйственные на техногенных песках и селитебные на техногенных песках.

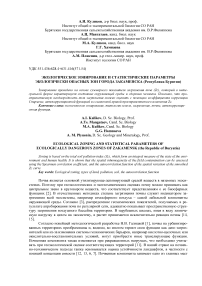

Рис. 1. Сглаженная (с шагом 3) кривая пространственного изменения (А) суммарного показателя загрязнения почв (Zc ) и его пространственная автокорреляционная функция (Б)

По статистическим расчетам, среднее арифметическое значение суммарного показателя химического загрязнения почв Zc = 86±21,3, т.е. в среднем всю территорию города, следует отнести к зоне чрезвычайной экологической ситуации. Степень разброса вокруг средней арифметической оценивается стандартным отклонением ст = 106,2, что указывает на очень большую вариабельность данных и контрастность территории города по степени загрязнения. Об этом же свидетельствует широкий диапазон (Zc = 31^141) доверительного интервала при уровне вероятности Р = 0,99, колебания происходят в пределах категорий «чрезвычайная экологическая ситуация» – «экологическое бедствие».

Расчетами случайной функции поля параметра Zc получено его изменение с четко выделяемой пространственной периодической составляющей. Это видно по примерно синусоидальному изменению Zc (рис. 1 А ). Примерно через каждые 1600-1700 м происходит смена однородности ареала.

Автокорреляционная функция передает внутреннюю связность пространственного ряда. Видно (рис. 1 Б ), что с лагом примерно 3,5 (436 м) происходит резкое ослабление внутренней свя-заности ряда, значит, примерно через каждые 436 х 3,5 = 1530 м происходит смена одного однородного ареала другим.

Зеркальное подобие сглаженной и автокорреляционной кривых, полученных на основе разных алгоритмов, дает основание считать эти два метода взаимно дополняющими друг друга и пригодными для использования при выделении границ пространственных ареалов по любому, в принципе, аргументу функции.

Получено аналитическое описание пространственной корреляционной функции в виде обратной экспоненты:

Zc = 1/(1.479 + 1.125 ∙ exp (-S), r 2 = 0.489; Spirmen R sp = – 0.898±0.331; t = 2.705, где S – расстояние, м.

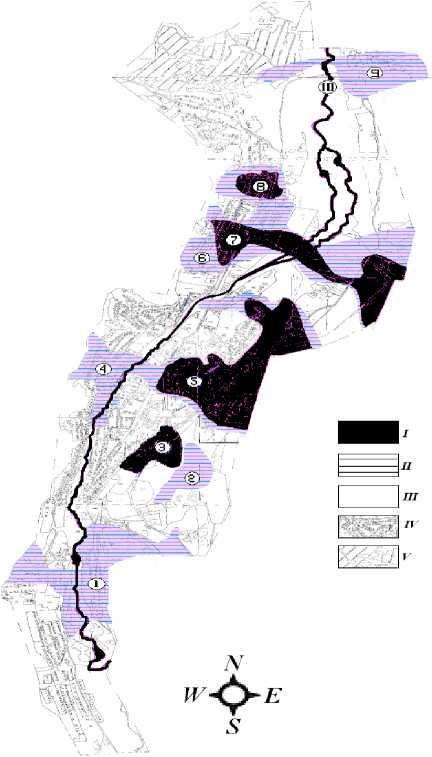

По коэффициенту детерминации видна достаточно большая воспроизводимость результатов и уравнения (r2 = 0.489), т.е. уравнение описывает до 50% вариант. Коэффициент Спирмена указывает на высокую связность ряда в пределах однородного поля. Основой экологического картографирования послужила карта г. Закаменска М.1 : 3500, на которой показано, что территория г. Закаменска дифференцируется на 4 ареала экологического бедствия и 5 ареалов чрезвычайной экологической ситуации (рис. 2). Выделен еще один особый транзитный ареал, связанный с загрязнением донных илов р. Модонкуль. Он определен по КДА – коэффициенту донной аккумуляции тяжелых металлов и относится к зоне экологического бедствия. Общие статистические пара метры зоны экологического бедствия в г. Закаменске: X = 156,6 ± 20,71 – среднеарифметическое значение и его ошибка; ст2 = 109,6±19,8 - коэффициент детерминации и его ошибка; ст = 77,7±12,5 – стандартное отклонение и его ошибка; V = 69,9 – коэффициент вариации; Mo = 165,5 – мода; Me = 150,5 – медиана. —

Статистические параметры зоны чрезвычайной экологической ситуации: X = 57,7 ± 3,35; СТ 2 = 22,2±1,93; ст = 18,4±2,4; V = 38,5; Mo = 59,4; Me = 51,5.

Для всех ареалов подробно описывалась граница: по какой улице проходит, возле какого дома (номер, улица) происходит поворот и в какую сторону (по румбам). Вычислялась площадь ареала абсолютная (га) и относительная (%) от всей площади города. Также указывались средние и экстремальные значения Zc .

Общая площадь зон экологического бедствия – 281,3 га или 39,64 % от территории города, общая территория зон чрезвычайной экологической ситуации – 205,8 га или 29,00 % от площади города. Всего территория зон экологического неблагополучия занимает 487,1 га, что составляет 68,63 % от площади города. Тем самым более половины территории г. Закаменска находится в зоне чрезвычайной экологической ситуации и зоне экологического бедствия.

Рис. 2. Зоны экологического неблагополучия территории г. Закаменск (уменьшено с карты масштаба 1 : 3500). I – зона экологического бедствия, II – зона чрезвычайной экологической ситуации, III – зона относительно удовлетворительной ситуации, IV – территория застройки, V – сельскохозяйственные угодья

Заключение

Почвы ввиду особых функций и места в природе могут адекватно отражать экологическое состояние в целом окружающей среды. Показано, что суммарный показатель химического загрязнения почв Zc статистически достоверно связан с заболеваемостью и болезнями верхних дыхательных путей населения и может служить интегральной характеристикой качества среды.

Выделены ареалы трех типологических групп земель: I) природоохранные; II) активного хозяйственного использования; III) экстенсивного хозяйственного использования. Среди них определяются типы и подтипы. Экологически резко неблагоприятным является пространственное соседство и геохимическое сопряжение селитебных земель с загрязненным песчаным техноэлювием.

На территории г. Закаменска выделено 9 экологически опасных ареалов: 4 ареала экологического бедствия и 5 ареалов чрезвычайной экологической ситуации. Еще один особый транзитный ареал экологического бедствия связан с загрязнением донных илов р. Модонкуль. Для каждого ареала выведены статистические характеристики, абсолютная и относительная площадь, границы, подробно описанные, привязанные к инфраструктуре и планировке территории города.