Эколого-правовое сознание личности и особенности его формирования у курсантов учебных заведений МВД

Автор: Федорова О.Б.

Журнал: Вестник экономики, управления и права @vestnik-urep

Рубрика: Образование

Статья в выпуске: 1 т.16, 2023 года.

Бесплатный доступ

Проблеме формирования эколого-правового сознания посвящено немало работ как ученых-психологов, педагогов, а так и юристов и специалистов в области права. Более конкретно и подробно феномен эколого-правового сознания как основы эколого-правовой культуры личности, рассмотрен в работах Н. А. Шеяфетдиновой, И.Л. Вершок. Согласно данным работам эколого-правовое сознание личности лежит в основе эколого-правовой культуры, а именно в когнитивно-деятельном ее компоненте, и выражается в ответственном отношении гражданина к соблюдению установленных экологоправовых норм.

Эколого-правовая культура, эколого-правовое сознание, экологоправовые знания, гносеологический подход, подготовка курсантов

Короткий адрес: https://sciup.org/142236980

IDR: 142236980 | УДК: 37.011

Текст научной статьи Эколого-правовое сознание личности и особенности его формирования у курсантов учебных заведений МВД

На сегодняшний день все более актуальны вопросы охраны окружающей среды, а именно правовой ее защиты, основанной на действующем законодательстве РФ, а также понимании установленных правовых норм, которые должен знать каждый гражданин нашей страны. Действительно, каждый из нас должен понимать свою роль в созидании благоприятной окружающей среды с ориентиром на ценностные установки по сохранению и защите природной среды для ныне живущих и последующих поколений, осознавать роль природы в жизни человека, а также уметь принимать решения, направленные на минимизацию опасностей и рисков социального, антропогенного и техногенного характера. Все это объединяет в себе такое качество личности, как ответственность и осознанность деятельности. Именно ответственность и осознанная деятельность человека характеризует его как высоконравственную личность, умеющую держать ответ за свое поведение и принятые решения. В связи с этим необходимо формировать в личности определенную направленность сознания, которое будет ориентированно на отношение личности к установленным эколого-правовым нормам, регулирующим формы и способы воздействия человека на природу, а также к самой природе как объекту правовой охраны и защиты.

Таким образом, зная, каковы сегодняшние реалии по состоянию окружающей среды на территории России, а именно понимание того, что антропогенная деятельность наносит порой непоправимый ущерб окружающей природной среде, существует острая необходимость в формировании и развитии эколого-правового сознания, направленного на понимание и соблюдение действующих эколого-правовых норм по охране окружающей природной среды.

Теоретическое обоснование исследования

Эколого-правовое сознание личности является объектом исследования не только специалистов в области права, но и специалистов в области образования. В работах таких ученых как: И.Л. Вершок [3], М.В. Пчельников [4], Н.А. Шеяфетдинова [6], особое внимание уделяется методологическим и структурно-содержательным особенностям формирования эколого-правового сознания, а именно ее содержательным компонентам.

На основе работ Н.А. Шеяфетдиновой [6] нами определена структура эколого-правового сознания личности, состоящая из следующих компонентов:

-

1. Мыслительно-образный - выражен в мышлении личности, а именно образно-абстрактном мышлений, эколого-сообразном мышлении, формирующем в сознании образы действительности и осознанное отношение к ним. Образно-абстрактное мышление позволяет сформировать наглядно-действенное мышление, а именно умение логически мыслить, устанавливать взаимосвязи, находить причинно-следственные связи между объектами и явлениями действительности, что, в свою очередь, позволяет более осознанно и продуманно действовать (поступать).

-

2. Когнитивно-познавательный - включает особенности познавательной деятельности личности, а именно ее взгляды, интересы, стремления, идеи, сформированные знания. Когнитивно-познавательный компонент включает в себя знания об установленных эколого-правовых нормах и правилах. В свою очередь, эколого-правовые нормы - это установленные нормы и правила в области охраны окружающей среды, природопользования и обеспечения экологического законодательства. Таким образом, когнитивный компонент эколого-правового сознания личности выражен сформированными эколого-правовыми знаниями, а именно знание о правонарушениях; знание правовых мер охраны окружающей среды; знание основных нормативно-правовых актов (федеральных законов, кодексов, сводов норм и правил и т.д.); знание способов и

- мер защиты окружающей природной среды от негативного влияния антропогенной деятельности; знание личностных норм права (собственные права и свободы, установленные правовые нормы поведения и др.). Стоит отметить, что нельзя упускать из виду и профессиональное эколого-правовое сознание, которое представляет собой совокупность представлений об экологическом праве, формирующихся у юристов, сотрудников правоохранительных и природоохранительных органов на основе знания и опыта применения природоохранительного законодательства, глубокого осознания и понимания его требований [6].

-

3. Деятельно-поведенческий компонент обусловлен сформированным отношением личности к окружающей действительности, проявляющейся в осознанном и ответственном поведении и деятельности как к себе (собственной жизни и здоровью), к правам и свободам других граждан (способность прийти на помощь, не нарушать личных правовых границ других людей, а именно их прав и свобод, понимать и осознавать возможные меры наказаний за противоправные деяния), а также к окружающей природной среде (осознанная природоохранная деятельность, соблюдение природоохранного законодательства).

-

4. Рефлексивно-оценочный - умение самоанализа и самооценки собственных деяний и поведения других людей на предмет соблюдения ими установленного законодательства (в том числе природоохранного).

Стоит отметить, что эколого-правовое сознание проявляется в актуализации и реализации личности как по отношению к самой себе, к другим, так и к окружающей среде. В работе Н.Е. Фетисовой личность рассматривается как субъект-познания (познающий окружающую действительность) и субъект-действия, где человек выступает субъектом реализации общих закономерностей природы, а также является ее ключевым компонентом. Причем, с одной стороны, природа выступает для человека сред- ством актуализации и развития его возможностей для осуществления различных видов деятельности, с другой человек, развивая свои природные качества, реализует посредством своей деятельности принципы становления природных форм бытия и тем самым выступает по отношению к природной среде «индуктором» ее развития.

Поскольку человек выступает своего рода «индуктором» развития природы, необходимо понимать, при помощи каких механизмов возможна деятельность человека, которая не нарушает естественный баланс в природной среде, а согласуется с ним. В таком случае человек должен выступать как ответственный и рациональный природо-пользователь, а также защитник, действующий в интересах устойчивого развития окружающей природной среды [2].

И.Л. Вершок [3] отмечает, что сознание является условием, основанием и фоном поведения человека, которое воздействует на отношения в системе «природа-человек-общество-техногенная и социоприродная среда», где есть объект и субъект воздействия, в которой объектом выступает техногенная и социоприродная среда, а субъектом - человек, общество и природа. Природа в данной системе не случайно рассматривается субъектом, так как она представляет собой сообщество живых организмов [4]. Согласно этому необходимо формировать и развивать экологическое сознание личности, ориентированное на непрагматическое отношение к природе, а именно формирование аффективно-перцептивного восприятия, умение любоваться красотой природы, восхищаться ее естественной гармонией, колоритом, эстетической привлекательностью, а также умение безопасного общения с природой: не нарушая ее естественный баланс, соблюдая основные законы и основополагающие принципы: «не навреди!», «не разрушай то, что создано природой!».

Наряду с формированием экологического сознания необходимо прививать нормы правового характера, тем самым развивать эколого-правовое сознание, ориентированное не только на непрагматическое отношение, но и на природоохранное отношение личности к окружающей природной среде. В таком случае есть необходимость понимания структуры эколого-правового сознания личности.

Н.А. Шеяфетдиновой [6] рассмотрен гносеологический подход к структуре экологоправового сознания, который позволяет оценить глубину и характер формирования эколого-правового сознания в профессиональной подготовке специалистов, а именно юристов, сотрудников правоохранительных и природоохранных организаций. Также гносеологический подход позволяет выделить в структуре эколого-правового сознания особенности формирования эколого-правовых знаний, эколого-правовых норм поведения, а также умение осознавать и оценивать собственные деяния и действия других людей на предмет правомерности, понимание необходимости соблюдения установленного законодательства.

В работе Л.В. Ращупкиной и С.В. Солоухиной отмечается, что эколого-правовое сознание означает в той или иной степени способ отражения связи, понимание единства, различия человека и природы как составных частей социально-экологической системы, выраженной в эколого-правовых знаниях, умениях личности по отношению к охране и защите природы от негативного воздействия социотехногенной среды [5].

По мнению И.Л. Вершок, эколого-правовому сознанию присущи следующие признаки [3]:

-

- интерес и волепроявление к изучению процессов, явлений в окружающей природной среде (знание элементарных законов физики, химии, экологии, а также проявление исследовательского интереса к изучению опасных природных явлений и процессов, знание, отчего данные процессы происходят, а именно: по каким причинам и какова роль человека, влияющего на тече-

- ние данных процессов в окружающей среде; проявление личностного интереса к изучению природной среды, проявление нетерпимости и волеизъявления к решению социально-экологических проблем);

-

- понимание установленных норм и требований к определенному негативному воздействию на окружающую среду (например, понимание установленных предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, знание основных источников загрязнения, какие нормативы и требования устанавливаются для данных объектов воздействия; знание нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды и природопользования);

-

- применение в повседневной жизнедеятельности эколого-правовых знаний и умений;

-

- направленность экологического правосознания, ориентированного на рациональное использование природных ресурсов, обеспечение общественной и экологической безопасности (ценностно-ориентационное мышление личности).

Формирование эколого-правового сознания личности, по мнению Н.А. Шеяфетди-новой, будет более эффективно, если соблюсти несколько условий при организации образовательного процесса (также в процессе подготовки специалистов) [6]:

-

- применение гносеологического (знани-евого), системно-деятельностного и аксиологического (ценностно-ориентационного) подхода в обучении/подготовке;

-

- практико-ориентированный характер занятий (организация интерактивных форм занятий в процессе обучения/подготовки);

-

- диагностику сформированности эколого-правового сознания оценивать по уровню сформированности знаний, умений согласно балльно-рейтинговой шкале оценки с применением методов самооценки и самоанализа деятельности, а также взаимо-оценки результатов обучения.

Эмпирическое обоснование исследования (педагогический эксперимент)

На основе теоретического обоснования и методологических подходов к формированию эколого-правового сознания личности нами проведен эксперимент по формированию эколого-правового сознания у курсантов вуза МВД (2, 3 и 4 года обучения) и студентов Курганского государственного университета по направлению подготовки «Экология и природопользование» (2, 3 и 4 года обучения). Отметим, что у курсантов вуза МВД и у студентов Курганского госу-ниверситета преподаются учебные дисциплины, связанные с изучением Российского законодательства, а также природоохранного законодательства РФ.

В ходе эксперимента нами выяснено, что студенты Курганского госуниверситета более ориентированы на изучение природоохранного законодательства, это объяснимо и спецификой подготовки по данному направлению «Экология и природопользование», однако у курсантов вуза МВД более развиты знания гражданского права, они больше осведомлены и ориентированы на защиту прав и свобод граждан, а не окружающей среды.

Проводимые природоохранные мероприятия у курсантов вуза МВД показывают, что ребята охотно участвуют в природоохранных акциях (к примеру, раздельный сбор отходов; участие в «Чистых играх»), такие же показатели и у студентов Курганского государственного университета. В связи с этим мы пришли к выводу, что интерес к охране окружающей среды развит и у студентов Курганского госуниверситета, и у курсантов вуза МВД, но при этом на охрану и защиту окружающей среды более ориентированы студенты по направлению подготовки «Экология и природопользование».

Определимся с понятиями «защита окружающей среды» и «охрана окружающей среды». Под «защитой окружающей среды» понимаются предпринимаемые мероприятия правового характера, направленные на уменьшение негативного воздействия социума на окружающую природную среду. К природозащитным мероприятиям можно отнести: создание природоохранных территорий (заповедники, заказники, национальные парки и др.); предотвращение загрязнения земель, водных объектов (установление ПДК для определенных территорий и объектов, внесение поправок в природоохранное законодательство); подписание международных соглашений и

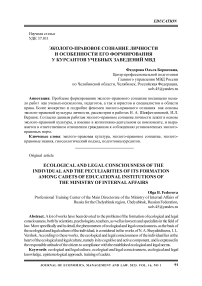

Рисунок 1. Уровень знаний основных понятий и определений природоохранного законодательства (кол-во чел, %)

деклараций, непосредственное их соблюдение [1; 7].

Под «охраной окружающей среды» следует понимать деятельность каждого гражданина, общества, государства (страны), направленную на сохранение и восстановление окружающей природной среды (в частности природных ресурсов и природного достояния) в целях устойчивого развития общества и природы. Природоохранная деятельность направлена на понимание каждого гражданина в осознании ценности природы и сохранении ее для будущих поколений [2]. На основе данных определений можно сказать, что природоохранная деятельность невозможна без защиты окружающей среды от негативного воздействия антропогенной деятельности.

Также на констатирующем этапе эксперимента нами оценен уровень понимания основных понятий природоохранного законодательства как курсантами, так и студентами Курганского государственного университета (проведен фронтальный опрос по заранее заготовленным вопросам). Выяснено, что понятийный аппарат слабо сформирован как у курсантов, так и у студентов

Курганского госуниверситета ( рисунок 1 ).

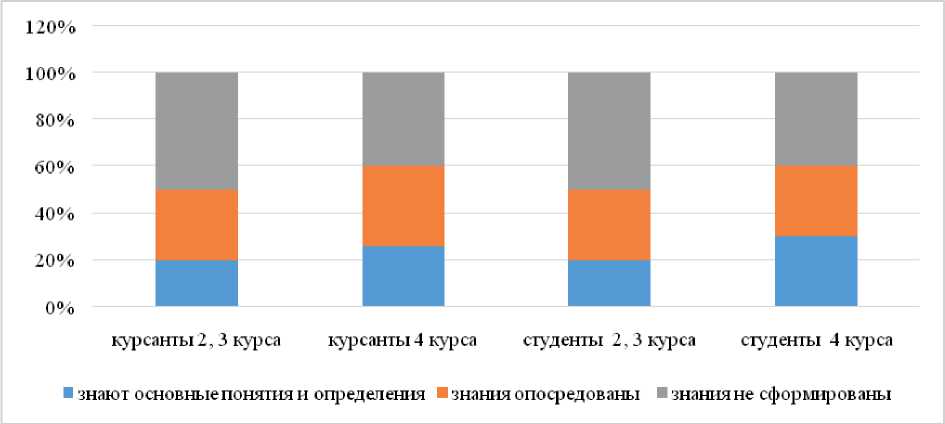

На формирующем этапе эксперимента нами принято решение провести серию занятий по основам природоохранного законодательства с применением гносеологического, системно-деятельностного и аксиологического (ценностно-ориентационного) подходов к обучению. Организованы и проведены практико-ориентированные занятия в интерактивной форме: коворкинг (площадка совместной деятельности), тренинг (теоретическая и практическая тренировка по совершенствованию получаемых знаний и умений), мастер-класс (демонстрация полученных знаний и умений), хакатон (марафон по закреплению полученных знаний и умений). В ходе формирующего эксперимента оценен уровень сформированных экологоправовых знаний как у студентов Курганского госуниверситета, так и у курсантов вуза МВД (проведено тестирование, коллоквиум и устный опрос на занятиях, рефлексивная оценка). По результатам итогового контроля, проводимого в форме открытого и закрытого тестирования с применением дистанционных образовательных технологий, выявлено, что и студенты Курганского госунивер-

Рисунок 2. Уровень эколого-правовых знаний у студентов Курганского госуниверситета и курсантов вуза МВД (кол-во чел, %)

ситета, и курсанты вуза МВД показали достаточно высокий уровень эколого-правовых знаний ( рисунок 2 ).

Вывод по эксперименту

В ходе эксперимента нами выяснено, что у курсантов вуза МВД все же больше сформированы знания гражданско-правового законодательства, чем природоохранного, но при этом и у курсантов, и у студентов Курганского госуниверситета почти одинаковый уровень знаний о способах и мерах защиты окружающей природной среды от негативного антропогенного воздействия, знание правовых мер охраны окружающей среды.

Отметим, что у курсантов вуза МВД выше уровень знаний о правонарушениях, чем у студентов Курганского госуниверси-тета, связано это с тем, что у курсантов больше отводится часов на изучение правонарушений гражданского, уголовного, административного плана, при этом изучение экологических правонарушений рас- сматривается опосредованно. У студентов Курганского госуниверситета в большей степени сформированы знания об экологических правонарушениях, объясняется это тем, что у студентов Курганского госуниверси-тета преподается отдельная учебная дисциплина «Экологическое право и защита окружающей среды».

В ходе эксперимента у всех участников повысился уровень основных знаний и понятий в области природоохранного законодательства. Курсанты и студенты Курганского госуниверситета показали достаточно высокий уровень знаний эколого-правовых норм, научились решать задачи экологоправового характера, а также развили умения рефлексивной оценки собственной деятельности.

По результатам эксперимента делаем вывод, что примененные подходы, методы и организованные интерактивные занятия эффективны, что подтверждает теоретические положения.

Список литературы Эколого-правовое сознание личности и особенности его формирования у курсантов учебных заведений МВД

- Большой юридический словарь. Режим доступа: https://gufo.me/dict/law (дата обращения: 19.12.2022).

- Вершило, Н.Д. Эколого-правовые основы устойчивого развития / Под. ред. М.М. Бринчука. М.: Формула права, 2008. 320 с.

- Вершок, И.Л. Об экологическом правосознании // Государство и право. 2003. № 3. С. 42-50.

- Пчельников, М.В. Правовое просвещение и обеспечение экологических прав вдеятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды // Крымский научный вестник. 2020. № 3(28). C. 13-28.

- Ращупкина, Л.В., Солоухина, С.В. Экологическое правосознание в системе экологического правопорядка // Вопросы современной юриспруденции: сб. ст. по матер. XXXIV междунар. науч.-практ. конф. № 2(34). Новосибирск: СибАК, 2014. C. 91-98.

- Шеяфетдинова, Н.А. Специфика эколого-правового сознания как фактора, способствующего решению экологической проблемы // Общество и право. 2003. № 1. С. 353-365.

- Экологический словарь. URL: https://www.sites.google.com/site/ecoschkola/ekologiceskij-slovar (дата обращения: 20.12.2022).