«Экономизация» знаний в физическом образовании

Автор: Фирстов Юрий Петрович, Акулов Дмитрий Сергеевич, Тимофеев Иван Станиславович

Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu

Рубрика: Актуальные проблемы управления качеством образования

Статья в выпуске: 4 (34), 2016 года.

Бесплатный доступ

Происходящая смена технологического уклада вызывает необходимость изменений в физическом (техническом) образовании. Это связано с тем, что современный процесс установления нового уклада основан на особых, так называемых инновационных, механизмах формирования знаний, технологий, экономических структур и др. Новые физические и технологические знания должны выступать инструментами реализации этих механизмов инновационного развития, т.е. выполнять системную, экономическую функцию. Особенность развития экономики инноваций состоит в том, что становится важна оптимизация самого процесса формирования нового уклада. Поэтому нужно «экономизированное» физическое знание, созданное в быстром оптимизированном процессе совместного совершенствования физических, экономических и др. знаний. Это должно найти отражение в физическом образовании. В статье исследуются особенности процессов расширения физических (инженерных) знаний в экономике инноваций. Рассмотрены модели этих процессов. Приведен пример интерпретации моделей в организации учебного курса. Предложены рекомендации по организации учебного процесса

Инновации, технологические уклады, многодисциплинарность, физика, инженерия, экономика, согласованность, модели

Короткий адрес: https://sciup.org/14240074

IDR: 14240074 | УДК: 372.147 | DOI: 10.7442/2071-9620-2016-8-4-114-124

Текст научной статьи «Экономизация» знаний в физическом образовании

Происходящая смена технологического уклада [1] (формирование экономики инновационного развития, экономики инноваций) вызывает необходимость изменений в физическом (техническом) образовании. Нужно учитывать связь процессов формирования физических знаний с процессами развития технологического рынка.

На практике это означает следующее. Например, создан новый электронный процессор. Его появление на интегрированном рынке вызывает быстрые изменения в бизнес-системе. В результате возникают новые условия для оптимизации электронного процессора: новые физические знания, новые свойства потребителя, технологические возможности, варианты использования. Изменение технико-экономической среды требует совершенствования «физики» изделия. Развертывается дальнейшее совершенствование процессора и рынка. При этом изменение технологического объекта не должно вносить рассогласований в процесс множественных изменений бизнес-среды. Значит, новые решения помимо прикладной технической функции должны иметь свойства, управляющие согласованностью изменений рынка. Нужно одновременно обеспечивать и технические, и системные (экономические) свойства технологического объекта. Поэтому возникает бизнес-инженерия («экономизированная» инженерия), рассматривающая технический объект как элемент бизнес-среды.

Формируется физико-технико-экономическое образование. Оно должно быть основано не на «механическом» соединении физического и экономического знания (как, например, технико-внедренческое образование [4]), но на изучении фундаментальных процессов совместного совершенствования экономических и физических знаний в развитии рынка, который сам развивается благодаря прогрессу физики (инженерии). В настоящее время задачей является изучение процесса производства физических знаний (а значит, их содержания и формы организации), соответствующих оптимальному процессу развития технико-экономической среды к состоянию идеальной экономики инноваций (нового технологического уклада). В результате возникает так нназываемая «экономизированная физика». Ее особенность состоит в том, что комплекс физических и инженерных знаний представляется в форме, поддерживающей возможность их быстрого включения в практическую деятельность и непрерывного согласованного инновационного развития.

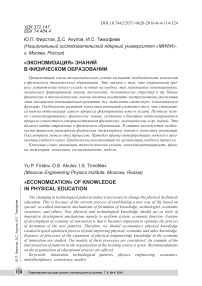

Необходимость такого подхода определяется особенностями организации современного рынка, основанного на массовых технологиях разной природы (микроэлектроника, композиционные материалы, Интернет, социальные технологии и др.). Дело в том, что массовая технология выступает как интегратор множества созидательных (творческих) процессов в формируемом ею комплексе потребителей, производителей, контрагентов, исследовательских единиц (рис. 1) и т.д.

уклад

Рисунок 1. Массовая технология (инструмент) как средство интеграции

«Экономизация» знаний в физическом образовании

Ю.П. Фирстов, Д.С. Акулов, И.С. Тимофеев

Например, микроэлектроника «заставляет» согласованно формироваться множество потребителей, производите -лей, контрагентов таким образом, чтобы направления их совершенствования соответствовали направлениям развития микроэлектроники (рис. 1). Многие из современных массовых технологий имеют макроэкономическое интегрирующее влияние [2].

Вследствие такого влияния массовая технология (или инструмент) формирует в экономической среде связанный с ней технологический уклад (рис. 1) [1], включающий интегрированную среду производителей, потребителей, контрагентов, институтов и др. Совершенствование происходит путем одновременного согласованного изменения технологии и содержания ее уклада.

Для современной экономики, находящейся в режиме движения к идеальной экономике инноваций, требуются постоянно обновляемые знания, в том числе и физические. Они согласованно создаются, прежде всего, в интегрированных технологических укладах. Поэтому объектом изучения в образовательном процессе должны становиться технологические уклады и процессы их оптимизации. При этом формируется система экономизированных знаний, т.е. знаний, опосредованных процессами совершенствования укладов и их движения к состоянию, соответствующему идеальной экономике инноваций.

Важно разработать модели формирования экономизированных физических знаний и применить их в учебном процессе.

Возникающие знания «экономизированы» в том смысле, что порождены в непрерывном совершенствовании технологических укладов [2; 3] и поддерживают сохранение согласованности этого процесса. Последнее означает, что физические теории, совокупность экспериментальных результатов, приборное обеспечение, каналы коммерциализации и др. при этом непрерывно и согласованно совершенствуются.

Для оптимизации этого процесса нужно сохранять определенные балансы. Если физические исследования и полученные знания слишком забегают вперед, то они, скорее всего, не будут должным образом поддерживаться возможностями индустрии НИОКР, спросом потребителей и т.д. Это приведет к накоплению ошибок и, значит, к разрушению уклада массовых технологий. Если физические исследования отстают, то возникают ошибки в определении стратегии развития уклада, что приведет к его разрушению. Значит, физические знания в учебном курсе должны представляться как результат работы сбалансированной «фабрики» производства согласованных междисциплинарных знаний. Их изложение должно строиться в логике этого процесса. Это обеспечит быстрое обновление учебных курсов без потери их согласованности.

Для исследования этого процесса нужно рассмотреть модель механизмов, обеспечивающих согласованность формирования междисциплинарных знаний в современной экономической системе, и роль физических знаний в этом процессе.

Прежде всего, согласованность обеспечивается представлением знаний формальными моделями (теоретико-множественными, логическими). Соответствующими дисциплинами, например, являются математика, физика. Главное свойство формальных моделей состоит в том, что «упакованные» в них знания, создают высоко согласованные творческие процессы в головах специалистов разных направлений, действующих в реальной хозяйственно-технологической среде. Они создают согласованность процесса совместного развертывания знаний разных дисциплин. И в этом состоит «экономизирующее» свойство физики и математики.

Примером являются, в частности, формальные модели геометрии Евклида. Их появление произошло благодаря развитию массовых технологий, основанных на конструкционных элементах в форме прямых отрезков, точечных креплений, измерений циркулем и т.д. Методы и модели геометрии вызвали фундаментальное преобразование опыта мышления Древней Греции. Они выступали как интеграторы творческих процессов разной природы, формировали междисциплинарный уклад. Развитие самой геометрии не было бы возможно без расширения этого уклада.

Еще большее значение в создании интеграции имела механика Ньютона Лейбница. Под влиянием ее моделей возникла инженерия, новая медицина, философия Дидро-Вольтера, совершенствовалось экономическое знание (принцип поведения экономического субъекта А. Смита и др.).

Таким образом, формирование естественнонаучных знаний не может быть отделено от творческих процессов, создаваемых ими во всей технико-экономической среде. Эта связь не должна разрываться в учебном процессе, поддерживающем практическое развитие современного рынка.

Физика и математика благодаря их формальным моделям являются наиболее эффективными инструментами побуждения к деятельности и к интеграции созидательных процессов (т.е. инструментом выполнения главной экономической функции). Однако, в ходе развития хозяйственно-технологической среды многие формальные модели теряют адекватность практике. Соответственно начинается и потеря согласованности творческих (созидательных) процессов. Возникающая система знаний теряет связь с экономической реальностью. Происходит падение интереса к изучению формального знания.

Для восстановления согласованности созидательных процессов возникают описательные дисциплины, в основании которых нет теоретико-множественной схемы. Например, это касается экономики. Они фиксируют некоторые условия организации творческих процессов, отношения, опыт экспертов. Однако, в связи с отсутствием формализации их согласующее влияние противоречиво и неустойчиво. Это создает трудности в инновационном развитии, требующем высокой согласованности.

Для сохранения согласованности развиваются дисциплины, в различной мере создающие баланс взаимовлияний между формальным и неформальным знанием, между формальным знанием и связанным с ним творческими процессами. Например, создание объектов инженерии в определенной мере опирается на теоретико-множественные модели физики и, вместе с тем, является результатом слабо формализованных творческих процессов. Это позволяет быстро вводить знания в творческую практику, но вместе с тем поддерживать согласованность в развитии всей системы знаний.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что у каждого вида знания есть своя функция в процессе развития. Решение проблемы интеграции состоит не в том, чтобы определить некоторый общий язык физики, экономики, инженерии. Нужно обеспечить естественную согласованность совместного развития всех дисциплин. Это является главной задачей экономики инноваций. Знания физики эффективно совершенствуются, если согласованность обеспечивается. Нужно определить модель экономического процесса («фабрики»), производящего экономизированные знания. Это позволит построить учебный курс, в котором изложение знаний физики увязано с процессом их естественного порождения в развивающемся инновационном рынке.

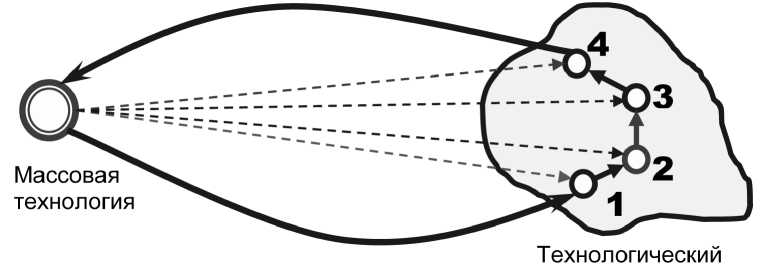

В условиях приближения к состоянию идеальной экономике инноваций (т.е. высокой интеграции) устанавливается доминирующий процесс инновационного развития, управляющий согласованностью развития технологической среды, создающий «фабрики» воспроизводства экономизированных знаний. Его модель представлена на рис. 2. Она выражает существо массового механизма инновационного развития, создающего новый уклад, и состоит в следующем.

«Экономизация» знаний в физическом образовании

В быстро совершенствующейся системе одновременно присутствуют решения, выполняющие функцию поддержания связи с прошлым, «укоренения» в настоящем, вхождения в будущее (рис. 2). Последнее означает, что они соответствуют разным фазам процесса продвижения знаний в технико-экономическую среду. Для экономики инноваций важно, чтобы процесс их созидания представлял собой единый творческий процесс без рассогласований.

Рисунок 2. Модель возникновения создания инновационного развития

Ю.П. Фирстов, Д.С. Акулов, И.С. Тимофеев

Это условие выполняется благодаря появлению масштабной массовой технологии (рис. 2). Она одновременно влияет на объекты, создаваемые всеми этими решениями, и тем самым снимает барьеры в их совершенствовании. В результате возникают творческие процессы, являющиеся продолжением созидательных процессов прошлого, настоящего и будущего. При этом они интегрированы действием массовой технологии и все более представляют требуемый единый созидательный процесс.

Более того, можно определить критерий оптимальности этого процесса. Упрощенно его суть состоит в следующем. Если слишком много новых решений, то накапливаются ошибки. Если слишком много старых – возникает ошибка стратегии развития. Значит, объемы средств разных поколений должны быть сбалансированы. Это определяет потенциал согласованного совершенствования объектов в системе.

Таким образом, возрастание объема и масштаба массовых технологий усиливает согласованность творческих многодисциплинарных процессов всех поколений, превращает их в единое целое. Это приводит к согласованности процессов одновременного совершенствования приборного парка, теорий и методов применения, связанных с различными фазами вхождения знаний в экономическую среду. Значит, в учебных курсах нужно одновременно изучать физические и технические знания, воспроизводящиеся в технологических средах, организация которых соответствует рассмотренной модели. Тогда комплекс полученных знаний вероятнее всего будет поддерживать движение технико-экономической среды к установлению экономики инноваций.

В качестве примера предлагается построение курса по физике и схемотехнике интегральных схем.

Примером интерпретации предложенной модели является инновационное развитие поля экономизированных физических знаний для учебного курса магистров в области физики полупроводниковых технологий. Оно должно формироваться как результат поиска ответов на естественный поток согласованных практических задач, создаваемых процессом инновационного совершенствования технологического уклада. Тогда, организация технологической среды должна соответствовать модели на рис. 2.

В учебном курсе рассматривается ход естественного совершенствования физических знаний, получаемых для процессоров обработки данных при согласованном расширении комплекса задач, технологий и др. в инновационном развитии.

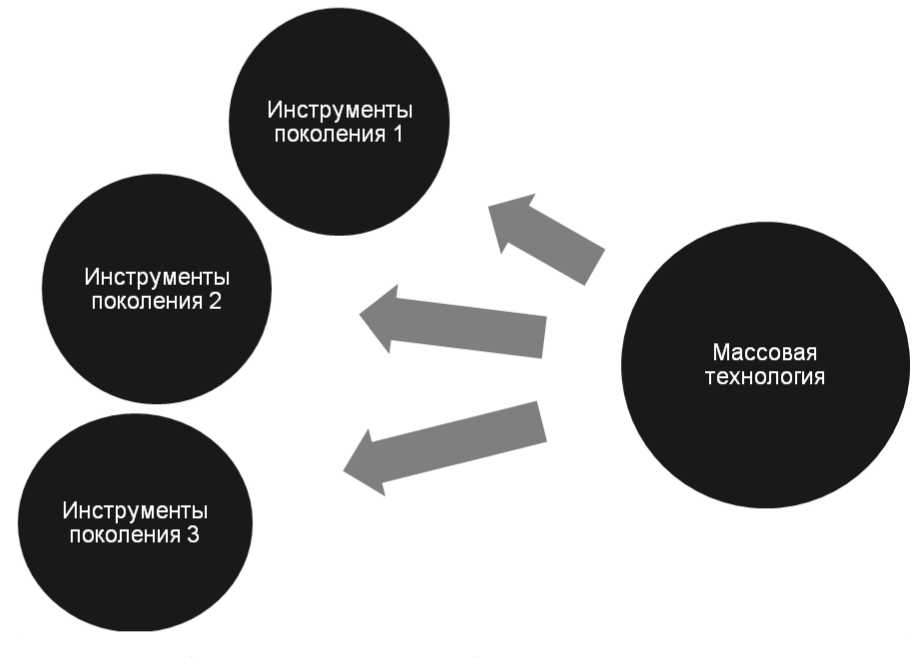

Расширение объема знаний происходит следующим образом. Для оптимального решения хорошо изученных потребительских задач на основе оптимизированных технологий производства создаются специализированные процессоры, которые в своей аппаратной организации отображают особенности алгоритмов (область А). Это обеспечивает высокое качество функционирования вычислительной среды на задачах области А.

Однако, тут требуется выявить постановки задач, алгоритмы, физические процессы технологий и др. одновременно удобные для использования потребителем, для производства аппаратных процессоров (т.е. применения знаний физики) и др. Это сегмент вычислительной техники с высокой согласованностью знаний. Он соответствует «прошлой» фазе процесса развития технологической среды. В учебном курсе приведен пример порождения соответствующего облака спецпроцессоров и показана трудность поиска физико-технических решений для «согласованных» вариантов.

Дополнительные трудности возрастают при расширении класса задач (при переходе к области Б). Специализированная вычислительная среда, «ориентированная» на решение задач области А, скорее всего не сможет решать новые задачи (области Б). Очевидно, невозможно найти дополнительный специальный процессор без достаточного опыта решения задач Б. Развитие системы остановится. По этой причине следует ввести универсальный процессор, который способен решать неизвестные задачи области Б (возможно за очень большое время). В простейшем варианте это может быть процессор с неймановской архитектурой, последовательно выполняющий однотипные мелкие операции. Тут используются универсальные алгоритмы. Вследствие упрощения алгоритмических и схемотехнических решений «физика» технологии производства может совершенствоваться относительно независимо. Увеличение притока финансовых средств, возникающее по причине расширения объема потребителей при создании универсального процессора, открывает физические исследования по направлениям, проявившимся в области А. Область Б представляет собой область «будущего» в процессе развития технико-экономической среды. Понятно, что обе области совершенствуются одновременно и согласованно.

Действительно, по результатам исследования задач и физико-технических решений области Б с использованием универсального процессора, можно совершенствовать и расширять сеть специальных процессоров. Наоборот, по результатам оптимального решения задач средствами области А можно оптимизировать универсальный процессор и алгоритмы. В учебном курсе должно быть показано, каким образом происходит выявление направлений совершенство-

«Экономизация» знаний в физическом образовании

вания физических знаний при создании спецпроцессоров («прошлого») на задачах, изученных универсальным процессором («нового») и наоборот.

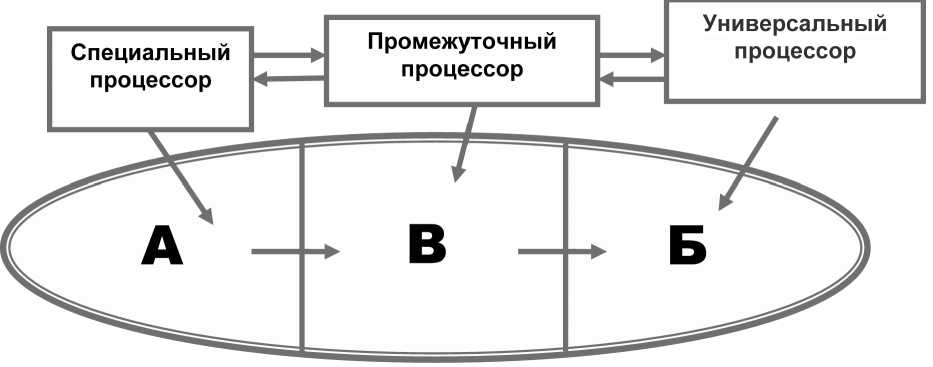

Для оптимизации самого процесса развития технологического уклада в него должен быть включены дополнительные сегменты. В частности, следует включить промежуточные процессоры (область B на рис. 3), обладающие в определенной степени свойствами имеющихся специальных процессоров и универсальных.

Рисунок 3. Схема расширения класса задач и инструментов

Ю.П. Фирстов, Д.С. Акулов, И.С. Тимофеев

В области B формируется источник знаний, связанных с «современными» задачами. В учебном курсе должно быть показано, каким образом формируются «синтетические» схемотехнические и технологические (физические) решения для области В. В дальнейшем совершенствоваться будут три сегмента (рис.3). Полученная структура соответствует модели на рис. 2. Значит, она может создавать поток согласованных задач для инновационного развития физических знаний и определять направления их совершенствования. Она поддерживает создание экономизированных физических знаний для представления в учебном курсе.

Изучение знаний о физике технологических процессов выпуска интегральных схем наиболее эффективно происходит в форме анализа процесса эволюции. В частности, рассматривается последовательность технологических решений, поддерживающая выполнение закона Мура [5]. При этом следует учесть, что закон Г Мура связан не со свойствами технологии, но со свойствами технологического уклада. Его выполнение означает, что технология и комплекс ее потребителей, контрагентов и др. развиваются согласованно. Таким образом, физические знания, возникающие в процессе развития технологии без нарушения закона Мура, являются, в определенной степени, экономизированными, т.к. их формирование определяется законом развития экономики.

Для изучения физических знаний в условиях экономики инноваций нужно учесть особенность процесса развития массовой технологии. Совершенствовать сложную массовую технологию одновременно по всей совокупности параметров представляется очень трудной задачей. Поэтому современная массовая технология, как правило, развивается как совокупность вариантов (табл. 1), представленных разными технологическими единицами [2; 3].

В каждом из вариантов (представленном производственной единицей) совершенствуется некоторый набор параметров. В частности, на одних заводах совершенствуются параметры, нужные для повышения процента выхода годных. На других заводах, с той же технологией, совершенствуются параметры радиационной стойкости.

Таблица 1. Пример элементарного кластера

|

Вариант А |

Вариант Б |

Вариант В |

|

|

Тип производства |

Широкое массо вое производство |

Производство на основе устойчивых новых технологий |

Инновационное производство |

|

Тип потребителя |

Традиционный |

Устойчиво формирующийся |

Новый |

Таким образом, в каждой технологической единице воспроизводятся знания по определенному направлению физических исследований. Естественно, эти заводы взаимосвязаны, поэтому совершенствуют технологию в целом. Они создают кластер (табл. 1), в котором каждая производственная единица отвечает за определенную фазу процесса совершенствования технологии (что соответствует рассмотренной на рис. 2 обобщенной модели) и ее вхождения в технико-экономическую систему. Их параметры должны быть определенным образом сбалансированы, отвечать определенным отношениям [2; 3]. Улучшение технологии в целом создает возможность продолжения совместного совершенствования всех технологических единиц (поддерживающих разные фазы процесса совершенствования технологии), т.е. действия базового механизма (рис. 2).

Таким образом, рассмотренный кластер является «фабрикой» совершенствования физических знаний. Для выявления согласованно развивающихся знаний о современных технологических средах следует определить комплекс технологических единиц, образующих кластер. Тогда будет достигнута экономизация.

Для учебного курса в качестве примера можно рассмотреть процесс создания физических знаний для развития электроники в условиях возникающих ограничений на уменьшение размера транзистора [1].

Решение этой проблемы оказывается, например, возможным, поскольку упомянутое ограничение касается лишь цифрового транзистора, который используется как элементарный процессор, фиксирующий два состояния 0 и 1. Вместе с тем, имеются направления развития вычислительных средств, использующие транзистор как элементарный процессор, фиксирующий много состояний (аналого-цифровые системы). Размеры транзистора там значительно больше и упомянутое ограничение не так критично. Это направление можно рассматривать как альтернативное.

Его особенность, состоит в том, что при создании все новых электронных систем изменения должны касаться не исключительно программной части (как в случае цифрового процессора), но одновременно и технологий, схемотехники, алгоритмов, архитектуры и др. В предыдущих технологических укладах это было очень затратно, т.к. процессы совершенствования по различным направлениям были слабо согласованы. Однако, в условиях интегрированной экономики одновременное изменение по «нескольким координатам» может оказаться гораздо менее затратно, чем создание сложных программных продуктов («изменений по одной координате»).

При управлении физическими исследованиями в развитии рассмотренной области нужно опираться на экономические модели процесса смены укладов, экономизирующего знания.

Для построения учебного курса можно использовать следующую модель процесса трансформации уклада. Трудно сразу преобразовать отрасль к фундаментально новому устройству. Это нарушит сложившиеся связи интеграции и приведет к развалу. Значит, в отрасли одновременно должно присутствовать несколько областей, соответствующих

«Экономизация» знаний в физическом образовании

Ю.П. Фирстов, Д.С. Акулов, И.С. Тимофеев

разным поколениям укладов. Следует предположить, что переход к новому укладу должен формироваться особой структурой, т.н. драйвером [2; 3].

Драйвер, управляющий переходом к новому укладу, должен состоять из ряда областей. Нужна область, содержание которой в большой степени соответствует новому укладу (первый слой); должна присутствовать область, соответствующая традиционному укладу (последний слой). Должен присутствовать также спектр слоев, представляющих по своим свойствам «промежуточную» среду, обеспечивающую согласованность трансферта знаний между слоями в ходе преобразований.

Тогда, для построения учебного курса с быстрым обновлением знаний, производимых инновационным развитием, нужно классифицировать имеющиеся средства отраслевой технологической среды по принадлежности к слоям драйвера (в смыслах, задаваемых приведенным описанием драйвера). Это определит области согласованного воспроизводства знаний в процессе перехода к новому укладу.

Рассмотрим пример электронной промышленности. Определим первый слой ее драйвера. Наиболее эффективной для формирования первого слоя драйвера смены укладов является область систем обработки сигналов (СОС). Она включает в себя функциональные аналого-цифровые преобразователи, сигнальные процессоры, сети специальных процессоров и др. Они применяются в системах военной техники, в научном приборостроении, в контроллерах управления специальными процессами и др. Заказчики способны оплачивать всесторонние изменения для достижения максимальной эффективности результатов Особенностью области СОС является стремление к достижению максимальной согласованности задач, алгоритмов, архитектуры, схемотехники, технологий и т.д. В них достигается высокое быстродействие, упрощается программирование, достигается распараллеливание опе- раций, энергосбережение и др. По сути дела, этот сегмент представляет область для инновационного развития (первый слой отраслевого драйвера перехода к новому укладу).

Поскольку в области СОС достигается высокая согласованность развертывания всех направлений совершенствования, то она в значительной степени, определяет тенденции развития других областей электронной промышленности (т.е. других слоев драйвера). Поэтому, создаваемые в области СОС физические знания способны оказывать существенное влияние на развитие отрасли в целом.

В учебном курсе целесообразно строить систему примеров для изучения физических знаний, прежде всего, в отношении этой области. Это позволит выстроить подходы к изложению знаний, соответствующих иным сегментам драйвера отрасли.

Таким образом, рассмотренные модели формирования экономизированных физических знаний определяют особенности образовательного процесса подготовки специалистов для высокотехнологичного бизнеса.

Первоначально, у бакалавров, должен изучаться курс, построенный в соответствии с собственной логикой развития физики. Однако, в ходе усложнения изучаемых практических задач все более возрастает сложность применения знаний. Особенно это проявляется в условиях практики на быстро развивающемся рынке.

Задачей магистратуры является приведение накопленного комплекса знаний в конструктивную экономизированную форму, увязанную с моделями инновационного совершенствования технологических укладов отраслей, в изучении которых специализируются магистры. Это позволит установить взаимосвязь изучаемых физических знаний и потока прикладных задач, формируемого развитием экономики инноваций. Благодаря этому упрощается процесс изложения знаний и их понимания. Упрощается работа с экс- пертами-консультантами из промышленности при создании учебных курсов.

Список литературы «Экономизация» знаний в физическом образовании

- Нанотехнологии как ключевой фактор нового технологического уклада в экономике./Под ред. С.Ю. Глазьева и В.В. Харитонова. -М.: Тровант, 2009. -256 с.

- Фирстов Ю.П., Фёдоров П.Л., Хуснияров М.Р. Особенности системного анализа в экономике инноваций//Экономический анализ: теория и практика. -2014. -№ 38 (380). C. 49-59.

- Фирстов Ю.П., Хуснияров М.Р. Особенность прогнозирования научно-технологического развития в экономике инноваций //Современные проблемы науки и образования. -2013. -№4. -Режим доступа: http://www. science-education.ru/110-9498.

- Чубайс А.Б. Технологическое предпринимательство и глобальные технологические тренды [Электронный ресурс] // Открытый лекторий e N A N O. - Р е ж и м д о с т у п а : h t t p : / /e d u n a n o. ru/view_doc.html?mode=doc&doc_ id=6276378079627921512

- Annie Sneed Moore’s Law Keeps Going, Defying Expectations, (2015). Available at: http://www.scienticamerican.com/article/moore-s-law-keeps-goingdefying-expectations