Экспериментальное исследование модели формирования поликультурной иноязычной компетенции будущего конкурентоспособного специалиста

Автор: Катекина Анастасия Александровна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 5, 2016 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена актуальным аспектам формирования поликультурной иноязычной компетенции будущего специалиста в процессе изучения английского языка в вузе. Автор рассматривает причины кризиса в образовании, актуализирует важность коммуникативной направленности процесса изучения иностранного языка, указывает, что используемые в практике технологии преподавания иностранного языка недостаточно полно отражают образно-метафорический понятийный культуроформирующий потенциал языкового знания. На основе результатов опытно-экспериментальной работы представлены модель и учебный модуль формирования поликультурной иноязычной компетенции будущего специалиста социально-культурного сервиса и туризма.

Поликультурная иноязычная компетенция, культуроформирующий потенциал, учебный модуль, модель, интегративная культурологическая парадигма

Короткий адрес: https://sciup.org/14939809

IDR: 14939809 | УДК: 378:303.447.3:372.881.1

Текст научной статьи Экспериментальное исследование модели формирования поликультурной иноязычной компетенции будущего конкурентоспособного специалиста

Необходимость учета интегративной культурологической парадигмы в образовательном процессе современного вуза объективно обусловлена кризисом в отечественном образовании, который связан с «дефицитом культуры в образовании». Одной из характерных черт современного общества является «мозаичная культура», которая погружает молодежь в мир заимствований западных образцов культуры, вытесняющих собственные культурные традиции и истоки. Внешнее копирование атрибутов американского и европейского стиля жизни с несформирован-ностью гражданского стержня личности ведет к заполнению нравственного вакуума случайными образцами, почерпнутыми из западной видео- и телепродукции.

С точки зрения В.И. Байденко, кризис образования обусловлен также и тем, что оно ориентировано не на культуру, а только на социальный опыт, включенный в педагогический процесс, между тем внекультурный контекст профессионального образования этот социальный опыт обесценивает [1, с. 6]. Поэтому суть кризиса в современном российском образовании состоит в многократном распаде единого мировосприятия и миропонимания, дифференциации, размежевании и герметизации отдельных культурных сфер [2, с. 11].

Гражданское демократическое общество требует от высшего образования подготовки не просто узкоспециализированных специалистов, владеющих набором знаний и умений, а специалистов, обладающих определенными личностными качествами и проявляющих эффективные способности в своей профессиональной деятельности. Концепция компетентностной направленности подготовки студентов предполагает необходимость целенаправленного ведения будущих специалистов к овладению основами мастерства, базирующегося на активном знании образовательных дисциплин и владении профессиональными компетенциями.

Коммуникативная направленность образования имеет статус ведущей, в связи с чем одной из актуальных проблем профессионального образования как в России, так и за рубежом является определение условий для формирования поликультурной иноязычной компетенции будущего специалиста [3, с. 4].

В современном понимании «иноязычная коммуникативная компетенция» трактуется как способность при помощи иностранного языка реализовывать задачи продуктивного поликультур-ного общения; это готовность студента к применению языковых и речевых средств. Данная компетенция сформирована, если будущий специалист в процессе контакта с носителями определенного языка эффективно устанавливает с ними интерактивное взаимодействие с учетом культурного своеобразия данного языкового носителя.

Поликультурная иноязычная компетенция определяет осознание социокультурной значимости выбранной профессии; способность к сотрудничеству, толерантности; знание психологии и этики общения; владение приемами профессионального общения и поведения; готовность к планированию коммуникационного процесса.

В эксперименте приняли участие 123 студента, обучающиеся по направлениям 43.03.02 «Туризм» и 43.03.03 «Гостиничное дело» и более 30 преподавателей. Опытно-экспериментальная работа (ОЭР), организованная на базе НОУ ВПО «Университет управления ТИСБИ» и ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма» показала, что используемые в практике технологии преподавания иностранного языка недостаточно полно отражают образно-метафорический понятийный культуроформирующий потенциал языкового знания в ценностно-смысловой, познавательно-личностной самоорганизации будущих бакалавров и не способствуют эффективному формированию у них поликультурной иноязычной коммуникативной компетенции. Более того, можно отметить, что многие преподаватели затрудняются в отборе и систематизации соответствующей системы понятий, способствующих решению проблемы формирования общекультурных компетенций, куда входит и поликультурная коммуникативная компетенция. Часто преподаватели выбранных экспериментальных вузов жаловались на отсутствие конкретных тестовых опросов, позволяющих определить исходный уровень знаний и компетенций студентов за короткий период учебного времени; на недостаточную осведомленность преподавателей о личностных представлениях студентов о конкретном понятии («толерантность», «гражданская идентичность», «поликультурализм» и др.); на недостаточный учет их витального опыта [4, с. 3].

С целью разрешения обозначенных проблем нами была разработана модель формирования поликультурной иноязычной компетенции будущего специалиста социально-культурного сервиса и туризма. Данная модель включает пять блоков: целевой (стратегическая, прогностическая и оперативная задачи); теоретико-методологический (культурологический, проектно-целевой, модульно-компетентностный, культурокомпетентностный, системно-деятельностный подходы); культуроформирующие и коммуникативные принципы и функции; структурно-содержательный (когнитивный, эмоционально-ценностный, коммуникативный и операционально-деятельностный компоненты); процессуально-технологический (технологическая и дидактико-методическая обеспеченность иноязычной подготовки на основе использования гуманитарных технологий, ориентированных на личностные структуры); критериально-оценочный (интегративные критерии и опорные показатели).

Кроме того, нами разработан и внедрен учебный модуль, общей целью которого было выявление критериального алгоритма работы с содержанием ценностно-тематических блоков учебной дисциплины «Английский язык». Смысл «критериального алгоритма» состоит в определении единых модульных единиц при составлении поурочной разработки по предмету. Данный алгоритм является открытой и вариативной системой. Каждый этап алгоритма рассматривается как постепенное продвижение студента к достижению главной цели - самоорганизации образно-метафоричного восприятия учебного материала, причем цели определяются поэтапным и вариативным изменением общей цели применительно к конкретной учебной теме дисциплины «Английский язык».

Определение принципов разработки учебного модуля включало практическую адаптацию принципиальных идей педагогических технологий русской национальной школы, которыми являются следующие:

-

- приоритет личности студента, включение мотивационных ресурсов эмоционально-образного компонента в ценностно-смысловое восприятие иноязычного текста (принцип конкретности);

-

- совместная работа студентов - иноязычная коммуникативная деятельность как целостная духовно-образная активность личности (принцип соборности);

-

- активная мыследеятельность студентов в общении (принцип диалогизма). Диалогический подход реализует субъект-субъектное сотрудничество студента, преподавателя и автора иноязычного текста.

Разработка содержания модуля базировалась на содержательных компонентах иноязычной подготовки. Мы исходили из того, что выявлению личностно значимых образных координат иноязычного текста способствует взаимодействие преподавателя и студента, создание ситуации совместного творческого поиска как единой структуры. Такие ситуации выстраиваются на занятии по иностранному языку в трехкомпонентном обеспечении усвоения студентами учебного материала:

-

– компонент эмоционально-образного первичного восприятия текста;

-

– компонент потребности рефлексирующего анализа студентами собственных переживаний;

-

– компонент диалогического поиска взаимосвязей оценочных суждений студентов в ценностно-смысловом контексте образной метафоричности.

Организация средств учебного модуля включала оптимальный состав технологического обеспечения методической дееспособности данного модуля. В качестве оптимальной методической платформы нами был предложен ряд эвристических методов: методы инверсии, эмпатии, толерантности, другодоминантности.

Анализ процесса проектирования комплекса структурных компонентов вышеобозначен-ного учебного модуля позволил определить ориентировочный алгоритм в следующей логической системе: выбор темы, выдвижение проблемы и гипотетических прогнозов, отбор содержания учебного материала, определение ориентации на уровень усвоения, выбор вариантов технологий для конкретного учебного материала, контрольный анализ и оценка результатов.

Результаты проведенного опроса среди студентов экспериментальных вузов свидетельствуют о том, что знание языка выбирается как цель обучения без осознания необходимости культурной составляющей (75,6 % опрошенных). По мнению студентов, на первом месте – знание языка и наличие опыта иноязычной коммуникации. К сожалению, у студентов нет осознания необходимости овладения поликультурными знаниями и компетенциями для эффективного поликультурного общения.

С учетом этого на формирующем этапе экспериментальной работы основное внимание было направлено на построение целенаправленно проектируемого, культуроформирующего процесса обучения, управление которым осуществляется на основе использования научных и культурно-логических знаний. Таким образом, в рамках нашего инновационного обучения создавались условия для культуроформирующего развития личности.

Культурокомпетентностный подход, внедряемый в образовательный процесс вузов, предполагал изменения: на содержательном уровне – разработку и внедрение культуроформирующих модулей; на уровне средств обучения – применение проектных технологий в образовательной практике; на уровне условий – создание культуроформирующей образовательной среды для успешной иноязычной подготовки студентов [5].

На первом курсе студенты выполняли театральные проекты в условиях межкультурного иноязычного общения. Это способствовало значительному снижению психологического языкового барьера. Наиболее интересными оказались проекты, посвященные современному миру англоязычных стран, а также связанные с иностранной художественной литературой. Таким образом, одновременно с процессом формирования у обучающихся иноязычной компетенции происходило освоение глубокого пласта англоязычной культуры.

В течение второго курса студенты продолжили выполнение театральных проектов, к ним была подключена технология «Портфолио». Авторский портфолио также представляет собой комплекс материалов, входящих в обязательные и необязательные модули. На данном этапе наиболее активно применялись модули: «Фолиант», «Диагностический инструментарий», «Рекомендации», «Схемы и алгоритм».

Диагностика сформированности уровня поликультурной иноязычной компетенции студентов второго курса в конце учебного года показала ее повышение в экспериментальных группах (ЭГ) по сравнению с контрольными группами (КГ).

На третьем курсе была продолжена опытно-экспериментальная работа по формированию поликультурной иноязычной компетенции студентов. Особое внимание на этом этапе было направлено на культурологическую подготовку студентов. В технологии портфолио студенты осваивали модули: «7. Языковая матрешка», «8. Коммуникация и деятельность», «9. Контроль и оценка», «10. Моя профессиональная находка», «11. Рефлексивное “я”», «12. Результат».

Помимо выполнения театральных проектов и портфолио студенты разработали содержание «Фестиваля иностранной культуры», участвовали в научных студенческих конференциях.

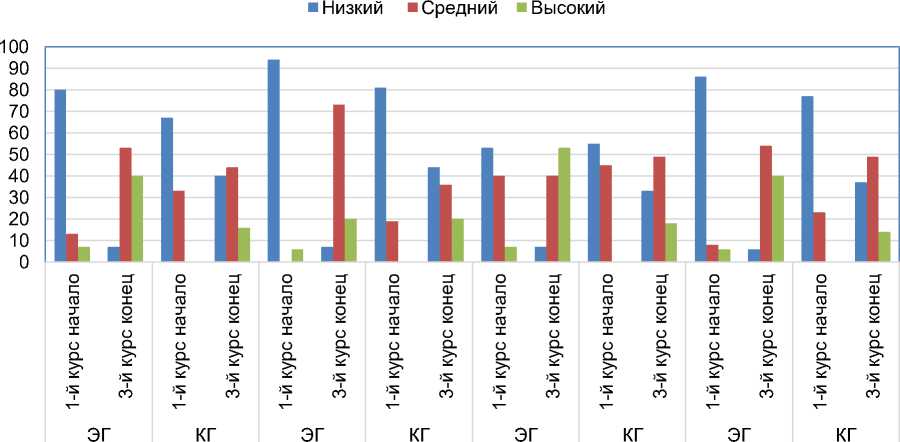

Для проведения анализа динамики формирования компонентов поликультурной иноязычной компетенции у студентов экспериментальных и контрольных групп были сформированы сводные таблицы, одна из которых наглядно представлена на рисунке 1.

Результатом проведенной работы стало повышение уровня сформированности всех компонентов поликультурной иноязычной компетенции у студентов ЭГ. В КГ уровни также достоверно повысились по сравнению с начальными результатами, однако результаты в экспериментальных группах оказались выше.

Проведенная опытно-экспериментальная работа показала, что выявление особенностей формирования поликультурной иноязычной компетенции будущего специалиста в контексте интегративной культурологической парадигмы, как и внедрение модели ее формирования, использование трансформированной технологии театральной педагогики в практическую деятельность преподавателя иностранного языка позволяют повысить уровень поликультурной иноязычной компетенции будущего специалиста социально-культурного сервиса и туризма.

Эмоционально- Коммуникативный Когнитивный Операционноценностный деятельностный

Рисунок 1 – Динамика формирования компонентов поликультурной иноязычной компетенции у студентов, обучающихся по направлению «Сервис»

Ссылки:

-

1. Байденко В.И. Болонский процесс: структурная реформа высшего образования Европы. М., 2002. 128 с.

-

2. Там же. С. 11.

-

3. Китаев-Смык Е.А. Вступительная статья // Черноушек М. Психология жизненной среды. М., 1994. 176 с.

-

4. Елизарова Г.В. Культура и обучение иностранным языкам. СПб., 2005. 352 с.

-

5. Белякова Е.Г., Захарова И.Г. Социокультурное информационное пространство в контексте проблемы формирования личности // Вестник ТюмГУ: педагогика, психология, философия. 2010. № 5. С. 11–17.

Список литературы Экспериментальное исследование модели формирования поликультурной иноязычной компетенции будущего конкурентоспособного специалиста

- Байденко В.И. Болонский процесс: структурная реформа высшего образования Европы. М., 2002. 128 с.

- Китаев-Смык Е.А. Вступительная статья//Черноушек М. Психология жизненной среды. М., 1994. 176 с.

- Елизарова Г.В. Культура и обучение иностранным языкам. СПб., 2005. 352 с.

- Белякова Е.Г., Захарова И.Г. Социокультурное информационное пространство в контексте проблемы формирования личности//Вестник ТюмГУ: педагогика, психология, философия. 2010. № 5. С. 11-17.