Этнокультурные особенности коммуникативного поведения иностранных студентов в инокультурной образовательной среде

Автор: Романовская Ольга Евгеньевна, Лемаева Мария Николаевна

Журнал: Поволжский педагогический поиск @journal-ppp-ulspu

Рубрика: Психология обучения и образования

Статья в выпуске: 3 (33), 2020 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена проблемам влияния этнокультурных особенностей академических мигрантов из Армении и Белоруссии на их коммуникативное поведение при обучении в российском вузе. Актуальность исследования обусловлена недостаточным знанием причин коммуникативных неудач иностранных студентов, оказавшихся в российской академической среде. В статье рассматривается понятие этноцентризма и исследуется влияние этого феномена на коммуникативное поведение студентов в процессе адаптации к новым условиям жизни и обучения. Авторы раскрывают причины коммуникативных проблем академических мигрантов из стран ближнего зарубежья в российском вузе в период адаптации и предлагают пути их решения.

Иностранные студенты, обучение в российских вузах, академические мигранты, этнокультурные особенности, этноцентризм, коммуникативные неудачи, социокультурная адаптация

Короткий адрес: https://sciup.org/142226345

IDR: 142226345 | УДК: 376.7 | DOI: 10.33065/2307-1052-2020-3-33-35-41

Текст научной статьи Этнокультурные особенности коммуникативного поведения иностранных студентов в инокультурной образовательной среде

Россия является частью международного образовательного пространства, ежегодно к нам в страну приезжают тысячи абитуриентов из разных стран мира и, судя по представленной Министерством науки и высшего образования в июне этого года Программе стратегического академического лидерства, количество иностранных студентов в наших университетах будет лишь возрастать. В связи с этим представляется актуальным постановка и изучение проблем межкультурной адаптации иностранных студентов, анализ различных факторов, влияющих на успех коммуникации, академическую успеваемость представителей разных народов, получающих высшее образование в инокультурной образовательной среде.

Растущее количество академических мигрантов, представителей самых разных культур, приезжающих в Россию с целью получения высшего образования, обусловливает острую необходимость организованной и последовательной работы по формированию у иностранных обучающихся системы знаний о законах, культуре, традициях, национальных особенностях России. Не менее важным представляется формирование положительного отношения к иностранным обучающимся у российских студентов, развитие у последних уважительного интереса к другим национальным культурам, желания знать и понимать Других.

В процессе обучения иностранные студенты сталкиваются с новой социокультурной и языковой средой, новыми методами и формами обучения, иными принципами организации труда и проведения досуга, новыми природно-географическими, климатическими условиями, что неизбежно вызывает у них культурный шок, сильные эмоциональные переживания и психологический стресс. Это ставит перед образовательными учреждениями задачу научно обоснованной организации процесса адаптации иностранных студентов к новым условиям жизнедеятельности и обучения в российской социокультурной и языковой среде. Нам представляется, что кроме плановой работы международного отдела и руководства вуза по аккультурации иностранных студентов, очень важна организация неформального общения приезжих с российскими студентами, знакомство наших гостей с культурой России, жизненными ценностями россиян, особенностями быта в России.

В рамках теории речевых актов в разное время исследованием коммуникативных неудач занимались такие ученые, как Н. Д. Арутюнова, А. В. Кравченко, И. М. Кобозева и др. Поиску причин коммуникативных неудач иностранных мигрантов в России, обусловленных не только не владением русским языком, но, в первую очередь, незнанием особенностей иной культуры и отсутствием навыков межкультурного общения, посвящено немало исследований [Гудков 2003; Кемалова 2006; Коч етко в 2 000 ; Леонтович 2013; Межкультурная коммуникация 2003]. Тем не менее, поскольку принадлежность к той или иной конкретной культуре сказывается на поведении иностранного студента, обучающегося в российском вузе, эти особенности нуждаются в специальном исследовании.

В контексте проводимого нами исследования коммуникативная неудача интерпретируется как полное или частичное непонимание высказывания участником коммуникации, обусловленное определенными факторами, которые в совокупности могут привести к неудаче или неполной реализации коммуникативного намерения говорящего или пишущего, т.е. к ситуации, когда коммуникативный акт не достигает коммуникативной цели. Одним из таких факторов является отсутствие знаний о материальной и духовной культуре собеседника, религии, ценностях, нравственных установках, мировоззренческих представлениях. Другой связан с неумением слушать, третий – с неспособностью правильно выразить свои мысли и эмоции. В инокультурной образовательной среде коммуникативные неудачи могут быть также обусловлены национальными различиями и тенденцией к этноцентризму.

Понятие этноцентризма впервые было введено американским социологом У. Самнером, которые под этим феноменом понимал внутригрупповой фаворитизм, то есть предпочтение своей нации другим [Sumner 1906].

По словам М. Бруэра и Д. Кэмпбелла, основными показателями этноцентризма являются следующие: убежденность, что элементы своей нации, нормы, ценности являются наиболее правильными, а все элементы других культур – ошибочными; уверенность, что свои обычаи универсальны; вера, что нужно иметь дело только с представителями своей нации, не доверять другим и даже часто враждовать с ними [Brewer, Campbell 1976].

По мнению американских и отечественных исследователей этого феномена, существует три типа этноцентризма:

Гибкий – он изначально не несёт в себе враждебного отношения к другим группам и может сочетаться с терпимым отношением к межгрупповым различиям. Сравнение своей и чужих групп в этом случае происходит в форме сопоставления – «миролюбивой нетождественности», по терминологии советского историка и психолога Б. Ф. Поршнева [Поршнев 1979].

Противопоставление: «Межэтническое сравнение может выражаться в форме противопоставления, что предполагает, по меньшей мере, предвзятость по отношению к другим группам» [Кемалова 2006]. Индикатором такого сравнения преимущественно становятся противоположные образы, когда члены этнической группы приписывают себе, в основном, положительные качества, а «чужим» – негативные.

Воинственный (или негибкий) – проявляется в ненависти, подозрении, страхе и обвинении чужих групп в собственных неудачах. Такой тип этноцентризма неблагоприятен для личностного развития индивида и его окружения [Эриксон 1996].

Т. Г. Стефаненко отмечает, что среди исследователей нет единодушия в отношении к этноцентризму. Так, утверждает автор, «многие психологи считают этноцентризм негативным социально-психологическим явлением, проявляющимся в тенденции неприятия всех чужих групп в сочетании с завышенной оценкой собственной группы» [Стефаненко 2000].

Несмотря на то, что этноцентризм отягощает отношения между различными социальными группами и их представителями, он же при этом способствует сохранению их самобытности, закреплению их особенностей. Кроме того, с увеличением различных видов миграции, этноцентризм становиться мощным инструментом внутригрупповой консолидации; является «спасательным кругом» или «соломинкой», за которую пытаются «ухватиться» индивиды в инокультурной среде в самый острый и болезненный для них период адаптации.

В данной статье рассматривается влияние этноцентризма на адаптацию иностранных студентов Армении и Беларуси на первом курсе обучения в Ульяновском институте гражданской авиации. Полученные результаты могут представлять интерес при решении проблем межкультурной коммуникации в образовательной среде.

Целью проведенного исследования явилось рассмотрение гипотезы о том, что снижение уровня этноцентризма иностранных студентов через социокультурную и межкультурную деятельность влияет на их адаптацию к инокультурной образовательной среде.

Базой проведенного исследования выступил Ульяновский институт гражданской авиации, в котором обучаются студенты из многих стран ближнего и дальнего зарубежья: Армении, Белоруссии, Украины, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Молдовы и Ирака.

В исследовании приняли участие более 30 иностранных студентов 1 – 2 курсов из Армении и Белоруссии (они составляют основной контингент) в возрасте от 18 до 25 лет. Для них была разработана специальная программа социокультурной адаптации с учетом их национальных особенностей, предназначенная для реализации в период с сентября 2019 года по апрель 2020 года.

Данная программа предусматривала несколько этапов:

На первом этапе планировалось проведение мероприятий, направленных на развитие адаптивных качеств иностранных курсантов, которые включали в себя их анкетирование с целью определения этнокультурных и личностных характеристик респондентов, практические занятия (тренинги), индивидуальные консультации.

В ходе первого этапа были проведены следующие мероприятия:

-

■ Анкетирование по выявлению причин коммуникативных неудач и определению уровня этноцентризма у иностранных курсантов.

-

■ Психологическая игра «Разрешите представиться!».

-

■ Психологический тренинг «Веревочные курсы - Вокруг света».

-

■ Круглый стол «История родного города».

Мероприятия и их тематика были составлены с учетом этнокультурных особенностей иностранных студентов. Например, зная, что армяне любят рассказывать о себе, своей стране, своей истории, при этом обязательно с добавлением слов преувеличения «самая древняя…», «самая первая…», «самая лучшая …», были предложены такие мероприятия, где у них была такая возможность, и при этом они знакомились с представителями других культур, у которых тоже было, о чем рассказать. Культивируемая армянами «особенная эмоциональность», с помощью которой они склонны выражать радость и восторг, горе и возмущение, тактично корректировались организаторами мероприятий. Белорусские студенты также осуществили рефлексию своих «культурно обусловленных» эмоциональных реакций на проявления заносчивости и завышенной самооценки, что привело впоследствии к активизации их участия в межкультурных встречах. Мероприятия спортивного характера были составлены так, чтобы препятствовать консолидации иностранных студентов по их этническим группам, что также способствовало формированию умений и навыков интерактивного взаимодействия в неформальной обстановке.

В процессе всего исследования использовалось открытое включенное наблюдение за учебной и внеучебной досуговой деятельностью иностранных студентов. Включенное наблюдение за иностранными студентами позволило оперативно выявить их эмоции и реакцию на различные виды социокультурных и межкультурных мероприятий, включенных в экспериментальную программу, корректировать ход данных мероприятий непосредственно в процессе их проведения, а также учитывать возможные недостатки программы с целью их дальнейшей корректировки.

Второй этап предусматривал: организацию культурно-массовых мероприятий с целью расширения кругозора курсантов и обогащения их знаниями о странах проживания курсантов УИГА (Армения, Беларусь, Туркменистан, Таджикистан, Ирак); развитие коммуникативных компетенций курсантов, иноязычной разговорной и профессионально ориентированной речи; воспитание студенчества в лучших традициях межкультурной, межэтнической и межнациональной толерантности, содействие сохранению и развитию культурного многообразия.

В ходе второго этапа были запланированы и проведены следующие мероприятия:

■ Организация национальных праздников «Трндез», «Масленица», «Навруз» и «Купалье» с участием иностранных курсантов УИГА.

■ Участие в фестивале языков «Много нас, а мир один».

■ Посещение театров и музеев г.Ульяновска.

■ Проведение интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», с формированием команд иностранных курсантов.

■ Конкурс «Галерея стран мира».

■ Создание информационного стенда «Народы, проживающие в УИГА»

и выставки.

На третьем этапе была запланирована организация спортивно-оздоровительных мероприятий с целью установления дружеских отношений между российскими курсантами и представителями других стран (Армении и Белоруссии) посредством участия в спортивных соревнованиях, а также приобщения иностранных курсантов УИГА к здоровому образу жизни, организации досуга иностранных курсантов.

На этом этапе были проведены:

■ Турнир по боулингу, посвященный Дню защитника Отечества;

■ Спортивное мероприятие «Один за всех и все за одного», проведенное в парке Победы г. Ульяновска.

■ Проведение викторины «О, спорт! Ты - мир».

■ Фотовыставка «Я и спорт».

Благодаря разработанной программе, иностранные курсанты, обучающиеся в УИГА, получили необходимые знания и навыки социальной, межкультурной и академической коммуникации, которые они смогут использовать в конкретных жизненных ситуациях в период нахождения в России.

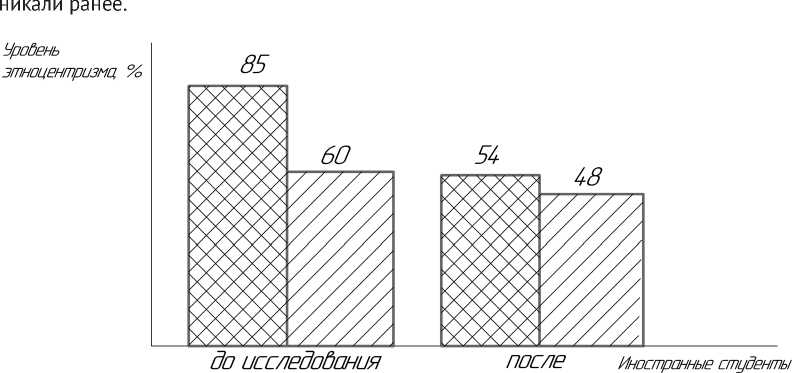

Для измерения уровня этноцентризма была использована методика М. Г. Стадникова, которая состоит из двух анкет [Стадников 2006]. Используя анкету автора, мы выяснили, что, в основном все иностранные студенты имеют «гибкий тип» этноцентризма, но уровень этноцентризма армян значительно выше, чем у белорусов (см. рис. 1).

В результате участия в социокультурной деятельности уровень этноцентризма иностранных студентов нивелировался, что способствовало снижению количества коммуникативных неудач во всех сферах их деятельности в инокультурной образовательной среде.

В ходе наблюдения было отмечено, что после проведенных мероприятий иностранные студенты стали более активными и на учебных занятиях, в частности, по дисциплине

«Начертательная геометрия и инженерная графика», стали чаще задавать вопросы, активнее работать на семинарах, лучше понимать и качественнее выполнять задания, что, несомненно, свидетельствует о снижении коммуникативных неудач, которые воз-

1г$г$г$г$г$г1 У////Л

Армяне Белорусы

Рис. 1 - Уровень этноцентризма иностранных студентов до и после проведения социокультурных мероприятий

В ходе интервью мы выяснили, что социально-культурные мероприятия, такие, как просмотр российских фильмов и посещение музеев, были наименее эффективными, так как респонденты имели разные культурные предпочтения. Об этом свидетельствуют ответы респондентов: «мне нравятся русские фильмы, но я могу смотреть их сам, а не с другими людьми»; «мы все разные люди, и не всем нравится посещать музей».

Также в ходе наблюдения мы выяснили, что наиболее благоприятными для адаптации иностранных студентов стали спортивные мероприятия, соревнования, в которых представителям одной культуры пришлось бок о бок играть с представителями другой и при этом – против «своих». Рандомное перемешивание их во время состязаний не вызывало болезненного реагирования, а наоборот способствовало сближению иностранных студентов и между собой, и с российскими студентами, что в последствии проявлялось в обмене контактами и дальнейшем сотрудничестве во время учебы. Абсолютно все студенты активно участвовали в играх и конкурсах. И после каждого мероприятия все участники оставляли положительные отзывы ведущему.

В ходе эксперимента мы постарались создать благоприятные условия для адаптации студентов из Армении и Белоруссии к новой среде и новым людям. Мы включили в эксперимент разнообразные мероприятия, направленные на социализацию и аккультурацию иностранных студентов. Серией мероприятий мы постарались сформировать гармоничные отношения между иностранными и российскими студентами, развить «культурные» потребности у участников эксперимента, снизить уровень этноцентризма и его проявление у некоторых студентов. Здесь следует отметить, что, как оказалось, совместное проживание иностранных студентов с русскими в общежитии – это весьма эффективный способ улучшить адаптацию и понизить напряженность в отношениях.

Таким образом, предлагаемая программа социокультурной адаптации иностранных студентов, учитывающая их этнокультурные особенности, позволила значительно улучшить социализацию и адаптацию иностранных студентов в Ульяновском институте гражданской авиации. Опыт этой работы может быть применен для адаптации иностранных студентов и в других российских вузах.

Мы проанализировали полученные результаты и пришли к выводу о возможности совершенствования предложенной социокультурной программы для последующей работы с иностранными студентами. Дальнейшие исследования позволят нам разработать адаптационные программы для иностранных студентов из других стран, обучающихся Ульяновском институте гражданской авиации.

Список литературы Этнокультурные особенности коммуникативного поведения иностранных студентов в инокультурной образовательной среде

- Гудков Д. Б., Теория и практика межкультурной коммуникации. М.: Гнозис, 2003. 288 с.

- Кемалова Л. И. Этноцентризм и возможности формирования мультикультурного общества в Крыму. // Культура народов Причерноморья. 2006. № 96. С. 143 - 145. С. 144.

- Кочетков В. В. Социологический анализ межкультурных различий: дис.. доктора социологических наук. Саратов, 2000. 324 с.

- Леонтович О. А. Введение в межкультурную коммуникацию: Учебное пособие. М.: Гнозис, 2013. 368 с.

- Межкультурная коммуникация: парадигмы исследования и преподавания: материалы международной научно-практической конференции. / редкол.: Ю. Рот, Л. В. Куликова. Красноярск: КГПУ, 2003. 184 с.

- Поршнев Б. Ф. Социальная психология и история. М.: Наука, 1979. 232 с.

- Стадников М. Г. Психология этноцентризма. // Вестник Санкт-Петербургского университета, 2006. Вып.2. С. 55 - 67.

- Стефаненко Т. Г. Этнопсихология. М.: Институт психологии РАН, Академический проект, 2000. 320 с.

- Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис: Пер. с англ./ Общ. ред. и предисл. А. В. Толстых. М.: Издательская группа "Прогресс", 1996. 344 с.

- Brewer M. B, Campbell D. T. Ethnocentrism: East Аfrican evidence. New York: Wiley, 1976. 155 p.

- Sumner W. G. Folkways: A Study of the Sociological Importance of Usages, Manners, Customs, Mores, and Morals. Ginn and Company, 1906. 692 p. // [Электронный ресурс]. URL: https://archive.org/details/ folkwaysstudyofs00sumnrich/page/692/mode/2up (дата обращения 20.05.2020).