Юридическая психология как научно-учебная дисциплина

Автор: Г.Д. Бабушкин, В.И. Филиппенко

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Рубрика: Приглашаем к дискуссии

Статья в выпуске: 2 (6), 1997 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149126650

IDR: 149126650

Текст статьи Юридическая психология как научно-учебная дисциплина

Юридическая психология как научно-учебная дисциплина

Доктор педагогических наук, профессор Г.Д.Бабушкин, кандидат психологических наук.

доцент В.И.Филиппенко

Омский юридический институт МВД России

Изучение психики человека в различных видах человеческой деятельности повлекло за собой выделение из “Психологии" отдельных самостоятельных психологических наук, имеющих, в основном, прикладное значение. Успешное веление юриспруденции в цивилизованном обществе стало невозможным без опоры на психологические знания. Активное внедрение психологии В юриспруденцию И послужило фор.МИрОЙЗ-нию на стыке этих двух наук “Юридической пси-хологии’*. Создание первых учебников, монографий. учебных пособий (2; 3; 4; 11; 13; и др.) позволило наметить контуры юридической психо-лоти как самостоятельной учебно-научной дисциплины.

Сегодня можно счеггать установившимся определение юридической психологии как науки (4; 15) - юридическая психология изучает психологические закономерности поведения личности в системе "человек - право". На основе изучения психологических закономерностей разрабатываются рекомендации, направлетше на повышение э фиктивности этой системы.

Юридическая психология - одна из молодых отраслей психологии, хотя применение психологии в правоохранительной деятельности известно еще с времен далекой древности. В России психологические знания применялись в судопроизводстве в начале XX века (7). В это время начали проводиться первые экспериментальные исследования в юридической психологии, после чего она приобретает статус учебной дисциплины.

Как учебная дисциплина юридическая психология прочно вошла в учебные планы образовательных заведений, готовящих юристов. Как научная дисциплина юридическая психология, к сожалению, еще не приобрела статус широко распространенной среди других наук.

Предмет юридической психологии

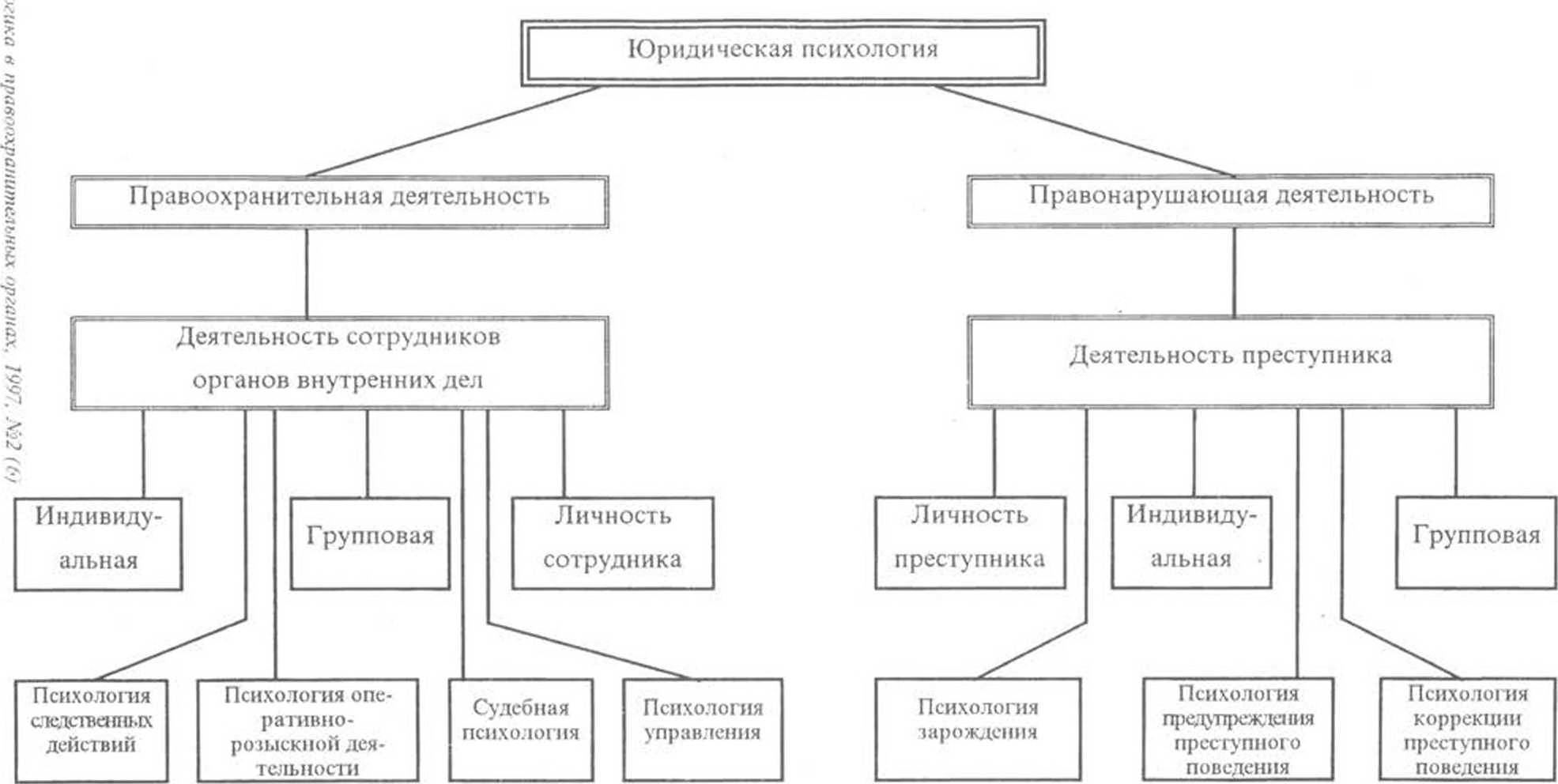

При определении предмета юридической психологии мнения авторов, пытающихся его сформулировал., расходятся (4; 15). Мы считаем, *по дефиниция предмета юридической психологии строится на понимании ее как науки, приведенном выше. В этой связи предметом юридичес кой психологии является изучение психологических закономерностей поведения личности в правоохранительной и правонарушающей деятельности, в системе “человек - право”. Итак, в предмете юридической психологии заложена правоохранительная и правонарушающая деятельность (рис.).

Принципы юридической психологии

Научные исследования в юридической психологии базируются на известных в психологии следующих принципах.

-

1. Принцип детерминизма, означающий, что психика определяется образом жизни и изменяется с изменением образа жизни. Происхождение, формы и развитие человеческого сознания детерминированы законами развития способа производства материальных средств жизни.

-

2. Принцип единства сознания и деятельности заключается в том, что сознание субъекта и его деятельность нс противоположны друг Другу, по и нс тождественны, а образуют единство. В сознании образуются динамические модели деятельности. при помощи которых происходит ориентирование человека в окружающей среде. Данный принцип позволяет изучать поведение, деятельность человека и объяснять внутренние пси-холотчсские механизмы, обеспечивающие успешность достижения целей.

-

3. Принцип развития психики означает, что психическое может быть объяснено адекватно, если оно рассматривается как продукт развития и как результат деятельности. Проявляясь в деятельности, сознание в пей формируется.

-

4. Генетический принцип связан с гем. что всякое психическое явление рассматривается как процесс, и исследователь должен восстановит!, все моменты (факторы, условия и т.п.) его развития, увидеть и понять, как они сменяют друг друга. В возрастной психологии при реализации этого принципа разработан метод “продольного" изучения психических функций —лонгитюдиональ-ный.

-

5. Принцип историзма означает, что психика человека изменяется в связи с изменениями в обществе, с переходом его на более высокую ступень развития.

-

6. Личностно-деятельностный принцип (подход) предполагает учитывать нс только объект личности — деятельность, но и сам субт.скт - личность во взаимосвязи с ней. Личностно-дсятсль-ностный принцип позволяет рассматривать деятельность как важнейшую двигательную силу, которая реализует процесс перехода личности с одного уровня своего развития на более высокий.

-

7. Системно-структурный принцип (подход), предполагающий разложение целого на части, взаимосвязанных между собой. Выявляется иерар-

Рис. Структура юридической психологии.

хия структурных компонентов, значимость, взаимовлияние.

Методы юридической психологии

Часть методов научного исследования заимствована из общей психологам. К основным М5-тодам исследования, получившим широкое распространение в юридической психологии, от носятся наблюдение, эксперимент (лабораторный, естественный, формирующий, следственный), опрос, беседа, интервью, анализ продуктов деятельности, социометрия, тестирование, экспертная опенка, лонгитюдиональный, коигент-анализ, групповая опенка личности и др.

Задачи юридической психологии

Перед юридической психологией как научной дисциплиной стоят задачи:

-

I. Разработка методологии юридической психологии. теоретическое обоснование се содержания.

-

2. Разработка методов и методик научного исследования и методов психолога чес кого воздействия в целях решения профессиональных задач.

-

3. Разработка рекомендаций для юристов-практиков по осуществлению задач.

-

4. Обеспечение практиков специальными пси-хологаческими знаниями относительно нравот-рушающей деятельности и разработка конкретных методик повышения эффективности деятельности сотрудников в правоохранительной сфере.

-

5. Изучение психологии юридической деятельности и разработка на этой основе лрофес-сиограмм юридических профессий, критериев профессионального отбора и профориентации в области юриспруденции.

-

6. Теоретическое и методологическое обеспечение учебной дисциплины “Юридическая психология" и пограничных спецкурсов.

Значение психологических знаний, составляющих юридическую психологию, бесспорно. Ведь следователь, судья, адвокат, воспитатель исправительного учреждения и другие специалисты правоохранительной деятельности имеют дело с людьми, действия которых трудно поддаются логическому анализу без опоры на знание психо-логических закономерностей поведения человека. Но одних только знаний мало для решения профессиональных задач в правоохранительной деятельности. Необходимы методы, приемы, способы изучения поведения человека и воздействия на него. Эта практическая сторона юридической психологии до.тжна активно разрабатываться психологами. удовлетворяя запросы практики.

Пока еще рано подводить итоги наработанного в области юридической психологии. Гораздо больше неизученного, неустановленного, неразработанного и в то же время крайне необходимого для профсссионалыюй подготовки и повышения квалификации специалистов в системе юридического образования.

В России нет единого коорщптрующего органа. занимающегося аспектами юридической пси-хологии. В этой связи психологами г. Омска и других городов, постоянно участвующими в международной конференции по проблемам психологического обеспечения профессиональной деятельности сотрудников ОВД, предпринята попытка организации "Международной академии юридической психологии" на базе Омского юридического института МВД России. Данная научная организация берет на себя функции объединения и координации научных исследований в области юридической психологии и внедрения полученных результатов в практику.

Актуальные проблемы юридической психологам:

-

- возможности использования категорий материалистической диалектики в юридической психологии;

-

- проблема валидности методов психологии;

-

- система, структура, функции, принципы, пели, задачи, предмет юридической психологам;

-

- проблема личности и деятельности в сфере реализации норм права;

-

- проблема девиантного поведения и психологические аспекты его предотвращения;

-

- психологические аспекты воспитания личности и перевоспитания личности правонарушителя;

-

- психологические аспекты воздействия на психику различных факторов, приводящих к совершению противоправных действий;

-

- психологические аспекты сохранения социально значимых ценностных ориентаций у сотрудников правоохранительной системы;

-

- психологические механизмы социализации личности преступной ориентации;

-

- количественные и качественные изменения структуры психики личности преступника после совершения правонарушений;

-

- проблема разработки психологической модели деятельности и личности преступника (преступных групп);

-

- психологические аспекты формирования организованной и профессиональной преступности;

-

- психологические проблемы международной преступности;

-

- психологические аспекты следственной, оперативно-розыскной деятельности;

-

— психологические аспекты судебной деятельности.

Методологические основы юридическом психологии

В настоящее время, время развития теории юридической психологии, возникает необходимость охарактеризовать с позиции материалистической диалектики сс методологическую основу. Познание - обязательный элемент любой человеческой деятельное™ как индивидуальной, так и групповой. Оттого, как люди познают сферу правоприменительной деятельности, в зави- си мости от степени и формы участия в ней, как воспринимают и оценивают друг друга и результаты деятельности, зависят характер и способы решения профессионально значимых задач и уровень достижения успеха в их разрешении.

Н.П. Дубинин и соавторы (6, 53) указывают, что "вся история человечества убедительно доказывает, что преступность - социальное, исторически обусловленное явление классового общества. Преступность социальна прежде всего потому, что она образуется из специфических актов социального поведения людей - конкретных общественно опасных действий. Эти акты повеления представляют собой нарушение социально нравственных и. вместе с тем. юридических норм, установленных государством, исходя из социально-экономических. политических, нравственных и иных потребностей и интересов общества и господствующих в нем классов и социальных слоев. Преступность исторична, так как она возникла в определенный период существования общества".

Социальная и историческая природа преступности очевидна. Можно отметить. что юридическая психология возникла как объективная социальная необходимость в объяснении ПСИХОЛОГИ-ческих закономерностей, возникающих в сфере деятельности норм права. Деятельность в сфере реализации норм права - это разновидность человеческой практики. И как разновидность человеческой практики данная деятельность познаваема. Человеческая практика обладает побудительной силой познания. Но познание нс всеми познающими и нс всей сферы правоприменительной деятельности. а социально уполномоченными людьми, имеющими в своем распоряжении соответствующие приемы и методы познания.

Познание в сфере реализации норм права по шоляет выделить определенные психологические закономерности в формировании, развитии субъектов и объектов юридической психологии и приемов воздействия на них. Познание субъек-гон. объектов, субъект-объсктивпых, субъскт-субъсктивных отношений как разновидности человеческой деятельности и практики подчиняется общефилософским законам, использует ее категории.

Органы чувств личности отражают объективную действительность посредством воспроизведения в сознании субъекта идеальных образов материального мира. Формирование субъективных образов объективного мира в сфере деятельности юридической психологии не может происходить вне конкретной личности. Данное положение позволяет констатировать детерминированность процесса познания, процессов формирования субъективных образов, предметов и явлений и психологической структуры личности, выступающих всубъект-объсктные отношения в сфере деятельности юридической психологии.

Адекватность образов объективного мира и их полнота предостерегают познающего от возможных ошибок. продвигают его на пути познания истины противоправных деяний. Субъективные образны объективного мира выражают формы психического отражения: ощущение, восприятие. память, мышление, эмоции, чувства, волю (10).

Развиваясь и совершенствуясь в практике правоохранительных органов, формы отражения, познания всс-таки не могут в полной мере удовлетворять субъектов правовой деятельности из-за имеющихся объективных |раниц (меры) каждой формы познания. Познание объекта деятельности правоохранительных органов происходит в особых условиях, которые характеризуются динамизмом существования объекта познания, возможной нсопрсделешюсгьюситуапии, временным характером (сроками познания), активным противоборством с правоохранительной системой, повышенной активностью, многопарамстрическим характером деятельности, кыпрправовой деятельностью. многоальтсрнативностыо принимаемых решений, последовательностью познания, повышенной опасностью и реактивностью (рискованностью). практической неограниченностью информационного поля познания, вуалированнос-тью(маскировкой) преступных действий и преступного поведения, повышенной эмоциональной напряженностью и пресыщенностью, несоответствием сил масипабам познаваемого объекта.

Данные особенности непосредственно отражаются на сфере деятельности юридической психологии и проявляются в своеобразии методов познания, своеобразии гносеологического аспекта в целом. В юридической психологии в качестве методов познания используются общенаучные и обшепсихологичсскис методы. Но в “чистом" виде общенаучные методы применяются в большей степени в целях научного познания закономерностей теории и практики юридической и преступной деятельности (различные аспекты). В практике юридической психологии эти методы используются в несколько специфическом виде (например, не опрос, а допрос, нс эксперимент, а следственный эксперимент). Указанное положение всецело отражает особенности содержания правоприменительной деятельности. Эти обстоятельства затрудняют использование общенаучных методов в чистом виде. Если в теории юридической психологии обшепсихологичсскис (так же, как и научные) методы и приемы познания используются в качестве отдельных, самостоятельных. то в практической деятельности правоохранительных органов приемы и методы познания используются в качестве самостоятельных значительно реже. Особенности объекта познания заставляют формировать комплекс методов и приемов, объединенных определенной организационной формой. Например, допрос включает в себя элементы самостоятельных методов: опроса, наблюдения, индукции, анализа, синтеза, интуиции, логических методов, нспараметрических (полиграф) и др.

Аналогично дело обстоит с другими методами юридической психологии. В частности, несомненно. актуальным в настоящий моментявляется положение С Л. Рубинштейна о включенности объекта познания в личные связи и опосредования. Он писал, что выявление все новых свойств вещей происходит через включение их в новые связи (анализ через синтез). Вещи, явления при этом выступают перед субъектом каждый раз в новом качестве, раскрываются перед ним с повой стороны (12). Данное положение имеет большое методологическое значение, особенно в юридической психологии, которое заключается в том. что при изучении объекта познания его необходимо непрерывно включать во все новые связи, тщательно используя при этом возникающие новые связи, их качества и закономерности.

Необходимо отмстить, что особенности условий и деятельности объекта познания в юридической психологии детерминируют методологические особенности. Во-первых; в познании объекта имеются определенные ограничения, которые отражаются в специфических нормативных, :ipo-исссуальных, моральных и материальных мерах, методологии и методах. В частности, методы познания объектов юридической психологии нс в полной степени соответствуют специфическим свойствам объекта. Иными словами, валидность методов юридической психологии несколько “усечена*1. Во-вторых, многонараметричсскин характер объекта и неограниченность информационного поля познания затрудняют “вычерчивание" информации об отдельных качествах и свойствах объекта. В-третьих. ву;ъ-1Ированнс»сть объекта, его активная конфликтность и противоборство. маскировка и латентность офаничивают непосредственное познание, что как бы “свертывает" отдельные познавательные действия. В-чст-вертых, трудности непосредственного, “полевого”, деятельностного изучения объекта моделируют изучение объекта в лабораторных условиях, нс естественных для объекта познания, которые в значительной степени отражают нс собственно объект в деятельности, а мнение объекта познания о специфической деятельности.

Данный аспект формирует новую качественную методологическую особенность — выход за пределы непосредственной информации, который заключается в том, что необходимо осуществлять выделение определяющих признаков некоторой категории функционально эквивалентных объектов. При наличии этих признаков у вновь встречного необходимо заключить, относится ли этот второй к признакам выбранной нами категории. Но значительно важнее, когда новый объект отличается от встреченных ранее представителей данной категории по числу признаков. В таких случаях при наличии многих определяющих свойств или признаков происходит выход за их пределы и делается вывод о принадлежности предмета нс по всем, а по ряду' признаков (1).

Применительно к познанию обт»екта в юридической психологии методология выхода за пределы непосредственной информации нс разработана, вместе с тем в этой сфере деятельности подобный методологический аспект определен крайней необходимостью.