К проблеме реализации компетентностного подхода в образовании

Автор: Краснова В.Г.

Журнал: Artium Magister @artium

Рубрика: Общие проблемы университетского образования

Статья в выпуске: 10, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14973882

IDR: 14973882

Текст статьи К проблеме реализации компетентностного подхода в образовании

Происходящие в мире и России изменения в области целей образования, соотносимые, в частности, с глобальной задачей обеспечения вхождения человека в социальный мир, его продуктивной адаптацией в нем, вызывают необходимость постановки вопроса обеспечения образованием более полного личностно и социально интегрированного результата.

В качестве общего определения такого интегрального социально-личностно-поведенческого феномена, как результат образования, в совокупности мотивационно-ценностных, когнитивной составляющих выступает понятие «компетенция/компетентность»1.

В «Кратком словаре иностранных слов» (М., 1952) приводятся следующие определения: 1) «компетентный» (лат. сompetens – надлежащий, способный) – знающий, сведущий в определенной области, имеющий право по своим знаниям или полномочиям делать или решать что-либо, судить о чем-либо; 2) «компетенция» – круг полномочий какого-либо лица, учреждения; круг вопросов, в которых данное лицо обладает познаниями, опытом. Таким образом, компетентность в русском языке имеет собирательный, интегративный характер, выступает как характеристика личности, позволяющая ей (или даже дающая право) решать выносить суждения в определенной области. Основой этого качества выступают знания, осведомленность, опыт социально-профессиональной деятельности человека.

В документе «Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года» отмечается, что понятие «компетентность» включает не только когнитивную и операциональную (технологическую) составляющие, но и мотивационную, этическую, социальную и поведенческую. Компетенции охватывают знания, способности, готовность, умения, отношения, которые необходимы для выполнения деятельности.

В образовании осуществляется сдвиг от содержательно-предметной парадигмы к новой ориентации на развитие готовности и способности личности к эффективной жизнедеятельности в широком поле контекстов с высокими степенями свободы и принципами гуманизма. Становится все более востребованным само жизнетворчество личности, которое наиболее адекватно характеризуется четырьмя фундаментальными целями образования: уметь жить ; уметь работать; уметь жить вместе ; уметь учиться .

Поиск адекватных компетенций как интегрированного результата образования – это, возможно, одна из общецивилизационных попыток «восстать» против процесса десоциализации, смягчить фрустрационные травмы, вероятность которых многократно повышается в условиях стремительного нарастания динамизма и неопределенности.

Как отмечает В.И. Байденко, усиление когнитивных и информационных начал в современном производстве «не покрывается»

традиционным понятием профессиональной квалификации 2. Квалификация означает преобладание рамочной деятельности в устойчивых профессиональных полях и алгоритмах. Традиционная квалификационная модель выпускника, как правило, увязывается с объектами, предметами труда.

Компетенции отвечают требованиям «плавающих» профессиональных границ, динамике профессий, их глобализации, разрушению профессиональных замкнутостей при сохранении требования высокого профессионализма в предметных областях. Компетентно-стная модель освобождается от диктата объекта (предмета) труда, но не игнорирует его, тем самым ставит во главу угла междисциплинарные, интегрированные требования к результату образовательного процесса.

Современное мышление базируется на стратегии повышения гибкости обученных индивидуумов в пользу расширения области их трудоустройства и выполняемых задач в ходе трудового процесса. Растущие темпы изменений в экономике, наступление автоматизированных и коммуникационных технологий, равно как и глобализация, ведут к неопределенности. Временность работы (неустойчивость ее) является моделью будущего. В этих условиях способность к учению и готовность к учению выступают как важнейшие способности.

Компетенции выступают новым типом целеполагания при проектировании образовательных систем и знаменуют сдвиг от преимущественно академических норм оценки к внешней оценке профессиональной и социальной подготовленности выпускников 3. В рамках болонских реформ это означает трансформирование систем высшего образования и самих вузов в направлении их большей адаптации к миру труда в долгосрочной перспективе и широком плане с целью подготовки конкурентноспособного на рынке труда, компетентного работника.

В европейском образовательном сообществе нет единого, четкого, однозначно понимаемого определения понятия «компетентность» применительно к его использованию для описания желательного образца выпускника той или иной ступени. Отмечается, что понятие компетенция, входя в ряд таких понятий, как умение, компетентность, способность, мастерство, содержательно до сих пор точно не определено. Однако все исследователи соглашаются с тем, что понятие «компетенция» ближе к понятийному полю «знаю как», чем к полю «знаю, что».

Обращает на себя внимание большое разнообразие видов, классификаций компетенций. Так, И.А. Зимняя рассматривает 10 ключевых компетенций, объединяя их в 3 группы 4:

-

1) компетенции, относящиеся к самому человеку как личности, субъекту деятельности, общения: компетенции здо-ровьесбережения; ценностно- смысловой ориентации в мире; гражданственности; интеграции; самосовершенствования;

-

2) компетенции социального взаимодействия человека и социальной сферы: компетенции социального взаимодействия с обществом, коллективом, семьей, друзьями, партнерами; компетенции в общении;

-

3) компетенции, относящиеся к деятельности человека: компетенции познавательной деятельности; деятельности; компетенции в области информационных технологий.

Ю.Г. Татур приводит четыре вида компетенций 5:

-

- инструментальные , которые включают в основном начальные способности, базовые общие знания и общие знания по профессии;

-

- межличностные , описывающие готовность к социальному взаимодействию, умение работать в группе, способность к самокритике, приверженность этическим ценностям, толерантность;

-

- системные , которые отражают способность системно применять полученные знания на практике, осуществлять исследования, генерировать новые идеи, адаптироваться к новым ситуациям и др.

-

- специальные , характеризующие владение предметной областью на определенном уровне.

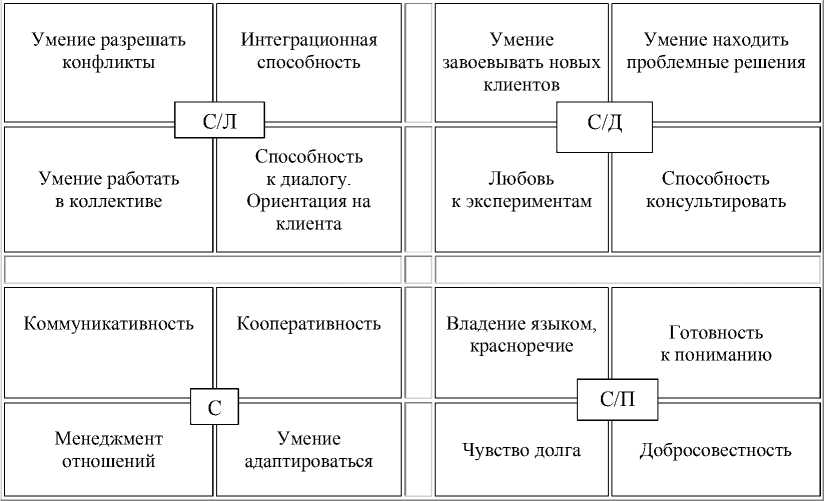

Представляет интерес европейская ком-петентностная модель выпускника, где в виде матрицы представлена одна из возможных конкретизаций пространства способностей, готовностей, знаний, умений 6. Остановимся на ней подробнее. Модель отражает четыре важнейших цели современного профессионального образования:

-

- учиться быть – компетентность в плане личности;

-

- учиться делать – компетентность в плане деятельности, претворения задуманного в жизнь;

-

- учиться жить вместе – социальнокоммуникативная компетентность;

-

- учиться знать – профессионально-методическая компетентность.

Каждая компетентность представляет комплекс из 16 компонентов, образующих 4 подгруппы, например, компетентность в плане личности включает:

-

- базовые компетенции личности (Л) : нормативно-этическая установка, личная ответственность, лояльность, аутентичность;

-

- личностные компетенции в плане деятельности (Л/Д) : безотказность, творческие способности, положительное восприятие изменений, самоуправление, организованность;

-

- личностные компетенции в плане социальной коммуникации (Л/С) : готовность прийти на помощь, умение делегировать, юмор, поддержка сотрудников;

-

- личностные компетенции в профессиональном плане (Л/П): дисциплиниро-

- ванность, надежность, готовность учиться, умение мыслить цельно.

Схематично это выглядит следующим образом (см. рис. 1–4).

Компетенции закладываются в образовательный процесс посредством технологий, содержания, стиля жизни учебного заведения, типа взаимодействия между преподавателями и обучающимися и между самими обучающимися. При этом могут быть использованы методы:

-

- позитивного совершения ошибок;

-

- проектный;

-

- творчески-проблемный;

-

- обратной связи через интенсивное социальное взаимодействие (взаимодействие с внешним миром);

-

- исследования ролевых моделей;

-

- презентации идей и т. п.

Компетентностный подход позволит:

-

1) осуществить переход в образовании от его ориентации на воспроизведение знания к применению и организации знания;

-

2) поставить во главу угла междисциплинарно-интегрированные требования к результату образовательного процесса;

-

3) теснее увязать цели с ситуациями применимости в мире труда, ориентировать выпускника на бесконечное разнообразие профессиональных и жизненных ситуаций.

Лояльность

Нормативноэтическая установка

Аутентичность

Личная ответственность

Юмор

Готовность прийти на помощь

Л/С

Поддержка сотрудников

Умение делегировать

Безотказность

Творческие способности

Готовность учиться

Дисциплина

Самоуправление,

организованность

Л/Д

Положительное восприятие изменений

Умение мыслить цельно

Л/П

Надежность

Рис. 1. Компетентность в плане личности (Л)

Рис. 2. Компетентность в плане социальной коммуникации (С)

|

Решительность |

Воля доводить дело до конца |

|||

|

Д/Л |

||||

|

Любовь к инновациям |

Способность выдерживать нагрузки |

|||

|

Оптимизм |

Общественная активность |

|||

|

Д/С |

||||

|

Умение мотивировать, давать импульсы |

Умение быстро реагировать, находчивость |

|||

|

Энергичность |

Подвижность |

||

|

Д |

|||

|

Исполнительность |

Инициативность |

||

|

Практическая ориентация на результаты |

Целенаправленный подход к руководству |

||

|

Д/П |

|||

|

Упорство |

Посл |

едовательность |

|

Рис. 3. Компетентность в плане деятельности (Д)

|

Ориентация на знания |

Аналитические способности |

Умение разрабатывать концепции |

Организационные способности |

||||

|

П/Л |

П/Д |

||||||

|

Деловитость |

Умение оценивать, выносить суждение |

Прилежание |

Системно-методический подход |

||||

|

Менеджмент проектов |

Осознание последствий |

Профессиональные знания |

Знания рынка |

||||

|

П/С |

|||||||

|

Умение обучать |

Профессиональный авторитет |

Умение планировать |

Междисциплинарные знания |

||||

Рис. 4. Профессионально-методическая компетентность (П)

Список литературы К проблеме реализации компетентностного подхода в образовании

- Зимняя И.А. Ключевые компетенции -новая парадигма результата образования//Высшее образование сегодня. 2003. № 5.

- Байденко В.И. Компетенции в профессиональном образовании//Высшее образование в России. 2004. № 11.

- Байденко В.И. Болонский процесс: структурная реформа высшего образования Европы. М., 2002.

- Зимняя И.А. Указ. соч.

- Татур Ю.Г. Компетентность в структуре модели качества подготовки специалистов//Высшее образование сегодня. 2004. № 3.

- Гребнев Л.И. Гуманитарное образование. Размышление о форме и содержании//Высшее образование в России. 2004. № 3.