К вопросу о формировании языковой среды в условиях нелингвистического вуза

Автор: Друцко Наталья Анатольевна

Журнал: Евразийский гуманитарный журнал @evrazgum-journal

Рубрика: Лингводидактика

Статья в выпуске: 4, 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена вопросам построения модели языковой среды в условиях нелингвистического вуза, позволяющей обучающимся использовать иностранный язык как инструмент получения информации научного или профессионального характера. Проанализирована важность создания языковой среды для достижения эффективности иноязычной подготовки студентов неязыковых вузов. Языковая среда - это основное средство и условие коммуникативно-ориентированного обучения. Выделяются два типа языковой среды: естественная и искусственная. Обучение в естественной языковой среде предполагает нахождение в стране изучаемого языка. Под искусственной языковой средой подразумевается воссоздание естественной языковой среды с помощью различных средств обучения. Использование иностранного языка в качестве средства поиска, анализа и творческого применения информации, а также средства коммуникации становится особенно актуальным в условиях современного рынка труда. В статье приводится описание алгоритма подготовки студентов к выступлению на научно- практической конференции, которую автор рассматривает как ценный образовательный ресурс формирования иноязычной культуры будущего специалиста. В качестве наиболее эффективного метода подготовки студентов к участию в конференции рассматривается такой вид самостоятельной работы как проектная деятельность. Обращение к проектному методу как средству организации деятельности студентов по подготовки к конференции позволяет расширить временные рамки действия языковой среды. В статье обобщается опыт создания искусственной языковой среды как условия реализации проектов студентов по подготовке к научно-практическим конференциям.

Языковая среда, проектное обучение, научно-практическая конференция, иностранный язык

Короткий адрес: https://sciup.org/147236837

IDR: 147236837 | УДК: 372.881.111.1

Текст научной статьи К вопросу о формировании языковой среды в условиях нелингвистического вуза

В связи с глобализацией и интернационализацией предъявляются новые требования к специалистам в различных сферах деятельности. Ежегодно растёт спрос на работников, которые обладают мультилингвальной компетенцией, а знание иностранного языка существенно облегчает решение задач личного, делового и производственного характера. Всё это объясняет новую задачу, которая стоит перед преподавателями нелингвистических вузов – обеспечить студентам максимально возможное в данных условиях погружение в иностранный язык.

Здесь перед нами встаёт вопрос формирования языковой среды, то есть окружения, в котором происходит изучение языка. Говоря о языковом существовании личности, Б.М. Гаспаров отмечал, что в этом процессе «язык выступает одновременно и как объект, над которым говорящий постоянно работает, приспосабливая его к задачам, возникающим в его текущем жизненном опыте, и как среда, в которую этот опыт оказывается погружен и в окружении которой он совершается» [Гаспаров 1996: 18]. Характеризуя языковую среду таким образом, мы разделяем её на естественную и искусственную.

Языковая среда называется естественной, если изучение иностранного языка происходит в стране, в которой на нём говорят. Стоит отметить, что в естественной языковой среде преобладают естественные речевые ситуации с вербальным и невербальным общением, которые значительно расширяют возможности обучения и делают усвоение языковых, коммуникационных и поведенческих нюансов этноса всесторонним. Кроме того, в естественной языковой среде акт коммуникации сиюминутен, и чтобы он состоялся нужно быстро и правильно считывать коммуникативный посыл, верно его интерпретировать и адекватно отреагировать.

Искусственная языковая среда выстраивается преподавателем так, чтобы максимально походить на естественную. При грамотном её формировании такая среда служит одновременно и стимулом, и катализатором изучения иностранного языка.

В естественной языковой среде обучение зачастую происходит, не требуя от обучающегося активного участия и мотивации, например, при наблюдении речевых ситуаций. В то время как в искусственной языковой среде важную роль играет мотивация студентов, их субъективное отношение к процессу обучения. Субъективными мотивами студентов могут выступать: желание работать заграницей, путешествовать, общаться с носителями языка, обучаться в зарубежном вузе, иметь преимущества в профессиональной сфере и т. д. Таким образом, задача преподавателя при формировании искусственной языковой среды – использовать личностно-деятельностный подход, оперировать не только объективными, но и субъективными факторами обучения, стимулировать и мотивировать студентов.

Основная часть

Формирование искусственной языковой среды во многом строится на воспроизведении речевых ситуаций и отработке коммуникативного поведения, которое включает в себя нормы, стереотипы и традиции общения на иностранном языке. При этом следует учитывать, что речевые ситуации в естественной языковой среде всегда будут отличаться от учебных сиюминутностью, наглядностью и актуальностью. В искусственной языковой среде преподаватель стремится максимально «оживить» учебные речевые ситуации, используя ситуативный принцип, зрительную наглядность, естественный видеоряд и т. д. Кроме того, преподавателю нужно отслеживать и обновлять учебные речевые ситуации, так как искусственная языковая среда должна готовить человека к максимально эффективному существованию в естественной языковой среде, которая постоянно изменяется.

Как правило, в непрофильных вузах мотивация зачастую падает из-за невозможности студентов использовать полученные знания вне занятий или из-за того, что обучащиеся не видят способов применения языка в профессиональной деятельности. Для формирования учебного интереса преподавателю важно задействовать задачи, которые требуют от студентов творческой и поисковой деятельности, а также сформировать профессиональноязыковую среду, в которой обучащиеся смогут практически применять полученные знания.

Специфика современных нелингвистических вузов приводит к тому, что мы можем говорить только об искусственной языковой среде. При этом формирование языковой среды происходит «в жестком регламенте», сопряжённом с объективными причинами: загруженность студентов профильными курсами, непродолжительность курса преподавания иностранного языка, ограниченное количество часов, низкая мотивация студентов к непрофильному предмету. Всё это затрудняет выстраивание полноценной искусственной языковой среды и вынуждает преподавателя искать новые методы для достижения целей [Долматова 2014].

Преподаватель иностранного языка постоянно находится в поиске наиболее эффективных путей обучения с целью повышения сформированности иноязычной коммуникативной компетенции, так как в реальных условиях нелингвистического вуза затруднена реализация целей формирования практического владения иностранным языком как средством общения в сфере профессиональной деятельности [Симеонова 2017: 443].

Формирование иноязычной коммуникативной компетенции будет гораздо эффективнее в специально созданной преподавателем учебной профессионально-языковой среде. Это такое коммуникативное пространство, в котором, в отличие от искусственной языковой среды практического занятия, иностранный язык оказывается реально востребованным. Такое пространство позволяет осуществлять обучение компетентностными формами и методами, которые имеют не только учебное, но и жизненное обоснование.

Искусственная языковая среда помогает создать стимулы к изучению иностранного языка, установить потребность общаться на нём, ускоряет его усвоение, служит источником информации, устраняет психологические барьеры и закрепляет полученные знания. Очень часто студенты теряют всякий интерес к изучению английского языка в университете (речь идёт только о нелингвистических специальностях) именно потому, что не видят ценности приобретаемых практических навыков, поскольку не имеют возможности применить их вне урока или же недостаточно мотивированы для поиска подобных возможностей. Отсутствие языкового окружения, как и отсутствие желания искусственно его моделировать, значительно сужают границы сферы деятельности студентов, снижают их коммуникативные потребности, заставляют воспринимать навыки в различных видах деятельности, как не связанные между собой, и ведут к неумению использовать их в реальной ситуации общения [Поздеева, Стринюк 2013].

Существенный вклад в формирование языковой среды вуза вносят преподаватели иностранного языка. На них приходится основная работа по формированию лексически богатой и грамотной речи будущего специалиста, а также мотивирование преподавателей-предметников к более широкому и успешному освоению иностранного языка [Абакумова, Фахрутдинова 2020: 46].

Принято считать, что языковая среда выполняет несколько функций, среди которых большинство исследователей выделяют информативную, мотивационную и коммуникативную. Целью данной статьи является обобщение опыта преподавателей кафедры иностранных языков и межкультурных коммуникаций Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС) по подготовке студенческой молодежи к участию в конференциях в условиях искусственной языковой среды.

Создание иноязычной среды во внеурочное время должно рассматриваться как важная часть работы преподавателя. В Уральском государственном университете путей сообщения таким коммуникативным пространством востребованности иностранного языка является площадка проводимой ежегодно научно-практической конференции молодых ученых “Languages, science and business”.

Перемещение площадки конференции в 2021 г. в виртуальное пространство, продиктованное объективной реальностью, ни в коей мере не повлияло на условия проведения, а скорее всего, позволило воспользоваться преимуществами видео-конференцсвязи: достичь более высокой оперативности общения и увеличить охват территории и контингента. Грамотно построенная видеоконференция способствует реализации таких особенностей данной цифровой образовательной среды как персонализация, междисциплинарность, формирование компетенций XXI в.

Англоязычная среда конференции привлекает иностранных участников (Белоруссия, Индонезия, Финляндия, Китай, Узбекистан). Она способствует вовлеченности не только студентов, но и профессорско-преподавательского состава, принимающего участие в подготовке контингента участников. Таким образом, в университете происходит активное развитие международной коммуникации. В 2021 г. 43 участника конференции выступили с 35 докладами.

Формирование иноязычной лингвокультурной компетенции у студентов осуществляется в основном средствами английского языка, поскольку сегодняшний спрос на образованную личность детерминирован распространенностью именно англоязычной лингвокультуры во всём мире.

Тематика работы секций известна заранее и сохраняется из года в год: «Развитые экономики мира», «Актуальные проблемы в области современного транспорта», «Вызовы в современной культуре». Именно потому что участники конференции знакомы с её форматом, разработка тем будущих докладов может и должна быть результатом спланированной и организованной совместной деятельности преподавателя и студента.

Автор данной статьи предлагает рассмотреть научно-техническую конференцию в качестве образовательного ресурса, умелое использование которого не только создаёт предпосылки к повышению мотивации к изучению конкретного предмета, но и является эффективным средством иноязычной коммуникативной подготовки молодых специалистов к международному профессиональному сотрудничеству. Студент приходит в вуз не только за знаниями предмета, но и за возможностью практически использовать эти знания ещё в стенах вуза.

Отличительными чертами научно-практических конференций, проводимых в университете с 2014 г., являются:

-

– организация мероприятия с применением информационных технологий;

-

– расширение аудитории участников конференции (приглашение студентов и аспирантов зарубежных вузов);

-

– свобода в выборе темы исследования;

-

– организация выступлений участников через работу секций;

-

– использование метода проектного обучения для подготовки студентов к участию в конференции [Друцко 2020: 93].

В основу организации внеаудиторной научной деятельности студентов положена проектная технология. Существует несколько причин, говорящих в пользу именно такого методического сопровождения самостоятельной работы студентов по подготовке к научнометодической конференции.

Проектная технология обучения предполагает вовлечение студента в активный творческий процесс и одновременно в познавательный процесс, то есть процесс получения новых и закрепления старых знаний. Цель проектного обучения в вузе – создать условия, при которых студенты самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников и учатся пользоваться приобретёнными знаниями для решения практических и познавательных задач [Цапко 2014]. Данная модель обучения является своеобразным ответом системы образования на социальный заказ государства и общественности. Возрастает потребность в профессионально ориентированных, конкурентоспособных специалистах, умеющих самостоятельно и творчески подходить к решению проблем, выбирать, синтезировать и усваивать постоянно растущий объём информации, заранее прогнозировать различные жизненные ситуации и быстро адаптироваться [Проектирование… 2005: 10]. Проектный подход позволяет соотнести содержание обучения с требованиями рынка, так как он направлен непосредственно на конкретного человека и включает в себя работу с проблемами реального мира, что особенно важно в контексте формирования коммуникативной компетенции. Проектная технология особенно актуальна при изучении английского языка на всех его этапах, потому что именно она создаёт условия, в которых процесс обучения максимально приближается к процессу естественного овладения языком [Гозалова 2024: 89].

Научно-практическая конференция – это итоговая форма исследовательской работы, которая предполагает публичное выступление обучающихся с демонстрацией итогов и анализом выполненной работы. Целью проведения любой конференции является поддержка и развитие научного потенциала студенческой молодежи. Задачи конференции:

-

– формирование у обучающихся мотивации к саморазвитию;

-

– развитие аналитического и критического мышления обучающихся в процессе творческой деятельности;

-

– формирование профессиональной грамотности будущего специалиста;

-

– создание условий для самореализации студентов;

-

– организация и развитие совместного творчества преподавателя и студента.

Выполнение проекта – это всегда творческая практическая работа, предназначенная для получения определённого продукта. Такая работа подразумевает чёткое, однозначное формулирование поставленной задачи, определение сроков выполнения намеченного и требований к разрабатываемому объекту. У проектной деятельности должен быть ощутимый практический результат. Организация научно-технической конференции и планомерное осуществление проектной методики в процессе обучения взаимосвязаны и взаимозависимы.

Процесс формирования иноязычной коммуникативной компетенции будущего специалиста учитывает специфику обучения иностранному языку в неязыковом вузе и основывается на следующих педагогических условиях:

-

– определение состава содержания коммуникативной компетенции на анализе соответствующей профессиональной деятельности;

-

– поэтапности формирования иноязычной коммуникативной компетенции;

-

– интенсификации процесса формирования иноязычной коммуникативной компетенции;

-

– погружения в иноязычную среду посредством проведения конференций, ролевых и деловых игр, чтением оригинальной литературы [Бушуева 2009: 1].

Выбор для подготовки к конференции групповых и долгосрочных проектов позволяет расширить временные рамки действия языковой среды и реализовывать задачи проекта поэтапно. Алгоритм достижения практических целей проекта и параллельного формирования исследовательских умений и навыков представлен в виде таблицы, в основу которой положены принципы особенностей поэтапного выполнения задач проекта, разработанные В. А. Чистяковой [Чистякова 2016: 90] (см. таблицу 1).

Таблица 1. Этапы проектной деятельности

|

Этапы работы над проектом |

Проектная деятельность студентов |

Формируемые умения (в рамках исследовательской компетенции) |

|

Выбор темы исследования |

Выявление проблемы |

Умение видеть проблемную ситуацию |

|

Актуальность проблемы |

Проведение анкетирования |

Умение видеть практическую значимость задачи исследования |

|

Анализ имеющейся на тему информации |

Поиск информации по тематике исследования |

Умение систематизировать, обобщать и творчески перерабатывать информацию |

|

Планирование и организация работы |

Определение промежуточных и конечных целей |

Организационные навыки и умения |

|

Оформление результатов работы |

Оформление слайдов, подготовка текста выступления |

Умение использовать компьютерное проектирование, умение логически верно строить устную и письменную речь |

|

Выступление на конференции |

Генеральная репетиция (выступление в группе) |

Умение публично представлять и защищать результаты своей работ |

|

Оценка результатов работы |

Обсуждение результатов проектной деятельности |

Умение критически оценивать достоинства и недостатки и находить пути устранения недостатков |

Продуманная схема проектной работы способствует развитию всех компонентов коммуникативной компетенции в процессе иноязычной речевой деятельности, одновременно позволяя студенту:

-

– реализовать на практике усвоенные умения, навыки;

-

– выявлять и формулировать проблемы;

-

– проводить их анализ;

-

– находить пути их решения;

-

– работать с информацией;

-

– находить необходимый источник, например, данные в справочной литературе или в средствах массовой информации;

-

– применять полученную информацию для решения поставленных задач.

Языковая среда, в которой поэтапно ведётся работа над проектом, это то пространство, где студент имеет возможность психологически и коммуникативно адаптироваться к иноязычному общению самой конференции.

Моделирование естественной речевой ситуации общения на каждом этапе реализации проекта имеет свои особенности.

Выбор темы исследования. В рамках тематики секции студент свободен в выборе конкретной темы исследования. Активная позиция преподавателя проявляется уже на этом этапе. Если говорить о создании внеурочной языковой среды, то преподавателю предстоит посредством «скрытой» координации «настроить» ее на тот круг тем, который понятен и интересен студентам или в изучении которых студент по каким-либо причинам в настоящий момент заинтересован. Разнообразие секций позволяет студентам как технических, так и гуманитарных специальностей соотнести научный интерес с предметом, с особенностями будущей профессии. Работу секций можно рассматривать как действенную форму пропаганды профессии и школу формирования исследовательских и коммуникативных навыков.

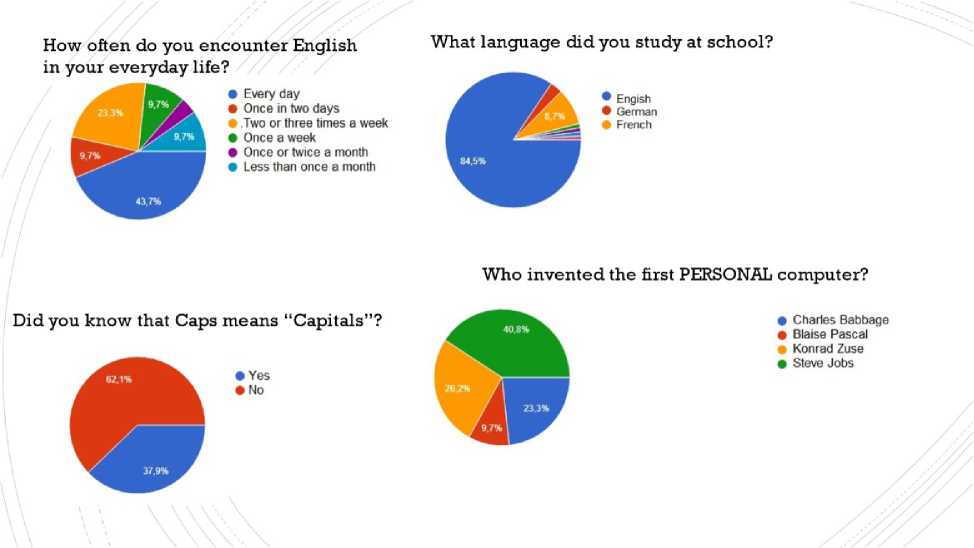

Актуальность проблемы. В рамках выбранной темы студент формулирует задачу исследования. Актуальность проблемы проверяется с помощью опросника. Это верный способ убедиться в целесообразности выбранной темы. Студент получает ответ на вопрос, в какой степени тема, привлёкшая его, представляет интерес для других. Результаты опроса приводятся в докладе в виде схем, графиков или статистических данных.

Вот как представлена разработка темы The Origin of Russian Terminology участником конференции 2021 г., студентом электротехнического факультета УрГУПС, на этих двух этапах (см.: рис. 1, 2. 3).

Планирование и организация работы. Погружение в языковую среду развивает языковую привычку. Рабочий язык общения – обсуждение планирования, организационных моментов, аргументации – английский. Все участники соблюдают правило иноязычного общения. Обсуждается наполнение слайдов иноязычной информацией (см. рис. 4.)

Рис. 1. Фрагмент презентации

What is your gender?

What language did you study at school?

How often do you encounter English in your everyday life? И

Have you ever had an interest in etymology as ■ a science or in a word oriain? El

Do you know what language word came from and what (

How old are you?

Who invented the first PERSONAL computer?

Рис. 2. Фрагмент презентации. Анкета

Рис. 3. Фрагмент презентации. Результаты опроса

The results of polling

The history of the computer

The meaning of the word “computer"

Terminology classification

Principles of term formation

Thematic areas of computer terminology

Рис. 4. Фрагмент презентации

Поиск информации и её анализ. Следующий этап посвящён поиску и отбору необходимой информации. Приобретенные на уроках иностранного языка навыки поискового и просмотрового чтения помогают сделать правильный отбор необходимого материала. Отталкиваясь от этого компилятивного материала, студенты пишут эссе по теме, приводя свои собственные суждения. Изложение собственных мыслей в виде эссе помогает студенту более чётко сформулировать идеи и структурировать речь, тем самым подготовить текст презентации и преодолеть скованность и чувство неуверенности во время презентации.

Генеральная репетиция. Особый интерес представляет генеральная репетиция – выступление в академической группе, где доклад заслушивается «согрупниками» выступающего. В рамках этого процесса происходит включение в групповую беседу на предметную тематику; обмен мнениями и суждениями, рассуждение на предложенную тему; выработка умения начинать общение, продолжать и логично завершать его. Выступление на конференции. С точки зрения преподавателя, научно-техническая конференция – это итог его активной деятельности по привлечению талантливого мотивированного студента к творческому труду вне рамок учебной программы. Для студента такое традиционное мероприятие превращается в площадку, где демонстрируются и оцениваются его индивидуальные достижения, учитывается точка зрения, где его ожидает публичная похвала с описанием его личных достоинств, что прибавляет студенту уверенности в себе, повышает его внутреннюю мотивацию и вызывает желание снова достигать аналогичного результата.

«Languages, Business and Science» – это многогранное событие, в котором участвуют не только люди науки, от профессоров до студентов, но и представители бизнеса и международные деятели. По мнению участников, конференцию отличают динамичный формат, хороший профессиональный уровень докладов, актуальная проблематика. Это возможность повысить языковые умения, получить новый научный опыт, а также способ преодолеть себя [Languages 2018: 10].

Оценка результатов работы. По завершении проекта при обсуждении результатов использовался SWOT-анализ – современная модель оценки любого вида деятельности. Эта простая методика заключается в рассматривании сильных сторон (Strengths), которые должны реализоваться в возможности (Opportunities), и слабых (Weaknesses) сторон, представляющих угрозу (Threats). Она очень важна для поддержания должного уровня мотивации и повышения коммуникативной компетентности каждого участника. SWOT-анализ применялся на всех этапах разработки проекта в качестве весьма привлекательного средства мозгового штурма. Создание языковой среды с позиции проектности предполагает выполнение ряда последовательных пошаговых действий со стороны организатора проекта.

В сферу ответственности преподавателя входит задача ознакомления студентов первого курса с видами и формами научно-исследовательской деятельности университета и возможностью студентов принять участие в ней. Как известно, учебный проект может быть краткосрочным, средней продолжительности и долгосрочным [Полат 2015]. Качественный продукт, который может быть представлен как итог исследовательской деятельности на конференции, безусловно, должен быть результатом участия студента в долгосрочном проекте. В данном случае речь идёт об организации самостоятельной работы студентов с первого дня их обучения в университете. Необходимо обеспечить регулярность «погружения» в языковую среду для участников проекта. Соблюдение поэтапности реализации поставленных целей помогает формализовать языковую среду – студенты должны работать по плану, соблюдая график. Строгое соблюдение принципа иноязычного взаимообщения преподавателя и всех участников проекта обеспечивает основу мотивированной коммуникативной деятельности в течение длительного периода.

Заключение

Моделирование естественной речевой ситуации общения для реализации практических целей, заявленных в проекте, способствует формированию прагматической составляющей изучения иностранного языка. Психологические и коммуникативные условия языковой среды, в которой реализуется проект, позволяют осуществить переход от учебнопознавательной деятельности студента к профессиональной деятельности будущего специалиста. Языковая среда способствует превращению знания в навыки. Работа над учебными проектами позволяет построить бесконфликтную педагогику и превратить образовательный процесс в эффективную творческую работу. В проектной деятельности, в активном взаимодействии её участников происходит развитие коммуникативных и организаторских способностей обучающихся. Комфортная рабочая атмосфера языковой среды способствует формированию осознанной мотивации для включения в речевую деятельность.

Список литературы К вопросу о формировании языковой среды в условиях нелингвистического вуза

- Абакумова Н.Н., Фахрутдинова А.В. Иноязычная среда вуза как ресурс развития ведущих университетов России. Философия и история образования // Преподаватель XXI в. 2020. № 3. С. 43- 48.

- Бушуева М.А. О формировании иноязычной коммуникативной компетенции студентов неязыкового вуза. Современные направления развития педагогической мысли и педагогика И.Е. Шварца: Материалы международной научно-практической конференции. (1-2 июня 2009 г., г. Пермь). Пермь: Изд-во «Пермский педагогический университет», 2009. 324 с.

- Гаспаров Б.М. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования. М.: Новое литературное обозрение, 1996. 352 с.

- Гозалова М.Р. Проектная деятельность как один из методов развития коммуникативной компетенции // Сервис в России и за рубежом. 2014. № 2 (49). С. 89-97.

- Долматова Н.С. Проблема формирования иноязычной коммуникативной компетенции студентов неязыкового ВУЗа [Электронный ресурс] // Психология, социология и педагогика. 2014. № 5. URL: https://psychology.snauka.ru/2014/05/3053 (дата обращения: 12.08.2021).

- Друцко Н.А. Особенности реализации проектной технологии в неязыковом вузе в контексте подготовки студентов к научно-практической конференции // Вестник Уральского государственного университета путей сообщения. 2019. № 4 (44). С. 92-100.

- Цапко И.Г. Кейс-технология в образовательном процессе и ее влияние на формирование межкультурной языковой коммуникативной компетенции [Электронный ресурс] // Фестиваль педагогических идей. Открытый урок. URL: http://festival.1september.ru/articles/626702/ (дата обращения: 05.08.2021).

- Полат Е.С. Метод проектов на уроках английского языка [Электронный ресурс]. URL: http://center/fio.ru/do/news.asp (дата обращения: 20.09.2021).

- Поздеева Е.В., Стринюк С.А. Создание англоязычной среды при обучении английскому языку: проблемы и пути их решения [Электронный ресурс]. URL: https://publications.hse.ru/chapters/115234429 (дата обращения: 10.08.2021).

- Проектирование государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования нового поколения. Методические рекомендации для руководителей УМО вузов Российской Федерации. М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, Координационный совет УМО и НМС. 2005. С. 5-16.

- Симеонова Н.М. Особенности развития иноязычной познавательной активности студентов в неязыковом вузе [Электронный ресурс] // Молодой ученый. 2017. № 6 (140). С. 443-448. URL:https://moluch.ru/archive/140/39538/ (дата обращения: 06.08.2021).

- Чистякова В.В. Учебный проект как способ развития учебной компетенции у студентов первого курса. // Международный научно-исследовательский журнал. 2016. № 6 (48). С. 90.

- «Languages, Business and Science» - драгоценный опыт для каждого // Магистраль. 2018. № 5(248). С. 10.