К вопросу о периодизации переводческой мысли

Автор: Фролов Валентин Игоревич

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu

Рубрика: Проблемы перевода

Статья в выпуске: 4, 2020 года.

Бесплатный доступ

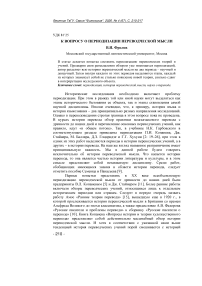

В статье делается попытка составить периодизацию переводческих теорий и учений. Предварив свои размышления обзором уже имеющихся периодизаций, автор разделяет всю историю переводческой мысли на два периода - научный и донаучный. Затем внутри каждого из этих периодов выделяются этапы, каждый из которых знаменует собой не столько появление новой теории, сколько сдвиг в интерпретации исследуемого объекта.

Периодизация, история переводческой мысли, наука о переводе

Короткий адрес: https://sciup.org/146281744

IDR: 146281744 | УДК: 81’25 | DOI: 10.26456/vtfilol/2020.4.210

Текст научной статьи К вопросу о периодизации переводческой мысли

Исторические исследования необходимо включают проблему периодизации. При этом в рамках той или иной науки могут выделяться как этапы исторического бытования ее объекта, так и этапы становления самой научной дисциплины. Вполне очевидно, что, к примеру, история языка и история языкознания – два принципиально разных направления исследований. Однако в переводоведении строгая граница в этом вопросе пока не проведена. В курсах истории перевода обзор практики межъязыкового перевода с древности до наших дней и перечисление основных переводческих учений, как правило, идут «в общем потоке». Так, в учебнике Н.К. Гарбовского в соответствующем разделе приведены периодизации П.И. Копанева, Дж. Стайнера, М. Балляра, Д.З. Гоциридзе и Г.Т. Хухуни [2: 19–26], при этом в одних из этих работ выделяются периоды в истории переводческих учений, а в других – в истории перевода. На наш же взгляд названное разграничение имеет принципиальную важность. Мы в данной работе будем говорить исключительно об истории переводческой мысли. Что касается истории перевода, то она является частью истории литературы и культуры, и в этом смысле представляет собой независимую дисциплину. Среди работ, обобщающих имеющиеся знания в области истории перевода, следует отметить пособие Семенца и Панасьева [9].

Первые попытки представить в ХХ веке всеобъемлющую периодизацию переводческой мысли от древности до наших дней были предприняты В.Л. Копаневым [5] и Дж. Стайнером [11]. Более ранние работы включали обзоры переводческих учений, относящихся лишь к отдельным историческим периодам или странам. Следует в первую очередь назвать работу Амос «Ранние теории перевода» [15], вышедшую еще в 1920 г., в которой прослеживается история переводческой мысли в Британии со времен Альфреда Великого до эпохи классицизма, а также предисловие А.В. Федорова «Русские писатели и проблемы перевода» к сборнику «Русские писатели о переводе» [10]. Книга Копанева «Вопросы истории и теории художественного перевода» представляет собой действительно масштабный обзор истории переводческой мысли. И хотя в соответствии с указанной нами выше тенденцией история переводческих учений порой смешивается с историей собственно переводов, в книге дается практически исчерпывающий перечень теорий от Цицерона и Квинтилиана до И. Кашкина, Е. Эткинда и Иржи Левого. Однако у периодизации Копанева есть один существенный недостаток, а именно – основание выделения этапов. То ли следуя общепринятой в те времена конъюнктурной линии, то ли действительно веря в универсальную объяснительную силу марксистской историографии, он описывает четыре периода – древний, средний, новый и новейший – в полном согласии с характерными понятиями общественно-экономических формаций. По этой причине сама периодизация кажется упрощенно-схематичной. Представляется, что любые попытки жестко привязывать этапы развития какой-либо научной дисциплины к историческим эпохам непродуктивны с самого начала, только если перед автором не стоит цели простого перечисления теорий и подходов в хронологическом порядке без намерения их как-либо концептуально группировать и систематизировать.

Дж. Стайнер, предлагая оригинальную периодизацию переводческих теорий в четвертой главе своей хрестоматийной работы «После вавилонского смешения», этой распространенной близорукости избегает. Как отмечали другие исследователи, «его четырехчастное деление, мягко говоря, крайне своеобразно, но при этом автору удается миновать крупный подводный камень: привязки к периодам истории литературы» [16: 48]. Впрочем, не пытаясь привязать свою периодизацию к исторической хронологии, Стайнер в итоге не формулирует вообще никакого общего основания, и поэтому его разделение на этапы кажется интуитивным и даже произвольным. Итак, «первый период начинается с известного предписания Цицерона не переводить verbum pro verbo <…> а заканчивается загадочными комментариями Гёльдерлина к его собственным переводам из Софокла (1804 г.). По ходу этого долгого периода источником плодотворного анализа и теоретических построений было само отважное предприятие перевода» [11: 308]. Рубежными работами Стайнер считает очерк Тайтлера «Эссе о принципах перевода» 1792 г. и труд Шлейермахера «О разных методах перевода» 1813 г. Второй же период – «пора чистой теории и герменевтических изысканий. Вопрос о природе перевода ставится в более широком контексте теорий об отношении языка и мышления» [цит. раб.: 309]. К главным фигурам Стайнер относит Гумбольдта, Гёте, Вальтера Беньямина, Эзру Паунда и Айвора Ричардса. Третий период начинается с 40-х гг. ХХ в., когда «русские и чешские ученые – наследники “формалистов” – применяют к переводу лингвистические теории и лингвостатистические методы. Делаются попытки <…> увязать модели языкового переноса с принципами формальной логики… в обсуждение проблем межъязыкового перевода включаются представители структурной лингвистики и тории информации» [цит. раб.: 310]. И, наконец, четвертый период начинается в 60-е гг.: «влияние идей Хайдеггера и Ханса-Георга Гадамера привели к развороту в сторону герменевтики, почти метафизических разысканий в области перевода и истолкования. Волна интереса к переводу машинному, захлестнувшая 50-е и начало 60-х гг., отступила» [там же].

Две вышеназванные периодизации – масштабные попытки осмыслить весь ход развития переводческой мысли с древнейших времен, что вполне логично, если автор параллельно рассматривает и историю перевода как вида - 211 - практической деятельности. Однако некоторые современные исследователи ставили перед собой несколько иную задачу, а именно классифицировать теории и подходы с момента появления переводоведения как научной дисциплины. Точкой отсчета в зарубежной теории перевода принято считать статью Р. Якобсона «О лингвистических аспектах перевода» [14], вышедшую в 1959 г. и написанную уже на английском языке. В отечественном же переводоведении отсчет традиционно ведется от выхода в 1953 г. работы А.В. Федорова «Введение в теорию перевода» [12].

В соответствии со схемой, предложенной М. Снелл-Хорнби, каждый новый период в развитии науки о переводе знаменовался своеобразным «поворотом». Так, сначала происходит «прагматический поворот», в рамках которого имеет место «отделение теории перевода одновременно и от лингвистики, и от сравнительного литературоведения» [21: 35]. Он приходится на 70-е гг. и связывается автором не столько с исследованиями в собственно теории перевода, сколько с появлением новых подходов в лингвистике, которые непосредственно влияют на понимание и изучение феномена перевода. Второй поворот – «культурный» – происходит в 80-е гг. и, по мнению Снелл-Хорнби, окончательно утверждает теорию перевода в статусе самостоятельной научной дисциплины. Отличительной чертой данного поворота необходимо считать рассмотрение и исследование перевода как определенного рода общественной практики, при этом, по мысли автора, ключевыми оказываются именно культурные различия. Наконец, в 90-е гг. происходят сразу два поворота – «политический» и «эмпирический». С одной стороны, появляются работы, в которых перевод включается в идеологическую повестку (гендерные и так называемые «пост-колониальные» подходы к переводу), а с другой – растет число экспериментальных исследований процесса перевода, первыми из которых можно считать попытки применения метода «стенограмм мыслительного процесса» (think-aloud protocols). Если принять во внимание тот факт, что Снелл-Хорнби известна как автор «интегрирующей концепции» и поборник рассмотрения теории перевода как области междисциплинарных исследований, то желание сделать акцент на вехах отхода переводоведения от изначального лингвистического подхода вполне понятно. Заметим также, что автор не включает в свою схему работы советских и российских переводоведов, что лишает предложенную Снелл-Хорнби периодизацию теории перевода необходимой стереоскопичности.

Интересную попытку систематизации научных подходов к переводу также находим в работе Э. Пима «Изучая теории перевода» [19]. Ведя отсчет от 60-х гг. XX в., автор выделяет шесть парадигм переводоведения. Термин «парадигма» Пим использует в классическом куновском смысле, а в качестве цели своей работы называет «примирение» представителей этих парадигм. Как отмечает Пим, современные переводоведы не просто исходят из разных аксиом и теоретико-методологических постулатов, но порой и игнорируют теории друг друга [цит. раб: 3]. Итак, Пим выделяет следующие парадигмы:

-

1. Эквивалентности;

-

2. Цели (теория «скопос»);

-

3. Описания (дескриптивизм);

-

4. Неопределенности;

-

5. Локализации;

-

6. «Культурного перевода».

Каждая из парадигм соотносится с определенными авторами, теориями и методологическими программами. Однако вызывает сомнения выделение каждого из предложенных автором направлений в качестве парадигмы. Лишь три первых направления действительно покоятся на «внутренне непротиворечивом наборе принципов и исходных положений» [там же]. То, что автор назвал «парадигмой неопределенности», представляет собой набор философских теорий, тематизирующих перевод в слишком широком для научного метода смысле. Локализация – лишь более широкое понятие, включающее как собственно перевод, так и другие виды деятельности, поэтому о «парадигме локализации» как парадигме переводоведения говорить вряд ли приходится. К тому же, сам Пим отмечает, что «теория локализации во многом полагается на концептуальную базу парадигмы эквивалентности» [указ. раб.: 138]. Наконец, для авторов теорий так называемого «культурного перевода» (речь в первую очередь идет об индийском исследователе постколониализма Хоми Бхабха) перевод выступает лишь метафорой и входит в более общую структуру культурологических, социологических и политологических исследований.

Отдавая должное всем перечисленным работам, мы уверены в том, что для осмысления целей, задач, методологии и проблематики общей теории перевода необходима целостная, последовательная и внутренне непротиворечивая периодизация переводческих учений, которая бы отражала не только их эволюцию, но и определенную, если угодно, историософскую телеологию развития переводческой мысли. Сформулируем ниже три принципа, на которых будет построена предлагаемая в данном исследовании периодизация переводческих учений, и далее представим ее.

-

1. Принцип симультанности. Начало нового периода не означает прекращения предыдущего. Новое направление исследований появляется и начинает развиваться параллельно с уже имеющимися (см. рис. 1).

1)…

2)…

3)…

4)…

---► -------------►

-----------------------► ------------------------------------►

-

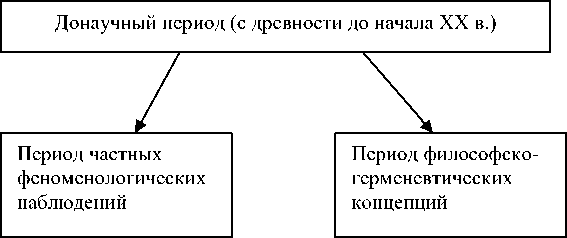

2. Разделение на два уровня. Появление переводоведения как

научной дисциплины, на наш взгляд, является своеобразной точкой невозврата в истории переводческих учений, поэтому на первом уровне будет выделено два периода – донаучный и научный (начиная с 1953 г.).

-

3. Основание разделения на периоды на втором уровне –

Рис. 1

смещение акцента в интерпретации объекта исследования. На этом остановимся подробнее. Объект теории перевода – «перевод» – даже в силу грамматических особенностей самого слова распадается на два значения: под

«переводом» можно подразумевать как особый вид деятельности, процесс, происходящий в голове у переводчика, так и непосредственно текст. Это разделение давно известно и отмечалось почти всеми теоретиками перевода. Впрочем, на наш взгляд, следует добавить третий тип объекта, который можно описать как «событие перевода», или «перевод как событие». Так вот, на протяжении всей истории теоретических размышлений о природе и проблемах перевода последний рассматривался либо как текст, либо как некий процесс, род деятельности, либо включался в более широкий социокультурный контекст. Именно смещение акцента исследователей на одну из этих «ипостасей» и может стать более или менее универсальным основанием для выделения этапов в развитии переводческий мысли (см. рис. 2).

Рис. 2

Первый период мы называем «феноменологическим» вслед за А.Н. Крюковым, который выделил в развитии теории перевода «феноменологический этап», «в ходе которого был обработан колоссальный массив эмпирического материала, представленного оригиналами и переводами текстов самых различных жанров, на многих языках мира» [6: 100]. К нему относится весь обширный корпус комментариев, предисловий и послесловий, которыми авторы всех эпох снабжали собственные и чужие переводы: «…первые попытки теоретических обобщений в области перевода были предприняты самим переводчиками, среди которых было немало выдающихся писателей и потов» [4: 179]. Этот этап заканчивается на рубеже XVIII-XIX столетий и приблизительно совпадает с первым периодом, выделенным Дж. Стайнером. Конечно, в рамках донаучного периода говорить об эксплицитном фокусе того или иного автора на определенных сторонах феномена перевода не приходится, однако в центре внимания наблюдений на данном этапе неизменно выступали частные проблемы, выявляемые при сопоставительном анализе текстов. Среди наиболее выдающихся работ этого периода следует назвать трактат писателя и ученого эпохи Возрождения Леонардо Бруни «О правильном переводе», недавно переведенный на русский язык [13], а также первые попытки обобщения накопленного опыта – очерки Э. Доле, Дж. Драйдена и А.Ф. Тайтлера (обзор этих работа см. в [4, 8]).

На втором этапе в рамках донаучного периода начинают появляться работы, в которых перевод становится предметом герменевтического и философского осмысления. Высказываются мысли о природе перевода, внутренне присущих ему особенностях, а также появляются первые так называемые «теории непереводимости». Подобного рода концепциями венчается эпоха романтизма, богатство которой, как известно, в равной степени составляют и оригинальные произведения, и художественные переводы. Следует выделить речь Гёте «Братской памяти Виланда» (1813 г.), лекцию Ф. Шлейермахера «О различных методах перевода» (1813 г.), предисловие В. Гумбольдта к выполненному им переводу Эсхила «Агамемнон» (1816 г.), предисловие П.А. Вяземского к переводу «Адольфа» Бенжамена Констана (1829 г.). Если говорить об «предмете» этих штудий, то акцент здесь смещается с языковых и стилистических проблем на сущность и – что немаловажно – задачи перевода. К этому же этапу относятся и работы начала ХХ века – очерки В. Беньямина («Задача переводчика»), Х. Ортеги-и-Гассета («Нищета и блеск перевода»), О. Паса («Перевод: словесность и дословность»). Во всех работах данного периода мы видим попытки рассмотрения «события перевода», включения переводческого акта в широкий культурный и социальный контекст (см. рис. 3).

Рис. 3.

Хронологический первым научным подходом в переводоведение является подход лингвистический. Теория перевода в качестве научной дисциплины зародилась в рамках языкознания и сопоставительной стилистики. Труды А.В. Федорова, Ж.-П. Вине и Ж. Дарбельне, Дж. Кэтфорда, Я.И. Рецкера, а затем – Л.С. Бархударова, А.Д. Швейцера, О. Каде, Г. Егера, В.Н. Комиссарова – составляют классический корпус лингвистической теории перевода, которая, впрочем, продолжает развиваться и сегодня. Вкратце постулаты лингвистической теории обобщены в книге В.Н. Комиссарова «Современное переводоведение» [4]. В работах этого этапа исследовательский акцент был принципиально поставлен на текстах, различиях языковых систем и стратегиях их преодоления. При этом в рамках лингвистической теории уделялось должное внимание функциональным, коммуникативным и психологическим аспектам перевода. В целом ряде работ И.А. Зимняя положила начало научному изучению «перевода как процесса», однако ее психолингвистический подход [3] сохранял преемственную связь с лингвистической теорий перевода.

Второй этап, ознаменовавший переход к изучению «перевода как события», мы предлагаем называть периодом социопрагматических подходов. Начинается он с 80-х гг. – времени создания так называемой теории «скопос» [20], авторы которой гордо описали свою программу как «свержение с престола текста-оригинала». В 90-е гг. появляется еще одно направление исследований – «дескриптивизм» [22]. Одна из базовых предпосылок данного подхода – беспристрастное описание всех текстов, которые считаются переводами в рамках рассматриваемой культурной традиции. Данный период отчасти совпадает с «культурным поворотом» в периодизации Снелл-Хорнби, однако на наш взгляд его правильнее назвать именно социопрагматическим (определение «культурный» не имеет в данном случае никакого конкретного терминологического наполнения), поскольку на первый план у исследователей выходят именно прагматические факторы, обусловленные коммуникативной ситуацией. Среди отечественных авторов, принадлежащих к этому направлению, необходимо назвать З.Д. Львовскую, разработавшую оригинальную коммуникативно-функциональную концепцию перевода [7].

Наконец, на рубеже столетия (и тысячелетия) многие теоретики перевода взялись за исследование процесса перевода с использованием различных экспериментальных методик. Методы были заимствованы из психологии, социологии, психолингвистики. В итоге был выпущен целый ряд сборников, обобщающих опыт такого рода исследований [17, 18]. Однако полученные данные хотя и представляют определенный интерес, но кажутся слишком разнородными, требуя таким образом создания единой теории для их непротиворечивой интерпретации.

По этой причине, а также ввиду того, что представители разных теоретических подходов зачастую не пытаются взаимодействовать, но продолжают исследования каждый в своем направлении, последний (то есть длящийся и в настоящее время) этап мы обозначаем как «период методологического кризиса». Сама формулировка позаимствована нами у Л.С. Выготского, который именно так описывал схожу ситуацию, возникшую в психологии в 20-е гг. Перенося мысль Выготского на состояние современной теории перевода, можно сказать, что сейчас отдельные переводоведческие дисциплины «в развитии исследования, накопления фактического материала, систематизации знания и в формулировке основных положений и законов дошли до некоторого поворотного пункта. Дальнейшее продвижение по прямой линии, простое продолжение все той же работы, постепенное накопление материала оказываются уже бесплодными или даже невозможными» [1: 292]. Именно преодоление методологического кризиса открывает путь для построения непротиворечивой общей теории: «Из такого методологического кризиса, из осознанной потребности отдельных дисциплин в руководстве, из необходимости -на известной ступени знания - критически согласовать разнородные данные, привести в систему разрозненные законы, осмыслить и проверить результаты, прочистить методы и основные понятия, заложить фундаментальные принципы, одним словом, свести начала и концы знания, - из всего этого и рождается общая наука» [там же].

Выстроенная нами схема периодизации переводческой мысли в достаточной мере полно отражает весь ход ее исторического развития, полагаясь при этом на единое основание, а именно смещение исследовательского фокуса на одну из трех трактовок объекта переводоведения - перевода. При этом данная схема раскрывает перед нами факт методологического кризиса, в котором сейчас находится теория перевода. Действительно, исследования продолжают вестись по всем существующим направлениям, однако требуется их согласование и «приведение к общему знаменателю».

Список литературы К вопросу о периодизации переводческой мысли

- Выготский Л.С. Собрание сочинений: в 6-ти т. Т. 1. М.: Педагогика, 1982. 488 с.

- Гарбовский Н.К. Теория перевода. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004. 544 с.

- Зимняя И.А. Лингвопсихология речевой деятельности. М.: Московский психолого-социальный институт, Воронеж: НПО "МОДЭК", 2001. 432 с.

- Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. М.: Р.Валент, 2011. 408 с.

- Копанев П.И. Вопросы истории и теории художественного перевода. Мн.: Изд-во БГУ, 1972. 296 с.

- Крюков А.Н. Антиномии в теории перевода и их разрешение // Язык. Поэтика. Перевод: Сборник научных трудов МГЛУ. 1996. Вып. № 426. С. 100-111.

- Львовская З.Д. Современные проблемы перевода. М.: Издательство ЛКИ, 2014. 224 с.

- Нелюбин Л.Л., Хухуни Г.Т. Наука о переводе (история и теория с древнейших времен до наших дней). М.: Флинта, 2006. 416 с.

- Семенец О.Е. История перевода. Киев: Изд-во при Киев. гос. ун-те, 1989. 292 с.

- Русские писатели о переводе: XVIII-XX вв. Ленинград: Советский писатель, 1960. 696 с.

- Стайнер Дж. После вавилонского смешения. М.: МЦНМО, 2020. 644 с.

- Федоров А.В. Введение в теорию перевода. М.: Изд-во лит. на иностр. яз, 1953. 336 с.

- Шабага Ю.А. Трактат Леонардо Бруни "О правильном переводе" // Вестник Московского университета. Серия 22: "Теория перевода". 2010. №1. С. 27-65.

- Якобсон Р.О лингвистических аспектах перевода // Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. М: Международные отношения, 1978. С. 16-24.

- Amos F.R. Early theories of translation. Columbia University Press, 1920. 184 p.

- Bassnett S. Translation studies (3rd ed.). Routledge, 2002. 176 p.

- Innovation and expansion in translation process research. John Benjamins publishing company, 2018. 302 p.

- Methods and strategies of process research. John Benjamins publishing company, 2011. 377 p.

- Pym A. Exploring translation theories (2nd ed). Routledge, 2014. 178 p.

- Reiss K., Vermeer H.J. Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie. Tübingen: Niemeyer, 1984. 256 s.

- Snell-Hornby M. The turns of translation studies: new paradigms or shifting viewpoints? John Benjamins publishing company, 2006. 205 p.

- Toury G. Descriptive translation studies and beyond. John Benjamins publishing company, 1995. 311 p.