К вопросу об организации проектной деятельности в учебном процессе для будущих юристов

Автор: Сычев С.Е.

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 1, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье раскрывается проблема организации проектной деятельности в образовательном пространстве высшей школы как один из показателей качества академической самостоятельности будущих юристов. Для решения поставленных задач были использованы следующие методы исследования: теоретические (анализ литературы по теме исследования и нормативно-законодательной базы в области образовательной деятельности вуза), эмпирические (контент-анализ сайтов образовательных организаций, монографические исследования) и собственный педагогический опыт. Научная новизна заключается в том, что разработанные проектные задания, учитывающие особенности рабочей программы дисциплины, в дальнейшем могут быть использованы при проведении учебных занятий для студентов юридического профиля. Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в теоретическом обосновании применения проектных заданий и подтверждения их эффективности: все представленные задания, отражающие специфику организации проектной деятельности, могут быть применены в педагогическом процессе.

Образовательный стандарт, формы и методы обучения, проектная деятельность, метод проектов, проектирование, командная работа, исследовательские задания, методические условия

Короткий адрес: https://sciup.org/149147400

IDR: 149147400 | УДК: 378.147 | DOI: 10.24158/spp.2025.1.8

Текст научной статьи К вопросу об организации проектной деятельности в учебном процессе для будущих юристов

Санкт-Петербургский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), Санкт-Петербург, Россия, ,

St. Petersburg Institute (branch) of the All-Russian State University of Justice, St. Petersburg, Russia, ,

компетенций. Сформированность таких компетенций способствует развитию навыков обучающихся определять круг задач в рамках поставленной цели и возможностей, находить оптимальные способы их решения на основе правовых норм и ресурсов. В связи с этим проблема совершенствования форм и методов обучения в проектной деятельности, основанной на методе проектов, становится актуальной для поддержки самостоятельности студентов и понимания будущей профессии.

Цель исследования – обосновать теоретико-методологическую роль организации проектной деятельности в учебном процессе для будущих юристов. В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи исследования:

-

– провести анализ теоретических подходов и определить роль проектной деятельности в образовательном процессе будущих юристов;

-

– определить роль организации проектной деятельности, способствующей качеству подготовки обучающихся юридического профиля.

Развитие проектных технологий прошло длительный исторический путь. Так, начиная с 20-х гг. ХХ в. в отечественной педагогике активно используются данные методы обучения, получившие отражение в трудах прогрессивных педагогов, психологов и др. (Райков и др., 1924; Коллингс, 1926; Леонтьев, 1983; Дьюи, 2000; Шацкий, Шацкая, 2011). Тогда выполнение проектов сводилось к ограниченному доступу информационных материалов музеев, архивов, библиотек и лабораторий. Проектная деятельность базировалась на концепциях того времени:

-

– идея нового «эвристического метода»;

-

– идея развивающего обучения;

-

– идея трудовой школы (первый социальный заказ образованию от советской власти).

В XXI в. мы наблюдаем, как проектирование становится все более актуальным. Все больше студентов вовлекается в проектную деятельность, тем самым повышая свою академическую самостоятельность и работу в команде1 (Чекалина, 2020; Глухова, Смоленцев, 2020).

Так, по мнению Ю.А. Коваленко и Л.Л. Никитиной, проектная деятельность всегда имела место в высшей школе в рамках курсового и дипломного проектирования, и ее целью было закрепление на практике полученных теоретических знаний, формирование профессиональных умений. Авторы считают, что такое проектирование выполнялось по шаблону: четко регламентировалось содержание проектов, темы определялись руководителем, результат проектирования был предопределен, тематика проектов преследовала только учебные цели, которые порой были далеки от реальных условий будущей профессиональной деятельности выпускника вуза (Коваленко, Никитина, 2012).

С развитием информационных и коммуникационных технологий, их доступности в условиях учебного процесса технологии проектов претерпевают значительные изменения. На основе моделирования и организации образовательных ситуаций обучающиеся ставят и решают проблемы исследования, результатом которого выступает создание продукта.

Нам близка позиция Е.С. Полат и М.Ю. Бухаркиной, которые отмечают, что проектная деятельность способствует успешной адаптации молодежи к современным социально-экономическим условиям, формированию потребности в знаниях, высокой профессиональной мотивации и стремлению к самообразованию2.

Сегодня применение проектных технологий меняет формы организации учебной деятельности в высшей школе, широкое использование которых проявляется в умении решать проблемы с неопределенным конечным результатом при эффективном планировании этапов достижения цели.

Специфика юридического образования предполагает необходимость обработки большого объема информации и аналитико-статистической деятельности при анализе документации нормативно-правового характера. Кроме того, важно развивать навыки сбора, обработки информационно-документационных материалов и предоставления отчетов (докладов) в разные сроки реализации делопроизводства и не всегда с предопределенным результатом дела.

В связи с этим выступает острая потребность организации проектной деятельности как элемента формирования специфического юридического правосознания будущих юристов. Его особенность определяется выбором будущей профессии. Так, после окончания первого курса обучающиеся выбирают направление (специализацию) профессии в качестве определения области будущей деятельности. На факультете высшего образования Санкт-Петербургского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования «Правовое обеспечение национальной безопасности» реализуются специализации: гражданско-правовая, государственно-правовая и уголовно-правовая. В рамках выборности своей специализации обучающиеся изучают такие дисциплины, которые позволяют им определиться со своей будущей профессией, сформировать и развить те умения, которые помогут в профессиональном становлении как квалифицированного специалиста той или иной области юриспруденции. Например, у обучающихся гражданско-правовой специализации формируются знания и умения в сфере ци-вилистического права. Выпускники данной специализации способны применять профессиональные навыки в различных сферах правовой деятельности, разрабатывать и реализовывать правовые нормы обеспечения законности и правопорядка, проводить прикладные научные исследования; осуществлять правовое урегулирование конфликтов на базе юридических консультаций, юридических служб, консультационных бюро, правовых центров. В то же время специалисты в области государственно-правовой специализации решают профессиональные задачи, возникающие в процессе взаимодействия с органами публичной власти, обеспечения защиты публичных интересов, реализации государственного (муниципального) управления и контроля. А выпускники уголовно-правового профиля компетентны в осуществлении правового урегулирования конфликтов и проведения криминалистических экспертиз.

Далее рассмотрим, как в современном образовании высшей школы осуществляется проектная деятельность и как она способствует подготовке будущих юристов, помогая им адаптироваться к своей будущей профессии.

Взаимосвязь между применением проектных заданий и профессиональной подготовкой возможна только при соблюдении методических условий, отражающих организационные аспекты включения данного вида деятельности в учебный процесс подготовки студентов юридического профиля.

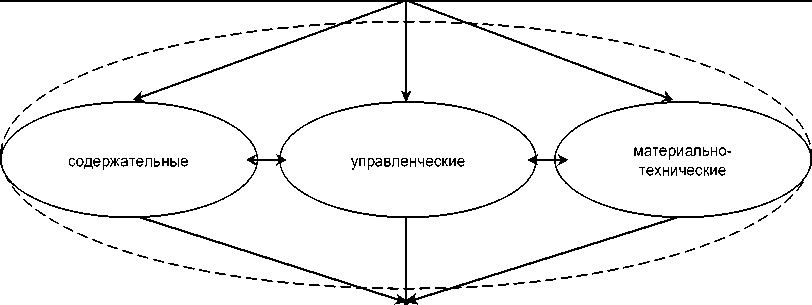

В результате проведенного анализа мы выяснили, что проектная деятельность может быть эффективно организована в учебном процессе для студентов юридического профиля при соблюдении следующих методических условий, которые представлены на рисунке 1.

Методические условия

результат

-

• повышение интереса к проектной деятельности;

-

• формирование исследовательских навыков;

-

• способность определить круг задач в рамках поставленной цели и найти оптимальные способы их

-

• решения на основе правовых норм и ресурсов

Рисунок 1 – Методические условия организации проектной деятельности

-

Figure 1 – Methodological Conditions for the Organization of Project Activities

Согласно рисунку 1, содержательные условия обеспечивают постановку проблемы и планирование, а также способствуют повышению эффективности результата. Данные условия включают коррекцию содержания проектирования, учет практического опыта обучающихся при планировании заданий, применение их различных форм. Нами разработаны следующие виды заданий с соблюдением содержательных методических условий:

-

1) по характеру используемых методов и источников информации:

-

– задания с использованием информационных источников (учебники, литература, сеть Интернет и др.);

-

– задания с использованием демонстрационных материалов (анализ брошюр и др.);

-

– визуализация – задания с просмотром презентаций, рекламных роликов, фильмов и т. д.);

-

2) по характеру деятельности:

– задания, выполняемые с наставником/тьютором;

– задания для самостоятельного выполнения; поисковые задания – с использованием регламентов последовательности действий;

– исследовательские задания, требующие поиска путей решения;

-

3) по способу организации (индивидуальные, групповые и командные);

-

4) по дидактической цели:

– предварительные задания, которые предшествуют изучению новой темы;

– сопутствующие задания, выполняемые непосредственно во время занятия;

– обобщающие задания, предназначенные для завершения изучения раздела.

Управленческие условия представляют собой отбор и обработку информации. Реализация управленческих методических условий отражает цели образования в области юриспруденции, содержание учебной дисциплины, отбор и применение проектных технологий, методов, приемов обучения.

Реализация данного условия возможна при соблюдении следующего регламента: подбор заданий (решение которых возможно с применением проектных технологий) преподавателем ↔ планирование проектной деятельности (сбор и обработка материалов для выполнения заданий) ↔ соблюдение дедлайнов (организация и проведение проекта) ↔ презентация проекта (представление результатов работы) ↔ рефлексия по поводу выполнения заданий.

Материально-технические условия – это совокупность средств, необходимых для организации проектной деятельности (алгоритмы действий, технические задания, практические работы, научные лаборатории и т. д.).

Таким образом, выделенные нами методические условия позволили классифицировать следующие технологии проектной деятельности: исследовательские и практико-преобразовательные.

Согласно проведенному нами анализу исследуемой проблемы, отмечаем, что реализация проектной деятельности в высшей школе динамична, она модернизируется в процессе образовательной деятельности обучающихся, развивая исследовательские и практико-ориентированные навыки будущих юристов. Большинство преподавателей, привлекая студентов к проектной деятельности, ограничиваются выполнением исследований в области будущей профессии, результатом которых выступает написание рефератов, проектных работ, участие в олимпиадах и конкурсах. Однако стоит отметить, что применение проектных технологий возможно и на дисциплинах, формирующих универсальные компетенции выпускника, т.е. в рамках обязательных дисциплин.

С целью изучения и оценки состояния возможности применения проектной деятельности при формировании универсальных компетенций на примере дисциплины «Социальная педагогика» было проведено анкетирование. Респондентами выступали студенты 4-го курса (42 человека) Санкт-Петербургского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), обучающиеся по специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности». Результатом исследования явились следующие статистические данные.

При изучении мнений студентов о повышении интереса к изучаемой дисциплине задавался вопрос: «Что Вам интереснее всего на занятиях по социальной педагогике?» (табл. 1).

Таблица 1 – Анализ результатов ответов на вопрос

«Что Вам интереснее всего на занятиях по социальной педагогике?»

Table 1 – Analysis of the Results of Answers to the Question

“What are You Most Interested in during Social Pedagogy Classes?”

|

Варианты ответов |

Количество ответов, в % |

|

Участвовать в олимпиадах |

8 |

|

Проводить опросы |

23 |

|

Составлять схемы/отчеты |

22 |

|

Самостоятельно находить и анализировать информацию |

19 |

|

Самостоятельно делать выводы |

28 |

Согласно данным таблицы 1, подтверждаются выводы о том, что студентов интересуют формы получения результатов работы в виде отчетов или составления схем (45 %). Также некоторые отметили важность самостоятельности в поиске и анализе информации (19 %), а участие в олимпиадах (8 %) для студентов является менее интересной формой проектной деятельности.

Полученные результаты позволяют говорить о возможности применения проектной деятельности в ходе изучения данной дисциплины.

Далее мы хотели проверить, как формируется студенческая успешность на занятиях. Ответы на вопрос «Когда Вы активнее работаете на занятиях по социальной педагогике?» подтверждают полученные выводы: для обучающихся занятия проходят интереснее, если они сопровождаются яркими и наглядными фактами, с применением элементов геймификации обучения, также они готовы и хотят активно работать на занятиях в команде (61 %). Однако некоторые студенты отмечали важность применения интересных современных заданий, с непривычной формой подачи материала – элементами эрудиции. Такие результаты позволяют говорить о возможности успешного использования как практического, так и исследовательского видов проектной деятельности, что, в свою очередь, способствует повышению интереса к обучению.

В целом можно говорить, что у большинства опрошенных не возникает трудностей при изучении дисциплины, однако, как отмечают респонденты (16 %), они испытывают трудности при выполнении заданий практико-исследовательской направленности.

В высшей школе юридического профиля обучение по большей части имеет теоретическую направленность, а проверка качества освоения изученного материала сводится к тестированию или проверочным работам.

В связи с этим актуальным является вопрос о том, что студенты относят к продуктам проектной деятельности. Результаты опроса оказались вполне предсказуемыми:

-

– выполнение заданий с элементами исследования – 46 %;

-

– работа с дополнительными источниками информации – 24 %;

-

– создание и решение кейсов – 18 %;

-

– участие в конкурсах и проектах – 8 %;

-

– подготовка отчетов о проделанной работе – 4 %.

Следовательно, 46 % респондентов указывают на возможность повышения результативности проектной деятельности в рамках курса «Социальная педагогика».

Кроме того, в процессе изучения материалов по социальной педагогике 44,3 % респондентов проявляют самостоятельность в поиске информации для подготовки к занятиям. К сожалению, остальные обучающиеся (55,7 %) не проявляют интереса к самостоятельному изучению материала.

Таким образом, анкетирование показало стремление студентов к активной проектной деятельности, а степень структурированности заданий с соблюдением методических условий ее реализации – к саморазвитию в ходе изучения курса «Социальная педагогика».

В связи с обсуждаемой проблемой, интересным кажется специальная организация проектной деятельности в курсе «Социальная педагогика» с включением заданий на формирование и развитие студенческой успешности будущего юриста, способного видеть проблемы, принимать решения и демонстрировать исследовательские умения при решении профессиональных задач.

В ходе исследования нами была разработана система заданий с элементами проектной деятельности, включенными в традиционные студенческие занятия по курсу «Социальная педагогика» для будущих юристов. Приведем пример одного из видов практико-преобразовательного проекта «Правовая компетентность обучающихся/заказчика образовательных отношений, или Государственная образовательная политика России и социально-педагогическая деятельность», выполненного студентами 4-го курса по специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности» Санкт-Петербургского института (филиала) ВГУЮ Минюста (РПА Минюста России).

Данная работа выполнена в виде навигатора по правам получения качественной услуги и нацелена на повышение юридической грамотности и формирования специфического юридического правосознания в области образовательных отношений. Навигатор включает четыре раздела. Первый раздел «Документация нормативно-правового характера» содержит актуальную нормативно-правовую базу РФ в области образования. Во втором разделе «Государственная образовательная политика России» представлена информация о структуре управления Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Составлен перечень организаций регионов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования. Третий раздел «Предписания: за или против» посвящен анализу выданных предписаний образовательным организациям, причинам и устранению замечаний надзорных органов в области образования. В четвертом разделе «Судебная практика, или как избежать конфликтных ситуаций» представлены обзоры судебных практик по делам, связанным с предоставлением качества образовательных услуг. Завершается навигатор «Мини-словарем юриста», в котором собрана терминология наиболее распространенных слов и их разъяснения.

Описанные выше примеры демонстрируют, как успешно организовать проектную деятельность на основе изучаемого материала в рамках учебной дисциплины «Социальная педагогика» для обучающихся по специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности».

Вышеизложенное позволяет определить, что реализация проектной деятельности в высшей школе требует от студентов и преподавателей больших усилий и высокого уровня психического функционирования.

Для полной реализации качественной и эффективной организации проектной деятельности в учебном процессе для будущих юристов нами предложены рекомендации по ее применению в высшей школе:

-

1) преподавателям необходимо придать позитивную эмоциональную окраску участия в проектной деятельности при высокой степени самостоятельности обучающихся;

-

2) рекомендуется своевременно актуализировать теоретический и практический материал, учитывая возможности разработки и внедрения заданий по реализации проектной деятельности, а также научной и практической новизны исследований по данному вопросу;

-

3) при разработке заданий важно учитывать специфику дисциплины и связывать ее с решением профессиональных задач в области юриспруденции;

-

4) через систему заданий следует обеспечивать академическую успешность студентов в проектной деятельности. Важно ориентировать обучающихся на проектную деятельность с целью овладения ими универсальных компетенций и готовности к профессиональной деятельности;

-

5) необходимо обеспечить наставничество со стороны научно-преподавательских работников. Преподаватель должен стать источником не только информации, но и реальной помощи, поддержки, способствуя взаимоконтролю и оказанию взаимопомощи;

-

6) следует сочетать индивидуальную, парную и командную работу студентов;

-

7) необходимо варьировать объединение студентов в группы для выполнения проектов, учитывать их академическую успешность и статус в группе;

-

8) важно стимулировать фактическое участие студентов в публичных выступлениях по защите своих проектных работ (добровольность, саморазвитие, образовательная инициативность);

-

9) необходимо обеспечить эффект признания, чтобы студенты чувствовали сопричастность и удовлетворение результатами своих выполненных заданий;

-

10) вера в успех выполняемой работы и осознание студентом своей полезности обществу должны стать неотъемлемой частью постпроектной рефлексии.

Предложенные автором рекомендации по организации проектной деятельности в высшей школе определяют системный подход к психолого-методической подготовке научно-педагогических работников и содержательной части преподаваемого материала.

Таким образом, многолетний опыт реализации образовательных проектов стал базой для разработки новых подходов к организации учебной деятельности. Изучая проблему организации проектной работы, автор предлагает ряд методических условий для ее успешного осуществления. Проведенный опрос обучающихся юридического профиля позволил понять современное значение проектной деятельности в изучении курса «Социальная педагогика». Это позволило разработать задания исследовательского характера, которые могут быть использованы для проведения дисциплин как общепрофессиональной, так и юридической направленности.

Применение этих заданий в рамках реализации проектных технологий в образовательном процессе для будущих юристов позволяет наблюдать за динамикой развития их академической успешности и формирования осознанного отношения к будущей профессии.

Список литературы К вопросу об организации проектной деятельности в учебном процессе для будущих юристов

- Глухова О.Ю., Смоленцев Н.К. Реализация проектного обучения в университете // Актуальные вопросы науки и техники: проблемы, прогнозы и перспективы: сборник тезисов II национальной конференции / под общ. ред. И.С. Морозовой, И.А. Короткого. Кемерово, 2020. С. 9. EDN: MOHIIU

- Дьюи Дж. Демократия и образование / пер. с англ. М., 2000. 382 с.

- Коваленко Ю.А., Никитина Л.Л. Проектная деятельность студентов в образовательном процессе вуза // Вестник Казанского технологического университета. 2012. № 3. С. 229-231. EDN: PJEYJN

- Коллингс Е. Опыт работы в американской школе по методу проектов / пер. с англ. С. Тюрберт. М., 1926. 286 с.

- Леонтьев А.Н. Избранные педагогические произведения: в 2 т. М., Т. 2. 1983. 320 с.

- Райков Б.Е., Ульянинский В.Ю., Ягодовский К.П. Исследовательский метод в педагогической работе. Л., 1924. 66 с.

- Чекалина М.С. Развитие компетенции "прогнозирование как условие готовности к профессиональному самоопределению // Вестник Костромского государственного университета. Серия Педагогика. Психология. Социокинетика. 2020, Т. 26, № 4. С. 139-146. DOI: 10.34216/2073-1426-2020-26-4-139-146 EDN: UXKKMI

- Шацкий С.Т., Шацкая Н.В. Сохраним то, что есть в детях. М., 2011. 352 c.