Коэволюция инновации и образовательного пространства

Автор: Котлярова Ирина Олеговна

Рубрика: Методологические основания педагогики

Статья в выпуске: 1 т.15, 2023 года.

Бесплатный доступ

Образовательное пространство как совокупность образовательных систем развивается как вследствие самоорганизации, так и под воздействием внешних факторов управления. Феномены образовательной системы, образовательного пространства и их развития достаточно изучены в науке. Движущей силой развития образовательных систем являются образовательные новации. Системно-синергетические взаимосвязи между инновационными системами и условиями образовательного пространства позволяют предположить, что развитие их происходит согласованно. В педагогике вопросы связей между развитием инноваций и образовательных пространств, в которых они происходят, исследованы недостаточно. Ученые изучают конкретные инновации в определенных образовательных пространствах. Согласованное развитие инноваций и образовательного пространства является малоизученной областью педагогики. Цель статьи - исследование общих вопросов коэволюции инновации и образовательного пространства. Методологические основания исследования включают: диалектические всеобщие законы развития, конкретизация которых позволяет раскрыть процессуальные развития инновации и образовательного пространства; стадии развития систем, адаптированные к этапам инновации; явления бифуркации, самоорганизации, антропосинергизма, объясняющие закономерности развития; концепции устойчивого развития применительно к образованию. Автором установлено соответствие между этапами инновации (созидание, освоение, апробация, внедрение) и состояниями образовательного пространства (актуализировавшимся, переходным, установившимся); охарактеризованы процессуальные реализации коэволюции на каждом этапе; охарактеризована взаимная адаптация инновационной системы и координат образовательного пространства (нормативно-регламентирующей, перспективно-ориентирующей, деятельностно-стимулирующей, коммуникативно-информационной).

Инновация, образовательное пространство, этапы, состояния, коэволюция

Короткий адрес: https://sciup.org/147240340

IDR: 147240340 | УДК: 37.01 | DOI: 10.14529/ped230101

Текст научной статьи Коэволюция инновации и образовательного пространства

Постановка задачи

Инновации являются атрибутом и движущей силой развития образования. Их появление в образовательных системах имеет необходимый характер, качественно изменяет системы и окружающее их пространство. В настоящее время достаточно глубоко в науке исследовано явление инновации, законы ее развития в образовании [9–12, 21]. Разработаны теории образовательной среды, образовательного пространства, определены понятия «условия» и «педагогические условия» [7]. Однако недостаточно исследуется взаимосвязь этих явлений и соответствующих понятий в педагогике. Тем не менее всякая инновация в образовательной системе, вызывая в ней качественные изменения, требует создания адекватных для инновационный системы условий, в том числе и педагогических, для реализации образовательного процесса, т. е. влечет за собой изменения в образовательном пространстве. В свою очередь, развитие образовательной среды также является предпосылкой внесения качественных изменений (новаций) в образовательные системы. Это свидетельствует о существовании корреляции между процессами развития инноваций и образовательных пространств, в которых эти инновации осуществляются. В настоящее время недостаточно исследований, посвященных изучению названных процессов во взаимосвязи, особенно на высоком уровне обобщения. Имеющиеся исследования обычно связаны с выявлением педагогических условий, необходимых и достаточных для функционирования определенных инновационных систем. Целью статьи является исследование согласованного развития (коэволюции) абстрактной инновации и образовательного пространства. Решаются задачи: характеристики взаимосвязей развития инновации и образовательного пространства на этапах созидания, освоения, апробации и внедрения новации; соотнесения этапов инновации с состояниями образовательного пространства; выявления процессуальных характеристик взаимной адаптации инновационных образовательных систем и образовательного пространства.

Предпосылки исследования

В контексте цели и предмета исследования в качестве предпосылок рассмотрены теории образовательной среды [4, 22], образовательного пространства [13, 16, 17, 19], педагогических условий [7] и инноваций в образовании [10, 11, 20, 21].

В.А. Ясвин под образовательной средой или средой образования понимает «систему влияний и условий формирования личности по заданному образцу, а также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении» [22, с. 14]. Условия подвержены внешнему влиянию, среды обогащаются новыми составляющими, в настоящее время существенные перемены связаны с появлением электронных, виртуальных сред [4]. Внутреннее наполнение сред позволяет по-разному их структурировать. Согласно Г.Н. Серикову, в результате структурирования образовательной среды по координатам формируется образовательное пространство, которое «представляет собой специальным образом организованную сово- купность образовательных систем» [16, с. 33, 34]. Автор выделяет следующие координаты, по которым происходит структурирование образовательного пространства: нормативно-регламентирующая, перспективно-ориенти-рующая, деятельностно-стимулирующая, коммуникативно-информационная. Норма-тивно-регламентирующая координата - это правовые и нравственные предпосылки, предопределяющие функционирование образовательного пространства. Перспективно-ориентирующая координата задает созидательную направленность и социальную ценность функционирования систем. Деятельно-стно-стимулирующая координата обеспечивает условия «жизнедеятельности» субъектов образования. Коммуникативно-информационная координата служит средством отражения взаимодействия образовательной системы с другими системами, а также всего многообразия коммуникаций внутри системы. Совокупность значений координат определяется как состояние образовательного пространства. В зависимости от стадии его развития можно различать установившееся (относительно устойчивое), актуализировавшееся (обострение диалектических противоречий между его формами и реализовавшимися потенциалами его развития) и переходное (неустойчивое, но стремящееся к стабильности) состояния. Развитие образовательного пространства осуществляется в соответствии с принципом регулируемого эволюционирования, отражающего рациональность соотношения самоорганизации и внешнего управления образовательными системами [16, с. 47] и соответствующего системно-синергетическому подходу к изучению данного явления.

Развитие образовательных систем и образовательного пространства происходит вследствие появления в них значимых новаций. Новация или новшество - это «новое средство (новый метод, методика, технология, программа и т. п.), а инновация - это процесс, который развивается по определенным этапам («жизненный цикл инновации»)» [20, с. 7]. Данный подход согласуется с пониманием родового понятия инновации, который Н.И. Лапин трактует как «комплексный процесс создания, распространения и использования нового практического средства (новшества) для новой (или для лучшего удовлетворения уже известной) общественной потребности; одновременно это есть процесс сопряженных с данным новшеством изменений в той социальной и вещественной сфере, в которой совершается его жизненный цикл» [12, с. 43]. Новации в образовании позволяют образовательным системам приобретать качественно новые черты и становиться относительно устойчивыми, способными беспрепятственно функционировать. Это свидетельствует о том, что развитие образовательного пространства и развитие инноваций связаны между собой. Законы развития инноваций включают: закон необратимой дестабилизации педагогической инновационной среды; законы реализации инновационного процесса; закон преобразования инноваций в стереотипы и традиции; закон повторяемости [21]. В своем развитии инновации охватывают этапы созидания, освоения, апробации и внедрения образовательных новшеств (новаций). Созидание заключается в разработке оригинальных образовательных продуктов (новаций), освоение -в их взаимной адаптации к условиям образовательного пространства, апробация - в верификации продукта и его гармоничности с пространством, внедрение - в приобретении системой зрелости и переходом инновации в новое качество - традиции [10, 11].

Инновации в образовании также имеют системное представление, а будучи помещенными в некое образовательное пространство, изменяют его и морфологически, структурно, функционально и генетически, т. е. придают ему новые системные характеристики. Инновации возникают в актуализировавшемся состоянии образовательного пространства и развиваются в переходном состоянии. Это обусловлено следующими закономерностями развития инноваций:

-

• инновация - атрибут образования, обусловливающий его прогрессивное развитие;

-

• инновации возникают как следствие противоречий в сфере образования или связанных с ними сферах и направлены на разрешение этих противоречий и снятие проблем;

-

• инновации приводят к существенным и прогрессивным изменениям в образовательных системах;

-

• в результате инноваций происходят изменения в протекании образовательных процессов и процессов управления образованием; в квалификационных качествах (образованности, профессионально-педагогической квалификации) субъектов образования;

-

• инновации сопряжены с положительными изменениями в интеллектуальной, эмоциональной, духовной, физической сферах людей;

-

• инновации в образовании обусловливают развитие образовательного пространства [11].

Соотнеся новации с ранее существовавшим образовательным пространством, следует обращать внимание на каждый из этапов развития инноваций. На всех этапах инновация приобретает значимые видовые отличия, что позволяет трактовать этапы также и как виды инновации. Непротиворечивость и согласованность развития инноваций и образовательных пространств приводит к выводу о возможной их коэволюции. Коэволюция сложных систем является предметом синергетики [8] и понимается Н.Н. Моисеевым как стратегия развития двух систем без взаимного угнетения [14]. Согласованное эволюционное развитие инновации в образовании и образовательного пространства, в котором она возникает или в которое внедряется, назовем коэволюцией.

Методология исследования

Методологические основания исследования отобраны по критериям согласованности с предметом исследования, мировоззрением автора и современного состояния методологии педагогических исследований [6]. В основу исследования положены следующие научные взгляды на развитие: всеобщие законы развития (на философском уровне); синергетические основания развития самоорганизующихся систем; теория о стадиях развития систем; концепция устойчивого развития.

Всеобщие законы развития в нашем исследовании нашли проявление :

-

– в представлении развития образовательных систем и образовательного пространства как смены состояний инновации и традиции (закон отрицания отрицания);

-

– неотвратимости разрушения (преобразования) образовательной системы вследствие развития присущих ей свойств и качественного видоизменения свойств образовательного пространства, в котором она существует (закон единства и борьбы противоположностей);

-

– зарождении инновации в системе или образовательном пространстве, находящихся в состоянии неустойчивости и неопределенности в силу обострения противоречий (закон единства и борьбы противоположностей);

-

– стабилизации новации в результате накопления образовательной системой (совокупностью систем) инновационных признаков (закон перехода количественных изменений в качественные);

-

– разрешении противоречивости системы (пространства) с помощью внедрения адекватной новации; приобретении ими устойчивости (закон единства и борьбы противоположностей).

Синергетическими основаниями исследования [5, 8, 18, 19] являются:

-

– теория бифуркации, в соответствии с которой инновации возникают вследствие потери образовательной системой и образовательным пространством устойчивости, определенности, целеустремленности, вследствие чего они приобретают готовность развиваться в соответствии с аттракторами;

-

– теория самоорганизации, придающая развитию образовательных систем необходимый характер, обусловливающая возможность выявления направленности и содержательных качественных изменений в системах вследствие инноваций;

-

– принцип антропосинергизма (Г.Н. Сериков) и антропный принцип (Е.Н. Княжева, С.П. Курдюмов), объясняющие способ разрешения противоречий в образовательных системах и образовательных пространствах и содержательную характеристику образа самостью участников образования и инновации (исследования).

Известные в науке стадии развития системы [1, 2] (зарождение, становление, зрелость, преобразование) реализуются согласно всеобщим законам диалектики и проинтерпретированы применительно к инновации, что позволило соотнести с ними виды инновации.

Концепция устойчивого развития [3, 14, 15, 23–26] нашла преломление к сфере образования, что означает, что обеспечение устойчивого развития образования является одной из задач устойчивого развития мира в триаде «экономическая, социальная, экологическая сферы». Второй стороной интерпретации идей устойчивого развития является постановка целей образования обучающихся, обладающих глобальным мышлением, способным участвовать в практической реализации идей обеспечения устойчивого развития мира. Данные цели гармонируют с идеями Н.Н. Моисеева о «формировании, сохранении и развитии коллективных знаний, нравственности и памяти народа, передачи всего накопленного следующим поколениям и всем тем людям, которые ее создают и которые способны внести в мир элементы душевной тревоги за их будущность и будущность своего народа, а в нынешних условиях и будущность планетарной цивилизации» [14, с. 58].

Соотнесение развития инновации и образовательного пространства

В предыдущих работах [9–11] нами исследованы этапы развития инновации и выявлены ее соответствующие виды. Однако предшествующие исследования ограничивались изучением развития системы инновации в образовательной организации и не затрагивали особенностей коэволюции инновации и образовательного пространства. В то же время известно, что всякая образовательная система, в том числе инновационная, нуждается в особых условиях функционирования, которые и создаются в образовательном пространстве. Это представляет один из наиболее значимых аспектов коэволюции инновации и образовательного пространства. Однако их коэволюция происходит на всех этапах развития инновации: созидании, освоении, апробации, внедрении.

Согласно закономерностям развития инновации, она возникает с том случае, когда в образовательной системе или образовательном пространстве назревают противоречия, снижающие качество образования. С позиций системных представлений такая образовательная система находится в стадии завершения зрелости и перехода к распаду или преобразованию. Для образовательного пространства, в котором содержится система (системы) с обострившимися противоречиями, данное состояние характеризуется как актуалиро-вавшееся. Согласно системно-синергетической методологии этот период характеризуется: наличием бифуркации, потерей системой устойчивости и определенности, неспособностью выполнять социально значимые функции. Существующие проблемы не только не будут сняты, но могут усугубиться. В таком состоянии системе требуются качественные изменения, которые происходят в результате появления в ней некой новации, снимающей остроту противоречий (внутри образовательного пространства, между пространством и внешней средой, иными системами) и способствующей разрешению возникших вследствие них проблем. Внутренние потребности систе- мы и внешние требования к ней являются предпосылками созидания новации. Система чувствительна к изменениям, которые следует осуществлять обоснованно. В противном случае это чревато возникновением псевдоинноваций, т. е. элементов нового, которые не имеют социальной значимости и не выводят систему из противоречивого состояния. Целенаправленное созидание социально значимой новации требует исследования начального состояния системы и образовательного пространства, выявления противоречий, проблем, их возможных причин, выдвижения гипотез о способах целесообразных качественных изменений образовательной системы, оценивания ресурсов для предстоящей инновации. Инновационная деятельность сочетается с исследовательской, которая заключается в сочетании эмпирических и теоретических обоснований актуальности инновации в целом и целесообразности определенной инновации – в частности. Также для данного этапа инновации характерны моделирование и проектирование, которые лежат в основе созидания новации. Противоречие разрешается путем появления новации, которая потенциально способна снять остроту противоречий и разрешить сопутствующие проблемы. Вариантов созидания новации много, что является следствием проявления антросинергима в образовательном проектировании. Однако на этой стадии результаты исследования не верифицированы, а связи между новацией и образовательным пространством теоретически обозначены, но не уточнены на практике. Возможные рассогласования обусловлены традиционными расхождениями между проектом и реальностью, а также спецификой условий конкретного образовательного пространства, в которое новация будет внедрена. Учет явления антропосинергизма возможно также только после апробации на практике, так как в инновации на последующих этапах будут участвовать люди, обладающие особенностями индивидуальности, которые окажут влияние и на все создаваемые ими продукты, на их использование в образовательном процессе.

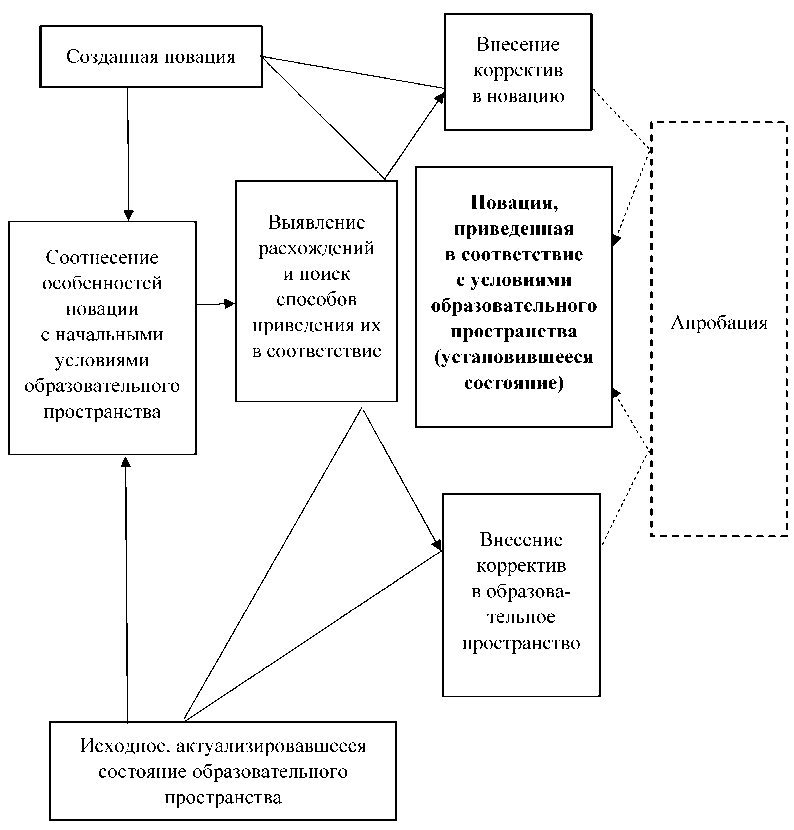

Следующая стадия инновации – освоение – коррелирует с переходным состоянием образовательного пространства. Это состояние отражает свершающиеся перемены в сфере образования, они неустойчивы, однако имеют выраженную тенденцию к стабильности» [16, с. 38]. Стабилизация обеспечивается взаимными адаптационными изменениями инновации и образовательного пространства (рис. 1). «Процесс освоения распадается на две взаимно связанные части: оценка „реальных66 условий по критерию соответствия „идеальным^ условиям и их необходимая корректировка и адаптация новации к „реальным66 условиям» [11, с. 89]. Основные процессуальные реализации данного этапа - методы и приемы взаимной адаптации инновационной системы и образовательного пространства. Этап совпадает по времени с этапом апробации, на котором происходит верификация как самой новации, так и тех адаптационных мер, которые ранее были обоснованы теоретически и поиск которых продолжился на данном этапе в практике образования.

Апробация является отдельным этапом и видом инновации, однако по времени она частично совпадает с освоением новации, по- скольку именно при освоении происходит верификация (например, методом педагогического эксперимента) теоретических предположений о целесообразности инновации в определенных условиях. Апробация помимо инновационной деятельности включает исследовательскую (поисковый эксперимент, метод экспертной оценки, педагогический эксперимент). Образовательное пространство, в котором происходят освоение и апробация новации, находится в переходном состоянии.

Внедрение сходно освоению, является его логическим продолжением, но не тождественно ему. Для освоения характерна взаимная адаптация новации и условий образовательно- го пространства; продолжение корректив их моделей; сочетание с апробацией (исследовательская деятельность). Во внедрении новации отсутствует исследовательская деятельность, поскольку значимость инновации уже

Рис. 1. Приведение в соответствие новации и условий образовательного пространства

Таблица 1

Этапы коэволюции инновации и образовательного пространства

|

Этапы развития инновации |

Созидание |

Освоение | Апробация |

Внедрение |

|

Состояния образовательного пространства |

Актуализировавшееся |

Переходное |

Установившееся |

Таблица 2

Особенности коэволюции инновации с образовательным пространством на каждом этапе

Таким образом, коэволюция инновации и образовательного пространства происходит на всех ее этапах: созидания, освоения, апробации, внедрения и выражается в корреляции между этапами развития инновации и состояниями образовательного пространства (табл. 1).

Табл. 2 отражает типичные признаки развития инновации на каждом этапе и их связь с коэволюцией с образовательным пространством.

Образовательная система и педагогические условия обеспечения эффективного образовательного процесса

Распространенным проявлением коэволюции инновации и образовательного пространства является создание условий для образовательного процесса, реализуемого в соответствии с некой инновационной системой или моделью. Учитывая, что изменения вносятся в образовательное пространство в связи и адекватно внедрению данной инновации, можно сказать, что внедряемая инновация определяет развитие образовательного пространства. Однако данное влияние не односторонне. Как показано ранее, инновации не возникают абстрактно, они ориентированы на некую образовательную систему или на совокупность систем в образовании и разрабатываются с учетом их состояния. Охарактеризуем процессуальные характеристики взаимной адаптации инновационных образовательных систем и образовательного пространства. Созидание новации начинается с изучения состояния образовательной системы и образовательного пространства, выявления обострившихся противоречий и теоретического

Образовательное пространство

Нормативно-регламентирующая Перспективно-ориентирующая координата: разработка норматив- координата: разработка программ, но-правовой базы, норм и установок, уставов, других перспективных дов которых может реализовываться кументов, в которых отражены цели инновационная модель в силу при- инновационной модели и ожидаемые сущих ей свойств результаты ее применения как пер-

Инновационная спективные (стратегические) цели модель (система), ее системные признаки, отличающие ее от других систем

Деятельностно-стимулирующая координата: разработка административных, социально-педагогических, организационно-педагогиче ских, педагогических условий, которые обеспечивают инновационной системе проявление ее специфических свойств

Коммуникативно-информационная координата : обеспечение коммуникации субъектов образования в соответствии с заложенными в инновационной модели методами и средствами; информационное обеспечение образовательного процесса согласно свойствам инновационной модели

Рис. 2. Освоение инновации в образовательном пространстве обоснования свойств новации, которая способна снизить их остроту. Затем следует процесс ее конструирования (моделирования), который происходит по основным основаниям (цели и начального состояния системы или систем в образовании). Этот процесс позволяет сделать зарождающуюся новацию адекватной тем условиям, в которых она будет реализовываться. Однако этого недостаточно. Во-первых, теоретические предположения должны подтвердиться и, вероятно, скорректиро-ваться на практике. Во-вторых, инновация обладает такими признаками, которыми, возможно, не обладали ранее существовавшие образовательные системы. Поэтому следует приблизить условия образовательного пространства к свойствам инновационной модели, которая в это пространство помещается. Для этого следует внести коррективы в значения координат образовательного пространства, в котором будет реализован образовательный процесс, соответствующий этой модели (рис. 2).

Поскольку не все координаты имеют педагогический смысл, то это будут и педагогические, и организационно-педагогические, и управленческие, и социально-педагогические условия. Выбор условий обосновывается теоретически (доказательство их необходимости), а затем апробируется, часто - в педагогическом или социально-педагогическом эксперименте, в сочетании с методом экспертной оценки. Схема эксперимента разрабатывается таким образом, чтобы доказать достаточность выбранных для инновационной системы условий. После эксперимента, внесения необходимых корректив инновационная система может быть внедрена в дополненное образовательное пространство, в которое входят педагогические условия ее более эффективного функционирования.

Выводы

Коэволюция инновации и образовательного пространства происходит на всех ее этапах: созидания, освоения, апробации, внедрения. На этапе созидания создается новация (инновационная система), теоретически обосновывается необходимость инновации, в то же время могут иметь место несоответствия между инновацией и образовательным пространством. Образовательное пространство находится в актуализировавшемся состоянии. Главным признаком этапа освоения является корректировка частных свойств инновации для более полного соответствия образовательному пространству, а также подбор и обоснование условий, в которые может быть помещена новация. По времени этап освоения совпадает с этапом апробации, на котором осуществляется верификация инновации и условий образовательного пространства. Для этапов освоения и апробации новации характерна взаимная адаптация инновации и условий образовательного пространства, которое находится в переходном состоянии. На этапе внедрения инновация переходит в стадию зрелости, теряет новизну и оригинальность, становится традицией. Инновация, ставшая традицией, и образовательное пространство, находящееся в установившемся состоянии, существуют непротиворечиво и гармонично. Выявление условий, повышающих эффективность инновационного образовательного про- цесса, реализуемого на основе инновационной модели (системы), в том числе педагогических, является одним из приложений и практических применений теории коэволюции инновации и образовательного пространства.

Список литературы Коэволюция инновации и образовательного пространства

- Аверьянов, А.Н. Системное познание мира: Методол. проблемы / А.Н. Аверьянов. – М.: Политиздат, 1985. – 263 с.

- Блауберг, И.В. Становление и сущность системного подхода / И.В. Брауберг, Э.Г. Юдин. – М.: Наука, 1973. – 270 с.

- Гизатуллин, Х.Н. Концепция устойчивого развития: новая социально-экономическая парадигма / Х.Н. Гизатуллин, В.А. Троицкий // Общественные науки и современность. – 1998. – № 5. – С. 124–130.

- Вайндорф-Сысоева, М.Е. Виртуальная образовательная среда: категории, характеристики, схемы, таблицы, глоссарий / М.Е. Вайндорф-Сысоева. – М.: МГОУ, 2010. – 102 с.

- Весна, М.А. Педагогическая синергетика / М.А. Весна. – Курган: Кург. гос. ун-т, 2001. – 405 с.

- Горб, В.Г. Методологический подход как общенаучная, гносеологическая и аксиологическая основа проведения педагогических исследований / В.Г. Горб // Образование и наука. – 2004. – № 3 (27). – С. 3–12.

- Ипполитова, Н.В. Анализ понятия «педагогические условия»: сущность, классификация / Н.В. Ипполитова, Н.С. Стерхова // General and Professional Education. – 2012. – № 1. – С. 8–14.

- Князева, Е.Н. Антропный принцип в синергетике / Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов. – https://spkurdyumov.ru/philosophy/antropnyj-princip-v-sinergetike/ (дата обращения: 07.01.2023).

- Котлярова, И.О. Инновации в образовании // Вестник ЮУрГУ. Серия «Образование, здравоохранение, физическая культура. – 2003. – № 2. – С. 15.

- Котлярова, И.О. Систематизация управления инновациями в образовательном учреждении / И.О. Котлярова. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 1998. – 129 с.

- Котлярова, И.О. Инновационные системы повышения квалификации: моногр. / И.О. Котлярова. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2008. – 320 с.

- Лапин, Н.И. Теория и практика инноватики / Н.И. Лапин. – М.: Университет. кн.; Логос, 2012. – 328 с.

- Михеева, Т.Б. Образовательное пространство как феномен культуры и «место» формирования личности / Т.Б. Михеева // Ученые записки Забайкал. гос. ун-та. – 2017. – Т. 17, № 6. – С. 29–36.

- Моисеев, Н.Н. Система «Учитель» и современная экологическая обстановка / Н.Н. Моисеев // Труды Н.Н. Моисеева по вопросам современного образования. – М.: Академия МНЭПУ, 2012. – С. 58–66.

- Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года: Генеральная ассамблея ООН. – https://docs.cntd.ru/document/420355765 (дата обращения: 11.03.2022).

- Сериков, Г.Н. Образование: аспекты системного отражения / Г.Н. Сериков. – Курган: Зауралье, 1997. – 464 с.

- Сериков, Г.Н. Образование и развитие человека / Г.Н. Сериков. – М.: Мнемозина, 2002. – 416 с.

- Сериков, Г.Н. Педагогика. Кн. 2: Методология исследований / Г.Н. Сериков. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006. – 456 с.

- Фрумин, И.Д. Образовательное пространство как пространство развития / И.Д. Фрумин, Б.Д. Эльконин // Вопросы психологии. – 2000. – № 2. – C. 11.

- Хомерики, О.Г. Развитие школы как инновационный процесс / О.Г. Хомерики, М.М. Поташник, А.В. Лоренсов. – М.: Новая шк., 1994. – 64 с.

- Юсуфбекова, Н.Р. Тенденции и законы инновационных процессов в образовании / Н.Р. Юсуфбекова // Новые исследования в пед. науках. – 1991. – № 2. – С. 6–9.

- Ясвин, В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию / В.А. Ясвин. – М.: Смысл, 2001. – 365 с.

- Bronfenbrenner, U. The ecology of human development / U. Bronfenbrenner. – Cambridge: Harvard University Press, 1979. – 352 p.

- Guerra, J. Environmental education in Portuguese Speaking Nations: a survey of current practices and priorities / J. Guerra, L. Prata, L .Schmidt // Environmental Education Research, 2022. – https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13504622.2022.2136363 (дата обращения: 07.01.2023). DOI: 10.1080/13504622.2022.2136363

- Shallcross, T. Sustainability education, whole school approaches, and communities of action / T. Shallcross, J. Robinson // Participation and learning. – Dordrecht: Springer, 2008. – P. 299–320. DOI: 10.1007/978-1-4020-6416-6_19

- Sterling, S. Sustainable education: revisioning learning and change / S. Sterling, D. Orr. – Cambridge: UIT Cambridge Ltd., 2001. – 96 p.