Комбинированный агрегат для подгона коров на доение и уборки навоза на пастбищных доильных центрах

Автор: Юдин Александр Александрович, Туваев Владимир Николаевич

Журнал: Молочнохозяйственный вестник @vestnik-molochnoe

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 4 (8), 2012 года.

Бесплатный доступ

В данной статье предлагается эффективное использование пастбищных доильных центров. В ней описаны устройство и принцип работы комбинированного агрегата для подгона коров на доение и уборки навоза на пастбищных доильных центрах с круглыми преддоильными и последоильными площадками. Устройство иллюстрируется двумя рисунками. В статье приведены экспериментальные исследования для подгона скота и математическая модель оптимизации параметров и режимов его работы.

Пастбище, устройство, скребок, гурт

Короткий адрес: https://sciup.org/14998670

IDR: 14998670 | УДК: 631.22.018

Текст научной статьи Комбинированный агрегат для подгона коров на доение и уборки навоза на пастбищных доильных центрах

Повышение эффективности использования пастбищных доильных центров зависит от рациональной планировки преддоильно-последоильных площадок и организации подгона животных на доение.

В связи с этим определенный интерес представляет конфигурация преддо-ильных площадок. Существующие летние доильные площадки делают прямоугольной формы. Однако опыт в создании и совершенствовании пастбищных доильных центров доказывает, что наиболее рациональной формой являются круглые и полукруглые площадки. При этом механизируется подгон и возвращение коров с доения, а также уборка навоза.

При организации подгона коров на доение операторы применяют принудительное воздействие на животных, что отрицательно сказывается на проявление животными рефлекса молокоотдачи и ведет к снижению удоя.

Для сокращения затрат труда и улучшения организации подгона животных на пастбищных центрах предлагается специальное подталкивающее устройство, оснащенное скребком для удаления навоза, которое двигается по всему фронту круглой последоильной площадки и направляет группу коров к месту доения.

Агрегат для подгона коров и уборки навоза с круглых площадок, содержащее поворотную вокруг центральной опоры ферму, на которой закреплена радиальная изгородь, а также жесткими поводками и гибкими тягами закреплены навозоуборочные скребки параллельно оси фермы в два ряда с расположением скребков одного ряда в промежутках между скребками другого ряда, частично перекрывая друг друга, снабжено радиально установленной неподвижной перегородкой, а скребки выполнены с возможностью их переворачивания с двумя рабочими поверхностями, причем центральный угол между рабочими поверхностями скребка, каждая из которых представляет нож, находится в пределах 100-110°. [1] Благодаря наличию этих признаков устройство может работать в реверсивном возвратно-поступательном режиме.

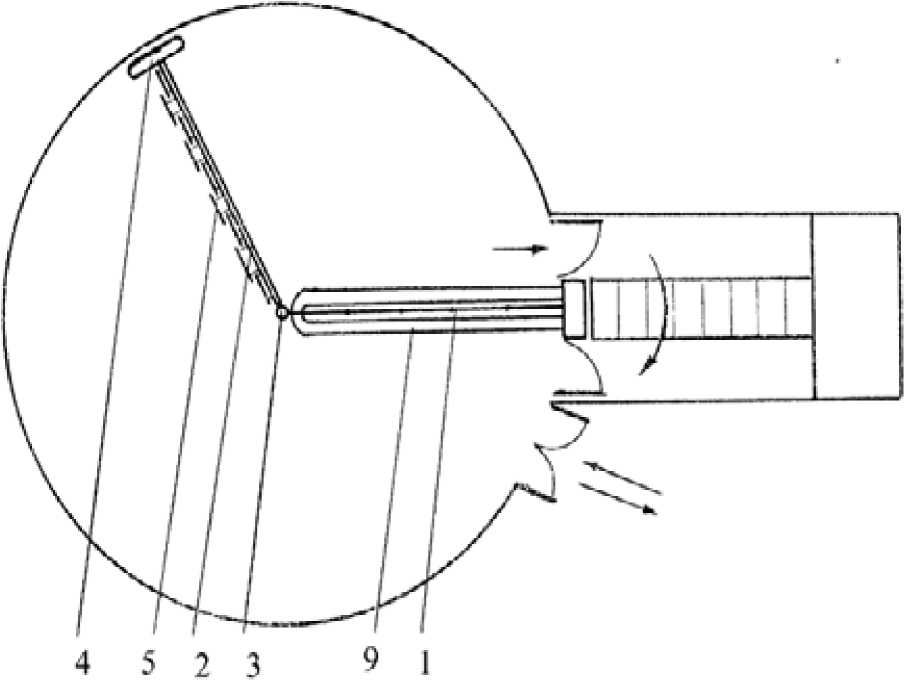

Предлагаемое устройство иллюстрируется чертежами, представленными на рис. 1, 2.

На рис. 1 показан общий вид устройства.

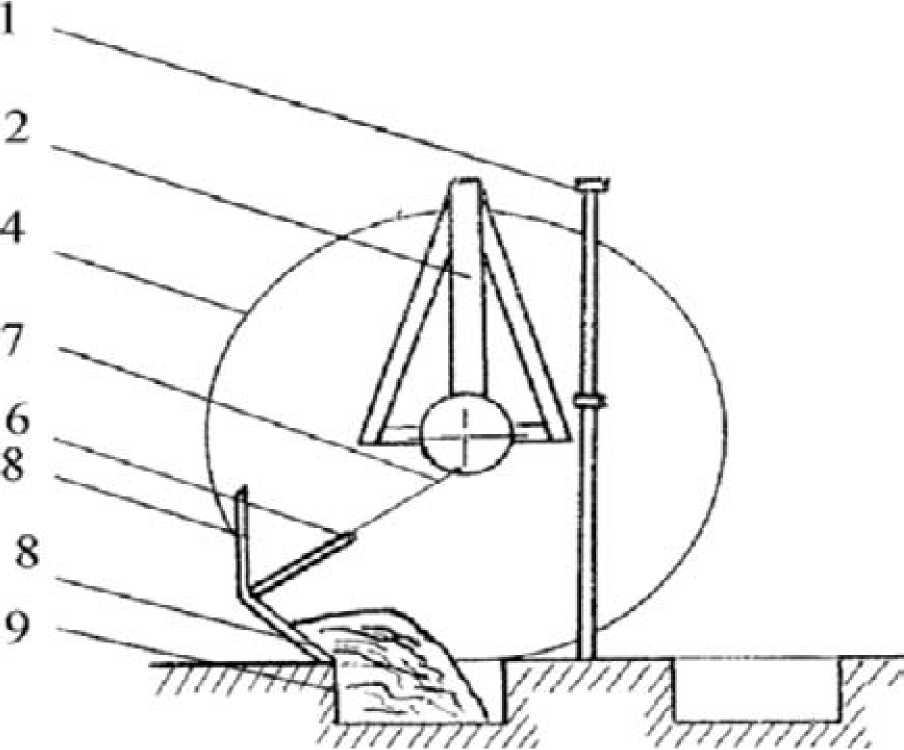

На рис. 2 - поперечный разрез устройства в крайнем положении.

Устройство (рис. 1) содержит радиально установленные неподвижную перегородку 1 и поворотную ферму 2 с возможностью реверсирования направления движения поворотной фермы 2, опирающейся на центральную опору 3 и ведущее ходовое колесо 4, и набор скребков 5. Скребки 5, имеющие жесткие поводки б, присоединены к ферме 2 гибкими тягами 7 параллельно оси фермы 2 в два ряда, с расположением скребков 5 одного ряда в промежутках между скребками 5 другого ряда, частично перекрывая друг друга. Скребки 5 выполнены с возможностью их переворачивания, с двумя рабочими поверхностями 8 (рис. 2), причем центральный угол между двумя рабочими поверхностями 8 скребка 5, каждая из которых представляет нож, составляет 100-110°. Рядом с неподвижной перегородкой 1 расположен радиальный навозоприемник 9 в виде закрытого решетками (на рис. 1 и 2 не показаны) канала для навозоуборочного транспортера типа ТСН-160.

Работа осуществляется следующим образом. Коровы перед доением поступают на совмещенную преддоильно-последоильную площадку в преддоильный загон, затем поворотной фермой 2 подгоняются в доильный зал, выдаиваются и переходят в последоильный загон, где находятся до конца доения всего стада. Поворотная ферма 2 и неподвижная радиальная перегородка 1 разделяют совмещенную

Рисунок 1.

преддоильно-последоильную площадку на два загона, в которых накапливается навоз. При вращении радиально установленной поворотной фермы 2 вокруг опоры 3 скребки 5 захватывают навозную массу в преддоильном загоне одной рабочей поверхностью 8 скребка 5, представляющей нож, и производят уборку навоза с площадки в радиальный навозоприемник 9, перемещаясь до неподвижной радиальной перегородки 1. После окончания процесса доения происходит реверсирование направления движения поворотной фермы, при этом скребки 5 переворачиваются и устанавливаются в рабочее положение и перемещают навоз другой рабочей поверхностью 8 скребка 5, представляющей нож, в обратном направлении в тот же навозоприемник 9.

Предлагаемое устройство для подгона коров и уборки навоза позволяет реверсировать направление движения скребков и исключает холостой ход, при его использовании достигается необходимое качество уборки от навоза круглых площадок и помещений, не имеющих сквозного прохода.

Для анализа данного механического устройства и выбора оптимального режима его работы провели исследования с использованием статистических методов планирования экспериментов.[2] Различные технологические решения устройств по организации подгона коров на доение позволили регулировать в широком диапазоне управляемые факторы: базу подгонщика - L,m и скорость движения - V,m/ мин

Базу исследуемых опытных образцов подгонщика рассчитываем по формуле: L=[(K-D)xO,7+12,5]/2n, (1)

Рисунок 2.

где L- база подгонщика, равная радиусу преддоильно-последоильной площадки,м;

К- количество коров в гурте, ограничивается максимально допустимой длительностью доения гурта, равной 2 часам;

D- вместимость доильной установки;

-

0,7- длина фронта кормления для взрослого скота, м/гол;

-

12,5- длина окружности, по которой доильный блок примыкает к круглой пред-доильной площадке, м [3].

Скорость движения подгонщика меняем с помощью сменных звездочек цепной передачи привода. Интервалы и уровни варьирования факторов приведены в таблице №1.

В качестве критерия оптимизации принято время, затраченное на подгон животных в доильный зал 1,мин, равное длительности доения гурта.

Методика исследования - общепринятая при испытании сельскохозяйственной техники. Время регистрировалось с помощью секундомера. Число повторений опытов исследования равнялось трем. В процессе исследования применена матрица двухфакторного ортогонального планирования экспериментов, которая приведена в таблице №2.

Таблица 1. Факторы при определении режима работы подгонщика

|

Наименование |

Факторы |

|

|

L,m |

V,м/мин |

|

|

Верхний уровень |

22,5 |

1,075 |

|

Нижний уровень |

12,3 |

0,540 |

|

Основной уровень |

17,4 |

0,807 |

|

Интервал варьирования |

5,1 |

0,267 |

|

Кодовое обозначение |

XI |

Х2 |

Таблица 2. Матрица планирования экспериментов 22

|

Точка плана после рандомизации |

Факторы |

Критерии оптимизации |

||

|

ХО |

XI |

Х2 |

Y |

|

|

1 |

+ |

- |

- |

120 |

|

2 |

+ |

+ |

- |

240 |

|

3 |

+ |

- |

+ |

60 |

|

4 |

+ |

+ |

+ |

120 |

|

5 |

+ |

0 |

0 |

120 |

|

6 |

+ |

+ |

0 |

160 |

|

7 |

+ |

- |

0 |

80 |

|

8 |

+ |

0 |

+ |

90 |

|

9 |

+ |

0 |

- |

180 |

После реализации матрицы (табл. 2) вычислили коэффициенты уравнения регрессии, которые приведены в таблице №3 и получили адекватную математическую запись, описывающую изучаемый процесс в закодированном виде:

Y=120,3+43,4X1 - 45Х2 - 1,8Х/ + 16,ЗХ22 - 15ХхХ2. (2)

В натуральных значениях факторов уравнение регрессии приняло вид:

t= 75+ 20,IL - 340V - 0,069L2 + 229,6 V2 - 11,39LV. (3)

Для проверки совпадения расчетных данных с опытными были определены множественный коэффициент корреляции R = 0,91 и коэффициент детерминации R=0,837, что говорит об адекватности модели.

Максимально допустимая длительность доения гурта, равная 2 часам, лежит в исследуемой области. Это позволяет выбрать при заданной длине подгонщика соответствующую оптимальную скорость подгона коров на доение.

Так для гурта в сто голов и при производительности доильной установки УДС-ЗБ 50 коров-доек/час длительность доения гурта с механическим подгоном составит 2 часа (2 доярки). База подгонщика и соответственно радиус преддоильно-по-следоильной площадки равны 12,3 м, скорость подгона скота - 0,540 м/мин.

Проведенные исследования могут позволить получить сравнительные данные по затратам труда в реально существующих производственных условиях эксплуатации подгонщика коров. К примеру, если для гурта в 150 голов пастбищного центра с доильной установкой «Елочка» (20 станков, производительностью 90 коров-доек/час), база подгонщика 14,85 м, длительность доения 100 мин, значит, скорость подгона должна быть 0,668 м/мин. А скорость подгонщика с существующим приводом - б м/мин, то есть значительно превышает оптимальную скорость.

Поэтому подгонщик работает в режиме ручного подгона, то есть оператор, как и при ручном подгоне, время от времени отвлекается для включения привода подгонщика на время подгона очередной группы коров в доильные станки. При таком использовании подгонщика падает производительность доильной установки до 75 коров-доек/час, а длительность доения увеличилась до 120 мин, то есть затраты труда увеличились в 1,2 раза, чем это должно быть при скорости подгонщика 0,668 м/мин.

Список литературы Комбинированный агрегат для подгона коров на доение и уборки навоза на пастбищных доильных центрах

- Устройство для уборки навоза с круглых площадок: Пат. 2201077 Рос. Федерация/Туваев В. Н., Туваев А. В. -Опубл. 27.03.2003.

- Туваев, В. Н. Выбор оптимального режима работы механического устройства для подгона коров на доение на пастбищных центрах/В. Н. Туваев, В. А. Седунов//Совершенствование технологии производства молока и кормопроизводства в северном регионе: сборник научных трудов. -Вологда, 1992. -С. 113-119.

- Авторское свидетельство СССР 1020091, кл. А 01 К 1/00, опубл. 30.05.83.

- Пат. 94005714 Рос. Федерация, кл. А 01 К 1/00, опубл. 13.12.95.