Комбинированный способ глубокой переработки отходов икорного производства

Автор: Полещук Д.В., Подленный Л.Ю., Максимова С.Н., Волков В.В., Калинина Н.С.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Рубрика: Пищевые системы (биологические науки, технические науки)

Статья в выпуске: 2 (89), 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье представлено обоснование выбора рационального способа глубокой переработки вторичного рыбного сырья, образующегося на рыбоперерабатывающих предприятиях в виде отходов при пробивке ястыков лососевых рыб. В результатах экспериментальных исследований определены достоинства и недостатки двух способов воздействия на отходы икорного производства: ферментативного гидролиза с использованием ферментного препарата «Protomeх» и термической обработки, сопровождающейся барометрическим воздействием водой. Показана целесообразность применения комбинированного способа, заключающегося в последовательном чередовании биомодификации вторичного рыбного сырья с гидротермической деструкцией. Установлено, что в результате комбинированного воздействия после центрифугирования образуется несколько фракций, которые разделяются на декантере. Определена биологическая ценность белка полученного гидролизата, содержащего незаменимые аминокислоты, среди которых превалируют метионин с цистеином, треонин и лизин. Экспериментальным путем установлено, что в составе протеиновой фракции гидролизата содержатся биологически активные низкомолекулярные пептиды в количестве 41,52 %. В результате научных исследований подтверждена целесообразность комбинированного способа переработки отходов икорного производства, который позволяет дополнительно получить липидную фракцию из исследуемого вторичного рыбного сырья.

Отходы икорного производства, биомодификация, гидротермическая обработка, комбинированный способ, гидролизат, биологическая ценность

Короткий адрес: https://sciup.org/142238231

IDR: 142238231 | УДК: 637.522 | DOI: 10.53980/24131997_2023_2_14

Текст научной статьи Комбинированный способ глубокой переработки отходов икорного производства

Переработка вторичного рыбного сырья, неизбежно образующегося в виде отходов на рыбоперерабатывающих предприятиях, позволяет одновременно решать помимо экологических и социально значимые задачи, состоящие в получении ценной пищевой продукции, богатой биологически активными веществами [1–5].

Такими веществами, прежде всего, являются протеины, в том числе коллагеновые белки, а также жировые компоненты и минеральные вещества [6–8].

Результаты экспериментальных исследований технологического потенциала отходов икорного производства, полученных при пробивке ястыков лососевых рыб, подтвердили перспективность использования данного вторичного рыбного сырья для получения биологически ценной продукции. При анализе общего химического состава обезвоженных отходов икорного производства было установлено высокое содержание в них белков (более 20 %) и наличие жиров (более 6,5 %). Полученные результаты по аминокислотному составу и расчету показателя PDCAAS для белков отходов икорного производства, свидетельствующие о высокой биологической ценности исследуемого вторичного сырья, обусловливают целесообразность выделения из него белковых соединений с выраженным медико-биологическим эффектом [9].

Извлечение биологически ценных веществ из рыбных отходов рационально проводить методом гидролиза, применяя ферментативное, высокотемпературное или комбинированное воздействие [10–12].

Поскольку фрагментарные соединения пептидов высвобождаются из белковой фракции путем ферментолиза, сохраняя биологическую ценность, использование метода биомодификации вторичного рыбного сырья с помощью ферментов представляется целесообразным. Кроме того, применение ферментативного гидролиза снижает экологическую нагрузку на окружающую среду и позволяет получать гидролизаты с различной степенью гидролиза за счет специфичности действия ферментов [13, 14].

Перспективным способом получения биологически ценных продуктов, прежде всего пептидов, из коллагенсодержащего сырья является и высокотемпературный термолиз. Под воздействием высоких температур и давления белки расщепляются на активные пептиды с молекулярной массой менее 10 кДа, обладающие высокой усвояемостью и биологической эффективностью. В полученных таким способом белковых гидролизатах содержатся растворимые в воде смеси пептидов и аминокислот, освобожденные от минеральных веществ и жира, причем все фракции (в том числе жировая) успешно разделяются [15].

Целью работы является поиск рационального способа переработки отходов икорного производства для получения биологически ценного белкового гидролизата с низким содержанием жира и выделенной жировой фракцией.

Материалы и методы исследования

В качестве вторичного сырья в работе использовали отходы икорного производства, полученные на рыбоперерабатывающем предприятии Хабаровского края при пробивке ясты-ков лососевых рыб.

Для экспериментальных исследований был выбран ферментный препарат «Protameх» (Дания) с заявленной активностью 1,5 AU-NH/g (единица активности Ансона на грамм), разрешенный к использованию в пищевых продуктах в России.

Отбор проб сырья и подготовку проб к анализу проводили по стандартным методикам (ГОСТ 31339-2006, ГОСТ 7631-2008).

Определение общего химического состава (содержание белков, воды, минеральных веществ) осуществляли по ГОСТ 7636-85 «Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методы анализа».

Аминокислотный состав белков определяли методом капиллярного электрофореза на приборе «Капель-105». Метод основан на проведении кислотного гидролиза образцов, разделении, идентификации и определении массовой доли аминокислот методом капиллярного электрофореза.

Оценку фракционного состава белков проводили методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с колонкой Phenomenex (Yarra 3uSEC=2000). Сущность метода заключается в разбавлении и фильтровании пробы образцов, разделении на фракции и идентификации средней молекулярной массы фракций на приборе UV-Detektor с диаметром нанофильтра 214 нм. Время выхода молекул коррелировалось с помощью молекулярного стандарта.

В экспериментальных исследованиях использовали следующее оборудование: термореактор лабораторный РТ-5 с мешалкой и нагревом/охлаждением, центрифугу Megafuge 1.0R, декантер (разделительную воронку), роторный испаритель UL-2000E, лиофильную установку Martin Christ Alpha 1-2.

Результаты исследования и их обсуждение

Проведенные экспериментальные исследования с использованием ферментного препарата «Protomeх» позволили установить рациональные параметры гидролиза вторичного рыбного сырья: концентрация ферментного препарата - 0,5 %, температура - 55 ° С, гидромодуль – 1:0,5, продолжительность – 30 мин, постоянное перемешивание. При таких условиях был получен гидролизат, характеризующийся содержанием биологически активных пептидов в количестве 41,52 % с молекулярной массой до 10 кДа. Однако при использовании метода ферментативной биомодификации отходов икорного производства не представлялось возможным отделить жировую фракцию от белковой, что существенно затрудняло хранение полученного гидролизата.

При этом наличие ценных для организма высоконепредельных жирных кислот липидов во вторичном сырье [9] предопределяет целесообразность сбора и использования жировой фракции исследуемой системы. В связи с этим рациональным является применение физических методов воздействия на исходный материал [15]. Термическая обработка отходов икорного производства при температуре 130 ° С на протяжении 60 мин, сопровождающаяся барометрическим воздействием водой при изменении давления в диапазоне от 0,15 до 0,20 МПа, позволила отделить жировую фракцию от белковой. Однако при условиях гидротермической деструкции белковый гидролизат уступал ферментативному гидролизату по количеству образовавшихся в нем низкомолекулярных пептидов (30 %).

С учетом полученных данных перспективно применение комбинированного способа глубокой переработки отходов икорного производства, который позволит объединить достоинства ферментативного гидролиза и термического воздействия на исследуемое вторичное сырье.

Для осуществления комбинированного способа воздействия предварительно измельченные отходы икорного производства подвергали ферментативному гидролизу при установленных ранее условиях. Полученную в результате биомодификации массу помещали в термореактор с мешалкой, имеющей скорость 30 об./мин. Продолжительность процесса термолиза составила 60 мин при температуре 130 ° С. Выгруженную из аппарата и охлажденную до температуры 60 ° С массу центрифугировали при скорости 3900 об./мин в течение 15 мин и разделяли на декантере на фракции: водорастворимую верхнюю и нерастворимую нижнюю.

В результате разделения фракций произошло отделение жира в количестве 4,2 % (от количества исходного вторичного сырья).

Выход протеиновой водорастворимой фракции составил 38,4 % от общей массы исходной смеси, содержание сухих веществ в ней – 7,6 %.

Полученную протеиновую фракцию направляли на роторный испаритель для предварительного концентрирования сухих веществ до 12 % и далее сушили при температуре 55 ° С на лиофильной сушилке. Выход сухого протеинового гидролизата составил 10,63 % от массы жидкого и 5,71 % – от массы исходного вторичного рыбного сырья.

Конечный продукт, высушенный до содержания влаги 8,71 %, содержал 81,65 % белка. Биологическую ценность белковой составляющей оценивали по аминокислотному составу. Результаты исследования аминокислотного состава белков протеинового гидролизата представлены в таблице.

Таблица

Содержание аминокислот в белках гидролизата и эталонном белке

|

Наименование аминокислоты |

Содержание аминокислот в белке гидролизата, г/100 г белка |

Содержание аминокислот в эталонном белке (ФАО/ВОЗ), г/100 г белка |

|

Thr (Треонин) |

2,93 |

2,5 |

|

Ley (Лейцин) |

4,68 |

6,1 |

|

Ile (Изолейцин) |

1,22 |

3,0 |

|

Val (Валин) |

2,04 |

4,0 |

|

Lys (Лизин) |

4,59 |

4,8 |

|

Met (Метионин) + Cys (Цистеин) |

3,12 |

2,3 |

|

Tyr (Тирозин) + Phe (Фенилаланин) |

3,49 |

4,1 |

|

Сумма незаменимых аминокислот |

22,07 |

26,8 |

|

His (Гистидин) |

1,08 |

н/д |

|

Arg (Аргинин) |

4,42 |

н/д |

|

Ser (Серин) |

5,16 |

н/д |

|

Glu (Глутаминовая кислота) |

11,28 |

н/д |

|

Gly (Глицин) |

7,35 |

н/д |

|

Ala (Аланин) |

4,81 |

н/д |

|

Asp (Аспарагиновая кислота) |

8,67 |

н/д |

|

Pro (Пролин) |

4,73 |

н/д |

|

Сумма заменимых аминокислот |

47,50 |

н/д |

Как видно из представленных данных, полученный протеиновый гидролизат характеризуется высоким содержанием отдельных биологически ценных незаменимых и заменимых аминокислот. Незаменимые аминокислоты в гидролизате составляют 22,07 г в 100 г белка. Преобладающими среди них, по сравнению с эталонным белком, являются метионин с цистеином и треонин, лизин наиболее приближен.

Из заменимых аминокислот, которых содержится в белках протеинового гидролизата 47,5 %, превалирующими являются глутаминовая и аспарагиновая кислоты, а также глицин.

Биологические свойства белковых соединений напрямую зависят от состава аминокислот и их сбалансированности в составе белка. Каждая аминокислота в составе белковых соединений обладает определенными функциональными свойствами и различными уровнями биологической активности.

Аминокислоты лейцин и валин, содержащиеся в белковом гидролизате в количестве 4,68 и 2,04 г/100 г белка соответственно, в организме человека при окислительном воздействии могут быть рассмотрены как энергетические источники для мышечной ткани, костного и головного мозга. Кроме того, данные аминокислоты могут быть использованы в качестве анабо-литиков и способствовать увеличению мышечной ткани (при их употреблении). Ценным свойством этих соединений также является защита мышечной и других тканей от распада. Данные аминокислоты принимают участие в регуляторной секреции инсулина, являются важным элементом в процессе образования гликогена, участвуют в восстановлении и поддержании физиологической активности костной и мышечной ткани. Известна выраженная иммуностимулирующая и регуляторная активность указанных аминокислот [16].

Лизин участвует в синтезе различных гормонов и антител, является структурным элементом костной ткани, защищая организм человека от заболеваний опорно-двигательного аппарата. Взаимодействуя с витамином С, лизин снижает количество триглицеридов в крови, является необходимым элементом в регуляции азотистого обмена в организме человека [17].

Метионин по своей структуре является серосодержащей аминокислотой, участвует в синтезе белковых антиоксидантов, ДНК и РНК, а также белков соединительной ткани. К важным свойствам метионина можно отнести способность оказывать влияние на нервную систему, доказана его эффективность как антидепрессанта и нейрорегулятора. Метионин благоприятно влияет на функционирование печени и сердечно-сосудистой системы, защищает стенки кровеносных сосудов от образования холестериновых «бляшек». Вступая во взаимодействие с фолиевой кислотой метионин может снижать болевой эффект и оказывать противоопухолевое воздействие, защищает организм от остеопороза и других заболеваний костной системы [18].

Таким образом, наличие данных заменимых и незаменимых аминокислот свидетельствует о высокой биологической ценности белкового гидролизата.

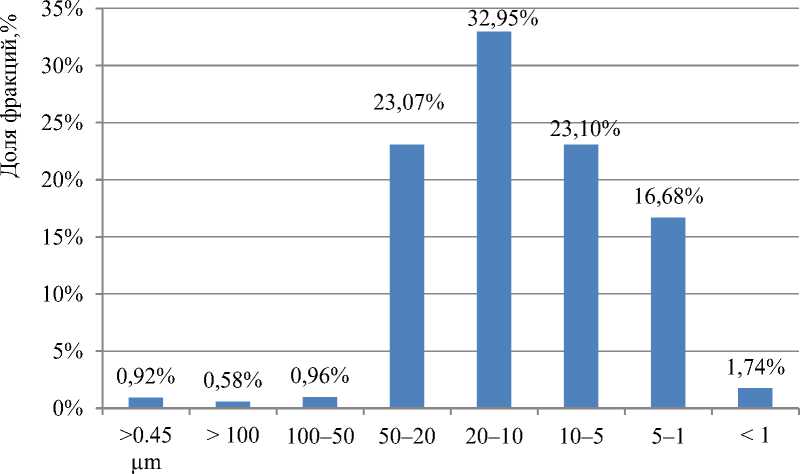

На рисунке представлены результаты исследования молекулярно-массового распределения частиц в белковой фракции гидролизата.

Молекулярная масса , кДа

Рисунок - Молекулярно-массовое распределение частиц в белковой фракции гидролизата

Как видно из рисунка, содержание в белковой фракции гидролизата биологически активных низкомолекулярных пептидов с молекулярной массой ниже 10 кДа составило 41,52 %, что значительно превышает их количество в гидролизатах, полученных путем гидротермической деструкции (30 %) и методом ферментативного гидролиза (37 %).

Эндогенные пептиды принимают непосредственное участие в процессах гомеостаза, регулируют их в случае возникновения дисбаланса (заболевания и определенные патологии). Механизм химической регуляции, используемый в организме в иммунной, нервной и эндокринной системах, зависит от процессов химической регуляции, которые осуществляются с использованием клеточных медиаторов, передающих информацию от функциональных систем в организме человека. Данные медиаторы являются регуляторными пептидами, среди которых можно отметить интерфероны и интерлейкины, а также факторы роста. Комплексы пептидов щелочной природы обладают выраженной биологической активностью, что придает стойкость регуляторной системе [19].

Биологически активные пептиды, кроме того, участвуют в работе эндокринной системы организма как гормоны, являясь частью диффузной нейроэндокринной системы [20].

Участвуя в передаче сигнала при функционировании метаболических процессов, биологически активные пептиды выступают в роли многофункционального биологически активного соединения. В организме человека участвуют в разнообразных метаболических процессах более 30 биологически активных пептидов и их гормонов. Один из таких гормонов – окситоцин, который является стимулирующим фактором для сокращения гладкой мускулатуры в человеческом организме [21].

Пептидный гормон вазопрессин выполняет регуляторные функции для водного баланса в организме, кроме того, он участвует в укреплении и сужении мускулатуры сосудов. К другим физиологическим функциям вазопрессина стоит отнести участие в работе центральной нервной системы, в частности в механизмах памяти, поведения, обучаемости [22]. Указанные свойства пептидов, присутствующих в белковом гидролизате, подтверждают его высокую биологическую ценность.

При этом комбинированный способ гидролиза позволил отделить и жировую фракцию, что было затруднительно при использовании ферментативного гидролиза.

Заключение

Таким образом, при глубокой переработке вторичного рыбного сырья, образующегося и накапливающегося на рыбоперерабатывающих предприятиях в виде отходов при пробивке ястыков лососевых рыб, возможно применение термического воздействия и ферментативного гидролиза. Комбинирование этих двух способов воздействия на отходы икорного производства позволяет не только получить биологически ценную белковую продукцию, но и выделить жировую фракцию, которые могут быть эффективно использованы в технологии обогащенных рыбных продуктов.

Список литературы Комбинированный способ глубокой переработки отходов икорного производства

- Куранова Л.К., Живлянцева Ю.В., Гроховский В.А. Изучение биологической ценности пептона, полученного из вторичного рыбного сырья // Вестник МГТУ. Труды Мурманского государственного технического университета. – 2016. – Т. 19, № 3. – С. 577–584.

- Мезенова О.Я., Матковская М.В. Разработка технологии функциональных пищевых продуктов остеотропного и хондропротекторного действия из вторичного рыбного сырья // Известия высших учебных заведений. Пищевая технология. – 2013. – № 4(334). – С. 46–49.

- Помоз А.С. Состав и свойства отходов от переработки массовых промысловых рыб Дальневосточного бассейна // Научные труды Дальрыбвтуза. – 2012. – Т. 25. – С. 116–122.

- Максимова С.Н., Полещук Д.В., Верещагина К.К. и др. Перспективы биомодификации отходов от разделки синего краба Paralithodes platypus // Вестник ВСГУТУ. – 2020. – № 3(78). – С. 14–20.

- Андреев М.П., Морозов И.О. Характеристика желирующих отваров из вторичного сырья, получаемого при переработке водных биоресурсов // Рыбное хозяйство. – 2019. – № 3. – С. 116–120.

- Хамагаева И.С., Замбалова Н.А., Никифорова А.П. и др. Влияние полиненасыщенных жирных кислот рыбьего жира на рост и холестериндеградирующую активность бифидобактерий // Вестник ВСГУТУ. – 2021. – № 4(83). – С. 28–36.

- Marine Proteins and Peptides. Biological activities and applications / Edited by Se-Kwon Kim. – John Wiley and Sons, Ltd. – 2013. – P. 5–27.

- Ващило В.С., Землякова Е.С. Извлечение рыбьего жира из вторичного сырья для создания на его основе функциональных пищевых продуктов // Вестник молодежной науки. – 2015. – № 1(1). – С. 2.

- Максимова С.Н., Полещук Д.В., Суровцева Е.В. и др. Исследование потенциала отходов икорного производства как биологически ценного вторичного сырья // Вестник ВСГУТУ. – 2022. – № 3(86). – С. 21–27.

- Панчишина Е.М. Ферментативная обработка вторичного сырья с целью получения рыбного бульона // Рыбное хозяйство. – 2014. – № 6. – С. 99–102.

- Кращенко В.В. Панчишина Е.М., Ким Г.Н. Обоснование рациональных параметров варки рыбных бульонов высокого качества из пищевых отходов лососевых // Исследования водных биологических ресурсов Камчатки и северо-западной части Тихого океана. – 2011. – № 20. – С. 88–93.

- Мухин В.А., Новиков В.Ю. Ферментативные белковые гидролизаты тканей морских гидробионтов: получение, свойства и практическое использование. – Мурманск: Изд-во ПИНРО, 2001. – 101 с.

- Просеков А.Ю., Ульрих Е.В., Носкова С.Ю. и др. Получение ферментативных гидролизатов белков молочной сыворотки с использованием протеолитических ферментов // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 6 (ч. 5). – С. 1089–1093.

- Sinha R., Radha C., Prakash J. et al. Whey protein hydrolysate: Functional properties, nutritional quality and utilization in beverage formulation // Food Chemistry. – 2007. – Vol. 101. – P. 1484–1491.

- Хелинг Ф., Гримм Т., Волков В.В. и др. Исследование различных способов гидролитического процесса вторичного рыбного сырья консервного производства // Вестник Международной академии холода. – 2016. – № 1. – С. 3–8. – DOI 10.21047/1606-4313-2016-16-1-3-8.

- Kolstad O., Jenssen T.G., Ingebretsen O.C. Combination of recombinant human growth hormone and glutamine-enriched total parenteral nutrition to surgical patients: effects on circulating amino acids // Clin. Nutr. 2001. – Vol. 20, N 6. – P. 503–510.

- Кричевская А.А., Лукаш А.И., Шугалей В.С. и др. Аминокислоты и их производные в регуляции метаболизма. – Ростов н/Д.: «Ростовский университет», 1983. – 110 с.

- Bernardini P., Fisher E. Amino acid imbalance and hepatic encephalopathy // Ann. Rev. Nutr. – 1982. – Vol. 2. – P. 4–9.

- Harnedy P, O’Keeffe M, FitzGerald R. Fractionation and identification of antioxidant peptides from an enzymatically hydrolysed Palmaria palmata protein isolate // Food Res Int. 2017. N 100. P. 416–422.

- Irshad I., Kanekanian A., Peters A. et al. Antioxidant activity of bioactive peptides derived from bovine casein hydrolysate fractions // J Food Sci Technol. - 2015. - N 52. - P. 231–239.

- Kim S-K, Wijesekara I. Development and biological activities of marine-derived bioactive peptides: a review // J Funct Foods. - 2010. - N 2. - P. 1–9.

- Sánchez A, Vázquez A. Bioactive peptides: a review // Food Qual Saf. - 2017. - N 1. - P. 29–46.