Концепция формирования готовности к педагогической заботе у будущих учителей в вузе

Автор: Володин В.В.

Журнал: Известия Волгоградского государственного педагогического университета @izvestia-vspu

Рубрика: Методологические основы и тенденции развития образовательного процесса

Статья в выпуске: 8 (201), 2025 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается проблема готовности к педагогической заботе у будущих учителей. Представлено описание Концепции формирования готовности к педагогической заботе у будущих учителей в вузе. Даны результаты ее апробации на базе Благовещенского государственного педагогического университета в период с 2022 по 2025 г. Указаны перспективы реализации Концепции.

Концепция, педагогическая забота, профессиональная подготовка, будущие учителя

Короткий адрес: https://sciup.org/148331994

IDR: 148331994

Текст научной статьи Концепция формирования готовности к педагогической заботе у будущих учителей в вузе

Педагогическая забота – значимая составляющая профессиональной деятельности учителя, в связи с чем формирование готовности к ее проявлению у студентов педагогического вуза выступает в качестве важного элемента их профессиональной подготовки. Согласно докладу «Innovating Pedagogy», опубликованному Открытым университетом Великобритании, одним из трендов в образовании является педагогика заботы. На первый план выходят благополучие обучающихся и формирование у них деятельного отношения к себе и окружающему миру [24]. Исследование, проведенное среди студентов педагогического вуза, показало, что выраженная ориентированность на личностную модель взаимодействия с детьми характерна для небольшого числа будущих учителей (у студентов первых курсов – 6%, вторых –7%, третьих – 7%, четвертых – 11%). При этом выраженная ориентированность на учебно-дисциплинарную модель взаимодействия диагностирована в среднем у 31% студентов [8]. Формирование готовности к педагогической заботе особенно актуально в условиях персонификации образования – внедрения инклюзивных практик, проектирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, а также увеличения числа педагогических исследований, в основе которых лежит личностно-ориентированный подход. Стандартизация и цифровизация образования также обуславливает важность личностного развития будущих учителей, способных обеспечивать психологическое благополучие обучающихся, создавать условия для их полноценного развития. В то же время научно-методическое обеспечение подготовки будущих учителей к осуществлению педагогической заботы еще не было предметом специального изучения, что делает заявленную проблему актуальной и перспективной.

Постановке научной проблемы способствовали труды научно-педагогической школы Игоря Петровича Иванова, в исследованиях которого феномен забота определяется как деятельность, удовлетворяющая интересы, жизненно-практические и воспитательные потребности человека и общества [12]. Т.В. Дмитриенко и С.В. Нилова установили, что совместная просоциальная деятельность субъектов образовательного процесса является необходимым условием подготовки студентов к педагогической заботе. Практически такая подготовка выражается в коллективной творческой деятельности, в которой члены сообщества заботятся друг о друге, транслируют полученный опыт заботы в будущую профессиональную деятельность [11; 19].

Педагогическая забота в качестве атрибута профессионализма педагога описана в работах М.В. Андреевой. По результатам тестирования студентов и практикующих пе дагогов отмечена важность содействия будущим учителям в принятии ими ответствен

ности за обеспечение благополучия ученика, необходимость расширения знаний о формах осуществления заботы [2]. В работе исследователя также установлено, что учителя с разным уровнем успешности по-разному заботятся об учениках: если одни учителя проявляют истинную (просоциальную) заботу, то другие – псевдозаботу, то есть заботу, мотивированную повышением чувства собственной значимости [1].

А.А. Барановым и М.В. Белокрыловой изучены механизмы педагогической заботы и ее структура. Отдельно стоит отметить значение педагогической заботы для самого учителя, которое выражается в мобилизации его ресурсов (забота «затрагивает» личность в целом), активизации личностно-профессионального саморазвития [3]. В научной работе О.А. Кудряшовой и Е.Н. Ткач показано, что изменение жизнестойкости как ресурса аутозаботы является инструментом профилактики и преодоления эмоционального выгорания педагогов [14]. В исследовании Ф. Камби отмечает, что в основе готовности к педагогической заботе лежит критический анализ собственной деятельности. Особое внимание Камби уделяет способности педагога анализировать практики заботы в различные периоды развития педагогической мысли [13].

Технологии педагогической поддержки, основанные на заботе, исследованы В.В. Герцик. В качестве профессионально значимых личностных качеств и профессиональных умений преподавателя, осуществляющего педагогическую заботу, обозначены: убежденность в важности заботы о ребенке, направленность на личностную модель взаимодействия с детьми, способность быстро формулировать педагогические задачи и эффективно их решать [10].

В.В. Быстрова, изучающая педагогическую заботу о подростках, находящихся в ситуации социального неравенства, разработала этапы подготовки учителей к педагогической заботе, сформулировала методические рекомендации [4].

Обзор научной литературы показал существующие теоретические и методические предпосылки к изучению заявленной проблемы, позволил подтвердить актуальность и целесообразность разработки концепции формирования готовности к педагогической заботе у будущих учителей в вузе (далее – Концепция).

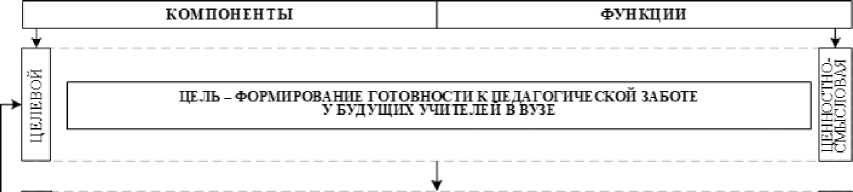

Вслед за Е.М. Харлановой, педагогическая концепция определяется нами как система знаний о педагогическом явлении, объединенная ведущей идеей. Структура концепции представлена ценностно-смысловыми ориентирами (цель, ведущая идея, ключевые понятия), теоретико-содержательным наполнением (методологические подходы, принципы, факторы, закономерности) и нормативной моделью [22]. Ценностно-смысловые ориентиры и теоретико-содержательное наполнение осуществляют научно-теоретическую функцию, а модель раскрывает практический аспект концепции и выполняет конструктивно-технологическую функцию.

Ценностно-смысловые ориентиры Концепции

Целью Концепции является научно-теоретическое обоснование и методико-технологическое обеспечение формирования готовности к педагогической заботе у будущих учителей в вузе.

Ведущая идея Концепции заключается в том, что формирование искомого качества обеспечивается актуализацией личностного смысла педагогической заботы у студентов путем преобразования существующего у них опыта заботы. Субъективный опыт заботы, сформированный в детстве – это детерминант, система интерпретаций, предопределяющая специфику педагогической заботы в будущей профессиональной деятельности. Важным в формировании такой готовности является развитие у студентов эмпатии, которая выступает в качестве мотива заботы, подразумевает возникновение чувств и эмоций, сочувствие и сопереживание по отношению к ребенку.

Ключевые понятия Концепции сформулированы путем анализа (выделения видовых признаков понятия) и синтеза (определения однородных видовых признаков). То есть при разработке ключевых понятий мы оперировали логическими (род-вид) и си- стемно-структурными (часть-целое) отношениями [9]. В Концепции такими понятиями являются:

-

• готовность к педагогической заботе у будущих учителей в вузе как интегративное личностное образование, формирующееся в процессе профессиональной подготовки в вузе, включающее в себя профессиональные знания, умения, эмпатию и рефлексивность, гарантирующее субъект-субъектное взаимодействие между учителем и учеником с целью обеспечения благополучия ученика;

-

• формирование готовности к педагогической заботе у будущих учителей в вузе как личностно-ориентированный и рефлексивно-деятельностный педагогический процесс, направленный на развитие у студентов устойчивой мотивации к изучению данного феномена, освоение студентами знаний о сущности педагогической заботы и умений ее осуществления, развитие у них эмпатии и рефлексивности.

Теоретико-содержательное наполнение Концепции

Методологическими подходами Концепции являются:

-

• системный (процесс формирования готовности к педагогической заботе у будущих учителей в вузе представлен функционирующими элементами, образующих единство и целостность);

-

• личностно-деятельностный (описываемый процесс обеспечивается включением студентов в различные виды деятельности; личность выступает как предпосылка деятельности, так и ее результат [16]);

-

• аксиологический (профессиональная подготовка направлена на обогащение ценностно-смысловой сферы будущих учителей, интериоризацию ценностей);

-

• акмеологический (будущий учитель есть субъект деятельности, осознанно мобилизующий свои ресурсы для достижения профессионализма в процессе своей профессиональной подготовки).

Из обозначенных подходов выводятся методологические принципы системности, деятельности, гуманизма, активности.

Мы разделяем точку зрения Е.Ю. Васильевой, которая определяет образовательную среду как разнообразное поликультурное образование, обеспечивающее личностный рост студента, его самоосуществление [5]. Вслед за Л.В. Верниенко и Л.Г. Кузьменко подчеркнем, что от образовательной среды вуза зависит характер восприятия студентами профессиональной действительности, опыт взаимодействия с другими субъектами образования [6]. Таким образом, образовательная среда вуза выступает первым фактором формирования готовности к педагогической заботе у будущих учителей в вузе.

Общение обучающихся между собой оказывает особое влияние на усвоение социальных статусов и ролей, формирование опыта межличностного взаимодействия. Как утверждает Л.А. Витвицкая, образовательное пространство есть взаимодействие личностей, которые оказывают друг на друга некоторое влияние. При контакте с другой личностью возникает чувство высокой значимости происходящего, что обеспечивает формирование аксиологической сферы обоих [7]. Коммуникация субъектов профессионального педагогического образования формирует общность, в рамках которой происходит ценностно-смысловой и содержательно-информационный обмен. Это способствует профессиональному становлению личности студентов [17]. В связи с этим важным фактором формирования готовности к педагогической заботе у будущих учителей в вузе становится гуманистический характер общения студентов между собой. Такое общение обеспечит у будущих учителей интериоризацию гуманистических ценностей, которые будут служить для них ориентирами социальной и профессиональной активности.

Субъективный опыт есть детерминант деятельности и фактор, влияющий на мета-когнитивные способности личности. Исследование А.Н. Проворовой подтвердило вза-

КОУШ ОНЕ Н ТЫ ГОТОВЫ ОСТИ К ПЕ ДА ГОГИ ЧЕ СКОП ЗАБОТЕ

__________ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В ВУЗЕ ___________

Наличие систематических

РЕФЛЕКСИВНО ОЦЕНОЧНЫЙ

i

ПРАКТИКО-ОРИЕН1ИРСВАННЫЙ

_______т____

ЗНАНИЕВЫЙ

*

ЭМОЦИОНАЛЫЫЙ

§

|

когнитивный |

— |

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ |

— |

эмотивный |

РЕФЛЕКСИВНЫЙ |

ГОТОВНОСТЬ К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТАВОТЕ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В ВУЗЕ

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЗАБОТЕ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В ВУЗЕ

|

П ЭТ АП |

|

|

С0_ |

ЕРЖАТЕЛЬНО. ■ЕЛЬНОСТНЫИ |

ш

РЕФЛЕКСИВЕЮ-ОЦЕНОЧЕЗЫИ

Формирование устойчивой мотивации к овладению знаниями о сущности педагогической заботы и умениями её осуществления. щемлением к лично стно-ессиональному развитию

Включение в различные виды деятельности, направленные на овладение знаниями о педагогической заботе, умениями ее осуществления

Рефлексия собственной деятельности, оценка достижений в освоении знаний о педагогической заботе и умении её осуществления

КРИТЕ РИИ. ПОКАЗАТЕЛИ И УРОВНИ С ФОР МИРОВАЯ И ОСТ И ГОТОВНОСТИ К ______ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЗАБОТЕ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В ВУЗЕ ______

педагогической заботы, её специфике, значимости и месте в системе профес сион апьной деятельности учителя

Владение пре ф ее слон альным и умениями, направленными ' на пом ешь ученику и пре дета впе иным й: выявлением трудностей ученика и причин их возникновения, адекватной оценкой ситуации, выбором продуктивны^ педагогических действий

Развитая эмпатия, подразумевающая способность к сопереживанию, сочувствию, идентификации

Развитая рефлексивность, обес печи ваюшая способность осуществлять самооцен ку успешности усвоения ' знаний о педагогической заботе и умений её осуществления

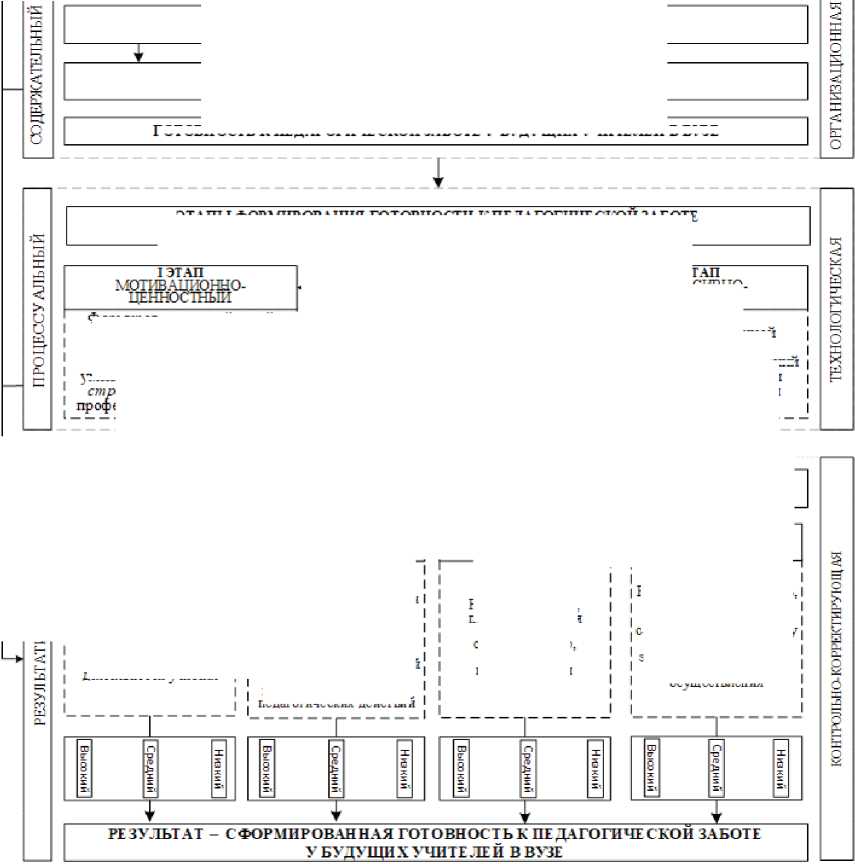

Рис. Модель формирования готовности к педагогической заботе у будущих учителей в вузе имосвязь субъективного опыта с метакогнициями и разными типами рефлексии. Так, в описании субъективного опыта у лиц с преобладанием системной рефлексии выражена личностная вовлеченность в выполняемую деятельность, отмечены взятие ответственности за принятые решения и гибкость в урегулировании непредвиденных задач. В то же время интроспекция или квазирефлексия связаны с пессимистичным взглядом на результаты своей деятельности и вместе с негативными метакогнитивными убеждениями формируют образ беспомощности [21]. Исследование доказывает важную роль субъективного опыта в личностно-профессиональном развитии будущих учителей, так как на эффективность педагогической деятельности влияют представления педагога о самом себе, то есть его Я-концепция. Безусловно, приобретаемые профессиональные знания и умения студент «пропускает через себя», соотносит их с прожитым опытом, который может быть понятен только им самим. Учет субъективного опыта студента позволит сформировать у него «живое» личностно значимое знание [15]. Таким образом, в качестве третьего фактора выступает субъективный опыт будущих учителей.

Многоаспектный анализ проблемы позволил выявить закономерности формирования готовности к педагогической заботе у будущих учителей в вузе, которые были подтверждены в ходе апробации Концепции:

-

• чем выразительнее гуманистический характер образовательной среды вуза, тем более интерсубъективным будет процесс профессиональной подготовки студентов к педагогической заботе;

-

• если формирование готовности к педагогической заботе у будущего учителя основано на анализе и преобразовании его субъективного опыта, то актуализируется его ценностно-смысловая сфера, придающая профессиональным знаниям и умениям личностную значимость;

-

• чем чаще будущий учитель включен в предметное и социальное содержание будущей профессиональной деятельности, тем шире будет у него сформирован опыт педагогической заботы.

Нормативная модель

Концепция отражена в виде модели – системы, замещающей оригинал в определенных отношениях и обеспечивающей возможность получения нового знания об оригинале в результате исследования (рис.) [23].

Опытно-экспериментальная работа по апробации Концепции проходила на базе Благовещенского государственного педагогического университета в период с 2022 по 2025 гг. Выборка составила 112 студентов факультета педагогики и психологии.

На мотивационно-ценностном этапе формирования готовности к педагогической заботе у будущих учителей в вузе внедрялась программа «Педагогическая забота и личность учителя», основными задачами которой являлись: интериоризация профессионально-педагогических ценностей (гуманистические, творческой самореализации, интеллектуальные, социальные, эстетические) [18], развитие эмпатии и ориентированности на личностную модель взаимодействия с детьми. В основе реализации программы лежала работа с субъективным опытом студентов. Основная задача предлагаемых заданий заключалась в создании условий для самораскрытия студентов, понимания своего отношения к обсуждаемой теме. Примером служит самоанализ участниками базовых концепций отношений, сформированных у них в результате взаимодействия со значимыми взрослыми в детстве (по Н. Пезешкиану [20]). В частности, «Ты-концепция» представляет собой отношения человека с другими, а основная модель этих отношений – пример взаимоотношений родителей (значимых взрослых). Разделившись на пары по принципу «говорящий – слушатель» студенты вели диалог, в ходе которого слушатель схематично отмечал микро- и макрособытия, оказавшие влияние на формирование «Ты-концепции» говорящего. Акцент в диалоге делался на обсуждении заботы значимых взрослых друг о друге и, следовательно, заботы самим студентом о близких людях (родственниках, друзьях, супруге). Далее следовала работа по проецированию опыта заботы на будущую профессиональную деятельность. Особое внимание уделялось преобразованию негативного опыта заботы (или отсутствия такового). Роль пре-

Таблица

Сводные результаты итоговой диагностики уровня готовности к педагогической заботе у будущих учителей

На содержательно-деятельностном этапе осуществлялось обогащение знаний о педагогической заботе как элементе профессиональной деятельности; развитие умений по формулированию и решению педагогических задач (определять проблему, анализировать ситуацию, выбирать и корректировать комплекс педагогических действий с учетом образовательных потребностей и особенностями развития ученика, оценивать эффективность оказанной ребенку помощи). Внедрялась программа «Педагогическая забота в профессиональной деятельности учителя». Студенты изучали как педагогическую сущность заботы, так и философскую, психологическую. Внимание уделялось рассмотрению видов заботы (истинная, псевдозабота; дезадаптирующая, собственно забота; аутозабота, забота о другом) [1], формам ее осуществления. Эффективность программы усиливалась за счет создания условий для педагогической заботы самими студентами через организацию социально значимых мероприятий на факультете. В частности, была создана традиция «С заботой о друге», в рамках которой студенты объеди- нялись в пары, оказывали друг другу посильную помощь, поддержку. По окончании семестра результаты такой работы обсуждались в группе вместе с кураторами и наставниками. Вне университета студенты также участвовали в общественных (благотворительных, социально-педагогических) акциях, организовывали мероприятия для детей из социально-реабилитационного центра «Забота» (г. Благовещенск).

Рефлексивно-оценочный этап подразумевал оценивание студентами своей учебнопрофессиональной деятельности, формулирование проблем и поиск дефицитов в формировании у себя готовности к педагогической заботе. Усиливалась роль рефлексивных технологий (кейс-технологии, деловые игры, «Frayer», «World Cafe», «Fishbone», игра-сессия «Педагогическая забота»). Такая работа позволяла студентам стать активными участниками образовательного процесса за счет самоанализа уровня профессиональной готовности. Так, модель «Frayer» позволяла будущим учителям уточнить ключевые понятия («педагогическая забота», «истинная забота», «заботливость» и др.), выразить свое отношение к изучаемым темам. Игра-сессия «Педагогическая забота» представляла собой форму, в которой студенты выступали разработчиками социально значимых проектов на тему заботы. В основу была взята игра-сессия, разработанная В.Е. Дмитриевым. Используя заранее заготовленные карточки («вектор», «элемент», «талант», «цитата») студенты проектировали образовательные программы, индивидуальные маршруты, различные мероприятия.

Диагностика искомого качества осуществлялась на основе представленных в модели критериев и показателей с использованием стандартизированных методик и непараметрических статистических критериев (U-критери й Манна-Уитни , Т-критерий Вил-коксона) (таб.).

Качественный анализ результатов показал положительные изменения по изучаемым критериям. Студенты смогли описать сущность, функции, специфику педагогической заботы в соответствии со своим профилем подготовки, чаще стали отмечать важность принятия учителем ответственности за личностное развитие ребенка и его благополучие. Заботливое отношение проявлялось у студентов в ходе производственных практик. Они стали более внимательны к чувствам и проблемам учеников, уделяли больше внимания решению возникающих у них трудностей. Увеличилась способность к саморегуляции и эмоциональной устойчивости в сложных педагогических ситуациях. У студентов повысилась способность преобразовывать ситуацию в педагогическую задачу, выявлять и корректировать трудности обучающихся в соответствии с их образовательными потребностями и особенностями развития. Они стали чаще и глубже анализировать свою деятельность, что особенно проявлялась в процессе решения кейс-задач.

Использование непараметрического статистического критерия ( U-критерий Манна-Уитни ) подтвердило сдвиг значений по каждому критерию между экспериментальными и контрольной группами. В частности, между ЭГ-1 и КГ Uэмп (при p ≤ 0,01) по критериям составляет 0,000* (знаниевый), 0,001* (практико-ориентированный), 0,001* (эмоциональный), 0,006* (рефлексивно-оценочный). Между КГ и КГ Uэмп (при p ≤ 0,01) – 0,281 (знаниевый), 0,780 (практико-ориентированный), 0,833 (эмоциональный), 0,248 (рефлексивно-оценочный). Расчет Т-критерия Вилкоксона подтвердил сдвиг значений в экспериментальных группах. В ЭГ-1 Тэмп (при p ≤ 0,01) составляет 0,001*, 0,003*, 0,002*, 0,001*; в ЭГ-2 это значение составляет 0,002*, 0,002*, 0,001*, 0,001*. В КГ Тэмп (при p ≤ 0,01) – 0,034, 0,021, 0,083, 0,015. Полученные данные подтверждают эффективность разработанной Концепции.

Заключение включает в себя ряд положений:

-

1. По результатам исследования разработана концепция формирования готовности к педагогической заботе у будущих учителей в вузе. Ценностно-смысловые ориентиры Концепции выполняют научно-теоретическую функцию и включают в себя цель,

-

2. Эффективность Концепции подтверждена в ходе опытно-экспериментальной работы, в том числе с использованием непараметрических статистических критериев (U-критерий Манна-Уитни, Т-критерий Вилкоксона). Итоговая диагностика показала значительное повышение показателей по заявленным критериям (знаниевый, практико-ориентированный, эмоциональный, рефлексивно-оценочный) в экспериментальных группах.

-

3. Перспективы дальнейшего исследования исходят из теоретико-методических предпосылок проблемы и тенденций современного образования. Такими перспективами являются преобразование Концепции для организаций среднего профессионального образования с учетом иных факторов, закономерностей и принципов; расширение содержательной стороны Концепции за счет выявления организационно-педагогических, психолого-педагогических и дидактических условий формирования готовности к педагогической заботе у будущих учителей.

ключевые понятия и ведущую идею, связанную с актуализацией личностного смысла педагогической заботы у студентов путем преобразования существующего у них опыта заботы. Теоретико-содержательное наполнение осуществляет аналогичную функцию и включает в себя методологические подходы, принципы, факторы и закономерности. Конструктивно-технологическую функцию Концепции выполняет модель, в которой отражены поэтапная технология формирования готовности к педагогической заботе у будущих учителей, критерии и показатели сформированности у них этой готовности.