Концепция минимализма в дизайне одежды - история и современность

Автор: Ермилова Дарья Юрьевна

Журнал: Сервис plus @servis-plus

Рубрика: Экономика и сервис

Статья в выпуске: 4 т.13, 2019 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена минимализму как творческой концепции и направлению в дизайне ХХ-XXI веков. Предмет исследования - проектная культура индустриального и постиндустриального общества. Тема исследования - минимализм как творческая концепция в дизайне, в том числе в дизайне одежды. Цель исследования - выявить особенности концепции минимализма проектирования в дизайне и дизайне одежды, проследить развитие концепции с момента зарождения до современности, показать ее особенности на каждом этапе развития. Гипотеза исследования - минимализм в дизайне, возникший как одно из направлений функционализма с ориентацией на массовое серийное производство и обеспечение высокого эстетического качества массовой продукции, в постиндустриальную эпоху связан в большей степени с вопросами экологии, в том числе проблемами экологии человека. В исследовании были применены культурологический подход, рассматривающий проектную деятельность в тесной связи с реалиями эпохи, системный подход, позволяющий выявить связь эстетических теорий с конкретной практикой дизайн-проектирования...

Дизайн, дизайн одежды, минимализм, пуризм, функционализм

Короткий адрес: https://sciup.org/140244523

IDR: 140244523 | УДК: 37 | DOI: 10.24411/2413-693X-2019-10406

Текст научной статьи Концепция минимализма в дизайне одежды - история и современность

Введение. В 2010-е гг. на фоне мирового экономического кризиса вновь актуальным стало направление минимализма в дизайне – и как стиля в дизайне интерьера, и как стиля в одежде, о чем свидетельствует успех таких марок как «Vetements» и «Off whyte» [1]. Особенно популярным стало понимание минимализма как стиля жизни в связи с тенденцией к «этичному», «ответственному» или «зеленому» потреблению и экологически правильному стилю жизни. Это доказывает поистине мировой успех идей Марие Кондо и других теоретиков концепции «разхламления» [2, 3, 4, 5, 6].

В искусствоведческой теории первое использование термина «минимализм» (minimal art, minilism) принадлежит британскому философу и искусствоведу Р. Уолхейму, во второй половине 1960-х гг. применившего его к анализу творчества дадаиста М. Дюшана и современных художников, сводящих к минимуму вмешательство художника в окружающую среду (например, американского художника Фрэнка Стеллы) [7, 8, 9]. Но еще раньше, в 20-е годы ХХ века, был сформулирован и применен на практике основной принцип минимализма «Меньше – значит больше!» легендарным немецким архитектором и дизайнером Людвигом Мис ван дер Роэ. Истоки минимализма как концепции в дизайне лежат, главным образом, в функционализме 1920-х годов, а также беспредметной живописи начала ХХ в., а духовные начала – в японской художественной традиции. [7, 8, 9], а также в эстетике протестантизма [10, 11]. Также концепция минимализма получила развитие в проектировании одежды [12, 13, 14, 15, 16].

Минимализм в европейской художественной традиции имеет уже почти столетнюю историю, причем его становление заняло несколько десятилетий, постепенно превращаясь в самостоятельную концепцию в архитектуре и дизайне. Особое влияние на его становление оказало японское искусство, увлечение которым началось еще в 1870-80-е гг. Открытие японской культуры, которая была своеобразной «Terra Incognita» для Европы в результате политики самоизоляции японских властей эпохи Эдо, стало своеобразным культурным шоком для европейцев эпохи историзма и ретроспекти-визма. Особенно поражал интерьер японского дома, который казался совершенно пустым пространством на фоне перенасыщенных европейских интерьеров эпохи ретроспективизма. Японские художественные принципы были такими необычными и даже парадоксальными для европейского сознания, что потребовалось несколько десятилетий, чтобы перейти от банального коллекционирования японских гравюр, фарфора, ширм, нэцке и имитации японских артефактов в эпоху «японизма» и стиля ар нуво до их воплощения в оригинальных концепциях – прежде всего в концепции функционализма [17].

На формирование концепций функционализма (и конструктивизма как одного из его направлений) оказало также влияние новое направление художественного авангарда – абстракционизм или беспредметная живопись. Художники-беспредметники считали

2019 Том 13 №4

«первоэлементами» живописи простейшие геометрические формы или элементы, которые должны были стать своеобразными «атомами», из которых должно строиться новое совершенное произведение. Подобных взглядов в живописи придерживались и будущие конструктивисты – живописцы-беспредметники Л. Попова, А. Родченко, функционалисты - члены голландской группы «Де Стиль» П. Мондриан и Т. Ван Дусбург.

Функционализм, сформировавшийся как дизайн-концепция в 1920-е гг. (творчество дизайнеров Баухауза, Ле Корбюзье, советских конструктивистов), провозглашал целесообразность и универсальность форм как важнейшую основу предметного творчества. Классик немецкого функционализма Дитер Рамс, который работал уже в период, когда функционализм стал «интернациональным стилем» в дизайне, так определял его основные установки: простота вместо сложности, долговечное вместо модного, функциональное вместо эмоционального, разумное вместо эффектного [18].

В предметном творчестве эти принципы впервые наглядно реализовались в продукции немецкого Веркбунда еще до Первой мировой войны, а после войны - в проектах Баухауза. Формы, созданные тогда по этому принципу, оказались «дизайнерским долгожителями», завоевали массовый рынок, их можно увидеть и сегодня (нужно отметить, что уже не в качестве единственно возможных, а как одного из стилевых вариантов «хорошего дизайна»), например, в магазинах сетей масс-маркета типа «Икеа». И это не случайно – обращение к истокам проектирования для промышленного производства актуально и сейчас, в начале XXI века. С момента возникновения функционализма его основой как проектной концепции стала установка на максимальное использование функции вещи в условиях низких экономических возможностей покупателя. Цель функционализма – создание качественного дизайн-продукта, доступного максимальному количеству потребителей при минимальных затратах. В проектной культуре сложилась устойчивая тенденция минимизации затрат, задачи которой меняются – от снижения себестоимости товара в начале ХХ века до производства высокотехнологичных экологичных вещей в начале XXI. То, что первоначально было продиктовано экономической необходимостью, спустя век стало модным направлением в дизайне и архитектуре.

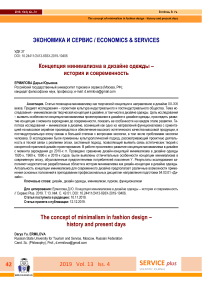

В годы рождения минимализма как концепции в дизайне в 1920-е годы он воспринимался современниками как самая радикальная идея, часто с оттенком политической левизны. Дизайнеры-минималисты декларировали эстетику простоты первоформ, принципиальный отказ от декора. На сторонников новой концепции оказали влияние идеи А. Лооса, изложенные в книге с «говорящим» названием «Орнамент и преступление» [19]. В интерьере впервые концепция минимализма была реализована в особняке Шрёдер Г. Ритвелда, затем в интерьерах Ле Корбюзье с мебелью Ш. Перьен.

Рис. 1 – Минимализм как направление функционализма: а) Дом Т. Шрёдер. Г. Ритвельд, 1924 г.; б) Вилла Савой в Пасси. Ле Корбюзье, Ш. Перьен, 1931 г.

Fig. 1 – Functionalism: a) Rietveld Schröderhuis, 1924; b)Villa Savoye. Le Corbusier, C. Perriand, 1931

При этом важнейшие особенности современного минимализма – визуальная сдержанность и использование преимущественно натуральных материалов, не были столь важными для функционализма (или пуризма) 1920-30-х гг. Хотя на фоне декоративного «буйства» стиля ар деко интерьеры функционалистов и выглядели более «спокойными», но отказать им в выразительности, своеобразной образности и даже

2019 Vol. 13 Iss. 4

экстравагантности нельзя. Например, цветной пол и мебель в особняке Шрёдер кажутся артефактами в духе живописи П. Мондриана. Даже мебель Баухауза (например, ярко-красные кресла в кабинете директора В. Гропиуса) нельзя назвать визуально нейтральными, незаметными – их можно сравнить, скорее, с мебелью группы «Мемфис» 1980-х гг. Также отличаются от современного минимализма и проекты в области графического дизайна – например, плакаты В. Маяковского и А. Родченко для Моссельпрома выглядят визуально «сдержанными» только по сравнению с «избыточным» неорусским стилем. Также нельзя назвать в полной мере минималистскими проекты конструктивистского костюма – отказ от декора (или «украшательства», как выражались конструктивисты) и упрощение конструкции для унификации производства были не самоцелью, а, скорее, логичным развитием их концепции [12].

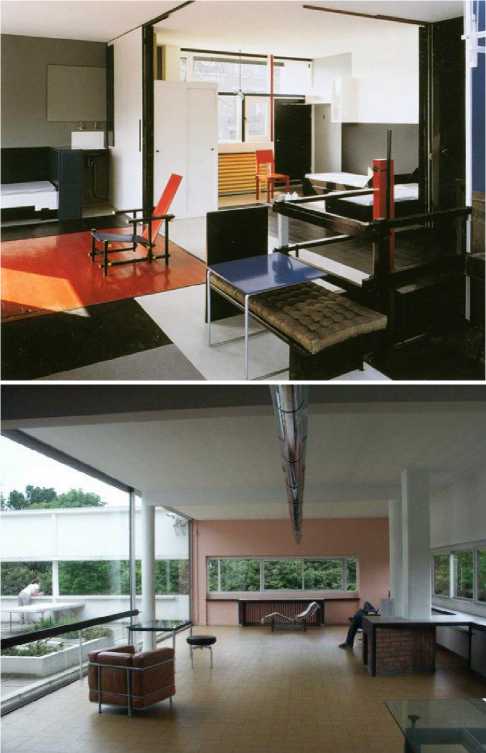

Рис. 2 – а) «Маленькое черное платье» Г. Шанель, 1926 г.; б) «Маленький костюм Шанель», 1950-е гг.

Fig. 2 – a) «Little black dress» G. Chanel, 1926; b) « Little Chanel suit», 1950s

Истинной «родоначальницей» концепции минимализма в дизайне одежды стала реформатор женской моды Коко Шанель » [12, 13, 16, 20]. Причем у нее новаторские идеи воплотились не в теоретических положениях, статьях или выступлениях, а в реальных моделях, оказавшись гораздо более жизнеспособными, чем проекты конструктивистов. Идея «маленького черного платья» Шанель – основа минималистского гардероба – нейтральная и с точки зрения цвета, и с точки зрения формы вещь, что позволяло её видоизменять с помощью аксессуаров и дополнений. Это была многофункциональная вещь, поскольку

«маленькое черное платье» можно было носить с утра до вечера, не переодеваясь несколько раз в день, как требовала мода 1920-х гг. Шанель нарушила одно из основных требований - соответствие костюма времени дня и ситуации, но не «покусилась» тогда на модные тенденции в силуэте. Её «маленькое черное платье» можно было носить, видоизменяя соответствующим образом в разных ситуациях, но нельзя было носить несколько лет подряд – его силуэт и длина по– прежнему зависели от моды.

Шанель смогла разрушить эту зависимость, предложив в 1954 г. «маленький костюм в стиле Шанель» и заменив им «маленькое черное платье» [12, 13, 16, 20]. Обладая многофункциональностью «маленького черного платья», костюм еще и имел узнаваемые признаки «стиля Шанель». Его можно было носить, как считала его создательница, 5-6 лет, а на самом деле – практически вечно, так как его моральный износ совпадал с физическим износом. Эту долговечность обеспечивало качество материалов. Идеальная вещь, с точки зрения минимализма – та, которая долго не изнашивается, сохраняет актуальность с точки зрения формы и стиля, нейтральна не только по цвету, но и по форме, что допускает возможность ее дополнять аксессуарами, но и не вызывает «визуальной усталости». Шанель удалось создать классический стиль, который в момент своего появления воспринимался как дерзкое нарушение традиций. При этом стиль Шанель не требовал от его последователей больших усилий и смелости быть оригинальными – он представлял собой некую униформу, при этом давая возможность продемонстрировать социальный статус и вкус (правильный выбор в общепринятом понимании).

В 1930-е гг. минимализм (или пуризм) вошел в моду, но уже как стиль элиты, а не дерзких революционеров в архитектуре и дизайне. Направлением в массовой моде минимализм стал только после Второй мировой войны. В 1950-е гг. минимализм – одна их характеристик так называемого «интернационального стиля» в дизайне. В 1960-е гг. появляются концепции минимализма в живописи, музыке, наблюдается возрождение авангардных стилей 1920-х гг., но предметная среда оказывается под влиянием тенденций постмодернизма, казалось, совершенно противоположных минимализму – избыточность визуального языка, многозначность, стилевое разнообразие и программный эклектизм и индивидуализация предметно-пространственной среды. Но именно в 1970-е гг., когда постмодернистские тенденции становятся ведущими в массовой культуре, появились дизайнеры, которые

2019 Том 13 №4

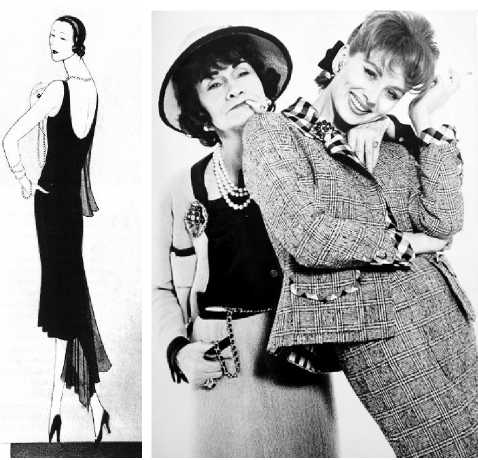

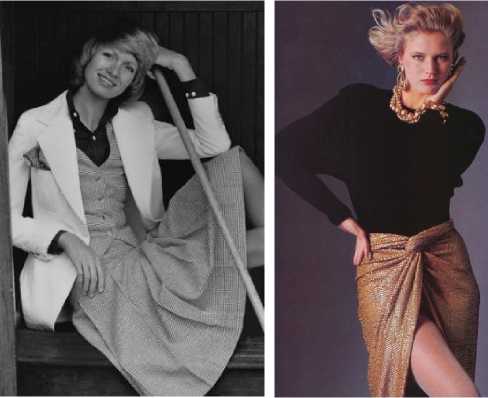

сделали ставку на реализацию концепции минимализма в промышленных коллекциях: Холстон, К. Кляйн, Дж. Армани. В отличие от Шанель, они стремились не к многофункциональности вещи, а, скорее, к визуальной неагрессивности и простоте классических форм одежды, вариативности, спокойной цветовой гамме, отсутствию декора и примет сезонной моды, что позволяло делать акцент не на костюме, а на индивидуальности человека, который ее носит, и максимально удлинить срок актуальности вещи. Коммерческий успех и популярность этих брендов доказали, что это была концепция, соответствующая потребностям большой части потребителей [12, 13,14, 15,16].

Рис. 3 – Дж. Армани, 1982 г.

Fig. 3 – G. Armani, 1982

Рис. 4 – Р. Холстон, 1970-е гг.

Fig. 4 – R. Halston, 1970s

В начале эпохи постмодернизма концепция функционализма переживала кризис, устаревшим казался принцип «форма следует функции» и понятие «хорошей формы» в дизайне. Функциональная форма уступала место «открытой форме», рациональность -«визуально-смысловой стимуляции», критерий полезности - метафоричности и образности, игровым и гедонистическим моментам. Порожденный индустриальным обществом, функционализм, казалось, утрачивал актуальность в обществе постиндустриальном, одной из важнейших идей которого стала идея принципиального плюрализма и «открытых систем». В дизайне «новое мышление» стало признаком гуманитарно-экологически ориентированного сознания, стимулом обновления целей и задач профессиональной деятельности, приведшим к формированию «средового подхода» в дизайне [21].

Рис. 5 – а) К. Кляйн, 1970-е гг.; б) Д. Кэран, 1985 г.

Fig. 5 – C. Klein, 1970s; b) D. Karan, 1985

Казалось, для минимализма наступили плохие времена. Однако постмодернистская «всеядность» подразумевает мирное сосуществование различных стилей, направлений и концепций. Поэтому при определенных условиях (соответствии образу жизни) минимализм может вновь стать актуальным и востребованным. Так и произошло - в 1990-е гг. наступило «новое пришествие» минимализма. Отчасти на это повлияло увлечение восточными духовными практиками, которое провоцировало к освоению философии минимализма. Минимализм 1990-х культивировал понятия меры и гармонии, простоту форм, артистичную недосказанность стиля, соответствующие эстетическим принципам дзен-буддизма.

Другая причина - более серьезная, ибо мода на буддизм прошла, а этот фактор остался. Многие теоретики дизайна и сами дизайнеры отмечали, что «визуальная истерия», перенасыщенность предметной среды 1980-х гг. агрессивными визуальными образами требовали своеобразного отдыха, «белого», «неоспо-койного» дизайна (по выражению итальянского дизайнер М. Мариани) [22]. Появления подобного стиля

2019 Vol. 13 Iss. 4

ожидали уже в конце 1980-х гг. когда стали говорить о «творческом декадансе» в дизайне, о «знаковом засорении» среды как результате гипертрофированной образности «Нового дизайна». «Образная истерия» провоцирует искусственное мгновенное устаревание форм, стремительный поток визуальных образов вытесняет живую реальность, человек не успевает адаптироваться к новым формам, как их уже сменяют другие. Все эти негативные явления, несомненно, были порождены потребностями рыночной экономики и культом потребительства и за прошедшее с тех пор время только усилились. Возникла острая потребность в возвращении прочных безусловных ценностей, поскольку бесконечная сменяемость предметного мира усиливает чувство неустойчивости и неопределенности становится следствием бытия человека в культуре. Во Франции с 1979 года введено понятие «визуального загрязнения», вызываемого как плотностью застройки, так и насыщенностью города рекламой. Итальянский дизайнер Мариани спустя десять лет призывал: «Люди пресытились визуальным и звуковым мусором и всем эти шумом и трескотней вокруг. Им хочется тишины и покоя... [22, с. 48]. Мир переполнен, он задыхается. Человек наследил повсюду… Быть может, стоит лет на десять вовсе прекратить проектировать и посмотреть, что произойдет» [22, с. 65].

Эти проблемы требуют анализа антропологического аспекта восприятия и семантического потребления в условиях информационной перегруженности и визуального изобилия. В этом контексте минимализм трактуют как антропологичесую составляющую функционализма [23]. Минимализм понимается как один из путей создания комфортной предметной среды для человека в постиндустриальном обществе [23]. Основные качества минимализма в полной мере соответствуют требованиям экологической эстетики [24]. В частности, экологическая эстетика нацеливает экологически-ори-ентированный дизайн на проектирование продуктов, которые бы благоприятно воздействовали на психику человека, передавали ему ощущение покоя, естественности, раскованности [25]. Кроме того, с позиции экологически ориентированного дизайна, минимализм является как раз наиболее удачной дизайн-концепцией, позволяющей рационально расходовать и экономить ресурсы.

Третья причина популярности минимализма в 1990-е гг. - экономический кризис, благодаря которому потребители оценили многофункциональность, вариативность и, соответственно, экономичность этого направления в дизайне. С этой точки зрения, универсальность и многофункциональность вновь должны стать важнейшими качествами современной вещи. В дизайне одежды выявились «истинные» минималисты, которые сделали его основой своей творческой концепции (Джил Зандер, Хельмут Ланг, Кельвин Кляйн, Донна Кэран) и «временные» - «примкнувшие» к нему в период его наибольшей популярности в массовой моде во второй половине 1990-х гг. (Миучча Прада, Доменико Дольче и Стефано Габбана). Простота, но в то же время изощренность и нетривиальность покроя в сочетании со сдержанными нейтральными цветами, необычными тканями и фактурами пользовались успехом во всем мире. Итальянские фирмы представляли более «смягченный» вариант минимализма в стиле ретро, не отказываясь от декора и ярких цветов [12,13,14,15,16].

Но все-таки минимализм 1990-х ассоциировался, прежде всего, с успехом американских марок, которые впервые получили настоящее признание за пределами США. Американский минимализм базировался на традициях спортивного стиля, созданного еще в 1940-е гг. К. Маккарделл и В. Максвелл. В нем также чувствуется влияние протестантской этики и философии дзэн-буддизма (например, Д. Кэран является поклонницей дзэн). Холстон, Кельвин Кляйн, Донна Кэран, Марк Джакобс, Майкл Корс, Том Форд продолжили эти традиции [12, 13,16].

Минимализм в дизайне одежды - это не только и не столько простота формы и нейтральные цвета (черный, белый, бежевый, в 1990-е гг. - серый). Эти качества являются основой многофункциональности и универсальности вещей, из которых можно составить базовый минимальный гардероб, который идеально соответствует тенденции к сокращению потребления. Минимализму 1990-х были присущи изысканность кроя и качество материалов, тем более что мода 1990-х гг. не требовала присутствия традиционных аксессуаров -например, бижутерии. Их роль играли очки, обувь и сумки, желательно известных марок. Но при этом непременным требованием к вещам должно быть высокое качество материалов и пошива, что и обеспечивает возможность долгой эксплуатации.

2019 Том 13 №4

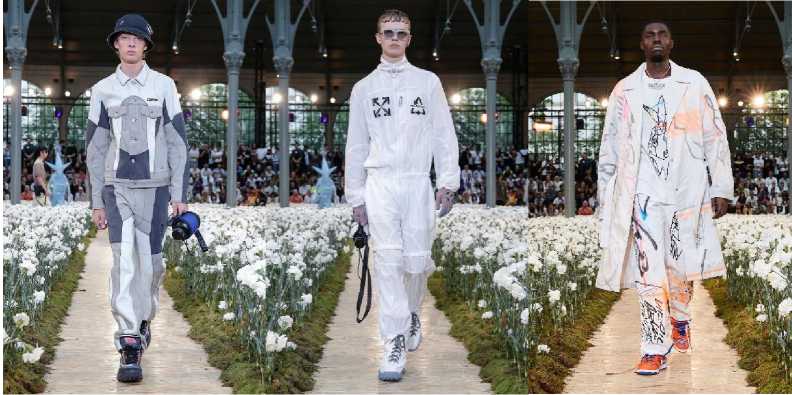

Рис. 6 – «Off-White», весна-лето 2020 г.

Fig. 6 – «Off-White», spring-summer 2020

Массовая популярность минимализма как одного из стилей конца 1990-х гг. сменилась его забвением в 2000-е, когда на первые план вышли антагонистичные ему стили – например, винтаж или гламур. Однако в 2010-е гг. под влиянием экономического и экологического кризисов минимализм опять стал востребован – одним из символов его новой популярности стала замена Дж. Гальяно в качестве арт-директора Дома «Диор» на минималиста Рафа Симонса, (апрель 2012), что, судя по продажам, было тогда вполне оправдано с коммерческой точки зрения. Помимо уже известных брендов, придерживавшихся концепции минимализма, появились новые, ориентирующиеся на запросы нового поколения (так называемого поколения «миллениалов» или поколения Y , поколения «некст», «сетевого» поколения, милленитов, эхо-бумеров и т.п. - так принято называть поколение родившихся после 1981 года) - «Denis Simachёv», "Gosha Rubchinskiy", «Vetements» братьев Гвасалия, «Off-White» Вирджила Абло или шведский бренд COS, предложивший качественную и долговечную одежду вне трендов и вне времени впервые по демократичным ценам [12, 26].

Современными молодыми потребителями одежда воспринимается в большей степени не как показатель социального статуса, а как объект, наделенный смыслами, ценность которого определяется контекстом. Покупатель поколения Y выбирает даже не вещи с определенной функцией, а воспоминания, эмоции, «опыт», скорее не форму одежды, а смыслы, заключенные в визуальных образах, при этом сама форма может быть нейтральной. Ирония необыкновенно важна для поколения Y, которое стремится продемонстрировать не материальные возможности, а свой вкус и вовлеченность в процессы современной жизни. Если подделки известных брендов позволяли имитировать богатство, то в 20-е стало актуально имитировать простоту и даже бедность. Марки одежды категории «люкс» стали активно обращаться к стилю стритстайл (стритвер). Эта тенденция породило стили нормкор (намеренно «безликий» стиль уличной моды) и горпкор (образ «городского туриста») [27].

Рис. 7 – Лукбук «COS», весна-лето 2020 г.

Fig. 7 – Lookbook «COS», spring-summer 2020

Перенос внимания на смыслы вновь сделал актуальным простые формы одежды, которые стали своеобразным «чистым холстом» для рисунков и надписей. Бренды этичной моды тоже, как правило, придерживаются минимализма, что делает это направление еще более актуальным, поскольку поколение Y готово переплачивать за экологичность одежды. Уже оцененное в 1990-е г. свойство минимализма быть «eco-friendly» в 2010-е гг. стало пониматься как важное конкурентное преимущество, соответствующее тенденции к снижению темпов производства и потребления, а

2019 Vol. 13 Iss. 4

также отказу от использования невозобновляемых ресурсов [28]. Стремление к простоте отвечает стремлению к осознанному потреблению, популярного среди молодых потребителей. Вместо знаменитого правила «трех F» функционализма («форма следует функции») теперь действует правило «трех R» («reduce, reuse, recycle»): «потребляй меньше, используй повторно и перерабатывай то, что можно переработать».

Важно и то, что базовые формы одежды современного минимализма подходят как мужчинам, так и женщинам, поскольку направление унисекс по-прежнему является одной из важнейших тенденций, влияющей на стиль потребления поколения Y.

Заключение. В работе было показано развитие минимализма как концепции в дизайне. Как направление функционализма минимализм был порожден ориентацией на многофункциональность объектов дизайна и снижение затрат при производстве эстетичной массовой продукции. В постиндустри- альную эпоху минимализм связан в большей степени с вопросами экологии, в том числе проблемами «визуального загрязнения» среды, тенденцией к ограничению производства и потребления, экономному и рациональному использованию ресурсов. Отличительные особенности концепции минимализма в современную эпоху обусловлены потребительскими предпочтениями поколения Y: перенос внимания с функции формы дизайн-объекта на смыслы, культ простоты как результат стремления к осознанному потреблению. Результаты исследования заполняют недостаточно разработанные области в истории минимализма как дизайн-концепции в дизайне одежды. Актуальность концепции минимализма для современного дизайна предполагает различные возможности применения основных положений в преподавании профессиональных дисциплин направления подготовки 54.03.01 «Дизайн».

Список литературы Концепция минимализма в дизайне одежды - история и современность

- Velarde O. Examples of Minimalist Design to Inspire Your Own Creations. https://visme.co/blog/minimalist-graphic-design/#GAV3CaqEyfo8gSzS.99 (Дата обращения: 24.12.2019 г.)

- Maeda J. The Laws of Simplicity (Simplicity: Design, Technology, Business, Life). MIT Press, 2006. 128 pp.

- Sasaki F. Goodbye, Things. Penguin Books Ltd. 2017. 288 pp.

- Kondo М. The Life-Changing Magic of Tidying Up: a magical story. N-Y: Ten Speed Press, 2017. 192 pp.

- Magnusson M. The Gentle Art of Swedish Death Cleaning: How to Free Yourself and Your Family from a Lifetime. Canongate Books.2017. 144 pp.

- Bennett Vogt S. A Year to Clear: A Daily Guide to Creating Spaciousness In Your Home and Heart. Hierophant Publishing. 2015. 384 pp.

- Strickland E. Minimalism origins. Bloomington: Indiana University Press, 1993. Indiana University Press, 2000. 312 pp.

- Becker J. The More of Less: Finding the Life You Want Under Everything You Own. Becoming Minimalist LLC. 2016. 320 pp.

- Wiehager R. Minimalism and After: Traditions and Tendencies of Minimalism in European and American Art from 1950 up to today. Ostfildern: Hatje Cantz; Maidstone: Amalgamated Book Services, 2006. 552 pp.

- Дворжак М. История искусства как история духа. СПб.: Гуманитарное агентство "Академический проект", 2001. 336 с.

- Синюков В.Д. Немецкое искусство в последюреровскую эпоху и церковная реформа Мартина Лютера// Советское искусствознание-81. Вып. 2. М.: Советский художник, 1983. С. 130-147.

- Ермилова Д.Ю. История домов моды. 3-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для вузов. М.: Юрайт, 2019. 443 с.

- Зелинг Ш. Мода: Век модельеров. - Кёльн: Konemann, 2000. 457 с.

- Молхо Р. Быть Армани. М.: Азбука-классика, 2008. 414 с.

- Сибрук Дж. Невидимый дизайнер. М.: ООО "Ад Маргинем Пресс", 2015. - 88 с.

- Мода и модельеры. Шинкарук М., Евсеева Т., Лесняк О.(ред.). М.: Мир энциклопедий Аванта +, Астрель, 2010. - 214 с.

- Круглых Д.Г., Покотило А.Г. Истоки утилитарности японского мышления и его проявления в эстетике повседневности// Философия и общество. 2017. № 3. С. 91-99.

- Cees W. de Jong Dieter Rams Prestel, 2017. 416 рр.

- Лоос А. Орнамент и преступление. М.: Strelka Press. 2018.104 с.

- Гидель А. Коко Шанель М.: Издательство: Эксмо, 2010. 448 с.

- Ермилова Д.Ю. Методы проектирования костюма в эпоху постмодерна// Сервис plus. Научный журнал. Т. 10. 2016. № 4. С. 45-56.

- Курьерова Г.Г. "Что впереди?"// Дизайн на Западе. М.: ВНИИТЭ, 1992. С. 47-66.

- Пигулевский О.В. Минимализм: взгляд, касание, комфорт // Гуманитарные и социально-экономические науки. Северо-Кавказский научный центр высшей школы, Ростов-на-Дону. 2007, №6, с.106-

- Курьерова Г.Г. Экология предметного мира как стратегия дизайна в постиндустриальный период. М.: ВНИИТЭ, 2008. 131 с.

- Привалова И.В. Экологический дизайн. Этико-эстетические концепции в дизайне ФРГ. В сб. "Гуманитарно-художественные проблемы образа жизни и предметной среды". Труды ВНИИТЭ. Вып. 58. М.: ВНИИТЭ, 1989. 144 с. С.45.

- COS и 10 лет минимализма: из чего состоит ДНК бренда. В чем секрет успеха скандинавских минималистов. https://www.buro247.ru/fashion/fashion-industry/3-apr-2017-cos-dna-10-years.html (Дата обращения: 24.12.2019 г.)

- По горпкору: почему обыденные вещи становятся модными. Как американская мода решила стать нормальнее нормального https://www.buro247.ru/fashion/expert/7-jun-2017-gorpcore-why-ordinary-becomes-fashionab.html (Дата обращения: 24.12.2019 г.)

- Ильин А.Н. Культура потребления и экология: проблемы взаимодействия// Человек в мире культуры. Региональные культурологические исследования. 2017. № 2/3 (21). С. 164-174.