Концептуальное моделирование тьюторского сопровождения развития обучающихся на этапе профессиональной подготовки

Автор: Львов Л.В.

Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu

Рубрика: МИДиС: инновационный взгляд на образование

Статья в выпуске: 2 (68) т.17, 2025 года.

Бесплатный доступ

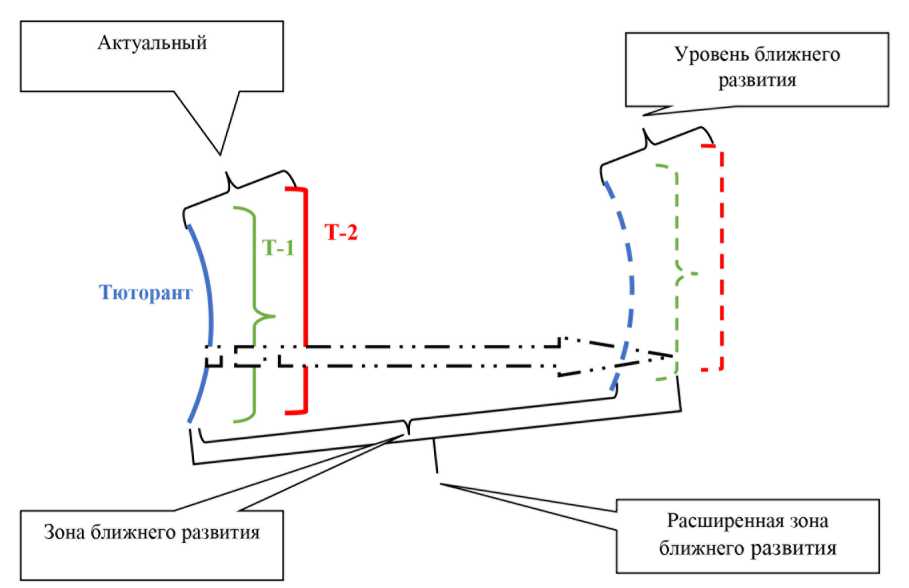

В работе рассматривается проблема тьюторского сопровождения развития студентов в процессе профессиональной подготовки. С позиций системно-синергетического, социально-личностного, компетентностно-контекстного и референтно-личностного подходов обоснована и представлена концептуальная модель тьюторского сопровождения профессиональной подготовки. По мнению автора, концептуальная модель тьюторского сопровождения развития обучающихся структурно включает основную идею исследования (концепт), общие положения, границы применимости, понятийно-категориальный аппарат, совокупность концептуальных положений, содержательно-смысловое наполнение. В исследовании раскрыто содержание атрибутивных (сущностных) закономерностей, закономерностей обусловленности и закономерностей эффективности. Обосновывается возможность приращения зоны ближайшего развития обучающегося за счет опережающего уровня развития тьютора и, соответственно, большей зоны его ближайшего развития при продуктивном сотрудничестве с обучающимся.

Тьютор, тьюторское сопровождение, концепция, концептуальная модель тьюторского сопровождения развития, общая управленческая подготовка, зона ближайшего развития, компетенция, компетентность

Короткий адрес: https://sciup.org/142244957

IDR: 142244957 | УДК: 378.147

Текст научной статьи Концептуальное моделирование тьюторского сопровождения развития обучающихся на этапе профессиональной подготовки

Выполненный анализ убедительно свидетельствует о том, что в настоящее время значительно актуализированы противоречия между уровнем социальноэкономического развития, многообразием форм образования, ведущих к социальной дезориентации, и неспособностью индивида освоить необходимые этапы базовых процессов развития личности (социализации, социального и профессиональнообразовательного самоопределения, самоидентификации) самостоятельно, без внешней поддержки [7, с. 118].

В качестве решения возникших проблем ряд исследователей (В.Н. Блинов [1], М.А. Дьячкова [4], А.П. Зинченко [3], Т.М. Ковалева и В.Е. Коростелев [6], М.В. Кларин [5], К.В. Попов [10] и др.) видят во внедрении в образовательные организации тьюторства в содержательном, организационном и институциональном контексте.

По нашему мнению, актуальность исследования на научно-теоретическом уровне заключается в том, что не определены уровни моделирования, не выделена система принципов, обеспечивающих переход от концептуальной модели к нормативной модели, которые, являясь дополнительными к совокупности общедидактических принципов, раскрывали бы закономерности и специфическое содержательное наполнение модели тьюторского сопровождения развития персонала; не определены организационно-педагогические условия, обеспечивающие эффективность реализации разработанной модели на этапе профессиональной подготовки.

Подчеркнем, что А.М. Новиков считает, что термин «концепция» имеет двоякий смысл: с одной стороны, как ведущая идея, основная мысль чего-либо, с другой стороны, как синоним те- ории. Как идея, термин употребляется при представлении концепции в краткой, емкой формулировке; как синоним теории – когда идея разворачивается в совокупности концептуальных положений, принципов, факторов, условий (групп условий), механизмов, моделей, задач [9, с. 172].

В рамках данной работы мы опирались на позицию А.М. Новикова и сосредоточили свое внимание на концептуализации (концептуальной модели тьюторского сопровождения развития обучающихся), структурно включающей: основную идею исследования (концепт); общие положения; границы применимости; понятийно-категориальный аппарат; совокупность концептуальных положений; содержательно-смысловое наполнение [8, с. 114].

Основную идею исследования (концепт) составляет предположение о том, что результативно преодолеть неспособность индивида самостоятельно адаптироваться к быстро изменяющимся требованиям социально-профессионального развития может организация образовательного процесса на основе научно-теоретического обоснования и учета результатов моделирования специально организованного вида наставничества – тьюторского сопровождения процесса профессиональной подготовки.

Общие положения разработки концептуальной модели и нормативно-прогностической модели тьюторского сопровождения процесса профессиональной подготовки студентов первого курса высшего образования в нашем исследовании включают:

– цель моделирования – осуществить моделирование тьютор-ского сопровождения и спроектировать образовательный процесс с учетом его результатов, который на основе повышения уровня личностного и профессионального развития в процессе образовательно-профессиональной деятельности предоставит обучающимся условия для эффективного формирования способности и готовности к ней;

– место в педагогической области и теории проектирования педагогических систем – расширение теории педагогического проектирования в отношении этапа моделирования педагогического сопровождения профессиональной подготовки персонала на первом курсе высшего образования.

Границы применимости концепции включают:

– объекты распространения – процессы развития персонала на этапе профессиональной подготовки;

– актуальный уровень знания в области теории, методологии и технологии проектирования и моделирования сложных, динамичных образовательных систем с неопределенным откликом;

– оперативные и стратегические задачи, стоящие в метаобъекте – социально-профессиональное развитие индивида в современном мире; объекте – процессе развития персонала на этапе профессиональной подготовки; предмете исследования – модели тьютор-ского сопровождения развития персонала;

– в исследовании принято ограничение: оно проведено в рамках образовательной программы профессиональной подготовки студентов первого курса высшего образования всех направлений подготовки при освоении специальной учебной дисциплины «Общая управленческая подготовка» (ОУП).

Понятийно-категориальный ап парат концепции разработан с учетом принципов полноты, непротиворечивости, соответствует компонентам исследуемого объекта и теоретико-методологическим основам профессиональной педагогики. Понятийно-категориальный аппарат включает основные и вспомогательные понятия. К основным понятиям концепции мы отнесли: тьюторство, тьюторское сопровождение, модель тью-торского сопровождения развития обучающихся (персонала), компетенция, значимые личностные свойства. Кроме того, отметим, что логика получения научных данных, как правило, расходится с последовательностью их итогового представления, удобного для понимания. Поэтому полная совокупность используемых в работе основных и вспомогательных понятий окончательно может сложиться на заключительном этапе концептуального моделирования и, как правило, представляется в глоссарии.

Под тьюторством понимается технология формального и неформального взаимодействия опытного студента (тьютора) и начинающего (обучающегося) – первокурсника в образовательно-профессиональном и личностном аспектах путем переноса (трансферта) опыта.

Тьюторское сопровождение – это вид сопровождения развития обучающихся в ситуации затруднения самоопределения и освоения профессионально-образовательной деятельности без внешней поддержки [7, с. 123].

Компетенция – это система знаний, умений иобобщенныхспособов действий, необходимых для удовлетворительного выполнения стандартных требований и разрешения типовых проблемных ситуаций в деятельности в соответствии с предоставленными полномочиями. Профессиональная компетенция – система профессиональных знаний, умений и обобщенных способов профессиональных действий, необходимых для удовлетворительного выполнения стандартных требований и разрешения типовых проблемных ситуаций в профессиональной деятельности в соответствии

Концептуальное моделирование тьюторского сопровождения развития обучающихся на этапе профессиональной подготовки

Л.В. Львов

с предоставленными полномочиями. Профессиональная компетентность – это интегративное качество специалиста (способность и готовность эффективно выполнять профессиональную деятельность), состоящее из системы проявленных в деятельности профессиональных универсальных, общепрофессиональных и профессиональных личностно значимых свойств [8, с. 147].

Ход дальнейшего исследования определялся совокупностью концептуальных положений.

Первое концептуальное положение заключается в определении теоретикометодологических основ исследования: система методологических уровней исследования включает:

– на философском уровне – диалектико-материалистическую тео рию познания, учение о противоречии как всеобщем источнике развития, учение о развитии личности, обусловленном совокупностью общественных отношений и природной организацией, генетический подход;

-

– на общенаучном уровне выбраны системно-синергетический подход, социально-личностный подход;

-

– на частнонаучном уровне – ком-петентностно-контекстный подход, референтно-личностный подход;

– на технологическом (методическом) уровне – технологии и методики верификации и оценки компонентов моделируемого сопровождения.

В ракурсе системно-синергетического подхода результатом педагогического моделирования тьюторского сопровождения является новый образец педагогического объекта, представляющий собой педагогическую систему процесса освоения универсальных компетенций студентом и обладающий при определенных характеристиках особым содержанием и инструментальными средства- ми, способными обеспечить достижение образовательной цели – профессиональной подготовки студентов первого курса. Адекватным результатом такого взаимодействия служит сформированность заданного уровня компетенций и значимых свойств личности у обучающегося, а также у сопровождающего подготовку тьютора.

Социально-личностный подход – методологический подход, означающий равнозначность целей социума и личности, прав, обязанностей и меры ответственности данных субъектов в совместной деятельности. В нашей работе это означает, что любое предметное действие, даже выполняемое в одиночку, имеет социальную составляющую, совершается в социокультурном контексте, то есть обусловливает дополнительные качества действия, их смысл для самого действующего субъекта и других людей (тьютора в нашем случае), актуально или опосредованно представленных в ситуации. Перевод потенции в реальность, то есть обеспечение ее бытия, осуществляется различными социальными институтами, в том числе образовательной деятельностью, которая призвана актуализировать существенные свойства личности, обусловленные ее внутренней сущностью. Следовательно, формы проявления человеческих потенций всегда диалогичны, совместно-деятельны, вза-имосозидательны, выступающие как событие педагога и ученика. В конечном итоге социальный компонент действия превращает его в поступок.

Компетентностно-контекстный подход (А.А. Вербицкий [7, с. 37], Л.В. Львов [8, с. 119]) к моделированию означает приоритетную ориентацию на цели образования: обучаемость, самоопределение, самоактуализацию, социализацию и развитие индивидуальности (персонализация) путем создания условий для овладения сквозной, разноуровневой и адекватной системы компетенций и воспитания личностных свойств в образовательно-профессиональном процессе, обеспечивающей способность и готовность выпускника к профессиональной успешности, конкурентоспособности и социально-профессиональной мобильности.

Применение компетентностно-кон-текстного подхода позволило:

-

1) рассматривать процесс профессиональной подготовки в результативно-целевом, содержательном, операционально-деятельностном и технологическом аспектах;

-

2) разработать тьюторское обеспечение подготовки в психолого-педагогическом и методико-технологическом аспектах, отражающих содержание и логику усвоения и воспитания;

-

3) в дальнейшем в нормативной модели обосновать организационно-педагогические условия, обеспечивающие эффективность реального процесса профессиональной подготовки.

Референтно-личностный подход ( Л.В. Львов) означает проведение профессионального обучения в референтной группе путем включения в образовательный контекст референтов – образцов для подражания, которые обеспечивают становление зрелой личности человека и являются условием формирования коллектива [8, с. 136–137]. Референтно-личностный подход в нашем исследовании означает:

-

1. Проведение профессионального обучения в референтной группе, включающей тьютора как референтного индивида, референтная роль которого признана группой как образец;

-

2. Включение в содержание образования как образовательный контекст референтов – образцов при создании учебно-профессиональных ситуаций, пробуждающих в студентах энергию самосозида-ния и определения смысла жизни;

-

3. Адаптацию, индивидуализацию и органичную интеграцию лично-

- сти в высокоразвитой, референтной учебной группе, когда характеристики группы выступают как характеристики личности (групповое как личностное, личностное как групповое), что обеспечивает становление зрелой личности человека;

-

4. В дальнейшем в нормативной модели референтно-личностный подход может быть использован как принцип референтации процесса обучения.

Второе концептуальное положение состоит в теоретическом обосновании перехода от концептуальной модели к нормативной модели тьюторского сопровождения развития обучающихся в ситуации затруднения самоопределения и освоения профессионально-образовательной деятельности на основе выделенных групп закономерностей: атрибутивных, обусловленности, эффективности.

Третье концептуальное положение обосновывает инвариантный компонент нормативно-прогностической модели тьюторского сопровождения развития обучающихся, характеризующийся этап-ностью, учетом общих и специфических принципов: компетентностно-контекст-ного; социально-личностного, пролонгированного, дифференцированного и диагностичного целеполагания и оценивания; референтации процесса обучения, взаимосвязью и взаимообусловленностью блоков.

Четвертое концептуальное положение включает комплекс необходимых и достаточных организационно-педагогических условий построения профессионально-образовательного процесса с учетом результатов моделирования тью-торского сопровождения развития обучающихся, обеспечивающих его эффективность.

По нашему мнению, содержательно-смысловое наполнение концепции исследования позволяет представить авторскую позицию по применению теоретических знаний об объекте, выявить

Концептуальное моделирование тьюторского сопровождения развития обучающихся на этапе профессиональной подготовки

Л.В. Львов

сферу практического применения и раскрыть технологию его использования для решения задач профессиональной подготовки. В нашей работе оно заключается:

-

– в рассмотрении моделирования в ракурсе трансформации учебной, учебно-профессиональной в профессиональную компетенцию и компетентность, личностных свойств в профессионально значимые свойства;

-

– в отнесении к наиболее важным сущностным характеристикам тьюторства: взаимодействие

опытного (обучающего) с обучающимся в процессе освоения новой деятельности, в виде специфического развития обучающихся в ситуации затруднения самоопределения и освоения профессионально-образовательной деятельности без внешней поддержки.

Раскрытие содержательно-смыслового наполнения концепции в теоретическом аспекте выполнено в процессе опоры на следующие положения педагогики, психологии и социологии:

-

1. В теории адаптивного обучения – на ориентацию приспособления (методом преодоления) человека как социального существа с его потребностями и возможностями, практико-ориентированную мотивацию учения, расположение обучающего и обучающегося по отношению друг к другу; дифференциацию и интеграцию обучения, профильное обучение имеет корни в системе адаптивного обучения.

-

2. В теории культурно-исторического развития Л.С. Выготского [2], в ракурсе нашего исследования это означает, что деятельность тьютора (сопровождающего, педагога) должна ориентироваться не на актуальный уровень развития, а на ближайший уровень развития (то есть на зону ближайшего раз-

- вития обучающегося). Обучение и воспитание в сотрудничестве с тьютором, его помощь позволяют преодолеть естественные затруднения обучающегося в процессе обучения и предоставляют возможности для развития в зоне ближайшего развития, освоить этот субъективно новый уровень и уже самостоятельно действовать на нем.

-

3. В теории развивающего обучения – на возможность повышения темпов развития естественных возможностей человека (потенциала) путем проектирования образовательных технологий, требующих личностно-профессионального развития педагога.

-

4. В теории профессиональной психологии – на исследования Дж. Холланда о том, что успех в образовательно-профессиональной деятельности зависит, в первую очередь, от соответствия типа личности типу профессиональной среды, создаваемой людьми, обладающими схожими позициями, профессионально значимыми качествами и поведением.

-

5. На теорию личностно развивающего профессионального образования (Э. Ф. Зеер), которое максимально обращено к индивидуальному (витагенному) опыту обучающегося, и, кроме того, ориентация на индивидуальную (персональную) траекторию развития личности обучающегося приводит к резкому повышению требований к самоопределению, самообразованию, самостоятельности и самоосуществлению в образовательно-профессиональной деятельности.

Многоаспектность и сложность проблемы концептуального моделирования в качестве основного результата предполагает обращение к закономерностям, вытекающим из связей процесса про- фессиональной подготовки студентов первого курса высшего образования (персонала). Отметим, что мы разделяем мнение В. И. Загвязинского и понимаем под педагогическими закономерностями проявление законов, отражающее эмпирически установленные зависимости. В исследовании мы рассматриваем атрибутивные (сущностные) закономерности, закономерности обусловленности, закономерности эффективности [8, с. 212].

Атрибутивные закономерности раскрывают сущностные особенности тью-торского сопровождения и позволяют грамотно строить взаимодействие с объектом, предвидеть результаты его функционирования. Они включают:

– закономерность прямой и инверсионной (обратной) зависимости между формируемыми компетенциями и значимыми свойствами личности;

– закономерность принадлежности результатов развития сущностных характеристик, проявляющихся в успешности, скорости и точности способности и готовности к выполнению деятельности, подлежащей усвоению.

Закономерности обусловленности вскрывают причинно-следственные связи процесса моделирования с факторами, оказывающими на него непосредственное влияние, объективно существующими и необходимыми. Они включают:

– закономерность социально-личностной обусловленности целей, содержания и методов обучения и контроля в процессе организации тьюторского сопровождения профессиональной подготовки;

– закономерность обусловленности уровня развития обучающегося от степени реализации разработанного психолого-дидактического механизма тьюторского сопровождения.

Закономерности эффективности означают поиск потенциальных возможностей для снижения затрат без ущерба качеству результата профессиональной подготовки (экономия времени, ресурсов, повышение уровня развития). Они включают:

– закономерность зависимости уровня развития от индивидуального (персонального) темпа усвоения компетенций;

– закономерность зависимости уровня развития обучающегося от опережающего уровня развития тьютора;

– закономерность зависимости уровня развития обучающегося от возможностей расширения зоны его развития за счет реализации разработанного психолого-дидактического механизма тьюторско-го сопровождения.

Результатом концептуального моделирования являются выделенные закономерности процесса профессиональной подготовки при тьюторском сопровождении (табл. 1).

Модель системы тьюторского сопровождения профессиональной подготовки студентов первого курса – это условное изображение системы в виде блок-схемы реального образовательного процесса в совокупности всех элементов и связей между ними, объясняющее возможность результативно преодолеть неспособность индивида самостоятельно адаптироваться к изменяющимся требованиям социально-профессионального развития в ситуации затруднения самоопределения и освоения профессионально-образовательной деятельности при организации внешней поддержки на основе выделенных закономерностей.

Результатом логического обобщения концептуальных положений, содержательно-смыслового наполнения концепции и выделенных закономерностей стали выводы и авторское видение модели тьюторского сопровождения профессиональной подготовки.

Концептуальное моделирование тьюторского сопровождения развития обучающихся на этапе профессиональной подготовки

Л.В. Львов

Таблица 1 – Закономерности процесса профессиональной подготовки при тьюторском сопровождении

|

Атрибутивные |

Обусловленности |

Эффективности |

|

- Социально-личностная обусловленность целей, содержания и методов обучения и контроля; - обусловленность уровня развития обучающегося от степени реализации психолого-дидактического механизма сопровождения. |

- Зависимость уровня развития от индивидуального (персонального) темпа усвоения компетенций; - зависимость уровня развития обучающегося от опережающего уровня развития тьютора; - зависимость уровня развития обучающегося от возможностей расширения зоны его развития. |

Выводы:

-

1. Личностное и профессиональное развитие обучающегося рассматривается как главная цель, что изменяет его место как субъекта учебной деятельности на всех этапах образовательного процесса;

-

2. Ориентация на персональную траекторию развития обучающегося изменяет соотношение требований социума и государства к результатам образования и требований к самоопределению, самообразованию, самостоятельности и самоосуществлению в учебнопрофессиональной деятельности (т.е. к необходимости этих компетенциях «self skills») [6, 7];

-

3. Деятельность тьютора направлена на ближайший уровень развития (т.е. на зону ближайшего развития обучающегося). Обучение и воспитание в сотрудничестве с тьютором, его помощь позволяют преодолеть естественные затруднения обучающегося в процессе обучения и предоставляют возможности для развития в зоне ближайшего развития, освоить этот субъективно новый уровень и уже самостоятельно действовать на нем;

-

4. Тьюторское сопровождение включает:

– выявление образовательного запроса (интереса) тьюторан-та (обучающегося) и помощь в постановке образовательных целей;

– организацию проектирования образовательной деятельности;

– содействие в реализации проекта образовательной деятельности в образовательной среде;

– организацию рефлексии и проектирования следующего шага в профессиональной подготовке;

-

5. Критериями эффективной организации тьюторского сопровождения становятся параметры личностного и профессионального развития тьютора (обучающего), которые интегрируются в содержание и технологии обучения, становятся факторами профессионального развития студентов (тьюторантов) формирования индивидуального стиля деятельности;

-

6. Залогом успешной организации профессионально-образовательного процесса становится продуктивное сотрудничество тьютора и обучающихся.

На рис. 1 представлено авторское видение организационной структуры тьюторского сопровождения студентов первого курса при освоении специальной учебной дисциплины – «Общая

управленческая подготовка». Тьютор-ское сопровождение при освоении специальной учебной дисциплины «Общая управленческая подготовка» включает следующую последовательность действий: выявление своего образователь-

Рисунок 1 – Концептуальная модель тьюторского сопровождения профессиональной подготовки

Пояснение терминов и аббревиатур, использованных на рис. 1:

-

1 . Применительно к специфике организации образовательного процесса в МИДиС принята следующая типология тьюторов:

-

– тьюторант (тьютор 0) – кандидат в тьюторы, формирующий компетенции «hard skills»;

-

– тьютор 1 – тьютор, студент второго года обучения, формирующий компетенции «soft skills» и «self skills»;

-

– тьютор 2 – тьютор, студент третьего года обучения, формирующий компетенции «self skills», «soft skills» и «hard skills» [7, с. 121];

-

2. Стрелой обозначен вектор развития;

-

3. Расширенная зона ближайше-

- ного запроса при решении практической задачи, проектирование индивидуального маршрута развития, реализацию индивидуального маршрута развития, рефлексию и проектирование следующего шага в цикле ОУП.

го развития – это потенциальное приращение зоны ближайшего развития обучающегося (тью-торанта) за счет опережающего уровня развития тьютора и, соответственно, большей зоны его ближайшего развития при продуктивном сотрудничестве с обучающимся (тьюторантом).

Таким образом, анализ проведенного исследования позволил сформулировать следующие выводы:

туального моделирования тью-торского сопровождения процесса профессиональной подготовки;