Концепты идентичности в этнофункциональной системе воспитания

Автор: Салтыкова Марина Викторовна

Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki

Рубрика: Образование в сфере культуры

Статья в выпуске: 2 (64), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье автор развивает предложенную им ранее педагогическую идею, предлагая актуальные примеры для анализа. За основу воспитания ценностного отношения языковой личности к русскому языку на основе антропоцентрической парадигмы автор предлагает брать этнофункцио- нальный подход, обеспечивающий органичность и последовательность прохождения стадий онтогенеза на основе культурно-исторического филогенеза этноса, что способствует более эффективному усвоению духовных ценностей и развитию иерархических уровней языковой личности. Автор доказывает, что воспитание национального достоинства, чувства идентичности языковой личности средствами формирования ценностного отношения к родному языку и родной культуре может и должно стать приоритетной педагогической целью на современном этапе системного кризиса.

Концепты, идентификация, педагогическая цель и задачи, этнофукциональный подход, языковая личность, ценности

Короткий адрес: https://sciup.org/144160409

IDR: 144160409 | УДК: 37.032:811.161.1

Текст научной статьи Концепты идентичности в этнофункциональной системе воспитания

идея материальной и духовной ценности языка в человеческой цивилизации, и тем более родного языка для его носителей, является созидающей. воспитание национального достоинства, чувства идентичности языковой личности средствами формирования ценностного отношения к родному языку и родной культуре может и должно стать приоритетной педагогической целью на современном этапе сис тем но го кри зи са.

на фо ру ме «вал дай» осе нью 2014 го да президент российской Федерации в. в. путин обратил наше внимание на главную цель возрождения русской цивилизации на основе национальной идентичности — ценность личности, способной быть образованной, творческой и вести здоровый образ жизни.

языковая личность — субъект, обладающий совокупностью способностей и свойств, позволяющих ему осуществлять сугубо человеческую деятельность — говорить, общаться, создавать устные и письменные речевые произведения, отвечающие целям и условиям коммуникации, извлекать информацию из тек стов, вос при ни мать речь [2]. по ут вер жде-нию ю. н. ка рау ло ва, не смот ря на об ще принятые принципы лингводидактики, которая требует учитывать личность обучаемого, ранее именно данные о языке, а вовсе не сама личность, были в центре структурной лингво-цен три че ской па ра диг мы обу че ния.

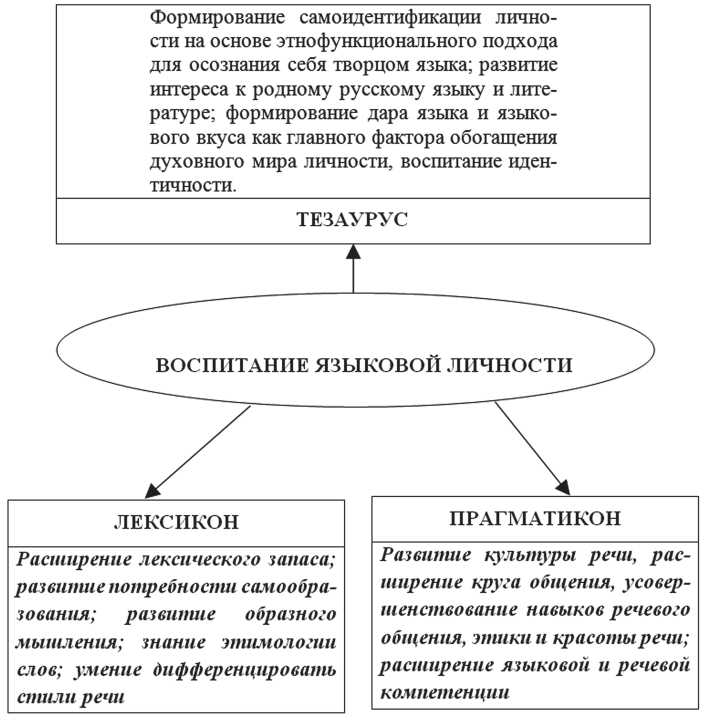

за основу воспитания ценностного отношения языковой личности к русскому языку на основе антропоцентрической парадигмы мы предлагаем брать этнофункциональный подход, обеспечивающий органичность и последовательность прохождения стадий онтогенеза на основе культурно-исторического филогенеза этноса, что способствует более эффективному усвоению духовных ценностей и раз ви тию ие рар хи че ских уров ней по ю. н. ка рау ло ву:

-

• вер баль но-се ман ти че ский уро вень (лексикон), элементами которого являются слова, грам ма ти че ские, се ман ти ко-син так си че ские структуры, модели словосочетаний и предложений, — уровень обыденного языка;

-

• те зау рус ный уро вень, от ра жаю щий картину мира, иерархию смыслов и духовных ценностей людей, говорящих на одном языке, оп ре де ляе мом на цио наль но-куль тур ны ми традициями, — ядро языковой личности;

-

• мо ти ва ци он но-праг ма ти че ский уро вень (прагматикон), включающий устойчивые коммуникативные потребности и способности, порождаемые целями и мотивами, — речевая ком пе тен ция язы ко вой лич но сти.

процесс воспитания ценностного отношения к русскому языку связан с определением личностных идеалов и ценностных ориентаций и осуществляется на основе интериори-зации языковых концептов, определяющих духовные ценности этноса, включающих понятийные, образные, поведенческие и культурные измерения. языковые концепты в виде концептуальной памяти, закреплённой в тезаурусе языковой личности, обеспечивают стабильность и преемственность духовной культуры этноса, а также устойчивое форм и р ов а н и е яз ы ков ой к ар т и н ы м и р а. в о з-растная динамика воспитания ценностных отношений к русскому языку определяется действием таких психологических механизмов, как подражание, эмпатия, идентификация, реф лек сия.

Методика воспитания ценностного отно- шения к русскому языку на основе этнофунк-ционального подхода базируется на единстве четырёх факторов: освоение тезауруса, лексикона, прагматикона и развитие социально-культурной рефлексии. Методика предполагает целостность, обеспечение единства структурных (цель, содержание процесса, результат) и функциональных компонентов (принципы, этапы, педагогическое содействие, критерии, уровни воспитания ценностного отношения к русскому языку), направленных на приобщение к культуре своего отечества на основе личностного интереса и активно сти.

Модель воспитания языковой личности

личностная рефлексия по осознанию себя творцом и хранителем родного языка реализуется в различных сферах и тесно связана с развитием познавательного интереса к русскому языку, что позволяет носителям языка в дальнейшем бережно относиться к национальным традициям, заботиться о сохранении родного языка и культуры.

человек как личность определяется системой его отношений с миром. особое место в этой системе принадлежит ценностным о т но ш е н и я м , ко т ор ы е и м е ю т с о ц и а л ьно -ис то ри че скую, куль тур ную обу слов лен ность и связаны с деятельностью человека по осо-з н а н и ю з н ач е н и я о п р е д е лё н н ы х я в ле н и й действительности для себя как субъекта. в ус ло ви ях гло ба ли за ции и «от кры то сти» общества иным системам ценностей актуализируется проблема воспитания человека, способного нести ответственность за собствен ный цен но ст ный вы бор.

в педагогической науке на сегодняшний день нет исчерпывающего ответа на вопрос об эффективных путях воспитания ценностных отношений в изменившихся социокультурных ус ло ви ях.

базисное понятие нашего подхода — ценностное отношение личности — стало активно использоваться в науке с начала 1990-х годов. с раз ви ти ем ак сио ло гии дан ное по ня тие «по-тес ни ло» по ня тие «цен но ст ные ори ен та ции», поскольку оно точнее отражает суть описы-вае мо го фе но ме на.

в философии отношение характеризуется как необходимый момент взаимосвязи всех явлений, обусловленный материальным единством мира. в психологии значительный вклад в рас кры тие сущ но сти от но ше ния внёс в. н. Мясищев, определивший отношение как сознательную, избирательную, основанную на опыте психологическую связь субъекта с различными сторонами объективной действительности, выражающуюся в его действиях, ре ак ци ях и пе ре жи ва ни ях. в. н. Мя си щев доказал, что формирование личности есть, прежде всего, формирование её отношений, которые, приобретая устойчивость, выражен- ность и значимость, становятся характерными для личности. разрабатывая теорию отношений, в. н. Мя си щев опи рал ся на уни каль ный опыт а. с. Макаренко, доказавшего на прак-ти ке, что «от но ше ние ecть ис тин ный объ ект на шей пе да го ги че ской ра бо ты».

ценностные отношения обусловлены потребностью личности в осмыслении жизни. при установлении ценностного отношения человек определяет значение объекта для себя как для субъекта жизнедеятельности. имен но «для субъ ек та», то есть ли ца, спо соб-ного свободно осуществлять индивидуальный выбор. таким образом, сущность воспитательного процесса связана с формированием у личности преимущественно системы ценностных отношений, не исключая при этом другие виды отношений. ценностное отношение определено в исследовании как связь личности с миром, при которой она активно проявляет себя в качестве субъекта, избирательно и осознанно определяет значение для себя различных объектов действительности, ру ко во дству ясь бес ко рыс тн ым эмо цио наль-ным стрем ле ни ем.

та ким об ра зом, по ня тие «цен но ст ное от ношение» позволяет адекватно описывать один из видов социального опыта.

рас кры вая со дер жа ние по ня тия «цен но-стные отношения», мы опираемся на теорию цен но сти, раз ра бо тан ную М. с. ка га ном, одна из посылок которой связана с утверждением о том, что ценность есть форма проявления определённого рода отношения между субъектом и объектом, специфика которого состоит в том, что отношение устанавливается не с другим объектом (природным, социальным), а именно с субъектом, свободно избирающим ли нию сво его по ве де ния [1].

осознание индивидом ценности объекта действительности и его оценка формируют особый вид отношения к нему — ценностное отношение. поскольку в ценностном отношении взгляд субъекта на объект порождается его значением в жизни субъекта, ценности имеют биполярную структуру. каждой позитивной ценности (нравственной, ре ли ги оз ной, по ли ти че ской, эс те ти че ской, ху до же ст вен ной) про ти во сто ит со от вет ст-вую щая ан ти цен ность. ха рак те ри сти ка ми ценностного отношения являются бережное отношение к родному языку, работа над культурой своей речи, избегание эвфемизмов, жаргонизмов, канцеляризмов, инвектив ной лек си ки и т.д. [3, 4, 5]

становление ценностного отношения обусловлено характером идеалов личности, вы-сту паю щих в ка че ст ве «мо де лей долж но го»; су пер ат трак то ра, при тя ги ваю ще го на стоящее к будущему; ценностного ориентира при определении системы ценностных отношений к миру. в философии идеал трактуется как высшая степень ценного или наилучшего, как завершённое состояние какого-либо явления; как индивидуально принятый стандарт (признаваемый образец) чего-либо, в нашем случае это изучение и знание литературного языка как высшей формы националь но го язы ка.

в нашем представлении ценностное отношение к русскому языку связано с проявлением познавательного интереса к языку и происходит на основе развития творческих способностей личности, что позволяет носителям языка в дальнейшем бережно от -носиться к национальным традициям, заботиться о сохранении языка, а также соблюдать культуру речи, что обусловливает не о б хо д и мо с т ь ор га н и з а ц и и с пе ц и а л ь ной пе да го ги че ской ра бо ты.

нами было разработано учебно-методическое пособие, представляющее собой издание, посвящённое основным разделам универ си тет ских кур сов: «рус ский язык и культу ра ре чи», «сти ли сти ка и ли те ра тур ное ре дак ти ро ва ние», «спич рай тинг», «со времен ный рус ский ли те ра тур ный язык», «ри-то ри ка», «ко пи рай тинг» и др. [6].

в учебно-методическое пособие входят материалы по орфоэпии, орфографии, пунктуации, стилистике и культуре речи, а также тексты, на основании анализа которых студенты должны написать свои эссе. в пособии нет теоретических лекций, в этом случае мы использовали инновационную методику «перевёрнутый класс», основной акцент в которой делается на практико-ориентирован ные ме то ды ра бо ты.

необходимо отметить, что такая интен-с и в н а я п р а к т и ко - ори е н т и р о в а н н а я ф ор -ма занятий вызвала большие затруднения у обучающихся. задания по всем разделам пособия делятся на репродуктивные и продуктивные. в первом случае необходимо просто исправить ошибки или вставить буквы, во втором — написать эссе на предложенную тему, согласившись с мнением автора или опровергнув его. на основании тем, предложенных в пособии, необходимо было организовать дискуссию или выступить с речью.

оказалось, что будущие специалисты по связям с общественностью, например, не могут достаточно ясно изложить свою мысль или выступить с речью на ту или иную тему, предложенную в пособии. некоторые студенты просили на семинаре прочитать за них их эссе, аргументируя это своей робостью. как и предполагалось, наиболее трудными оказались продуктивные формы и мето ды учеб ной ра бо ты.

такая инновационная форма учебной коммуникации, как электронный кабинет п р епод а в ат ел я, в ко т ором бы л а вы ложе-на электронная версия пособия, также дала «неожиданные» результаты. некоторые студенты легко выполнили все репродуктивные задания, просто автоматически воспользо-вав шись ин тер нет-ре сур сом «гра мо та.ru».

тем не менее пособие даёт возможность устранять языковые и речевые ошибки, не заучивая правила, а овладевая различными языковыми и речевыми нормами путём создания и произношения текстов и многократного обращения к конкретному языковому материалу в условиях аудиторной работы. основу коммуникативного аспекта культуры речи составляет выбор нужных для данных целей общения языковых средств, поэтому в книге содержатся и тесты для проверки речевых и языковых компетенций.

опыт преподавания в университетах, а также участие в многочисленных научных конференциях подтвердил отсутствие актуализации важных педагогических целей в учебном процессе. в качестве яркого примера можно привести ежегодные студенческие фестивали социальных проектов Media Class в ин сти ту те Масс Медиа Мгуки, переименованного ныне в Маис.

хотелось бы в качестве научного обсуждения рассмотреть проведение этих фестивалей с точки зрения реализации стратегической педагогической цели. кого же мы воспитываем? Формирование какого субъекта является нашей педагогической целью? какие педагогические задачи мы решаем?

итак, всего несколько примеров. во-первых, обратите внимание на оформление рекламного плаката фестиваля. само название набрано латиницей, в плакатах 2013 и 2014 годов присутствуют только английские слова и буквы. нами было предложено изменить рек лам ный пла кат 2013 го да, так как в нём содержался абсолютно неприличный пример языковой игры с английским словом ass. руководство, конечно же, прислушалось к нашим рекомендациям, хотя первый тираж был уже от пе ча тан.

во-вторых, в качестве героев рекламных роликов наши студенты используют американские образы суперменов. о чём это говорит? вывод сделать легко. Мы, преподаватели, не отдаём себе отчёта в том, что ориентируем нашу молодёжь на ценности западного общества потребления. в качестве рекламных контентов мы предлагаем студентам американские образцы. Мы не контролируем использование чуждой нам латиницы в их творческих проектах. Можно продолжать приводить примеры, однако это не входит в задачи этой статьи. казалось бы, это мелочи. отнюдь! Мы способствуем разрушению национальных концептов, которые составляют ядро языковой личности, её тезаурус. необходимо помнить, коротко говоря, что менталитет — это мировоззрение, мироощущение, выражаемое в категориях и фор мах род но го язы ка.

итак, подводя итоги, вспомним, что понятие «педагогическая задача» неразрывно связано с понятием «педагогическая цель». задача есть часть цели, а стратегическая педагогическая цель направлена на достижение некоего педагогического идеала и связана с перспективным планированием.

педагогическая задача есть осмысление, осознание педагогом педагогической ситуации, связанной с необходимостью перевести учеников с одного уровня компетентности на другой по наиболее оптимальному пути. задача возникает также, если нужно перевести обучающегося из одного состояния в другое (незнание — в знание, распущенность — в дисциплинированность, от отрицательного отношения — к положительному, от космополитизма к самоидентификации и т.д.).

при этнофукциональном подходе к процессу обучения русскому языку студентов в уз ов р е а л и з у ю т с я в с е в и д ы п е д а г ог и ч е -ских целей, цель которых — формирование национальной идентичности. выделим три главные цели: нормативные, общественные, инициативные. первая группа — цели формирования языковых и речевых компетенций, так как рус ский язык яв ля ет ся го су дар-с т в ен н ы м язы ком ро сси йской Федерац и и. вторая группа — цели формирования ценностных отношений к обществу, культуре, стране, профессии. третья группа — цели формирования творческой активности, самоактуализации языковой личности. языковая личность органично представляет модель воспитания духовно-нравственных ценностных отношений в контексте национальной культуры и русского языка.

умение говорить и писать правильно, использовать единицы русского языка в зависимости от речевых ситуаций необходимо каждому человеку, чтобы его воспринимали как образованного, компетентного специа-ли ста в лю бой об лас ти дея тель но сти. а. п. чехов сказал об этом так: «для интеллигентного человека дурно говорить так же неприлично, как не уметь читать и писать».

J

Список литературы Концепты идентичности в этнофункциональной системе воспитания

- Каган М. С. Система и структура // Системное исследование: Ежегодник. Москва: Наука, 1983.

- Караулов Ю. Н. русский язык и языковая личность / отв. ред. д. н. шмелев; Ан ссср, отделение литературы и языка. Москва: Наука, 1987. 261, [2] с.

- Салтыкова М. В. Амбивалентные функции табуированной лексики (в контексте воспитания ценностного отношения к родному языку) // Молодая семья в контексте развития региональной семейной политики: материалы V Международного конгресса «Российская семья» (Москва, 10-12 апреля 2008 года) / под ред. Г. И. Климан- това. Москва: РГСУ, 2008. С. 331-335.

- Салтыкова М. В. Реализация проекта «Наша кириллица-духовная кормилица» в системе педагогических инициатив ИБПУ // Научные основы профессиональной деятельности конкурентоспособных специалистов: материалы научно-практической конференции / под ред. Т. Б. Соломатиной. Химки: ИБПУ, 2008. С. 103-105.

- Салтыкова М. В. Анализ результатов формирования ценностного отношения к родному языку средствами проекта «Молодёжные субкультуры: идеология, сленг, имидж» // Духовно-нравственное воспитание молодёжи. Семейные национальные традиции: материалы VI Международного конгресса «Российская семья» (Москва, 14-15 мая 2009 года). Москва: РГСУ, 2009. С. 351-355.

- Салтыкова М. В. Спичрайтинг. (Культура речи. Стилистика. Риторика): учебно-методическое пособие. Москва: МГУКИ, 2014. 108 с.