Кристаллизация понятия «арктические компетенции» в процессе формирования кадрового ресурса арктических регионов

Автор: Желнина З.Ю., Белевских Т.В.

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 6, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается феномен «арктические компетенции», формирующий самостоятельный кластер знаний и качеств личности, обеспечивающих профессиональную и общественную деятельность в интересах арктических территорий. Постановка вопроса о кристаллизации понятия «арктические компетенции» отражает новизну данного исследования. Высокий уровень профессионального развития и вовлеченности в деловую активность является важной составляющей человеческого капитала и ресурсом конкурентоспособности региона. Программы «Арктический вызов», «Курс на Север», «Арктический маяк», «Вернусь с друзьями» отражают политику Мурманской области по привлечению кадров в регион. Решения по созданию производственнообразовательных центров, специальных проектов, таких как «Производственная аспирантура», повышают актуальность специальных знаний об арктических территориях. Достижение результатов по программам профессиональной подготовки полного цикла обеспечивает кадровый суверенитет, устойчивость региона. Использование понятия «арктические компетенции» как самостоятельного дает преимущество в формировании регионального компонента образовательных программ всех уровней, а также определяет ориентиры в программах привлечения специалистов для работы в Арктике.

Арктические компетенции, человеческие ресурсы, креативный капитал, кадровый суверенитет, профессиональное обучение, профессия, Мурманская область

Короткий адрес: https://sciup.org/149148430

IDR: 149148430 | УДК: 378.14.015.62+331.108 | DOI: 10.24158/spp.2025.6.17

Текст научной статьи Кристаллизация понятия «арктические компетенции» в процессе формирования кадрового ресурса арктических регионов

Введение . Исследование закономерностей и движущих сил развития территорий включает в круг обсуждения темы установления приоритетов, вопросы потенциала развития, выбора моделей управления и многое другое, при этом безусловным остается понимание ведущей роли человека, обладающего не только профессиональными компетенциями, но и мотивацией к применению своих знаний и способностей. Это утверждение находит множество подтверждений в описании жизнедеятельности арктического макрорегиона России, его отдельных территорий. Рост числа исследований и последующих научных публикаций, связанных с Арктикой, отражает значительный сдвиг в накоплении знаний, а также их трансформацию в практические разработки и управленческие решения (Лексин, 2022; Терехов, 2024). Арктический макрорегион как индустриальный проект в своем развитии отличается от старопромышленных территорий именно сценариями вовлечения человеческого ресурса: в советское время отрасли, связанные с технологиями добычи полезных ископаемых, сложной транспортной логистикой, были обеспечены кадрами из других регионов. В настоящее время ситуация изменилась лишь отчасти.

Предлагаемый материал является развитием исследований, проводимых Мурманским арктическим университетом с 2018 г., на их основе сложилась база знаний о качестве жизни, рынках труда, потребления, самочувствии предпринимателей разных когорт, динамике профессионального образования и некоторых других вопросах, касающихся Арктики (Белевских, Иванова, 2018; Жигунова, Шарова, 2023; Желнина, Сизова, 2024; Недосека и др., 2025). Полученные данные позволили подтвердить вывод о высокой чувствительности Мурманской области как арктического региона к кадровому дефициту, миграционным установкам молодежи, неустойчивости малого бизнеса, изменению роли креативных индустрий. В итоге стала очевидной необходимость комплексного исследования содержания и специфики запроса на качество инвестиций в человека в русле развития арктических территорий. Вместе с тем сложилось понимание, что в изучении феномена «человеческий ресурс Арктики» необходимо выделить направление описания и моделирования долгосрочных сценариев профессиональной активности, где одной из граней целесообразно сделать тему «арктические компетенции».

Цель исследования – установить содержание кластера «арктические компетенции», определить вовлеченность понятия в профессиональный дискурс, его соответствие критерию полезности для других исследований и практик. Установление признаков процесса кристаллизации понятия «арктические компетенции» отражает новизну исследования.

Методология исследования была построена на комплексе подходов: индуктивном (сбор и интерпретация сведений, характеризующих локус реальности); функциональном (установление влияния и значимости феномена в активной системе); конструктивном (генерирование смысловых полей и коннотаций понятия). Указанные подходы реализованы через методы исследования, среди которых: контент-анализ, кластеризация признаков феномена, методика «радар» (radar: results, approach, deployment, assessment, refine), которая позволяет выявлять направления и динамику изменений, устанавливать полезные эффекты и рычаги поддержки или трансформации такого влияния. Дискуссия по теме актуальна для проектирования моделей и программ профессионального развития в образовательных учреждениях и в корпоративном обучении, а также для разработки алгоритмов привлечения специалистов из других регионов. В целом, кластер понятий «арктические компетенции» рассматривается в контексте задач формирования человеческого капитала Арктики, кадрового суверенитета ее территорий.

Результаты исследования . Если еще недавно понятие «кадровый суверенитет» рассматривалось на уровне исследований конкуренции между странами и применительно к критически важным отраслям хозяйственно-экономического комплекса (Земсков, 2023), то в настоящее время стоит вопрос о рисках и конкуренции за человеческий капитал на уровне регионов. Кадровый суверенитет можно считать способностью территории к самообеспечению профессиональным ресурсом в первую очередь за счет системы ориентированной на местные условия специальной подготовки, политики привлечения и удержания кадров. В большинство стратегических документов государственного управления имплементированы задачи развития регионов, но полемика здесь разворачивается в определении базовых подходов: если на ранних этапах в основу закладывалась идея выравнивания качества жизни и сокращения территориальных различий в развитии производств и обеспечивающих их условий (инвестиции, инфраструктурные стратегии и т. п.), то текущая Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 г. с прогнозом до 2036 г. (утверждена распоряжением Правительства РФ от

28.12.2024 № 4146-р )1 предполагает внимание к отраслевой специализации, дифференцированный подход к развитию территорий, в том числе на основе разветвленного блока решений, связанных с интенсификацией развития человеческого ресурса. Уже недостаточно привлечь в регион кадры на большой проект или даже на 10–15 лет занятости на площадках индустриальных производств, стоит вопрос о развитии социально-экономических систем, где будут учтены сценарии смены поколений, моделей развития семьи, микросоциумов, которые объединены, в том числе, скрепами локальной идентичности, интересом к личному вкладу в развитие территории как культурного феномена.

Перспективным может быть сценарий более сложной диверсификации экономики арктических регионов, поэтому в связи со спецификой уже сложившегося рынка труда и его трансформацией усиливается внимание к моделям обучения и переобучения на рабочем месте. В текущем времени эксперты отмечают межотраслевой кадровый обмен как устойчивый канал замещения рабочих мест – смена профессии, сферы и формы занятости может произойти по многим причинам, в разном возрасте трудовой активности (Калашникова, Хорева, 2024). К тому же все более востребованным становится сектор неформальной занятости, который, несмотря на свою нестабильность, формирует привлекательные сценарии для молодежи, представителей креативных индустрий, для которых «пульсирующий» труд-хобби, смена профессий соотносятся с ценностями независимости, событийности, а знания о получении дохода за счет финансовой грамотности (множественность видов дохода, авторские отчисления и т. п.) изменяют отношения с работодателями (Крупец и др., 2024). Креативные индустрии Арктического региона активно расширяют нишу продуктов на основе образов, реновации технологий и других практик (Желнина, Сизова, 2024).

Вариативность как ресурс устойчивости получает поддержку через планы стратегического развития. В этом ключе обращает на себя внимание пункт «к» раздела «Устойчивая и динамичная экономика» Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г. »2. В нем обозначена задача создания условий «для одновременного освоения не менее чем 30 % студентов нескольких квалификаций в рамках профессионального образования». Следующий пункт этого же документа говорит о необходимости создания «институциональных условий для постоянного профессионального развития работающих граждан, в том числе для получения новых профессий и повышения квалификации». Сформулированные задачи раскрывают цели развития талантов человека, а также достижения лидерства страны по нескольким линиям конкурентоспособности. Таким образом, объективные тренды диверсификации сферы труда и личных экономических сценариев коррелируют с линиями институционального развития сферы образования и профессиональной деятельности.

Преодоление дефицита специалистов и достижение кадрового суверенитета является задачей, где проблемой становится выбор технологий достижения результата. Актуальной в этом контексте будет ссылка на работу профессоров В.Н. Лексина и Б.Н. Порфирьева, которые указывают, что практически все документы стратегического планирования и научные публикации об Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ) используют формулу «вызовы и угрозы», «среди которых только арктическими можно признать лишь экстремальные природно-климатические условия (они, кстати, характерны и для многих неарктических территорий России)»; другие позиции следует отнести к практикам управления (стратегии, решения, программы), в том числе «разработки и реализации особых моделей организации труда и здравоохранения в арктических регионах» (Лексин, Порфирьев, 2022: 35).

Такие выводы созвучны с дискуссиями на деловых площадках, где взаимодействуют эксперты и лица, принимающие решения в интересах развития арктических регионов. Так, в 2023 г. в рамках Петербургского международного экономического форума на площадке «Новые возможности арктических городов» обсуждались создаваемые мастер-планы, которые невозможно реализовать без кадров, обладающих знаниями и личными долгосрочными жизненными стратегиями, связанными с арктическими территориям и3.

В 2025 г. Международный арктический форум (Мурманск) провел панельную дискуссию «Карьера в Арктике и на Дальнем Востоке – выбор сильных», где было отмечено, что инвестиционные, инфраструктурные проекты должны изначально включать собственные кадровые решения полного цикла, а инновационным подходом будет создание программ подготовки команд под стратегические задачи региона и с глубоким погружением в его специфик у1.

В русле стратегического плана развития Мурманской области до 2030 г. «На Север – жить!», утвержденного распоряжением Правительства региона от 28.12.2024 № 460-Р П2, следует выделить комплексные задачи кадровой политики, которые продолжают и раскрывают мероприятия формирования человеческого потенциала стратегических планов предыдущих периодов. Ожидаемо, что значительное место в разделе «Молодежь и кадры для Арктики» занимает блок образования и повышения привлекательности труда в Мурманской области – его мероприятия ориентированы на учащихся школы, техникумов, колледжей.

В 2023–2025 гг. прошли стадию организации несколько кластеров, созданных на базе учреждений среднего профессионального образования. В сравнении с прошлым периодом новые площадки получили кратное увеличение финансирования для обеспечения инфраструктурой и техникой (табл. 1).

Таблица 1 – Объемы стартового финансирования кластеров и центров профессионального образования3

Table 1 – Volumes of Initial Funding for Clusters and Professional Education Centers

|

Образовательные площадки |

Финансирование (млн руб.) |

|||

|

федеральный бюджет |

региональный бюджет |

внебюджетные средства |

индустриальные партнеры |

|

|

Кластеры |

||||

|

«Образование на Мурмане» |

60,5 |

5,0 |

2,7 |

– |

|

«Север и туризм» |

70,0 |

2,0 |

1,7 |

– |

|

«Медицина на Мурмане» |

60,5 |

15,0 |

4,2 |

– |

|

Образовательно-производственные центры |

||||

|

«Ковдорский» |

100,0 |

20,6 |

1,7 |

20,0 |

|

«Кольский горно-металлургический |

100,0 |

15,0 |

0,5 |

35,0 |

|

«Полярнозоринский» для атомной отрасли |

100,0 |

15,0 |

0,3 |

35,0 |

|

«Судостроение и ремонт в Арктике» |

100,0 |

15,0 |

0,0 |

35,0 |

Перспективно разрабатываются проекты образовательно-производственного центра «Мурманск строительный» и «Арктический рыбопромышленный». Все программы профессиональной подготовки кластеров и центров опираются на региональный компонент. Эта позиция представлена в программах практик, конкурсах профессионального мастерства и творческих мероприятиях. В системе высшего образования Правительство Мурманской области поддерживает идею создания отдельных треков для вузов Арктической зоны в рамках специальных программ (например, «Приоритет 2030», «Производственная аспирантура») – это позволит не только обеспечить эффективность учебного заведения в научно-технологической и образовательной деятельности, но и усилит его возможности университета по реализации «третьей миссии» – усиления влияния на конкурентоспособность региона. И в этой связи представляет интерес исследование В.В. Фаузера и А.В. Смирнова, в котором дано обоснование тому, что в последние годы негативную миграцию северные регионы частично компенсировали именно с помощью образовательного ресурса, в том числе путем обучения занятого населения, но такой механизм, согласно этому исследованию, имеет пределы внутреннего роста, поскольку указанный ресурс был и остается связанным с индустриальным сектором профессиональной подготовки, которая все более дрейфует в сферу корпоративного обучения (Фаузер, Смирнов, 2024). Острую актуальность получает задача сформировать мультифокальную стратегию обновления и качественного развития человеческого ресурса.

Стратегический план Мурманской области «На Севере – жить!» включает несколько решений привлечения квалифицированных кадров из других регионов.

«Арктический вызов» (2022 г. )1 – проект, направленный на объединение инвестиционных решений и комплекса задач создания управленческого потенциала АЗРФ. Механика «воронки» предусматривала дистанционное вовлечение, отбор участников с учетом профессионального опыта, далее участие в проектных сессиях по выявлению тех, кто сможет решать задачи стратегического развития территорий, производств. Мурманская область в период реализации проекта открыла 50 вакансий, 27 из которых приходились на руководящие должности в Правительстве области. Проект перешел на этап персональных траекторий трудоустройства.

«Курс на Север» (действует с 2023 г. )2 – программа Мурманской области, способствующая привлечению высококвалифицированных специалистов в приоритетные отрасли экономики региона (образование, промышленность и гражданские профессии) из других субъектов страны. С начала запуска программы на его территорию переехали 392 человека (из них 238 специалистов и 154 члена их семей). В 2024 г. плановый показатель привлечения в регион был выполнен на 97,14 %, при этом в числе прибывших – большое количество семей с несовершеннолетними детьми.

«Арктический маяк» (стартовала в феврале 2025 г. )3 – реферальная программа, направленная на вовлечение в решение проблемы кадрового голода жителей Мурманской области; суть ее состоит в том, что участники получают вознаграждение, если по их рекомендации в регион с целью трудоустройства приедут молодые специалисты в возрасте от 18 до 35 лет.

«Вернусь с друзьями» (стартовала в феврале 2025 г. )4 – программа для студентов-амбас-садоров, которые учатся за пределами Мурманской области и готовы делиться информацией о регионе с однокурсниками. Амбассадоры получают официальный статус представителей региона, поддержку для проведения профориентационных мероприятий.

Программы «Курс на Север», «Арктический маяк», «Вернусь с друзьями» реализуются в русле государственной программы Мурманской области «Занятость и труд» на 2021–2026 год ы5, в нее включены четыре подпрограммы (табл. 2).

Таблица 2 – Плановые и фактические показатели финансирования программы «Занятость и труд», 2024 г.

Table 2 – Planned and Actual Indicators of Funding for the Employment and Labor Program, 2024

|

Источник финансирования |

План тыс. рублей |

Факт тыс. рублей |

Разница с плановыми показателями |

|

Федеральный бюджет |

232 826,70 |

230 850,30 |

–1 976,40 |

|

Областной бюджет |

732 389,20 |

724 414,90 |

–7 974,30 |

|

Внебюджетные средств |

50 000,00 |

125 310,40 |

75 310,40 |

|

Всего средств |

1 015 215,90 |

1 080 575,60 |

65 359,70 |

В целом, освоение средств составило 106,4 %; прирост произошел за счет превышения фактических расходов средств Социального фонда России над установленными планом. Результативность программ требует мониторинга с привлечением показателей оценки воспроизводства человеческого капитала, динамики индекса конкурентоспособности талантов и т. п. И поскольку база данных в этом ключе еще не сформирована, есть необходимость обсудить другой трек, подтверждающий качество кадрового ресурса – способность к опережающему развитию профессиональных знаний, умений и навыков, синхронизированных с развитием территорий.

Не обсуждая глобальные тренды универсального влияния, такие как экологическая корреляция, гуманистические приоритеты в оценке вызовов и задач, цифровизация, влияние на практику реализации рабочих задач искусственного интеллекта и некоторые другие, целесообразно определить более узкие, но не менее сильные факторы, определяющие развитие профессий и профессиональное обучение в Арктическом регионе:

-

– повышение требований к профессиональной грамотности, когда необходимым элементом становится не только способность к пониманию конструктивных, системных основ своей профессии, способности к прототипированию результата на основе технических, технологических решений, но и осознание эволюционных и прорывных изменений сферы приложения профессиональных знаний;

-

– расширение понимания влияния профессии на качество жизни и благополучие социума, что можно рассмотреть на примере монопрофильных населенных пунктов, а также экстраполировать эти наблюдения на территории с более сложными кластерными связями в социальной и экономической сфере.

Отсюда возникает проблема – необходимо достичь понимания сути компетенций, обеспечивающих развитие арктических территорий. Она проявляет себя в нескольких аспектах, во-первых, это уровень долгосрочного планирования развития региона; во-вторых, – совокупность вопросов планирования программ профессионального обучения (с учетом уровня профориентации), в-третьих, – задача создания моделей отбора, набора, оценки и специального развития кадров, в том числе при формировании когорты работников, набираемых из других субъектов федерации на условиях переезда в Арктический регион или работающих удаленно в проектах. Речь идет о наборе качеств профессионалов, обозначаемых как «арктические компетенции».

Теоретический подход к формулированию понятия «арктические компетенции» требует уточнения позиций, что можно сделать путем применения методики «радар» (многофакторного описания новации):

-

– определение сущности понятия (results);

-

– выделение его из группы родственных, связанность со специальностями и профессиональным обучением (results);

-

– выявление эмпирических фактов, подтверждающих присутствие феномена, описанного в понятии, в интеллектуальной и практической деятельности (approach);

-

– интеграция понятия в иные системы для решения научных и прикладных задач (deployment).

В самом общем виде компетенции связаны с качествами личности, раскрываемыми в профессиональной деятельности (Волошина, Перова, 2023). Соответственно, они включены в надсистему «человеческий капитал», содержат подсистемы когнитивных, операционных (функциональных) и поведенческих компонентов.

Для обсуждения сформулируем дефиницию понятия в общем ключе.

Арктические компетенции – совокупность знаний и качеств личности, обеспечивающих интегративную эффективность в профессиональной деятельности, реализуемой в условиях Арктики и в интересах арктических территорий.

История специальных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в арктических территориях, складывалась в русле накопления знаний об этом макрорегионе. Особую роль здесь сыграли советские ученые В.И. Вернадский, Н.Н. Моисеев, С.В. Славин, Г.А. Агранат и другие, которые заложили фундаментальные основы североведения как самостоятельного знания о социальных и экономических процессах арктических территорий. С их помощью требование к пониманию объективных характеристик макрорегиона стало безусловным, на их основе сложился блок исходных стандартов и регламентов к проведению работ, разработке проектов, обеспечению качества жизни. Такой подход продолжает свое развитие с учетом того, что характеристики, обозначаемые как «северность», необходимо перепроверять и развивать, принимая во внимание новые технологии, текущие обстоятельства и вызовы. К тому же территории Арктики в системе государственного управления вбирают значительный сегмент экономики общественных благ с сильным иммунитетом к рыночному влиянию (Каюков и др., 2023).

Парадигма арктических компетенций в настоящее время стремительно расширяется (в методике «радар» относится к этапу «refine»), устойчивыми можно считать три концептуальных модели в определении понимания арктических компетенций:

-

1. Технократическая модель, сосредоточенная в отраслях индустриального освоения Арктики, морской и т.п. специализации. Основные структурные элементы компетенций – это естественно-научные знания и технологии трудовой деятельности.

-

2. Пространственная модель, ориентированная на политико-правовые и административные практики управления расширением, сжатием, видоизменением социально-экономической деятельности территории, позиционированием интересов государств, промышленных корпораций, местного сообщества в географических ареалах. Основные структурные элементы компетенций – это история освоения и формат присутствия, потенциал, условия и методы влияния, обеспечение устойчивости развития территории, базис социальной поддержки.

-

3. Гуманитарная модель, главная идея которой заключается в постижении культурного наследия, выявлении ценностей и тенденций жизнедеятельности циркумполярного мира, развития территории через креативный компонент. Основные структурные элементы компетенций – это арктическая идентификация в культуре, соотношение влияния местной и аборигенной культуры на текущие социальные процессы, культура Арктики как самостоятельный феномен, взаимодействие человека и природы, «притяжение Арктики» как фактор развития культурных процессов на территории.

Хотя каждая из моделей может быть выделена лишь условно, все же они раскрывают кластер компетенций, ценных для решения задач обеспечения жизнедеятельности арктических территорий. Образовательные учреждения, связанные с данной повесткой, включают в учебные планы компетенции, ориентированные на вызовы развития циркумполярного мира. В методических документах они представлены как «арктический компонент» учебного плана или дисциплины (по аналогии с региональным компонентом).

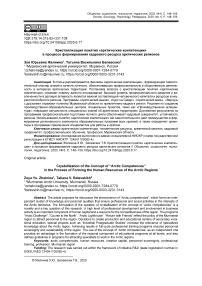

Насколько термин «арктические компетенции» самостоятелен и востребован в профессиональном сообществе, может показать анализ запросов в разных экспертных системах по ключевым словам (комплекс методов «assessment» по методике «радар»). Медиа-аналитика упоминаний понятия «арктические компетенции» показывает следующие данные по количеству публикаций в информационном поле (рис. 1).

Число запросов

Изменения кривой соответствуют деловым событиям, связанным с арктической повесткой. Так, в апреле 2023 г. прошла IV Министерская встреча по вопросам развития науки в Арктик е1, что вывело число запросов «арктические компетенции» на показатель 1 315 ед. Другие пики также коррелируют с проведением форумов и конференций аналогичной тематики.

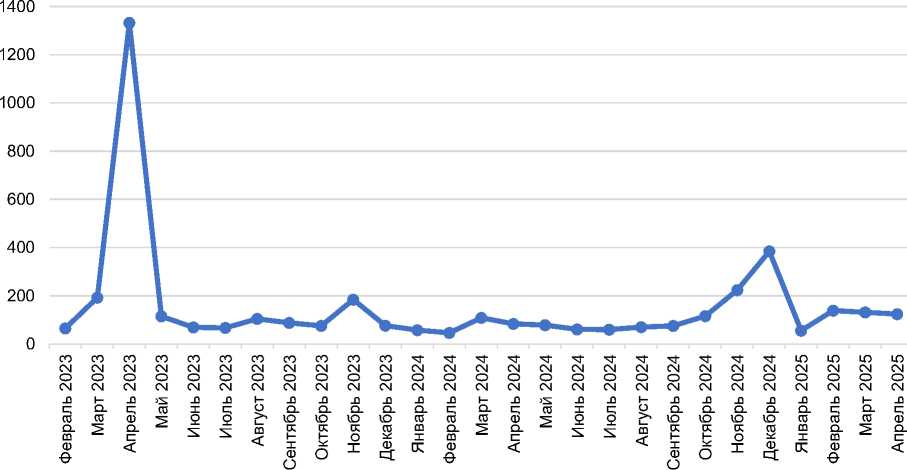

Используя метаданные платформы «Прессиндекс »2, можно выявить динамику публикаций в академической среде, содержащих словосочетание «арктические компетенции» (рис. 2).

Динамика публикаций

Рисунок 2 – Динамика публикаций по теме «арктические компетенции» (метаданные платформы «Прессиндекс»)

Figure 2 – Dynamics of Publications on the Topic “Arctic Competencies” (Metadata from the Pressindex Platform)

Данные рис. 2 показывают неравномерность публикаций, статистика которых четко коррелирует с проведением различных научно-практических конференций. Так, в 2023 г. – это был завершающий год председательства Российской Федерации в Арктическом Совете – наблюдалось усиление публикационной активности ввиду того, что в сентябре – октябре была проведена серия профильных мероприятий. Аналогичная ситуация сложилась и в декабре 2023 г., когда проводились два крупных научно-практических мероприятия – международные форумы «Арктика: настоящее и будущее» (г. Санкт-Петербург) и «Креативные индустрии Арктического региона: опыт и перспективы развития» (г. Мурманск).

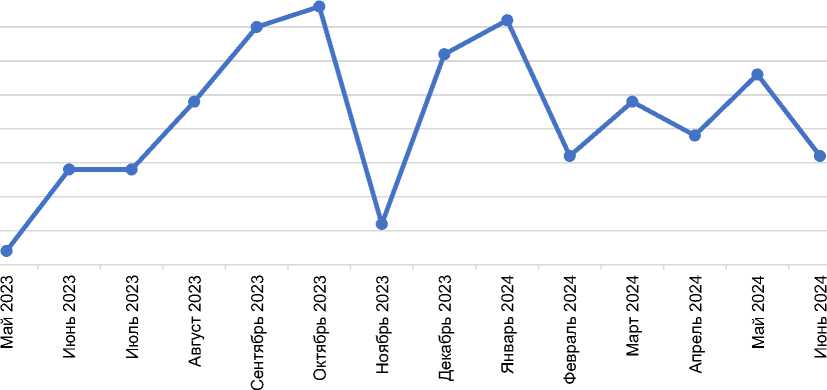

Статистику просмотров выявленных публикаций можно представить в виде графика (рис. 3).

Просмотры

Рисунок 3 – Динамика просмотров по теме «Арктические компетенции» (метаданные платформы «Прессиндекс»)

Figure 3 – Dynamics of Views on the Topic “Arctic Competencies” (Metadata from the Pressindex Platform)

Всплеск интереса к арктическим компетенциям в Сети фиксируется также в период проведения деловых мероприятий. Однако научные публикации и отчеты нередко оперируют комплексом понятий, на основании которого выстраивается логика дискуссий и выводов. Поэтому продуктивным методом можно считать составление кластеров близких понятий. В рамках исследования была проведена группировка публикаций по базе «e-library» (с перегруппировкой по ключу «ядро РИНЦ» и «входящие в РИНЦ», которые в названиях публикаций, ключевых словах и/или текстах включали словосочетание «арктические компетенции» (период 2020 г. – февраль 2025 г.)). В базу были включены 53 академические статьи журналов, которые не относятся к мультидисциплинарным, а также материалы высокорейтинговых конференций с международным участием, на которых непосредственно обсуждалась интересующая нас тема.

Анализ данных показал, что формально термин «арктические компетенции» не всегда присутствует как ключевой вопрос излагаемых материалов, однако он активно употребляется в текстах, и контент-анализ определяет близость подходов к развитию темы региональной специфики, пространственного развития арктических территорий за счет человеческого ресурса, формулируется проблема дефицита кадров с узкими профессиональными знаниями, способными решать рабочие, исследовательские и управленческие задачи с пониманием природной, географической, социальной и экономической специфики Арктики. При этом через содержание термина «арктические компетенции» раскрываются, уточняются более общие понятия в экономических и социальных исследованиях, связанных с решением задач развития отрасли и территории. Арктические компетенции обладают свойством транслировать из одной профессии в другую знания о свойствах территории, технологических процессах, культурном своеобразии и существующей социальной динамике. Это дает основание для обсуждения возможности рассматривать концепт «арктические компетенции» как элемент кода профессиональной эффективности (здесь код – самостоятельная единица смыслов, дешифрующая и конструирующая коммуникативные акты и тексты). Рис. 4 представляет матрицу понятий, связанных с концептом «арктические компетенции».

|

Блок, связанный с образовательными учреждениями, центрами компетенций |

Блок, связанный с текстами о развитии территорий |

программах, дисциплинах);

(молодежи) |

|

миграция;

|

|

|

Блок, связанный с рынком труда |

Блок, связанный с прогрессом знаний, профессиональной специализацией |

Рисунок 4 – Группировка понятий, связанных с понятием «арктические компетенции»

Figure 4 – Grouping of Concepts Related to the Concept of “Arctic Competencies”

Интеграция понятия «арктические компетенции» в системы профессионального образования и стратегического управления проходит последовательно и поступательно, что связано и с государственной повесткой в реализации целей национального развития и с усилением интереса к арктической тематике в культурной среде. Например, в разряд необходимых «мягких компетенций» исследователи относят личную «арктическую идентичность» (Уксусов, 2022; Филиппова, 2020), проявляющуюся, в том числе, через принятие ответственности за развитие территории как семейной ценности, интегрирующей человеческий ресурс в поколениях, личную лояльность и продвижение арктических образов и брендов. Тонкие настройки получает понятие в обсуждении задач арктического дизайна, когда необходимо создать практические решения, обеспечивающие благополучие человека в Арктике и его краткосрочную адаптацию к экстремальным условиям (Usenyuk-Kravchuk et al., 2021).

Неиндустриальный трек в дискуссиях об арктических компетенциях ярко проявляет себя на форумах и деловых событиях, связанных с культурой соответствующих территорий, креативными индустриями, молодежной политикой. В профессиях и культуре повседневности арктические компетенции проявляют себя как личная позиция субъекта в отношении перспектив развития данных территорий.

Заключение . Исследование позволяет сделать следующие выводы:

-

– понятие «арктические компетенции» кристаллизуется, занимает самостоятельную нишу в профессиональных характеристиках, при этом интегрирующими здесь являются естественнонаучные и гуманитарные знания о специфике Арктического региона;

-

– понятие «арктические компетенции» шире содержания профессиональной подготовки к определенному виду труда, оно включает комплекс характеристик личной осознанной позиции, приверженности ценностям благополучия и устойчивого развития Арктики;

-

– арктические компетенции связаны с креативным капиталом территории, поскольку они определяют конструктивный, инициативный подход субъекта к реализации профессиональных задач;

-

– наиболее часто понятие используют в академической среде и в системе профессионального обучения, в то время как работодатели не оперируют им, но используют через формулировку перечня требований к специалисту в ключе определения его готовности и способности работать в условиях вызовов арктических территорий;

-

– развитие практики применения понятия подтверждает перспективу его институализации, формирования требований к качеству, уровню и процессу развития «арктических компетенций», необходимых для эффективной профессиональной, в том числе управленческой, деятельности в интересах развития арктических территорий.

Представляется целесообразным признать продуктивным внедрение понятия «арктические компетенции» в систему классификационных требований к кадровому резерву, предназначенному для осуществления трудовой деятельности в условиях Арктики, что позволит более точно вести работу по профессиональной ориентации, обеспечит поле взаимодействия субъектов при формировании и реализации образовательных программ всех типов, станет стимулом развития талантов и градацией оценки квалификации специалистов.