Личностные особенности младших школьников, изучающих ТРИЗ в цифровой среде

Автор: Терехова Г.В.

Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu

Рубрика: Актуальные проблемы управления качеством образования

Статья в выпуске: 3 (61) т.15, 2023 года.

Бесплатный доступ

Развитие навыков решения проблем младшими школьниками на основе ТРИЗ реализуется в цифровой лаборатории посредством формирования научной картины мира и мыслительных инструментов на базе разработанной системы учебных экспериментов. В рамках федеральной инновационной площадки на базе Марийского государственного университета (г. Йошкар-Ола) была организована экспериментальная работа по изучению положительной динамики развития творческих умений младших школьников в процессе освоения ТРИЗ посредством цифровой лаборатории. В статье описаны результаты экспериментальных данных с учетом индивидуально-психологических особенностей младших школьников, их креативности, продуктивности в решении проблем, а также исследовательской активности. Анализ данных исследования индивидуально-личностных особенностей позволил сделать выводы о типичном профиле младших школьников при положительной динамике развития посредством цифровой среды.

Личностные особенности, младшие школьники, цифровая среда, исследовательская деятельность, детское изобретательство, триз-технологии

Короткий адрес: https://sciup.org/142240084

IDR: 142240084 | УДК: 371.3

Текст научной статьи Личностные особенности младших школьников, изучающих ТРИЗ в цифровой среде

Личностные особенности младших школьников, изучающих ТРИЗ в цифровой среде

Введение. Формирование навыка решения проблем младшими школьниками обеспечивается в образовательном процессе включением заданий исследовательского и изобретательского характера. Существует несколько различных моделей реализации процесса формирования опыта решения проблем (Т.М. Анисимова, Е.В. Мальцева [1], М.С. Гафитулин [2], Т.Н. Коренякина [5], В. В. Лихолетов [6]). Авторы выделяют психолого-педагогический аспект освоения такого опыта творческой деятельности как процесс созидания нового и как совокупность свойств личности, которые обеспечивают её вовлеченность в этот процесс. Отмечают связь развития исследовательских навыков с креативностью, а также с другими личностными качествами. Для развития изобретательности нужны не только умения разрешать противоречие, но и настойчивость, смелость, уверенность в своих действиях. А для развития исследовательских умений важно развивать любопытство, стремление к новизне, самоконтроль. Эти и другие свойства личности требуют формирования прежде всего в контактной работе, во взаимодействии в другими учениками, педагогами, родителями.

При разработке концепта цифровой лаборатории «Trizologika» перед нами встала задача поддержки формирования необходимых для творческой деятельности качеств не только в контактной работе. Контент цифровой лаборатории построен на системе исследовательских и изобретательских экспериментов учебного характера, он является частью естественной экспериментальной среды, что позволяет сформировать у ребенка научную картину мира, необходимую для авторского решения проблем. Контент разработан с учетом возрастных особенностей детей младшего школьного возраста таким образом, чтобы дети могли корректно проводить собственное экспериментирование. Но вопрос, какие именно свойства личности, личностные особенности будут востребованы при работе с цифровой лабораторией, потребовал проведения дополнительных исследований.

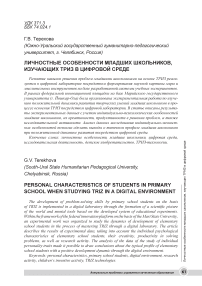

Охарактеризуем цифровую лабораторию, на базе которой осуществляется развитие личностных свойств. Это среда для организации исследовательской и изобретательской деятельности младших школьников на основе измерительного прибора «magic stick», согласованного с программным обеспечением, а также необходимым лабораторным оборудованием для организации измерений (рис. 1).

Рисунок 1 – Цифровая лаборатория «Trizologika»

В экспериментальной деятельности дети получают данные с измерительных приборов. На их основе младшие школьники могут устанавливать эмпирические закономерности, формулировать гипотезы для решения проблем изобретательского характера, а также осуществлять проверку изобретательского решения проблемы (рис. 2). В связи с этим программное обеспечение основано на визуализации эксперимента в цифровой лаборатории и максимально приближено к естественным условиям исследования в образовательной среде.

Исследовательский

Отвечает на вопрос «Что будет, если...?»

Направлен на выявление законов, управляющих работой ресурсов

Изобретательский

Отвечает на вопрос «Как это сделать?»

Направлен на использование ресурсов с опорой на управляющие ими законы

Рисунок 2 – Типы экспериментов в цифровой лаборатории

Работа в ТРИЗ-лаборатории построена на основе двух видов экспериментов: исследовательского и изобретательского. Первый направлен на исследование объектов окружающего мира, второй – на использование полученных в исследовательском эксперименте знаний для решения конкретных проблем, каждый из которых играет важную роль в формировании познавательных умений детей.

-

1) Исследовательский эксперимент:

Цель: исследовательский эксперимент направлен на изучение и понимание объектов и явлений окружающего мира. Дети получают возможность исследовать различные объекты, проводить наблюдения и эксперименты, чтобы узнать больше о свойствах и характеристиках предметов.

Процесс: в ходе исследовательского эксперимента дети активно задают вопросы, формулируют гипотезы и проводят практические исследования. Они могут использовать различные инструменты и методы для сбора данных и анализа результатов.

Результаты: исследовательский эксперимент помогает детям развивать навыки наблюдения, анализа, классификации и обобщения информации о мире вокруг них. Это способствует формированию фундаментальных знаний и познавательных навыков.

-

2) Изобретательский эксперимент:

Цель: изобретательский эксперимент направлен на использование знаний и навыков, полученных в исследовательском эксперименте, для решения конкретных проблем или задач. Это включает в себя процесс поиска новых способов решения задачи.

Процесс: дети работают над решением задачи или созданием нового продукта, используя знания, полученные на исследовательском этапе. Они могут применять техники и методы ТРИЗ, такие как анализ противоречий и поиск инновационных решений.

Результаты: изобретательский эксперимент помогает детям развивать креативное мышление, умение находить нестандартные подходы к решению задач, а также применять научные знания на практике. Он способствует формированию навыков решения реальных проблем.

Цифровая лаборатория, основанная на методологии ТРИЗ, стимулирует интерес детей к познанию мира, развивает исследовательские и изобретательские умения, а также помогает им приме-

Личностные особенности младших школьников, изучающих ТРИЗ в цифровой среде

нять полученные знания для решения реальных задач. Это позволяет младшим школьникам развивать критическое мышление, логику и креативность, что является важной основой для их дальнейшего образования и профессионального развития в будущем.

Так же, как и любой другой вид контактной работы в образовательной среде, цифровая лаборатория формирует исследовательские и изобретательские умения младшего школьника прежде всего в познавательной деятельности. Кроме того, в цифровой лаборатории демонстрируются образцы идеально реализованных исследовательских экспериментов и ре- ально существующие проблемные ситуации. Опишем организацию работы над проблемой в цифровой лаборатории на примере станции 7 «Движемся быстрее и медленнее».

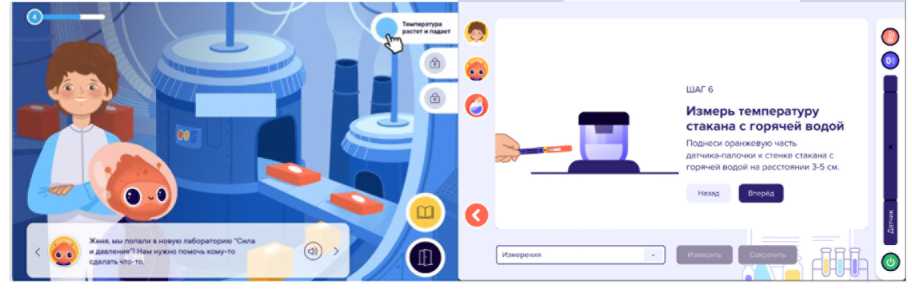

Для формирования исследовательских умений младшим школьниками предложены эксперименты по изучению скорости воздушного потока. Например, опыт 1. «Движем воздух»: Возьмем два одинаковых парусника на колесиках. Подуем на первый сами. Подуем на второй из воздушного шарика. Догадайся, какой парусник продвинется дальше? На который дули сами или шариком? А может быть они продвинутся одинаково?

Рисунок 3 – Иллюстрация из анимации исследовательского эксперимента

Г.В. Терехова

В результате демонстрации опыта, дети формулируют предварительную гипотезу о результате и переходят к следующему этапу работы – проведение самостоятельного эксперимента по алгоритму с пошаговым сопровождением иллюстративным материалом:

Шаг 1. Подготовь оборудование.

Возьми парусник на колесиках и воздушный шарик.

Шаг 2. Подключи датчик-палочку.

Поднеси датчик-палочку к планшету или компьютеру. Нажми на красную кнопку внизу справа на экране.

Дождись, пока кнопка станет зелёной. Датчик-палочка подключён.

Шаг 3. Измерь расстояние движения парусника, на который дули сами.

Закрепи датчики. Установи парусник у черты. Подуй на парусник. Подожди, идёт измерение.

Датчик: расстояние (20 см).

Сохранить измерения. Опыт 1. Расстояние парусника на который дули сами.

Шаг 4. Измерь расстояние движения парусника, на который дули шариком.

Закрепи датчики. Подуй на парусник шариком. Подожди, идёт измерение.

Датчик: расстояние (30 см)

Сохранить измерения. Опыт 1. Расстояние парусника на который дули шариком.

Шаг 5. Сравни полученные результаты.

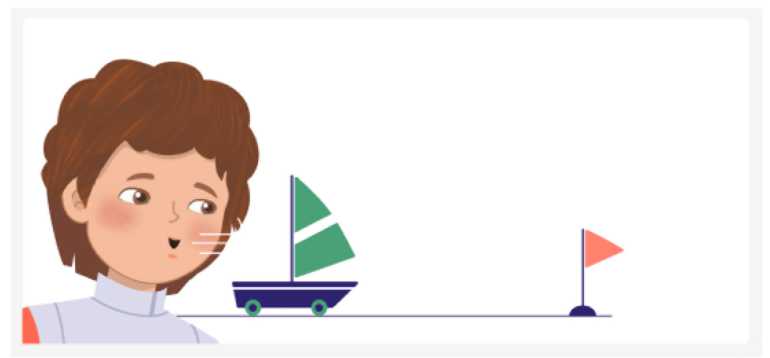

Для проведения исследовательской работы разработано оригинальное устройство MagicStick (волшебная палочка), с помощью которого производятся измерения и передача по радиоканалу ближнего действия (не менее 10 м) действующих значений ряда физических величин (рис. 4). Устройство построено на базе платформы Кордис-5 и имеет все связанные с этим особенности. В разных частях устройства расположены датчики для получения значений при измерении температуры и влажности, силы и давления, натяжения, веса, освещенности, а также микрофон и таймер.

Рисунок 4 – Датчик-палочка «magic stick» для проведения самостоятельного опыта

После выполнения самостоятельного опыта и получения конкретных значений датчиков младшие школьники формируют итоговый результат в виде ответа на их предварительную гипотезу. Следующий этап работы – решение проблемы.

Для формирования изобретательских умений младшим школьникам предложена ситуация, в которой герои цифро-

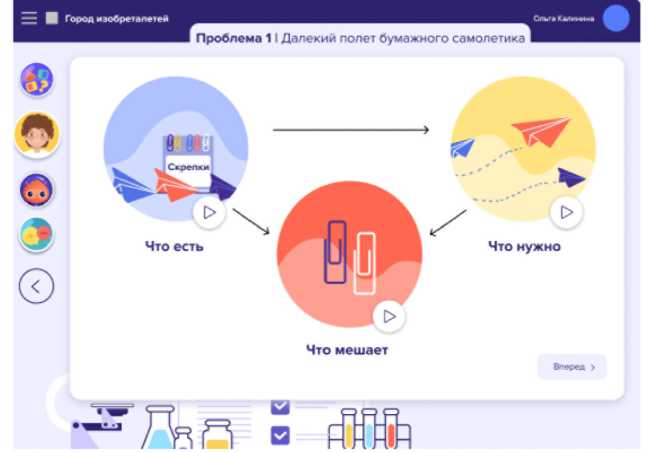

Рисунок 5 – Экран решения проблемы о дальности полета бумажного самолетика

Решение проблемы по алгоритму предполагает выбор варианта решения на основе предложенных моделей. Работа с цифровой лабораторией предполагает сопровождение педагогом деятельности детей и групповые формы работы по проведению экспериментов. Цифровая лаборатория предлагает детям более 200 экспериментов и решений проблем. Они представлены в программе 12 станциями:

Станция 1 «Холодно. Теплее. Горячо»

Станция 2 «Звук–волна»

вой лаборатории демонстрируют возникшую проблемную ситуацию. Например, проблема 1. Далекий полет бумажного самолетика. Текст проблемы для ребенка: В школе объявили конкурс! Победителем станет тот, чей бумажный самолетик улетит дальше. Всем ребятам выдали одинаковые бумажные самолетики и канцелярские скрепки. Как закрепить скрепку на самолетике, чтобы победить?

Станция 3 «Ловим лучи»

Станция 4 «Соберемся поплотнее»

Станция 5 «Ищем силу»

Станция 6 «Человечки проводят тепло»

Станция 7 «Движемся быстрее и медленнее»

Станция 8 «Заряженные человечки»

Станция 9 «Человечки-компасы»

Станция 10 «Человечки выигрывают в силе»

Станция 11 «Человечки управляют временем»

Личностные особенности младших школьников, изучающих ТРИЗ в цифровой среде

Станция 12 «Человечки раскрывают тайны»

Кроме проведения исследований и решения проблем в содержание программы включены необходимые научные сведения. Они представлены адаптированными текстами, сопровождающими анимационные демонстрации научных понятий и их практического применения. Например, раздел цифровой лаборатории «Библиотека. Станция 7», содержит описание учебных тем, необходимых для проведения опытов и решения проблем:

-

1. Все движется по-разному.

-

2. Почему едет автомобиль?

-

3. Почему летит бумажный самолетик?

-

4. Зачем нужен парус?

-

5. Зачем нужен парашют?

Приведем пример текста и фрагмент анимационной иллюстрации «Зачем нужен парашют?» (рис. 6): Парашют позволяет опустить человека (или груз) с высоты на землю на безопасной скорости. Их используют спортсмены, военные, спасатели, а также для приземления машин и грузов, торможения самолетов и гоночных машин, снижения скорости космических аппаратов.

Все дело в гравитации и сопротивлении воздуха. Гравитация тянет все к земле. Сопротивление воздуха препятствует этому и замедляет скорость падающих тел. Из-за купола парашюта создается сопротивление воздуха и замедляет падение с высоты. После открытия парашюта парашютист (или груз) под действием силы тяжести и силы сопротивления снижает свою скорость падения и в результате остается невредимым.

Рисунок 6 – Фрагмент анимационного ролика по теме раздела «Библиотека»

Г.В. Терехова

Таким образом, у детей формируется практический опыт, необходимый для получения новизны в продуктах созидательной деятельности. А точность работы воображения для конструирования образа идеальных решений поддерживается демонстрацией научных представлений об окружающем мире и способах исследовательской и изобретательской деятельности.

Постановка задачи. Анализ современных подходов по изучению развития личности в цифровой среде представлен несколькими направлениями: развитие цифровых навыков (С.Р. Хаблиева [12] и др.), развитие цифровой грамотности и цифровых компетенций (С.А. Грязнов [4] и др.), развитие умений на основе цифровых ресурсов (Е.А. Шутяева [13] и др.), формирование цифровой проекции (следа) на основе достижений учащихся (Г.С. Сологубова [9] и др.), организация взаимодействия в цифровой среде (П.В Середенко [10] и др.).

Авторы направлений отмечают, что переход к цифровой среде предоставляет новые возможности для развития. Прежде всего речь идет об осуществлении коммуникаций, опоре на средства цифровых технологий, сервисов, методах и способах работы с данными. Младшим школьникам в наше время полезно развивать ряд цифровых навыков, чтобы быть успешными и адаптированными в цифровой эпохе. Среди них такие навыки, как:

– основы компьютерной грамотности (знать, как работать с компьютерами и устройствами, а также знать основные элементы пользовательского интерфейса);

– основы интернет-навигации (научиться безопасно и эффективно использовать интернет, включая поиск информации, переход по веб-сайтам, различать безопасные и небезопасные источники);

– основы программирования (начать знакомство с базовыми понятиями программирования и логики. Уже существуют специализированные игры и ресурсы, которые могут сделать это процесс интересным и доступным для детей);

– дигитальная безопасность (понимать основные правила диги-тальной безопасности, включая необходимость сохранять личную информацию в секрете, избегать общения с незнакомцами в сети и быть осторожными при скачивании файлов);

– онлайн-этика (быть вежливым и уважать других в онлайн, знать, что в интернете также действуют общие правила поведения);

– основы мультимедийной грамотности (изучать, как создавать и редактировать простые изображения, видео и аудиофайлы);

– онлайн-ресурсы для обучения (уметь использовать такие он-лайн-ресурсы для обучения, как электронные учебники, образовательные приложения и веб-сайты, может быть очень полезным для расширения знаний и навыков);

– основы цифровой грамотности и критического мышления (учиться анализировать информацию, определять достоверность и правильность данных, а также развивать способность критически мыслить) и др.

Отметим также достоинства цифровой среды, выявленные нами в ходе экспериментальной работы по формированию навыков творческой деятельности на основе ТРИЗ: построение корректных научных представлений, необходимых для решения проблем; сокращение объема нагрузки за счет систематизации информационных потоков (лента времени, визуализация вместо текста, изучение системами); вариативность и гибкость организации работы с детьми; индивидуальное прохождение материала (в самостоятельной или групповой работе) в совместно-распределенной деятельности; возможности для удобного накопления и хранения информационного материала; использование «динамичной» визуализации (анимация процесса вместо статичного рисунка); широкий спектр тестовых заданий, позволяющих отработать понятийный аппарат; организация динамичной обратной связи за счет ресурсов цифровой лаборатории; возможность организации цифрового портфолио и другие (рис. 7).

В связи с этим возникла потребность изучения личностных особенностей детей при формировании креативности, исследовательских и изобретательских умений при новых условиях работы. Выявление личностных ресурсов, способствующих получению положительной динамики развития в творческих процессах именно в цифровой среде стало целью экспериментальных исследований.

Отметим, что в более ранних исследованиях по изучению развития личностных особенностей детей при освоении ТРИЗ (Терехова Г.В., 2010-2015 гг.) нами были выявлены когнитивно-интеллектуальные и личностно-индивидуальные (аффективно-чувственные) факторы

Личностные особенности младших школьников, изучающих ТРИЗ в цифровой среде

Г.В. Терехова

Рисунок 7 – Карточки признаков для организации исследовательской работы детей

творчества, которые определяют процессуальные характеристики деятельности школьников, ее результаты и творческую продуктивность. Например, было выявлено, что на продуктивность решения проблем оказывают влияние эмоциональная устойчивость, восприимчивость к новому и самодисциплина. Положительные и отрицательные статистически значимые связи определили несколько переменных в различной степени выраженности, которые были уточнены множественным регрессионным анализом. Результаты анализа показали, что наиболее надежным предиктором для субъектов ТРИЗ-образования является показатели эмоциональных, регулятивных и креативных свойств личности, среди которых восприимчивость к новому, самодисциплина, сопротивление замыканию, разработанность, эмоциональная устойчивость.

Результаты исследования. В рамках инновационного проекта «ФИП «Апробация и внедрение модели повышения квалификации педагогов по развитию изобретательского мышления младших школьников средствами инновационного учебно-лабораторного комплекса по ТРИЗ-технологиям в образовательном пространстве школ», реализуемого на базе Марийского государственного университета, была проведена апробация ТРИЗ-лаборатории в образовательных организациях Республики Марий Эл.

В исследовании приняли участие пять образовательных организаций Республики Марий Эл. Выборку составили 171 человек – участники апробации лабораторного инновационного комплекса «Цифровая лаборатория «Trizologika»: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27 г. Йошкар-Олы», ГБОУ РМЭ «Лицей им. М.В. Ломоносова», МБОУ «Куженерская средняя общеобразовательная школа №2», МОДО «Станция юных техников г. Козьмодемьянска», ГБОУ ДО РМЭ «Дворец творчества детей и молодежи». Из них 83 учащихся начальной школы, 83 родителя, 5 педагогов. Проведено два этапа эмпирического исследования.

На первом этапе проводилось выявление:

-

1) индивидуально-психологических особенностей личности младших школьников: экстраверсии, уверенности в себе, эмоциональной невозбудимости, независимости, благоразумия, добросовестности, смелости, практичности, оптимизма, самоконтроля, невозмутимости (детский вариант личностного теста Р. Кеттела), а также креативности (тест невербальной креативности Э. Торранса). Данные методики позволяют получить эмпирические сведения для определения факторов влияния на продуктивность решения проблем

младшими школьниками, а также выявить особенности освоения ТРИЗ в цифровой среде;

-

2) уровня сформированности исследовательских умений (модифицированная методика «Мое отношение к исследовательской деятельности» Ю.А. Казимировой, тест «Определение интенсивности познавательной потребности» по B.C. Юркевич);

-

3) уровня сформированности изобретательских умений: новизны решения, чувствительности к новизне («Оценка новизны» на основе методик Г.С. Альтшуллера,

М.С. Гафитулина, А.А. Нестеренко, Т.А. Сидорчук, Г.В. Тереховой). Диагностический пакет был собран на основе работ ряда авторов: А.П. Гладкова [3], Р.С. Немов [7], Г.В. Терехова [8], Туник Е.Е. [11].

В таблице приведен пример профиля учащегося на первом этапе диагностического исследования. Изучение личностных особенностей проводилось однократно. Повторное изучение личностных свойств целесообразно проводить уже на следующей образовательной ступени, так как период их формирования более длительный.

Таблица – Профиль личности учащихся, изучающих ТРИЗ на первом этапе диагностики

|

Факторы |

Уровень проявления |

|

|

1. Индивидуально-психологические особенности личности (Тест Кеттелла, детский вариант. Адаптирован Э.М. Александровской) |

||

|

1 |

Экстраверсия |

средний |

|

2 |

Уверенность в себе |

низкий |

|

3 |

Эмоциональная невозбудимость |

средний |

|

4 |

Независимость |

средний |

|

5 |

Благоразумие |

средний |

|

6 |

Добросовестность |

средний |

|

7 |

Смелость |

низкий |

|

8 |

Практичность |

низкий |

|

9 |

Оптимизм |

средний |

|

10 |

Самоконтроль |

низкий |

|

11 |

Невозмутимость |

низкий |

|

2. Креативность (Тест невербальной креативности Торранса) |

||

|

12 |

Беглость |

высокий |

|

13 |

Оригинальность |

средний |

|

14 |

Абстрактность названия |

низкий |

|

15 |

Сопротивление замыканию |

средний |

|

16 |

Разработанность |

средний |

|

3. Оценка новизны (на основе методик Г.С. Альтшуллера, М.С. Гафитулина, А.А. Нестеренко, Т.А. Сидорчук, Г.В. Тереховой) |

||

|

17 |

Фактор новизны решения |

средний |

|

18 |

Фактор чувствительности к новизне |

низкий |

|

4. « мод |

Мое отношение к исследовательской деятельности» (Ю.А. Казимирова -ифицированная) |

|

|

19 |

Отношение к исследовательской деятельности |

высокий |

|

5. Тест «Определение интенсивности познавательной потребности» (по B.C. Юркевич) |

||

|

20 |

Интенсивность познавательной потребности |

высокий |

Личностные особенности младших школьников, изучающих ТРИЗ в цифровой среде

Таким образом, в ходе диагностического исследования были собраны данные, позволяющие охарактеризовать личностные особенности учащихся, а также уровень их креативности, исследовательских и изобретательских умений.

В ходе апробации научно-образовательным центром «Формула Успеха» были проведены следующие мероприятия: 1) проведены мастер-классы в десяти общеобразовательных школах республики. На них была продемонстрирована работа ТРИЗ-лаборатории директорам и ведущим педагогам общеобразовательных школ. Поведено ознакомление с работой измерительного прибора, его работа с программным обеспечением и другим лабораторным оборудованием; 2) поставлены цели и задачи, способствующие повышению самостоятельной исследовательской активности школьников в ТРИЗ-лаборатории; 3) проведены консультации по методическим особенностям работы в цифровой лаборатории детей и педагогов; 4) при научно-методической поддержке педагогами школ были проведены занятия научного кружка «Давайте изобретать».

В период апробации дети провели исследовательские и изобретательские эксперименты с помощью учебно-лабораторного комплекса (рис. 8). Участники эксперимента отмечали, высокую активность детей при проведении самостоятельных опытов, результативность решения проблем с героями цифровой лаборатории, положительные эмоции и интерес к исследовательской деятельности. Были также отмечены затруднения при использовании цифровой лаборатории: уровень естественно-научной подготовки учителей начальных классов и родителей, технические особенности цифровых датчиков при проведении экспериментов.

Рисунок 8 – Работа участников апробации с оборудованием цифровой лаборатории

Г.В. Терехова

После проведения апробации цифрового лабораторного комплекса был проведен второй этап диагностики. На этом этапе были собраны повторно следующие сведения: 1) уровень креативности (тест невербальной креативности Э. Торранса); 2) уровень сформирован-ности исследовательских умений (модифицированная методика «Мое отношение к исследовательской деятельности»

Ю.А. Казимировой, тест «Определение интенсивности познавательной потребности» по B.C. Юркевич); 3) уровень сформированности изобретательских умений: новизна решения, чувствительность к новизне («Оценка новизны» на основе методик Г.С. Альтшуллера, М.С. Гафитулина, А.А. Нестеренко, Т.А. Сидорчук, Г.В. Тереховой). На основе повторно проведенных методик была определена динамика развития креативности, исследовательских и изобретательских умений.

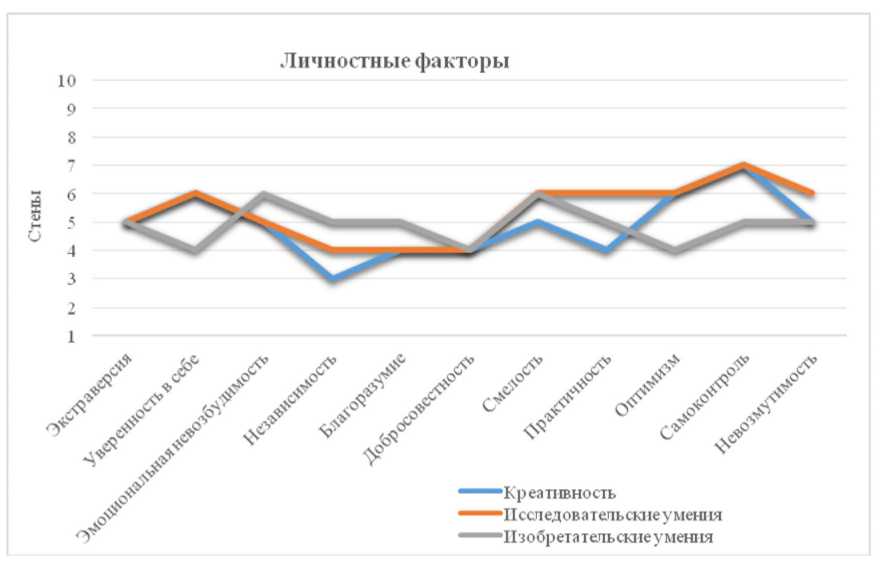

С целью выявления личностных особенностей детей с динамикой развития креативности, исследовательских и изобретательских умений были отобраны данные только с положительной динамикой развития. Представим их анализ при изучении особенностей когнитивноинтеллектуальных и личностно-индивидуальных (аффективно-чувственные) свойств личности.

Прежде всего отметим, что анализ положительной динамики развития показал неравномерность распределения результатов при освоении ТРИЗ в цифровой среде. Например, часть школьников, демонстрирующих повышение уровня развития исследовательских умений, остались на прежнем уровне развития

Личностные факторы

'Креативность

'II сел ед ова течь ские у мения

'Изобретатель скиеумення

Рисунок 9 – Усредненные личностные профили младших школьников с положительной динамикой развития креативности, исследовательских и изобретательских умений в цифровой среде

Изучение этих различий позволяет создать оптимальный вариант сочетания контактной экспериментальной работы с экспериментированием в цифровой среде, выявить возможности для формирования цифрового образовательного кон- креативности. А школьники, демонстрирующие рост развития продуктивности решения проблем, не показали динамики в развитии креативности. Аналогично прослеживалась неравномерность у части детей в развитии изобретательских умений и креативности. Неравномерное развитие этих умений, на наш взгляд, может также отражать индивидуальные особенности детей. Некоторые могут быть более склонными к определенным типам деятельности, и это требует особого подхода в обучении и развитии.

В связи с этим были проанализированы личностные особенности детей и уточнен типичный психологический профиль с различной положительной динамикой. На рис. 9 показаны усреднённые значения групп детей с различиями в развитии креативности, исследовательских и изобретательских умений.

тента без потери развивающего эффекта от контактной работы. Кроме того, выявление таких личностных свойств позволит определить тенденции в развитии детей младшего школьного возраста в цифровой среде.

Личностные особенности младших школьников, изучающих ТРИЗ в цифровой среде

В связи с этим выявление различий между контактной экспериментальной работой и экспериментированием в цифровой среде имеет практическое значение для выбора оптимальных методов обучения и формирования образовательного контента для детей младшего школьного возраста. Это позволит не только определить, какие методы (контактные или цифровые) эффективнее для конкретных задач и целей обучения, но и установить, какие учебные материалы могут лучше усваиваться в контактной среде, а какие могут быть более эффективными в цифровой среде.

При учете этих особенностей можно создавать цифровой образовательный контент, который максимально адаптирован к потребностям детей младшего школьного возраста. Это включает в себя выбор правильных технологических платформ, приложений и методов изучения материала.

Понимание индивидуальных особенностей детей позволит создавать образовательные программы на основе ТРИЗ, учитывающие их уровень знаний, интересы и предпочтения, что способствует более эффективному освоению и развитию. В целом, исследование различий между контактной и цифровой средой для развития позволяет улучшить образовательный процесс, сделать его более адаптивным и инновационным, а также более соответствующим потребностям и возможностям детей младшего школьного возраста в современном мире.

Выводы и обсуждения. Исследование коммуникативных, интеллектуальных, эмоциональных, регуляторных личностных свойств групп детей с различной положительной динамикой позволило получить следующие данные:

симость» среди детей с положительной динамикой развития креативности в цифровой среде. Отметим, что конформность – это согласованность с общеприняты- ми нормами и правилами. А креативность детей предполагает умение выходить за рамки стандарта. Такие проявления характерны для детей, имеющих склонность к риску и беспечность. Эти значения являются примером несовпадения групп с различной динамикой развития. Более высокое значение – у детей с положительной динамикой развития изобретательских умений, что характеризует их как более настойчивых, стремящихся доминировать над окружающими людьми, ни в чем не уступать последним. И при этом они соблюдают общепринятые правила и нормы. У детей с положительной динамикой развития исследовательских умений значение конформности находится на среднем уровне. Это может означать, что дети более уравновешены в своем отношении к правилам и нормам, они могут быть более склонны к исследованию и обучению, не изменяя при этом существующие стандарты.

предположить, что они способны адаптироваться к различным социальным ситуациям и взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с социальными нормами и ожиданиями. Возможность развития высокого самоконтроля именно в цифровой среде позволяет предположить, что использование лаборатории – это достаточно разнообразная деятельность и требует специфического поведения и реагирования. Итак, данный результат свидетельствует о том, что дети обладают определенными навыками и чертами характера, которые позволяют им успешно справляться с вызовами и возможностями цифровой среды, сохраняя при этом социальную приспособленность и самоконтроль.

ми реакциями. Они не склонны к чрезмерным эмоциональным всплескам и реакциям, а вместо этого могут контролировать свои эмоции и оставаться спокойными в различных ситуациях, то есть цифровая среда может способствовать их успешному развитию и адаптации.

ся в открытости к новому опыту и идеям; доброжелательности, то есть проявлении дружелюбия и позитивного отношения к окружающим; общительности как способности и желания обмениваться и делиться с другими своими результатами деятельности; участливости (могут быть внимательными к потребностям и эмоциям других, проявлять заботу и внимание к окружающим).

и креативности могут быть более уверенными в себе, но чаще иметь настроение, возможно, из-за более высоких стандартов и ожиданий к себе. Итак, результаты указывают на различия в уровне уверенности и оптимизма у детей в зависимости от специфической динамики развития.

реализм и независимость, но также быть более чувствительными к эмоциональным аспектам и эстетическим наклонностям. Также отметим, что младшие школьники в обеих группах не проявляют выраженных экстремальных черт на этой шкале. Они не являются чрезмерно практичными или чувствительными, а скорее демонстрируют сбалансированный подход к решению ситуаций. Таким образом, дети с разной динамикой развития могут иметь разные характеристики в отношении их практичности и чувствительности. Креативные дети в цифровой среде могут быть более ориентированными на реализм и практичность, в то время как дети с развитыми исследовательскими и изобретательскими умениями в цифровой среде могут иметь более сбалансированный подход к этим аспектам своей личности.

В заключение отметим, что типовые профили детей, развитие их умений в цифровой среде имеют определенные отличия от условий развития в контактной (некомпьютерной) работе с детьми. Это указывает на то, что современная цифровая среда имеет специфику, требует определенных навыков и качеств, которые могут быть различными по сравнению с более традиционными методами обучения и воспитания (Г.В. Терехова, 2011-2015 гг.). Полученные экспериментальные данные позволяют обратить внимание на совокупность качеств, позволяющих младшим школьникам добиваться положительных результатов в различных аспектах творческой деятельности в цифровой среде.

Список литературы Личностные особенности младших школьников, изучающих ТРИЗ в цифровой среде

- Анисимова Т.М., Мальцева Е.В. Развитие исследовательских компетенций и изобретательского мышления младших школьников средствами инструментов ТРИЗ // Мир детства в современном образовательном пространстве: Сборник статей студентов, магистрантов, аспирантов. Выпуск 13. – Витебск: Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, 2022. – С. 10-11.

- Гафитулин М.С. Проект «Исследователь». Методика организации исследовательской деятельности учащихся // Педагогическая техника. – 2018. – №3. С. 21-26.

- Гладкова А.П. Формирование исследовательских умений младшего школьника во внеурочной деятельности: диссертация…кандидата педагогических наук: 13.00.01. Волгогр. гос. соц.-пед. ун-т. – Волгоград, 2013. – 163 с.

- Грязнов С.А. Цифровое образование сегодня – больше, чем цифровая грамотность: сборник трудов конференции // Цифровое образование: новая реальность: материалы Всерос. науч. конф. с международным участием (Чебоксары, 16 нояб. 2020 г.). – Чебоксары: ИД «Среда», 2020. – С. 30-33.

- Коренякина Т.Н. Развитие исследовательских умений у младших школьников в теории и практике образования // Гуманитарные исследования. – 2016. – № 2 (58). С. 117 – 125.

- Лихолетов В.В. Майнор «Теория решения изобретательских задач»: учебное пособие; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Южно-Уральский государственный университет, Кафедра «Экономическая безопасность» – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2022. – 263 с.

- Немов Р.С. Общая психология. В 3-х т. Общая психология: Учебник. – М.: Юрайт, 2017. – 472 c.

- Терехова Г.В. Продуктивность инновационной деятельности субъектов ТРИЗ-образования: теория и практика: монография. – Германия: LAP Lambert Academic Publishing, 2012. – 137 с.

- Сологубова Г.С. Составляющие цифровой трансформации: монография. – Москва: Издательство Юрайт, 2023. – 147 с.

- Середенко П.В. Развитие исследовательских умений и навыков младших школьников в условиях перехода к образовательным стандартам нового поколения: монография. – Южно-Сахалинск: Изд-во СахГУ, 2016. – 208 с.

- Туник Е.Е. Лучшие тесты на креативность. Диагностика творческого мышления. – СПб.: Питер, 2013. – 320 с.

- Хаблиева С.Р. Основные подходы к формированию цифровых навыков [Электронный ресурс] // АНИ: педагогика и психология. – 2022. – №3(40). – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnyepodhody-k-formirovaniyu-tsifrovyhnavykov

- Шутяева Е.А. «Наураша в стране Наурандии»: Цифровая лаборатория для дошкольников и младших школьников. – М.: Изд-во «Ювента», 2015. – 76 с.