Лингво-педагогический подход к исследованию непрерывного образования

Автор: Игнатович Елена Владимировна

Журнал: Непрерывное образование: XXI век @lll21-petrsu

Рубрика: Непрерывное образование в современном мире: методология исследования и проектирования

Статья в выпуске: 3 (15), 2016 года.

Бесплатный доступ

в статье дано описание лингво-педагогического подхода как основы для разработки междисциплинарного научно-педагогического метода исследования непрерывного образования. Проанализированы предпосылки выделения научного подхода. С одной стороны, они связаны с комплексом проблем, наметившихся в понятийно-терминологической системе педагогической науки. С другой − с объективными характеристиками научно-педагогического языка и развитием научного знания об образовательно-педагогическом дискурсе. Выделены научные основания подхода, включающие положения лингвистики и семиотики. Обоснована интеграция лингвистического и педагогического подходов к изучению объектов педагогической реальности. Описан комплексный объект лингво-педагогического исследования, включающий единицы лексико-семантических систем, терминосистем, концептосферы с развивающимися внутренними иерархическими, парадигматическими и синтагматическими связями и отношениями. На материале непрерывного образования описан комплекс лингво-педагогических методов, применяемых в рамках научного подхода, включающий педагогическую интерпретацию и лингвистические, количественные, в т. ч. машинные, методы. Показана связь лингво-педагогического метода с системным, глубинным, синергетическим, культурологическим подходами. Рассмотрены перспективы развития научного подхода, отмечена связь с современным разделом методики преподавания родного и иностранных языков (лингвопедагогикой).

Лингво-педагогический подход, научный метод, образовательно-педагогический дискурс, педагогическая интерпретация, перевод, педагогика

Короткий адрес: https://sciup.org/147112525

IDR: 147112525 | УДК: 37.012

Текст научной статьи Лингво-педагогический подход к исследованию непрерывного образования

Предпосылки выделения научного подхода. Начиная с 2013 г. лаборатория непрерывного образования Петрозаводского государственного университета (руководитель - профессор И. А. Колесникова) провела серию исследований, связанных с изучением аутентичных зарубежных научных источников, нормативно-правовых документов, контента сайтов образовательных организаций и др., посвященных непрерывному образованию, на английском, немецком, французском языках [1-14]. Параллельно шло изучение сопоставимого русскоязычного материала. В ходе этой работы были отмечены некоторые закономерности и сделан ряд наблюдений, анализ которых требовал интерпретации с позиций двух наук – лингвистики и педагогики. Интеграция двух гуманитарных направлений и послужила основанием для наименования научного метода, получившего название лингво-педагогический подход .

В ходе серии исследований 2013-2015 гг. изучались:

-

- термины и понятия, обозначающие феномен «образования в течение всей жизни» и различные его формы. Например, в английском языке это несколько терминов для разных жизненных этапов получения непрерывного образования: Lifelong learning, Lifelong education, Continuing (continuous) education, Permanent education, Recurrent education, Adult education [напр., 1-2, 4-6, 11-12];

-

- концепции, связанные с реализацией идей непрерывного образования, в т. ч. хьютагогика, глубинный подход, кластерный подход, подходы к оцениванию образовательных результатов и др. [2-3, 5, 7-8 и др.];

-

- опыт организации непрерывного образования на разных уровнях, этапах, в разного вида и типа учебных организациях в зарубежных странах [напр., 9-10, 13].

Трехлетняя работа с большим массивом сопоставимой информации на русском и иностранных языках показала, что существуют различия в педагогической номинации и интерпретации явлений и феноменов образования в разных странах. Складывающиеся и активно развивающиеся педагогические тер-миносистемы далеко не всегда сопоставимы. Отдельные термины и понятия не всегда переводимы. Детализированный анализ схожести и различий семантики терминов, понятий, реалий в разных языках позволяет не только говорить об их лингвистических особенностях, но и выявлять актуальные характеристики тех объектов, которые они номинируют (описывают), т. е. выходить на концептуальный уровень педагогической науки.

Так, например, в английском языке отсутствует одна из фундаментальных категорий отечественной педагогики – категория «воспитания» в значении «целенаправленный процесс формирования личности». При отсутствии категории в английском языке отсутствует и понятие воспитательной системы. Вместе с тем, принимая во внимание универсальный характер образовательного процесса, объективность существования таких категорий, как учение, обучение, воспитание, развитие, наличие воспитательной и развивающей функций процесса обучения, несомненно, что в любой педагогической системе будет присутствовать воспитательный процесс. В англоязычной Канаде черты воспитательного процесса угадываются в термине leadership development (развитие лидерства), но не ограничиваются им. Анализ термина с лингвистической (семантика) и педагогической (концепция) сторон позволяет зафиксировать важные характеристики воспитательного процесса, критически оценить накопленные знания о категории воспитания в отечественной теории и практике, тем самым расширяя научные представления о феномене.

Еще один пример – перевод термина «дополнительное профессиональное образование» (ДПО) на английский язык.

В большинстве аннотаций и ключевых слов к статьям русскоязычных авторов термин переведен на английский язык как additional professional education. Для англоязычных читателей он будет непонятен, т. к. подобный термин в английском языке отсутствует. В части аннотаций был использован термин vocational education, что также является неточным переводом, т. к. в англоязычных странах под vocational education понимают уровень образования, который готовит к выполнению трудовых функций по специальностям рабочих и служащих. Слушатели дополнительного профессионального образования в российской системе образования - это выпускники вузов и учреждений среднего профессионального образования. Для того чтобы подобрать правильный эквивалент термину ДПО в английском языке, необходимо проанализировать, какой тип учреждений обучает ту же целевую аудиторию и реализует тот же тип программ. В таких англоязычных странах, как США, Великобритания и Канада, программы, соотносимые с ДПО, реализуют вузы и специализированные учебные центры при предприятиях реального сектора экономики, а также автономные некоммерческие организации. Наиболее близкий термин (но не единственный), обозначающий этот сектор образования, – Continuing professional education1. Как видно, семантика термина достаточно точно указывает на место программ повышения квалификации в системе образования, подчеркивая их встроенность в общую систему непрерывного профессионального образования. В то время как российский термин содержит указание на дополнительность образования к основному. Это две концептуально разные позиции в трактовке роли ДПО, отраженные в самих терминах. Дополнительность предполагает факультативность, в то время как английский термин подчеркивает продолжающийся характер образования.

На двух приведенных примерах можно увидеть, как обращение к семантике термина, понятия, категории позволяет извлекать педагогические смыслы, а применение лингвистических методов - выходить на педагогическую интерпретацию разного уровня. Дальнейший анализ терминосистем этого фрагмента педагогической реальности помогает выйти на построение новых моделей, тем самым обогащая и теорию дополнительного профессионального образования.

Выделение лингво-педагогического подхода опирается на ряд объективных лингвистических и педагогических предпосылок. Проблема развития педагогического понятийно-терминологического аппарата не является новой2. Вместе с тем можно говорить о новом этапе в развитии понятийно-терминологического поля, связанном с рядом обстоятельств.

Во-первых, в последние годы наблюдаются серьезные изменения в трактовке базовых категорий педагогической науки - воспитания, обучения, образования. Если в советский период развития педагогической мысли воспитанию как процессу целенаправленного формирования личности отводилось центральное место в системе педагогического знания, то в последние годы его заняла категория «образование», объединившая процессы воспитания, обучения и развития, что не могло не отразиться на перестройке всего основного аппарата педагогической науки, появлении широких и узких трактовок основных категорий. Смена педагогических парадигм от воспитательной к образовательной, от знаниевой к компетентностной, появление новых подходов, таких как культурологический, средовой и др., привели к обогащению педагогической науки новыми базовыми понятиями, такими как компетенция, компетентность, образовательный стандарт, образовательный результат, социокультурная среда и многими другими. Вслед за появлением новых базовых категорий стали вводиться в научный обиход и большое количество новых терминов инструментального характера, появилось большое количество заимствований, таких как информальное образование, тьютор, коуч, фасилитатор и т. д. Вместе с тем наблюдается достаточно большая неоднозначность в их интерпретации. Например, в одной из своих работ В. Гладкая обращает внимание на недостаточно корректное использование понятий «технология» и «психологопедагогическое сопровождение» при описании педагогической деятельности [15].

Во-вторых, изменение механизмов развития образования привело к появлению новых заинтересованных субъектов и новых стейкхолдеров. Так, например, включение работодателей в образовательный процесс вузов привело к появлению новой терминологии: профессиональный стандарт, трудовая функция, трудовое действие, опыт профессиональной деятельности и др. Люди без специальной терминологической подготовки все больше включаются в обсуждение вопросов образования. Речь идет не только о специально созданных педагогических текстах, но и о широком дискурсе дискуссий по вопросам образования и педагогики, которые разворачиваются сегодня в пространстве Интернета, вовлекая все больше участников. Возрастающая потребность в диалоге приводит к необходимости использовать лексику, которая будет понятна всем его участникам. Но, в свою очередь, возрастающее количество «пользователей» педагогической лексики влияет на ее распространение, интерпретацию, появление дополнительных значений и оттенков.

В-третьих, интеграция в мировое образовательное пространство требует владения понятийно-терминологическими системами педагогических наук других стран. С прикладной точки зрения наблюдается проблема перевода педагогических текстов на русский и иностранный языки. В свою очередь, «проверка переводом» на другой язык зачастую вскрывает проблему смысловой размытости отдельных педагогических терминов. В условиях быстрого обновления понятийно-терминологического поля педагогики необходима, с одной стороны, работа по созданию и регулярному обновлению мультиязычных словарей по основным направлениям развития педагогической мысли, с другой - разработ- ка новых подходов к подготовке научно-педагогических кадров, готовых к работе с большими объемами информации на иностранных языках и иноязычным педагогическим понятийно-терминологическим аппаратом.

В последние несколько лет появился ряд работ, выполненных на пересечении лингвистики и педагогики, авторы которых исследуют следующие вопросы:

-

- особенности современного педагогического знания, его утопичность, мифологизированность, децентрализацию; взаимосвязь между педагогическими знаниями и современным понятийно-терминологическим аппаратом педагогики [16];

-

- словарь актуальных терминов педагогики, современные трансформации педагогической понятийно-терминологической системы [17-23];

-

- характеристики педагогической терминологии с позиции философии, лексикологии и собственно педагогики [24];

-

- лингвистические особенности научно-педагогической понятийнотерминологической системы, такие как метафорический, образный компонент педагогического термина [25-26], исторические изменения педагогической терминологии [25]; специфика концептосферы образования [29];

-

- современные методы изучения и систематизации педагогической понятийно-терминологической системы и отдельных терминов и понятий [17, 30], методика изучения истории развития дидактической терминологии [31] и др.

Таким образом, наблюдается рост интереса к научно-педагогическому языку со стороны представителей социальных и гуманитарных наук, особенно лингвистов. Становится очевидным, что назрела необходимость и в формировании комплекса междисциплинарных методов изучения современной педагогической терминосистемы как педагогического явления, дальнейший выход за рамки лингвистических исследований в область педагогической интерпретации.

Ведущее лингвистическое положение связано, прежде всего, с тем фактом, что любое научное знание, включая педагогическое, оформлено и представлено на языке. Язык - исторически сложившаяся система звуковых, словарных и грамматических средств, объективирующая работу мышления и являющаяся орудием общения, обмена мыслями и взаимного понимания людей в обществе1. Реализуя мыслеоформляющую, коммуникативную и аккумулятивную функции, язык выступает своеобразной средой фиксации, хранения, накопления, передачи и отчасти программирования теоретического и эмпирического знания. В силу этой специфики «язык, как естественный, так и искусственный, сам, по существу, выступает предпосылкой становления и функционирования научного знания. Будучи социальным по своей природе и генезису, язык в опосредованной, часто неявной, форме осуществляет социальную детерминацию всей научно-познавательной деятельности, а также формы и содержания самого знания. <…> В этом качестве естественный язык осуществляет первичные общие акты категоризации и интерпретации…»1. Таким образом, язык – среда существования и развития педагогической мысли. Учет средового фактора – один из ключей к пониманию механизмов развития современного научно-педагогического знания.

Лингво-педагогический подход является междисциплинарным , синтезирует ключевые положения нескольких научных направлений, таких как семиотика, лексикология, лексикография, культурология и др. С точки зрения семиоти-ки 2 и наука, и язык – это знаковые системы (Ф. де Соссюр, Ч. Пирс и др.). Наука использует языковую систему для самопрезентации, но при этом языковая система науки значительно у же языковой системы в целом, поэтому они не тождественны друг другу. Таким образом, можно говорить как минимум о двух взамосуществующих системах – научной и языковой и о двух аспектах проявления одной системы – научном и лингвистическом.

При всей универсальности языковой системы с точки зрения семиотики, педагогическая терминосистема каждого конкретного языка имеет свои уникальные черты и проявления. Таким образом, можно говорить не об одной тер-миносистеме педагогики, а о множестве разноязычных педагогических терми-носистем. Их сравнительный анализ с использованием лингвистических методов исследования с педагогической интерпретацией – важный источник педагогического знания. Семиотика выделяет три основных аспекта изучения знака и знаковой системы:

-

- синтаксис (синтактика) изучает правила построения знаков, синтаксис знаковой системы, внутренние свойства систем знаков безотносительно к интерпретации;

-

- семантика изучает смысл, содержащийся в сообщениях, передаваемых с помощью знаков, рассматривает отношение знаков к обозначаемому;

-

- прагматика исследует практическое использование знаков, связь знаков с «адресатом», т. е. проблемы интерпретации знаков теми, кто их использует, их полезности и ценности для интерпретатора3.

Для лингво-педагогического подхода важно изучение отношения знаков к обозначаемому, т. е. выход за рамки педагогических смыслов терминов и понятий в поле дополнительных отношений, которые возникают между словом и обозначаемым им объектом и которые позволяют выявлять новые характеристики объектов через сопоставление его научного и бытового значения, лексико-семантического значения в разных языках.

Например, английский термин further education принято переводить на русский язык как «непрерывное образование». Анализ документов, регламентирующих британскую систему образования, анализ большого фактологического материала на сайтах колледжей и университетов позволил прийти к выводу, что такой перевод является не вполне удачным. Фактически речь идет о получении образования после среднего общего уровня, которое в Великобритании рассматривается как форма получения квалифи- кации для дальнейшего трудоустройства или как форма получения квалификации для продолжения обучения. И в том, и в другом случае ключевым термином выступает категория профессионального образования – квалификация. Таким образом, наиболее удачный вариант перевода термина further education, соотнесенный с современной отечественной системой образования, это (среднее) профессиональное образование [14]. Еще одним важным аспектом является проблема интерпретации знаков теми, кто их использует, их полезности и ценности для интерпретатора. Лингво-педагогический подход подразумевает учет субъектной позиции как «творца» научно-педагогического знания (реальных или анонимных, единичных или на уровне коммуникативной группы, сообщества) и интерпретатора, т. е. того, кто непосредственно включен в лингво-педагогический анализ.

Возвращаясь к предыдущему примеру с переводом на русский язык английского термина further education как (среднее) профессиональное образование, обратим внимание на дополнительные смысловые оттенки терминов в обоих языках. В британской системе образования further education занимает место между общим (школьным) и высшим уровнями. В терминологическом сочетании содержится идея движения вперед, но при этом отсутствует оценка места уровня в системе образования в целом. В дихотомической паре further - higher1 уровни не противопоставляются друг другу, образуя пару «дальнейший - выше». В обоих терминах присутствует идея открытости уровня, возможности продолжения движения. Термин «среднее профессиональное образование» содержит указание не только на место уровня в системе (промежуточный), но и оценку уровня по сравнению к высшему (ср. ВЫСШИЙ - 1) превосходная степень от высокий, 2) самый главный, руководящий, 3) представляющий самую высокую ступень развития, совершенства и т. п. чего-л.2). В дихотомической паре «средний - высший» присутствует идея предельности и оценка ценности уровня. Можно предположить, что семантика терминосочетания «высшее образование» не только обусловлена отношением говорящих, его особой ценностью, но также влияет на выбор говорящими желаемого уровня образования, формирование стремления к получению лучшего, высшего.

Как отмечалось выше, семиотика дает общие подходы к пониманию языка и науки как знаковых систем. Их симбиоз, взаимосуществование, взаимовло-женность позволяют рассматривать языковые (речевые) характеристики единиц педагогической терминосистемы под педагогическим углом как часть педагогического знания. На наличие двух подсистем применительно к терминологии обратили внимание и авторы одного из новых научных направлений – онтотерминологии [1]. В основе подхода лежит наблюдение за развитием достаточно закрытых технических терминосистем, основные единицы которых прозрачны и однозначны, в отличие от терминосистем нетехнических, в которых наблюдается развитие терминологии с размытым содержанием, явление терминологической синонимии и др. Для обоснования описанного феномена основатель направления Кристоф Рош (Christophe Roche) предложил отделить лингвистические и концептуальные характеристики термина и установить возникающие между ними связи [32]. С точки зрения онтотерминологии лингвистический компонент термина включает значения, описывающие отношения слова в языке, такие как гипонимия, синонимия. Значение термина, описанное на родном языке, рассматривается как его лингвистический компонент. Концептуальный компонент позволяет установить и описать смысловую принадлежность термина к концепту на основе ассоциативных отношений и как части целого. Концептуальный компонент описывается через понятие [32].

Говоря о научных основаниях лингво-педагогического подхода, нельзя не упомянуть культурологию. Лингво-педагогический подход базируется на системных связях между языком, культурой и педагогическими знаниями. Язык одновременно является и продуктом культуры, и средой, и одной из форм ее существования. Через язык передается ментальность его носителей. Культурные реалии, под которыми мы понимаем предметы или явления материальной культуры, не имеющие лексических эквивалентов в других языках, – один из потенциальных объектов изучения лингво-педагогического подхода. Так, например, в контексте тематики непрерывного образования огромный интерес представляют зарубежные формы, методы, средства организации обучения за рамками институциональных форм, такие как Community centres, Senior centres и др., новые формы и методы организации учебного процесса, описание которых невозможно вне культурных контекстов.

Термин «непрерывное образование» в русском языке охватывает все формы образования, начиная с детского сада, школы, профессионального образования и заканчивая курсами повышения квалификации и дополнительного образования детей. Такая трактовка является широкой и отличается от трактовки феномена «образование в течение всей жизни» в английском языке. И самый широкий термин Lifelong learning, и другие более узкие термины, такие как Continuing (continuous) education, Recurrent education, Adult education, не включают такие формальные этапы образования, как детский сад, школа или вуз, или включают лишь неформальные формы получения школьного или профессионального образования, а также предполагают дискретность, т. е. прерывистость. Например, если взрослый человек не имеет школьного аттестата, он может обучаться в специализированных центрах для взрослых и компенсировать нехватку этого этапа обучения в системе непрерывного образования. Термин Lifelong learning появился в конце 1960-х гг. в материалах ЮНЕСКО как ответ на необходимость повышения грамотности населения, доступности образования для социально не защищенных слоев. К моменту его возникновения в Советском Союзе сложилась достаточно разветвленная и абсолютно доступная система основного, профессионального и дополнительного образования для всех категорий граждан, поэтому развитие непрерывного образования как ответ на вызов времени не было актуальным. Очевидно, этим фактом можно объяснить, что термин «непрерывное образование» в отечественной педагогике стал активно использоваться только в конце XX столетия, а сама система непрерывного образования на начало века находилась практически в том же состоянии и имела ту же структуру, что и в 70-е гг., т. е. была представлена основными ступенями образования, включая школьное и профессиональное, и дополнительными (дополнительное образование детей и дополнительное профессиональное образование). В итоге в Европе и Северной Америке развилось большое количество форм непрерывного образования для различных категорий населения, начиная от центров образования взрослых, детских центров, институтов непрерывного образования в структуре университетов и др. до курсов при торговых центрах, крупных и мини-Интернет-проектов, в основе которых лежит идея обучения по интересам, обучения в коммьюнити, активного обучения в деятельности и др.

Серьезной предпосылкой оформления лингво-педагогического подхода является развитие информационно-коммуникационных технологий, лингвистического программирования, компьютерной лингвистики, возможности машин- ной обработки текста. Развитие количественных методов исследования позволяет посмотреть на язык в новом ключе – выявлять с высокой степенью точности, какие единицы являются наиболее употребительными, в каких текстах и контекстах, какие связи и отношения возникают. Помимо лингвистики, сравнительной педагогики, семиотики, культурологии, лингво-педагогический подход опирается на основные положения и принципы таких наук, как логика, философия, история, политология, герменевтика. Примеры такой взаимосвязи приведены ниже.

Объект лингво-педагогического исследования. Объектом лингвопедагогического исследования в самом широком смысле этого слова является образовательно-педагогический дискурс , под которым мы понимаем сложное коммуникативное явление, устную и письменную речевую деятельность вокруг вопросов педагогики и образования, речевое отражение педагогической реальности. В отличие от лингвистического понятия «речевая деятельность», дискурс представляет собой систему, обладает целостностью, имеет внутреннюю организацию. Образовательно-педагогический дискурс не ограничен традиционными участниками: учителем - учеником и включает в себя всех потенциальных субъектов образовательного процесса. Он может быть описан через характеристику «участников, хронотопа, целей, ценностей, стратегий, жанров, прецедентных текстов и дискурсивных формул» [33].

В связи с тем что дискурс - это сложная категория, комплексный объект нескольких научных направлений, в т. ч. лингвистики, семиотики, философии, обращение к дискурсу в лингво-педагогическом подходе носит самый общий характер надсистемы, рамки, каркаса парадигм, внутри которой разворачивается поле объектов/единиц лингво-педагогического анализа, находящихся в разнообразных иерархических, парадигматических и синтагматических отношениях. Лингво-педагогический подход оперирует единицами, представленными на разных осях и уровнях педагогического дискурса. В рамках данной статьи лишь назовем их1:

-

- лексико-семантическая система, поле, группа, ряд, лексема;

-

- терминологическая система, поле, группа, ряд, термин;

-

- концептосфера, концепт, понятие, реалия;

-

- текст, контекст, подтекст, гипертекст.

Отметим, что концепт является одним из наиболее удачных объектов лингво-педагогического метода, т. к. анализ концепта предполагает прямой выход за рамки узколингвистического подхода в область педагогики.

Латинское существительное conceptus восходит к глаголу concipere (зачать) и означает «собрание, восприятие, зачатие». В английском языке concept означает «1) общая идея, общее значение; 2) концепция, план, намерение2. Синонимы концепта: idea, notion, conception, abstraction; theory, hypothesis; belief, conviction, opinion; image, impression, picture3.

Приведенный синонимический ряд свидетельствует о многоплановости понятия «концепт», включенности в него различных измерений педагогической реальности: ментальной (идея, концепция, абстракция); научной (теория, гипотеза); эмоциональной (впечатление); базовой (убеждение) и конечной во времени (мнение), визуальной (образ).

С философской точки зрения «концепт» - это акт «схватывания» смыслов вещи (проблемы) в единстве речевого высказывания1; устойчивая языковая или авторская идея, имеющая традиционное выражение [34]. Для педагогической науки интерес представляет определение концепта как культурно маркированной и мировоззренчески ориентированной смысловой единицы, являющейся продуктом коллективного мышления, хранящейся в сознании языковой личности и объектированной рядом языковых средств [33], выход на культурноязыковой концепт и концептосферу. Вместе с тем анализ концепта предполагает и анализ понятий, терминов и реалий, объединенных общей тематикой, с возможным выходом на лексико-семантические и терминологические системы, поля, группы, ряды. В последние два года появились первые исследования кон-цептосферы непрерывного образования как педагогического феномена [1, с. 29].

Выбор объекта лингво-педагогического исследования зависит от решаемой задачи. Ниже приведен перечень возможных направлений изучения:

-

- анализ педагогической терминосистемы или терминосистем на двух и более языках;

-

- описание концепта педагогического объекта/явления/процесса в одном и более языках;

-

- описание опыта организации образования за рубежом;

-

- введение в понятийно-терминологическое поле педагогики новых терминов, понятий, реалий;

-

- перевод научно-педагогических текстов;

-

- отбор лексики для изучения фрагмента образовательно-педагогического дискурса в рамках образовательного процесса;

-

- проектирование концепций, стратегий, программ;

-

- лингво-педагогическая экспертиза педагогического текста и др.

Одним из основных источников первичной информации о состоянии компонентов дискурса служат тексты. На этом этапе развития методики лингвопедагогического подхода интерес представляют три типа текстов, каждый из которых можно рассматривать как фильтр при отборе исследовательского материала:

-

- документационные (законы, нормативные акты, стратегические документы и др.);

-

- научные (научные публикации, монографии и др.);

-

- практические (сайты образовательных учреждений, дискуссии, форумы и др.).

Особенность документационных текстов, регламентирующих деятельность внутри образования или определяющих стратегии его развития, заключается в использовании устоявшейся терминологии, составляющей ядро научного аппарата педагогической науки. Именно этот тип текстов позволяет зафиксировать состояние исследуемых объектов/явлений/процессов на момент выхода текста.

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (31 декабря 2013 г.) термин «непрерывное образование» упоминается шесть раз, синонимичный термин «образование в течение всей жизни» - пять раз. В первых двух случаях (ст. 10, п. 2, п. 7) в законе закрепляется понимание системы непрерывного образования как институализированной формы:

-

1. «Образование подразделяется на общее образование, профессиональное образование, дополнительное образование и профессиональное обучение, обеспечивающие возможность реализации права на образование в течение всей жизни (непрерывное образование).

-

2. Система образования создает условия для непрерывного образования посредством реализации основных образовательных программ и различных дополнительных образовательных программ, предоставления возможности одновременного освоения нескольких образовательных программ, а также учета имеющихся образования, квалификации, опыта практической деятельности при получении образования».

Ст. 83 закона вводит понятие принципа непрерывности как ведущего в организации образования. В остальных случаях речь идет о реализации права получения форм непрерывного образования на разных этапах обучения.

Подобный мини-анализ упоминаний тех или иных терминов в официальных документах может давать наглядное представление не только об их функционировании, но также и данные для более глубокого анализа государственной политики в области образования, приоритетов, интенций, ценностных смыслов, месте того или иного педагогического объекта в проектируемой педагогической реальности на уровне государства.

Интересно отметить, что английский термин lifelong education / learning не встречается в законах, регулирующих институциональную систему образования в Великобритании. Это говорит о вынесенности термина в сферу неформального образования и еще раз свидетельствует о различиях в понимании «непрерывного образования» в России и за рубежом.

Научные тексты содержат как устоявшиеся термины, так и большое количество понятий, реалий, не закрепленных в научно-педагогическом языке. Это среда терминотворчества, среда исследования характеристик педагогических объектов, педагогических интерпретаций. Для лингво-педагогического подхода важен выход не только на отдельные научные тексты, но и на анализ научных баз, к которым можно отнести Российский индекс научного цитирования1, Google Scholar2, базы диссертаций и др.

В 2000 г. Стюартом Хассе (Stewart Hase) и Крисом Кеньоном (Chris Kenyon) в оборот зарубежной науки об образовании был введен новый термин heutagogy (хьюта-гогика), который обозначает учение о самообразовании. Распространение термина в отечественной научно-педагогической среде идет крайне медленно, о чем свидетель- ствуют данные научной базы РИНЦ: в 2013 г. одна научная публикация, на 15 августа 2016 г. – 14.

Сайты образовательных учреждений, суждения участников онлайн обсуждений, специализированные блоги, посвященные вопросам образования и воспитания, представляют собой пространство живого практического использования терминов и понятий, содержат большое количество описательной лексики, богатый фактический материал, по которому можно судить о том, какая педагогическая лексика находится «в ходу», как интерпретируется и используется говорящими. Это среда закрепления терминов и понятий, уточнения их значений. Важны не только лексические значения того или иного термина, но и их взаи-морасположенность, смысловые акценты, гипертекстуальность.

В качестве примера можно привести и описание контента зарубежных сайтов, поиск определенных ключевых компонентов, несущих смысловую нагрузку. На сайте Университета Британской Колумбии (Канада) меню главной страницы содержит вкладку Strategic priorities1. На странице приводится перечень приоритетов2 в формате обязательств университета по:

-

- обучению студентов;

-

- исследованию передового опыта;

-

- вовлечению коммьюнити;

-

- включению коренных жителей;

-

- привлечению выпускников;

-

- межкультурному взаимодействию;

-

- вовлечению международного сообщества;

-

- созданию благоприятной рабочей среды;

-

- развитию экономической, экологической и социальной устойчивости.

Приведенный перечень – систематизированный список, анализ которого позволяет судить об акцентах в системе университетского образования, сбалансированности системы. Перевод контента - это и работа по поиску эквивалентов в отечественной системе высшего образования, которая выходит за рамки переводческой деятельности в область педагогической аналитики и интерпретации.

Еще один пример. С точки зрения непрерывного образования интересна роль выпускника в университете. Выпускники бакалавриата - это потенциальные студенты второй-третьей ступеней обучения (магистратура, PhD-программы) и возможные участники программ непрерывного образования, которые в отечественной системе образования ассоциируются с дополнительным и дополнительным профессиональным образованием, неформальным образованием и др. Выпускник может оставаться в университетской среде на протяжении долгого времени как член различных объединений, адресат электронных рассылок, сохраняя адрес с университетским доменным именем и др. Привлечение выпускников к жизни университета – один из приоритетов, принципов развития, гарантия преемственности его традиций.

Таким образом, объект лингво-педагогического исследования носит комплексный, интегрированный характер. Минимальная единица исследования – лексико-семантическое значение слова, обозначающего объект педагогической реальности, принадлежащий к педагогическому дискурсу.

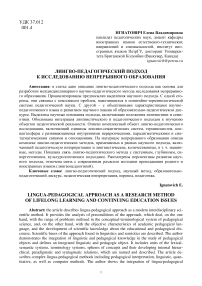

Методы лингво-педагогического исследования. В самом общем виде лингво-педагогический подход, понимаемый в широком смысле в функции метода, может быть представлен как неделимое единство лингвистических методов и метода педагогической интерпретации (см. схему).

Основу лингво-педагогического подхода составляют общелингвистические методы , а также методы лексикологии1, лексикографии2. Лингвистические методы исследования носят инструментальный характер и позволяют собирать, отбирать и структурировать единицы анализа в логике развития языка, речи, речевой деятельности, дискурса. В рамках заявленного подхода используются такие лингвистические методы, как описательный, исторический и сравнительно-исторический; различные виды лингвистического анализа (лексикосемантический, сравнительный, сопоставительный), метод сплошной выборки, толкование слова; количественные методы (контент-анализ, интент-анализ, автоматический анализ), а также другие методы изучения лексико-семантических групп, полей, других групп слов, таких как синонимические и антонимические ряды, гипонимы и гиперонимы.

Описательный метод применяется для описания и анализа единиц педагогического дискурса с формальной и семантической сторон. В современной лингвистике он часто используется в паре со структурным методом , когда единицы рассматриваются не отдельно друг от друга, а в четкой взаимосвязи, включая описание лингвистических отношений, возникающих между ними.

Упоминавшийся выше термин хьютагогика состоит из двух частей. Первая часть термина heutagogy сконструирована из нескольких семантически связанных греческих слов: ευρετικός (heurista) в значении «обнаруживать, выяснять, узнавать», εφευρετικός (heuretikos) в значении «изобретательный», εύρημα (heuriskein) в значении «найти». Вторая часть термина восходит к греческому аγω (ago) – «веду» по аналогии с такими терминами, как педагогика и андрагогика. Таким образом, в семантике слова заложен смысл «вести к изобретениям, открытиям, находкам, выводам», что выводит на трактовку heutagogy как учения о том, как учиться, закладывая эвристический способ обучения как доминантную идею концепции [4]. Термины педагогика – андрагогика – хьютагогика образуют терминологический ряд, отражающий идею восходящих горизонтали и вертикали обучения, раздвигая границы возраста (андрагогика), глубину включенности ученика (хьютагогика).

Исторический метод позволяет рассматривать эволюцию семантического значения единиц педагогического дискурса (а значит, и педагогической мысли через обращение к лексике, в которой она зафиксирована) в рамках одного языка; сравнительно-исторический метод обращается к аналогичному материалу двух и более языков.

Термин «технология» входил в оборот педагогической науки поэтапно на протяжении практически целого столетия. В 1960-1970-е гг. термин прочно ассоциировался с технологизацией образовательного процесса, т. е. использованием технических средств обучения. В современной интерпретации педагогическая технология ставится в один ряд и противопоставляется методу (по принципу открытости / завершенности). Под технологией в самом общем смысле понимают алгоритмизированный процесс достижения образовательного результата, который может быть воспроизведен в аналогичных условиях. С введением нового термина в педагогической реальности появились новые практики организации учебного процесса на основе технологического подхода. Сосуществование двух подходов к интерпретации «педагогической технологии» привело к появлению достаточно большого количества технологий обучения, включающих технические средства обучения (компьютерное обучение, дистанционное обучение, онлайн обучение и т. д.).

Близок к описательному методу сопоставительный метод, задача которого, в случае лингво-педагогического подхода, заключается в исследовании различий и сходств структуры педагогических дискурсов и входящих в них единиц на двух и более языках. Сопоставительный метод лежит в основе перевода и толкования терминов, понятий и реалий, составления двух- и мультиязычных словарей, тезаурусов, глоссариев для анализа и описания фрагментов педагогической реальности.

В последние годы в отечественной науке об образовании активно развиваются теория и практика организации самостоятельного обучения школьников и студентов. Интересен тот факт, что в английском языке идея самостоятельного обучения передается достаточно представительным терминологическим рядом: self-determined learning, self-directed learning, self-directed formation of new knowledge, self study, self education, self-teaching и др. В каждом из терминов зафиксированы специфические характеристики самообразования (самообучения), анализ которых позволяет выходить на различные концепции активного участия ученика в процессе своего учения: от полного контроля до обучения с участием тьютора (учителя).

В лингво-педагогическом подходе могут активно применяться лингвистические методы изучения лексико-семантических групп, полей, других групп слов, таких как синонимические и антонимические ряды, гипонимы и гиперонимы. В качестве примера комплексного лингво-педагогического анализа можно сослаться на исследование Е. И. Соколовой, посвященное изучению терминологического ряда «коуч», «ментор», «тьютор», «фасилитатор», «эдвайзер» в контексте непрерывного образования [5]. Анализ лексических единиц, основанный на сопоставлении толкований педагогических ролей внутри одной языковой группы и сравнении сопоставимых педагогических ролей в русском и английском языках, показал: заимствованные термины ментор, эдвайзер, фасилитатор, тьютор, коуч не имеют однозначных толкований в отечественных педагогических текстах, взаимозаменяемы, что свидетельствует о размытости их лексических значений. В то время как в английском языке за каждым из эквивалентов закреплена определенная педагогическая роль / трудовая функция.

Так, в профессионально-педагогической сфере англоязычных стран (Великобритания, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия) наблюдается дифференциация профессиональных функций педагогического работника. Учитель учит; ассистент учителя проверяет задания, готовит материалы к уроку, проводит семинарские занятия и работает с отстающими; тьютор выполняет функцию репетитора, т. е. закрепляет знания, расширяет базовые представления о предмете; ментор выступает в роли наставника – наблюдает за процессом обучения и корректирует; супервайзер оказывает целенаправленную скоординированную консультационную помощь, выполняет роль проводника по образовательной программе или научного руководителя в высших учебных заведениях. Беглый сопоставительный анализ показывает, что в русском языке практически все обозначенные роли сконцентрированы в должности учителя [1].

Полученные при помощи лингвистических методов исследования факты имеют серьезную педагогическую ценность, позволяют по-новому взглянуть на профессионально-педагогическую деятельность педагога, поставить ряд вопросов, в т. ч. и праксеологического характера. Какие новые функции учительской деятельности вводятся в педагогический процесс новыми терминами? Почему они не получают дальнейшего развития? Насколько сбалансированной является деятельность учителя с точки зрения выполняемых им задач?

Интерес представляет сопоставление не только синонимических рядов, но и дихотомических пар. Возьмем для примера разделение квалификаций на work-related и academic в британской системе образования. При помощи этого противопоставления выявляются подходы к пониманию мира труда и мира образования, определяющие общие стратегии развития систем. За термином academic qualifications стоят программы, направленные на развитие интеллектуального потенциала личности, готовящие его к деятельности, требующей серьезных аналитических умений, например научной. К академическим квалификациям относятся все программы на получение степени, начиная с бакалавриата. Work-related qualifications1 - это все остальные квалификации. В отечественной системе образования получение аналогичных академических квалификаций в «британском» смысле начинается примерно с программ магистратуры, т. к. программы бакалавриата, особенно прикладного, нацелены на work-related qualifications [14].

Особое место в лингво-педагогическом подходе занимают количественные методы , которые можно разделить на методы автоматического анализа (в т. ч. машинная обработка текста поисковыми машинами) и методы познания количественных свойств, характеризующих объекты педагогического дискурса, включая контент-анализ, интент-анализ2. С развитием методов машинной обработки текстов в распоряжении педагогов оказывается богатый исследовательский материал, включающий сведения о сроках первых упоминаний терминов, понятий, реалий в текстах, размещенных в сети Интернет, количестве страниц, содержащих упоминание термина, и др.

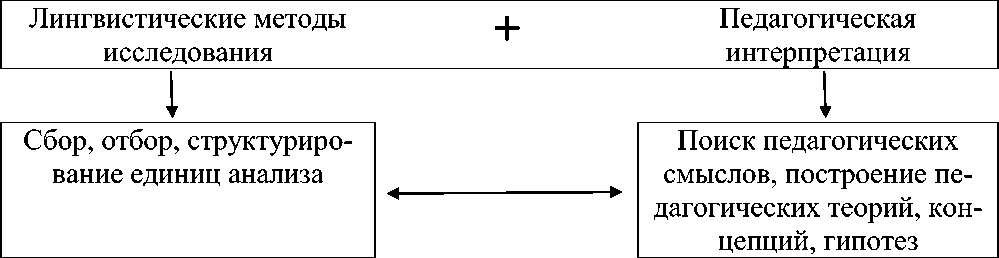

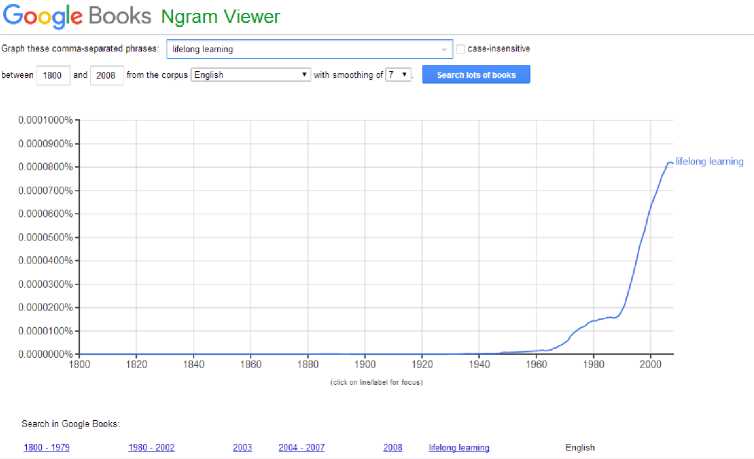

В 2010 г. Google запустил очередной веб-сервис – Ngram Viewer. Он позволяет, например, проследить, как часто применяются те или иные слова и фра- зы в опубликованных с 1400 г. по настоящее время книгах. В Google Books сейчас оцифровано 15 млн. книг, что составляет около 10 % всех опубликованных книг. В настоящее время сервис Ngram Viewer поддерживает китайский, английский, французский, немецкий, русский языки и иврит1.

В качестве примера приведем данные Ngram Viewer по двум запросам: lifelong learning, «непрерывное образование». На рисунках 1 и 2 отражен процесс введения этих терминов. Согласно приведенным данным, первое упоминание lifelong learning относится к 1861 г. (см. рис. 1), непрерывного образования - к 1869 г. Далее употребление обоих слов носит скачкообразный характер. Интерес к терминам возрастает в периоды с 1912 по 1926 г., с 1930 по 1942 г., с 1980-х по настоящее время (непрерывное образование), 1950 по 1958 г., с 1967 по 1982 г., с 1990-х по настоящее время (Lifelong learning).

Рис. 1. Термин lifelong learning в Ngram Viewer

Рис. 2. Термин «непрерывное образование» в Ngram Viewer

Машинный метод позволяет отследить ведущие термины в определенный период времени, что, в свою очередь, ведет к выявлению концептуальных положений теории и практики разных периодов (см. табл.).

Список литературы Лингво-педагогический подход к исследованию непрерывного образования

- Kontseptosfera nepreryvnogo obrazovaniya. Opyt lingvo-pedagogicheskogo analiza. V 3kh ch./I.A. Kolesnikova. N.S. Barymova. M.S. Gvozdeva. E.V. Ignatovich. I.A. Kotyurova. I.V. Kreneva. S.R. Nedbaylik. L.A. Nechayeva. E.I. Sokolova. N.I. Tokko/Pod nauch. ruk. I.A. Kolesnikovoy/Petrozavodsk: Izd-vo PetrGU. 2016

- Ignatovich E.V. Angloyazychnyye terminy so znacheniyem nepreryvnogo obrazovaniya: sovremennyy kontekst//Nepreryvnoye obrazovaniye: XXI vek. 2013. № 1. http://lll21.petrsu.ru/journal/atricle.php?id=1950

- Kolesnikova I. A. Novaya gramotnost i novaya negramotnost dvadtsat pervogo stoletiya//Nepreryvnoye obrazovaniye: XXI vek. Vypusk 2. 2013. http://lll21.petrsu.ru/journal/article.php?id=2091

- Ignatovich E. V. Khyutagogika kak zarubezhnaya kontseptsiya samostoyatelnogo obucheniya//Nepreryvnoye obrazovaniye: XXI vek. 2013. № 3 http://lll21.petrsu.ru/journal/atricle.php?id=2151

- Sokolova E. I. Analiz terminologicheskogo ryada «kouch». «mentor». «tyutor». «fasilitator». «edvayzer» v kontekste nepreryvnogo obrazovaniya//Nepreryvnoye obrazovaniye: XXI vek. Vypusk 4. 2013. http://lll21.petrsu.ru/journal/article.php?id=2171

- Vasilyeva Yu.Yu.. Ignatovich E.V. Glubinnyy podkhod k obrazovaniyu v zarubezhnykh issledovaniyakh: sushchnost. osobennosti. problemy perevoda//Nepreryvnoye obrazovaniye: XXI vek. 2014. № 5 http://lll21.petrsu.ru/journal/article.php?id=2269

- Sokolova E. I. Termin «obrazovatelnyy klaster» v ponyatiynom pole sovremennoy pedagogiki//Nepreryvnoye obrazovaniye: XXI vek. Vypusk 2 (6). 2014. http://lll21.petrsu.ru/journal/article.php?id=2371

- Gvozdeva M. S. Oksyumorony i metafory otsenivaniya obrazovatelnykh rezultatov v sovremennoy Rossii//Nepreryvnoye obrazovaniye: XXI vek. Vypusk 4 (8). 2014. http://lll21.petrsu.ru/journal/article.php?id=2650

- Kotyurova I. A. Tendentsii razvitiya nepreryvnogo obrazovaniya v sovremennoy Evrope//Nepreryvnoye obrazovaniye: opyt Petrozavodskogo gosudarstvennogo universiteta: Sbornik nauchnykh statey. PetrGU. -Petrozavodsk. 2014. S.275-281

- Veselovskaya O.A. Kollezh De Frans kak unikalnoye istoriko-kulturnoye. obrazovatelnoye i nauchnoye yavleniye Frantsii//Nepreryvnoye obrazovaniye: opyt Petrozavodskogo gosudarstvennogo universiteta: Sbornik nauchnykh statey. PetrGU. -Petrozavodsk. 2014. S.328-336

- Barymova N.S. Professionalnaya oriyentatsiya shkolnikov vo Frantsii//Nepreryvnoye obrazovaniye: opyt Petrozavodskogo gosudarstvennogo universiteta: Sbornik nauchnykh statey. PetrGU. -Petrozavodsk. 2014. S. 336-345

- Tokko N.I. Semanticheskiy podkhod k interpretatsii bazovykh nemetskikh andragogicheskikh terminov//Nepreryvnoye obrazovaniye: opyt Petrozavodskogo gosudarstvennogo universiteta: Sbornik nauchnykh statey. PetrGU. -Petrozavodsk. 2014. S.345-353

- Kreneva N.V. Traktovka ponyatiya «universalnyye kompetentsii» v rossiyskom i evropeyskom obrazovatelnom prostranstve//Klassicheskiy universitet v prostranstve transgranichnosti na Severe Evropy: strategiya innovatsionnogo razvitiya: materialy mezhdunarodnogo foruma. Petrozavodskiy gosudarstvennyy universitet. 2014. S. 181-182

- Vasilyeva Yu.Yu.. Ignatovich E. V. Sistema nepreryvnogo mnogourovnevogo professionalnogo obrazovaniya Velikobritanii: sovremennyye modeli//Nepreryvnoye obrazovaniye: XXI vek. Vypusk 1 (9). 2015. http://lll21.petrsu.ru/journal/article.php?id=2722

- Gladkaya V. K voprosu o korrektnom ispolzovanii ponyatiynogo apparata v pedagogicheskikh rabotakh /V. Gladkaya//Korrektsionno-razvivayushcheye obrazovaniye. -2015. -№ 2. -S. 56-64.

- Orlov A.A. Spetsifika sovremennogo pedagogicheskogo znaniya /A. A. Orlov//Pedagogika. -2013. -№ 8. -S. 3-14.

- Kicheva I.V. Transformatsii sovremennogo ponyatiyno-terminologicheskogo apparata rossiyskoy pedagogiki: Monografiya. Izdatelstvo PGLU. Pyatigorsk. 2011

- Kicheva I.V. Neverova T.A. Lingvopedagogicheskiy analiz kak metod issledovaniya transformatsiy sovremennoy ponyatiyno-terminologicheskoy sistemy pedagogiki. Vestnik PGLU: Nauchnyy zhurnal. -№3.. Pyatigorsk. 2011. S.149 -154

- Kicheva I.V. Neverova T.A. Sovremennyye transformatsii terminologii vospitaniya. Pedagogika: Nauchno-teoreticheskiy zhurnal Rossiyskoy akademii obrazovaniya. OOO "Pedagogika". Moskva. 2012. №3. S.49 -59

- Neverova T.A. Spetsifika sinonimicheskikh otnosheniy v terminologii (na materiale terminologicheskogo apparata pedagogiki). Universitetskiye chteniya-2012. Materialy nauchno-metodicheskikh chteniy PGLU. -Chast IX. -Pyatigorsk. PGLU. 2012. -176 s.. PGLU. Pyatigorsk. 2012. S.57 -62

- Kicheva I.V. Neverova T.A. Proyektsiya idey germenevtiki v sovremennom ponyatiyno-terminologicheskom apparate pedagogiki. Nauka i sovremennost -2011: sbornik materialov Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii: v 3 -kh chastyakh. Chast 2/Pod obshchey red. S.S. Chernova. Izdatelstvo NGTU. Novosibirsk. 2011. S.18 -22

- Kicheva I.V. Slovar aktualnykh terminov pedagogiki. Slovar aktualnykh terminov pedagogiki. Izdatelstvo PGLU. Pyatigorsk. 2012. 230 s.

- Kicheva I.V. Shabanova E.A. Resursy ponyatiynogo polya pedagogicheskoy ritoriki. Sotsialno-gumanitarnyye znaniya. M. 2012. №9. S.234 -238

- Koshkina E.A. Pedagogicheskaya terminologiya kak obyekt mezhdistsiplinarnogo issledovaniya /E. A. Koshkina//Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. -2010. -N 339 (oktyabr). -S. 155-160.

- Kulikova E.A. Metaforicheskiy komponent kak osnova pedagogicheskogo termina /Kulikova E. A.//Vestnik Universiteta Rossiyskoy Akademii Obrazovaniya. -2011. -№ 5. -S. 104-107.

- Kulikova E.A. Tropeicheskiy mekhanizm formirovaniya pedagogicheskoy terminologicheskoy nominatsii /Kulikova E. A.//Vestnik Universiteta Rossiyskoy Akademii Obrazovaniya. -2014. -№ 2. -S. 115-120.

- Ryzhov A.N. Pedagogicheskaya terminologiya v usloviyakh reform russkogo yazyka v kontse XVII -seredine XX veka /A. N. Ryzhov//Izvestiya Yuzhnogo federalnogo universiteta. Pedagogicheskiye nauki. -2012. -№ 9. -S. 35-41

- Esenina E.Yu. Metody izucheniya i sistematizatsii terminologii v teorii pedagogicheskoy nauki i professionalnogo obrazovaniya /E. Yu. Esenina//Prepodavatel XXI vek. -2012. -№ 4. ch. 1. -S. 8-14.

- Miroshnikova O.Kh. Spetsifika kontseptosfery nepreryvnogo obrazovaniya v prostranstve universitetskogo diskursa//Filologicheskiye nauki. Voprosy teorii i praktiki. 2015. № 11-1. S. 147-149.

- Titova E.V. Terminologicheskiy analiz kak metod i zadacha issledovaniya/Pisma v Emissiya. Offlayn. Iyun 2010. URL: http://www.emissia.org/offline/2010/1425.htm

- Bordovskaya N.V. Metodika izucheniya istorii razvitiya didakticheskoy terminologii /N. V. Bordovskaya. E. A. Koshkina//Pedagogika. -2014. -№ 10. -S. 26-35.

- Christophe Roche, Marie Calberg-Challot, Luc Damas, Philippe Rouard. Ontoterminology: A new paradigm for terminology. International Conference on Knowledge Engineering and Ontology Development, Oct 2009, Madeira, Portugal. pp.321-326, 2009.

- Karasik V.I. YAzykovoj krug. Lichnost', koncepty, diskurs. Monografiya. URL: http://www.studfiles.ru/preview/1806336/page:27/

- Bomina A.V. Koncept (kul'turnyj, yazykovoj), stereotip, nacional'nyj harakter. URL: http://gigabaza.ru/doc/92785.html

- YAkovleva A. N. Lingvopedagogika kak problema mezhdisciplinarnogo issledovaniya//Obrazovanie i nauka. 2012. № 7 (96) URL: http://www.edscience.ru/jour/article/vie