Медиадискурс в эпоху глобализации и миграции

Автор: Мамонова Н.В.

Журнал: Миграционная лингвистика @migration-linguistics

Рубрика: Миграционный дискурс

Статья в выпуске: 5, 2023 года.

Бесплатный доступ

Глобализационные и миграционные процессы являются актуальными для российского социума, что в свою очередь, отражается в медиадискурсе российских СМИ. В статье исследуется категория МИГРАНТ на материале Национального корпуса русского языка (НКРЯ), подкорпуса центральных СМИ с 1997 г. по 2021 г., приводятся статистические данные. Более того, автором анализируются медиатексты по 2023 г. включительно. Исследователем выявлены концепты, формирующие культурно-ценностную матрицу языкового сознания, ассоциированные с категорией МИГРАНТ. Выделены два доминирующих концепта: «труд» и «национальная безопасность». Кроме того, в медиадискурсе актуализируются концепты «семья», «религия», «справедливость» и «уважение» как культурно-ценностные ориентиры, характеризующие категорию МИГРАНТ. Для получения верифицированных данных в исследовании используются метод контент-анализа и корпусного анализа. Динамика репрезентации категории МИГРАНТ в российском медиадискурсе с 1997 г. по 2023 г., позволяет сделать вывод о ключевом составе матрицы культурно-ценностных ориентиров. Однозначно доминируют два основных концепта ТРУД и НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. Кроме того, актуализируются концепты СЕМЬЯ, РЕЛИГИЯ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ и УВАЖЕНИЕ.

Категория мигрант, медиадискурс, контент-анализ, культурно-ценностная матрица, корпусный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/147242801

IDR: 147242801 | УДК: 81’42

Текст научной статьи Медиадискурс в эпоху глобализации и миграции

Все большее количество людей вовлекается в коммуникативные процессы в эпоху глобализации и миграции. Носители разных языков и культур находят новые точки пересечения в мире новых технологий медиареальности. В связи с этим становится очевидной необходимость изучения медиадискурса как некого представления о реальности, как совокупности интерпретаций, одновременно отражающих и формирующих языковую картину мира медиареципиента. Одним из актуальных направлений исследования в русле миграционной лингвистики следует выделить определение дискурсивных характеристик медиатекста в условиях влияния глобализационных и миграционных процессов. В данной статье исследуются особенности реализации категории МИГРАНТ с использованием контент-анализа с целью выявления особенностей смысловой структуры медиатекстов, ассоциированных с концептом МИГРАНТ, и описания их взаимосвязи в медиадискурсе, выявления универсальных культурно-ценностных концептов языкового сознания информационного сообщества в условиях миграции и глобализации.

Так, Т. ван Дейк выделяет миграционный дискурс, включая в него ряд модулей: дискриминация, расизм, интеграция и прочее [Dijk 2018: 230]. Некоторые исследователи расширяют данный ряд модулей и добавляют дополнительные, например, «социальные агенты, мигрантофобия, национальная языковая безопасность, языковая конфликтогенность, речевая агрессия, миграционный кризис, социальная мобильность, анклавы, типы миграции, языковая, культурная, психологическая адаптация, законы о миграции, языковые трансформации» [Зубарева 2019: 39]. Большую часть данных модулей можно отследить в медиадискурсивном пространстве. В СМИ публикуются самые актуальные и насущные проблемы, затрагивающие практически каждого члена общества. Медиаисточники формируют алгоритмы поведения и оценочные суждения в языковом сознании реципиентов. Готовые паттерны регулируют взаимоотношения в современном обществе.

-

В. И. Карасик определяет ценностные признаки «важнейшей характеристикой дискурса как феномена культуры <...>> В коллективном сознании языковых личностей существует неписаный кодекс поведения, в котором при помощи специальных приемов изучения могут быть выделены ценностные доминанты соответствующей культуры, как в этическом и утилитарном, так и в эстетическом планах (например, языковой вкус)» [Карасик 2006]. Каждое сообщество, достаточно локализованное от другого, обладает определенной культурно-ценностной матрицей, категоризирующей события и поступки в языковом сознании реципиентов. Под термином культурно-ценностная матрица «мы понимаем

систему культурно-ценностных концептов, доминирующих в языковом сознании исследуемого сообщества, и необходимых для создания эффективных алгоритмов решения тех или иных общественно значимых задач» [Мамонова 2023: 374]. Значительные различия в культурно-ценностной матрице разных групп людей приводят к конфликтному социальнокоммуникативному воздействию.

-

С. В. Шустова, Е. В. Исаева подтверждают данный тезис в своих исследованиях, полагая, что «система ценностей мигрантов может включать потребности: создать анклав (экономический, политический); создать языковой анклав; создавать условия для укрепления и расширения своего вероисповедания; не осваивать язык титульной нации; определить для себя и своей семьи выгоды от пребывания на территории принимающей страны; принять решение под давлением (из-за страха, из-за угроз); игнорировать культуру титульной нации (насаждать свою культуру)» [Шустова, Исаева 2019: 15-16]. «Ценности миграционного дискурса зависят от мотивации и потребностей участников» и могут иметь противоположную направленность: «стремление адаптироваться в принимающей стране и принять ее культуру либо игнорировать культуру титульной нации (насаждать свою культуру), создать анклав, расширять и укреплять вероисповедание своей страны» [Шустова 2018: 16].

-

Е. Ю. Мощанская отмечает, что «ценности представителей принимающей стороны варьируются в зависимости от культуры, сферы и ситуации общения» и миграционный дискурс следует рассматривать как разновидность «социальных практик как между отдельными представителями социума, одна часть которых принадлежит к категории мигрантов, так и между мигрантами и социальными институтами» [Шустова и др. 2020: 47-48]. Также исследователь отмечает ассиметричность институционального миграционного дискурса [там же].

При изучении новой категории «дети-мигранты» в ассоциативном эксперименте исследователи отмечают, что «обращает на себя внимание высокая частотность отрицательных эмоций, которые демонстрируют информанты на слово-стимул «Дети-мигранты»: страх, страдание, унижение, растерянные, неуверенные, отчуждённость, удручённость, отрешённость, жертва, стресс, безвыходность, несправедливость, безысходность, зависимость» [Шустова и др. 2020: 28].

-

Е. В. Комарова пишет о том, что «представляя мигрантов, СМИ фиксируют внимание публики на статусе мигранта» и «приезжие представляются как нелегалы и инакомыслящие, которые говорят на другом языке и исповедуют другую религию» [Комарова 2019: 57].

-

С. Л. Кушнерук и др. отмечают в своих работах, что в медиадискурсе «для оценочной квалификации трудовых мигрантов используются стилистически нейтральные, пейоративные, оксюморонные и эвфемистические репрезентации» в основном для усиления «негативных аспектов характеризации специалистов из Средней Азии» [Кушнерук 2023: 121; Кушнерук, Курочкина 2023].

Для снятия остроты вопроса некоторые исследователи предлагают формировать в медиадискурсе этническую толерантность, формируя позитивный медиаобраз, другие исследователи предлагают использовать институт медиации, где «для достижения своих дискурсивных целей медиатор использует определенные речевые стратегии, позволяющие перейти от конфликта к примирению или пониманию и принятию идентичности другого, его обычаев, позиций, интересов, ценностей» [Биюмена 2021: 967; Шустова и др. 2020: 107; Киндеркнехт 2020].

Основная часть

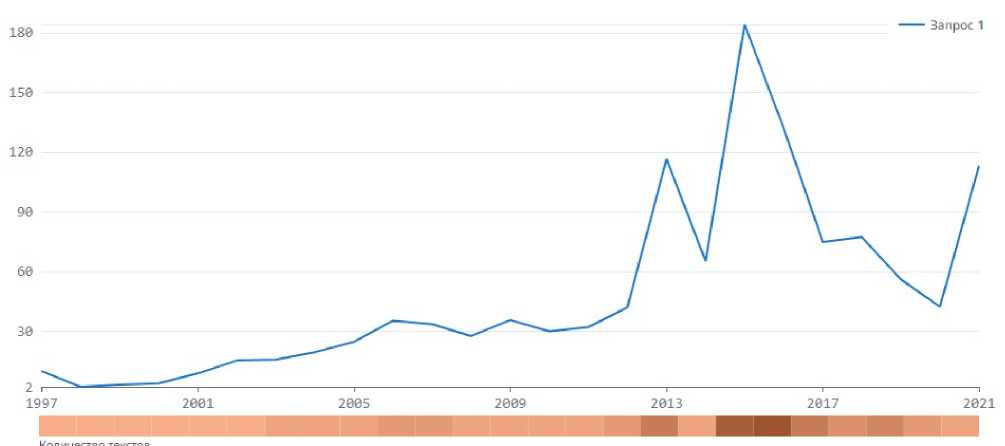

Рассмотрим, какие ценностные ориентиры представлены в медиатекстах российской прессы, ассоциированных с категорией МИГРАНТ в период с 1997 г. по 2021 г. (диапазон 24 года). В исследовании используется Национальный корпус русского языка (НКРЯ), подкорпус центральных СМИ по ключевому слову «мигрант». На рисунке 1 представлен график упоминаемости лексемы МИГРАНТ в контекстах центральных СМИ. График построен без сглаживания.

На графике наблюдается незначительный рост числа контекстов к 2006 г., которые остаются относительно неизменным до 2010 г. В 2011 г. наблюдается значительное снижение числа контекстов, относящихся к категории МИГРАНТ, до уровня 2005 г.

В 2013 г. наблюдается рост практически в 2 раза относительно 2011 г. и в 3 раза относительно периода с 2006 по 2012 гг. и падает в 2014 г. на треть относительно 2013 и возрастает к 2016 г. значительно, в 2,5 раза, достигая пика на графике. В 2017 г. наблюдается снижение показателя в 2 раза и достижение показателей 2014 г.

К 2020 г. отмечается значительное снижение упоминаемости лексемы МИГРАНТ в медиатекстах центральных СМИ, почти в 3 раза относительно 2015-2016 гг., до уровня 2006-2012 гг. В 2021 г. вновь всплеск упоминаемости, но не превышающий показателей 2015-2016 гг.

Рис. 1. График упоминаемости лексемы МИГРАНТ в центральных СМИ с 1997-2021 гг. (по данным НКРЯ)

В контекстах 1997-2000 гг. в качестве ценностных ориентиров выступают смысловые компоненты: «цивилизованный рынок труда», «легализация мигрантов», «страховка», «жилье» и «услуги здравоохранения», «правовой акт» и «временная регистрация», «квартира». Данные смысловые компоненты репрезентируют концепт ТРУД как культурноценностный ориентир в медиадискурсе. Например:

Заведующая отделением Центра трудовых отношений Института сравнительной политологии РАН Маргарита Гарсиа-Исер считает, что для цивилизованного рынка труда нужен целый пакет законодательных актов, касающихся легализации мигрантов, страховки, обеспечения их временным жильем и услугами здравоохранения - и если мигрант легализован, то у властей не может быть к нему претензий, независимо от его национальности [Наталья Айрапетова. Будет ли в СНГ общий рынок труда? // Независимая газета, 17.07.1997].

Отвечая на запрос Исполнительного секретариата СНГ, суд разъяснил, что признание определенного лица беженцем или вынужденным переселенцем - это прерогатива компетентных национальных органов государств СНГ, а понятие "мигрант" как самостоятельный термин в правовых актах Содружества не определяется [Сергей Воробьев. Решения экономического суда СНГ должны стать обязательными // Независимая газета, 21.05.1997].

Московская милиция, Юрий Михайлович, страсть как не любит мигрантов. Особенно если мигрант в кепке. На всякий случай рекомендуем вам получить временную регистрацию и снять квартиру в Москве [Мэр-мигрант и безработный олигарх // Аргументы и факты, 08.02.2000].

К 2004 г. в медиатекстах, связанных с категорией МИГРАНТ, выходит такой смысловой компонент как «контроль»:

-

‒ Да, сегодня начнется операция "Мигрант" - немножко почистим город [Наталья ГРАНИНА. Анатолий БАТУРКИН: «В Москве началась операция «Мигрант ‒ немножко почистим город» // Известия, 17.09.2004];

Мигрант из Саранска Владимир ВОРСОБИН. Мигрант из Санкт-Петербурга Дмитрий СТЕШИН [Дмитрий СТЕШИН, Анна ДОБРЮХА, Владимир ВОРСОБИН. «В детских садах русских детей уже нет...» // Комсомольская правда, 18.10.2004].

Суть предложений г-на Каширина сводилась к необходимости введения специальной пластиковой карты для мигрантов, на которую бы заносились бы не только паспортные данные мигранта, но и его отпечатки пальцев, время въезда, место регистрации, а также данные о том, где и сколько раз мигрант подвергался контролю [Елена Тофанюк. В Москву будут пускать по отпечаткам пальцев? // РБК Daily, 07.06.2004].

Особую остроту вопроса передают лексические единицы уже нет, почистим город, началась операция, необходимость и др. Данные смысловые компоненты передают базовую ценность в языковом сознании читателей, а именно, актуализируется концепт НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. Также стоит отметить, что к 2004 г. появляются контексты, описывающие феномен «русский мигрант», когда описывается опыт релокации российских граждан в европейские страны в поисках лучшей жизни. Ценностный ориентир данных контекстов сводится к смысловому компоненту «финансовый расчет»:

Методом несложных финансовых расчетов русский мигрант Блинов пришел к патриотичному выводу и принялся собирать вещички [Костюшко П. ПРОЩАЙ, ПОРТУГАЛЬСКАЯ МЕЧТА! // Труд-7, 13.04.2004].

Все чаще категория МИГРАНТ описывается такими прилагательными как нелегальный, трудовой, нарицательный, что свидетельствует о масштабе и стихийности миграционных процессов и перекликается с культурно-ценностным ориентиром НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:

‒ В Грозном прошла первая операция «Нелегальный мигрант», ‒ сообщил сотрудник пресс-центра оперативного штаба в Чеченской Республике Александр МАТЮХИН [Александр БОЙКО. В Чечне задержаны нелегалы-китайцы // Комсомольская правда, 22.01.2008].

Из этих денег мигрант ежемесячно платит 20-30 долларов за ночлег, 50-60 долларов ‒ за питание (в общий котел в том подвале, где живет), 100 долларов отправляет домой, от 80 долларов отдает землякам-рэкетирам, остальное ‒ на откуп милиционерам [Гридасов Андрей. ТАДЖИК ‒ ИМЯ НАРИЦАТЕЛЬНОЕ // Труд-7, 21.05.2008].

С 2014 г. по 2016 г. наблюдается увеличение количества контекстов, связанных с категорией МИГРАНТ. Причем присутствует некоторая особенность: подавляющее число контекстов представляет собой обсуждение происшествий и событий, в основном с отрицательной коннотацией, происходящих в зарубежных странах (в Европе, во Франции, в Британии, в Германии, в Швеции и пр.):

В Британии задержан мигрант за попытку переплыть Ла-Манш на надувной лодке [В Британии задержан мигрант за попытку переплыть Ла-Манш на надувной лодке // РИА Новости, 01.11.2016].

В немецком Ройтлинге мигрант из Сирии напал на людей с мачете [В Германии мигрант с мачете убил женщину и ранил ещё несколько человек // Парламентская газета, 07.25.2016].

Все приведенные контексты содержат смысловые компоненты, представленные лексемами депортация, грозить, разыскиваемый, задерживать, нападать, убивать и пр. Подобные контексты иллюстрируют востребованность и актуальность реализации культурно-ценностного ориентира НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

В этот же период (2014-2016 гг.) глобализационные и миграционные процессы ярко передаются в медиатекстах лексемой транснациональный мигрант:

Можно даже сказать, что транснациональный мигрант одной ногой стоит здесь ‒ в том месте, куда он приехал, а другой там ‒ откуда уехал [«Россия на третьем месте в мире по количеству мигрантов» // Известия, 22.07.2016].

В данном примере иллюстрируется значительная степень влияния глобальных процессов на миграционные и их взаимосвязь. Заметим, что только 1 из 10 контекстов обладает положительными эмоционально-оценочными характеристиками.

Достаточно вспомнить ситуацию вокруг патентов, любой мигрант, приезжающий в страну, обязан такой патент получить, а также сдать экзамен по русскому языку и истории [Игорь Баринов: «Турецкие студенты ‒ наши агенты влияния» // Известия, 18.02.2016].

«Мигрант ‒ угроза нации» («Газета.Ru», 2009 г.) [Манипуляция страхом. Мигранты из Средней Азии не совершали в Москве «70 % изнасилований» // Новая газета, 12.09.2016].

Лексические единицы агенты влияния, угроза нации передают отрицательные оценочные характеристики категории МИГРАНТ. В последнем примере лексемы и словосочетания получил ранение, 19-летний дворник - мигрант репрезентируют положительные оценочные характеристики, в данном случае актуализируются смыслы жертва, законопослушность.

К 2021 г. усиливается смысловой компонент «контроль». Это передается лексемами создание трудовой биржи, снижение уровня, улучшение, несоблюдение правил, последствия, ущерб стране, документ и пр.:

Создание трудовой биржи для мигрантов будет способствовать снижению уровня преступности и объёмов серого бизнеса, улучшению эпидемиологической ситуации в стране, потому что каждый мигрант будет на учёте [Во время пандемии работодатели и сотрудники будут искать компромисс по зарплатам // Парламентская газета, 05.29.2020].

Как рассказали в МВД, мигрант таким образом подтверждает, что ознакомлен с последствиями несоблюдения правил и согласен не причинять ущерба стране [В МВД определились, какой будет ID-карта для мигрантов // Парламентская газета, 09.03.2021].

Как рассказали в МВД, мигрант таким образом подтверждает, что ознакомлен с последствиями несоблюдения правил и согласен не причинять ущерб стране [Мигрантов хотят обязать подписывать соглашение о правилах пребывания в России // Парламентская газета, 06.26.2021].

На оборотной стороне - наименование региона, на территории которого работает мигрант, информация о том, кем и когда выдан документ [Трудовым мигрантам выдадут патенты в форме карты с чипом // Парламентская газета, 12.21.2021].

Смысловой компонент «контроль» соотносится с культурно-ценностным ориентиром НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

В 2021 г. появились контексты, связанные с культурно-ценностным ориентиром СЕМЬЯ, иллюстрируемым лексемами воспитывать, дети, близкие родственники, семейный и пр.:

В итоге мигрант лишается возможности жить с близкими родственниками, воспитывать детей и содержать их, зарабатывая в России [Семейных мигрантов предлагают не выдворять из страны // Парламентская газета, 01.14.2021].

К 2023 г. объем медиатекстов в центральных СМИ значительно увеличился и стал сопоставим с уровнем 2014-2016 гг. Концепт ТРУД уходит на второй план. Центральным концептом, репрезентирующим культурно-ценностный ориентир языкового сознания читателей центральных СМИ и наиболее остро освещаемым, становится концепт НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:

Как неоднократно писал “Ъ”, в последние месяцы депутаты Госдумы предложили множество запретительных мер в отношении иностранных мигрантов ‒ и «новых россиян», недавно получивших российские паспорта. Так, в августе партия «Справедливая Россия ‒ За правду» предложила законодательно ограничить число детей мигрантов в школах [Межнациональные отношения показались предвзятыми // Коммерсантъ, 11.09.2023].

Но зачем нам ставить на военный учёт мигрантов из Средней Азии? Вроде бы и незачем, на первый взгляд. Толку от них в армии будет ноль. Но если ты гражданин, если живёшь здесь, если пользуешься нашей социалкой – добро пожаловать в… стройбат [Пусть служат русские: мигранты устроили «митинг» у военкомата, который не попал в сводки МВД // Царьград, 12.08.2023].

Клише «новые россияне» указывает на появление новых аспектов, репрезентирующих категорию МИГРАНТ. Данное клише обозначает представителей Средней Азии, получивших российский паспорт, однако не всегда в достаточной степени знающих русский язык, российские законы и традиции, зачастую не склонных к ассимиляции в российском обществе. Лексемы и словосочетания паспорт, запретительные меры, депутаты Госдумы, законодательно ограничить, армия, военкомат, военный учет, пользование социалкой передают остроту накопившихся проблем и попытки решить их на законодательном уровне. Концепт НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ становится одним из центральных при описании категории МИГРАНТ.

Также стоит отметить, что в 2023 г. более явно прослеживаются культурно-ценностные ориентиры, представленные концептом СЕМЬЯ, к которому добавились концепты УВАЖЕНИЕ (в сообществе), СПРАВЕДЛИВОСТЬ и РЕЛИГИЯ.

Но при сравнении всей шкалы ценностей обнаруживаются серьезнейшие различия. Для москвичей на первом месте "интересная работа" (42 процента), а для мигрантов ‒ крепкая семья и хорошие дети. Так считают почти 57 процентов, а среди столичных жителей ‒ всего 25. Огромная разница! И многодетную семью хотят 42 процента мигрантов ‒ и всего 17 у москвичей. Причем это не только мечта: в возрастной группе 18-25 лет у 14 процентов мигрантов уже есть дети, а среди жителей Московской агломерации ‒ менее чем у восьми [Москвичи и мигранты: за кем будущее // РИА новости, 11.28.2023].

И семейными ценностями различия не исчерпываются. Уважение со стороны окружающих назвали ценностью 35 процентов мигрантов и только девять процентов жителей столицы. Важно "жить по правде, совести, справедливости" для 27 процентов выходцев из Средней Азии и 15 процентов москвичей. Стремление к Богу и следование заповедям в качестве ценности указали 20 процентов мигрантов и четыре процента москвичей [Москвичи и мигранты: за кем будущее // РИА новости, 11.28.2023].

Лексические единицы крепкая семья, хорошие дети, многодетная семья, уважение со стороны окружающих, жить по правде, совести, справедливости, стремление к Богу и следование заповедям передают представление категорий граждан, именуемых новые россияне и мигранты, о правильных алгоритмах, к которым следует стремиться. Вместе с тем, концепт ТРУД становится второстепенным и менее значимым.

Заключение

Таким образом, динамика репрезентации категории МИГРАНТ в российском медиадискурсе с 1997 г. по 2023 г., позволяет сделать вывод о ключевом составе матрицы культурно-ценностных ориентиров. Однозначно доминируют два основных концепта ТРУД и НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Кроме того, актуализируются концепты СЕМЬЯ, РЕЛИГИЯ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ и УВАЖЕНИЕ. В совокупности все эти 6 концептов образуют культурно-ценностную матрицу, ассоциированную с категорией МИГРАНТ в российском языковом сознании реципиентов центральных СМИ.

Список литературы Медиадискурс в эпоху глобализации и миграции

- Биюмена А. А. Этническая толерантность в печатном медиадискурсе // Вестник Удмуртского университета. Серия «История и филология». 2021. № 5. С. 963−970.

- Зубарева Е. О. Модель миграционного дискурса // Теоретическая и прикладная лингвистика, 2019. Т. 5. № 1. С. 35−45. DOI 10.22250/2410-7190_2019_5_1_35_45.

- Карасик В. И. О категориях дискурса // Языковая личность: социолингвистические и эмотивные аспекты: Сб. научн. тр. Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 1998. С. 185–197. URL: http://homepages.tversu.ru/~ips/JubKaras.html (дата обращения: 01.12.2023).

- Киндеркнехт А. С. К вопросу о лингвистических исследованиях дискурса медиации // Слово, высказывание, текст в когнитивном, прагматическом и культурологическом аспектах: материалы X Международной научной конференции, Челябинск, 01–03 октября 2020 года. Челябинск: Изд-во «Челябинский государственный университет», 2020. С. 138−143.

- Комарова Е. В. Образ мигранта в медиадискурсе: традиционные СМИ и новые медиа // Филология и культура. 2019. № 4(58). С. 52−60. DOI 10.26907/2074-0239-2019-58-4-52-60.

- Кушнерук С. Л. Референциальный аспект миромоделирования в цифровой коммуникации о трудовых мигрантах // Вопросы когнитивной лингвистики, 2023. № 3. С. 112−124. DOI: 10.20916/1812-3228-2023-3-112-124

- Кушнерук С. Л., Курочкина М. А. Дискурсивная репрезентация трудовой миграции в социальной сети Telegram // Когнитивные исследования языка. 2023. № 4(55). С. 439−443.

- Мамонова Н. В. Культурно-ценностная матрица как инструмент формирования языкового сознания в медиадискурсе // Когнитивные исследования языка. 2023. № 3-1(54). С. 371−375.

- Миграционная лингвистика в современной научной парадигме: дискурсивные практики, перевод, дидактика / С. В. Шустова, Е. О. Зубарева, Н. В. Хорошева [и др.]. Пермь: Изд-во «Пермский государственный национальный исследовательский университет», 2020. 180 с.

- Национальный корпус русского языка. URL: http://www.ruscorpora.ru/ (дата обращения: 01.12.2023).

- Шустова С. В., Исаева Е. В. Миграционная лингвистика: становление и развитие // Миграционная лингвистика в современной научной парадигме: коллективная монография / Зубарева Е. О., Исаева Е. В., Иценко А. В., Костева В. М., Мощанская Е. Ю., Шустова С. В. / Научный редактор доктор филологических наук, профессор Т. И. Ерофеева; Пермь: Изд-во «Пермский государственный национальный исследовательский университет», 2019. С. 5−64.

- van Dijk T. A. Discourse and migration // Qualitative Research in European Migration Studies / Ed. by R. Zapata-Barrero, E. Yalaz. Switzerland: Springer Cham, 2018. P. 227–245.