Методика реализации индивидуального подхода в реабилитации студентов с нарушениями осанки на занятиях по физической культуре в вузе

Автор: Абрамовских Н.А., Дегтеренко Л.Н.

Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu

Рубрика: Актуальные проблемы управления качеством образования

Статья в выпуске: 1 (63) т.16, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье актуализируется проблема реализации индивидуального подхода в реабилитации студентов с нарушениями осанки. Проведенный анализ научных исследований показал, что проблема достаточно широко освещена в научной литературе, но тем не менее собственный практический опыт автора показывает, что современная организация учебных занятий в значительной мере усредняет личность. решению этого вопроса и будет способствовать индивидуальный подход к обучающимся. Представлены результаты эксперимента по внедрению вышеназванного метода на занятиях физической культурой для обучающихся с нарушениями осанки и сколиозом в условиях неспортивного вуза. Применяемые в ходе проведенного эксперимента эмпирические методы и проведенный статистический анализ полученных результатов позволили сделать выводы о том, что динамика показателей функционального состояния опорно-двигательного аппарата у студентов, участвовавших в эксперименте, характеризуется выраженным положительным изменением по всем тестовым показателям. Это свидетельствует об эффективности применения индивидуального подхода при реабилитации студентов с отклонениями в физическом развитии опорно-двигательного аппарата на занятиях по физической культуре.

Индивидуализация обучения, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, заболевания опорно-двигательного аппарата, принцип индивидуально-дифференцированного обучения, реабилитация, занятия по физической культуре

Короткий адрес: https://sciup.org/142240214

IDR: 142240214 | УДК: 378.147:796.035

Текст научной статьи Методика реализации индивидуального подхода в реабилитации студентов с нарушениями осанки на занятиях по физической культуре в вузе

Н.А. Абрамовских, Л.Н. Дегтеренко

Введение. Индивидуализация обучения является основной тенденцией развития современного образования. Учет человеческой индивидуальности в учебном процессе, его направленность на индивидуальные познавательные, психологические и физические особенности позволяет создавать и адаптировать методы обучения, тем самым повышая его продуктивность, качество. Индивидуальный подход является формирующим и развивающим принципом обучения. В современных реалиях вся педагогическая система базируется на индивидуальном подходе, поэтому индивидуализация обучения была и остается достаточно актуальной проблемой как в отечественной, так и зарубежной педагогике.

В современной образовательной организации индивидуализация обучения осуществляется с целью помощи в развитии личности с учетом индивидуальных особенностей обучающегося, выявления потенциала неиспользованных ресурсов, упрочения положения в социуме. Индивидуализация обучения в профессиональных образовательных организациях особенно актуальна для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Количество таких студентов постоянно растет, непропорционально быстро растет доля студентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и среди них – страдающих нарушением осанки и сколиозом позвоночника.

Обучение студентов с ограниченными физическими возможностями в общих условиях невозможно, для них необходи- ма особая социально-психологическая поддержка на каждом этапе их образования. Наличие сколиотического заболевания оказывает специфическое влияние на психическое развитие таких детей, что осложняет процесс дальнейшего обучения. Поэтому в системе образования необходимо предусмотреть модель учебно-воспитательного процесса, определяемую рядом принципов. Ведущим среди них является принцип индивидуально-дифференцированного подхода в обучении. Он, несомненно, приобретет специфические черты, будучи применен в обучении студентов с заболеваниями нарушений осанки и сколиозом.

Индивидуализация обучения является одним из основных принципов в организации учебно-воспитательного процесса в любом типе образовательного учреждения [3]. Применяется целый ряд технологий индивидуально-дифференцированного обучения [1, 4, 5]. В то же время проблема реабилитации студентов с нарушениями осанки, страдающих сколиозом, при обучении в учреждениях профессионального образования не уделяется должного внимания.

Проблемы обучающихся с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата рассматривались Н. А. Антоновой, Д. А. Белоусовой, Р. С. Жуковым с позиций сохранения физического здоровья средствами адаптивной физической культуры [2]. М. Б. Скворцова рассматривает специфику системного подхода в общеобразовательной школе для решения задач сохранения здоровья учащихся

-

[8] . О. А. Султанова, И. А. Лазарева, Л. М. Беспалова, Н. Н. Воронова акцентируют внимание на медицинской реабилитации студентов на этапе прекращения активных тренировок и выхода из спорта [7]. В последнее время стали применяться средства психолого-медико-педагогической поддержки (Д. С. Приходов), учитываться психологические особенности, аспекты организации обучения на этапе адаптации студентов-первокурсников, страдающих заболеваниями опорно-двигательного аппарата [6].

Индивидуализация обучения и воспитания – основа педагогики и психологии, на её значимость указывают теоретики отечественной педагогики, при анализе работ которых выделяется умение учесть индивидуальные особенности обучающихся для их гармоничного развития. Современная организация реального учебного процесса в значительной мере усредняет личность. Причины этого многообразны. Одна из них заключается в том, что перед преподавателем встает действительно трудная задача – работать на занятии со всеми вместе и с каждым в отдельности.

Цель исследования – обосновать эффективность индивидуального подхода в реабилитации студентов с отклонениями в физическом развитии опорно-двигательного аппарата.

Методы исследования. В ходе исследования применялись как теоретические, так и эмпирические методы, которые определялись в соответствии с поставленной целью. К первым относится сбор и анализ литературы по проблеме исследования, ко вторым – наблюдение за студентами; общая оценка дневников испытуемых; метод антропометрии; функциональная оценка опорно-двигательного аппарата тестовыми заданиями (активная гибкость позвоночника, силовая выносливость мышц спины и брюшного пресса) на этапе формирования правильной осанки по составленной схеме лечебной физической культуры; статистические методы обработки материалов.

При занятиях лечебной физической культурой мы посчитали, что целесообразно будет вести дневник самоконтроля, регулярный анализ данных которого позволит подобрать оптимальную нагрузку, более эффективные специальные упражнения при данном заболевании, определить функциональные возможности и предупредить возможные нежелательные обострения заболевания, ухудшения самочувствия студентов.

При этом, самочувствие, настроение, болевые ощущения, сон, аппетит, работоспособность, желание заниматься оценивалось по пятибалльной шкале.

Метод антропометрии включал в себя определение длины и массы тела испытуемых, окружности грудной клетки (на вдохе, на выдохе, размах).

Оценка функционального состояния опорно-двигательного аппарата и показателей физического развития включала в себя оценку:

-

1. Активной гибкости позвоночника из исходного положения стоя. И.П. – стоя на гимнастической скамейке, ноги вместе. 1. Наклон вперед, ноги прямые. 2-3. Фиксация средних пальцев рук с определением результата. 4. И.П. Выполняют три попытки. Засчитывается лучший результат (1-5 см);

-

2. Силовой выносливости мышц спины из исходного положения лежа на животе руки на пояс.

-

1. Прогнуться, подняв верхнюю часть туловища и ноги.

-

2. И.П. Определяется время удержания туловища до появления признаков покачивания или самостоятельного прекращения теста (от 30 до 60 сек.);

-

3. Силовой выносливости мышц брюшного пресса из исходного положения лежа на спине, руки вдоль туловища. 1. Поднять ноги вместе и удержать положение ног под углом 45 градусов.

-

2 И.П. Определяется время удержания (от 30 до 60 сек.)

Методика реализации индивидуального подхода в реабилитации студентов с нарушениями осанки на занятиях по физической культуре в вузе

Н.А. Абрамовских, Л.Н. Дегтеренко

Полученные данные обрабатывались методом вариационного анализа. Статистическую обработку производили по методу Стьюдента-Фишера. Различия между сравниваемыми величинами считали достоверными при не менее 95% (р≥0,05). Для графических изображений полученных данных определяли доверительные границы. Доверительные границы находили при р≥ 0,05. Считается, что для биологических исследований такая величина является достаточной.

Организация исследования. В исследовании приняло участие десять студентов экспериментальной группы (6 человек женского пола и 4 – мужского пола; с диагнозами нарушения осанки; простые сколиозы I степени с разным признаком направления искривления) и двенадцать сверстников контрольной группы. Все испытуемые были отнесены ко II (подготовительной) группе здоровья.

Исследование проводилось в Частном образовательном учреждении высшего образования «Международный Институт Дизайна и Сервиса» в течение десяти месяцев (с сентября по июнь) 2022-2023 учебного года. На базе исследования, в учебном заведении, студенты с отклонениями в состоянии здоровья, физическом развитии освобождаются от занятий физической культурой в основной группе и посещают два раза в неделю занятия лечебной гимнастикой. Нами был предложен индивидуально-дифференцированный подход в реабилитации таких студентов с нарушениями осанки и сколиозом в проведении занятий лечебной гимнастики. Студенты контрольной группы занимались комплексом лечебной физической культурой в условиях поликлиники по месту жительства курсом из десяти занятий. На таких занятиях применялся групповой метод в реабилитации обучающихся с отклонениями в физическом развитии.

На занятиях по физической культуре с применением индивидуального подхода в комплексах лечебной гимнастики вначале использовали преимущественно исходное положение лежа как исключающее напряжение мышц, удерживающих тело в вертикальной позе. В дальнейшем занимались в исходном положении сидя, затем стоя. Продолжительность занятия составляла от 30 до 40 минут. В занятия включали как общие, так и индивидуальные упражнения. Общие упражнения занимали большую часть времени, так как часть задач, например, укрепление мышц спины и живота, увеличение подвижности позвоночника не только совпадает при различных видах нарушений осанки, но и являются основными на всех этапах тренировки.

Занятие состояло из трех частей. Задача первой – организация студентов для предстоящих занятий: использовали упражнения строевого характера, короткие игровые задания и упражнения по коррекции осанки.

В основной части занятия главной задачей являлось укрепление мышечного корсета и индивидуальная коррекция деформаций позвоночника.

Заключительная часть предусматривала совершенствование психофизических качеств, двигательных навыков, закрепление правильной осанки в различных условиях, приведение обучающегося в спокойное состояние, для этого использовали построения, перестроения и ходьбу с правильной осанкой. Продолжительность вводной части составляла 3-4 мин, основной – 32-34, заключительной – 3-4.

Исследование включало в себя три этапа. На первом этапе проводилось теоретическое обоснование, разрабатывались комплексы лечебной гимнастики. На втором этапе проводилось исследование, активные реабилитационные мероприятия с обучающимися, страдающими нарушением осанки и сколиозом. И, наконец, на заключительном третьем этапе анализировались результаты исследования, оценивалась эффективность проведенных комплексов лечебной физической культуры и, в частности, применение индивидуального подхода в системе реабилитации.

Результаты исследований и их обсуждение. В начале проведения исследования нами были собраны данные о состоянии и группе здоровья, диагнозе обследуемых экспериментальной и контрольной групп.

Все испытуемые экспериментальной группы были отнесены ко второй (подготовительной) группе здоровья с диагнозами простой (с одной дугой искривления), локальный (захватывающий один из отделов позвоночника) сколиоз (левосторонний или правосторонний). Выявленные особенности нарушений учитывались при составлении комплекса лечебной физической культуры для студентов.

Сверстники контрольной группы были отнесены также ко второй группе здоровья, диагнозы в группе были следующие: нарушения осанки, плоскостопие, сколиоз (правосторонний и левосторонний).

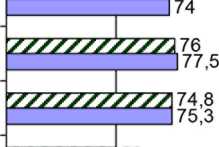

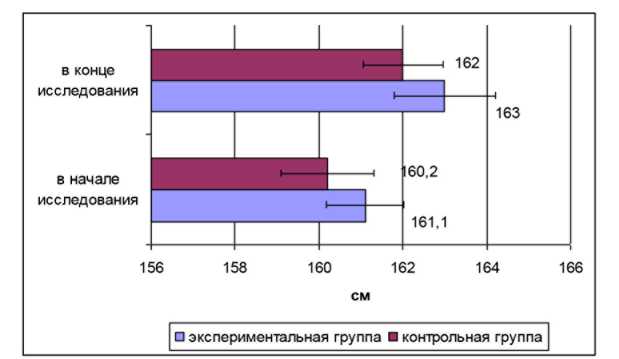

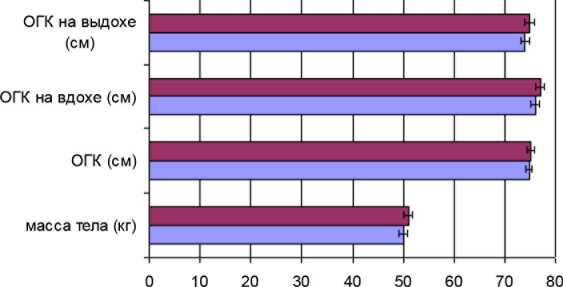

На начало исследования по показателям роста, веса, окружности грудной клетки испытуемые контрольной и экспериментальной группы практически не различались (рисунок 1).

ОГК на выдохе (см)

Vzzzzzzzzzzz

ОГК на вдохе (см)

ОГК (см)

XZZZZZZZA

49,5

масса тела (кг)

длина тела(см)

////////////////////////у 160 2 ' И 161,1

О

□ экспериментальная группа И контрольная группа

Рисунок 1 – Показатели физического развития студентов контрольной и экспериментальной группы

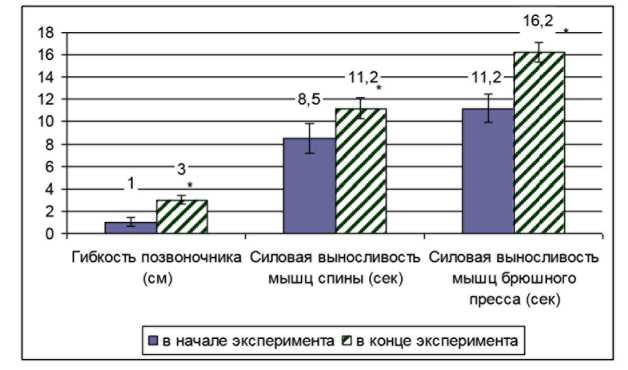

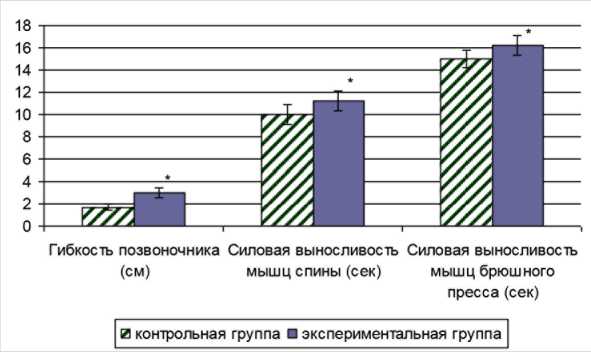

При оценке функционального состояния опорно-двигательного аппарата и показателей физического развития экспериментальной группы получены следующие результаты: среднее значение активной гибкости позвоночника группы обследуемых составило 1 см, силовая выносливость мышц спины – 8,5 сек., а силовая выносливость мышц брюшного пресса – 11,2 сек. (рисунок 2), что в целом определяет низкий уровень функционального состояния опорно-двигательного аппарата. Функциональное состояние опорно-двигательного аппарата студентов контрольной группы на начало эксперимента практически не отличались от значений экспериментальной группы и различия между группами были недостоверны (рис. 2).

При составлении индивидуальных комплексов ЛФК применялись специальные корригирующие упражнения (симметричные и асимметричные). Проводилась работа с родителями. Так, помимо занятий в спортивном зале, родители с детьми проводили либо контролировали выполнение утренней гимнастики.

Занятия лечебной физкультурой начинали с выработки представления о правильной осанке (упражнения на формирование и закрепление правильной осанки). Включали упражнения для укрепления мышечного корсета (мышц спины, брюшного пресса). Применяли симметричные корригирующие упражнения. Ассиметричные упражнения лечебной физической культуры разрабатывали с учетом рекомендаций леча-

Методика реализации индивидуального подхода в реабилитации студентов с нарушениями осанки на занятиях по физической культуре в вузе

щего врача для проведения избирательного укрепления мышц и воспитания правильной осанки. При выполнении упражнений широко использовали гимнастические предметы палки, мячи, обручи, скакалки.

Рисунок 2 – Показатели гибкости и силы мышц позвоночного столба контрольной и экспериментальной группы на начало исследования

Н.А. Абрамовских, Л.Н. Дегтеренко

При индивидуальном подборе упражнений для каждого студента мы руководствовались характером заболевания, сопутствующих заболеваний сколиоза, степенью их компенсации, уровнем функциональных возможностей организма, данными физического развития и физической подготовленности занимающихся. В тоже время, на занятиях вели тщательное наблюдение за всеми занимающимися, за ответной реакцией их организма на физические нагрузки, за поведением ребят.

Поскольку, укрепление мышц спины и живота, увеличение подвижности позвоночника не только совпадают при различных видах нарушений осанки, но и являются основными на всех этапах тренировки, нами оценивалась динамика показателей функционального состояния опорно-двигательного аппарата, а также физического развития у экспериментальной группы после комплекса реабилитационных мероприятий с использованием индивидуального метода, и контрольной группы с использованием группового метода проведения занятий.

Показатели роста в начале и в конце эксперимента в контрольной и экспери- ментальной группе достоверно увеличились, в то же время между контрольной и экспериментальной группой не обнаружено достоверных различий на начало эксперимента и при его завершении (рисунок 3). Все это говорит о благоприятном влиянии занятий лечебной физической культурой на физическое развитие студентов.

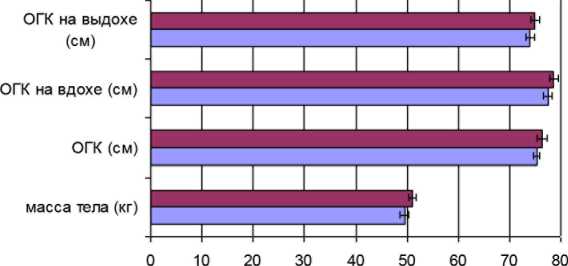

Возросли показатели окружности грудной клетки, на вдохе и на выдохе в экспериментальной группе, такие изменения мы связываем с применением дыхательных упражнений в комплексе лечебной физической культуры (рис. 4).

При этом в контрольной группе таких достоверных различий между данными показателями в различные этапы эксперимента обнаружено не было (рисунок 5).

Динамика показателей функционального состояния опорно-двигательного аппарата у студентов экспериментальной группы характеризуется выраженным положительным изменением по всем тестовым показателям (рисунок 6) и достоверно выше относительно контрольной группы (рис. 7).

Рисунок 3 – Показатели длины тела в разные этапы исследования

□ в начале исследования ев конце исследования

Рисунок 4 – Показатели массы тела и ОГК экспериментальной группы на разных этапах исследования

□ в начале исследования ■ в конце исследования

Рисунок 5 – Показатели массы тела и ОГК контрольной группы на разных этапах исследования

Анализируя дневники самоконтроля, у испытуемых экспериментальной группы улучшилось самочувствие, настро- ение, аппетит и сон, появилось желание заниматься, связанное с отсутствием болевых ощущений.

Методика реализации индивидуального подхода в реабилитации студентов с нарушениями осанки на занятиях по физической культуре в вузе

Н.А. Абрамовских, Л.Н. Дегтеренко

Рисунок 6 – Сравнительные показатели функционального состояния опорнодвигательного аппарата экспериментальной группы в начале и в конце исследования

Рисунок 7 – Функциональное состояние опорно-двигательного аппарата испытуемых на заключительном этапе исследования

Показатели активной гибкости позвоночника, силовой выносливости мышц спины и брюшного пресса в контрольной группе на заключительном этапе исследования достоверно не различались, но в тоже время, необходимо отметить незначительную положительную динамику значений, которую мы связываем с проводимой лечебной гимнастикой.

Выводы. Индивидуализация обучения на занятиях физической культуры в профессиональных образовательных организациях особенно актуальна для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, к тому же количество таких студентов постоянно увеличивается. В частности, непропорционально быстро растет доля студентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и среди них – страдающих нарушением осанки и сколиозом позвоночника.

Применяемые в ходе проведенного нами эксперимента эмпирические методы (наблюдение за студентами; общая оценка дневников испытуемых; метод антропометрии; функциональная оценка опорно-двигательного аппарата тестовыми заданиями (активная гибкость позвоночника, силовая выносливость мышц спины и брюшного пресса)) и проведенный статистический анализ полученных результатов позволяет сделать выводы о том, что динамика показателей функционального состояния опорно-двигательного аппарата у студентов, участвовавших в эксперименте, характеризуется выраженным положительным изменением по всем тестовым показателям.

Полученные результаты исследования свидетельствуют об эффективности применения индивидуального подхода при реабилитации студентов с отклонениями в физическом развитии опорнодвигательного аппарата на занятиях по физической культуре.

Список литературы Методика реализации индивидуального подхода в реабилитации студентов с нарушениями осанки на занятиях по физической культуре в вузе

- Васильева, О.К. Формирование профессиональной компетентности будущего педагога дошкольного образования в процессе использования индивидуально дифференцированной технологии обучения / О. К. Васильева // Проблемы и перспективы формирования педагогической культуры у студентов в условиях реализации профессионального стандарта педагога: материалы Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием), Сургут, 23-24 сентября 2016 года / Департамент образования и молодежной политики; Сургутский государственный педагогический университет; Составитель и научный редактор Абрамовских Н.В. - Сургут: ООО "Аксиома", 2016. - С. 29-31. EDN: XSJZXB

- Влияние занятии адаптивной физической культурой на физическое развитие обучающихся с нарушениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата / сост. Н.А. Антонова, Д.А. Белоусова, Р.С. Жуков, Н.А. Антонова // Актуальные проблемы адаптивной физической культуры и спорта: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Омск, 21 февраля 2018 года. - Омск: ФГБОУ ВО "Сибирский государственный университет физической культуры и спорта", 2018. - С. 6-9.

- Еркибаева, Г.Г. Роль технологии индивидуально-дифференцированного обучения в повышении качества знаний / Г.Г. Еркибаева // Наука, образование и культура. - 2017. - № 9(24). С. 64-69. EDN: ZXOXGD

- Мещерякова, Е.В. Применение информационных технологий при организации индивидуально-дифференцированного обучения в вузе / Е.В. Мещерякова // Проблемы и перспективы развития образования в России. - 2014. - № 27. С. 79-85. EDN: SCTCBR

- Мунгалов, А.Ю. Роль дифференцированного подхода в физическом воспитании бакалавров в вузе / А.Ю. Мунгалов, К.М. Евсюкова // Физкультурно-оздоровительная деятельность и социализация молодежи в современном обществе: материалы III Всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых ученых, Красноярск, 25-26 апреля 2019 года / Ответственный редактор М.Г. Янова. - Красноярск: Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 2019. - С. 82-86. EDN: EUVSUR

- Приходов, Д.С. Проблема адаптации студенток с заболеваниями опорно-двигательного аппарата в специальной медицинской группе в вузе / Д.С. Приходов // Физическая культура, здравоохранение и образование: Материалы X Международной научно-практической конференции, посвященной памяти В.С. Пирусского, Томск, 17 ноября 2016 года / Под редакцией В.Г. Шилько. - Томск: Общество с ограниченной ответственностью "СТТ", 2016. - С. 280-283. EDN: XRSIKN

- Реабилитация студентов-медиков с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата / сост. О.А. Султанова, И.А. Лазарева, Л.М. Беспалова, Н.Н. Воронова // Электронный сборник научных трудов "Здоровье и образование в XXI веке". - 2011. - Т. 13, № 10. С. 469-470. EDN: SGJKGF

- Скворцова, М.Б. Организация индивидуального двигательного режима обучающегося с нарушениями опорно-двигательного аппарата в условиях школы / М.Б. Скворцова // Экстернат.РФ. - 2021. - № 1(12). С. 77-79. EDN: WMMOZC