Модель формирования профессионально значимых физических качеств студентов с сенсорными нарушениями в процессе адаптивного физического воспитания в вузе

Автор: Рябцев Сергей Михайлович, Гончарова Марина Сергеевна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 8, 2019 года.

Бесплатный доступ

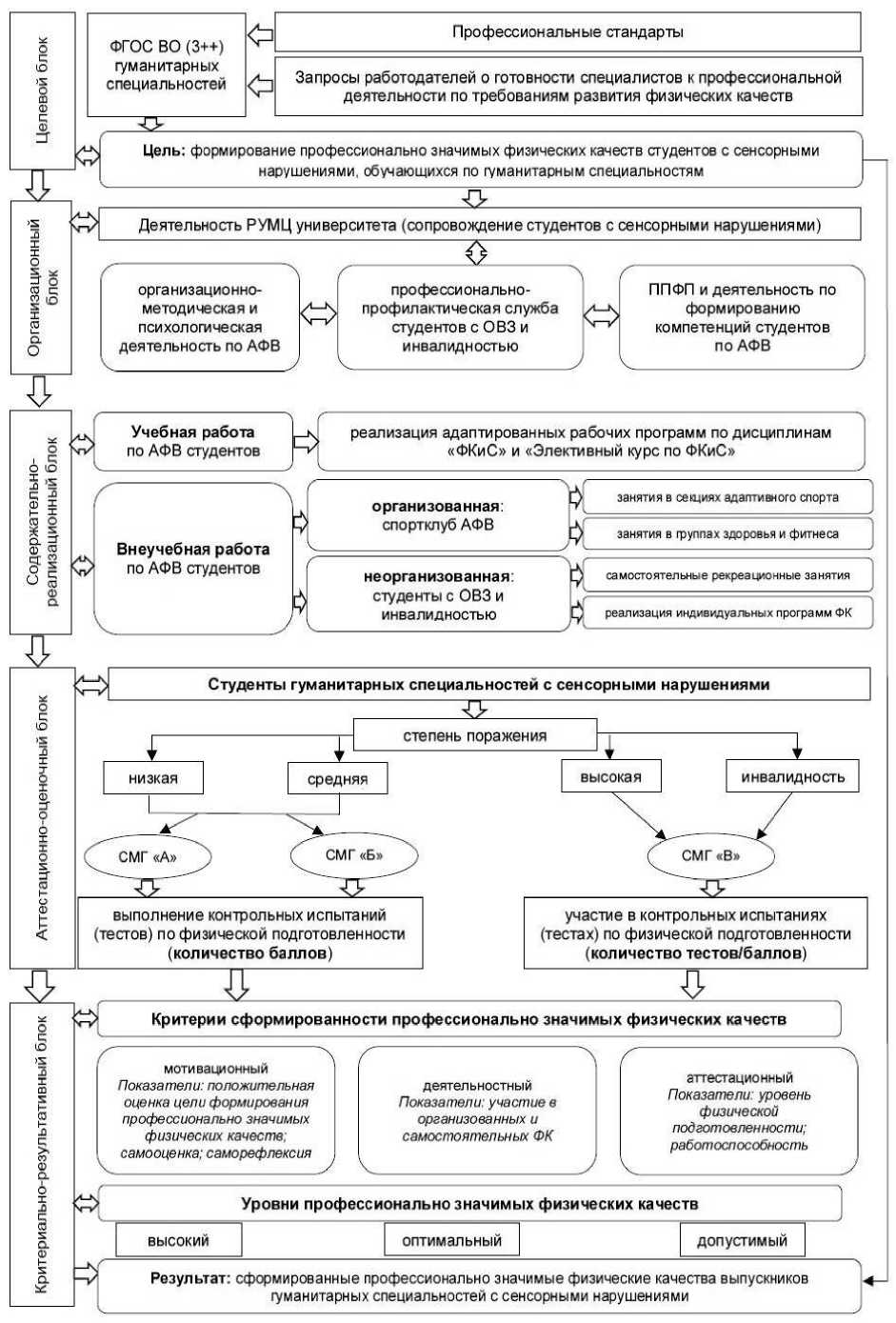

В статье обосновывается необходимость разработки и применения модели формирования профессионально значимых физических качеств студентов с сенсорными нарушениями, включающей комплексное взаимодействие целевого, организационного, содержательно-реализационного, аттестационно-оценочного и критериально-результативного блоков. Степень сформированности профессионально значимых физических качеств оценивается по мотивационному, деятельностному и аттестационному критериям и соответствующим им показателям. На основе выделенных критериев определены уровни профессионально значимых физических качеств студентов с сенсорными нарушениями: высокий, оптимальный, допустимый. Сделан вывод, что применение модели позволит качественно усовершенствовать учебный процесс по адаптивному физическому воспитанию в вузе: повысить мотивацию и осознанное отношение студентов к учебным занятиям в специальной медицинской группе, реализовать организационно-методические и психолого-педагогические условия в учебных занятиях по дисциплинам (модулям) по физической культуре и спорту, оценить уровень развития профессионально значимых физических качеств через применение контрольных испытаний (тестов), учитывающих нозологию и степень поражения обучающихся.

Студенты, сенсорные нарушения, ограниченные возможности здоровья, адаптивное физическое воспитание, специальная медицинская группа, профессионально значимые физические качества, модель, профессиональное образование

Короткий адрес: https://sciup.org/149133386

IDR: 149133386 | УДК: [376.3+378.14+378.18]:796.011.3 | DOI: 10.24158/spp.2019.8.13

Текст научной статьи Модель формирования профессионально значимых физических качеств студентов с сенсорными нарушениями в процессе адаптивного физического воспитания в вузе

Современные требования общества и работодателя к профессиональным компетенциям выпускника высшей школы, в том числе с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), его способности конкурировать на рынке труда, поддерживать продуктивную работоспособность с возможностью быстрой адаптации к изменяющимся условиям в трудовой деятельности активизируют поиск эффективных подходов к решению обозначенной проблемы в условиях образовательной системы вуза.

Инклюзивное обучение предполагает определенную модернизацию образовательной среды, включающую разработку и применение адаптированных учебных планов и рабочих программ по дисциплинам профиля, создание доступной среды, проведение коррекционно-развивающей работы, выбор механизма оценивания получаемых компетенций и другие условия [1]. При этом актуальной становится проблема выявления эффективных организационно-методических и психолого-педагогических условий обучения студентов, обеспечивающих формирование профессионально значимых физических качеств в процессе адаптивного физического воспитания в вузе.

Особенности подготовки будущих специалистов, имеющих отклонения в состоянии здоровья, и осуществления ими в дальнейшем продуктивной профессиональной деятельности обусловлены недостаточным уровнем их физического развития, сниженными показателями уровня здоровья и физической подготовленности. Физическая культура как учебная дисциплина обладает значительным потенциалом в развитии физических качеств, формировании социальных, личностных и профессионально значимых качеств, составляющих основу компетентности будущего специалиста, способного конкурировать на рынке труда [2].

Вопросы развития профессионально важных физических качеств в области гуманитарных направлений отражены в трудах М.В. Степановой, Т.А. Жуковой, Ж.Н. Власовой [3]. О включении в учебный процесс по физической культуре студентов специальных медицинских групп упражнений профессиональной направленности говорится в исследованиях В.А. Петькова, Ю.В. Бессарабовой, В.В. Дорошенко, А.Ю. Жмыховой, А.Э. Бурова, О.Е. Чайковской и др. [4].

Анализ и обобщение научных трудов, результаты пилотажного исследования, проведенного с целью определения наиболее эффективных условий организации учебного процесса по адаптивному физическому воспитанию студентов с инвалидностью и ОВЗ, послужили основой для обоснования и разработки модели формирования профессионально значимых физических качеств студентов с сенсорными нарушениями в условиях высшей школы. В структурном плане модель формирования профессионально значимых физических качеств у студентов с сенсорными нарушениями включает комплексное взаимодействие целевого, организационного, содержательно-реализационного, аттестационно-оценочного и критериально-результативного блоков (рис. 1). Обновленные образовательные стандарты высшего образования (ФГОС ВО 3++), разработанные в соответствии с утвержденными профессиональными стандартами, формирующие трудовые функции, определили новые требования работодателей к профессиональным компетенциям выпускника высшей школы: его способность конкурировать на рынке труда, умение быстро принимать необходимые решения, адаптироваться к изменяющимся условиям трудовой деятельности без последствий для своего здоровья, умение поддерживать высокую работоспособность в профессиональной деятельности.

Суммарным результатом целевого блока является укрепление и коррекция состояния здоровья, компенсация функций и развитие двигательных качеств, формирование профессионального здоровья и профессионально значимых физических качеств у студентов с сенсорными нарушениями.

Деятельность ресурсного учебно-методического центра (РУМЦ) вуза отражена в организационном блоке модели. Работа центра включает в себя учебно-методическое, организационное сопровождение по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ: консультирование студентов и сотрудников университета о возможностях инклюзивного образования, мониторинг образовательных потребностей обучающихся, изучение доступности образовательной среды вуза, повышение доступности и качества высшего образования для лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также совместную деятельность с региональным учебно-методическим центром [5].

В основу концепции центра включены базовые принципы и задачи реализации государственной политики, направленные на создание доступной среды, в том числе образовательной. Муль-тидисциплинарная команда специалистов, обеспечивающая сопровождение лиц с инвалидностью и ОВЗ (тьюторы, переводчики жестового языка, волонтеры, сотрудники университета), обеспечивает работу профессионально-профилактической службы, направленной на реализацию мероприятий по предупреждению и профилактике профессиональных заболеваний, организует волонтерское движение для сопровождения в обучении студентов с ОВЗ и инвалидностью, обеспечивает выполнение организационно-методических и психолого-педагогических условий для качественной и эффективной реализации учебного процесса по дисциплинам «Физическая культура и спорт» и «Элективные курсы по физической культуре» по формированию общекультурных и профессиональных компетенций у студентов, занимающихся в специальной медицинской группе.

Рисунок 1 – Модель формирования профессионально значимых физических качеств у студентов с сенсорными нарушениями, обучающихся по гуманитарным специальностям

Организационно-методическая и психолого-педагогическая деятельность по адаптивному физическому воспитанию осуществляется через реализацию условий обучения и реабилитации здоровья. К организационно-методическим условиям относятся:

-

- организационные , раскрывающие формы организации занятий, средства и методы адаптивной и лечебной физической культуры;

-

- методические , включающие взаимодействие с РУМЦ, разработку адаптированных учебных и рабочих программ дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом нозологии, степени поражения и направления подготовки, создание учебно-методических материалов, доступных в изучении лицам с ОВЗ и инвалидностью, обеспечение повышения квалификации профессорско-преподавательского состава по адаптивной физической культуре;

-

- адаптационные , обеспечивающие тьюторское сопровождение в процессе адаптивного физического воспитания и организацию волонтерского студенческого движения для сопровождения в обучении студентов с ОВЗ и инвалидностью;

-

- учебные , направленные на реализацию учебных занятий по физической культуре в соответствии с формируемыми компетенциями, внедрение профессионально-прикладной физической подготовки в занятия специальной медицинской группы (СМГ) [6]. Физическую нагрузку для студентов СМГ, согласно разработанным адаптированным программам, в том числе индивидуальным, «…рекомендуется подбирать с учетом нозологии и степени поражения, по наличию сопутствующих заболеваний и вторичных нарушений, по времени возникновения болезни (врожденные или приобретенные). При этом дополнительно учитывать рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации и абилитации (ИПРА)» студента [7];

-

- медицинского сопровождения , обеспечивающие систематический врачебно-педагогический контроль в период обучения в вузе;

-

- материально-технического обеспечения , предоставляющие возможность расширения безбарьерной среды учебного заведения со свободным и беспрепятственным доступом к спортивным залам, площадкам и бассейнам.

Психолого-педагогические условия реализации адаптивного физического воспитания в вузе включают: систематическую работу по формированию положительной мотивации к обучению; составление индивидуального образовательного маршрута и индивидуализацию учебной деятельности; создание эмоционально благоприятной микросреды в условиях инклюзивного обучения.

Содержательно-реализационный блок модели включает взаимодействие учебной и внеучебной работы кафедры физического воспитания вуза. Адаптивное физическое воспитание (АФВ) в рамках учебного процесса студентов с сенсорными нарушениями реализуется по адаптированным рабочим программам дисциплин «Физическая культура и спорт» в объеме 400 часов по следующим разделам: теоретический, теоретико-методический, практический и контрольный, в которых учитываются нозологическое состояние, степень поражения по заболеванию и период ремиссии в течение обучения в вузе.

В целях дифференцированного подхода к организации учебных занятий по АФВ студенты с сенсорными заболеваниями, требующие ограничения физических нагрузок по медицинским показателям, зачисляются в СМГ «А» и «Б». Инклюзивное обучение студентов-инвалидов выявило необходимость формирования отдельной СМГ «В», куда относят студентов, «…имеющих стойкие расстройства функций организма человека, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами со II, III либо IV степенью выраженности; а по категориям жизнедеятельности человека в “способности к обучению” с I и II степенью выраженности ограничений, определяемые с учетом заключения психолого-медико-педагогической комиссии» [8, с. 228].

Применяя показатели Медицинской классификации болезней десятого пересмотра (МКБ-10) и Международной классификации функционирования (МКФ), рекомендуется распределять студентов с сенсорными заболеваниями (слух, зрение) на 4 группы: с низкой, средней, высокой степенью поражения и с инвалидностью. Эти группы учитываются при формировании специальных медицинских групп [9, с. 229].

В содержание практических занятий, кроме корригирующих и реабилитационных двигательных заданий, необходимо включать элементы профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП), способствующей подготовке будущих специалистов к профессиональной деятельности и профилактике профессиональных заболеваний. О необходимости включения в учебный процесс ППФП также пишут Ю.В. Бессарабова, В.В. Дорошенко и другие авторы. По их мнению, «...использование возможностей профессионально-прикладной физической подготовки значительно расширяет физический потенциал будущих специалистов с ограниченными возможностями здоровья» [10].

Внеучебная работа со студентами с ОВЗ и инвалидностью включает проведение занятий в группах здоровья и фитнеса, организуемые спортивным клубом вуза, проводимые как дополнительные занятия по компенсации и коррекции двигательных нарушений, а также занятия в секциях адаптивного спорта. Организация самостоятельных занятий способствует удовлетворению потребности в занятиях по физической реабилитации, в эмоциональной двигательной активности, социализации и самореализации [11].

Аттестационно-оценочный блок включает разработку фондов оценочных средств по определению уровня развития профессионально значимых физических качеств, отвечающих требованиям профессионального стандарта и показателей физической подготовленности студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, занимающихся в специальной медицинской группе. Предлагаемые разработанные нормативы [12, с. 230] позволяют оценить уровень развития физических качеств, в том числе профессионально значимых, на основе полученных данных сформировать индивидуальную программу коррекции и развития физических качеств студента и реализовать ее на учебных занятиях по физической культуре.

Критериально-результативный блок предполагает диагностику уровней сформированно-сти профессионально значимых физических качеств с учетом следующих критериев: мотивационного, деятельностного и аттестационного. Охарактеризуем содержание каждого из критериев.

-

– Мотивационный – позволяет описать понимание цели формирования профессионально значимых физических качеств как положительную оценку готовности к будущей профессиональной деятельности. Данный критерий характеризуется наличием положительной мотивации к достижению личностных и профессиональных целей, адекватной самооценкой и стремлением к са-морефлексии.

-

– Деятельностный – выражает степень сформированности компетенций, комплекса умений и навыков в адаптивной, оздоровительной и профессионально-прикладной физической культуре с возможностью разработки и применения комплексов специальных занятий, направленных на реабилитацию, развитие, укрепление и поддержание здоровья в профессиональной деятельности.

-

– Аттестационный – оценивает уровень развития профессионально значимых физических качеств студентов с сенсорными нарушениями (высокий, оптимальный и допустимый). Уровни характеризуются количественными показателями (баллами) физической подготовленности студентов, включенными в дисциплины (модули) по физической культуре и спорту [13, с. 232], возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО, разработанных для лиц с инвалидностью и ОВЗ.

Предлагаемая модель формирования профессионально значимых физических качеств была включена в образовательный процесс по адаптивному физическому воспитанию студентов с сенсорными нарушениями 1–3-х курсов, обучающихся по специальностям гуманитарного профиля Новосибирского государственного педагогического университета. В исследовании приняли участие 62 студента, занимающихся в специальной медицинской группе. В результате формирующего эксперимента, проведенного в течение 2018/19 учебного года, были получены промежуточные результаты исследования, соответствующие критериально-результативному блоку.

Включение в учебный процесс по физической культуре раздела ППФП с возможностью развития профессионально значимых физических качеств, получение знаний об основных профессиональных заболеваниях в осваиваемой специальности с применением профессиограммы позволили увеличить потребность студентов в занятиях адаптивной физической культурой через мотивационные показатели на 24 % (χ2 = 14,612; р < 0,01) [14].

Знания, умения и навыки, полученные студентами на организованных и неорганизованных занятиях физической культурой в период эксперимента, способствовали созданию условий для проектирования и применения индивидуальных программ с комплексами физических упражнений, позволяющих корректировать и укреплять состояние здоровья студентов с ОВЗ, развивать их физические качества. Это позволило увеличить общее время, затрачиваемое студентами на занятия физическими упражнениями, на 17 % (χ2 = 6,395; р < 0,05).

Анализ полученных результатов контрольных испытаний у студентов СМГ в конце учебного года показал положительную динамику уровня развития физических качеств. Допустимый уровень развития физических качеств вырос на 14 % (χ2 = 4,253; р < 0,05) по сравнению с первоначальными данными.

Таким образом, реализация предлагаемой модели позволит качественно совершенствовать учебный процесс по адаптивному физическому воспитанию в вузе, повысить уровень здоровья занимающихся в специальной медицинской группе, сформировать профессионально значимые физические качества у студентов с инвалидностью и ОВЗ за весь период обучения, что обеспечит готовность будущих специалистов к профессиональной деятельности и успешной социальной интеграции.

Ссылки:

Список литературы Модель формирования профессионально значимых физических качеств студентов с сенсорными нарушениями в процессе адаптивного физического воспитания в вузе

- Сафонова Ж.Б., Семенова Ю.В., Стратилатова Е.Н. Инклюзивное физическое воспитание студентов-инвалидов: проблемы и пути их решения // Теория и практика физической культуры. 2017. № 4. С. 52-54.

- Tomblin M.J., Haring K.A. Vocational Training for Students with Learning Disabilities: A Qualitative Investigation // Journal of Vocational Education and Training. 1999. Vol. 51, no. 3. P. 357-370. DOI: 10.1080/13636829900200093

- Бессарабова Ю.В. Организация физического воспитания студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в контексте требований комплекса ГТО // Теория и практика общественного развития. 2015. № 21. С. 286-288

- Жукова Т.А., Власова Ж.Н. Особенности профессионально-прикладной физической подготовки студентов, обучающихся по педагогическим специальностям // Вестник Бурятского государственного университета. 2011. № 13. С. 85-89.

- Степанова М.В. Профессионально-прикладная физическая культура студентов гуманитарных специальностей высших учебных заведений: методические рекомендации. Оренбург, 2007. С. 16.

- Бессарабова Ю.В., Дорошенко В.В. Профессиональная направленность физического воспитания студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов // Историческая и социально-образовательная мысль. 2016. № S1. С. 19-22.

- Жмыхова А.Ю., Ерохина О.А., Буров А.Э. Содержание профессиональной физической культуры студентов специальной медицинской группы // Вестник спортивной науки. 2012. № 4. С. 47-50.

- Чайковская О.Е., Стефановский М.В., Стеблев А.А. Возможности физического воспитания в формировании профессионально важных физических качеств студентов, имеющих ограниченные возможности здоровья (ОВЗ) // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2019. № 2 (168). С. 384-387.

- Рябцев С.М., Гончарова М.С. Организационно-методические условия занятий адаптивной физической культурой в специальной медицинской группе студентов с ОВЗиинвалидностью // Социально-педагогическая поддержка лиц с ограниченными возможностями здоровья: теория и практика : сборник статей по материалам III Междунар. науч.-практ. конф. (16-18 мая 2019 г.). В 2 ч. Ч. 2 / под науч. ред. Ю.В. Глузман. Симферополь, 2019. С. 141-146

- Рябцев С.М., Гончарова М.С. Оценка физической подготовленности студентов с сенсорными нарушениями по зрению в процессе адаптивного физического воспитания в вузе [Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и образования. 2018. № 5. URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=28097 (дата обращения: 03.08.2019)

- Рябцев С.М., Гончарова М.С. Оценка физического развития студентов с нарушениями слуха в процессе адаптивного физического воспитания в вузе [Электронный ресурс] // Современные наукоемкие технологии. 2018. № 6. С. 227-232. URL: http://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=37062 (дата обращения: 03.08.2019)

- Рябцев С.М., Гончарова М.С. Оценка физического развития студентов с нарушениями слуха в процессе адаптивного физического воспитания в вузе [Электронный ресурс] // Современные наукоемкие технологии. 2018. № 6. С. 229. URL: http://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=37062 (дата обращения: 03.08.2019).

- Рябцев С.М., Гончарова М.С. Адаптивное физическое воспитание студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в профессиональном образовании [Электронный ресурс] // Актуальные проблемы адаптивной физической культуры и спорта: материалы Всероссийской научно-практической конференции c международным участием. Омск, 2018. С. 141-149

- Рябцев С.М., Гончарова М.С. Оценка физического развития студентов с нарушениями слуха в процессе адаптивного физического воспитания в вузе [Электронный ресурс] // Современные наукоемкие технологии. 2018. № 6. С. 230. URL: http://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=37062 (дата обращения: 03.08.2019).

- Рябцев С.М., Гончарова М.С. Оценка физического развития студентов с нарушениями слуха в процессе адаптивного физического воспитания в вузе [Электронный ресурс] // Современные наукоемкие технологии. 2018. № 6. С. 232. URL: http://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=37062 (дата обращения: 03.08.2019).

- Рябцев С.М., Гончарова М.С. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов с ограниченными возможностями здоровья в занятиях адаптивной физической культурой в вузе [Электронный ресурс] // Актуальные проблемы адаптивной физической культуры и спорта: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Омск, 2019. С. 273-282