Модель развития профессиональной компетентности бакалавров педагогики в сфере гендерной социализации детей дошкольного возраста

Автор: Сальникова Юлия Николаевна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 3, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье представлено научное обоснование модели развития профессиональной компетентности бакалавров педагогики в сфере гендерной социализации детей дошкольного возраста. В рамках культурологического подхода автор указывает на актуальность и новизну проблемы исследования, с позиции системного подхода раскрывает структуру профессиональной компетентности в области гендерной социализации и, опираясь на идеи личностно ориентированного обучения, предлагает технологию ее развития на ступени бакалавриата в системе высшего образования. Представленные данные эмпирической части исследования свидетельствуют об адекватности разработанной модели и эффективности технологии ее развития.

Профессиональная компетентность, бакалавр педагогики, гендерная социализация, гендерная культура, культурологический подход

Короткий адрес: https://sciup.org/14939739

IDR: 14939739 | УДК: 378.14

Текст научной статьи Модель развития профессиональной компетентности бакалавров педагогики в сфере гендерной социализации детей дошкольного возраста

Современное динамичное развитие общества, науки и техники привело к изменениям в социокультурной среде. Исследователи А.Г. Асмолов, В.И. Загвязинский, Г.Ф. Куцев указывают на ряд неучтенных системой отечественного образования рисков, появившихся в последние десятилетия в процессе социализации современного подрастающего поколения, а именно «нарушение личностного самоопределения и формирования идентичности личности, личностная незрелость» [1; 2]. Их игнорирование основными институтами социализации усилило негативные тенденции в системе дошкольного образования. В поле зрения ученых и практиков попали затруднения детей дошкольного возраста, возникающие при первичной интериоризации социокультурных ценностей и социальных ролей.

Активный научный поиск решения данной проблемы психологами, социологами и педагогами (Н.И. Андреевой, Т.А. Репиной, Л.В. Коломийченко, С.Д. Матюшковой, И.С. Коном) позволил предположить наиболее характерные причины данного явления: поликультурный характер образовательного пространства и низкий уровень компетентности педагогического персонала. В современном мире существует одновременно большое количество культур: экологическая, правовая, экономическая, гендерная и т. д. Последняя в свою очередь представлена в социуме двумя моделями, обладающими противоположными набором ценностей и ролевым репертуаром для мужчин и женщин. Патриархальная модель предполагает развитие индивидуальных качеств личности в соответствии с традиционными культурными стереотипами общества о мужчинах и женщинах, а континуальная - развитие в личности и мужских, и женских качеств [3, с. 22].

Выделенные модели гендерной культуры, являясь частью культурно-исторического наследия человечества, осваиваются личностью в процессе гендерной социализации. Незнание ее особенностей и отсутствие целенаправленного психолого-педагогического сопровождения данного процесса в дошкольных организациях подрывают авторитет института дошкольного образования. Нормативные документы (государственная программа РФ «Развитие образования» на

2013–2020 гг. [4]; инструктивное письмо Министерства образования РФ от 09.07.2003 г. «Об изучении вопросов по основам гендерных знаний, гендерным проблемам в системе образования» [5]; концепция профессионального стандарта педагога (приказ Минтруда РФ от 18.10.2013 г. № 544н) [6]) указывают на необходимость решения данной проблемы с помощью квалифицированных и компетентных педагогических кадров. Поиск путей совершенствования подготовки персонала дошкольных образовательных учреждений, развития их компетентности в разных областях профессиональной деятельности, в том числе в сфере гендерной социализации детей дошкольного возраста, является актуальным и требует научно обоснованного решения.

Цель эмпирического исследования – теоретическое обоснование и практическая апробация модели и технологии развития профессиональной компетентности бакалавров педагогики в сфере гендерной социализации детей дошкольного возраста.

Контингент исследования: студенты второго и третьего курсов факультета педагогики и психологии детства Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, обучающиеся по направлениям подготовки бакалавров 050400 «Психолого-педагогическое образование» (профиль «Психология и педагогика дошкольного образования») и 050100 «Педагогическое образование» (профиль «Дошкольное образование»), очной и заочной форм обучения. Общее количество: 110 участников в возрасте от 18 до 20 лет мужского (17) и женского (93) пола с семейным положением «холост» или «не замужем».

Методология и методы исследования : теоретический анализ психологических и педагогических источников по исследуемой проблеме, изучение нормативно-правовых документов; методы эксперимента и количественной обработки – сравнительный анализ по t-критерию Стьюдента, качественный анализ и интерпретация полученных данных.

Определение концептуальной базы исследования, выдвижение гипотетических посылок, сопоставление теоретического обоснования с проработанными в ходе анализа научной литературы версиями позволили нам спроектировать модель развития профессиональной компетентности бакалавров педагогики в сфере гендерной социализации детей дошкольного возраста (рисунок 1).

В основе данной модели лежат следующие теоретические положения нашего исследования:

– Профессиональная компетентность бакалавров педагогики в сфере гендерной социализации детей дошкольного возраста является сложным личностным образованием. Она характеризует теоретическую и практическую готовность личности к творческому решению профессиональных задач в области гендерного развития воспитанников обоих полов, интегрированных в социокультурную ситуацию развития общества.

– Формирование данной компетентности происходит под влиянием множества факторов макросреды (исторического этапа развития культуры и государства, ценностных ориентаций современного общества, уровня развития системы образования, основных институтов социализации: религии, СМИ, семьи) и микросреды (половозрастных особенностей развития личности, этапа становления профессиональной и гендерной идентичности, системы мировоззренческих установок и мотивов выбора профессии).

– Профессиональная компетентность бакалавров педагогики в сфере гендерной социализации детей дошкольного возраста имеет две составляющие: психолого-педагогическую и социокультурную. Психолого-педагогическая проявляется в наличии знаний и интереса в области психологии и педагогики гендера, овладении методами и технологиями реализации целенаправленного процесса гендерной социализации детей в условиях дошкольной образовательной организации. Социокультурная компонента выражается в наличии знаний в сфере гендерной культуры, интересе к ее освоению, потребности в сохранении ее ценностей, овладении инструментальным разнообразием, готовности к позитивному диалоговому общению с противоположным полом в рамках гендерной культуры [7, с. 21].

Процессная модель развития профессиональной компетентности бакалавров педагогики в сфере гендерной социализации детей дошкольного возраста базируется на следующих методологических подходах: компетентностном, культурологическом, системном и личностно ориентированном. Мотивационно-целевой блок данной модели предполагает развитие компетентности бакалавров в указанной сфере с помощью содержательных блоков и методов работы. Студент рассматривается как активный субъект образовательного процесса, находящийся под воздействием основных институтов социализации (образования, СМИ, религии) и воспроизводящий в своей жизнедеятельности общественно сконструированные образцы гендерного поведения, восприятия и оценивания. Эти образцы являются элементами либо патриархальной модели гендерной культуры общества, либо континуальной [8, с. 26].

Макрос реда^Я - исторический этап развития культуры и государства;

-

- ценностные ориентации современного общества;

-

- уровень развития системы образования; - влияние основных институтов социализации: религии, СМИ, семьи

Вход

Бакалавр и его характеристика: 1)уровень среднего полного общего образования;

2) уровень развития индивидуальнотипологических особенностей личности;

3)учебная и профессиональная мотивация;

4)социальные роли

Мотивационно-целевой блок технологии

Операциональнодеятельностный блок технологии

Методологическая основа: компетентностный, системный, культурологический и личностно ориентированный подходы

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности бакалавров педагогики в сфере гендерной социализации детей дошкольного возраста

Образовательные модули: «Я в мире гендерной культуры» и «Я в мире педагогической профессии» Методы: активного, проблемного и личностно ориентированного обучения Формы организации: лекции, семинары, тематические встречи, дискуссии, экскурсии, праздники, походы в театр

Микросреда: - половозрастные особенности развития личности;

- этап становления профессиональной и гендерной идентичности;

- система мировоззренческих установок и мотивов; - субъектный опыт

Бакалавр и его характеристика: профессионально компетентный бакалавр педагогики в сфере гендерной социализации детей дошкольного возраста

Контрольно-оценочный блок технологии (диагностика + результат)

Выход

профессиональная компетентность бакалавров педагогики в сфере гендерной социализации детей дошкольного возраста на трех уровнях развития

Рисунок 1 - Процессная модель развития профессиональной компетентности бакалавров педагогики в сфере гендерной социализации детей дошкольного возраста

Операциональный блок модели предполагает формирование у будущих бакалавров основ педагогических, психологических и социокультурных знаний, обеспечивающих целенаправленное развитие профессиональной компетентности. Для этого предлагается широкий набор дидактических средств: наглядные средства обучения (учебные пособия, художественные фильмы, произведения живописи, литературные художественные произведения), методы активного, проблемного и личностно ориентированного обучения (деловые и тренинговые игры, проектирование, моделирование, сказкотерапия, решение психолого-педагогических задач, элементы арт-терапии). Содержание данного блока реализуется через образовательные модули «Я в мире гендерной культуры» и «Я в мире профессии». В качестве основных форм работы по реализации содержательной части модели предлагаются: лекция-диалог, семинары-практикумы, тематические встречи, дискуссии, экскурсии, праздники, культурные походы в театр.

Заключительным элементом предложенной структурной модели является мониторинговый блок. Он содержит систематизированный и модифицированный диагностический инструментарий, позволяющий отследить результаты реализации технологического замысла. Для изучения уровня профессиональной компетентности в сфере гендерной социализации детей дошкольного возраста среди студентов-бакалавров мы использовали два блока диагностических методик согласно основным системным элементам - психолого-педагогической компетентности и социокультурной компетентности, а также их структурные составляющие - компетенции, представленные в таблице 1.

Таблица 1 – Диагностический инструментарий измерения профессиональной компетентности бакалавров педагогики в сфере гендерной социализации детей дошкольного возраста

|

Структурный элемент профессиональной компетентности |

Диагностическая методика |

|

|

изучения психолого-педагогической компетентности |

изучения социокультурной компетентности |

|

|

Информационная компетенция |

Модифицированный тест оценки знаний «Формирование и развитие гендерной компетентности личности» (И.С. Клёцина) |

Авторский опросник «Гендерная культура» (С.Д. Матюшкова) |

|

Мотивационная компетенция |

«Удовлетворенность избранной профессией» (методика А.А. Реана в модификации методик В.А. Ядова, Н.В. Кузьминой) |

«Маскулинность - феминность» (С. Бэм) |

|

Операциональная компетенция |

Метод экспертных оценок |

Метод экспертных оценок |

|

Рефлексивная компетенция |

«Диагностика уровня парциальной готовности к профессионально-педагогическому саморазвитию» (Н.П. Фетискин) |

«Кто я?» (методика М. Куна, Т. Макпартленда в модификации Т.В. Румянцевой) |

Результаты проектируемой педагогической технологии представлены в виде уровневого развития профессиональной компетентности бакалавров педагогики в сфере гендерной социализации детей дошкольного возраста (критический, базовый, оптимальный).

Результаты и перспективы исследования. В целях определения результативности разработанной модели в ходе формирующего этапа эксперимента мы воспользовались методом математической статистики - t-критерием Стьюдента - для выявления сходства и различия психолого-педагогической и социокультурной компетентности в контрольной и экспериментальной группах (таблица 2).

Результаты исследования позволяют констатировать, что у студентов экспериментальной группы значительно увеличились показатели И1 (р = 0,001), М1 (р = 0,001), О1 (р = 0,001), Р1 (р = 0,001), И2 (р = 0,001), О2 (р = 0,001), Р2 (р = 0,001). Это выражается в более глубоких и научно обоснованных знаниях в области гендерной социализации детей дошкольного возраста, способности использовать личностные высказывания по проблемам гендерного воспитания, аргументированных и развернутых ответах по изучаемым аспектам, возросшем уровне удовлетворенности педагогической профессией, развитых умениях реализовывать содержание программ в указанной области. Демонстрируемые навыки и умения соответствуют оптимальной степени развития профессиональной компетентности бакалавров.

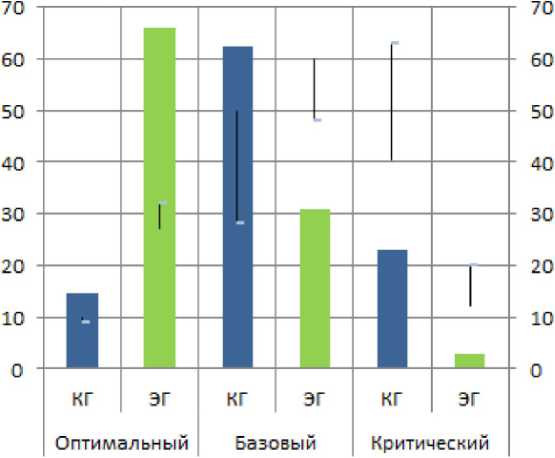

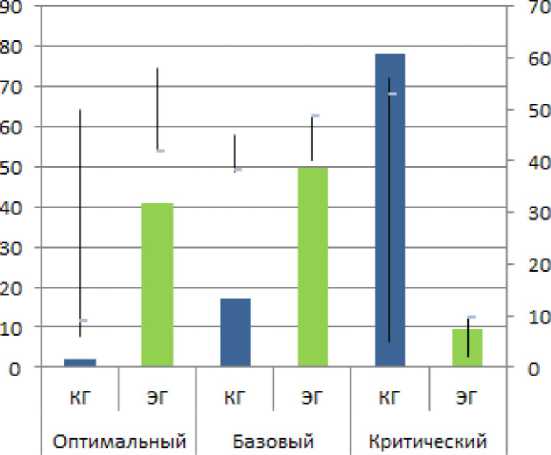

Итоговая диагностика участников контрольной группы показала незначительные изменения. Данные контрольных срезов подтверждают, что самостоятельное достижение оптимального уровня развития психолого-педагогической и социокультурной компетентности возможно в единичных случаях, тогда как при специально организованных условиях и обучении этот уровень становится достижимым для большинства студентов (рисунок 2).

Таблица 2 - Сравнительный анализ динамики средних групповых показателей психолого-педагогической и социокультурной компетентности бакалавров педагогики в сфере гендерной социализации детей дошкольного возраста

|

Компетенция |

Экспериментальная группа |

Контрольная группа |

||||

|

Ко нет. этап (п = 55) |

Контр, этап (п = 55) |

Значимость различий по t-критерию Стьюдента |

Конст. этап (п = 55) |

Контр, этап (п = 55) |

Значимость различий по t-критерию Стьюдента |

|

|

Информационная (психолого-педагогическая) |

7.69 |

13,27 |

0.001 |

7.56 |

7.69 |

— |

|

Мотивационная (психолого-педагогическая) |

2,24 |

3,48 |

0,001 |

2.17 |

2.18 |

— |

|

Операциональная (психолого-педагогическая) |

7,04 |

12.93 |

0.001 |

6.09 |

6.35 |

— |

|

Рефлексивная (психолого-педагогическая) |

45.31 |

77.89 |

0.001 |

46,31 |

46,49 |

— |

|

Информационная (социокультурная) |

6.84 |

1647 |

0,001 |

6,60 |

6,65 |

— |

|

Мотивационная (социокультурная) |

0,51 |

0,51 |

— |

0,32 |

0,38 |

— |

|

Операциональная (социокультурная) |

6,45 |

1218 |

0,001 |

6,38 |

6,33 |

— |

|

Рефлексивная (социокультурная) |

1.76 |

3,49 |

0,001 |

1,65 |

1,75 |

- |

Уровень развития психолого-педагогической компетентности

Рисунок 2 - Соотношение уровней развития профессиональной компетентности бакалавров педагогики в сфере гендерной социализации детей дошкольного возраста в контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) группах после формирующего эксперимента

Уровень развития социокультурной компетентности

Модель и технологию развития профессиональной компетентности бакалавров педагогики в сфере гендерной социализации детей дошкольного возраста мы представляем как концептуально обоснованную систему, отражающую структурно-функциональные связи между ее компонентами и их назначение в реализации образовательной цели, способствующей разрешению государственных проблем в области образования и социокультурных проблем современного социума. Практическая значимость исследования прослеживается в повышенном интересе руководителей учреждений среднего профессионального образования к накопленному эмпирическому материалу, разработанному программному содержанию и методам работы, контрольноизмерительному комплексу и пакету диагностических методик.

Ссылки:

-

1. Асмолов А.Г. Стратегия и методология социокультурной модернизации образования // Проблемы современного образования. 2010. № 4. С. 4–18.

-

2. Куцев Г.Ф. Новые ориентиры модернизации профессионального образования в условиях информационного взрыва // Формирование личности в социокультурном информационном пространстве современного отечественного образования (на материале Тюменской области) : сб. ст. Тюмень, 2012. С. 11.

-

3. Коломийченко Л.В. Методологические основы полового воспитания и гендерного самоопределения детей дошкольного возраста // Педагогическое сопровождение гендерного самоопределения личности: проблемы, опыт и перспективы социальных институтов : материалы междунар. науч.-практ. конф. Киров, 2011. С. 21–26.

-

4. Развитие образования [Электронный ресурс] : государственная программа Российской Федерации на 2013–2020 годы. URL: http:// минобрнауки.рф/документы/3409 (дата обращения: 26.03.2016).

-

5. Об изучении вопросов по основам гендерных знаний, гендерным проблемам в системе образования [Электронный ресурс] : инструктивное письмо Министерства образования РФ от 09.07.2003 г. № 36-56-51ин/36-13. URL:

-

6. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» [Электронный ресурс] : приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

-

7. Коломийченко Л.В. Указ. соч. С. 21.

-

8. Медвецкая Н.М. Психологические аспекты гендерной культуры студентов университета // Психологический журнал.

2008. № 4 (20). С. 24–28.

(дата обращения: 26.03.2016).

Список литературы Модель развития профессиональной компетентности бакалавров педагогики в сфере гендерной социализации детей дошкольного возраста

- Асмолов А.Г. Стратегия и методология социокультурной модернизации образования//Проблемы современного образования. 2010. № 4. С. 4-18.

- Куцев Г.Ф. Новые ориентиры модернизации профессионального образования в условиях информационного взрыва//Формирование личности в социокультурном информационном пространстве современного отечественного образования (на материале Тюменской области): сб. ст. Тюмень, 2012. С. 11.

- Коломийченко Л.В. Методологические основы полового воспитания и гендерного самоопределения детей дошкольного возраста//Педагогическое сопровождение гендерного самоопределения личности: проблемы, опыт и перспективы социальных институтов: материалы междунар. науч.-практ. конф. Киров, 2011. С. 21-26.

- Развитие образования : государственная программа Российской Федерации на 2013-2020 годы. URL: http://Минобрнауки.рф/документы/3409 (дата обращения: 26.03.2016).

- Об изучении вопросов по основам гендерных знаний, гендерным проблемам в системе образования : инструктивное письмо Министерства образования РФ от 09.07.2003 г. № 36-56-51ин/36-13. URL: http://www.dpo.gain.ru/Documents/Minobr/lnstr_m/pis36-56-51in_36-13.htm (дата обращения: 26.03.2016).

- Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» : приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

- Коломийченко Л.В. Указ. соч. С. 21.

- Медвецкая Н.М. Психологические аспекты гендерной культуры студентов университета//Психологический журнал. 2008. № 4 (20). С. 24-28.