Модель SAMR как инструмент реализации интегративного подхода в современном образовательном процессе

Автор: Рулиене Л.Н.

Статья в выпуске: 1, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье обсуждается актуальная проблема современного образовательного процесса - поиск баланса технологических трендов и традиций. Для анализа литературных источников применены аксиоматический и дискриптивный методы. Автор утверждает, что повышение эффективности современного образовательного процесса возможно на основе использования принципов дополнительности и интеграции при внедрении постоянно обновляющихся технологий электронного обучения. Предлагается признать в качестве методологической основы решения данной проблемы интегративный подход, ориентирующий на «мирное сосуществование» современных эффективных технологий и традиционных эффективных технологий. Механизмом оценки интеграции образовательных технологий рассматривается модель SAMR, разработанная Р. Пуэнтедурой. Проанализированы уровни интеграции технологий: замена, дополнение, модификация и реорганизация. Обсуждаются критерии эффективности интеграции технологий: вовлеченность, улучшение, расширение. Проанализирован потенциал интеграции образовательных технологий в отношении гибкости, вариативности, интерактивности, доступности образовательного процесса.

Образовательный процесс, цифровые технологии, образовательные технологии, интегративный подход, модель samr

Короткий адрес: https://sciup.org/148328966

IDR: 148328966 | УДК: 37.013.46 | DOI: 10.18101/2307-3330-2024-1-23-32

Текст научной статьи Модель SAMR как инструмент реализации интегративного подхода в современном образовательном процессе

Рулиене Л. Н. Модель SAMR как инструмент реализации интегративного подхода в современном образовательном процессе // Вестник Бурятского государственного университета. Образование. Личность. Общество. 2024. № 1. С. 23‒32.

Введение. Развитие образовательного процесса в цифровом обществе во многом зависит от баланса традиционной и инновационной парадигм, определяющих выбор методов, средств и форм обучения и воспитания.

Использование цифровых технологий во всех аспектах нашей жизни требует определенных правил и границ, чтобы не навредить качеству образовательного процесса, предотвратить деградацию личности из-за чрезмерного погружения в цифровой мир. Если люди предоставляют гаджетам и социальным сетям полный доступ к личной жизни, то начинают терять связь с реальностью. Виртуальная реальность может временно вызвать расстройство деперсонализа-ции/дереализации у здоровых людей [19], которые могут вести себя «как во сне».

Общаясь со студентами, просим включить на гаджетах функцию «Цифровой баланс», который позволяет контролировать время, потраченное на взаимодействие со смартфоном. Результаты отслеживания времени работы экрана, частоты запуска приложений показывают, что студенты проводят в сети от 6 до 16 часов. Получив избыточную и не всегда полезную (иногда и деструктивную) информацию, из-за переутомления, длительного недосыпания молодые люди испытывают транзиторную деперсонализацию [7] и воспринимают себя «как бы со стороны», наблюдают за собой «как за посторонним человеком» [5]. Деперсонализация выражается в том, что люди ощущают внутреннюю измененность чувств и мыслей, утрату собственного «я», дереализация характеризует состояние, при котором окружающий мир, окружающая обстановка воспринимаются неотчетливо, неясно, как нечто бесцветное, призрачное, застывшее, безжизненное, декоративное, нереальное [4]. Бесконтрольное и неограниченное использование цифровых технологий может привести к необратимым рискам, связанным со здоровьем и безопасностью обучающихся. Также необходимо знать о негативных эффектах информационно перенасыщенной педагогической деятельности, прежде всего, усиливается эмоциональное и профессиональное «выгорание» преподавателей. В исследовании Д. Р. Мерзляковой [8] установлено, что в условиях массового перехода на вынужденный дистанционный формат обучения в 2020–2021 гг. на психологическое здоровье педагогов негативное влияние оказывали ежедневная психическая перегрузка, длительная работа за компьютером и другое.

Конечно, нужно ценить полезные опции современных устройств, извлекать их пользу для стимулирования и поддержания интереса студентов к учебной деятельности, но необходимо помнить, что чем больше времени мы проводим в сети, тем меньше времени остается на реальное эмоциональное общение. Преподавателям очень важно найти баланс между цифровыми инструментами, которые помогают организовать обучение, и традиционными контактными методами преподавания и учения, потому что только живое общение делает взаимодействие со студентами педагогическим — воспитывающим и развивающим.

Баланс технологий в образовательном процессе предполагает их интеграцию, чтобы технологические тренды и традиции работали в гармонии. Кроме интеграции традиционных контактных образовательных технологий с цифровыми технологиями необходима внутренняя интеграция цифровых технологий, объединение различных технических инструментов и систем, чтобы они функционировали как единое целое и усиливали сильные стороны друг друга.

Использование отдельных цифровых инструментов для решения конкретных дидактических задач (усвоение новых знаний, закрепление изучаемого материала, повторение, систематизация и обобщение нового материала, оценивание компетенций) нельзя считать интеграцией цифровых технологий. Интеграция цифровых технологий представляет собой симбиоз, близкое и глубокое взаимодействие, сосуществование и сотрудничество нескольких технологий, что позволяет оптимизировать образовательный процесс, повысить его эффективность. Интеграцию традиционных контактных и цифровых технологий можно представить как слаженный оркестр, исполняющий педагогическую симфонию. Но в любом оркестре нужен дирижер, в нашем случае дирижером является интерактивный подход.

Цель статьи — обосновать интегративный подход в качестве основания современного образовательного процесса и определить инструмент оценки эффективности его реализации.

Обзор научной литературы по проблеме. В начале XXI в. равновесие образовательных технологий обеспечивало «смешанное обучение». Этот термин был заимствован из зарубежных (англоязычных) источников, но для его объяснения до сих пор не найден аналог с использованием отечественной терминологии. Помню, как мой учитель, наставник — академик А. М. Новиков, во время консультаций (2011) советовал быть осторожнее с использованием этого словосочетания: «звучит нехорошо — как магазин смешанных товаров». Позже услышала комментарий академика РАО И. В. Роберта по докладу одного из участников конференции в Минске [9]: «смешанное обучение — это сленг».

В 2018 г. осуществлена попытка сформулировать научное понимание «смешанного обучения» — интеграция технологий инновационного (электронного) и традиционного (аудиторного) обучения, реализующая в современных условиях очно-дистанционный формат обучения, в котором сочетаются и дополняют друг друга технологии контактного (аудиторного) и бесконтактного (электронного) обучения, используются асинхронные (офлайн) и синхронные (онлайн) дистанционные образовательные технологии [15].

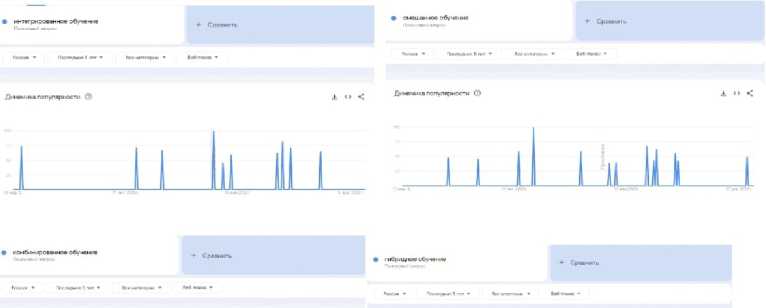

Наряду с термином «смешанное обучение» в 2020-е годы в поисковых системах использовались понятия «интегрированное обучение», «комбинированное обучение» или «гибридное обучение», о чем свидетельствуют данные сервиса Google Trends (рис. 1).

Рис. 1. Динамика популярности поисковых запросов («интегрированное обучение», «смешанное обучение», «комбинированное обучение», «гибридное обучение»)

Цифровая трансформация образовательного процесса требует адекватных изменений в организации образовательного процесса с учетом универсальности и фундаментальности университетского образования. Поэтому следует придерживаться положения, сформулированного семь лет назад: «повышение эффективно- сти современного образовательного процесса возможно на основе использования принципов дополнительности и интеграции при внедрении постоянно обновляющихся технологий электронного обучения» [14].

Логическим завершением поиска механизма сбалансированного развития современного образовательного процесса становится интегративный подход, который предполагает обновление образовательного процесса путем интеграции традиционных и инновационных образовательных технологий. Такой подход позволяет преподавателям использовать широкий спектр технологических инструментов для разработки и передачи учебного материала: компьютеры, смартфоны, инструменты виртуальной реальности и др.

В основе современного понимания интегративного подхода в образовании лежит интеграция как целостное объединение ранее разобщенных одно- и разнородных компонентов [10]. Интеграцию следует понимать как процесс и результат создания неразрывно целостного [12] и дидактический принцип, отражающий целостность процесса обучения, взаимосвязанность его функций, которые проявляются при совместной деятельности учителя и ученика [11].

Эффективная технологическая интеграция является частью образовательного опыта, обеспечивает преемственность между традиционными и инновационными методами обучения, формирует целостное педагогическое мышление, признающее «мирное сосуществование» современных эффективных технологий и традиционных эффективных технологий. В результате преподавателям предоставляются широкие возможности для использования цифровых технологий. Например, приложения для работы с онлайн-досками (Google Jamboard, OpenBoard, Miro и др.) ускоряют процесс восприятия на лекции, а приемы контактного общения превращают академическую лекцию в интерактивное событие (со-бытие как бытие, взаимно полезное и взаимно активное существование). Только во время живого эмоционального контакта можно создать позитивный настрой, произнести располагающее приветствие и т. д. Такое возможно только во время взаимодействия между людьми в реальном пространстве посредством зрительного контакта [6], во время которого люди смотрят прямо в глаза друг другу. Именно во время визуального взаимодействия преподаватель передает студентам свое неявное личностное знание, свой внутренний социальный и психологический опыт, интуицию.

Но как оценить эффективность интеграции образовательных технологий? В соответствии с подходом, разработанным Е. С. Полат для определения уровня педагогической эффективности [13], учитываются два вида показателей: а) показатели педагогической эффективности для учащихся (уровень обучения, воспитания и интеллектуального развития; затраты учебного времени обучающихся; работоспособность обучающихся; мотивационная устойчивость учебной деятельности обучающихся) и показатели педагогической эффективности для учителя (рациональность использования концепции обучения, педагогических технологий, средств обучения; затраты времени на передачу учебной информации; работоспособность учителя; мотивационная устойчивость трудовой деятельности учителя)1. Такой двусторонний педагогический подход позволяет выполнить целостную и глубокую оценку эффективности используемых образовательных технологий.

Современные отечественные авторы [2] предлагают методику оценки эффективности обучения на основе ИКТ, включающую оценку реакции обучающихся, оценку знаний и навыков, оценку поведения после обучения, проверку владения полученными навыками, оценку практических навыков, оценку влияния программы обучения.

В публикации рассматривается модель SAMR (англ. Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition), разработанная Рубеном Пуэнтедурой (2006) для анализа технологической интеграции в образовательном процессе [19]. Данная модель представляет собой хороший инструмент для выбора, использования и оценки современных технологий в образовании, а не только мобильного обучения, как считают некоторые исследователи [1].

Р. Пуэнтедура на основе 25-летнего опыта педагогической практики в учебных заведениях, организациях здравоохранения и искусства разработал уровни интеграции технологий: замена, дополнение, модификация и реорганизация.

Замена образовательной технологии происходит, когда вместо традиционного инструмента обучения используется цифровой эквивалент без изменения целей и содержания обучения. Например, учащиеся на занятии могут использовать программы обработки текстов для написания эссе. Цифровые версии учебников без интерактивных функций или дополнительного контента также считаются заместительными технологиями, поскольку полностью воспроизводят содержание печатной версии книги. Замещение является наиболее доступным уровнем интеграции технологий в образовательном процессе, так как подходит для фронтальной работы с учащимися в условиях неравномерного доступа к технологиям и не требует методического сопровождения.

Дальнейшее расширение технологических инноваций в образовании позволяет вводить технологии для реализации дополнительных функций или внедрения новых ресурсов, таких как инструменты проверки орфографии и исправления грамматических ошибок. В таком случае учебные цели и действия могут оставаться прежними, но учащиеся могут воспользоваться дополнительными сервисами, ускоряющими процесс обработки текста. Например, в цифровой версии учебника по математике может быть тот же текст и действия, что в бумажной версии, но учащиеся, использующие цифровую версию, могут щелкнуть ссылку рядом с образцом задачи и посмотреть видео, в котором кто-то комментирует решение этой задачи.

Следующим уровнем технологической интеграции является модификация, при которой педагог может изменять некоторые виды деятельности, чтобы полнее использовать оперативные возможности электронной информационнообразовательной среды. Например, студенты-филологи вместо выполнения индивидуального упражнения по рецензированию статьи могут с помощью Wiki-технологии совместно редактировать текст, обсуждать процесс работы, выделяя наиболее понравившиеся или сложные фрагменты. Технологические модификации полезны для адаптации традиционных учебных занятий к требованиям дистанционного формата обучения. В частности, закрепление знаний и навыков во время видеоконференций можно легко организовать, воспользовавшись функциями чата и опроса. Для обеспечения интерактивного учебного взаимодействия 27

в Zoom используются сессионные залы, которые позволяют разделить участников онлайн-занятия на микрогруппы.

Наивысший уровень технологической интеграции — это реорганизация, когда в образовательном процессе используют цифровые технологии для разработки заданий и структуры занятий. Благодаря функции совместного редактирования и хранения документов в дидактических средствах, созданных с помощью облачных сервисов, обеспечивается добавочная ценность учебных материалов — интерактивность. Такой уровень интеграции технологий требует массовую доступность к цифровым инструментам и наличие у преподавателей высокого уровня ИКТ-компетентности. Приведем два примера: а) в сервисе Wizer учителя и репетиторы создают интерактивные рабочие листы с мультимедийной обратной связью; б) школы-партнеры в международном образовательном виртуальном партнерстве проводят уроки-экскурсии, встречи и конкурсы, во время которых учащиеся общаются в видеочате, пользуясь онлайн-переводчиками.

Уровень интеграции образовательной технологии зависит от инфраструктуры образовательной организации, готовности преподавателей и студентов изменить привычный характер образовательной деятельности. Для того чтобы измерить эффективность интеграции современных технологий в образовательном процессе, нужно выбрать критерии эффективности процесса обучения.

Традиционно эффективность обучения определяется путем отслеживания посещаемости, оценки знаний и навыков, уровня сформированности компетенций. А. А. Караванов [3] предлагает внутренние критерии оценки эффективности обучения, такие как направленность, учебная активность, умственная самостоятельность, академическая успеваемость и учебная успешность. Психологи обращают внимание на критерии эффективности развития в обучении [17]: самостоятельность, активная мыследеятельность, доверительный дискурс.

Таким образом, с помощью модели SAMR и других приемов и средств оценки эффективности образовательной деятельности необходимо постоянно искать баланс образовательных технологий. Нужно понимать, что эффективность обучения в современном обществе зависит от того, как преподаватель оценивает добавленную стоимость цифровых технологий для процесса преподавания и обучения [18], то есть как гаджеты и цифровые приложения обеспечивают систематическую, устойчивую и адаптированную помощь преподаванию.

Методология и методы исследования. Обсуждая заявленную проблему, мы опирались на интегративный подход в обучении (Пак М. С.) и педагогический подход определения уровня педагогической эффективности образовательных технологий (Полат Е. С.). Для анализа и обсуждения публикаций применялся аксиоматический и дискриптивный методы. Выявление тенденций развития термина «смешанное обучение» осуществлялось с помощью сервиса Google Trends.

Результаты исследования. В модели SAMR учитываются три критерия эффективности: вовлеченность (насколько хорошо технологическая стратегия поддерживает интерес учащихся к учебному материалу); улучшение (какую дополнительную ценность дает использование технологии); расширение (насколько хорошо технология помогает учащимся приобретать знания и навыки за пределами учебной аудитории).

Интеграция образовательных технологий позволяет усилить гибкость, вариативность, интерактивность, доступность образовательного процесса.

Гибкость. Многие преподаватели используют платформы веб 2.0. для разработки и управления онлайн-курсами, в которых можно изменять сроки выполнения заданий, постоянно обновлять контент в учебном модуле. Такая гибкость курса убирает технические барьеры и обеспечивает оперативность обучения.

Поддержка нескольких стилей обучения. В онлайн-курсах можно предложить разные варианты содержания обучения. Некоторые учащиеся воспринимают учебный материал, слушая лекцию или читая учебник, другие любят интерактивные занятия и дискуссии со сверстниками в форме цифрового чата или видеоконференции. Интеграция технологий позволяет предоставлять различные варианты практических заданий, которые могут улучшить вовлеченность в познавательный процесс.

Расширенный фокус. Интеграция технологий на основе интерактивности может увеличить продолжительность концентрации внимания учащихся и удерживать их внимание во время изучения сложного теоретического материала. Используя технологии, можно сочетать различные виды деятельности и обучения. Например, на уроке биологии после онлайн-теста для оценки знаний можно включить анимационный видеоролик, определяющий ключевые понятия темы «Строение клетки». Затем можно организовать работу в группах, используя интерактивный цифровой инструмент для создания 3D-моделей клеток.

Легкий доступ. Используя облачные технологии и инструменты цифровой аналитики, можно обеспечить доступ обучающихся к оценкам, календарю заданий и учебникам с любого устройства. Материалы, хранящиеся в «облаках», могут позволить учащимся выполнять задания во время семейных путешествий или во время лечения в медицинском стационаре, на спортивных сборах.

Дополнительные ресурсы. Геоинформационные технологии и технологии дополненной реальности открывают доступ к более широкому спектру интернет-ресурсов. Например, учащиеся могут «добыть» интересные факты, данные об исторических событиях, используя богатейшие хранилища виртуальных музеев мира. С помощью QR-кода можно посмотреть видеофильмы, видеоролики и интерактивные игры, которые существенно дополняют материал учебника.

Административная поддержка. Интеграция технологий необходима для сопровождения учебного процесса с помощью административных инструментов: баз данных об оценках, аналитики посещаемости, рейтинга успеваемости. По сути это автоматизация учебной отчетной документации.

Для поддержки образовательного процесса применяются программы для обработки текстов, создания презентаций, постеров и инфографик, цифровые учебники и цифровые образовательные платформы, виртуальные доски. Эти и другие технологии используются студентами для выполнения письменных работ, совместной проектной работы, создания видеороликов или слайд-шоу, написания статей, общения в удаленной виртуальной комнате, организации оперативных встреч и т. д.

Обсуждение. Технологии «смешанного» (интегрированного, комбинированного, гибридного) обучения обеспечивают равновесие образовательных технологий и повышение эффективности современного образовательного процесса в условиях цифровой трансформации. Механизмом сбалансированного развития современного образовательного процесса становится интегративный подход, который предполагает обновление образовательного процесса путем интеграции тра- 29

диционных и инновационных образовательных технологий. Эффективная технологическая интеграция характеризует успешный образовательный опыт и ИКТ-компетентность преподавателей. Преподаватель, реализующий интегративный подход, рационально использует цифровые технологии, «укрощает» их для повышения качества информационно-образовательного взаимодействия и обеспечения постоянного эмоционального контакта со студентами.

Для оценки эффективности интеграции образовательных технологий следует учитывать показатели педагогической эффективности для обучающихся и преподавателя, в том числе реакции обучающихся, оценку знаний и навыков, поведение, владение полученными навыками, влияние программы обучения. На наш взгляд, хорошим механизмом оценки эффективности интеграции образовательных технологий является модель SAMR, в которой различаются уровни интеграции технологий: замена, дополнение, модификация и реорганизация. SAMR-уровни разграничивают технологические инновации, регламентируют инновационную деятельность образовательной организации, фиксируют готовность преподавателей и студентов участвовать в технологическом эксперименте. Более глубокая оценка эффективности интегративного подхода предполагает включение внутренних критериев оценки эффективности обучения и критериев эффективности развития в обучении.

Заключение. В условиях цифровой трансформации образования, постоянно растущего рынка онлайн-образования, увеличивающегося спроса на цифровые технологии количественный рост технологий необходимо направлять на качественные показатели образовательного процесса. Основанием качества современного образовательного процесса, на наш взгляд, становится интегративный подход. Для оценки эффективности реализации интегративного подхода нужны соответствующие инструменты, одним из которых является модель SAMR.

Актуальность обсуждаемой проблемы вызвана тем, что необходимо обеспечить безопасность современного образовательного процесса, инфраструктура которого включает цифровые технологии, цифровые платформы. Нужно вводить границы и пределы цифровой трансформации, чтобы предупредить деперсонализацию и дереализацию студентов, эмоциональное и профессиональное «выгорание» преподавателей. При этом нужно широко применять инструментальный потенциал цифровых технологий. Но главное — сохранять и развивать методы, приемы реального эмоционального педагогического общения.

Таким образом, одним из актуальных направлений современных педагогических исследований является поиск моделей интеграции, баланса образовательных технологий, а также разработка механизма оценки эффективности технологической интеграции в педагогической практике. В этом случае эффективность интеграции технологий следует рассматривать как прибыльное, а не убыточное приращение образовательного процесса.

Список литературы Модель SAMR как инструмент реализации интегративного подхода в современном образовательном процессе

- Байрыева Ч. Современные методы обучения с использованием модели SAMR // Мировая наука. 2022. № 10(67). С. 98–101. Текст: непосредственный.

- Воронов М. П., Часовских В. П. Методика оценки эффективности электронных образовательных систем // Современные наукоемкие технологии. 2022. № 10–1. С. 120–124. Текст: непосредственный.

- Караванов А. А. Критерии эффективности учебной деятельности студентов // Современные технологии обеспечения гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 2012. № 1(3). С. 238–240. Текст: непосредственный.

- Королева Е. Г., Василенко О. И. Деперсонализация-дереализация в рамках невротического расстройства. Случай из практики // Журнал Гродненского государственного медицинского университета. 2011. № 2(34). С. 69–70. Текст: непосредственный.

- Крылов В. И. Деперсонализационные расстройства в психиатрической и соматической клинике // Неврологический вестник. 2019. Т. LI, № 2. С. 105–111. Текст: непосредственный.

- Искусственный интеллект в исследованиях сознания и общественной жизни (к 70-летию статьи А. Тьюринга «Вычислительные машины и разум») (материалы круглого стола) / В. А. Лекторский [и др.] // Философия науки и техники. 2022. Т. 27, № 1. С. 5–33. Текст: непосредственный.

- Личко А. Е. Подростковая психиатрия. Руководство для врачей. 2-е изд. Ленинград, 1985. 416 с. Текст: непосредственный.

- Мерзлякова Д. Р. Особенности психологического здоровья педагогов с разным уровнем профессионального мастерства в условиях цифровой трансформации образовательного процесса // Психолого-педагогические исследования. 2022. Т. 14, № 2. С. 48–63. DOI: 10.17759/psyedu.2022140204. Текст: непосредственный.

- Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем = Open Semantic Technologies for Intelligent Systems: материалы международной научно-технической конференции / редколлегия В. В. Голенков (ответственный редактор) и др. Вып.1 (Минск, 16–18 февраля 2017г.). Минск: БГУИР, 2017. 466 с. Текст: непосредственный.

- Пак М. Методика преподавания химии в ПТУ. Интегративный подход в обучении: учебное пособие к спецкурсу. Ленинград: Изд-во ЛГПИ им. А. И. Герцена, 1990. 112 с. Текст: непосредственный.

- Пак М. О содержании химического образования в ПТУ // Химия в школе. 1991. № 3. С. 5–9. Текст: непосредственный.

- Пак М.Теория и методика обучения химии: учебник для вузов. Санкт-Петербург: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2015. 306 с. Текст: непосредственный.

- Полат Е. С. К проблеме определения эффективности дистанционной формы обучения // Открытое образование. 2005. № 3. С. 71–77. Текст: непосредственный.

- Рулиене Л. Н. Интеграция технологий электронного и аудиторного обучения как фактор развития современного образовательного процесса // Вестник ПНИПУ. Проблемы языкознания и педагогики. 2017. № 4. С. 95–101. Текст: непосредственный.

- Рулиене Л. Н., Сэкулич Н. Б. Научное понимание термина «смешанное обучение» // Методология профессионального образования. Москва, 2018. С. 303–305. Текст: непосредственный.

- Чернышов М. Ю., Журавлева А. М. Психологические критерии эффективности развития в обучении: самостоятельность, активная мыследеятельность, доверительный дискурс // Интеграция образования. 2016. Вып. 20, № 1(82). С. 37–50. Текст: непосредственный.

- Bicalho R. N. d., Coll C., Engel A. et al. Integration of ICTs in teaching practices: propositions to the SAMR model. Education Tech Research Dev 71, 563–578 (2023). https://doi.org/10.1007/s11423-022-10169-x (accessed: 18.03.2024).

- Puentedura, R. R. (2013, May 29). SAMR: Moving from enhancement to transformation [Web log post]. Retrieved from http://www.hippasus.com/rrpweblog/archives/000095.htm (accessed: 18.03.2024)

- Daphne S., and Abugel Je. 'Digital Depersonalization', Feeling Unreal: Depersonalization and the Loss of the Self. 2nd edn. Toronto, 2023; online edn, Oxford Academic, 23 Mar. 2023), https://doi.org/10.1093/oso/9780197622445.003.0014.