Мониторинговое исследование удовлетворённости качеством образовательной деятельности в системе повышения квалификации педагогов

Автор: Зарубина В.В., Данилов С.В., Шустова Л.П.

Журнал: Поволжский педагогический поиск @journal-ppp-ulspu

Рубрика: Анализ практик

Статья в выпуске: 2 (20), 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются возможности мониторинга качества образовательной деятельности в учреждении последипломного педагогического образования. Авторы описывают процедуру и результаты исследования удовлетворённости слушателей образовательной деятельностью и условиями её организации на факультете дополнительного образования УлГПУ им. И. Н.Ульянова. На основании проведённого исследования авторы делают вывод о роли мониторинга в управлении качеством образования в системе повышения квалификации педагогических кадров.

Образовательные услуги, мониторинговое исследование в системе повышения квалификации педагогов, качество образовательной деятельности, удовлетворённость педагогов образовательной деятельностью

Короткий адрес: https://sciup.org/14219774

IDR: 14219774 | УДК: 378.046.4

Текст научной статьи Мониторинговое исследование удовлетворённости качеством образовательной деятельности в системе повышения квалификации педагогов

На пути перехода к постиндустриальному обществу от российского образования требуется всё большая гибкость, от системы ждут способности меняться и создавать условия для обеспечения мобильности её ключевого элемента - педагога.Такие ожидания и требования диктуют задачи по изменению образовательного процесса в сфере повышения квалификации и переподготовки педагогов, помогающей педагогам поддерживать профессиональные компетенции в актуальном состоянии, а системе образования - иметь квалифицированный кадровый состав.

Еще несколько лет назад институты повышения квалификации работников образования, предлагая педагогам повысить свою профессиональную компетентность, являлись монополистами в сфере дополнительного профессионального образования. Сегодня ситуация на рынке образовательных услуг коренным образом изменилась. В разных регионах страны в сегменте дополнительного образования взрослых свои предложения формируют сразу несколько организаций, создаются депозитарии программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки, что предоставляет педагогам и образовательным организациям возможность широкого выбора места обучения, форм и программ в соответствии со своими образовательными потребностями.

В условиях подобной конкуренции основным критерием успешности учреждения, реализующего дополнительные профессиональные программы, становится качество предлагаемых образовательных услуг, которое во многом определяет востребованность и конкурентоспособность специалиста на рынке труда. Обеспечение качества предоставляемых образовательных услуг сегодня требует системной работы и является одной из приоритетных задач дополнительного образования взрослых.

Для достижения новых образовательных результатов необходимо обладать точными данными о результатах образовательного процесса,тенденциях развития теории и методики повышения квалификации педагогов, динамике качества образования, на основе анализа которых возможна выработка мер по его повышению. В условиях усилившейся конкуренции получение учреждением дополнительного образования взрослых исчерпывающей и объективной информации о качестве предоставляемых им услуг приобретает принципиальное значение. В ней испытывает необходимость, прежде всего, руководитель образовательной организации для определения стратегии её развития, оценки качества условий, предоставляемых потребителям образовательных услуг, и корректировки управленческих решений, а также преподаватель - для самооценки профессиональной деятельности. Для получения точных данных создаются мониторинговые службы, организующие специальные исследования.

По мнению В. Сенашенко и Г.Ткач, различные системы оценки качества образования отличаются по многим параметрам, но, несмотря на это, оценка качества осуществляется в них в двух плоскостях: внутренней (самооценка) и внешней [Сенашенко 2005]. Внешняя оценка качества производится как на федеральном уровне (соответствие критериям и стандартам качества, требованиям аккредитации), так и на уровне связей образовательного учреждения со своими партнёрами и другими организациями системы образования. Внутренняя оценка качества, в свою очередь, диагностируется по двум направлениям: 1) анализ элементов образовательного процесса (профессорско-преподавательский состав, качество образовательных программ, технологий, ресурсного обеспечения); 2) определение уровня эффективности управления (качество целей, организации учебного процесса, управления персоналом, мониторинга).

Одним из востребованных методов получения информации о состоянии и качестве образовательного процесса в настоящее время является мониторинг как «регулярное, протяженное во времени отслеживание состояния с помощью диагностики» [Зеер 2006: 52]. Исследователи выделяют различные виды мониторинга: информационный (сбор, накопление, систематизация информации); фоновый (выявление проблем до того, как они станут осознанными на уровне управления); проблемный (выявление проблем, которые существенны с точки зрения управления (по заказу органа управления); управленческий (отслеживание и оценка эффективности, последствий и вторичных эффектов решений, принятых в области управления) [Калмазан 2011]. Каждый из этих видов мониторинга оценивает какой-либо аспект образовательной деятельности. Между тем в процессе управления качеством образования важную роль играет системность: оценка качества образования как процесса и как последствий результата обучения.

Мониторинг качества образовательных услуг на сегодняшний день является наиболее совершенным способом получения объективной информации в системе повышения квалификации и переподготовки педагогических работников, становясь одним из основных компонентов структуры педагогического менеджмента. По мнению Э. Ф. Зеера, мониторинг имеет ряд отличительных особенностей. Во-первых, он представляет собой целостную систему, реализующую множество функций (непрерывный сбор информации, её структурирование, анализ, передача данных для использования в управлении). Во-вторых, для мониторинга характерны: непрерывность (постоянный сбор данных); диагностичность (наличие модели или критериев, с которыми можно соотнести реальное состояние изучаемого объекта, системы или процесса); проблемная ориентированность (включение в состав критериев отслеживания наиболее проблемных показателей, на основании которых можно делать выводы о недостатках в наблюдаемых процессах); технологичность критериев отслеживания (включение в них максимального количества информации при сохранении удобства отслеживания); широкий спектр обнаружения изменений (возможность выявления нетипичных результатов); научность (обоснованность модели и изучаемых параметров) [Зеер 2006: 71].

Любая система управления качеством образования включает в себя мониторинг как процесс сбора, обработки и передачи информации. Цель мониторинга в системе повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования состоит в содействии обеспечению конкурентоспособности образовательной организации посредством получения оперативной обратной связи об удовлетворённости слушателей предоставляемыми образовательными услугами.

Такой мониторинг, согласно В. Н. Введенскому, может включать в себя следующие параметры качества повышения квалификации: качество условий, в которых функционирует система повышения квалификации (финансирование, нормативно-правовое обеспечение, санитарно-гигиенические условия образовательного процесса, морально-психологические условия); качество субъектов повышения квалификации (профессорско-преподавательский состав, слушатели-педагоги); качество содержания повышения квалификации (учебные программы и учебно-методические комплексы); качество образования (учебный и информационный процессы); качество организации (обеспечение непрерывности профессионального развития и личностной ориентированности) [Введенский 2005:48].

Указанные параметры оценки отражают именно те компоненты образовательной деятельности, которыми реально можно управлять в рамках системы повышения квалификации. Мы подчеркиваем это потому, что, признавая необходимость измерения качества всех приведенных параметров, учёные полагают, что технология мониторинговой оценки качества курсовой подготовки должна включать лишь те параметры, которые можно реально оценить в существующих условиях и на которые возможно влиять. Напомним также, что под качеством курсовой подготовки понимается соответствие образовательных результатов потребностям участников педагогического процесса, социума и государства [Мозгарев 2004:14].

В целях: - повышения качества образовательных услуг, предоставляемых факультетом дополнительного образования УлГПУ им. И. Н. Ульянова, - развития условий, направленных на обеспечение удовлетворённости слушателей, проходящих обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки, - поддержания и развития устойчивой обратной связи с потребителями образовательных услуг на факультете организуются следующие мероприятия по описанной ниже схеме [Мониторинг качества образовательного процесса в системе повышения квалификации 2007].

-

1 . Мониторинг удовлетворённости слушателей, включающий: а) оформление и анализ протоколов закрытия курсов; б) анкетирование слушателей повышения квалификации и профессиональной переподготовки на предмет их удовлетворённости образовательным процессом на факультете дополнительного образования.

-

2 .Анализ статистической информации в подразделениях.

-

5. Подготовка, передача информации и обсуждение с руководством факультета результатов мониторинга с целью решения выявленных проблем.

-

4. Выработка рекомендаций по коррекции и предупреждению появления выявленных несоответствий качества образовательного процесса или неудовлетворённости слушателей курсами повышения квалификации.

-

5. Использование данных мониторинга качества образования при анализе итогов работы кафедр и факультета.

Одним из важных показателей качества образования в системе повышения квалификации педагогов является удовлетворённость слушателей качеством образовательных услуг, их направленности на удовлетворение образовательных потребностей. В течение 2016 года отделом перспективных исследований и проектов УлГПУ им. И. Н.Ульянова проводился мониторинг удовлетворённости слушателей качеством образовательной деятельности и условиями её организации на факультете дополнительного образования.

В качестве основного инструмента мониторинга использовалось анкетирование (экспресс-диагностика) с целью изучения удовлетворённости слушателей образовательным процессом во время прохождения курсов повышения квалификации или переподготовки. Ответы на вопросы анкет дают возможность выявить удовлетворённость слушателей:

-

- качеством предлагаемой дополнительной профессиональной программы (актуальность проблем, рассматриваемых в рамках курсов; содержание курсов; формы и методы, используемые преподавателями на курсах; практическая направленность курсов; содержание и организация дистанционного модуля);

-

- условиями организации образовательной деятельности (отношение сотрудников факультета, специалистов, кураторов групп, администрации, к слушателям курсов; материально-техническая оснащённость учебных аудиторий; условия проживания, качество обслуживания в общежитии; условия питания, качество обслуживания в столовой; информационно-коммуникационное оснащение образовательного процесса);

-

- профессионализмом профессорско-преподавательского состава (умение обеспечить высокий теоретический уровень материала курса; умение заинтересовать слушателей содержанием преподаваемого курса; умение создать психологически комфортную образовательную среду на занятии; умение обеспечить новизну учебного материала; умение откликаться на персональные запросы, учитывать индивидуальные образовательные потребности слушателей).

Оценивая, таким образом, степень своей удовлетворенности по каждой из 15 позиций анкеты, респондент пользовался 4-балльной шкалой, где 1 балл соответствовал утверждению «определенно неудовлетворен (а)», 2 балла - «скорее не удовлетворен (а), чем удовлетворен (а)», 5 балла - «скорее удовлетворен (а), чем неудовлетворен (а)», и 4 балла - «определённо удовлетворен (а)». При проведении анкетирования гарантировалась анонимность респондентов, что служит, на наш взгляд,условием искренности даваемых ими оценок.

В ходе проведённого в 2016 году исследования нами было опрошено 446 педагогов (27 групп), работающих в различных образовательных организациях (от дошкольного до среднего профессионального образования), воспользовавшихся услугами факультета дополнительного образования. Опрос в форме группового анкетирования проводился со слушателями всех шести кафедр факультета: методики естественнонаучного образования и информационных технологий, методики гуманитарного и поликультурного образования, педагогических технологий дошкольного и начального образования, менеджмента и образовательных технологий, коррекционной педагогики, здорового и безопасного образа жизни, стандартизации профессионального и технологического образования. Среди слушателей, обучающихся по программам названных научно-образовательных подразделений, в исследовании приняло участие от 56 до 122 человек, что позволяет считать выборку репрезентативной. Полученные данные усреднялись по каждому критерию и показателю в разрезе кафедр.

Определение доли итоговых результатов по каждому критерию или кафедре (в %) от максимально возможного (4 балла) позволило нам выделить «индекс удовлетворённости» - параметр, отражающий степень удовлетворённости слушателей, как отдельными параметрами качества образовательных услуг, так и качеством работы отдельных подразделений. На завершающем этапе обработки данных было проведено сравнительное исследование, позволяющее выявить степень значимости различий в удовлетворённости слушателей образовательными услугами разных кафедр факультета. Для этого использовались усреднённые значения, полученные кафедрами по каждому из 15 показателей анкеты, которые затем обрабатывались с применением t-крите-рия Стьюдента. Данный критерий позволяет определить статистическую значимость различий средних величин при сравнении независимых выборок (в нашем случае -различных групп слушателей курсов повышения квалификации, проходящих обучение на разных кафедрах факультета).

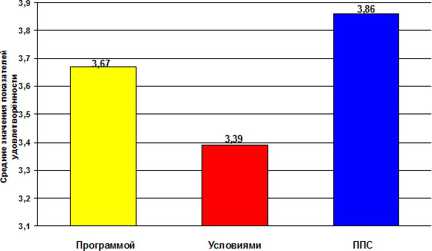

Анализ средних величин, выявленных в ходе мониторинга, показал следующие результаты (Рис. 1). Наиболее высокой является удовлетворённость слушателей профессионализмом профессорско-преподавательского состава - 5,86 балла или 96,5% по факультету в целом. Расхождения этого показателя по кафедрам являются незначительными и составляют 0,1 балла: от минимального значения в 5,81 (95,25%) до максимального в 5,91 (97,75%). Эти цифры позволяют говорить о том, что на кафедрах сформировался достаточно «ровный» в плане профессиональной компетентности профессорско-преподавательский состав.

Наиболее «сильные» пози-

Рисунок 1. Средние показатели удовлетворённости слушателей на факультете дополнительного образования.

ции преподаватели проявляют в умении создать психологически комфортную образовательную среду на занятии (в среднем - 5,91 балл) и в способности обеспечить высокий теоретический уровень излагаемого материала (5,89 балла). Достаточно высоки оценки слушателей и в отношении таких компетенций преподавателей, как умение откликнуться на персональные запросы, учитывать индивидуальные образовательные потребности слушателей (5,84

балла), заинтересовать слушателей содержанием преподаваемого курса (5,85 балла) и обеспечить новизну учебного материала (5,81 балла).

Высокие оценки респондентов указывают на то, что преподаватели суме-ли выстроить для слушателей благоприятный психологический климат, способствующий формированию отношений, основанных на взаимопонимании и уважении, открытости и взаимном доверии, позволяющих педагогам ощущать себя на курсах комфортно и уверенно. В то же время, полученные данные указывают на необходимость совершенствования преподавательской деятельности в области персонификации работы со слушателями и обновления её содержания.

Второй по степени удовлетворённости слушателей в нашем исследовании оказалась содержательная сторона образовательного процесса на факультете. Она включает в себя предлагаемую слушателям информацию об актуальных проблемах современной науки и образования, современных тенденциях развития, которые служат свидетельством глубины освоения материала авторами дополнительных профессиональных программ и, следовательно, позволяют слушателям делать заключения о высоком качестве последних. Изучая удовлетворённость этой стороной образовательного процесса, можно сделать вывод о соответствии или несоответствии содержания программ курсовой подготовки реальным запросам педагогов. Данный показатель по факультету составил 5,67 балла (индекс удовлетворённости - 91,75%), что можно признать достаточно высоким для оценки качества программ.

При более внимательном взгляде на результаты, полученные по кафедрам, мы обнаруживаем расхождения в 0,19 балла: от минимального значения в 5,55 (88,75%) до максимального в 5,74 (95,5%). Это больше, чем в предыдущем критерии, что указывает на увеличение различий в работе подразделений факультета и требует детализации имеющихся данных. Так, наибольшее удовлетворение слушателей вызвано формами и методами, используемыми преподавателями (в среднем по факультету - 5,74 балла), помогающими раскрыть актуальность рассматриваемых в рамках курсов проблем (5,68 балла). В то же время приведённые цифры отражают пожелания, касающиеся расширения тематической проблематики в рамках преподаваемого предмета и увеличения разнообразия форм и методов работы слушателей на занятиях. Это также справедливо для ожиданий по обновлению содержания курсов (5,65 балла),усилению их практической направленности (5,66 балла) и, в особенности,- по дальнейшему развитию содержания и организации дистанционного модуля (5,55 балла).

Меньше всего слушатели оказались удовлетворены условиями организации образовательного процесса на факультете. Критерий удовлетворённости слушателей составил 5,59 балла (индекс удовлетворённости - 84,75%), что можно рассматривать как наиболее перспективную точку роста в работе факультета со слушателями. И здесь обнаруживается наибольшее расхождение в результатах, полученных по кафедрам. Оно составляет 1,12 балла: от минимального значения в 2,79 (69,75%) до максимального в 5,91 (97,75%). Более внимательный анализ данных позволяет обнаружить очень доброжелательное отношение сотрудников к слушателям (5,91 балла); в меньшей степени - удовлетворённость последних информационно-коммуникационным оснащением (5,62 балла) и оснащённостью учебных аудиторий (5,54 балла). Отсутствием на момент проведения исследования возможности пообедать в столовой, а также рядом объективных проблем с общежитием можно объяснить довольно низкие результаты по этим показателям (2,79 и 5,0 балла).

Анализируя итоги мониторинга в русле удовлетворённости слушателей качеством работы отдельных кафедр факультета, мы использовали данные, полученные при усреднении результатов каждого подразделения по трём критериям. Своеобразным эталоном для сравнения стали результаты, полученные по факультету в целом. Они составили 5,65 балла («индекс удовлетворённости» - 91,25%). Это весьма высокий показатель и расхождения данных, полученных по кафедрам, весьма невелики: от 5,51 до 5,74 баллов.

Однако при сопоставлении данных мы обнаруживаем, что слушатели оценивают удовлетворённость образовательными услугами пяти подразделений - кафедры стандартизации профессионального и технологического образования (5,74 балла; 95,5%), коррекционной педагогики и здорового образа жизни (5,72 балла; 95,0%), методики гуманитарного и пол и культурно го образования (5,7 балла; 92,5%), педагогических технологий дошкольного и начального образования (5,68 балла; 92,0%), менеджмента и образовательных технологий (5,66 балла; 91,5%) - выше, чем в среднем по факультету. Оценки кафедры методики естественнонаучного образования и информационных технологий (5,51 балла; 87,75%) несколько ниже средней по факультету.

Для определения значимости различий этих данных мы привлекли результаты исследования, полученные кафедрами с максимальным и минимальным средним баллом по каждому из 15 показателей качества образовательной деятельности, и подвергли их обработке с применением t-критерия Стьюдента. Полученные результаты (t = 1,25 для степени свободы = 28) показали незначимость различий, что позволяет объяснить их влиянием «фоновых» факторов. Можно с определённостью утверждать, что кафедры работают в таких форматах, которые позволяют обеспечить сходный уровень качества образовательных услуг, которые способствуют высокой степенью удовлетворённости слушателей (от 87,75 до 95,5%) образовательной деятельностью на курсах.

В то же время, результаты проведённого мониторинга позволяют кафедрам определить первоочередные направления совершенствования своей работы, которые связаны с внесением корректив в образовательные программы, своевременным устранением организационных недостатков, поиском новых методов и способов повышения заинтересованности педагогов в дальнейшем сотрудничестве с факультетом дополнительного образования.

Таким образом, осуществление мониторинга на уровне каждого компонента является неотъемлемой частью механизма управления качеством образовательной деятельности, что позволяет решать задачу, стоящую перед дополнительным профессиональным образованием взрослых: приведение в соответствие уровня качества образовательных услуг к требованиям заказчика (педагогов, образовательных организаций) и потребителей.

По итогам проведённого исследования отметим, что, несмотря на по-явившиеся альтернативы на рынке образовательных услуг, факультет дополнительного образования УлГПУ им. И. Н.Ульянова продолжает оставаться той образовательной организацией, где знают о реальных проблемах широкого круга педагогических работников, отвечают на их образовательные запросы, всегда готовы помочь в разрешении возникающих профессиональных проблем.

Список литературы Мониторинговое исследование удовлетворённости качеством образовательной деятельности в системе повышения квалификации педагогов

- Введенский В. Н. Измерение и оценка качества повышения квалификации учителей в системе дополнительного педагогического образования.//Стандарты и мониторинг в образовании. 2003. № 4. С.40-16.

- Веснина Л. В.Тенденции изменений в современном образовании.//Вестник Томского гос. пед. ун-та. 2010. № 2. С. 17-23.

- Димура И. Н. Мониторинг в образовании: социологический, психологический и педагогический. СПб.: Образование и культура, 1998. Кн. 2. Опыт проведения и результаты (1992 -1996).439 с.

- Зеер Э. Ф. Психология профессионального развития: учебное пособие для вузов. М.: Академия, 2006. 240 с.

- Калмазан А. В. Мониторинг образовательного процесса как фактор повышения качества в системе дополнительного профессионального образования.//ВестникТГПУ. 2011. Выпуск 4 (106). С. 175-180.

- Мозгарев Л. В. Структура качества повышения квалификации работников образования.//Педагогика. 2004. № 10. С.46-54.

- Мониторинг качества образовательного процесса в системе повышения квалификации: коллективная монография/под общ. ред. М. И. Лукьяновой, А. Д. Барбитовой. М.: АПКиППРО; Ульяновск: УИПКПРО, 2007.232 с.

- Сенашенко В. Болонский процесс: о сопоставимости квалификаций.//Высшее образование в России. 2003. № 3. С. 25-34.