Научно-исследовательская работа как основа повышения качества подготовки кадров высшей квалификации по направлениям техники и технологий

Автор: Петров В.Ю., Кузнецова Т.А., Матушкин Н.Н., Венсковский Н.У., Черкасов В.Д., Пахомов С.И.

Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu

Рубрика: Модернизация образования

Статья в выпуске: 4 (45), 2006 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованию структуры и содержания программ подготовки научных кадров высшей квалификации в России и за рубежом с целью определения направлений модернизации системы высшего и послевузовского образования на основе принципа единства образовательного, научного и инновационного процессов. Полученные результаты могут быть использованы при разработке государственных образовательных стандартов нового поколения.

Короткий адрес: https://sciup.org/147136289

IDR: 147136289

Текст обзорной статьи Научно-исследовательская работа как основа повышения качества подготовки кадров высшей квалификации по направлениям техники и технологий

Статья посвящена исследованию структуры и содержания программ подготовки научных кадров высшей квалификации в России и за рубежом с целью определения направлений модернизации системы высшего и послевузовского образования на основе принципа единства образовательного, научного и инновационного процессов. Полученные результаты могут быть использованы при разработке государственных образовательных стандартов нового поколения.

В настоящее время становится очевидным, что поступательное развитие России и сохранение ее международного статуса возможны лишь на пути инновационных изменений во всех социально-экономических сферах. Движущей силой любой инновации является наука. Поэтому для решения задач инновационных преобразований прежде всего необходимо обеспечить высокое качество подготовки научных и научно-педагогических кадров.

Повышение качества подготовки научных кадров высшей квалификации может быть достигнуто на основе внедрения образовательных программ, реализуемых на принципах: единства образовательного и научного процессов, непрерывности многоуровневого образования в системе «бакалавриат — магистратура — аспирантура», использования ком-петентностного и междисциплинарного подходов, применения прогрессивных образовательных технологий.

Практическое использование данных принципов становится реальным при условии доминантности исследовательской составляющей программ подготовки научных кадров. При этом научно-исследовательская работа (НИР) должна рассматриваться в качестве системообразующего элемента (ядра) подготовки кадров высшей квалификации, обеспечивающего интеграцию теоретических знаний и научно-практического опыта, непрерывность программ подготовки научных и научно-педагогических кадров, преемственность образовательных уровней (ступеней), междисциплинарный характер образования (на стыке проблем).

Эффективная организация НИР в образовательной системе многоуровневой подготовки научных кадров в сочетании с использованием прогрессивных техно-

В. Д. Черкасов, С. И. Пахомов, 2006

^^^S:^^^ ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ^Я«ЯвЯШ логий обучения оказывает решающее организацию освоения образовательных воздействие на структуру, содержание и программ (рис. 1).

Р и с. 1. НИР как основа эффективного процесса подготовки научных кадров

Выделяя НИР как основу согласованности и непрерывности образовательных программ в российской многоуровневой системе подготовки кадров высшей квалификации, включающей вузовскую (бакалавриат, магистратура) и послевузовскую (аспирантура) образовательные ступени, следует признать необходимым проведение исследования, позволяющего оценить и сопоставить показатели, характеризующие НИР в российских и зарубежных программах высшего и послевузовского образования. При этом в качестве оценок могут быть приняты объемы (трудоемкости) состав ляющих образовательных программ и отдельных модулей.

Анализ реализуемых в российских вузах магистерских программ показал, что НИР как исследовательский компонент программы подготовки (с учетом научно-исследовательской практики) составляет 46 % от ее общего объема. Содержание исследований определяется, как правило, проблематикой научной работы выпускающих кафедр.

В соответствии с действующими стандартами НИР магистра реализуется в исследовательских лабораториях высшего учебного заведения или в про- фильных лабораториях научно-исследовательских и проектных институтов промышленных предприятий, а также научных институтов РАН и включает в себя:

-

— научно-исследовательскую работу в семестре (774 ч —21 кредит ECTS);

-

— подготовку магистерской диссертации (1 080 ч— 30 кредитов ECTS), представляющей собой законченную те-

- оретическую или экспериментальную научно-исследовательскую работу, связанную с решением актуальных задач на основе эффективно реализуемой НИР.

Основой для успешной реализации программ НИР являются дисциплины образовательного компонента программы подготовки. Диверсификация содержания образовательной составляющей, ную траекторию обучения и научных исследований, достигается путем включения в программу блоков дисциплин по выбору (И % от общего объема теоретической подготовки магистра). Как правило, это дисциплины специализации, способствующие также повышению конкурентоспособности выпускников в условиях развивающихся инновационных процессов в науке, технике и технологиях.

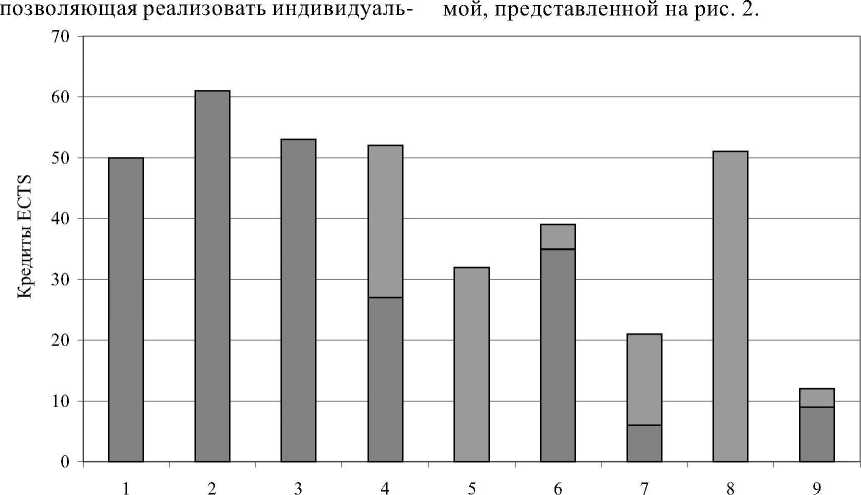

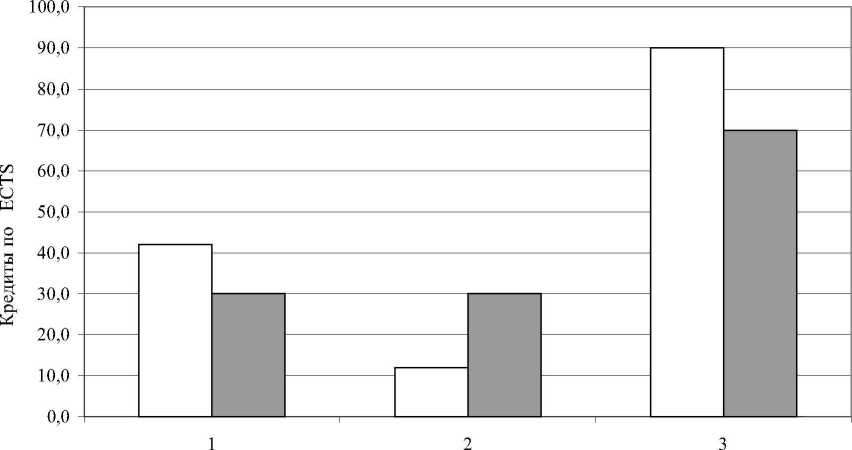

Динамика накопления знаний по соответствующим модулям, а также непрерывность образовательной и научно-исследовательской составляющих программ подготовки, реализуемых в ходе обучения на бакалаврском и магистерском уровне, иллюстрируется диаграм-

Модули

□ Бакалавриат □ Магистратура

Р и с. 2. Динамика накопления знаний по модулям программ подготовки в системе «бакалавриат — магистратура»:

модули: 1 — ГСЭ, 2 — ЕН, 3 — ОНД, 4 — СД, 5 — ДНМ (дисциплины направления магистра), 6 — экзамены, 7 — практики, 8 — НИР, 9 — ИГА

Анализ данных позволяет сформулировать следующие выводы:

1)на ступени бакалавриата объем НИР не регламентируется ГОС ВПО. Исследовательская составляющая программы подготовки бакалавров включе на в учебный процесс (контрольные, расчетные и курсовые работы (проекты) и выпускную квалификационную работу — ВКР). В этой связи тематика ВКР как наиболее значимого компонента НИР бакалавров должна быть индивидуаль- ной и согласованной с тематикой НИР, выполняемой на последующей (магистерской) ступени; в учебном плане необходимо предусмотреть аудиторную и внеаудиторную исследовательскую работу;

-

2 ) магистерская подготовка направлена на формирование специальных научных знаний (как правило, продвинутого уровня), что подтверждается значительным объемом специальных дисциплин (в 1,2 раза превышает соответствующий показатель для бакалавриата), дисциплин направления (в 1,3 раза), опытно-практической работы (в 3 раза превышает соответствующий показатель для бакалавриата), НИР (сравним с объемом подготовки бакалавра по базовым фундаментальным циклам).

Основной составляющей послевузовских образовательных программ, реализуемых в российской системе аспиран- от общей трудоемкости, и в 5,5—6 раз превышает теоретическую подготовку (образовательный компонент). По своим характерным признакам аспирантура в России соответствует уровню образовательной ступени, поскольку предполагает освоение образовательной программы и защиту выпускной квалификационной работы — диссертации.

Важным отличием послевузовской подготовки от магистерской является то, что обучение и выполнение диссертации производятся по научным специальностям, определяемым в соответствии с Номенклатурой специальностей научных работников. В последней ее редакции, принятой в 2001 г., представлены 435 научных специальностей, объединенных в 24 отрасли науки.

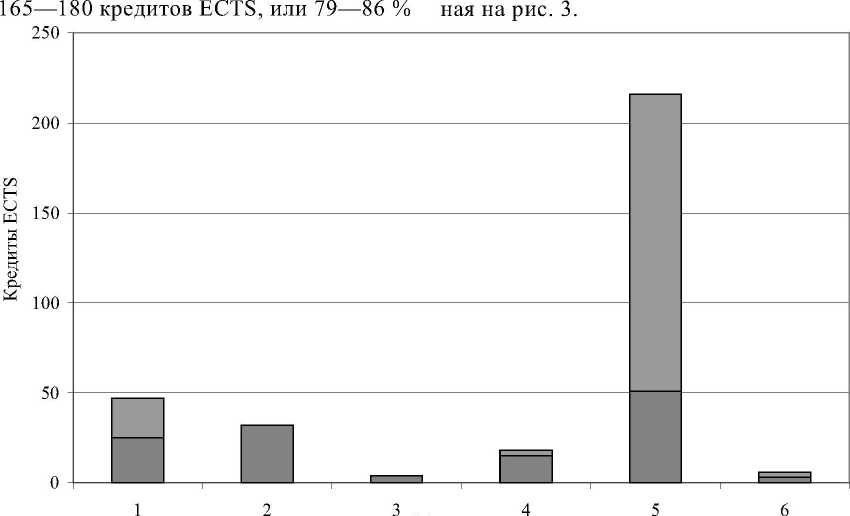

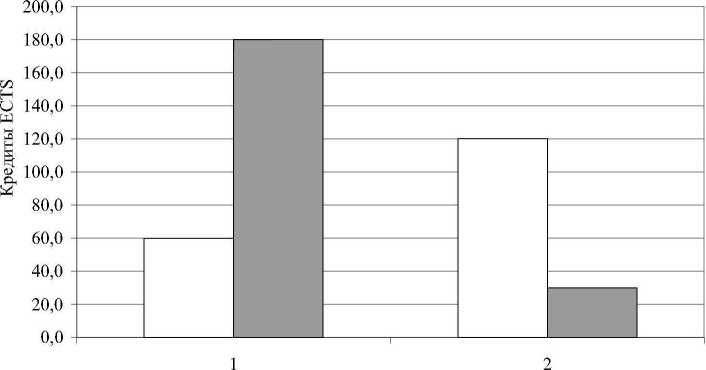

Соотношение объемов подготовки по отдельным модулям образовательного и исследовательского компонентов образо- вательных программ, реализуемых на магистерском и аспирантском уровнях, иллюстрирует диаграмма, представлен- туры, также является научно-исследовательская работа, объем которой (исследовательский компонент) составляет

□ Магистратура

Модули

□ Аспирантура

Рис. 3. Соотношение объемов подготовки по отдельным модулям образовательного и исследовательского компонентов образовательных программ в системе «магистратура — аспирантура»: модули: 1 — СД, 2 — ДНМ (ОПД и факультатив аспиранта), 3 — промежуточные экзамены, 4 — НИР, подготовка и защита диссертации, 5 — практики, 6 — ИГА

В результате анализа данных можно отметить следующее:

-

— объем исследовательского компонента послевузовских программ превышает объем НИР программ подготовки магистров в 2,2 раза;

-

— дисциплины образовательной составляющей программ аспирантов сосредоточены в модуле общепрофессиональной направленности и обеспечивают подготовку к выпускным квалификационным (кандидатским) экзаменам;

-

— дисциплины модуля специальной подготовки характеризуются объемами

-

27, 25 и 8 кредитов ECTS на бакалаврской, магистерской и послевузовской ступенях соответственно (в подсистеме «магистратура — аспирантура» реализуется 55 % от их общего объема) и ориентированы на получение специальных знаний в узкой области исследований.

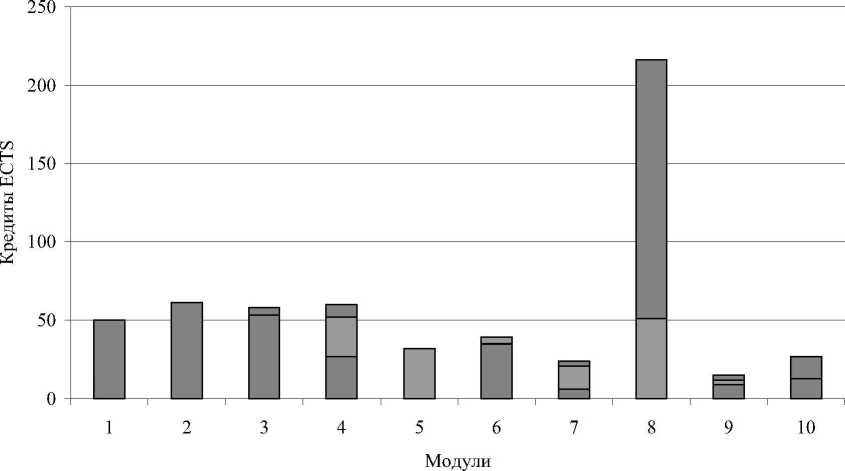

Непрерывность и согласованность составляющих уровней подготовки кадров высшей квалификации в системе высшего и послевузовского образования отражены на диаграмме, представленной на рис. 4.

□ Бакалавриат

□ Магистратура

LI Аспирантура

Р и с. 4. Динамика накопления знаний по модулям программ подготовки в системе «бакалавриат — магистратура — аспирантура»: модули: 1 — ГСЭ, 2 — ЕН, 3 — ОПД, 4 — СД, 5 — ДНМ, 6 — экзамены, 7 — практики, 8 — НИР и подготовка диссертации, 9 — ИГА, 10 — факультатив

Результаты исследования показали, что объем НИР непрерывной (интегральной) программы составляет более 60 % от общего объема подготовки; суммарные объемы подготовки по циклам (модулям) ГСЭ, ЕН, ОПД, СД сопоставимы (трудоемкость дисциплин каждого цикла — 15 % от общего объема подготовки). При этом накопление знаний по циклу СД происходит главным образом в подсистеме «магистратура — аспирантура»: объем подготовки составляет 55 % от общей трудоемкости специальных дисциплин, реализуемых на всех уровнях высшего и послевузовского образования, что определяется основными целями данных образовательных ступеней (специализированная подготовка научных и научно-педагогических кадров).

В целом, несмотря на существующие организационные и содержательные недостатки, обусловленные несовершенством нормативной, организационной и методической базы, российские программы ВПО и послевузовского образования следует признать в достаточной степени согласованными по всем составляющим. Основу для такого согласования представляют прежде всего объем и содержание НИР. Научные исследования бакалавров и магистров, являющиеся, как правило, составной частью крупных научных программ и проектов, реализуемых вузами (в том числе совместно с институтами РАН и отраслевыми НИИ), могут быть продолжены на послевузовском уровне и послужить основой для научной деятельности в рамках диссертационной работы.

В зарубежных университетах научноисследовательская составляющая (НИР) в программах подготовки как на магистерской (Ms), так и на докторской

(PhD) ступенях, относящихся к последипломному уровню (graduate), характеризуется значительным объемом и обеспечивает преемственность программ подготовки кадров высшей квалификации.

Обобщенные данные, позволяющие оценить соотношение объемов образовательной и исследовательской составляющих зарубежных программ подготовки магистров и докторантов, приведены на рис. 5.

Как показывает анализ, зарубежные образовательные программы включают 5 модулей:

-

— основные дисциплины (core — ядро подготовки);

-

— дополнительные дисциплины (elective), соответствующие профилю программы подготовки;

-

— дисциплины специализации (как правило, advanced — продвинутого уровня), изучение которых предполагает большой объем самостоятельной, в том

Компоненты программ подготовки

□ Магистратура □ Докторантура (подготовка PhD)

Рис. 5. Соотношение между образовательной и исследовательской составляющими в зарубежных интегрированных программах подготовки магистров и PhD:

компоненты программы подготовки: 1 — основная и дополнительная образовательные составляющие подготовки, 2 — дисциплины специализации (продвинутый уровень), 3 — научные исследования в междисциплинарной области (академическая курсовая и исследовательская работа),

4 — обязательная НИР в рамках исследований кафедры (факультета), участие в научных семинарах, подготовка и защита диссертации, 5 — педагогическая деятельность

числе научно-исследовательской, работы примерно в соотношении 1:3 (аудиторная — самостоятельная);

-

— различные формы НИР: участие в регулярных научно-исследовательских семинарах факультета (кафедры, университета), исследовательская работа в ходе подготовки диссертации;

-

— обязательное междисциплинарное научное исследование.

Дисциплины специализации образовательного компонента дают возможность увеличить «глубину» (depth), а фундаментальная подготовка и междисциплинарные исследования — «широту» (breadth) научных знаний.

Для программ, например, Стэнфордского университета (США) в соответствии с Stanford Bulletin характерно следующее:

-

— образовательный и научно-исследовательский компоненты непрерывной программы подготовки научных кадров (на входе — степень бакалавра BS, на

выходе — степень PhD) сбалансированы по объему (соотношение для магистратуры — 2:1, для докторантуры — 1:2)/'

-

— НИР на уровне магистратуры составляет порядка 30—35, на уровне докторантуры — 60—65 % от общего объема подготовки в зависимости от факультета и направления (специальности) подготовки;

— в НИР существенное значение придается междисциплинарным исследованиям (по объему этот показатель сопоставим с образовательным компонентом PhD и составляет более 40 % от общего объема НИР в непрерывной интегральной программе подготовки в системе «магистратура — докторантура»).

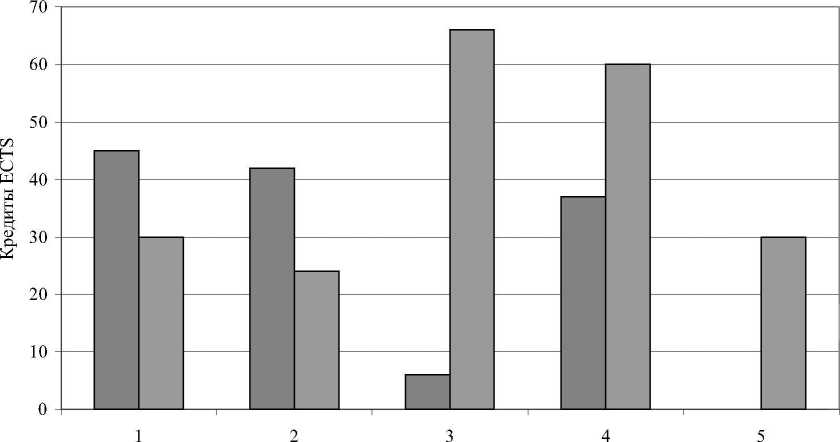

Результаты сравнительного анализа структуры и содержания НИР, а также соотношения компонентов российских и зарубежных программ подготовки магистров и аспирантов (уровень PhD) приведены на рис. 6, 7.

Компоненты программ подготовки

□ Зарубежные

□ Российские

Р и с. 6. Соотношение компонентов российских и зарубежных магистерских программ: компоненты: 1 — НИР (включая научно-исследовательскую практику), 2 — подготовка диссертации, 3 — образовательный компонент

Компоненты программ подготовки

□ Зарубежные □ Российские

Р и с. 7. Соотношение компонентов российских программ аспирантуры и зарубежных программ PhD: компоненты: 1 — НИР и подготовка диссертации, 2 — образовательный компонент

Обобщение полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что при сопоставимости общих объемов подготовки в российских и зарубежных программах между ними имеются различия:

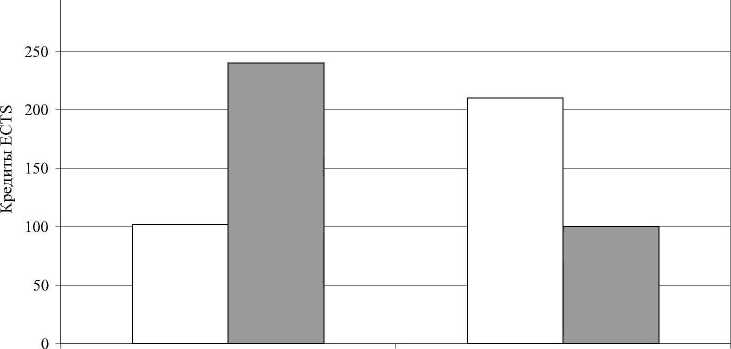

В связи с тем что в настоящее время как в России, так и за рубежом большое внимание уделяется непрерывным программам подготовки кадров высшей квалификации, произведем сравнительный анализ показателей программ в системе «магистратура — докторантура» (рис. 8). С учетом динамики накопления знаний соотношение общих объемов научно-исследовательского и образовательного компонентов (при соизмеримых общих объемах подготовки) может быть представлено следующим образом:

-

— объем НИР в зарубежных программах более чем в 2 раза уступает соответствующему показателю в российских программах;

-

— объем образовательной составляющей в зарубежных программах почти в 2,5 раза превышает соответствующий показатель в российских программах.

Результаты исследований позволяют заключить, что в целом концепции проектирования структуры и содержания образовательного и научно-исследовательского компонентов российских и зарубежных программ подготовки кадров высшей квалификации являются сходными и строятся на положении о приоритетности НИР как их системообразующей составляющей. Аналогичны также подходы к дифференциации уровней присваиваемых степеней по общей трудоемкости освоенных программ подготовки.

1 2

Компоненты программ подготовки

□ Зарубежные □ Российские

Рис. 8. Соотношение компонентов российских и зарубежных программ непрерывной подготовки в системе «магистратура —аспирантура»:

компоненты: 1 — НИР и подготовка диссертации, 2 — образовательный компонент

Однако российские и зарубежные подходы к диверсификации программ — к структурированию и организации образовательного и научно-исследовательского процессов, реализуемых на высших образовательных уровнях, а также к формированию содержания подготовки по всем их составляющим во многом различаются. Высокую эффективность зарубежных программ, в частности, обеспечивают:

^проектирование инновационных программ подготовки с участием представителей профессиональных сообществ (работодателей), отвечающих не только требованию фундаментальности, но и требованиям развития современной науки, техники и технологий, а также условиям рынка труда;

2) наличие эффективно действующих связей между структурными уровнями системы подготовки кадров высшей квалификации, а также механизмов интеграции образовательной, научной и опытно-конструкторской деятельности вузов в ходе реализации магистерских и докторских программ;

3)применение принципиально иной методологии структурирования и содержательного наполнения индивидуальных программ подготовки научных и научно педагогических кадров, основанной на модульной организации, предметно- и личностно ориентированном подходе, формирование системы квалификационных требований к выпускнику на основе компетентностной модели, предполагающей смещение акцента с процесса на результаты обучения, что невозможно без трансформации стратегии и технологии преподавания (индивидуализация обучения, субъект-субъектный подход, внедрение активных методов обучения, развитие инновационной и научно-исследовательской инфраструктуры вузов).

Очевидно, что для решения задач модернизации российской системы подготовки кадров высшей квалификации необходимо прежде всего выработать оптимальные подходы к организации НИР. Они должны быть направлены на обеспечение непрерывности и согласованности образовательной и исследовательской составляющих, увеличение эффективности действующих внутрисистемных и внешних связей на основе эффективной научной и инновационной деятельности вуза в условиях интеграции с научными институтами и организациями РАН, а также с предприятиями всех форм собственности.

Поступила 13.11.06.