Непрерывное образование: возможности и ограничения

Автор: Мантуленко В.В.

Рубрика: Непрерывное образование в течение жизни. Образование разных уровней

Статья в выпуске: 3 т.16, 2024 года.

Бесплатный доступ

Рынок дополнительного образования в России динамично развивается и, по оценкам экспертов, находится в активной стадии роста. Одновременно с этим существует и ряд противоречий в области реализации самой идеи и принципов непрерывного образования. Цель данной работы: теоретически обосновать существующие противоречия в области развития непрерывного образования в России и эмпирически проверить их существование в реальной образовательной практике. Основные задачи работы включали в себя анализ и систематизацию основных тенденций в области непрерывного образования в России и в мире, подготовку и проведение диагностического исследования, направленного на определение наиболее заинтересованной вопросами непрерывного образования аудитории, выявление целевых, ценностных, мотивационных аспектов, которыми руководствуются потребители услуг дополнительного образования, а также выявление индивидуальных критериев качества образовательных продуктов. Основными методами исследования на этапе рассмотрения теоретических основ изучаемой темы послужили анализ, синтез, обобщение; на этапе эмпирического исследования использовались опросные методы (анкетирование и интервьюирование) как методы количественного и качественного анализа целевой аудитории рынка дополнительных образовательных услуг. Эмпирически выявлены и теоретически обоснованы некоторые особенности и перспективы развития рынка ДПО в России (дезориентированность целевой аудитории относительно существующего предложения на рынке образовательных услуг, многофакторность выбора потребителями тех или иных образовательных продуктов, невысокий уровень осознанности при выборе направления дополнительного образования, высокая чувствительность к различного рода социальным доказательствам и другие).

Непрерывное образование, самообразование, образование взрослых, дополнительное образование, рынок дополнительного профессионального образования, информационное общество, цифровая трансформация образования, ценности знания и образования, противоречия

Короткий адрес: https://sciup.org/147244588

IDR: 147244588 | УДК: 37.014 | DOI: 10.14529/ped240304

Текст научной статьи Непрерывное образование: возможности и ограничения

V.V. Mantulenko, , State University of Economics, Samara, Russia

Под непрерывным образованием в современном мире понимается процесс поступательного, постоянного (общего и профессионального) развития человека, его потенциала в соответствии с личными и общественными задачами и ценностями [34, 39]. Непрерывное образование включает в себя обучение на протяжении всей жизни и самообразование [35]. К особенностям непрерывного образования относятся его самостоятельный («самомоти-вированное» и «самоинициативное») и самоуправляемый характер, ориентация на личностный рост (всестороннее развитие личности) и личные мотивы и потребности, добровольный характер [11, 25]. Кроме того, оно включает в себя возможности официальных и неформальных, платных и не требующих затрат форм получения образования.

В мировой педагогической практике непрерывное образование обозначается различными терминами, в том числе близкими по значению и смежными понятиями, к числу которых относятся «образование / обучение на протяжении всей жизни» [37] или «образование через всю жизнь» [14], «продолжающееся образование» [36], «перманентное» или «возобновляющееся» образование [1] и т. д. В узком педагогическом смысле под «непрерывным образованием» понимается процесс, который обеспечен целой системой различных образовательных структур, их координацией и взаимодействием друг с другом [12]. В широком смысле непрерывное образование включает в себя все формы и способы полу- чения новых знаний, умений и компетенций человеком, в том числе стихийно [7], например, полученный в детстве навык катания на лыжах, коньках, велосипеде, лошади также относится к самообразованию и непрерывному образованию в этом смысле, как и сформированный позже навык публичных выступлений, научение пользованию различными «умными» устройствами и приложениями или прохождение онлайн-курсов по интересам (кулинария, шитье, изучение нового языка и т. д.).

К преимуществам непрерывного образования относятся обновление самомотивации (появление новых смыслов, вдохновения на основе возможности делать в жизни то, что действительно нравится или хочется), возможность самореализации через признание и реализацию личных интересов и целей (возможность попробовать себя в других сферах и направлениях, отличных от имеющегося профессионального образования), улучшение тех или иных личных или профессиональных навыков (формирование собственной конкурентоспособности на рынке труда, повышение самоценности как профессионала через развитие метапредметных навыков и компетенций: критического мышления, творческих способностей, адаптивности, лидерских качеств и проч.), повышение уверенности человека в себе, в том числе на основе выше перечисленных аспектов [28].

Являясь необходимым условием существования и развития современного информационного общества, непрерывное образование как процесс испытывает на себе всё многооб- разие макроэкономических влияний, глобальных, национальных и региональных тенденций политического, социально-культурного, технологического характера, что не может не вызывать ряд противоречий и сложностей, которые требуют своего разрешения. К числу таких противоречий относятся, например, «размытые контуры» самого понимания феномена непрерывного образования. Если мы рассматриваем непрерывное образование в широком смысле, то как неформальное образование оно существовало всегда и не является новшеством современной цифровой реальности. Если мы рассматриваем его в узком смысле, то до сих пор во многих странах мира отсутствуют проработанные концепции и эффективно функционирующие системы непрерывного образования. Чаще всего на практике непрерывность образования реализуется через обучение по частям в течение жизни в зависимости от конкретного, актуального на определенный момент времени запроса [6].

В свою очередь стабильно высокий спрос на знания и информацию породил множество разнокачественных предложений на рынке образовательных услуг, ориентироваться в котором потенциальным клиентам становится всё сложнее. В результате вместо стратегически выстроенных траекторий личностного и профессионального развития мы часто видим случаи «собирательства» различных дипломов, сертификатов, удостоверений, которые откладываются в ящик.

Отчасти спрос на образовательные продукты данной сферы формируется под влиянием рынка труда (изменений, происходящих в экономике, технологическом развитии, ландшафте профессий), однако определенную сложность для регулирования данной сферы составляет такая отличительная характеристика непрерывного образования, как его направленность на самореализацию и самоактуализацию личности. Часто это делает сложным и непредсказуемым выбор тех или иных продуктов, поскольку не всегда объяснимы и очевидны мотивы выбора, а процесс принятия решения относительно обучения находится под влиянием множества факторов.

Перечисленные аспекты свидетельствуют об актуальности и необходимости исследований в данной области с целью разрешения существующих проблем и противоречий.

Целью данной работы является рассмотрение некоторых актуальных проблем в об- ласти непрерывного образования с точки зрения анализа и обобщения теоретических наработок в данной области и на основе собственного диагностического исследования, проведенного среди активных потребителей рассматриваемых образовательных услуг.

Обзор литературы

В более ранних работах [2], анализируя подходы к изучению феномена непрерывного образования, мы выявили следующие ключевые аспекты изучения данной темы в рамках современного научного дискурса:

– научным сообществом отмечается повышенный интерес к теме непрерывного образования в контексте кризисных, переходных периодов развития человечества, к числу которых исследователи относят и проживаемый нами сейчас этап, обозначаемый аббревиатурами SHIVA или BANI мир [3, 4];

– обучение и развитие в контексте неопределенности и непредсказуемости рассматриваются как традиционные нравственнодуховные ценности, являющиеся базисом для сохранения мирового баланса и устойчивости [5, 30, 31];

– исследования рынка дополнительного профессионального образования как локомотива непрерывного образования в нашей стране свидетельствуют о стабильно высоком спросе на данные образовательные услуги [8], однако степень удовлетворенности потребности российского населения в уровне образования (в частности дополнительного образования) по-прежнему остается низкой [9, 18].

При этом исследователями отмечается важность смещения фокуса внимания в рамках различных программ дополнительного образования с так называемых жестких на мягкие навыки, метапредметные компетенции [10, 13], а также необходимость «стратегиро-вания», стратегического взгляда на построение индивидуальных образовательных траекторий в рамках реализации потребности в непрерывном образовании [15], особенно с учетом постоянно изменяющегося рынка труда и увеличивающегося предложения на рынке образовательных услуг разного качества, формируемым государственными, ведомственными, корпоративными образовательными учреждениями, а также коммерческими структурами, в том числе малым и микробизнесом.

В рамках мирового тренда на непрерывное образование сформировались некоторые особенности, характеризующие развитие дан- ного сегмента в актуальных условиях, к числу которых сегодня относят, например, высокий спрос на краткосрочные курсы обучения, так называемые программы микроквалификаций [16] (данная особенность связана в целом с высокими скоростями и ритмом жизни информационного общества, в котором знания быстро устаревают [17], а значит – требуют частого (регулярного) обновления; кроме того, ценность времени повысилась в период пандемии и продолжает сохраняться в числе ведущих ценностей современного общества, во многом определяя развитие сферы услуг, к числу которых сегодня относится и образование). Перераспределение спроса с традиционных, основательных программ переподготовки на более краткосрочные, а, следовательно, более дешевые, – также характерная черта переходных и кризисных периодов развития общества. Актуализированное понимание и восприятие времени способствует формированию ещё одной особенности сферы непрерывного образования – переход образования в онлайн-формат. Это также продиктовано духом информационного общества, глобальным курсом на цифровую трансформацию [19, 20].

В целом, на наш взгляд, происходит противопоставление парадигмы непрерывного образования традиционной, классической системе образования. В рамках данного противопоставления учеными отмечаются такие отличительные характеристики феномена непрерывного образования, как его гибкость, высокая адаптивность к требованиям рынка труда, автономность, большая ориентация на индивидуальные нужды и потребности человека по сравнению с классическим подходом к образованию («одно образование на всю жизнь» противопоставляется «постоянному обучению на протяжении всей жизни»). Кроме того, отмечается, что модель непрерывного образования позволяет вовлечь в процессы развития, обучения тех людей, которые до этого по разным причинам оказались на «периферии» образовательной системы либо совсем из неё «выпали» [21].

Понятие непрерывного образования теснейшим образом связано с категориями «обучение на протяжении всей жизни» и «саморазвитие». Принимая во внимание тенденции глобального порядка (политические, экономические, социокультурные, технологические), оказавшие существенное влияние на формирование идеи непрерывного образования, отметим также, что существование и развитие данного феномена невозможно без устойчивой потребности современного человека в развитии, добровольном стремлении к знаниям для решения личных и профессиональных задач [22, 40].

Семантическое ядро рассматриваемого в данной работе понятия также окружено такими терминами, как «самоуправляемое обучение» [23], «самообразовательная деятельность» [24], «профессиональная успешность» [26], «профессиональное саморазвитие» [27], «непрерывность саморазвития» [29] и др. Трансформационные процессы последних лет, затронувшие все сферы жизни нашего общества, привели к переосмыслению ценности самого образования как такого, ценности знания. На наш взгляд, данный процесс идёт ещё достаточно противоречиво и стихийно. Однако исследования в данном направлении [32, 33, 38] свидетельствуют о некотором осмыслении данного процесса и, безусловно, являются необходимыми и важными для дальнейшего построения системы непрерывного образования в нашей стране.

Методы исследования

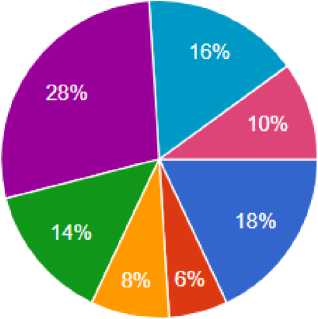

Эмпирическая часть исследования проводилась в 2023 г. с использованием метода глубинного интервью и анкетирования по теме саморазвития и потребности в непрерывном образовании. Всего в исследовании приняли участие 57 человек. Анкетирование носило добровольный и анонимный характер, ссылка на анкету была размещена в социальной сети VKontakte (VK), таким образом, выборка на этапе анкетирования была сформирована среди пользователей данной российской социальной сети. В рамках анкетирования нас интересовали следующие аспекты: 1) среди какой возрастной группы вопросы саморазвития имеют наибольшую значимость; 2) какие тематические области для получения дополнительного образования представляются респондентам наиболее привлекательными (востребованными). Распределение участников опроса по возрастным группам представлено на рисунке.

В рамках диагностического этапа нами было выявлено, что наиболее заинтересованные в вопросах саморазвития возрастные группы – это представители среднего возраста (от 40 до 45 лет), молодые люди в возрасте до 25 лет, и на третьем месте оказались респон-

* до 25 лет ф от 25 до 30 лет ф от 30 до 35 лет ф от 35 до 40 лет ф от 40 до 45 лет Ф от 45 до 50 лет ф от 50 до 55 лет

Распределение респондентов по возрастным группам денты в возрасте от 45 до 50 лет, с небольшим «отставанием» от группы лидеров была возрастная категория от 35 до 40 лет. Полученные данные позволили нам сделать вывод, что так называемая ядерная целевая аудитория для сферы дополнительного образования на сегодняшний день - это преимущественно представители поколения Х [22], то есть на данный момент это люди от 40 до 55 лет. Относительно гендерного признака, преимущественная часть принявших участие в опросе - это женская аудитория (86 %).

Что касается тематики, интересующей респондентов в рамках дополнительного образования и саморазвития, направлениями-лидерами стали иностранные языки (38 %), психология / коучинг (32 %), маркетинг / менеджмент.

Далее в рамках глубинных интервью нами были опрошены 7 представителей той возрастной категории, которая на этапе анкетирования была идентифицирована как наиболее заинтересованная в вопросах саморазвития (от 40 до 55 лет). Выборка на данном этапе носила неслучайный характер: помимо критерия соответствия выбранной возрастной группе для нас важным также был критерий наличия определенного опыта обучения в рамках тех или иных программ ДПО, курсов, тренингов и других форм саморазвития, в связи с чем выбор респондентов для интервью проводился среди слушателей и выпускников программ ООО «Современный психофизиологический институт» и ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет» (Центр корпоративного развития).

При составлении скрипта для проведения глубинных интервью мы ориентировались, в первую очередь, на следующие аспекты:

-

1) для понимания индивидуальных критериев качества, на основе которых опрошенные оценивают получаемые знания и компетенции, пройденные программы и курсы, мы просили информантов рассказать об их самом «положительном» и самом «негативном» опыте обучения, самообразования (здесь нам были важны наиболее выразительные реакции, оценочные суждения, сделанные респондентами выводы о полученном опыте) [данный пункт был важен нам также с точки зрения установления рапорта, психологической «со-настройки» с собеседником, снятия возможной зажатости, напряжения];

-

2) блок вопросов был связан с выявлением целей и задач, которые решаются информантами в сфере самообразования и саморазвития, их спецификацией;

-

3) кроме того, нас интересовало наличие или отсутствие стратегического, осознанного подхода к выстраиванию собственной траектории профессионального / личностного развития.

Результаты

На основе анализа описания информантами своего положительного и негативного опыта обучения на различных программах дополнительного образования, а также их ответов на уточняющие вопросы нами были сделаны следующие выводы относительно индивидуальных критериев качества образования, а соответственно, тех требований, которые предъявляются опрошенными как получателями образовательных услуг, к существующему на рынке ДПО предложению.

Важным критерием ещё на этапе выбора того или иного курса / образовательной программы / тренинга выступают «рейтинг», «узнаваемость», «репутация» образовательного центра или конкретного специалиста / эксперта / обучающего лица. Чаще всего выбор делается на основе анализа отзывов в глобальной информационной сети Интернет, также на основе «эффекта насмотренности», прежде всего контекстной рекламы, рекламы у блоггеров, на которых подписаны информанты, либо выбор осуществляется с опорой на других лидеров мнений (друзей, знакомых, коллег, которые рекомендуют те или иные образовательные продукты). Таким образом, опрошенные пытаются ориентироваться в пространстве множественных предложений, чтобы выбрать «надежный», «качественный» курс или тренинг. Тем не менее практически все участники отмечали определенные сложности, которые они испытывают довольно часто при принятии решения о покупке того или иного курса, связанные, в первую очередь, с тем, что даже при рекомендации и наличии положительных отзывов они не могут быть «до конца уверены», что курс / тренинг / обучение не разочаруют их, «оправдают их ожидания». Данный аспект позволяет нам сделать, как минимум, два важных для данного исследования вывода. Во-первых, важным критерием качества образовательных продуктов сферы ДПО, саморазвития и непрерывного образования в целом становится репутационная составляющая образовательного учреждения или конкретной обучающей персоны, однако так называемые измерители «хорошей репутации» довольно индивидуальны и разнятся даже у представительниц одной возрастной группы и схожей сферы интересов. Так, например, одна из участниц интервьюирования чаще всего ориентируется при выборе образовательного продукта на узнаваемый бренд, хотя бы на уровне области / региона, в то время как для другой участницы опроса важным измерителем «добротной» репутации является «высокий ценник» на предлагаемые образовательные продукты. Во-вторых, на выбор того или иного продукта оказывает влияние степень присутствия представителей образовательной организации в информационном пространстве: для одних достаточным признаком репутационного доверия выступает, например, наличие интервью эксперта, представителя образовательной организации в традиционных медиа (газета, журнал, радио, телевидение), для других - активность организации или эксперта в социальных сетях (наличие аккаунтов, регулярность обновления информации в существующих сообществах, наличие информации об экспертах, ведущих курсы, реализующие образовательные программы), причем наличие информации не только об их профессиональном опыте, квалификации, но и о некоторых аспектах личной жизни (стиль жизни, ценности и проч.). То есть степень присутствия в (цифровом) информационном пространстве продукта, предлагающего его учреждения, ведущего эксперта играет всё чаще более решающую роль, чем, например, просто принадлежность вышеперечисленных к давно существующему бренду (вузу или конкретной компании). Присутствие и активное проявление образовательных организаций в информационном поле позволяет потенциальным потребителям их услуг как раз сформировать у себя уже упомянутый выше «эффект насмотренности» и на основе собственных наблюдений сделать вывод о надежности, репутации образовательной организации / эксперта, уровне качества предлагаемых продуктов. Одновременно с этим мы видим здесь определенную потребительскую дилемму: с одной стороны, потребность изучить отзывы, мнения, рекомендации, с другой стороны, потребность в автономности: получении собственного, индивидуального, субъективного опыта «насмотренности», наблюдений, прежде чем сделать выбор о покупке курса. Здесь, на наш взгляд, ведущими мотивами выступают «желание обезопасить свой выбор» и «стремление к индивидуализации» при совершении выбора.

Следующий аспект, на который мы обратили внимание при анализе опыта дополнительного образования и самообразования опрошенных, - это яркие эмоциональные переживания, которые испытывались информантами во время обучения. Их можно отнести к отдельному критерию качества, однако это одновременно может считаться и определенным ограничением данного исследования, поскольку мы интервьюировали женскую аудиторию, для которой эмоциональные переживания традиционно более важны, чем для мужчин. Выбрав для описания в рамках глубинного интервью свой самый положительный и самый негативный опыт дополнительного обучения, опрошенные, безусловно, ориентировались на эмоциональный отклик от пройденных курсов. Однако яркие эмоциональные переживания как отдельный критерий качества возникли в процессе интервьюиро- вания еще и потому, что они так или иначе были отмечены каждой опрошенной, безотносительно к содержанию пережитых эмоций, как необходимая составляющая обучения. Так, даже негативные эмоциональные состояния («разочарование», «злость», «несогласие» и др.), пережитые во время обучения или после, были отнесены к категории «полезного опыта» («Зато я теперь знаю, как не нужно делать …», «… после этого я точно ни на какие другие курсы туда не пойду…»). Само по себе наличие «эмоционального отклика» в процессе обучения оказалось важным для опрошенных, и наоборот – «пресное», скучное обучение, курс, который не вызвал «никаких особых эмоций», были обозначены как «неудавшиеся» попытки получить знания, новую интересную информацию. Исходя из этого мы сделали вывод, что сам факт дополнительного обучения рассматривается информантами как важный экзистенциальный опыт: не просто получение новых знаний, но и возможности пережить что-то новое, получить «новый опыт», «новые инсайты», «осознания», «расширить кругозор», «мировоззрение». Кроме того, это важный опыт социального взаимодействия, того, что невозможно или затруднительно получить от чтения книг, самостоятельного поиска информации в Интернете.

Положительные и негативные эмоции, испытываемые участниками опроса в процессе их прошлых обучений, очевидно, связаны с реализацией либо, наоборот, ущемлением тех или иных актуальных для них ценностей. В свою очередь ценности связаны с целями и задачами получения дополнительного образования и с предпочитаемым форматом обучения, равно как и с наличием (либо отсутствием) стратегического видения при выстраивании своей образовательной траектории. Одну из ведущих ценностей мы уже упомянули ранее – это качество получаемого образования, однако критерии, измерители этого «качества» – разные. И здесь нам видится необходимость отдельного исследования относительно «рихтовки» качества с целью детализации актуального запроса целевой аудитории к существующему предложению на рынке ДПО.

Также значимыми ценностями, которые были выявлены в процессе интервьюирования, являются конгруэнтность (соответствие транслируемого опыта, информации, знаний образу жизни обучающих лиц, их личным убеждениям, поведению, традициям образова- тельной организации), комфорт (физический и психологический) в процессе обучения, уважение к индивидуальным потребностям и особенностям, престиж, эксклюзивность. Соответствие образовательного продукта ценностному профилю каждого участника выступает, таким образом, также одним из критериев качества.

Практическая применимость полученных знаний не является ведущим критерием качества для большинства опрошенных. Отчасти это связано с целями, которые преследуют взрослые обучающиеся: в ряде случаев выбираемые курсы и программы обучения связаны со сферой интересов человека, а не с его профессиональной деятельностью, поэтому, получая дополнительное образование, опрошенные довольно часто, по их словам, не имеют задачи как-то «монетизировать полученные знания», практически их применить, исходя из мотивации – «мне просто это интересно». И данная особенность является отличительной характеристикой модели непрерывного образования и реализуемых в рамках данной модели стратегий поведения: когда для обучающихся практическая применимость получаемых знаний и четкий запрос на профессиональный рост и развитие не всегда являются приоритетными, в отличие, например, от системы традиционного, классического обучения в вузах.

Еще одним интересным, по нашему мнению, аспектом относительно тех целей и задач, которые ставят перед собой получатели образовательных услуг, является сложность с формулировкой и объяснением цели и задач самими обучающимися. Несмотря на то, что это зрелые люди, имеющие за плечами не только образование, но и определенный профессиональный и жизненный опыт, и, казалось бы, осознанно принимающие решение о получении дополнительного образования, они не всегда в рамках интервью могли аргументированно объяснить в целом свое намерение пройти то или иное обучение. Популярными ответами были «мне просто это интересно», «сейчас это модно», «захотелось чего-то нового, какой-то свежей информации», «чтобы не заскучать», «нужно как-то развиваться». Достаточно показательным в этом смысле оказался опыт одной опрошенной женщины, которая рассказала, что купила в разное время два очень дорогостоящих онлайн-курса (300 тыс. и 500 тыс. рублей соответственно), однако ни один из них до конца не был даже прослушан. Отчасти это может быть связано со спецификой обучения именно в формате онлайн, однако в этой связи напрашивается и вывод об отсутствии не просто стратегического подхода к своему образованию, а осознанного, ответственного отношения к сфере обучения. В целом если попытаться привести к общему знаменателю опыт и модели поведения всех информантов, то пока о «стратегичности» говорить не приходится, скорее, это можно охарактеризовать как получение дополнительного образования для решения краткосрочных, тактических задач или обучение по интересам.

Подводя итог, отметим, что все содержательные блоки (относительно критериев качества образования, целей, задач и стратегий) тесно связаны между собой и взаимно влияют друг на друга. Все критерии качества ценностно обусловлены, ведущие ценностные установки влияют на цели и задачи получения дополнительного образования и самообразования, равно как и на способы реализации поставленных задач. Данная очевидная, на первый взгляд, связь, закономерность реализуется на деле достаточно противоречиво. Так, например, выбор обучающего эксперта по принципу близких ценностей, общей «философии» жизни, «мыслей и мнений, которые отзываются», «резонируют», с одной стороны, и выбор курса по принципу «крутой», «очень дорогой», который купивший информант даже не дослушал до конца, - с другой.

Безусловно, данные проведенных интервью имеют ряд очевидных ограничений и не могут быть экстраполированы на всех представителей целевой аудитории программ ДПО и других образовательных продуктов, однако они вскрыли, на наш взгляд, ряд интересных противоречий, аспектов, которые требуют дальнейшего изучения и анализа.

Выводы

Проведенное эмпирическое исследование отчасти подтверждает ранее сделанные автором выводы относительно особенностей и перспектив развития рынка ДПО в России. В частности, своё подтверждение нашел тезис, согласно которому на сегодняшний день существует многофакторность выбора потребителями тех или иных образовательных продуктов, при этом «традиционные» (устоявшиеся и понятные в рамках системы классического вузовского образования) мотивы здесь не всегда имеют место быть вообще

и(или) не обязательно являются приоритетными, ведущими. В ряде случаем над прагматичными мотивами (например, мотивом практической ориентированности и применимости получаемых знаний), мотивами достижений преобладают мотивы аффилиации, принадлежности к определенной социальной группе (в нашем случае - к группе тех, кто уже прошел подобное обучение, тех, кто может себе позволить дорогостоящие курсы, и тех, кто «в тренде» непрерывного саморазвития).

С одной стороны, низкий уровень осознанности при выборе направления дополнительного образования (в частности, при формулировке целей и задач) вызывает настороженность и определенные опасения (например, связанные с отсутствием стратегического видения траектории своего развития); с другой стороны, это может быть своеобразным проявление «терапевтической функции» образования, которая необходима в кризисные, переходные периоды жизни общества. Дополнительное образование играет роль защиты психологического здоровья населения: формируются группы единомышленников, сообщества, группы по интересам, которые не ставят в рамках обучения ведущей целью развитие своей карьеры, профессиональный рост или освоение новой сферы деятельности, ими часто движет желание «не сидеть на месте», «развиваться», «общаться с умными / интересными людьми», «учиться для удовольствия», «для самореализации», «духовного роста» и т. д.

Наблюдается и подтверждается некоторая дезориентированность целевой аудитории относительно существующего предложения на рынке образовательных услуг: потребителям сложно ориентироваться в данном многообразии, часто им приходиться выбирать из 5-7 аналогичных по цене, ожидаемому качеству, отзывам и другим критериям предложений. Это приводит к тому, что выбор делается случайно, а факторы, которые, в конечном счете, оказывают решающее влияние на выбор, трудно прогнозировать. При этом сами представители целевой аудитории заявляют о схожести предлагаемых разными организациями курсов и программ, жалуясь на отсутствие «уникальных», «непохожих на других» предложений. Фактор непредсказуемости выбора потребителя образовательных услуг, а также постоянно меняющийся спрос на те или иные компетенции, знания, желание взрослой аудитории одновременно учиться на нескольких программах представляют собой достаточно серьезную угрозу для адаптационных возможностей организаций в сфере непрерывного образования.

Целевая аудитория программ дополнительного образования является чувствительной к различного рода социальным доказательствам высокого рейтинга организации или эксперта, где они проходят обучение. Ценности «уникальности», «эксклюзивности», «штучности» найденного образовательного продукта в ряде случаев могут перевесить любые рациональные мотивы, в результате чего часто ценность самих знаний и получаемого образования снижается или подменяется некими социальными атрибутами

«успешности», «принадлежности к мыслящему классу», тем, кто «выбирает лучшее», при этом «лучшее» отождествляется с «высокостоящим», «дорогим».

Таким образом, в погоне за «непрерывностью» образования мы довольно часто вынуждены противостоять риску его обесценивания. Если в 90-е гг. прошлого столетия обесценивание образования затрагивало сам процесс и факт его получения (ведь для некоторых было достаточно просто купить диплом в подземном переходе), то в настоящее время мы имеем риск обесценивания действительно «ценного» содержания образования, которое не всегда имеет дорогую «упаковку» и соответствующий ей по дороговизне внешний и внутренний маркетинг.

Список литературы Непрерывное образование: возможности и ограничения

- Афанасьев, В.В. Основные формы непрерывного образования за рубежом / В.В. Афанасьев, Е.О. Бабич, С.М. Куницына // Междунар. науч.-исследоват. журнал. – 2015. – № 6 (37).

- Бакурадзе, А.Б. Ценностные основания многомерной модели образования / А.Б. Бакурадзе, А.Ю. Топчий // Вестник Тверского гос. ун-та. Серия «Философия». – 2022. – № 4 (62). – С. 83–91.

- Безяев, П. Обучение в мире SHIVA и TACI. – https://yandex.ru/q/learning/12344884226/ (дата обращения: 10.04.2024).

- Воровщиков, С.Г. Перспективные векторы развития системы дополнительного профессионального образования / С.Г. Воровщиков // Антропологическая дидактика и воспитание. – 2021. – Т. 4. – № 2. – С. 70–79.

- Заяц, П.В. Реализация принципа непрерывности образования в условиях перехода к национальной системе образования в современной России / П.В. Заяц, В.А. Карпов // Гос. и муницип. управление. Ученые записки. – 2023. – № 4. – С. 211–216.

- Квасова, Л.В. Непрерывное образование и современные запросы сферы труда / Л.В. Квасова // Пожарная безопасность: проблемы и перспективы. – 2015. – Вып. 2, № 1 (6). – С. 200–204.

- Коблов, Ф.Ч. К вопросу о самообразовании как одном из видов обучения / Ф.Ч. Коблов // Науч.-метод. электрон. журнал «Концепт». – 2016. – № 47. – С. 10–14.

- Колыхматов, В.И. Основные направления развития системы дополнительного профессионального образования в условиях становления цифровой экономики / В.И. Колыхматов // Ученые записки ун-та им. П.Ф. Лесгафта. – 2018. – Т. 10. – № 164. – С. 132–136.

- Копцева, Н.П. Мировоззренческий статус студенческой молодёжи: анализ ценностных установок студентов университетов Сибирского федерального округа / Н.П. Копцева // Science for Education Today. – 2020. – № 6. – C. 101–119.

- Кудрявцева, М.В. Самоуправляемое обучение как перспективный путь личностно-профессионального развития человека / М.В. Кудрявцева // Современное образование: размышления, взгляды и возможности: сб. науч. трудов по материалам Междунар. науч.-практ. конф, Астрахань, 25 апр. 2020 г. – Астрахань: Проф. Наука, 2020. – С. 49–53.

- Купавцев, Т.C. Личностное саморазвитие как условие и результат непрерывного образования / Т.С. Купавцев // Проблемы соврем. пед. образования. – 2021. – № 71–1. – C. 196–199.

- Лаптева, Н.В. Принцип преемственности в системе непрерывного образования / Н.В. Лаптева // Вестник Самар. гос. ун-та. – 2010. – № 81. – С. 111–115.

- Лебедев, О.Е. Непрерывное образование как ценность / О.Е. Лебедев // Непрерывное образование. – 2022. – № 1 (39). – С. 4–8.

- Ломакина, Т.Ю. Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития / Т.Ю. Ломакина // Проблемы соврем. образования. – 2013. – № 3. – C. 159–166.

- Мантуленко, В.В. Аксиологические аспекты развития российского образования в контексте неопределенности / В.В. Мантуленко // Преподаватель XXI век. – 2023. – № 32. – С. 267–277.

- Мантуленко, В.В. Перспективы развития дополнительного профессионального образования в России / В.В. Мантуленко // Непрерывное образование: XXI век. – 2023. – № 2 (42). – С. 77–94.

- Медведев, А.В. Направления повышения педагогического мастерства: непрерывность саморазвития преподавателя / А.В. Медведев // Интернаука. – 2023. – № 40-2 (310). – С. 17–21.

- Мировые тренды образования в российском контексте / Д.О. Королева, Г.Е. Гурова, А.О. Карякина и др. – https://ioe.hse.ru/edu_global_trends/#trend (дата обращения: 19.03.2023).

- Морошкина, М.В. Развитие дополнительного профессионального образования согласно современным требованиям рынка труда / М.В. Морошкина, Л.В. Мурашкина // Экономика. Профессия. Бизнес. – 2020. – № 4. – С. 90–97.

- Озерова, О.К., Бородина, Д.Р. ДПО в России: факты, цифры, тенденции / О.К. Озерова, Д.Р. Бородина. – https://akvobr.ru/dpo_v_rossii.html (дата обращения: 19.03.2023).

- Осин, М.В. Социокультурный дискурс развития культуры профессиональной успешности как условие самоопределения, благополучия будущего учителя / М.В. Осин, Г.И. Егорова // Вестник Оренбург. гос. ун-та. – 2023. – № 4 (240). – С. 196–201.

- Павленко, О. GeekBrains: Более половины россиян готовы платить за дополнительное образование / О. Павленко. –https://www.kommersant.ru/doc/5482550 (дата обращения: 19.03.2023).

- Питайкина, И.А. Формирование нового качества человеческого капитала в условиях цифровой экономики / И.А. Питайкина, С.А. Влазнева // Вопросы экономики и права. – 2018. – № 121. – С. 39–44.

- Святохо, Е.А. Готовность будущего учителя к непрерывному профессиональному саморазвитию как педагогическая категория / Е.А. Святохо // Январские пед. чтения. – 2020. – № 6 (18). – С. 50–55.

- Сериков, В.В. Личностно-развивающая функция непрерывного образования / В.В. Сериков // Непрерывное образование: XXI век. – 2013. – № 1.

- Тимченко, В.В. Роль ДПО в формировании компетенций будущего в инновационно-образовательной экосистеме / В.В. Тимченко // Доп. проф. образование в стране и мире. – 2019. – № 1 (43). – С. 29–38.

- Хорошун, К.В. Самообразовательная деятельность в современном мире: авторские модели и методы диагностики / К.В. Хорошун, Е.А. Трунова, М.М. Мовсисян // Казан. пед. журнал. – 2023. – № 2 (157). – С. 52–60.

- Центр подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС: Как концепция Lifelong learning способствует успеху. – https://cdto.ranepa.ru/sum-of-tech/materials/174 (дата обращения: 24.06.2024).

- Шамшин, Л.Б. Ценностно-смысловые ориентиры современного образования в культурологическом контексте / Л.Б. Шамшин // Человеческий капитал. – 2020. – № 1 (133). – С. 64–71.

- Шаронин, Ю.В. Психология саморазвивающейся личности как основа непрерывности образования / Ю.В. Шаронин // Конференциум АСОУ: сб. науч. трудов и материалов науч.-практ. конф. – 2021. – № 4. – С. 82–92.

- Шацкая, И.В. Стратегирование развития непрерывного образования / И.В. Шацкая // Стратегирование: теория и практика. – 2022. – Т. 2. – № 1 (3). – С. 1–11.

- Шрайбер, А.Н. Методика формирования soft skills (мягких навыков) у студентов вузов через систему дополнительного профессионального образования / А.Н. Шрайбер // Мир науки, культуры, образования. – 2018. – № 2 (69). – С. 145–146.

- Яковлева, И.В. «Аксиологический разворот» в российском образовании: позиция субъективизма / И.В. Яковлева, С.И. Черных, Т.С. Косенко // Высшее образование в России. – 2022. – Т. 31, № 4. – С. 113–127.

- Ignatovich, E. Civil Society, Social Change, and a New Popular Education in Russia / E. Ignatovich // International Review of Education. – 2021. – Vol. 67. – P. 917–919.

- Laal, M. Continuing Education; Lifelong Learning / M. Laal, A. Laal, A. Aliramaei // Procedia – Social and Behavioral Sciences. – 2014. – No. 116. – P. 4052–4056.

- Mason, R. Learning technologies for adult continuing education / R. Mason // Studies in Continuing Education. – 2006. – Vol. 28. – No. 2. – P. 121–133.

- Regmi, K.D. The rise of learning technology in an unequal world: potentials and limitations in enhancing lifelong learning / K.D. Regmi // International Review of Education. – 2024.

- Strauss, M. Generations / M. Strauss, N. Howe. – Quill, Washington. – 1992. – 538 p.

- UNESCO: UNESCO Institute for Lifelong Learning. – https://www.uil.unesco.org/en (дата обращения: 24.06.2024).

- World Economic Forum. 2017 – https://www.weforum.org/agenda/2017/07/skillreskill-preparefor-future-of-work/ (дата обращения: 24.04.2024).