Образовательная технология формирования основ социального мировоззрения

Автор: Юревич Надежда Викторовна, Козлова Тамара Андреевна

Рубрика: Непрерывное образование в течение жизни. Образование разных уровней

Статья в выпуске: 3 т.13, 2021 года.

Бесплатный доступ

На основе изучения современных теоретических и экспериментальных исследований по проблемам реформирования образования в контексте гуманитаризации образования в статье разработана и представлена модель образовательной технологии, позволяющая осуществлять преобразовательную деятельность в направлениях гуманитаризации и гуманизации образовательного процесса, создания гибкой эффективной системы образования в средней общеобразовательной школе (на примере преподавания естественно-научных дисциплин). Исследование проблемы показало, что гуманитаризация и гуманизация образования как целостно-разработанная система не имеет механизма внедрения социально-педагогических технологий, отсутствует деятельностный рычаг реализации данной образовательной концепции. Это обусловило разработку образовательной технологии формирования основ социального мировоззрения. Авторы обосновывают возможные решения актуальной проблемы способами раскрытия педагогического потенциала естественно-научных дисциплин в формировании основных социальных детерминант: социальной компетенции и социального интеллекта обучающихся общеобразовательной школы. Основными методами являются: метод философско-предметного расширения поля естественно-научных дисциплин в формировании и развитии социального интеллекта в контексте гуманитарного естествознания, методы статистического анализа для обработки количественных результатов педагогического эксперимента. Разработка модели авторской технологии базировалась на основах экологического подхода к исследованию и проектированию образовательных сред. Представлены методы организации образовательной технологии, формирующей основы социального мировоззрения и парадигмы социального мышления в современных условиях научно-технического прогресса. Приводятся экспериментальные данные, подтверждающие, что организация процесса обучения учащихся средней школы (7-11-х классов) в рамках модели социально-педагогической технологии обеспечивает переход учащихся на более высокий уровень качества образовательной деятельности общеобразовательной школы в соответствии с образовательным заказом и требованиями ФГОС. Авторы рассматривают достижения естествознания с точки зрения поиска общественного идеала, дают рекомендации по применению на практике новых научных подходов, введению новых трактовок, понятий физической и естественно-научной картин мира. Разработанная образовательная технология способствует изменению парадигмы мышления, решая проблемы формирования общего понимания мира. Данная социально-педагогическая технология способствует созданию междисциплинарного взаимодействия и взаимопроникновения естественно-научной и гуманитарной картин мира в рамках современной концепции естествознания.

Модель социально-образовательной технологии, концепция гуманитарного естествознания, социальные детерминанты, социальный интеллект, социальные компетенции, естественно-научные дисциплины

Короткий адрес: https://sciup.org/147235255

IDR: 147235255 | УДК: 373.51 | DOI: 10.14529/ped210303

Текст научной статьи Образовательная технология формирования основ социального мировоззрения

Постановка проблемы

В данной статье мы оцениваем проблема-тизацию педагогического процесса, активизацию мыслительной деятельности с помощью развития социального интеллекта обучающихся средней школы. Базой для нашего исследования является совокупность теоретических, социально-педагогических и психологических факторов. Основным теоретическим фактором актуальности являются процессы гуманизации и гуманитаризации образования, конечной целью которых является гуманитарное естествознание. Изучение естественнонаучных дисциплин будет успешным только через утверждение необходимости взаимодополнения и взаимопроникновения естественных и гуманитарных наук, в построении конкретных образовательных моделей в контексте философии образования. Данный подход позволяет осуществить не только успешное освоение образовательных технологий и приобретение соответствующих компетенций, но и позволяет осуществить научно-философский поиск одной из стратегий выживания человечества. Образовательные технологии должны быть, в первую очередь, направлены на осмысление противоречивости результатов научно-технического прогресса с целью социализации системы ценностей, формирующей ответственность при принятии технических решений для будущего человечества, ускорения технического прогресса при экстенсивном использовании природных богатств при добывании материальных благ. Глобальная техническая деятельность человека, способствующая деградации биосферы, может принять необратимый характер. С.П. Капица в анализе глобальных демографических проблем утверждал, что в будущем станет вопрос о влиянии человечества на окружающую среду в планетарном масштабе и обратном влиянии глобальных условий существования на развитие человечества [17].

Естественно-научные и математические дисциплины имеют огромный потенциал в развитии социального интеллекта человека, так как прежде всего это науки, предметом исследования которых являются определенные закономерности развития природы и взаимодействия человека с ней. Целью данной работы является выявление социальных аспектов естествознания, раскрытие потенциала естественно-научных дисциплин в формировании социального интеллекта обучающихся.

На современном этапе развития образования особую актуальность приобретает формирование социального интеллекта и социальных компетенций обучающихся общеобразовательных школ. Усиливающаяся технократизация общества в целом приводит к прагматизации социального бытия общества людей, что влечёт всевозрастающий рост социальных и индивидуальных искусственных потребностей. В отличие от естественных потребностей, искусственные потребности (потребности, навязанные предвзятым общественным мнением) повышают нагрузку на природную и социальную среду, способствуя их истощению. В связи с этим основной задачей школьного образования (преподавания естественно-научных дисциплин) является воспитание и формирование личности с развитым социальным интеллектом. Необходимо изменение парадигмы мышления с антропоцентризма и индивидуализма на космоцентризм и коллективизм, так как только их доми- нирование формирует «безопасное» социальное мировоззрение обучающихся, ориентированное на поиск стратегии выживания человечества в современных условиях научнотехнического прогресса.

Естественно-научные дисциплины вызывают трудности в изучении у школьников. Разработанная нами модель образовательной технологии, направленная на усвоение содержания учебного материала и достижение планируемых результатов, предполагает не только изучение закономерностей, описывающих природные явления, и их математическое интерпретирование, но и формирование особого социального отношения к данным природным явлениям. В настоящее время проблемы взаимоотношений человека с окружающей средой проявляются особенно остро. Современная наука должна анализироваться в полном объёме: не только с гносеологической и методологической, но и с социально-нравственной и гуманистической позиций. Как утверждал российский академик и естествоиспытатель Владимир Иванович Вернадский: «Наука не должна быть подсобным занятием, средством для получения максимальных прибылей и ускорения технического прогресса с целью добывания материальных благ» [11]. Из научного сознания не должно исчезать представление об естественно-научных явлениях как явлениях планетарных («планетных» по Вернадскому), присущих не только нашей планете.

Данное исследование по развитию социального интеллекта предполагает применение философского обоснования естественнонаучных теорий в контексте философии образования для выявления глубинной сущности естесвенно-научных понятий, законов и теорий.

В условиях современной цивилизации необходимо формирование и развитие высокоорганизованного социального интеллекта у подрастающего поколения при изучении естественно-научных дисциплин посредством философско-предметного расширения поля этих дисциплин. Научно-философский поиск стратегий выживания человечества приводит к созданию гуманитарного естествознания как синтеза наук естественно-научного и гуманитарного циклов, так как жесткое разделение естественных и гуманитарных наук не способствует формированию у подрастающего поколения целостного взгляда на мир, разрозненные фрагменты информации не способст- вуют развитию адекватного мировоззрения. Проблема широкого кругозора – это проблема реализации всех дисциплин, проблема создания взаимосвязи и взаимопроникновения всех наук, проблема формирования общего понимания мира. На современном этапе развития человеческого общества необходимо обращаться к классическим идеям философов и мыслителей прошлого столетия, размышлявших над глобальными проблемами человечества, устройством и преобразованием мира. Ранее русский философ Николай Федорович Федоров спрогнозировал процесс развития общества с учётом «экологических глобальных проблем» и «экологическим мышлением»: «цивилизация, эксплуатирующая, а не восстанавливающая, не может иметь иного результата, кроме ускорения конца» [31]. Н.А. Бердяев разработал субъективно-индивидуальную концепцию строения мира, в центр которой он поместил человека [8]. В.И. Вернадский ввёл понятие ноосферы, согласно закономерностям развития которой должна быть построена социальная и государственная жизнь [11]. В.С. Соловьев утверждал, что в первую очередь человек – носитель нравственных установлений, обладает общей идеей добра как безусловной нормы [29].

Следовательно, изучение естественнонаучных дисциплин кроме формирования определённых компетенций посредством ФГОС и определения чётких требований к предметным результатам по каждой учебной дисциплине, формирования естественно-научной картины мира должно способствовать изменению доминирующей парадигмы мышления. Формирование нового мышления утверждает приоритет общечеловеческих ценностей и является одним из мотивирующих факторов обучения [32]. Приоритет гуманистических ценностей – важный фактор решения проблем современности.

Методология исследования

Социально-педагогическая технология организации процесса обучения в формировании основ социального мировоззрения актуализирует динамику развития социального интеллекта обучающихся основной общеобразовательной школы. Анализ работ по проблеме приводит нас к тому факту, что исследованию понятия «социальный интеллект» посвящено небольшое количество работ. Недостаточно разработана категорийность аппарата, соответствующего задачам исследования социаль- ного интеллекта. Исследования социального интеллекта рассматриваются в различных контекстах, определяемых задачами исследователей. Известные классики философии рассматривали социальный интеллект как тип мышления, характерный для данного общества. Например, Платон и Аристотель связывали социальный интеллект с понятием мышления и «чувственной действительностью» [3]. Интеллект как ведущая сила общественного развития представлен в философии просвещения (К.А. Гельвеций, Ж.Ж. Руссо, Ф.М.A. Вольтер) [2, 12, 26]. Например, К.А. Гельвеций утверждал, что причина всех бедствий и несчастий состоит в невежестве [2]. «Воспитывая должно любить воспитуемого, это не только главное, это главнейшее. И воспитывать человека должно опираясь на его природу, и главное – не обучение, а руководство. Не учитель, а руководитель, задача которого не давать законы детям, а научить их самих найти эти законы» [26]. Теоретическую базу данного исследования составили также труды В.И. Вернадского в области социальной экологии, исследующей взаимодействие человека с окружающей средой [11]; Н.А. Бердяева (развитие творческой личности в философии) [8]; В.В. Серикова (личностно-ориентированные подходы к преподаванию гуманитарных и естественно-научных дисциплин) [27]; Л.С. Выготского, заложившего теоретические предпосылки становления представлений о социальном интеллекте [13]; С.Л. Рубинштейна, представляющего человека с определённой позицией к окружающему миру и самому себе [25]; Л.В. Тарасова (использование гуманитарного потенциала предметов естественного цикла, их экологического и диалектического содержания) [30]; Г.С. Батищева, Н.Г. Алексеева, И.В. Блауберга и Э.Г. Юдина (системно-деятельностная концепция в философии) [1, 6, 10]; Л.В. Тарасова, М.М. Бахтина, В. Биб-лера, анализировавших взаимодействие технократической и гуманитарной составляющих обучения [7, 9, 30]; А. Маслоу, К.Р. Роджерса (идеи социальной адаптации личности в обществе) [21, 24]; С.И. Архангельского, А.М. Дахина, В.М. Монахова (теории педагогического моделирования) [4, 15, 22], учёных, разработавших педагогические теории; теории воспитательного коллектива, идеи о «социально-зрелой» личности – А.С. Макаренко [20].

Основанием выстраивания образователь- ного процесса в соответствии с данной социально-педагогической технологией является не просто образованность обучающихся, а их социально-значимая образованность. Методологической базой нашего исследования является общенаучный системный подход к организации образования, процесса управления образования (В.Г. Афанасьев, Д.И. Гвишиани, В.М. Симонов, В.А. Якунин) [5, 14, 28, 35]. К параметрам, характеризующим свойства моделируемого в данном исследовании содержания, отнесены системность и интегративность (С.И. Архангельский, В.Г. Афанасьев) [4, 5]. Теоретико-методологическим основанием исследования является компетент-ностно-деятельностный подход в отношении социально-значимых результатов обучения за пределами системы образования и экологический подход в представлении обучения как экологической образовательной среды [36]. При изучении и описании материала использовались методы теоретического анализа философской, педагогической и психологической литературы, позволяющей выявить сущность социального интеллекта, а также социологические методы исследования о ходе процесса становления социального интеллекта методы статистического анализа для обработки качественных и количественных результатов педагогического эксперимента.

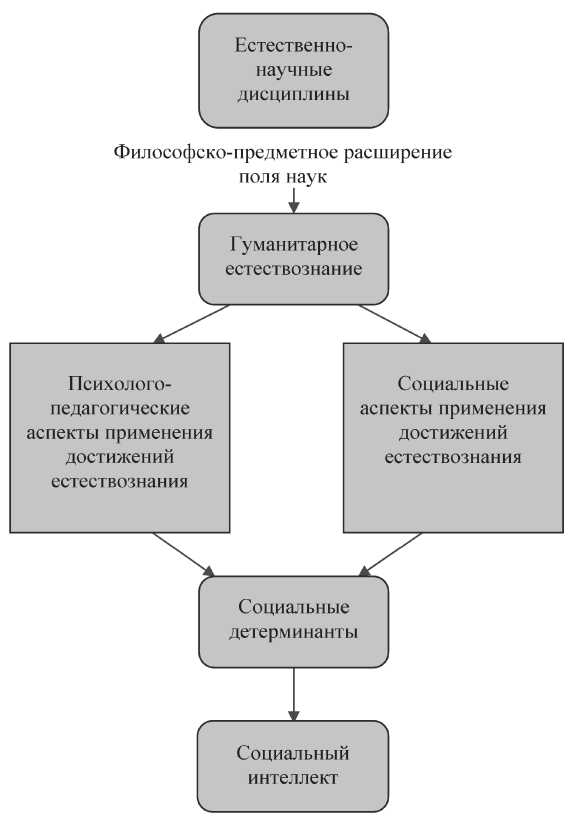

В соответствии с выбранной методологией разработана модель социально-педагогической технологии, формирующая социальные детерминанты; усовершенствован и реконструирован дидактический учебный материал содержания естественно-научных дисциплин в контексте социальных и психолого-педагогических аспектов применения достижений естествознания, направленный на изменение доминирующей парадигмы мышления.

Результаты и их обсуждение

Актуальность проблемы исследования выявила необходимость разработки модели социально-педагогической технологии как модели, осуществляющей преобразовательную деятельность в направлении гуманитаризации и гуманизации учебного процесса на основе синтеза естественно-научной и гуманитарной парадигм [23]. Реализация данной модели должна обеспечивать мотивацию для изучения учебных предметов как естественнонаучных, так и гуманитарных, успешное ов-ладевание которыми будет способствовать решению не только учебных, но и глобальных экологических проблем.

Человек, являющийся в первую очередь носителем разума, часто «использует дарованный природой разум для порабощения и уничтожения себе подобных, для разрушения биосферы. Им движет не столько разум, сколько воля, желания, вера, потребности, предрассудки, невежество, психические «комплексы» [11]. Образовательная технология основывается на процессе формирования у обучающихся умственного интеллекта путём приобретения нового характера теоретических действий. Основной упор делается на то, чтобы изменить доминирующую парадигму мышления. В настоящее время путь развития человеческого общества и направление его взаимодействия с окружающей средой основаны на антропоцентризме и индивидуализме. Процесс обучения, приспособленный к действительности, должен отвечать специфике человеческого существования и изменить доминирующую парадигму мышления на космоцентризм и коллективизм. Характер взаимодействия человека с природой должен быть доминирующим фактором, определяющим пути исследования в процессе обучения. Содержание познавательной деятельности, формирующейся в обучении, должно прогнозировать социальный интеллект обучающегося в контексте применения достижений естествознания (см. рисунок).

В настоящем исследовании особое место уделяется философским проблемам естествознания, к которым кроме философского обоснования естественно-научных теорий, определения степени универсальности их общих категорий, законов и положений, границ их применимости относятся: изучение социальных аспектов применения достижений естествознания, его социального статуса, места в современной научно-технической революции, взаимоотношений с производством, связей с общественностью и государством; влияние естествознания на изменение общественного сознания, анализ его движущихся социальных сил развития; аксиологическая и эстетическая оценка достижений естествознания. Философская картина мира отличается от естественно-научной картины мира более высоким уровнем обобщений и универсальностью формулировок принципов и законов, благодаря чему последние могут выполнять методологическую функцию в любой науке.

Изменение доминирующей парадигмы мышления

Философские вопросы естествознания являются наиболее важными и определяющими для философско-предметного расширения поля наук. В каждой науке существуют собственные теоретические основания, которые специфичны только для неё. Философские основания входят в содержание любой фундаментальной науки, определяя её мировоззренческое и методологическое значение. Именно мировоззренческие и методологические основания являются наиболее общими и универсальными принципами познавательной деятельности и законами развития. При обучении гуманитарным и естественно-научным дисциплинам необходимо подчеркивать и выделять именно философские основания, которые способствуют прогнозированию психолого-педагогических и социальных аспектов результатов процесса обучения.

Практическая часть исследования, которое направлено на создание модели социаль- но-образовательной технологии, состоит из двух разделов:

-

- разработка структурных элементов образовательной технологии, направленных на формирование социального интеллекта у обучающихся при изучении дисциплин естественно-научного цикла [33];

-

- дидактическое усовершенствование и реконструирование учебного материала в соответствии с содержательными критериями образовательной технологии.

Разработанная социально-образовательная модель технологии, направлена, в первую очередь, на развитие духовной и экологической безопасности обучающихся, передачу им ценностей общечеловеческой культуры. Образовательная технология базировалась на следующих методах формирования социального интеллекта [34, 37] и социальных детерминант:

-

1. Методы обучения, направленные на самостоятельную деятельность обучающихся:

-

2. Представление применения достижений естествознания в контексте социальных и психолого-педагогических аспектов.

проблемные лекции, лабораторные и практические работы, семинары, научно-исследовательские и социальные проекты, уроки-конференции, олимпиады школьного, районного и всероссийского уровня.

Необходимо отметить, что данная образовательная модель способствует изменению парадигмы мышления с антропоцентризма и индивидуализма на космоцентризм и коллективизм, так как только их доминирование формирует «безопасное» социальное мировоззрение обучающихся, направленное на установление равновесия с социальной средой путём адаптации к ней, а также конструктивной деятельности. Данная социально-педагогическая технология является педагогической технологией на основе дидактического усовершенствования и реконструирования учебного материала в соответствии со структурными и содержательными критериями технологического построения обучения (М.В. Кларин) [18], то есть способствует формированию у обучающихся высокого уровня социального здоровья [19].

На современном этапе научно-технического прогресса возникает необходимость в преобразовании ценностей общества. Обусловленность значимости проблем изучения интеллекта человека и социального познания необходима для того, чтобы не ограничивать себя узкими рамками одной науки или наук одного цикла, а стремиться понимать природу как целое, приостановить процесс «отчуждения» человека от создавшей его природы, что предполагает «выход за рамки экономических и рациональных соображений в область нравственности и духовности» [16].

Первоочередной задачей воспитания и обучения современного поколения является воспитание в соответствии с гармонизацией интересов общества, личности и природы, развитием духовности человека, сохранением физического и нравственного здоровья. Безопасная жизнедеятельность человеческого сообщества посредством раскрытия педагогического потенциала естественно-научных дисциплин в формировании и развитии социального интеллекта является непреложным фактором современного реформирования образования.

Выводы

Практическая значимость исследования заключается в создании и разработке социально-педагогической технологии на основе дидактического усовершенствования и реконструирования учебного материала в целях формирования основных социальных детерминант в современных условиях научнотехнического прогресса. Данная технология способствует развитию социальных компетенций и социального интеллекта путём раскрытия педагогического потенциала естественнонаучных дисциплин. Данное исследование позволяет расширить понятие «социальный интеллект» как способность приобретения знаний в общении людей с природой, как общую умственную способность, благодаря которой человек в состоянии не только познавать окружающий мир, но и оптимально организовывать собственное поведение и деятельность в нём в целях выработки метода развития особого взгляда на природные явления. Целесообразность применения данной социальнопедагогической технологии определяется необходимостью решения проблем взаимоотношения человека с окружающей средой в современную технократическую эпоху.

du Centre de psychologieappliquee. – Paris,

Список литературы Образовательная технология формирования основ социального мировоззрения

- Алексеев, Н.Г. Рефлексивно-методологический анализ проблематики философии образования / Н.Г. Алексеев, И.Н. Семенов // Инновац. деятельность в образовании. -1995. - № 2. - С. 102-103.

- Антология мировой философии. В 4 т. Т. 2: Европейская философия от эпохи Возрождения по эпоху Просвещения / под ред. В. В. Соколова, В.Ф. Асмус, В. В. Богатов и др. -М.: Мысль, 1970. - 776 с.

- Аристотель. Собрание сочинений: в 4 т. / под ред. З.Н. Микеладзе. - М. : Мысль, 1978. - Т. 2. - 689 с.

- Архангельский, С.И. Лекции по научной организации учебного процесса в высшей школе / С.И. Архангельский. - М. : Высш. шк., 1976. - 200 с.

- Афанасьев, В.Г. Человек. Общество, управление, информация. Опыт системного подхода / В.Г. Афанасьев. - М.: Либроком, 2019. - 202 с.

- Батищев, Г.С. Деятельностная сущность человека как философский принцип / Г. С. Батищев // Проблемы человека в современной философии. - М. : Наука, 1969. -С. 93-99.

- Бахтин, М.М. К философии поступка / М. М. Бахтин // Философия и социология науки и техники. Ежегодник 1984-1985. - М. : Наука, 1986. - 150 с.

- Бердяев, Н.А. О назначении человека / Н.А. Бердяев. - М. : Республика, 1993. - 384 с.

- Библер, В. С. От наукоучения - к логике культуры: два философских введения в двадцать первый век / В. С. Библер. - М. : Политиздат, 1990. - 413 с.

- Блауберг, И. В. Становление и сущность системного подхода / И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин. - М.: Наука, 1973. - 271 с.

- Вернадский, В. И. Биосфера и ноосфера / В.И. Вернадский. - М. : Айрис-Пресс, 2013. - 576 с.

- Вольтер, Ф.М.А. Философские сочинения / Ф.М.А. Вольтер. - М.: Наука, 1988. -751 с.

- Выготский, Л.С. Мышление и речь / Л.С. Выготский. - М.: Нац. образование, 2015. - 368 с.

- Гвишиани, Д.М. Организация и управление / Д.М. Гвишиани. - М. : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1998. - 332 с.

- Дахин, А.Н. Моделирование в педагогике / А.Н. Дахин // Идеи и идеалы. - 2010. -Т. 2. - № 1. - С. 11-20.

- Запесоцкий, А.С. Образование: философия, культурология, политика / А.С. Запесоцкий. - М.: Наука, 2002. - 456 с.

- Капица, С.П. Синергетика и прогнозы будущего: Образование. Демография. Проблемы прогноза / С.П. Капица, С.П. Курдюмов, Г.Г. Малинецкий // Синергетика: от прошлого к будущему - М. : Ленанд, 2020. - С. 252-256.

- Кларин, М.В. Инновационные модели обучения: Исследования мирового опыта: моногр. / М.В. Кларин. - М. : Луч, 2016. -640 с.

- Коджаспиров, А.Ю. Психолого-педагогическая безопасность образовательной среды детских учреждений / А.Ю. Коджас-пиров, Г. М. Коджаспирова. - М.: Проспект, 2017. - 464 с.

- Макаренко, А.С. О воспитании / А.С. Макаренко. - М.: Изд-во полит. лит., 1990. - 415 с.

- Маслоу, А.Х. Мотивация и личность / А.Х. Маслоу. - 3-е изд. - СПб.: Питер, 2019. -400 с.

- Монахов, В.М. Технологические основы проектирования и конструирования учебного процесса / В. М. Монахов. - Волгоград: Перемена, 1995. - 152 с.

- Парадигмы в психологии. Науковед-ческий анализ / отв. ред. А.Л. Журавлёв, Т.В. Корнилова, А.В. Юревич //Методология, теория и история психологии. - М.: Изд. Ин-та психологии РАН, 2012. - С. 29-30. В01: 10.7868/81819265318020036

- Роджерс, К.Р. Взгляд на психотерапию. Становление личности / К.Р. Роджерс; пер. с англ. яз. И.И. Исениной. - М. : Прогресс, 1994. - 480 с.

- Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2002. - 720 с.

- Руссо, Ж.Ж. Педагогические сочинения: в 2 т. / Ж.Ж. Руссо. - М. : Педагогика, 1981. - Т. 1. - 656 с.

- Сериков, В.В. Общая педагогика / B.В. Сериков // Избранные лекции. - Волгоград: Перемена, 2004. - С. 93-96.

- Симонов, В.М. Дидактические основы естественно-научного образования: гуманитарная парадигма / В.М. Симонов. - Волгоград: Перемена, 2000. - 295 с.

- Соловьев, В.С. Оправдание добра. Нравственная философия / В. С. Соловьев. -М. : Академ. проект, 2010. - 671 с.

- Тарасов, Л.В. Школа «Экология и диалектика»: в 2 ч. /Л.В. Тарасов. - М. : Авангард, 1996. - С. 593-595.

- Фёдоров, Н.Ф. Сочинения / Н.Ф. Фёдоров. - М. : Мысль, 1982. - 712 с. В01: 10.36684/30-2020-1-359-363

- Шипилина, Л.А. Методология психолого-педагогических исследований. - 7-е изд., стер. /Л.А. Шипилина. - М. : ФЛИНТА, 2016. -204 с.

- Юревич, Н.В. Социальный интеллект в контексте естественно-научного образования / Н.В. Юревич, Т.А. Козлова //Материалы всерос. науч.-практ. конф. «Педагогическая реальность: системность, событийность, сотрудничество» в рамках Всерос. форума «Проблемы гуманитарных наук и образования в современной России», Воронеж, 2020. - C. 137-145. - В01: 10.36684/30-2020-1-359-363

- Юревич, Н.В. Создание условий для развития социального интеллекта при изучении дисциплин естественно-научного цикла / Н.В. Юревич, Т.А. Козлова // Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием «Проблемы профилактики социально опасного поведения среди подростков и молодёжи» Междунар. грантового конкурса «Православная инициатива 2018-2019». - Арзамасский филиал ННГУ, 2019. - С. 488-495. БОГ: 10.18101/978-5-97931397-9-32-35

- Якунин, В.А. Педагогическая психология: учеб. пособие / В.А. Якунин. - 2-е изд. -СПб.: Изд-во В.А. Михайлова, 2000. - 349 с.

- Ясвин, В.А. Школьная среда как предмет измерения: экспертиза, проектирование, управление / В.А. Ясвин. - М. : Нар. образование, 2019. - 448 с.

- O'Sullivan, M. Les tests d'intelligence sociale /M. O'Sullivan, J.P. Guilford // Editions du Centre de psychologieappliquee. - Paris, 1977.