Обучение языковым нормам в условиях цифровизации: анализ учебников и разработка эффективных методик

Автор: Мухонько А.Н.

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 12, 2024 года.

Бесплатный доступ

Жаргон и сленг все больше проникают в речь современных школьников. Это обусловлено не только сменой поколений, но и изменениями, происходящими внутри общества, развитием техники, технологий и Интернета. Работа над языковыми нормами является ключевой при обучении учащихся средней школы. Обучение нормам литературного языка, или языковым нормам русского языка, представляет собой сложный процесс, который задействует различные инструменты. Учебник русского языка и учебные пособия - важные компоненты, инструменты, с помощью которых доносятся знания о языковой норме, а также устраняются пробелы в знаниях, преодолеваются трудности, с которыми может столкнуться ученик. Задача образовательных организаций заключается в том, чтобы сформировать у школьников прочные знания языковых норм и навыки их правильного применения. Это требует пересмотра подходов к созданию учебников и учебных пособий в целях обеспечения их актуальности и эффективности в условиях современного информационного общества. Обучение должно не только включать традиционные методы, но и учитывать особенности интернет-коммуникации, чтобы успешно преодолевать возникающие языковые барьеры. Таким образом, статья направлена на решение актуальной проблемы: повышение уровня усвоения языковых норм учащимися через доработку учебников и учебных пособий, что является важным шагом к сохранению и развитию русского языка в условиях современных вызовов.

Языковые нормы, словоупотребление, учащиеся средней школы, усвоение языка, современный учебник, проблемы обучения, учебные пособия, уровень языковой грамотности

Короткий адрес: https://sciup.org/149147394

IDR: 149147394 | УДК: 372.881.1:37.01 | DOI: 10.24158/spp.2024.12.12

Текст научной статьи Обучение языковым нормам в условиях цифровизации: анализ учебников и разработка эффективных методик

Язык представляет собой важнейший инструмент коммуникации, неотъемлемое средство общения, организующую составляющую общества и человека, основу взаимодействия и взаимопонимания между людьми. Современные реалии диктуют острую необходимость прочного усвоения языковых норм молодежью, поскольку они являются основой грамотного общения, культурной идентичности и сохранения литературного языка. Однако в условиях стремительного развития цифровых технологий и глобального распространения интернет-коммуникации наблюдается тревожная тенденция утраты языковых норм – как литературных, так и разговорных.

Молодежь, активно использующая социальные сети и мессенджеры, формирует собственные правила общения, которые зачастую не соответствуют литературным нормам русского языка. Процессы упрощения, сленговизация, применение эрративов (сознательного нарушения языковой нормы), игнорирование орфографических и пунктуационных правил приводят к снижению уровня языковой грамотности, что отражается не только на уровне повседневного общения, но и на учебных и профессиональных достижениях. Эти изменения ставят под угрозу дальнейшее развитие языка как культурного и социального явления.

-

Х.Д. Хашимова указывает следующее: «литературный язык – это великое социальное явление, которое играет важную роль в формировании духовности любого народа и нации, раскрывает ее духовный мир в материальной форме и служит всеобщему развитию, объединяет людей, является важным инструментом самореализации» (Khashimova, 2021: 27).

Перед общеобразовательными организациями стоит непростая задача – сформировать у школьников знания о языковой норме и закрепить их путем практической проработки навыков правильного словоупотребления. В связи с этим требуется пересмотреть существующие подходы к созданию учебников и учебных пособий, а именно – повысить их эффективность, учесть особенности цифровизации и веб-коммуникаций.

Познавательная деятельность человека опосредуется языком, поскольку практический опыт отражается через информацию, которая, в свою очередь, складывается из звуков, слов, предложений и передается от человека к человеку. Для того чтобы понимать друг друга, люди должны выстраивать предложения логично, по смыслу, в противном случае собеседник не поймет говорящего или поймет ошибочно. Лингвист-русист Л.А. Вербицкая отмечает: «соблюдение языковых норм очень важно для сохранения внутренних языковых процессов. Хотя язык – удивительный организм. Он со многими влияниями справляется сам. Однако соблюдение норм помогает сбалансированному развитию языковых процессов» («И мы сохраним тебя, русская речь…», 2016: 761).

Примеры нарушений языковых норм заполнили Интернет. Они часто встречаются в мемах – текстовых или графических изображениях в виде высказываний или картинок, причем подобные фразы пишутся с сознательным нарушением литературной нормы, например: «мыш кродеться», «дратути», «аффтар жжот», «много рыбов» и др. Умышленное искажение литературной нормы получило название «эрратив» (от лат. errare в значении «ошибаться»).

Проблематика усвоения языковых норм молодежью и роль учебных пособий в этом процессе рассматривались в работах как классиков лингвистики, так и современных исследователей. Так, языковые нормы как объект исследования подробно изучались такими учеными, как Л.С. Выготский, С.И. Ожегов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Вербицкая, Т.М. Воителева и др. С.И. Ожегов делает акцент на культуре речи и ее влиянии на народные массы. Т.А. Ладыженская исследовала речь (язык) как средство и предмет обучения, особое внимание уделяла вопросам соответствия речи учителя и учащихся нормам литературного языка. Л.А. Вербицкая посвятила свои труды изучению роли языковой нормы в практике обучения русскому языку. Т.М. Воителева исследовала значение школьного учебника русского языка в интеллектуальном развитии школьников, в том числе в процессе усвоения литературных норм.

Роль учебников в обучении языковым нормам анализируется в работах О.В. Алексеевой, Е.А. Хованской, Ю.Н. Гостевой. Методические аспекты обучения языковым нормам рассматриваются в трудах Л.Г. Рябовой, А.Д. Дейкиной. Так, А.Д. Дейкина отмечает, что успешное усвоение языковых норм обеспечивается путем достаточной практики употребления в речи, созданием «речевых ситуаций, требующих осознанного использования норм языка» (2020: 48).

Современные дидактические подходы акцентируют внимание на личностно ориентированном обучении, что подчеркивается в работах Е.В. Бондаревской (2000). Этот подход предполагает адаптацию учебных материалов к индивидуальным особенностям учащихся и внедрение активных методов обучения. Тем не менее реализация данного подхода в школьных учебниках часто ограничивается формальным включением заданий без глубокого учета потребностей обучаемых, особенно в освоении сложных грамматических конструкций.

Рефлексия современной образовательной практики показывает, что цифровизация и интернет-коммуникация привели к ослаблению традиционных языковых норм среди молодежи. Упрощение, игнорирование грамматики, распространение сленга и эмодзи-коммуникации стали частью повседневного общения, что усложняет задачу учителей и требует от учебников не только сохранения традиционных подходов, но и включения новых стратегий.

Так, П.А. Ветрова и Ю.Г. Лян указывают следующее: «Наблюдается тенденция к сокращению слов, в языке интернет-сообщений наблюдается растягивание ударных гласных. Мы отметили тенденцию к сокращению слов, которая проявляется в языке интернет-сообщений абсолютно на всех языковых уровнях, что отрицательно влияет на практическую грамотность подростков» (2020: 56–57).

Е.В. Молина дополняет: «Самый распространенный вид ошибок, которые совершают активные пользователи социальных сетей, – грамматические ошибки. Они обусловлены неудачным сокращением слов, используемых в интернет-переписке. Наличие пунктуационных ошибок характеризуется использованием обращения, которое не обособляется запятыми, и отсутствием знаков препинания в конце повествовательных предложений» (2020: 44).

В современных образовательных стандартах (ФГОС) делается акцент на формировании функциональной грамотности, что требует применения деятельностного подхода. Однако, как показал анализ, в существующих учебниках недостаточно проработаны пошаговые алгоритмы и задания для освоения сложных языковых норм, таких как склонение числительных или постановка ударений.

Таким образом, необходимость пересмотра дидактических подходов и обновления содержания учебников становится очевидной. Использование в образовательной практике разработанных авторских алгоритмов и инструкций, ориентированных на современные вызовы, такие как интернет-влияние, может значительно повысить уровень усвоения языковых норм у учащихся. Это позволит сочетать традиционные методики обучения с требованиями цифрового общества и поможет сохранить русскую языковую культуру.

Обучение русскому языку должно быть выстроено таким образом, чтобы учащиеся средней школы успешно владели языковыми средствами, могли правильно использовать грамматические конструкции, знали правила словоупотребления и правописания слов, которые не только обогатят их речь, но и помогут справиться с экзаменационными заданиями. Задача учителя русского языка и литературы заключается в том, чтобы научить нормам литературного языка, сформировать верное представление о них, обучить навыку их правильного использования. В роли средства, инструмента обучения выступает, в частности, учебник русского языка. Содержание учебного материала должно соответствовать определенным стандартам, например Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования.

Учащиеся средней школы часто сталкиваются с грамматическими трудностями. На наш взгляд, примером в данном случае является склонение количественных сложных числительных по падежам, например: нет пятисот или пятиста рублей?

Так, учащиеся 6-го класса столкнулись с трудностями при выборе правильного ответа на вопрос о склонении сложных числительных, состоящих из нескольких корней. Из 25 учащихся, выполнявших на уроке практическую работу, посвященную склонению количественных числительных (45, 91, 102, 211, 346, 580, 670, 740, 800, 960), 15 человек допустили ошибки в склонении каждого числительного (выполнили менее 51 % заданий), 5 – выполнили задание правильно только частично (более 51 % заданий, но менее 100 %), еще 5 – выполнили задание верно (100 %). Процентное соотношение представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Распределение количества верных ответов вопрос о склонении сложных числительных

Figure 1 – Distribution of the Number of Correct Answers to the Question about Declension of Compound Numerals

Результаты работы свидетельствуют о том, что задания вызывают затруднения у большей части школьников. Это говорит о недостаточном уровне владения грамматическими нормами русского литературного языка. Кроме того, существует проблема, когда учащиеся не помнят последовательность падежей, путают или не знают падежные вопросы. Учителю необходимо восстанавливать и эти пробелы.

Проведем анализ учебников русского языка. Так, во второй части учебника русского языка для 6-го класса, подготовленного М.Т. Барановым, Т.А. Ладыженской, Л.А. Тростенцовым в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения № 287 от 31 мая 2021 г.1, теме «Имя числительное» уделяются 10 параграфов2. Трудность вызывает склонение числительных 40, 90, 100 и сложных числительных с двумя корнями: 50–80, 200–400, 500–900. Склонение сложных числительных представлено в виде информативной таблицы – прописаны падежи, по которым склоняется числительное. На отработку данного правила представлены пять упражнений (упр. 525–529): одно из них (упр. 525) посвящено склонению числительных 40, 90, 100, четыре – склонению сложных числительных с двумя корнями: 50–80, 200–400, 500–900 (упр. 526–529). Упражнения содержат задания на повторение падежей, которые необходимо знать, чтобы соблюсти алгоритм склонения, а также морфемный разбор слова для повторения составных частей имени числительного.

Во второй части учебника, утвержденного ФГОС, для учащихся 6-го класса, авторами которого являются М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов, числительным посвящены пять параграфов (§ 35–39), а их склонению – семь упражнений (упр. 395–401)3. Упражнения дополнены заданиями на постановку тире, поиск устаревшего слова, проверку ответа по толковому словарю, выяснение происхождения заимствованных слов, что способствует повторению пройденного материала, расширению знаний учащихся, развитию навыков работы с учебной литературой.

В учебнике русского языка для 6-го класса (авторы: Г.К. Лидман-Орлова, А.П., Еремеева, С.Н. Пименова, А.Ю. Купалова, С.Н. Молодцова, Т.М. Пахнова, Ю.С. Пичугов, Л.Ф. Талалаева) § 110–111 посвящены количественным числительным и их склонению4. Параграфы содержат 11 упражнений, осложненных дополнительными заданиями и вопросами, что позволяет глубоко проработать правописание числительных.

Анализ показал, что учебники включают различные задания на проработку правописания числительных при их склонении по падежам, которые способствуют усвоению грамматических языковых норм. Тем не менее ни в одном учебнике не указан подробный алгоритм работы над изменением корней в сложных числительных. На сегодняшний день учащиеся сталкиваются с другой проблемой – действовать ступенчато, по шагам выполняя написание слов. Алгоритм построения корней сложен, ученик может легко запутаться в формах слова. У учащихся средней школы, которые обучаются по данным учебникам, представления об изменениях корней при склонении числительных, а значит, грамматические языковые нормы формируются не в полной мере.

Приведем другой пример нарушения языковых норм, к которому относится неправильная постановка ударений в словах (нарушение орфоэпической нормы). Так, часто можно услышать «вкл Ю чит» вместо «включ И т», «н А чала» вместо «начал А ». В экзаменационных материалах всероссийских проверочных работ (ВПР) для 5–7-х классов содержатся задания на постановку ударения, которые вызывают затруднения. Стоит отметить, что в школьных учебниках русского языка для учащихся 5–7-х классов представлен список слов, расположенных в алфавитном порядке в конце пособия с правильной постановкой ударения, однако ни в одном учебнике нет сгруппированных правил для постановки ударения в словах той или иной части речи или отдельного раздела: правила на постановку ударения не систематизированы, разбросаны хаотично, что усложняет усвоение орфоэпических языковых норм и выполнение заданий ВПР.

Существуют отдельные учебные пособия, посвященные нормам ударения. Таковым, например, помимо орфоэпических словарей, является пособие В.Д. Лютиковой «Русский язык. Нормы произношения и ударения», которое состоит из трех частей (теоретической, практической и справочной), в нем даются основные правила произношения и задания в виде тестов5. Однако такое пособие предназначено для другой целевой аудитории – студентов и аспирантов гуманитарных вузов. Перечнем школьных учебников оно не предусмотрено.

Мы проанализировали список слов, представленных в вариантах ВПР, размещаемых в Интернете, и опубликованных в учебных пособиях по подготовке к ВПР, и создали универсальный авторский раздел «Ударение», включенный в разработанное нами пособие по русскому языку1. Введение данного раздела в современный учебник русского языка позволит решить проблему неверной постановки ударения.

В подтверждение этому приведем результаты тестирования учащихся 6–7-х классов, которым были предоставлены карточки с заданиями на постановку ударения в словах (работа № 1), содержащихся в задании 5 ВПР. Точкой отсчета успешного выполнения задания мы посчитали 51 % и более верных ответов от общего количества слов: для 6-х классов (28 чел.) работа состояла из 30 слов, для 7-х классов (23 чел.) – из 40 слов (количество слов было увеличено с 35 до 40 на усмотрение учителя). На сегодняшний день преподаватели русского языка и литературы руководствуются Приказом Министерства просвещения РСФСР от 3 сентября 1984 г. «Об утверждении норм оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку»2. Итоги проверочной работы представлены на рисунках 2 и 3.

12 чел.

-

■ Успешно ■ Не справились

Рисунок 2 – Результаты проверочной работы на постановку ударения в 6-х классах

Figure 2 – Results of the Accent Placement Test in 6th Grades

13 чел.

10 чел.

■ Успешно ■ Не справились

Рисунок 3 – Результаты проверочной работы на постановку ударения в 7-х классах

Figure 3 – Results of the Accent Placement Test in 7th Grades

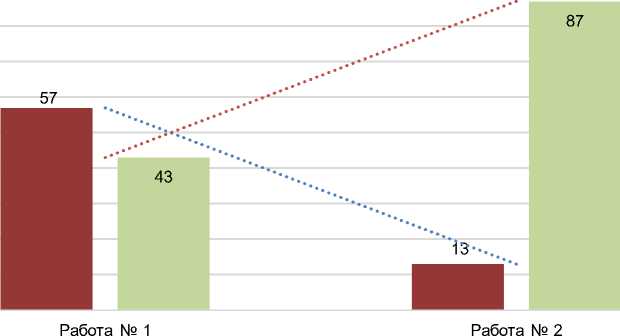

Результаты: 57 % учащихся 6-го класса (16 чел.) удалось успешно выполнить задания, т. е. правильно решить более 51 % заданий на постановку ударения; остальные 43 % с заданиями не справились, выполнили менее 51 % заданий. Результаты, полученные учащимися 7-го класса, оказались противоположными. 57 % (13 чел.) с заданиями не справились, остальные 10 учащихся (43 %) преодолели порог успешного выполнения.

Для подтверждения эффективности предложенных методов обучения языковым нормам были проведены педагогические эксперименты, включающие первичную и повторную диагностику знаний учащихся. Статистический анализ полученных данных подтвердил значимость разработанных нами алгоритмов и инструкций для повышения уровня усвоения языковых норм.

Описание эксперимента. В исследовании приняли участие учащиеся 6-х и 7-х классов (всего 51 чел.). На первом этапе диагностики школьники выполняли задания на склонение сложных числительных и постановку ударения, которые выявили низкий уровень освоения данных норм. После введения авторских методик, включающих пошаговые алгоритмы и дополнительные инструкции, была проведена повторная диагностика.

Результаты диагностики. Склонение числительных:

– первичная диагностика показала, что только 20 % учащихся справились с заданием полностью, 30 % – частично (более 51 % правильных ответов), а 50 % допустили ошибки в большинстве заданий;

– повторная диагностика после использования алгоритмов продемонстрировала значительное улучшение: 85 % – выполнили задания без ошибок, 10 % – справились частично, лишь 5 % – продолжали испытывать затруднения.

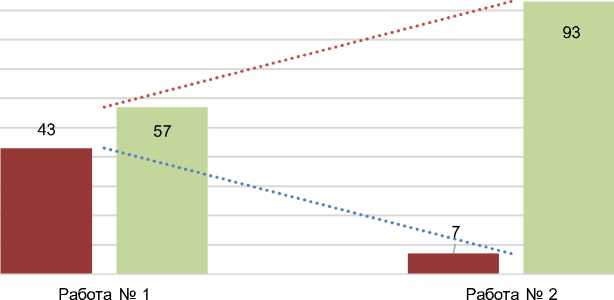

Постановка ударения:

-

– в рамках первичной диагностики задания успешно выполнили 57 % учащихся 6-го класса и 43 % учащихся 7-го класса;

-

– повторная диагностика показала, что успешное выполнение возросло до 93 % в 6-м классе и до 87 % в 7-м.

Для повышения качества знаний об орфоэпических нормах нами была использована авторская методика, объясняющая постановку ударения в глаголах и классифицирующая слова по группам. Далее представлен отрывок из нашего авторского пособия, посвященный постановке ударения в глаголах.

«1. В глаголах ж. р. прош. вр., кратких причастиях и прилагательных ударение падает на последний слог:

|

начал А |

наврал А |

заперт А |

надорвал А сь |

|

брал А |

нарвал А |

нажит А |

назвал А сь |

|

собрал А |

звал А |

налит А |

облил А сь , обнял А сь |

|

лгал А |

обогнал А |

ободрен А |

лил А сь |

|

взял А |

ободрал А |

отдан А – верн А |

гнал А сь |

|

лил А |

убрал А |

ловк А |

отозвал А сь |

|

отбыл А |

снял А |

снят А |

ворвал А сь |

|

отдал А |

создал А |

создан А |

взял А сь |

|

отозвал А |

прибыл А |

воспринял А |

воссоздал А |

НО! кл А ла, кр А ла, сл А ла, посл А ла, стл А ла, кр А лась (ориентир на имя Кл А ра)

В некоторых аналогичных глаголах (вызывающих сомнение) м. и ср. р. (и мн. ч.) прош. вр.

ударение падает на первый слог:

з А нял-з А няло н А чал-н А чали-н А чатый пр И был-пр И были пр И нял-пр И няли

НО! началс Я , дождал И сь, собрал И сь

2. В нижеперечисленных словах ударение НЕ падает на первый слог:

|

Балов А ть |

бал О ванный |

избалов А ть |

избал О ванный |

|

Бал У ю |

бал У ем |

бал У ясь |

|

|

Бал У ешь |

бал У ете |

||

|

Бал У ет |

бал У ют |

Исключение : б А ловень судьбы

3. В глаголах наст. вр. и повелит. наклонения – ударное:

|

включ И т |

отключ И т |

вруч И т |

звон И т |

|

|

включ И шь |

отключ И шь |

вруч И шь |

звон И шь |

|

|

включ И м |

отключ И м |

вруч И м |

звон И м |

|

|

включ А т |

отключ А т |

вруч А т |

звон Я т |

|

|

включ И те |

отключ И те |

вруч И те |

звон И те |

|

|

сверл И т |

щем И т |

одолж И т |

окруж И т |

укреп И т |

|

сверл И шь |

крен И тся |

надел И т |

облегч И т |

исключ И т |

Учащиеся получили распечатанные карточки со словами, после чего была проведена повторная диагностика (работа № 2), которая показала высокую долю выполнения заданий: в 6-м классе 26 учащихся из 28 (93 %) выполнили верно 100 % заданий, в 7-м классе таковых оказалось 20 чел. из 23 учащихся (87 %).

Графики повышения качества знаний об орфоэпических нормах представлены на рисунках 4 и 5.

^^ Не справились Успешно

Линейная (Не справились) Линейная (Успешно)

Рисунок 4 – Динамика качества знаний об орфоэпических нормах в 6-х классах, %

Figure 4 – Dynamics of Quality of Knowledge about Orthoepic Norms in 6th Grades, %

^^ Не справились

Успешно

Линейная (Не справились)

Линейная (Успешно)

Рисунок 5 – Динамика качества знаний об орфоэпических нормах в 7-х классах, %

Figure 5 – Dynamics of Quality of Knowledge about Orthoepic Norms in 7th Grades, %

Выводы на основе статистики.

-

1. Применение авторских методик дало статистически значимые результаты, что доказывает их эффективность для улучшения усвоения языковых норм.

-

2. Повышение успеваемости учащихся, выраженное в снижении количества ошибок и увеличении доли успешных выполнений заданий, демонстрирует практическую ценность разработанных подходов.

-

3. Внедрение пошаговых алгоритмов и классификаций в учебные пособия является обоснованным и рекомендованным для модернизации образовательного процесса.

Статистические данные и анализ подтверждают, что предложенные методы обучения могут существенно улучшить процесс усвоения языковых норм, что делает их значимым вкладом в развитие образовательной практики. Таким образом, влияние учебных пособий на усвоение языковых норм учащимися очень важно, поскольку пособия играют центральную роль в процессе формирования языковых компетенций у школьников.

Список литературы Обучение языковым нормам в условиях цифровизации: анализ учебников и разработка эффективных методик

- Бондаревская Е.В. Теория и практика личностно ориентированного образования. Ростов н/Д., 2000. 351 с.

- Ветрова П.А., Лян Ю.Г. Особенности влияния социальных интернет-сетей на изменения в русском языке // Теория и практика современной науки. 2020. № 2 (56). С. 55-57. EDN: DIXFJT

- Дейкина А.Д. Обучение языковым нормам учащихся средней школы в условиях новой социокультурной среды // Наука и школа. 2020. № 3. С. 44-50. DOI: 10.31862/1819-463X-2020-3-44-50 EDN: VIUCQY

- "И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово!". Классики и современники о русском языке: антология / сост. Г.Н. Красников.: 2-е изд. М., 2016. 928 с.

- Молина Е.В. Влияние социальных сетей на русский язык // Инновационная наука в глобализующемся мире. 2020. № 1 (7). С. 43-45. EDN: SALIYG

- Khashimova K.D. Literary language and speech norms // Theoretical & Applied Science. 2021. No. 4 (96). P. 27-29. DOI: 10.15863/TAS.2021.04.96.6 EDN: IKSIGB