Обучение приемам самооценивания на уроках математики

Автор: Наримбетова З.А.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Современные науки и образование

Статья в выпуске: 5-2 (84), 2021 года.

Бесплатный доступ

В данной статье разработаны методические рекомендации, которые помогут педагогам сформировать навыки самоконтроля у младших школьников на уроках математики.

Самоконтроль, память, внимание, взаимооценка, метод, знание, навыки, целенаправленность, мышление

Короткий адрес: https://sciup.org/140260535

IDR: 140260535

Текст научной статьи Обучение приемам самооценивания на уроках математики

Чем младше ребенок, тем больше он нуждается в контроле своих усилий. Как сделать, чтобы ученик совершал усилия не ради учительской похвалы или хотя бы не только ради нее? Зависимость от внешнего контроля снижается тогда, когда у человека формируется внутренняя контролирующая инстанция – самоконтроль [3]. В ходе самоконтроля человек совершает умственные и практические действия по самооценке, корректированию и совершенствованию выполняемой ими работы, овладевает соответствующими умениями и навыками. Кроме того, самоконтроль способствует развитию мышления.

В свою очередь самоконтроль опирается на мышление и другие психические процессы. Большое значение для поведения человека, его самооценки и само регуляции имеет речь. Особенно велика роль внутренней речи, являющейся механизмом самосознания. Самоконтроль также тесно связан с памятью и вниманием. Так, память обеспечивает закрепление образца, чтобы можно было сравнивать с ним ход и результаты выполняемой работы. Большую роль в реализации самоконтроля играют ощущения и восприятие.

Возрастные особенности сказываются в том, что деятельность ребенка приобретает характер целенаправленной не при всяких условиях. Так, известны необычайное упорство, терпение и изобретательность дошкольника в достижении привлекающей его цели. Это сохраняется и при поступлении в школу, выражаясь в интенсивной настойчивости и терпеливости маленького ученика при положительной эмоциональной настроенности к деятельности и в отказе от выполнения неинтересных заданий. Лишь по мере становления учебной деятельности как таковой и осознания школьником обязательности учебных заданий фактор интересности постепенно утрачивает самодовлеющее значение, тем не менее, не теряя обычно свойственной ему в любой деятельности мотивирующей силы.

Очень важна для младшего школьника доступность цели. Она обусловливает уверенность и стимулирует усилия. С доступностью цели непосредственно связана разрешимость задачи. Деятельность, направленная на решение учебных задач, приобретает целенаправленность, когда задачи разрешимы. Разрешимая задача, создавая объективную вероятность успеха, заставляет ребенка мобилизовать силы для достижения цели, проявлять организованность, терпение, настойчивость. Для начинающего школьника разрешимость задачи часто определяется не только тем, в какой мере он владеет средствами для ее решения, но и тем, насколько ему видна цель. Цель должна как бы маячить впереди. Поэтому ребенок не безразличен к тому, где начало и конец задания. "Открытость" цели в наибольшей мере обеспечивается таким ограничением объема работы, который создает возможность обозрения всего пути к цели. Обозначение каких-либо вех на этом пути, указание конечной цели при наличии промежуточных и четкое определение последовательности отдельных шагов к решению являются необходимыми условиями придания деятельности школьника целенаправленности. И наоборот, "размытость" границ видения, неочерченность задачи становится препятствием для ее решения [4].

Разрешимость задачи, как известно, во многом определяется степенью ее трудности. С точки зрения волевой регуляции поведения и деятельности младшего школьника важно, чтобы задачи (задания) предъявлялись по возрастающей сложности. Это обеспечивает переживание успеха вначале и тем самым делает более доступной цель, что, в свою очередь, активизирует дальнейшие усилия для ее достижения. Слишком трудные задачи, вызывая негативные эмоциональные реакции при решении и не принося радости достижения, могут привести к деструктивным тенденциям: отказу от усилий, унынию, пассивности. Однако и слишком легкие задачи, лишая необходимости приложения усилий, могут демобилизовать ребенка, сделать чуждым ему чувство напряжения, внутренней готовности к трудностям.

И, наконец, необходимым условием проявления детьми элементов организованности, упорства и других волевых качеств является такая организация деятельности, при которой исполнение приближено к достижению цели. Если ребенок видит свое продвижение к цели и осознает его как следствие собственных действий и усилий, то он максимально устремлен к цели, а его деятельность носит результативный характер. Отсутствие такого осознания сбивает на поглощенность самим по себе процессом исполнения.

Индивидуальные особенности волевого поведения также оказывают свое воздействие на учебную деятельность, определяя ее своеобразие и результативность в целом. В наибольшей мере варьируют реакции детей на трудности. Одни идут им навстречу, мобилизуются для их преодоления. Другие отступают, едва попытавшись взять преграду или даже не проявив малейшего усилия. Тем самым у первых есть стимул для проявления выдержки, упорства и других волевых качеств, а в поведении вторых для них не остается места. Хотя причины подобных тенденций коренятся во всей истории психического развития ребенка в раннем и дошкольном детстве, эти тенденции нелегко преодолеваются (имеются в виду отрицательные) в процессе учения, т.к. за ними стоят определенные мотивационные установки и привычные способы поведения.

Значение волевой регуляции поведения в процессе учебной деятельности особенно возрастает в свете все большего утверждения проблемного обучения в начальной школе.

Таким образом, уровень форсированности и частоты волевых проявлений можно рассматривать как необходимое условие для развития самоконтроля младших школьников. Только ученик, обладающий способностью к регуляции своей деятельности и поведения, будет не только стремиться к достижению поставленной цели, например, к решению учебной задачи, но и контролировать выполнение каждого своего учебного действия и предвидеть возможные ошибки.

В ряде случаев ученик может приступать к такой коррекции действий еще до начала их фактического выполнения в соответствии с усвоенной схемой, определив их неадекватность новым условиям заранее, как бы "прокрутив" их "в уме". Помощь учителя может при этом встречать отрицательно, пытаясь сначала выработать новый способ самостоятельно.

Таким образом, если учащийся владеет актуальным рефлексивным контролем, может самостоятельно обнаруживать и исправлять ошибки, отслеживать и контролировать свои действия, если он может проанализировать деятельность с точки зрения полноты ее компонентов и вычислить, каких именно звеньев не хватает в составе его умений, то можно сказать, что у учащегося происходит формирование одного из компонентов учебной деятельности, ведущей деятельности младшего школьника, - самоконтроля.

По мнению А.А. Радугина, самооценка - результат сложного и длительного процесса, в котором взаимодействуют различные факторы её формирования: оценки окружающих, анализ самим человеком своих успехов и неудач, результатов деятельности, в которых проявляются качества его личности [3]. Основными средствами и приемами самоконтроля являются: самонаблюдение, самоанализ, самоотчёт, самооценка, сравнение. Самонаблюдение- это наблюдение младшего школьника над своими поступками, поведением, деятельностью, а также над своими переживаниями. Существует два вида самонаблюдения: непосредственное и ретроспективное, то есть самонаблюдение затем, как вёл себя школьник когда-то в прошлом, что он переживал. Следует анализировать не только внутренние переживания, предшествующие действию или поступку, но результаты деятельности, собственное поведение.

Самоанализ предполагает самонаблюдение, использует материал, получаемый в его результате. Самоанализ в той или иной мере осуществляется в различных видах повседневной деятельности людей, а также в их размышлениях о себе. Если же самоанализ сопровождается сознательной установкой младшего школьника анализировать свои определенные поступки, характеризующие те или иные свойства собственной личности, психические процессы, что имеет место при самовоспитании, это повышает систематичностью целенаправленность самоанализа.

В процессе и на основе самоанализа зарождается и формируется самоотчёт, который представляет собой отчёт человека перед самим собой о процессе и результатах собственной деятельности, собственных поступках и проявившихся в них качествах личности. Самоотчет может осуществляться в форме устной речи, специальных дневников. Существует два вида самоотчёта: итоговый и текущий.

Итоговый – самоотчёт за достаточно длительный период времени, когда на определённом жизненном этапе выявляется степень соответствия между обязательствами, которые человек считал для себя посильными и добровольно принял, и объективными результатами деятельности. Текущий – самоотчёт человека за короткий промежуток времени – день, несколько дней, неделю. Самоконтроль – это способность человека устанавливать отклонения реализуемой программы деятельности от заданной и вносить коррективы в план деятельности.

Выделение средств самооценки может быть сделано лишь условно, так как реальный процесс самопознания характеризуется их взаимодействием и неразрывной взаимностью.

Множество способов и приемов, побуждающих учащихся к самооценке, направлены на формирование адекватной ретроспективной и перспективной самооценки. Назовем некоторые из приемов, включающие механизмы само регуляции:

-

• Взаимоконтроль, взаимопроверка, взаимо оценка в парах, группах.

-

• Самостоятельный выбор заданий по уровню сложности.

-

• Сопоставление индивидуального варианта ответа с групповым и эталонным (проверка прочности и уверенности в собственных знаниях).

-

• Работа под копирку (один экземпляр – учителю, другой – ученику; проверяют и оценивают оба; потом сравнивают свои варианты).

-

• Без ошибок, но с отметкой (проверенные работы возвращаются ученикам только с отметкой; задача учащихся – понять, почему отметка такова, какова она есть, найти ошибки, которые привели к снижению балла).

-

• Без отметки, но с ошибками (в проверенной работе учитель указывает только ошибки, задача учащихся – поставить себе отметку, адекватную этим ошибкам).

-

• Без отметок и без ошибок (проверенные работы учащихся выдаются без признаков учительской оценки, все свои пометки он оставляет только в своей рабочей тетради; ученику предлагается свежим глазом посмотреть собственную работу: исправить найденные ошибки поставить соответствующую отметку).

-

• Комментарий учащихся к вопросам для зачета по степени их понятности – непонятности, интересности – не интересности. Особое внимание учителя к тем вопросам, которые охарактеризованы как непонятные и неинтересные одновременно.

-

• «Чистая доска». Сначала все, что требуется запомнить, написано на доске. Потом на каждом шаге работы стирается часть материала, а ребята устно восстанавливают «пустоты».

На каком-то шаге доска становится чистой, а учащиеся по памяти воспроизводят весь текст.

-

• Выбор билета, вопроса, который ученик лучше всего знает.

-

• Пресс-антипресс.

-

• Идеальный зачет.

-

• Гребенка (учащиеся на схеме, похожей на гребень, самостоятельно оценивают уровень активности, правильности, настроения и т. п.).

-

• Рефлексивные вопросы, побуждающие учащегося к осмыслению результатов урока.

-

• Договор в начале четверти с заявкой на итоговую отметку.

Основные приёмы развития самоконтроля - это самоанализ, самоотчет, самооценка, самонаблюдение, сравнение.

В соответствии с уровнем сформированности действия контроля выделяют несколько видов самоконтроля. Как правило, в учебной деятельности преобладает контроль по результату или так называемый итоговый контроль. Это первоначальная и простейшая форма самоконтроля, которая осваивается учащимися. Его функция состоит в сличении результата с заданным образцом, т.е. совершается проверка. В процессе проверки дети убеждаются, что ответ удовлетворяет всем исходным условиям, в противном случае решение проведено неверно. Преподаватели учат младших школьников именно такому контролю. Так, например, для того, чтобы проконтролировать правильность арифметического действия, ученикам рекомендуется проверить его другим действием: сложение - вычитанием, деление - умножением и т.д. Таким образом, проверяется не правильность проведения отдельных операций и их последовательность, а полученный результат.

Современный урок должен обеспечить усвоение основ науки, выработку умений и навыков, специфических для каждого предмета, развивать эмоциональную восприимчивость, мотивировать на самостоятельное добывание знаний и использование их в теоретических и практических задачах.

Школьник должен овладеть приемами учебной работы, осознать себя самостоятельным в выборе способа усвоения знаний, т.е. научиться пользоваться учебной и справочной литературой, наглядными материалами, овладеть приемами, которые помогают воспринимать учебный материал (наблюдение, запоминание, создание образов, логических связей, ассоциаций).

Зачастую эти приёмы не контролируются, т.к. они происходят в уме, никак не проявляются внешне. Если учитель просит вставить пропущенные буквы и списать упражнение, или решить задачу, или выучить стихотворение, ученики с готовностью принимаются за дело, но, как и почему они делают так, остается скрытым. А ведь чтобы успешно справиться с заданием, необходимо точно знать, какие операции и в каком порядке надо сделать, т.е. нужно раскрыть технологию выполнения задания. Именно поэтому можно предложить детям памятки “Как учить стихотворение”, “Как решать задачу”, “Как правильно списывать" и т.п.

Под руководством учителя ученики должны овладеть обобщенной схемой действия. При выполнении следующих упражнений и заданий, руководствуясь усвоенными алгоритмами действий, ученики уже будут способны сконцентрировать внимание на главных вопросах и смогут выбрать рациональные способы решения учебных задач, т.е. контролю подвергнется не только конечный результат, но и сам процесс выполнения задания.

Прежде чем начать контролировать свои действия, надо научиться контролировать действия других людей. Поэтому сначала можно учиться проверять тетради одноклассников. Обмен тетрадями повышает ответственность ребят, они становятся более внимательными, это заставляет их вспомнить и повторить про себя правило, т.к. им нужно будет не просто исправить механически ошибку, но и обосновать ее исправление.

Действенным приемом обучения самоконтролю является коллективная проверка в сочетании с контролем учителях [1]. Такая ситуация возникает тогда, когда весь класс слушает ответ ученика и под руководством учителя проводится разбор ответа или выполненного на доске задания, устанавливаются допущенные ошибки и проводится их коллективное исправление с объяснением. Приведём пример:

-

а) Два ученика решали уравнение 2(х+1) =18 так:

2(х+1)=18 2(х+1)=18

2х+1=18 2х+2=18

2х=18-1 2х=18-2

2х=17 2х=16

х=17: 2х=16: 2

х=8,5 х=8

Найди верное решение. Объясни свой выбор. Сделай проверку.

Перед каждым учеником на парте лежит памятка с планом ответа и листок бумаги, на котором в точном соответствии с памяткой, цифрами обозначены все этапы ответа ученика. Во время ответа у доски учащегося никто не перебивает, не исправляет, не задает никаких вопросов. Все внимательно слушают и знаками "плюс" и "минус" на листке бумаги отмечают правильность ответа по каждому пункту плана. В случае необходимости делают какие-то пометки для последующего комментирования ответа. Такая форма работы на уроке называется взаимоконтроль. Например, памятка работы над составной задачей такого вида:

Послушай, задание учителя.

Прочитай задачу и постарайся выполнить задание учителя (определи, что обозначает каждое число, какой вопрос задачи).

Запиши условие задачи (составь схему или чертеж, рисунок, таблицу), определи ее вид.

Определи, из каких простых задач состоит данная задача, определи их вид.

Подумай, какое число получится в ответе каждой: больше или меньше, чем данные числа.

Наметь план решения задачи.

Выбери наиболее понятный (легкий) для тебя способ решения и форму записи (объясни для себя выбор каждого действия).

Проверь решенную задачу наиболее удобным для тебя способом.

Запиши ответ.

По заданию учителя преобразуй решенную задачу.

Памятка работы над простой задачей может быть такого вида.

Рассуждай так:

Мне известно …

Надо узнать …

Объясняю решение …, решаю … .

Ответ …

Проверяю …

Для решения задачи формирования действия самоконтроля в свернутой форме в умственном плане можно рассматривать теорию поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина и операционный состав действия контроля, предложенный А.И. Раевым [3]. Операционный состав действия самоконтроля был уточнен с учетом тесной связи контроля, оценки и коррекции и адаптирован для младших школьников:

-

1. Определяю, зачем нужно осуществить проверку

-

2. Определяю, что именно нужно проверить в моей работе и в

-

3. Определяю, с чем буду сравнивать свой результат и свои действия (определение показателей по каждой из намеченных линий, которые могут быть использованы в процессе выполнения действий и которые окажутся пригодными для проверки результатов).

-

4. Проверяю каждый шаг по эталону (фактическая оценка выполняемого или выполненного действия по всем линиям и на основе всех намеченных показателей).

-

5. Определяю, все ли совпало. Если нет, нахожу, где и почему возникло расхождение (оценка результатов действия с точки зрения объективных и субъективных возможностей его выполнения).

-

6. Определяю, что можно сделать сейчас (в следующий раз), чтобы получилось лучше (определение, на основе предшествующей оценки, перспектив получения более высоких результатов).

-

7. Если нужно и возможно, то решаю, что и как буду исправлять (принятие решения о характере коррекции).

-

8. Вношу изменения (внесение корректив).

-

9. Еще раз проверяю по эталону (повторная фактическая оценка).

(формулировка цели контроля).

моих действиях (определение основных линий, по которым возможен и целесообразен контроль).

В результате дети получают универсальный план для осуществления самоконтроля всех трех типов по отношению к любым результатам и способам деятельности.

Выделяют взаимоконтроль по процессу, рассмотренный выше, и взаимоконтроль по продукту, т.е. контроль за качеством знаний, умения и навыков.

Этот вид контроля при всей своей важности имеет все-таки определенные границы применения. Он дает возможность лишь определить, что где-то допущена ошибка. Но где именно, выполняя какую операцию, ученик ошибся, взаимоконтроль по продукту не может определить.

Класс делится на отвечающих и оппонентов. Дети подсаживаются поближе к друг другу, и назначенный для проверки учащиеся начинают выполнять задание, а учащиеся, выступающие в роли оппонентов, внимательно следят на выполнение этой работы. По окончании они объясняют им их ошибки и одновременно заносят их в контрольный лист ученика. Данный вид взаимоконтроля лучше всего осуществлять при проверке знаний детей по русскому языку (владение правилами), по чтению (правильность, беглость и выразительность чтения) и по математике (при проведении устного счета).

Организованный на уроке взаимоконтроль по процессу приводит к концентрации внимания всех учащихся, формирует в практической деятельности каждого ученика умение рассуждать, дает возможность слабым лучше разобраться в изучаемом материале, что почти исключает ошибки в тетрадях и тем самым создает ситуацию успеха каждому ученику, и, наконец, дает возможность на каждом уроке осуществить обратную связь учителя и учеников.

Если ученики делают это же задание у себя в тетради, после устного разбора каждый должен сверить свою работу с образцом. Таким образом, дети приучаются следить за правильностью и логичностью действий других, а также критически относиться к своим собственным действиям. Такие взаимные и фронтальные проверки являются переходным этапом между контролем учителя и самоконтролем учащихся.

ВЫВОД

Самоконтроль является важным умением для осуществления управления процессом своего учения, психолого-педагогическая сущность которого состоит в умении соотнести полученный результат с поставленной целью. Это анализ своих действий с тем, чтобы установить правильность их выполнения, это сличение с образцом или желаемым результатом.

Младший школьный возраст - очень ответственный период школьного детства, от полноценного проживания которого зависит уровень интеллекта и личности, желания и умение учиться, уверенность в своих силах. У учеников должна быть заложена привычка контролировать свои действия с самых первых шагов обучения.

Развитие самоконтроля в учебной деятельности у младших школьников подчиняется определенным закономерностям. В начале обучения в школе овладение самоконтролем выступает для детей как самостоятельная форма деятельности, внешняя по отношению к основной задаче. Постепенно, благодаря многократным и постоянным упражнениям в его осуществлении, самоконтроль превращается в необходимый элемент учебной деятельности, включенный в процесс его выполнения. Только во втором-третьем классе, самоконтроль начинает все более заметно проявляется как «составная часть» учебной деятельности. Именно с этого момента можно говорить о том, что самоконтроль вошел в привычку и даже превратился в черту характера.

Достичь более осознанного и прочного формирования вычислительных навыков счета можно при более эффективном и полном функционировании в учебном процессе всех условий успешного формирования навыков, особенно важнейших из них - условий контроля и самоконтроля.

Самоконтроль является важным умением для осуществления управления процессом своего учения, психолого-педагогическая сущность которого состоит в умении соотнести полученный результат с поставленной целью. Это анализ своих действий с тем, чтобы установить правильность их выполнения, это сличение с образцом или желаемым результатом.

Главное в обучении учащихся элементам самоконтроля - научить их контролировать себя в процессе выполнения самостоятельной работы, мысленно несколько опережая практические вычислительные действия и каждый раз обращаясь к ним при малейших затруднениях в вычислениях.

Достичь более осознанного и прочного формирования вычислительных навыков счета можно при более эффективном и полном функционировании в учебном процессе всех условий успешного формирования навыков, особенно важнейших из них - условий контроля и самоконтроля.

Создание педагогических условий для накопления учащимися опыта самоконтроля подразумевает, что используются в работе постепенно усложняющиеся задания, стимулирующие развитие итогового пооперационного и прогностического самоконтроля:

-

1. Сопоставление итога своей деятельности с представленным образцом.

-

2. Выполнение действий по подробной инструкции.

-

3. Сопоставление промежуточного результата с эталоном.

-

4. Составление проверочных заданий для самоконтроля.

-

5. Сравнение конечного результата с эталоном.

-

6. Осуществление самопроверки по плану на основании 1-2 пунктов.

-

7. Реконструирование ошибочных действий.

Чтобы был достигнут высокий уровень самоконтроля, нужно подготовить учащихся к его реализации. Такая подготовка может состоять из таких приемов, как:

-

1) изучение практического и теоретического материала, который

будет отнесен к предстоящей работе;

-

2) определение признаков, которые будут служить сигналом для самоконтроля;

-

3) обучение приемам самоконтроля и навыкам работы с контрольноизмерительными инструментами;

-

4) обучение способам решения интеллектуальных задач;

-

5) подготовки заданий с учащимися по овладению указанными признаками и приемами.

Таким образом, вместе с использованием приемов формирования самоконтроля, развитие такого навыка потребует проведения специальных упражнений, такие упражнения отличаются от стандартных.

Учащимся, чтобы осознать саму цель самоконтроля, необходим внешний контроль и оценивание. Следовательно, в начале работы с учащимися превалировали контроль учителя, взаимоконтроль по продукту и взаимоконтроль по процессу.

Так как для детей интересны дидактические игры и игровые задания, были выбраны интересные материалы, которые не только способствуют формированию самоконтроля, но и завлекают детей на уроках математики.

При повторении материала на уроках математики можно использовать дидактическая игра «Лесенка». Цель игры «Лесенка»: формирование приемов самоконтроля. Игру проводить в групповой форме.

Ход игры состоит в следующем. Каждой паре учащихся выдавалась одна карточка с выражениями, которые составлены так, что ответ одного является началом другого. Задание дается в виде лесенки. Ответ каждого выражения учащиеся записывали на соответствующей ступеньке.

Каждый учащийся сам себя контролировал нужно составить так выражения, что ответ каждого будет соответствовать номеру ступеньки, на которой он записан.

Также была использована игра «Число-контролёр». Цель данной игры: формирование приемов самоконтроля. Данная игра проводилась индивидуально.

В игре «Число-контроллер» каждому ученику была предоставлена карточка со следующими выражениями:

-

- 2+1=?,

-

- 3-1=?,

-

- 0+4=?,

-

- 9-8=?,

-

- 1-1=?,

-

- 8-8=?.

Учащимся нужно было решить все выражения и проконтролировать себя - сумма всех выражений равняется числу 10. Те ребята у кого ответ не получался равен 10, искали и исправляли ошибку и снова решали примеры для получения в итоге сумму всех ответов 10.

Такие упражнения состоят из огромных возможностей для развития у детей приемов самоконтроля. Являются продуктивными те, в которых ребенок может сопоставлять учебные действия и их конечный итог с заданным образцом.

Следующим средством для повышения уровня самоконтроля будет текстовая задача. Текстовая задача - мощное средство обучения и развития учащихся и средство контроля и оценки как усвоенных знаний, умений и навыков, предусмотренных программой, так и уровня умственных способностей. Одним из условий самоконтроля является умение детей проверять правильность решения текстовых задач.

Проверка правильности решения текстовых задач может осуществляться одним из следующих способов:

-

1. Составление и решение обратных задач.

-

2. Проверка ответа по условию и смыслу задачи.

-

3. Решение задач другими способами.

Задачи, обратные данной - считаются те задачи, в которых говорится об одних и тех же предметах, но известное и неизвестное меняются местами.

В качестве эффективного средства формирования самоконтроля могут выступать обратные задачи. Учитель объясняет последовательность действий «Перед вами лист с шестью задачами. Вам нужно прочитать их и найти задачи, обратные данной». Затем раскрасить их цветным карандашом одного цвета и решить их по уже изученному плану (запись краткого условия; схема задачи, решение и ответ задачи).

Такой методический подход важен для того, чтобы приучить детей к самостоятельному составлению и решению обратных задач в дальнейшем. Такой подход впоследствии перейдет в потребность и необходимость контролировать решение прямой задачи при выполнении самостоятельных, домашних и контрольных работ.

В таких заданиях правильность решения прямой задачи проверяется решением обратной задачи. Такие действия позволяют быстрее обнаружить ошибки, определить их причины, и на основе этого анализа внести соответствующие исправления. Взаимообратные задачи, как и взаимообратные действия, обеспечивают взаимное подкрепление и постоянную обратную связь.

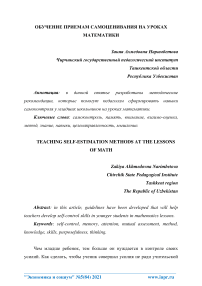

На уроке математики по теме «Устный счет» применялась дидактическая игра «Математические пазлы». Учащиеся с большим интересом выполняли полученную им работу. Работа проходила в парах, каждый учащийся поочередно находил значение выражения и его ответ на «поле». Ребята, которые все делали по правилам игры, быстро и правильно справились с поставленной задачей. Однако были дети, которые не смогли решить данные им выражения, и поэтому начали собирать картину, не производя вычислений. В результате этого они не успели за остальными, и не справились с заданием. Остальные смогли проверить себя по собранной ими картинке.

Игра «Математические пазлы» развивает у учащихся навыки устных вычислений, формирует навыки самоконтроля. Работа в парах реализует воспитательную задачу урока, способствует воспитанию у учащихся сотрудничества и командной работы при выполнении общей работы. Все это положительно влияет на учебный процесс.

Далее для формирования конкретных способов учебной деятельности, в том числе сформированности способов контроля и их качественной характеристики, учащимся были предложены карточки с заданиями: несколько примеров на изученные правила с ошибками. Карточки для каждого ученика были разные, одну из карточек вы можете увидеть на рисунке 2.

После того, как все ребята выполнили задания, было предложено поменяться карточкой с соседом по парте. Когда ребята проверили работы, обратно менялись карточками. Затем был выбран один ученик, который диктовал правильные ответы, ребята сигнальными карточками (карточки зеленого и красного цвета) показывали учителю, согласны ли они с отвечающим одноклассником или нет, тем самым показывая, есть ли у них ошибки.

Ребята с огромной ответственностью проверяли карточки соседей по парте и аккуратно исправляли свои ошибки. Если появлялся вопрос по выполненному заданию, то всем классом разбирались, где и какая есть ошибка и как ее исправить.

|

Найди ошибки. Реши правильно. Исправляй так: 2 + 6 = / | 8 | . |

||

|

5-3 = 1 □ |

5 + 5 + 2 — |

и 1 1 |

|

9 + 4 = 7|____| |

13 - 1 - 2 = |

9 | | |

|

10 - 4 = 2 |____| |

16 - 6 - 7 = |

3|_____| |

|

5 + 7 = 12 |____| |

12 - 0 + 1 = |

■ 13 | | |

|

16 - 7 = 5 |____| |

19-10 + 1 |

= 4 | | |

17 + 1 - 2 = 16 | |

Рисунок 12– Карточка с примерами, в которых допущены ошибки

При работе над выражениями применялись приемы формирования самоконтроля, такие как проверка решения соседа и взаимопроверка. Данные приемы активизируют внимание учащихся к заданию, повышают интерес к действиям контроля, что очень важно при обучении математике в начальной школе.

Таким образом, предложенные варианты заданий нацеливают ученика на осознанный контроль своих действий, анализ их содержания, последовательности, правильности и соответствия заданным схемам и образцам действий.

Формирование навыка самоконтроля в учебной деятельности младших школьников возможно при использовании таких методов и приемов, как: сверка с написанным образцом; взаимопроверка с товарищем; коллективное выполнение задания и коллективная проверка; сочетание коллективной и индивидуальной работы; проверка с помощью сигнальных карточек; подбор нескольких способов выполнения задания и выбор самого рационального.

Методические рекомендации, которые помогут педагогам сформировать навыки самоконтроля у младших школьников на уроках математики.

Для того, чтобы работа по формированию навыка самоконтроля была более эффективной, можно использовать следующие приемы [5]:

-

1. Создание потребности в самоконтроле. Необходимо подбирать ситуации, в которых учащихся ставят перед необходимостью самостоятельно контролировать правильность полученного ответа.

-

2. Предлагать учащимся такие задания, в которых неправильный ответ можно найти лишь в результате проверки.

-

3. Иногда намеренно давать задания с ошибками. Задания могут быть как на доске, так и в карточках

-

4. Нужно давать учащимся возможность самим оценить свою работу. Тем самым педагог повышаем ответственность ученика за ее выполнение и способствует формированию навыков и привычек самоконтроля.

-

5. Предлагать учащимся проверять и оценивать работу одноклассников.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод. Установка на постоянную проверку написанного, поиск ошибок и исправление их самим учеником повышает активность и самостоятельность младших школьников. Постепенно у детей повышается уверенность в преодолении трудностей, повышается ответственность за выполнение каждой работы, вырабатывается привычка, а затем формируется потребность в самоконтроле, то есть формируются те качества личности, которые необходимы ему во всех сферах трудовой деятельности. Чтобы научить учащихся проверять свою работу самостоятельно не только в классе, но и дома, можно предложить алгоритм проверки домашнего задания по математике.

Пример алгоритма проверки по математике:

-

1. Прочитай несколько раз задание.

-

2. Проверь, правильно ли ты списал данные.

-

3. Если ты решаешь задачу, проверь, правильно ли ты записал ответ, на все вопросы ответил.

-

4. Если ты решаешь пример, проверь порядок действий.

-

5. Если ты решаешь примеры, выполни устную проверку своих вычислений.

-

6. Когда работа выполнена, проверь, все ли задания ты сделал и все ли ты проверил.

С помощью данных рекомендаций и предложенного алгоритма проверки именно на уроках математики, можно добиться еще большей динамики в положительную сторону по формированию самоконтроля. Самоконтроль сопровождает ученика на протяжении всей учебной деятельности. Учителю нужно помочь ученикам сформировать и в дальнейшем развить навык самоконтроля, ведь в дальнейшем самоконтроль поможет школьникам быть уверенным перед выполнением различных видов заданий.

Необходимо учить детей самоконтролю. Без самоконтроля невозможна любая другая деятельность. Воспитание навыка самоконтроля у обучающихся имеет большое значение, особенно в изучении математики. Значение самоконтроля значительно возрастает потому, что в настоящее время больше уделяется внимания созданию на уроках проблемных ситуаций и самостоятельному поиску их решений.

На уроках математики необходимо формировать теоретическое мышление детей. Но развивая мышление, мы не можем оставить без внимания формирование компонентов учебной деятельности и самоконтроля. Ребенок не сможет строить логические цепочки и делать правильные выводы, если у него отсутствует контроль своих действий и действий товарищей[3].

Эффективность формирования навыка самоконтроля у детей младшего школьного возраста достигается в результате использования таких методов и приемов как беседа, фронтальная, взаимная и индивидуальная проверка выполненного задания, решение и составление задач; решение специально подобранных заданий [4]. Следовательно, обучение самоконтролю должно найти место при объяснении нового материала и его закреплении, что будет сообщать процессу формирования знаний, умений и навыков высокую эффективность, делать его осознанным, прочным, безошибочным.

Навык самоконтроля, который приобретается младшими школьниками в процессе изучения математики в школе, пригодится в последствии в их трудовой деятельности и в научном творчестве.

Работа по формированию навыков самоконтроля и самооценки, обучающихся оказывает положительное влияние не только на повышение качества обучения, но и на формирование самой личности ребенка, способной к дальнейшему самоопределению и самореализации.

Потребность в самоконтроле и критической самооценке своих действий, постоянно развивающееся в ученике, превращается в его личностное качество, которое ему будет необходимо в любой другой деятельности. Сформировавшись, она становится неотъемлемой чертой его характера, которая в свою очередь будет способствовать дальнейшему развитию мыслительных способностей учащегося.

Список литературы Обучение приемам самооценивания на уроках математики

- Журналы «Начальная школа», «Бошлангич таълим».

- Маклаков А.Г. Общая психология: учебник. - СПб.: Питер, 2000. - 592 с.

- Мир детства. Младший школьник / под. ред. А.Г. Хрипковой; отв.ред. В.В. Давыдов. - 2-е изд. - М.: Педагогика, 1988. - 127 с.

- Т.Е. Чернокова. Типы самоконтроля в познавательной деятельности. URL:http://cyberleninka.ru/article/n/tipy-samokontrolya-v-poznavatelnoy-deyatelnosti( 2014 год).

- 5.Формирование навыков самоконтроля и самооценки на уроках математики. Педагогическая статья.URL: http://www.uchportal.ru/publ/23-1-0-2547

- Наримбетова З. А., Использование интерактивные методы обучения в учебном процессе, электронное научно-практическоепериодическое издание

- 8 Наримбетова З. А., Н. Сытина.ПРОБЛЕМЫ ДЕТЕЙ, СВЯЗАННЫЕХ С СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИЕЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ, "Экономика и социум".

- 9.Narimbetova Z.A. Maktabda iqtidorli bolalar bilan ishlash xususiyatlari. "Экономика и социум"

- Narimbetova Z.A. NAZORAT- MATEMATIK MASALALARNING DIDAKTIK MAQSADLARIDAN BIRI. "Экономика и социум" №4(83) 2021 www.iupr.ru

- K.M.Mamadaliyev,O.M.Jabborova, Z.A.Umarova.Creation of a New Generation of theaching literature - A requirement of modernity, International journal of Psychosocial Rehabilitation, Great Britain, 2020, Vol. 24, Special Issue 1, pp. 612-619

- М.Н. Мусурмонова, Р.Мусурмонов . The oretical basis of designing a modern educational environment, Proceedings of international scientific-practical conference on “cognitive-research in education”.Novatorur publication Journal.aprel,15 th,2021.589-bet