Опыт обучения по системе Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова: трудности и достижения

Автор: И.Н. Хижняк

Журнал: Учебный год.

Рубрика: Начальное общее образование

Статья в выпуске: 3 (61), 2020 года.

Бесплатный доступ

Представлен ретроспективный анализ опыта овладения системой развивающего обучения по Д.Б. Эльконину – В.В. Давыдову в начальных классах, охарактеризованы основные трудности и способы их преодоления.

Система развивающего обучения по Д.Б. Эльконину – В.В. Давыдову, компоненты учебной деятельности, организация учебной деятельности, разнообразие типов уроков, оценка и контроль

Короткий адрес: https://sciup.org/14121362

IDR: 14121362

Текст научной статьи Опыт обучения по системе Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова: трудности и достижения

31 год назад, закончив педагогические училище, вооружившись методиками передачи детям содержания учебных предметов и формами педагогического воздействия на детей, я пришла в школу. Проработав 3 года, сделала неутешительное открытие: содержание детям передаю, правила учим, задания выполняем, а ошибки не только не убавляются, а даже не замечаются детьми.

Исторически содержание образования для начальных классов составляли конкретно-практические знания (чтения, письмо, счет), а методы обучения предусматривали их усвоение в виде готовых образцов. Это не давало возможность раскрыть внутренний потенциал детей и, как следствие, не позволяло детям «искать» и «находить». Но, как говорил М. Шафи: «А то, что без труда добыли, мы и теряем без труда». Знания, которые «приходили» детям в готовом виде, так же быстро «уходили». И сколько правило «жи-ши пиши с и» не твердили, ошибки продолжали иметь место.

Сталкиваясь со многими проблемами традиционной школы, я понимала, что необходимы изменения в работе: менять способы обучения учащихся начальных классов, что будет определять логику развития личности на всех последующих возрастных этапах. Ведь обучение ведет за собой развитие!

В одной из бесед с коллегой, которая в Харькове повышала квалификацию по системе развивающего обучения, предложенной Д.Б. Элькони-ным и В.В. Давыдовым, я узнала, что можно работать по-другому. Тогда я тоже решила поступить слушателем в институт повышения квалификации на трехгодичную программу.

Было необычно и интересно. Занятия по программе изучения системы развивающего обучения по Д.Б. Эльконину – В.В. Давыдову, стажировки у опытных учителей, наблюдение и анализ открытых уроков, знакомство с содержанием и методикой обучения. Было не совсем понятно, с чего начинать. Страх перед новым. Можно ли перестроиться и перестроить себя, чтобы иначе работать – не по привычным и любимым «методичкам».

У А. Герцена есть такие слова: «Награда всякому труду в самом труде, деятельности». Труд учащихся – это их учебная деятельность, которая является ведущей в младшем школьном возрасте. Отечественный психолог Л.С. Выготский указывал: «Только то обучение в детском возрасте хорошо, которое забегает вперед развития, ведет развитие за собой».

Что же представляет собой учебная деятельность? Как отмечал В.В. Давыдов, это есть «деятельность ребенка по усвоению теоретического отношения к действительности». В результате такой деятельности у ребенка формируется основы теоретического сознания (научная, художественная, нравственная его формы), которому присущи основные характеристики теоретического мышления.

Основное условие обучения и учебной деятельности – это взаимодействие в «зоне ближайшего развития» учащегося, когда ребенок в сотрудничестве с взрослым приобретает новые для себя способности. Основной системообразующей целью при этом является развитие ребенка как субъекта учебной деятельности.

Для достижения системообразующей цели необходимо, чтобы все компоненты учебной деятельности ребенка были действительно учебными, начиная с мотивации его действий и заканчивая самоконтролем и самооценкой, то есть оценкой собственных знаний и того, как они помогают получить новые знания и умения. Компоненты учебной деятельности включают: моти-вы→ цели→учебные действия→действия контроля→действия оценки.

Сейчас, оглядываясь назад, я уже могу проанализировать свои затруднения и достижения. Основная и наибольшая трудность, с которой сталкивается учитель – это организация учебной деятельности учащихся. За 25 лет работы в системе развивающего обучения я научилась организовывать учебную деятельность. При этом важнейший прием организации – это обеспечение и поддержка коллективного учебного диалога, который возникает в результате поставленной проблемы. Ребенок готов самостоятельно находить способы ее решения.

Вторая трудность – это разнообразие типов уроков. Я провожу разные типы уроков: постановки учебной задачи, решения частных учебных задач, контроля и оценки. На предшествующих уроках ставятся задачи, определяются цели предстоящей деятельности, т.е. четкое осознание содержания, которое должно быть усвоено.

Урок начинается с обращения к познавательным интересам учащихся, с «включения» их любознательности. Центральную роль играет учебно-познавательный интерес. Дети стремятся выйти за пределы заданной системы задач на совершенно новый материал, проявляя интерес к собственным действиям, пытаются их обосновать, разобраться в причинах успехов и неудач, дают советы товарищам, стремятся к обучение своих родителей. У моих учащихся снижен интерес к отметкам как «мотиваторам» учебной деятельности, зато они охотно выслушивают содержательный анализ со стороны сверстников, доброжелательно принимают поддержку, консультации своих одноклассников.

В ходе уроков я предусматриваю создание проблемных ситуаций, для решения которых не подходит старый способ действия. Учащиеся по собственной инициативе выдвигают разнообразные гипотезы относительно возможностей применения, стремятся проверить обоснованность своих гипотез. Это придает учебной деятельности форму активного исследования, основанного на постановке все новых и новых познавательных целей.

В результате «столкновений» с новыми задача- ми дети самостоятельно начинают строить учебные действия в виде развернутых анализов условий задачи и ранее усвоенных способов действий. Для достижения целей урока на каждом его этапе я выделяю дидактические задачи, которые решаю в ходе парных, групповых, коллективноисследовательских работ учащихся. Условие нормального выполнения учебных действий, выявление того, правильно или неправильно они совершены, определяет оценка – как детей, так и учителя. Дети самостоятельно оценивают свои возможности и способности, свои сильные и слабые стороны.

В общении с детьми придерживаюсь формулы: мы – партнеры. Система развивающего обучения не отрицает необходимости направленного формирования знаний, умений, навыков, предметных и метапредметных действий, но предполагает, что ребенок сам захочет обучиться, т.е. приобрести знания и овладеть способами выполнения предметных и мета-предметных действий.

В условиях реализации ФГОС начального общего образования продолжаю применять систему развивающего обучения, которая сама развивается в связи с модернизацией системы начального общего образования. Мой девиз в этих условиях в следующих словах: «Счастлив в наш век, кому победа далась не кровью, а умом, счастлив, кто точку Архимеда сумел сыскать в себе самом». Для меня «Практика – критерий истины. Диалог – способ разрешения противоречий. Противоречие – есть движение вперед, есть развитие» (А.Б. Воронцов).

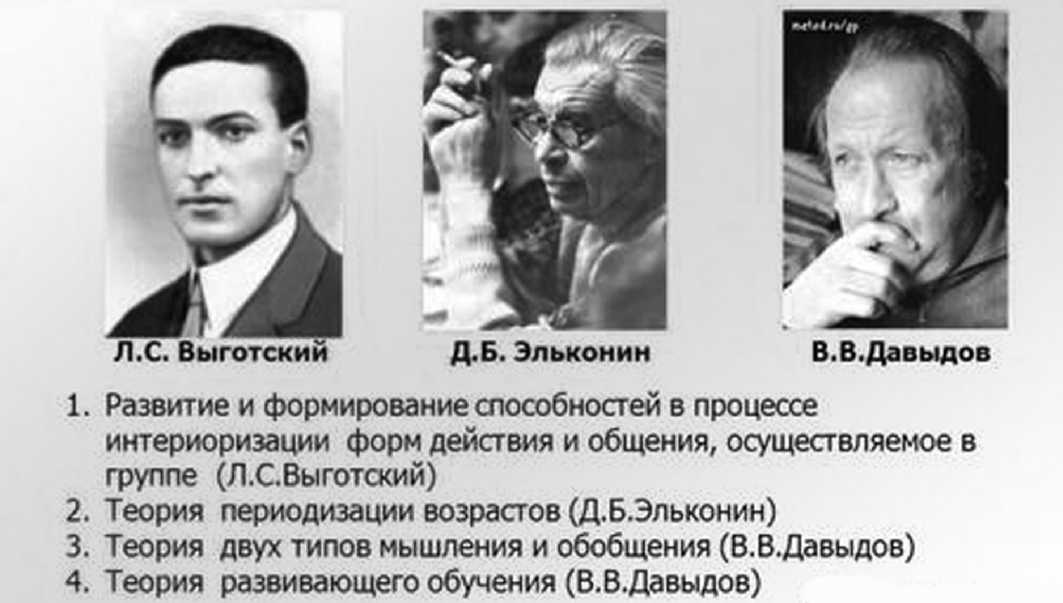

Л.С. Выготский

Развитие и формирование способностей в процессе интериоризации форм действия и общения, осуществляемое в группе (Л.С.Выготский)

Теория периодизации возрастов (Д.Б.Эльконин)

Теория двух типов мышления и обобщения (В.В.Давыдов)

Теория развивающего обучения (В.В.Давыдов)