Опыт преподавания психологических дисциплин в дистанционном формате: пути повышения познавательной активности обучающихся

Автор: Еремина Н.Ю.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Социальные и гуманитарные науки

Статья в выпуске: 9 т.11, 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена преподаванию психологических дисциплин в вузе, включая обучение в дистанционном формате. В статье рассмотрены пути повышения познавательной активности обучающихся, определены эффективные приемы организации обучения. Дана характеристика педагогической и учебной деятельности, определены цели научно-педагогического работника, а также активные методы обучения. Показаны элементы обучения студентов в условиях дистанционного формата. Приводится описание элементов интерактивного семинарского занятия с использованием цифрового инструмента, метода использования художественной литературы, метода библиотерапии.

Преподавание психологических дисциплин, познавательная активность обучающихся, активные методы обучения, дистанционный формат обучения

Короткий адрес: https://sciup.org/14133818

IDR: 14133818 | УДК: 37.015.3 | DOI: 10.33619/2414-2948/118/69

Текст научной статьи Опыт преподавания психологических дисциплин в дистанционном формате: пути повышения познавательной активности обучающихся

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 37.015.3

Преподавательскую деятельность определяют как воспитывающее и обучающее воздействие на обучающегося. Благодаря такого воздействию осуществляется личностный, интеллектуальный и деятельностный рост обучающегося [ 1 ] .

Преподавательская деятельность в университете – это деятельность научнопедагогического работника, направленная на обеспечение личностного, интеллектуального и деятельностного роста обучающегося, а также на его профессиональную подготовку на будущую профессию. Указанная деятельность имеет несколько составляющих: 1)

преподавание – деятельность педагога-предметника по проведению занятий; 2) методическая деятельность – обобщение опыта обучения, выявление или разработка оптимальных методов и приемов обучения и др. аспектов, позволяющих совершенствовать свою педагогическую деятельность; 3) конструктивно-проектировочная деятельность – составление рабочих программ, учебно-методических, оценочных материалов и др.; 4) научно-исследовательская деятельность – поиск и разработка новых знаний, их систематизация и превращение научных знаний в учебные; 5) воспитательная деятельность – создание воспитательной среды в целях формирования личностных качеств обучающихся, их профессионального самоопределения, гражданской позиции и др.; 6) управленческая деятельность – деятельность по организации учебно-познавательной деятельности обучающихся, созданию гармоничной среды для развития личности, по контролю и отслеживанию результатов своей педагогической деятельности [2].

Наблюдая за практикой преподавания психологических дисциплин, мы можем отметить, что многие преподаватели систематически применяют дидактический прием фронтального опроса на семинарских занятиях по психологической дисциплине. Результативно это или нет, решать самому преподавателю по итогам освоения дисциплины, но как показывает практика, не всегда такой прием формирует необходимый образовательный результат, которые обозначен в соответствии с выбранной компетенцией федерального образовательного стандарта. Новые реалии образования, перестраивающегося под влиянием новой эпохи, должны менять приемы образовательного процесса. Преподавание в дистанционном формате в период пандемии показало, что использование дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе было привлекательно для студентов и при должном методическом обеспечении дало результаты, удовлетворяющие преподавателей. Попытки изменить приемы организации обучения в преподавании психологии предпринимались не раз. Самым запоминающимся обоснованием необходимости такого изменения явилось положение Валентины Яковлевны Ляудис об изменении представления о предмете научного психологического знания и необходимости включения в контекст его преподавания многообразия и гетерогенности форм рационального познания.

Экстраполируя положение В. Я. Ляудис на вопрос о преподавании в целом подчеркнем, что преподавание должно быть представлено не как монологическая трансляция знаний, а как сложная, многогранная, многоаспектная основа организации учебной деятельности – процесс, состоящий как минимум из пяти подпроцессов: 1) проектирование дидактической стратегии управления процессом формирования познавательной деятельности студентов в изучении психологических дисциплин; 2) опережающее управление процессом развития познавательной деятельности с помощью учебных задач и подбора активных и интерактивных методов обучения; 3) интеграция видов интеллектуальной деятельности в процессе обучения психологии; 4) системная организация многообразных учебновоспитательных и проблемных ситуаций, репрезентирующих многообразие психологических явлений и событий; 5) создание ситуаций совместной продуктивной и творческой деятельности на основе взаимодействия как условия для соразвития личностей преподавателя и студентов [4].

Ближайшие тактические цели педагогического труда группируются вокруг трех основных целей: чтобы все обучающиеся овладели основами будущей профессиональной деятельности, приобрели определенную сумму знаний, навыков и умений, развили свои духовные, физические и трудовые (квалификационные) способности, приобрели зачатки профессиональных навыков; развивать возможности творчески осваивать новый опыт. Основой такого освоения служит целенаправленное формирование творческого и критического мышления, опыта и инструментария учебно-исследовательской деятельности, ролевого и имитационного моделирования, поиска и определения собственных личностных смыслов и ценностных отношений; воспитать каждого студента высоконравственной, гармонически развитой личностью с научно-материалистическим мировоззрением, гуманистической направленностью и т.п.

Соотношение этих целей в условиях современной вуза таково, что результатом образовательного процесса является становление человека честного, порядочного, умеющего работать самостоятельно, реализовать свой человеческий потенциал. Анализ педагогической практики высшей школы показывает, что для опытного научно-педагогического работника весьма трудно чётко и однозначно назвать методы, которыми он пользуется на своих занятиях. Конечно, преподаватель максимально использует все то, что на сегодняшний момент накоплено в его педагогической практике, включающей и новизну, и традиции [16].

В современных условиях повышение эффективности вузовского образования в значительной мере обеспечивает использование активных методов обучения, сущность которых заключается в создании дидактических и психологических условий, способствующих проявлению интеллектуальной, личностной и социальной активности обучающихся. Под активными методами обучения имеются в виду методы, которые реализуют установку на большую активность субъекта в учебном процессе, обеспечивая интенсивное развитие познавательных мотивов, интереса, творческих способностей; а также позволяют организовывать учение как продуктивную творческую деятельность, обеспечивающую возможность обучающимся достигнуть поставленных задач преподаваемой дисциплины, тем самым формируя у них профессиональные компетенции.

Среди современных активных методов обучения можно выделить три группы методов, наиболее продуктивных при преподавании психологии, ориентированном на управление формированием разных видов мышления (предметно-ситуативного, наглядно-образного, понятийного). Это методы программированного обучения, проблемного обучения, интерактивного (коммуникативного) обучения. Каждая из этих групп методов создает присущий ей инструментарий воздействия, которым выражаются сущность метода и границы его влияния.

Не вдаваясь в историю разработки данных методов, отметим, что каждый из них возникал как попытка преодоления ограниченности традиционных методов обучения вновь созданным активным методом. Главное состоит в том, что каждый из названных подходов вносит свой вклад в формирование познавательной активности обучающихся, которая означает интеллектуально-эмоциональный отклик на процесс познания, стремление обучающихся к учению, к выполнению индивидуальных и общих заданий, интерес к деятельности самого преподавателя и других студентов. Кроме того, преподаватель должен через свои занятия формировать у обучающихся познавательную самостоятельность, которая будет способствовать стремлению и умению самостоятельно мыслить, ориентироваться в новой ситуации, находить свои подходы к решению задач, желанию не только понять усваиваемую учебную информацию, но и способы добывания знаний [5].

В работе В. Я. Ляудис отмечены основные пути повышения активности обучаемого и эффективности учебного процесса: 1) усиление учебной мотивации обучающегося за счет внутренних и внешних мотивов; 2) создание условий для формирования новых и более высоких форм мотивации (стремление к самоактуализации, самовыражению и самопознанию личности в процессе обучения); 3) предоставление обучающемуся новых, более эффективных средств для реализации установок на активное овладение новыми видами деятельности, знаниями и умениями; 4) обеспечение большего соответствия организационных форм и средств обучения его содержанию; 5) повышение напряженности умственной работы обучающегося за счет более рационального использования времени учебного занятия, интенсификации общения обучающихся с преподавателем и обучающихся между собой; 6) обеспечение научно обоснованного отбора подлежащего усвоению материала на основе его логического анализа и выделения основного (инвариантного) содержания; 7) всесторонний учет возрастных возможностей и индивидуальных особенностей обучающихся. Безусловно, из всех перечисленных путей не может в равной степени использоваться все вышеперечисленные пути. В своей педагогической деятельности научно-педагогический работник в конкретных вариантах делает акцент на одном или нескольких приемах повышения эффективности обучения [4].

Необходимо отметить, что преподаватель должен выступать организатором учебной деятельности обучающегося не только на лекции, практических, лабораторных занятиях, но и в процессе самостоятельной работы. Благодаря такой организации учебного процесса обучающийся выступает не пассивным потребителем информации, а активным ее «добытчиком» и производителем.

Активная учебная деятельность обучающихся способствует формированию более прочных знаний и умений, а также критического мышления. В наибольшей степени это преимущество диалогического метода реализуется на семинарах и консультациях, поскольку диалог и дискуссия являются основой этих форм учебных занятий. Их эффективность зависит от того, каким образом ставятся вопросы. Во время проведения контактной аудиторной работы перед нашими студентами ставились такие вопросы:

-

1) побуждающие репродуктивную активность: «расскажите», «опишите», «дайте характеристику», «раскройте», «дополните»;

-

2) стимулирующие продуктивную активность: «сравните», «сопоставьте», «обобщите», «сделайте вывод», «проанализируйте», «выделите», «как связаны».

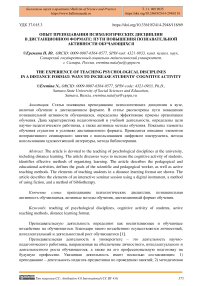

В дистанционном формате ответы на поставленные вопросы нам удалось получить с использованием цифрового инструмента «Интерактивной доски Jamboard (Рисунок 1, 2).

Ь с? ^ • Выбрать фон Очистить фрейм

4 о

в

О"

ш

Рисунок 1. Фрагмент интерактивного семинарского занятия с использованием цифрового инструмента «Интерактивной доски Jamboard»

^ С? ®, • Выбраи фон Очистить фрейм

Рисунок 2. Фрагмент интерактивного семинарского занятия с использованием цифрового инструмента «Интерактивной доски Jamboard»

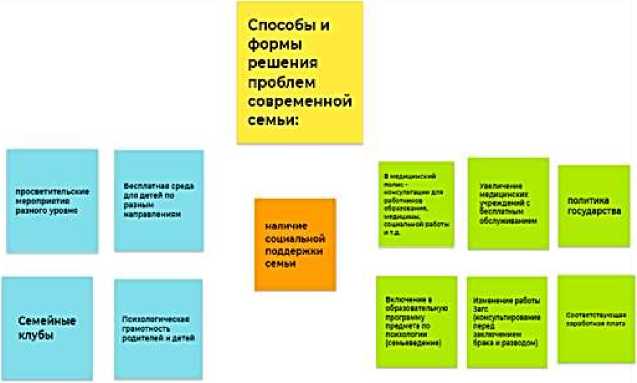

Также с помощью этого инструмента мы работали на семинарских занятиях в группах по решению ситуативных задач. Работа велась в подгруппах, которые мы создавали во время учебного занятия, тем самым формируя не только общепрофессиональные и профессиональные компетенции, но и универсальную компетенцию «Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде» (Рисунок 3, 4).

Ъ tf ^ • Выбрать фон Очистить фрейм

Л

О 0 в

О' а

МОДЕЛЬ ЗДОРОВОЙ СЕМЬИ ж

УВАЖГНМ к мужчине это: прмимать ап мюритет и статус ь лидер*, «нм аы сам»—,: Г

Памтгнлым

Оимчаоо* иуИСай*

ярааргтачъмы! я

ОТ» «О!I f«MM:

"рх’рач’еу нуыыыы рмеом ■мЖаЮТар

спорт -основа

здоровой жизни

УВАЖЕНИЕ К ЖЕНЩИНЕ ЭТО

Признавать женщину как отдельную к уникальную личность (ФИВ особенна*, не такав км все £

обща ни» Вирусу роамьа можно 6*3 оласаны* повалиться проблеме* и услышать |иям>ь4 совет и слова лошарами, а на порицание X

еТиОСИХ* К *f« заслугам в достижением * 'гьамть «го матереем и увлемииа: при!»»•«•» »то

До «греть его решением;: Признавать его ум и способности;

Необходимо помнит*, что спорт ■ это основе здоровы) нации. Спорт способен укрепить семью, если замиматьса им С детыми все свободное «рема Это укреп,пьет не только семьи, но и

Прапнавать •• приапеалтельмость м сессуальместь.: Дне юемавиш ••мам правилам*,* тон голоса.

Прммлыжм и на МвеваюввМ Вормупыроаж.

г маем ио И Трупу женщины я ее ве*< геном.

«иГфввЛвииЫМ МО со мание ■ОМфСрТМЫ! условий ммцима мчат чуестаооатьсвоа активно умелое а ними самый гоаиомиаоа »*Ивн*. •уОСТО и лореимжм*.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ Собственным примером показывать важность спорта и здорового образа жизни.: Выделить врем* д не совместные тренировок с детьми.:

Прививать полезные пищевые привычки.: Вырабатывать здоровое пищевое поведекме/рассказы вать о пользе и вреде разных продуктов пытании

Рисунок 3. Элемент интерактивного семинарского занятия

с использованием цифрового

инструмента «Интерактивной доски Jamboard»

Рисунок 4. Элемент интерактивного семинарского занятия с использованием цифрового инструмента «Интерактивной доски Jamboard»

Каждая группа выполняла задание в течение отведенного времени, а преподаватель переходил от группы к группе, контролируя выполнение заданий. Подготовившись, все возвращались в общий чат и презентовали групповую работу. Это очень активизировало деятельность всех студентов, т.к. каждый должен был участвовать в презентации данного проекта. Выслушав презентации студентов, мы организовывали беседу. В ходе беседы, опираясь на знания и опыт студентов, с помощью тщательно продуманной системы вопросов удавалось достичь закрепления и углубления новых знаний и формулирования обобщений и выводов. Задания, конечно, же оценивались в баллах. Необходимо отметить, что такая аудиторная работа позволяла нам удерживать контингент в активной позиции, посещаемость групп составляла около 90 %, а в каких-то группах и 100%.

Хотелось бы поделиться также опытом использования активных словесных методов обучения, которые мы использовали при организации обучения в дистанционном формате. Словесные методы занимают ведущую позицию среди методов преподавания психологии. Они позволяют в короткий срок передать большую по объему информацию. Типичными словесными методами являются рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, работа с книгой. Эти методы преимущественно использовались на лекциях, семинарах, в самостоятельной работе студентов с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и художественной литературой.

Остановлюсь на методе использования художественной литературы. Материалы литературы и других видов искусства содержат грандиозную «коллекцию» фактов и мнений о людях, об их психологии. Известен опыт использования литературных текстов в формировании личности обучающихся при преподавании педагогической психологии, в частности, раздела «Психология воспитания». Отличительной особенностью психологии семейных отношений как научной дисциплины стала ее неразрывная связь с психологической практикой. Именно социальный запрос на оптимизацию отношений в семье, упрочнение супружеских и детско-родительских отношений, решение проблем воспитания детей в семье ускорил развитие данной научной дисциплины. Но у обучающихся часто не хватает житейского опыта, что затрудняет изучение теоретических основ современной семейной психологии.

В со сказанным одним из эффективных методов работы в психологической и психотерапевтической практике является библиотерапия, предполагающая использование существующих литературных произведений либо создание произведений самим клиентом. Библиотерапия рассматривается Татьяной Юрьевной Колошиной и Александром Александровичем Трусь так же, как направление арт-терапии, основанное на исцеляющем воздействии слова, т.е. на самовыражении через сочинение [ 3 ] .

При использовании литературных произведений в процессе изучения семейной психологии акцент делается на такие аспекты, как анализ психологической характеристики героев произведения (характер персонажа раскрывается в поступках, в отношении к другим людям, проявляется в портрете, в описаниях чувств героя, в его речи, в изображении условий, в которых он живет и действует), выявление копинг-стратегий преодоления проблемных ситуаций главным героем (или героями), а также основных защитных механизмов, используемых им (или ими), общая эмоциональная окрашенность авторского произведения, установление взаимосвязи между реальной проблемной ситуацией клиента и ее авторской проекцией в произведении.

На основе анализа сюжета, психологических характеристик героев произведения, а также специфики разрешения героями различных проблемных ситуаций можно выявить особенности взаимоотношений супругов, их отношений с окружающими, отметить моменты осмысления человеком собственной жизни, рефлексивного анализа необходимости изменить некоторые жизненные стратегии, пересмотреть основные достижения и упущения в супружеской и родительской сферах жизни.

Русская литература богата произведениями, в которых тема семьи является главной, а нередко и жанрообразующей. Семейные связи, ценности, отношения – объект художественного исследования, начиная с древнерусской литературы и заканчивая современными произведениями. Писатель всегда психолог, он открывает перед читателем тайные движения души человека, скрытые мысли и переживания, глубинные основы характера. Признанными мастерами психологической прозы XIX в. являются М.Ю. Лермонтов, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, ХХ века – И.А. Бунин, М.А. Шолохов, В. Шукшин, В. Распутин, Л. Петрушевская. В художественном тексте, как в капле росы, отражается реальный мир, но пропущенный через сознание его создателя – автора. Литературное произведение содержит смоделированные ситуации, которые могут быть материалом для аналитической деятельности студента – будущего психолога или педагога-психолога.

Для работы по курсу «Психология семейных отношений» продуктивный материал могут дать семейно-бытовые повести и семейные рассказы Л.Е. Петрушевской «От заката до рассвета», «Музыка ада», «Шопен и Мендельсон», «Жена собаки», «Гигиена» и др. Рассказ Людмилы Петрушевской «Шопен и Мендельсон» мы использовали на одном из практических занятий курса. Обучающиеся знакомились с рассказом непосредственно на семинаре. После его прочтения они получали задание проанализировать образ мыслей героев, а также выявить позицию автора по поставленным проблемам по предложенному преподавателем алгоритму, оформить результаты анализа в эссе и представить его публично. При разработке заданий используются как принципы литературного анализа текста, так и приемы психоанализа. Например, задания «определить тему и идею данного произведения; назвать основные проблемы» предполагают знания по теории литературы и умения литературоведческого разбора текста, а также ориентированы на способности студентов увидеть традиционность или новизну тематики и проблематики рассказа. Приведенные выдержки из эссе студентов свидетельствуют об общем понимании рассказа: «Это рассказ о взаимоотношениях людей в современном мире, о непонимании их друг другом, о равнодушии и невежестве, об отсутствии духовности в людях. Героиня – представитель современного поколения молодых женщин – «брошка»; «Главная мысль рассказа – бездуховность губит красоту, гармонию, любовь. Не случайно героиня в финале тревожится: «Кто придет им на смену?».

Образовательные результаты курса «Психология семейных отношений» требуют коррекции подобных ответов, так как через рассказ возможна апелляция к темам «полной» и «неполной» семьи, «полноценной» и «неполноценной» семьи. «Старички», прожившие жизнь без детей; семейная потребительская жизнь главной героини – это современная норма или отклонение от нормы, это хорошо или плохо, где «золотая середина? Подобные вопросы помогают организовать в студенческой аудитории дискуссию, в ходе которой формируются не только общекультурные (универсальные), но и профессиональные компетенции, заложенные основной образовательной профессиональной программой по направлениям подготовки «Психология» и «Психолого-педагогическое образование».

Традиционный для филологического анализа текста вопрос об определении отношения автора к героям произведения и поставленным проблемам позволяет актуализировать не только знания о способах выражения авторской позиции (прямая оценка, лирические отступления, символы, название произведения, описания природы, портрет, интерьер и т.д.) и спрятанных в тексте авторских решениях, но и предложить студентам ролевую игру, когда автор выступает в роли психолога или педагога-психолога, задача которого – диагностика и психологическое обследование семьи. Предварительный детальный анализ авторской позиции (примеры из эссе студентов: «Чувствуется ирония писательницы по отношению к героине, презрительно называемой «брошкой», то есть никому не нужной, брошенной, никчемной»; «Автор откровенно иронична, рассказывает о героях нарочито легко, используя неформальный стиль повествования».

Ответы студентов на вопрос: «Как вы можете определить свое отношение к прочитанному?» – демонстрируют широкий спектр пережитых ими как читателями чувств: «Мне рассказ понравился. Он вызывает смешанные чувства: от легкой грусти, светлой тоски и некоторого восторга до невероятной скорби и отчаяния» и т.д.

Эмоционально-оценочное переживание описанной в рассказе истории – не единственный образовательный результат практического занятия. Далее студентам предлагается задание по дописыванию рассказа с благополучным финалом по разным сценариям: например, с религиозной точки зрения, с позиции человека, который «плывет по течению», с позиции человека, который считает себя «хозяином жизни».

Предложенные студентами финалы свидетельствуют прежде всего о видении собственной семьи, дают представление о современной тенденции развития брачносемейных отношений, а также о готовности понимании необходимости понять и принять людей, имеющих «чужие» нормы и ценности. Задание дать обоснование своей оценки характеров героев произведения, их поступков и переживаний в большей степени ориентировано на будущую профессиональную деятельность психолога или педагога-психолога, и при этом его выполнение потребует от студентов максимального погружения в художественный текст и творческую мастерскую писателя.

Приведенные выше цитаты из работ студентов показывают, что итогом работы стал иной уровень понимания рассказа и обобщения по сравнению с имевшими место после первого прочтения: «Главная героиня (без фамилии, типична) – невежественная, равнодушная, эгоистичная женщина, прекрасное не для нее. Такое восприятие героини возникает благодаря используемым авторским приемам: саморазоблачающему монологу, стилистически сниженной речи («че», «тьфу», «проклятый»), описанию скудного интерьера (диван, телефон, телевизор).

Задание «Сделайте выводы и обоснуйте их» нацелено на формирование (развитие) способности студентов к оценочным суждениям, в частности о типах супружеских отношений, о способах взаимодействия с окружающим миром, о возможности / невозможности изменять себя и среду, а также учит определять стратегии выхода из конфликтных ситуаций: «…Данное произведение учит ценить каждый прожитый день, обращать внимание не только на свои чувства и эмоции, но и на жизнь окружающих людей».

Таким образом, использование текстов художественной литературы на занятиях по семейной психологии помогает преподавателю организовать изучение студентами форм брачно-семейных отношений, типов и динамики супружеских отношений, проблемы удовлетворенности браком и супружеской совместимости, а также получить опыт построения общения и взаимодействия с людьми в различных условиях их жизнедеятельности, заставляет размышлять над такими явлениями, как человечность, эгоцентризм, любовь, эмпатия.

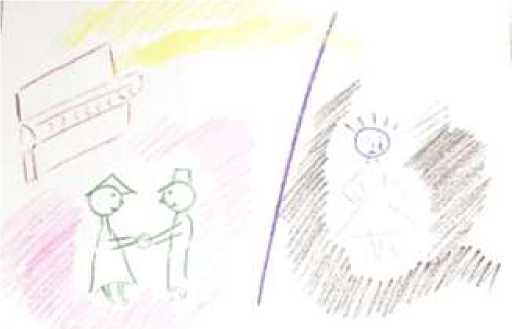

Дополнительно для определения эмоционального отношения к прочитанному тексту в целом и к его героям в частности можно предложить обучающимся создать идейный рисунок, через который автор хочет донести основную мысль произведения или его эмоциональное отношение к прочитанному. Использование рисунков в психодиагностике в последние годы стало распространенной процедурой, однако психологический смысл того, чем является рисунок, пока еще недостаточно определен. В связи с этим в задачи нашего исследования мы включили анализ рисунка как психологического феномена, продукта психической деятельности обучающегося после прочтения текста. Анализируя рисунки обучающихся, можно понять, какой образ произвел более сильное впечатление на читателя, почему именно он доминирует в восприятии текста (Рисунок 5, 6, 7).

Рисунок 5. Рисунок обучающего, отражающий содержание произведения

Использование на практических занятиях со студентами метода библиотерапии с анализом рисунка позволял студентам лучше познать психологию людей, которая особенно интересна тогда, когда человек развивается, когда хочет прийти к определенным результатам в жизни. Вместе с тем «рисуночная методика» позволяла преподавателю увидеть индивидуальные особенности автора рисунков, его личностные проблемы, которые через рисование могут быть частично разрешены. Материал (детали), представленный в рисунке, обладает большой информативностью с точки зрения использования в воспитательных, развивающих и профилактических целях студентов.

Рисунок 6. Рисунок обучающегося, отражающий эмоциональное отношение автора к произведению

Рисунок 7. Рисунок обучающего, отражающий содержание произведения

Обсуждение Рисунков, как обсуждение литературного произведения, по впечатлениям от которого они созданы, может стать одним из путей формирования готовности к будущей профессиональной деятельности психолога или педагога-психолога. Таким образом, положительный опыт использования метода библиотерапии в курсе «Психология семейных отношений» позволяет говорить о его эффективности. Среди тенденций развития методики преподавания – увеличение доли наглядных методов. Среди наиболее эффективных – метод динамической наглядности. Это демонстрация научно-популярных фильмов по психологии, художественных фильмов или видео, в которых зафиксированы реальные события жизни людей, психологической практики, выступлений ученых. Особый интерес у студентов вызывают фрагменты непрофессиональной съемки, сделанной самими студентами по определенным рекомендациям преподавателя. Такая форма работа тоже очень активизирует познавательную активность обучающихся и также ее используем в своей работе при дистанционном формате обучения.

Итак, отметим, что заметно увеличилась активность пользователей, посещаемость занятий, улучшилось качество освоения учебного материала. Преподаватели отмечают повышение самостоятельности студентов в учебно-познавательной деятельности, развитие информационных умений и навыков работы с персональным компьютером.