Организационно-технологические аспекты повышения рентабельности производства молока

Автор: Базылев М.В., Истранин Ю.В., Минаков В.Н., Левкин Е.А., Ханчина А.Р., Линьков В.В., Истранина Ж.А.

Журнал: Молочнохозяйственный вестник @vestnik-molochnoe

Рубрика: Сельскохозяйственные и ветеринарные науки

Статья в выпуске: 1 (53), 2024 года.

Бесплатный доступ

Производственными исследованиями молочно-товарного скотоводства в условиях СПК «Талашкино Агро» Смоленского района установлено, что при беспривязном содержании коров (опытная группа) с использованием выгулов среднесуточный удой был выше на 0,7 кг (4,4 %), чем у контрольной группы с привязным содержанием. Изучение технико-технологических компонентов продукционного процесса производства молока при доении коров не показали достоверных различий в обеих группах коров. Вместе в тем, у коров опытной группы установлена самая низкая себестоимость производства молока - 2170 руб./ц и наиболее высокий уровень рентабельности - 15,0% (что на 5,3 процентных пункта выше по сравнению с контрольной группой).

Молочное скотоводство, содержание коров, доение, экономическая эффективность

Короткий адрес: https://sciup.org/149145832

IDR: 149145832 | УДК: 636.08.003/636.237.1 | DOI: 10.52231/2225-4269_2024_1_9

Текст научной статьи Организационно-технологические аспекты повышения рентабельности производства молока

Молочно-товарное скотоводство – важнейший критерий развития сельских территорий, являющихся основной базой для обеспечения продовольственной безопасности и независимости в любой стране мира [4, 7, 8, 13, 16, 19, 20, 23, 26, 28, 30, 31]. Однако, как и все сельскохозяйственное производство в целом, молочное скотоводство подвержено влиянию природно-климатических факторов, эффективности организационно-управленческой деятельности руководителей, отраслевых специалистов и непосредственных технических исполнителей, осуществляющих процесс производства агропродукции, а также обеспеченности всеми видами ресурсного потенциала, в особенности биологической природы [1–21, 23–32]. Совершенствованию скотоводческой деятельности уделяется особенное внимание, позволяющее произво- дить большее количество энергоресурсоэкономной, рациональной и востребованной на рынке сырья и продовольствия агропродукции[1–7, 9, 10, 14, 17, 21, 24, 29, 31]. В связи с этим представленные на обсуждение результаты производственных исследований по изысканию организационно-управленческих и технико-технологических резервов производства молочно-товарной продукции скотоводства являются актуальными, затрагивающими непосредственный производственноэкономический интерес большого количества сельскохозяйственных производителей, активно занимающихся и продвигающих новые, инновационные механизмы реализации потенциальной продуктивности животных.

Основные теоретические и практические положения

На современном этапе производство молока в молочном скотоводстве в большей степени зависит от эффективности внедрения технологической системы автоматизированного доения крупного рогатого скота, включающей в себя коров, обслуживающий персонал (дояров-операторов и других работников, прямо или косвенно влияющих на трудоемкий процесс машинного доения). Эффективность автоматизированной системы доения непосредственно зависит от квалифицированного выполнения технологических операций обслуживающим персоналом, от типа конструкции, параметров и режимов работы доильной установки, ее узлов и систем, от своевременного и качественного выполнения слесарями-наладчиками контрольных и обслуживающих операций за доильной установкой. На основании вышеизложенного производство молока требует существенных затрат и человеческого труда [2, 3, 7, 8, 13, 14, 18, 19, 21, 24]. Организация эффективного доения возможна только лишь в условиях механизированной фермы, в комфортных условиях кормления и содержания коров. Соответствующие условия созданы в СПК «Талашкино-Агро» Смоленского района Смоленской области Российской Федерации. В хозяйстве имеются значительные внутренние резервы производства молочно-товарной продукции, для их изыскания необходимо определить эффективность проведения модернизации технологического процесса доения коров как с технологической точки зрения, так и с точки зрения экономии трудовых и других затрат, учитывая биологические особенности разводимой бурой швицкой породы крупного рогатого скота.

Швицкая порода коров разводилась в европейских и американских хозяйствах, а с XIX века – и в России. Как и в зарубежных фермерствах, здесь произошла модификация вида через скрещивание с местными быками. Первыми разводить швицев стали хозяйства Московской и

Смоленской губерний. Из-за дорогого содержания животные были недоступны крестьянам, и этим делом занимались только богатые промышленники. Главной целью тогдашних селекционеров было создание породы, максимально выносливой и устойчивой к непростым природно-климатическим условиям швейцарских высокогорных пастбищ. При этом большое значение уделялось также хорошим показателям продуктивности, что достигалось не только селекцией, но и за счет создания специальных условий содержания и кормления животных [12, 15, 21, 22]. Бурая швицкая порода считается одной из лучших в мире как по содержанию белка в молоке, так и по качеству приготавливаемых из него сыров. По данным бонитировки за 2020 год молочная продуктивность бурой швицкой породы составила 6221 кг молока, с содержанием жира 4,03% и белка 3,34% (в 2010 году продуктивность породы 3789 кг, жира 3,81% и белка 3,24%). Живая масса коров 570–600 кг, быков – 900–1000 кг. Животные скороспелые, имеют хорошие мясные качества. Убойный выход 56–59%. Швицы в каждой стране под воздействием внешних факторов и с течением времени приобрели существенные видовые изменения как во внешних признаках, так и уровне продуктивности. Так, например, в хозяйствах Германии и Австрии коровы характеризуются маленькими размерами, а в Италии и Франции они, наоборот, обладают крупными габаритами, значительной массой и высокой продуктивностью [22, 28]. Популярностью у животноводов пользуется также молочно-мясной тип коров: они характеризуются среднеразвитой мускулатурой, растянутой формой тела в длину и равными пропорциями в телосложении. Широким спросом также пользуются и мясомолочные животные, которые отличаются слаборазвитым выменем и компактными размерами тела [12, 14, 22]. Однако у швицкой породы имеются и некоторые отрицательные качества: нередки случаи, когда соски коров имеют неправильную форму, что делает невозможным доение с помощью аппарата; при доении скорость молокоотдачи очень низкая; животные очень требовательны, даже привередливы, к кормам.

Цель и задачи исследований

Основная цель исследований заключалась в сравнительной оценке технологий доения коров при привязном и беспривязном способах содержания в производственных условиях частного крупнотоварного специализированного агропредприятия СПК «Талашкино-Агро» Смоленского района Смоленской области. Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: осуществлялся анализ производственно-экономической деятельности предприятия за три последних года; на основе постановки производственного эксперимента осуществлялось изучение продуктивности коров в зависимости от технологии содержания; производилась оценка качества получаемого молока при использовании разных технологий доения коров, осуществлялась экономическая оценка данных проведенных исследований.

Материал и методы исследований

Исследованияисборданныхпроизводилисьвсельскохозяйственном предприятии СПК «Талашкино-Агро» Смоленского района в 2020– 2023 годах в зимне-весенний период времени (декабрь – апрель месяцы). Исследования включали наблюдения и учеты, осуществление постановки эксперимента (производственного опыта, состоящего из изучения двух групп коров, подобранных методом аналогов, по n = 45 животных в каждой группе), а также – использование данных годовых отчетов предприятия, бланков зоотехнического учета. Лабораторные исследования производились в специализированной метрологической лаборатории ООО «Смоленск Тест». Методика исследований общепринятая. Методологическая база исследований включала методы сравнения, логический, монографический, анализа, синтеза, дедукции, прикладной математической статистики.

Научно-хозяйственный опыт выполняли по следующей схеме (табл. 1) .

Таблица 1 – Схема исследований

|

Группа животных |

Время опыта |

Способ содержания |

Система содержания |

Способ доения |

|

1-я – контрольная |

декабрь – апрель |

привязный |

круглогодовая стойловая |

в стойлах аппаратами АДМ-8 |

|

2-я – опытная |

декабрь – апрель |

беспривязный |

круглогодовая стойловая |

в доильном зале на установке «Елочка» (2х12) фирмы «Westfalia» |

Контролем была выбрана группа с привязным способом содержания коров с доением в стойлах в молокопровод, а опытом послужил коровник с беспривязным способом содержания коров с доением в доильном зале. Проводился анализ молочной продуктивности коров стада по следующим показателям: удой, количественный и качественный состав молока. В ходе опыта учитывали следующие показатели: состояние чистоты молочной железы – визуально путем балльной оценки (1 балл – чистое вымя, 2 балла – до 10% поверхности вымени загрязнено, 3 балла – 10–30% поверхности вымени загрязнено, 4 балла – бо- лее 30% поверхности вымени загрязнено); молочная продуктивность коров оценивалась с учетом уровня продуктивности ежемесячно путем проведения контрольных доек; органолептическая оценка молока включала в себя определение цвета, вкуса, запаха и консистенции молока; физико-химические свойства и состав молока (плотность (кг/ м3) – с помощью ареометра, кислотность (Т°) – титрованием 0,1 н. щелочью (NaOH), содержание жира (%) и общего белка (%) в молоке – на приборе «Милкоскан 605», определение количества соматических клеток в молоке производили при помощи анализатора молока АКМ-98).

Результаты исследований и их обсуждение

Основные производственно-экономические показатели СПК «Талашкино-Агро» отражены в таблице 2.

Таблица 2 – Основные производственно-экономические показатели

СПК «Талашкино-Агро» Смоленского района Смоле нской области

|

Показатели |

Ед. изм. |

Годы |

2022 г. в % к 2020 г. |

||

|

2020 |

2021 |

2022 |

|||

|

Площадь земельных угодий |

га |

2102 |

1804 |

1804 |

85,8 |

|

в том числе с.-х. угодий |

га |

1816 |

1766 |

1766 |

97,2 |

|

пашни |

га |

1816 |

1766 |

1766 |

97,2 |

|

Урожайность зерновых и бобовых |

ц/га |

30,2 |

37,3 |

30,2 |

100,0 |

|

Среднегодовое поголовье крупного рогатого скота |

голов |

677 |

716 |

800 |

118,2 |

|

в том числе коров |

голов |

320 |

320 |

370 |

115,6 |

|

животных на выращивании и откорме |

голов |

285 |

300 |

320 |

12,2 |

|

Среднегодовой удой молока от коровы |

кг |

4935 |

5002 |

5018 |

101,7 |

|

Среднесуточный прирост живой массы молодняка крупного рогатого скота |

граммов |

645 |

650 |

668 |

103,5 |

|

Расход кормов на 1 корову в год |

ц корм. ед. |

40,0 |

40,0 |

64,0 |

160,3 |

|

Выход телят на 100 коров и нетелей |

голов |

85 |

85 |

90 |

105,8 |

|

Произведено на 100 га с.-х. угодий: молока |

ц |

408 |

636 |

756 |

185,3 |

|

прироста живой массы молодняка крупного рогатого скота |

ц |

51 |

75 |

94 |

184,3 |

|

Затраты труда на 1 ц: молока |

чел.-ч. |

2,51 |

2,07 |

1,51 |

60,2 |

|

прироста живой массы молодняка крупного рогатого скота |

чел.-ч. |

11,5 |

13,9 |

13,5 |

117,4 |

|

Произведено валовой продукции, всего |

тыс. руб. |

347725 |

442330 |

519680 |

149,5 |

|

Уровень рентабельности по хозяйству |

% |

+8,0 |

+5,6 |

+23,3 |

+15,3 п.п. |

Среднегодовая численность крупного рогатого скота в 2022 году составила 800 голов, что выше уровня 2020 года – на 18,2% или 123 головы. Количество коров при этом увеличилось на 50 голов (15,3%) – до 370 голов. Среднегодовой удой на корову в 2022 году составил 5018 кг молока, что на 1,7% выше уровня 2020 года. Среднесуточный прирост живой массы молодняка крупного рогатого скота повысился за рассматриваемый период на 3,5% до 688 г. Производство валовой продукции за 2022 год увеличилось на 49,5% и составило 14848 тыс. рублей. Уровень рентабельности хозяйства за последний год увеличился на 15,3 процентных пункта, что связано с ростом выпуска продукции.

В СПК «Талашкино-Агро» производство продукции животноводства ведется на промышленной основе. Дальнейшее развитие отрасли требует постоянного укрепления кормовой базы. Только при полном обеспечении скота высококачественными кормами можно успешно развивать животноводство.

На следующем этапе работы проанализированы затраты кормов на производство животноводческой продукции, данные представлены в таблице 3 .

Таблица 3 – Расход кормов на производство продукции животноводства

|

Показатели |

2020 |

Годы 2021 |

2022 |

2022 в % к 2020 г. |

|

Израсходовано кормов всего, ц корм. ед. |

12010 |

15727 |

18516 |

154,2 |

|

в т. ч. концентратов, ц корм. ед. |

1123 |

2630 |

2577 |

229,5 |

|

Расход кормов на 1 ц продукции, ц корм. ед.: |

||||

|

на молоко |

1,054 |

1,440 |

1,186 |

112,5 |

|

в т. ч. концентратов |

0,113 |

0,141 |

0,268 |

237,2 |

|

на прирост |

13,278 |

14,428 |

15,312 |

115,3 |

|

в т. ч. концентратов |

2,545 |

3,257 |

3,943 |

154,9 |

При анализе данных таблицы 3 было установлено, что общий расход кормов в 2022 году в сравнении с 2020 годом увеличился на 154,2% и составил 18516 ц корм. ед., при этом расход концентрированных кормов увеличился еще больше – в 1,3 раза (до 2577 ц корм. ед.).

Расход кормов на производство молока и говядины значительно увеличился, составив за анализируемый период 12,5% и 15,3%. Если при производстве молока расход кормов находится в пределах нормы, то на прирост расход кормов превышает отраслевой регламент в 1,3–1,5 раза.

Условия содержания и доения коров

-

1 – контрольная группа

Система содержания на данном производственном участке – круглогодовая стойловая, способ содержания – привязный.

Коровы и нетели, а также ремонтный молодняк фиксируются в стойлах цепью. Кормление животных осуществляется кормосмесями при помощи кормораздатчика ИСРК «Хозяин» 3 раза в день.

Всех коров фермы доят 2 раза в день на доильной установке АДМ-8А. Доярка работает с тремя аппаратами одновременно.

Удаление навоза осуществляется скребковым навозоуборочным транспортером ТСН-160. Его удаляют несколько раз в день, по мере накопления.

Для поения животных на ферме используются одночашечные металлические индивидуальные автопоилки ПА-1А, которые работают от водопроводной сети. Одна поилка рассчитана на двух животных.

Над стойлом каждой коровы расположена табличка с указанием клички, идентификационного номера, породы и породности, происхождения, даты рождения, очередного отела и продуктивности.

В коровниках предусмотрены выгульные площадки, которые располагаются у продольных стен зданий.

Основной производственной ячейкой фермы при групповом методе обслуживания животных является технологическая группа, т. е. группа сходных по ряду признаков животных, получающих один рацион и содержащихся в одной секции по единой технологии. Главным признаком при формировании технологических групп коров является время отёла. Разница сроков отелов коров одной технологической группы не должна превышать двух – трех недель, а количество коров в одной группе не должно быть более 50. Второй по значимости признак при формировании групп коров – молочная продуктивность.

-

2 – опытная группа

Способ содержания на данном производственном участке – беспривязный. На ферме внедрена система производства молока, которая предполагает круглогодичное беспривязное содержание коров в помещениях с организацией выгула рядом с коровником.

Для доения используют стационарные установки типа «Елочка». Первичную обработку и учет молока производят в молочном блоке. Сбор и временное хранение сырого молока осуществляют при помощи закрытых молочных танков-охладителей.

Кормят животных дифференцированно, с учетом их физиологического состояния. Корма в виде полнорационных смесей раздают два раза в сутки посредством смесителей, оснащенных компьютерными устройствами для взвешивания, поят из групповых поилок.

Производственный участок рассчитан на полный цикл воспроизводства стада и выращивания молодняка. Новорожденные телята до 80-дневного возраста содержатся в пластиковых домиках, куда их помещают спустя несколько часов после рождения. Затем молодняк переводят на групповой способ содержания (по 5–7 голов в каждой группе) и в цехе доращивания до 4-месячного возраста их «электронной мамой» становится аппарат для автоматической выпойки телят.

Продуктивностькоровикачествополучаемогомолокавзависимости от способа содержания и доения

Обязательным условием получения доброкачественного молока является содержание в чистоте тела коров, и прежде всего вымени, и волосяного покрова, что, в свою очередь, в большой мере зависит от санитарного состояния полов. В наших исследованиях нами проведена визуальная балльная оценка состояния чистоты вымени животных при различных способах содержания и доения. Так, животные, содержащиеся беспривязно (опытная группа), были оценены в 1-2 балла (1 балл - чистое вымя, 2 балла - до 10% поверхности вымени загрязнено). Животные, содержащиеся привязно (контрольная группа), получили оценку 2-3 балла (2 балла – до 10% поверхности вымени загрязнено, 3 балла – 10–30% поверхности вымени загрязнено).

Среднемесячный удой молока как основной показатель продуктивности у животных при различных способах содержания и доения несколько отличался (табл. 4).

Таблица 4 – Молочная продуктивность коров в зависимости от способа содержания и технологии доения

|

Месяц |

Группы 1 – контрольная 2 – опытная удой на суточный удой на суточный корову за удой, кг корову за удой, кг месяц, кг месяц, кг |

|||

|

Декабрь |

452±3,2 |

14,6±1,3 |

495±2,2 |

16,0±0,4 |

|

Январь |

464±4,0 |

15,0±1,4 |

470±4,5 |

15,2±1,5* |

|

Февраль |

475±2,8 |

16,4±1,1 |

483±3,2 |

16,7±1,3* |

|

Март |

495±5,6 |

16,0±2,0 |

520±5,0 |

16,8±2,0 |

|

Апрель |

530±4,8 |

17,7±1,6 |

550±3,6 |

18,3±1,6 |

|

Итого за период опыта |

2416±5,2 |

15,9±1,5 |

2518±4,8 |

16,6±3,2 |

|

Разница между группами считается достоверной при трех уровнях значимости: *** – Р ≤ 0,001; ** – Р ≤ 0,01; * – Р ≤ 0,05. |

||||

На основании таблицы 4 видно, что в среднем за период наблюдений среднесуточный надой молока от коров опытной группы составил 16,6 кг, что на 0,7 кг, или 4,4% (Р < 0,05) больше по сравнению с удоем коров, содержащихся привязно (контрольная группа).

Наиболее высокие удои коров как в контрольной, так и в опытной группах наблюдались в весенний период (март – апрель). При этом превосходство опытной группы над контрольной в марте составило 5,1% (25 кг), в апреле – 3,8% (20 кг) при недостоверной разнице.

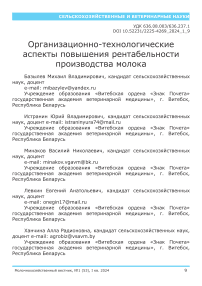

Более наглядно динамика среднесуточных удоев коров контрольной и опытных групп по месяцам отражена на рисунке 1 .

На основании представленных данных видно, что среднесуточные удои коров контрольной группы с января по апрель находились ниже уровня опытной группы: в декабре – на 1,4 кг (8,8%), в январе – на 0,2 кг (1,3%), в феврале – на 0,3 кг (1,8%), в марте – на 0,8 кг (4,8%), в апреле – на 0,6 кг (3,3%).

Рисунок 1 - Динамика среднесуточных удоев коров по месяцам, кг

Первичным звеном, где формируется качество молока, является ферма или комплекс, работающие по определенной технологии. Но независимо от применяемой технологии молоко и полученные из него молочные продукты должны быть высокого качества. Для этого важно знать и соблюдать современные требования, предъявляемые к качеству молока как сырья по органолептическим показателям, физикохимическим свойствам, составу, санитарии и безопасности. Качество молока зависит от кормления животных, соблюдения технологии машинного доения коров, применяемого доильного оборудования и его санитарно-гигиенического состояния, здоровья животных, а также немаловажное значение имеют и условия содержания животных [3, 6, 9, 10, 12, 14, 17, 21, 23, 24].

Молоко, надоенное от животных как контрольной, так и опытной групп по органолептическим показателям соответствовало требованиям доброкачественного молока и в зимний, и в весенний периоды: по цвету – белое со слегка кремовым оттенком; по консистенции – однородная жидкость без осадка, сгустков, хлопьев белка; по вкусу и запаху – чистое, свойственное коровьему молоку, без посторонних привкусов и запахов.

Данные физико-химических свойств и состава молока коров в зависимости от способа содержания и доения представлены в таблице 5. О натуральности сборного молока подопытных животных мы прежде всего судили по такому показателю, как плотность. За зимне-весенний период данный показатель во всех группах находился на уровне 1027,3–1027,8 кг/м3. Таким образом, по плотности значительных различий не отмечено.

Таблица 5 – Физико-химические свойства и состав молока коров при различных способах содержания и технологии доения

|

Период исследований |

Показатели |

Группы 1 – контрольная 2 – опытная |

|

|

Декабрь |

Плотность, кг/м³ |

1027,4±0,16 |

1027,7±0,15 |

|

Кислотность, ºТ |

17,10±0,28 |

17,10±0,23 |

|

|

Количество соматических клеток в 1 тыс./см³ |

300 |

206 |

|

|

Массовая доля жира, % |

3,82±0,02 |

3,79±0,01 |

|

|

Массовая доля белка, % |

3,10±0,02 |

3,14±0,02 |

|

|

Январь |

Плотность, кг/м³ |

1027,7±0,15 |

1027,8±0,13 |

|

Кислотность, ºТ |

16,9±0,23 |

17,2±0,26 |

|

|

Количество соматических клеток в 1 тыс./см³ |

306 |

224 |

|

|

Массовая доля жира, % |

3,77±0,03 |

3,84±0,02 |

|

|

Массовая доля белка, % |

3,05±0,01 |

3,12±0,02 |

|

|

Февраль |

Плотность, кг/м³ |

1027,4±0,16 |

1027,6±0,15 |

|

Кислотность, ºТ |

17,30±0,21 |

17,40±0,22 |

|

|

Количество соматических клеток в 1 тыс./см³ |

284 |

253 |

|

|

Массовая доля жира, % |

3,80±0,02 |

3,75±0,03 |

|

|

Массовая доля белка, % |

3,09±0,01 |

3,15±0,02 |

|

|

Март |

Плотность, кг/м³ |

1027,7±0,15 |

1027,8±0,13 |

|

Кислотность, ºТ |

17,20±0,13 |

17,40±0,22 |

|

|

Количество соматических клеток в 1 тыс./см³ |

292 |

234 |

|

|

Массовая доля жира, % |

3,82±0,02 |

3,75±0,01 |

|

|

Массовая доля белка, % |

3,12±0,02 |

3,10±0,01 |

|

|

Апрель |

Плотность, кг/м³ |

1027,3±0,15 |

1027,5±0,17 |

|

Кислотность, ºТ |

17,40±0,12 |

17,6±0,22 |

|

|

Количество соматических клеток в 1 тыс./см³ |

256 |

242 |

|

|

Массовая доля жира, % |

3,78±0,02 |

3,80±0,04 |

|

|

Массовая доля белка, % |

3,15±0,02 |

3,12±0,01 |

|

|

Итого в среднем |

Плотность, кг/м³ |

1027,5±0,08 |

1027,8±0,10 |

|

Кислотность, ºТ |

17,20±0,12 |

17,3±0,14 |

|

|

Количество соматических клеток в 1 тыс./см³ |

291 |

234 |

|

|

Массовая доля жира, % |

3,80±0,02 |

3,79±0,02* |

|

|

Массовая доля белка, % |

3,10±0,02 |

3,13±0,02** |

Разница между группами считается достоверной при трех уровнях значимости: *** – Р ≤ 0,001; ** – Р ≤ 0,01; * – Р ≤ 0,05.

При реализации молока, переработке и производстве различных пищевых продуктов большое значение придается такому химическому свойству молока, как кислотность. Показатель общей кислотности позволяет судить об уровне содержания в молоке микроорганизмов и используется для определения сорта молока. Установлено (см. табл. 5), что все молоко, полученное от всех животных за период исследований (зима – весна), имело кислотность в пределах 16,9–17,6 °Т. Таким образом, продукция, полученная от коров, содержащихся как в контрольной, так и в опытной группах в зимний и весенний периоды, по физико-химическим свойствам, таким как плотность и кислотность, не имела существенных различий, за исключением показателей химического состава молока. Главными составляющими молока являются такие показатели, как жир и общий белок [23]. Белки являются важнейшей составной частью молока. Их пищевая ценность обусловлена высокой усвояемостью (96%) и содержанием аминокислот, которые не синтезируются в организме человека и животного, но необходимы для построения белковых веществ. Как видно из приведенных данных в таблице 5, в молоке коров опытной группы содержание общего белка в среднем составило 3,13%, что на 0,03% (Р < 0,001) больше, чем в контрольной группе. В среднем за период наблюдений количество жира в молоке коров опытной группы составило 3,79%, что на 0,01% (Р < 0,05) ниже показателя в контрольной группе. По содержанию соматических клеток в молоке показатели всех групп животных находятся в пределах нормы, однако при беспривязном содержании эти показатели сведены к минимуму.

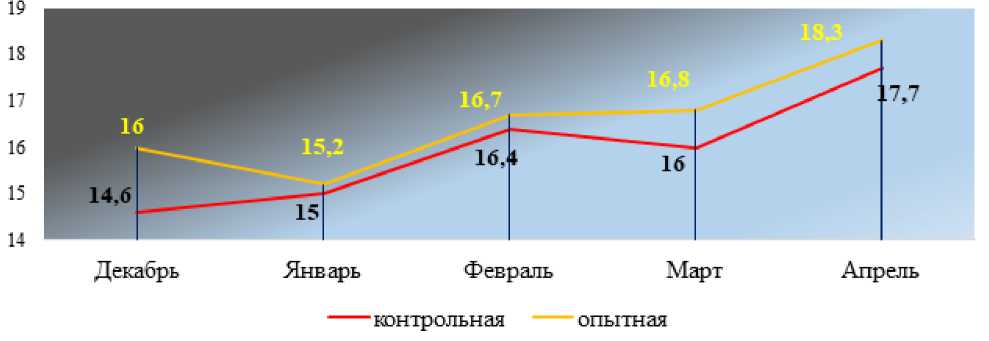

Сравнение количества полученного за период опыта молочного жира и белка в среднем на корову представлено на рисунке 2. Как по молочному жиру, так и по молочному белку, лидировала опытная группа: превосходство над контрольной группой составило соответственно 4,4% (3,6 кг) и 5,2% (3,9 кг).

Рисунок 2 - Динамика количества молочного жира и белка в среднем на корову при разных способах содержания и доения, кг

Вхозяйстведляуменьшениязагрязнениямолокамикроорганизмами проводят систематический контроль за санитарным состоянием помещений, молочной посуды, аппаратуры, позволяющий регулировать нормативные показатели молока. При необходимости принимают экстренные меры, осуществляют полномасштабную уборку помещений, мойку оборудования, проводят и другие мероприятия.

Оценку экономической эффективности различныхорганизационно-технологических условий содержания коров проводили по следующим показателям: валовое производство молока, выручка от реализации и себестоимость молока, прибыль, уровень рентабельности (табл. 6) .

Таблица 6 – Экономическая эффективность различных зоогигие-нических условий содержания

|

Показатели |

Группы 1 – контрольная 2 – опытная |

|

|

Среднесуточный удой на корову, кг |

15,9 |

16,6 |

|

Надоено молока от 1 коровы за период опыта (декабрь – апрель), кг |

2416 |

2518 |

|

Массовая доля жира % |

3,80 |

3,79 |

|

Удой в пересчёте на базисную жирность, кг |

2550 |

2651 |

|

Средняя цена реализации 1 ц молока, руб. |

2495,5 |

2495,5 |

|

Себестоимость 1 ц молока, руб. |

2275,0 |

2170,0 |

|

Прибыль на 1 ц молока, руб. |

220,5 |

325,5 |

|

Уровень рентабельности, % |

9,7 |

15,0 |

Анализ таблицы 6 показывает, что от коров опытной группы (беспривязный способ содержания) получено за период опыта на 102 ц молока больше по сравнению с контрольной группой (привязный способ содержания). В результате у коров опытной группы установлена самая низкая себестоимость производства молока – 2170 руб. за 1 ц и наиболее высокий уровень рентабельности – 15,0% (что на 5,3 процентных пункта выше по сравнению с контрольной группой).

Заключение

Таким образом, проведенные исследования позволили определить, что в среднем за период наблюдений среднесуточный надой молока от коров опытной группы составил 16,6 кг, что на 0,7 кг, или на 4,4% (Р < 0,05) больше по сравнению с удоем коров, содержащихся привязным способом (контрольная группа). Молоко, полученное от коров, содержащихся как в контрольной, так и в опытной группах в зимний и весенний периоды, по физико-химическим свойствам, таким как плотностьикислотность, не имело существенныхразличий. Установлено, что все молоко, полученное от всех животных за период исследований (зима – весна), имело кислотность в пределах 16,9–17,6 °Т. От коров опытной группы (беспривязный способ содержания) получено за период опыта на 102 ц молока больше по сравнению с контрольной группой (привязный способ содержания). В результате у коров опытной группы установлена самая низкая себестоимость производства молока – 2170 руб./ц и наиболее высокий уровень рентабельности – 15,0% (что на 5,3 процентных пункта выше по сравнению с контрольной группой).

Предложение производству

При реконструкции животноводческих помещений в СПК «Талашкино-Агро» Смоленского района» и аналогичных отмеченному агропредприятию целесообразно переводить коров на беспривязный способ содержания с использованием для доения установку «Елочка» (2×12) фирмы «GEOWestfalia», что позволяет увеличить молочную продуктивность животных на 4,4%, а уровень рентабельности производствамолока поднять на 5,3 процентных пункта.

Список литературы Организационно-технологические аспекты повышения рентабельности производства молока

- Абрамова, Н.И. Ключевые аспекты совершенствования современной вологодской популяции айрширской породы / Н.И. Абрамова, Г.С. Власова, Л.Н. Богорадова // Генетика и разведение животных. - 2019. - № 2. С. 48-55.

- Анищенко, А.Н. Модернизация производства - основа повышения эффективности молочного скотоводства: монография / А.Н. Анищенко. - Вологда: ИСЭРТ РАН, 2016. - 162 с.

- Афанасьева, О.Г. Повышение конкурентоспособности -важнейший фактор обеспечения устойчивого развития молочного скотоводства в сельскохозяйственных организациях: монография / О.Г. Афанасьева. - Москва: ИНФРА-М, 2017. - 118 с.

- Владимиров, Н.А. Развитие молочного скотоводства в регионах Российской Федерации: экономико-статистическое исследование / Н.А. Владимиров // Вопросы статистики. - 2023. - № 30. - С. 87-97.

- Влияние генетических и паратипических факторов на молочную продуктивность коров и пути ее повышения / С.Г. Лебедев [и др.] // Ветеринарный журнал Беларуси. - 2021. - № 1 (14). - С. 87-91.

- Иванова, Д.А. Изменение качественных показателей молока в зависимости от сезона года у коров черно-пестрой породы на территории Вологодской области / Д.А. Иванова // Молочнохозяйственный вестник. - 2023. - № 2. - С. 76-85.

- Инновационное развитие агропромышленного комплекса как фактор конкурентоспособности: проблемы, тенденции, перспективы: коллективная монография: в 2 ч. / Л.М. Васильева [и др.]; под общ. ред. Е.С. Симбирских. - Киров: Вятская ГСХА, 2020. - Ч. 2. - 430 с.

- Китиков, В.О. Анализ научно-технического уровня процессов производства молока / В.О. Китиков // Весц Нацыянальнай акадэмМ навук Беларуск Серыя аграрныхнавук. - 2017. - № 1. - С. 99-108.

- Кудрин, А.Г. Ключевые ферменты крови как признак селекции молочного скота / А.Г. Кудрин // Молочнохозяйственный вестник. -2021. - № 1. - С. 33-43.

- Кудрин, А.Г. Ферментный профиль сыворотки крови у клинически здорового молочного скота как признак селекции / А.Г. Кудрин // Молочнохозяйственный вестник. - 2022. - № 1. - С. 85-95.

- Минаков, В.Н. Эффективность производства молока в различных технологических условиях / В.Н. Минаков, В.Д. Мазейко // Горинские чтения. Наука молодых - инновационному развитию АПК: материалы Международной студенческой научной конференции (2829 марта 2019 г.): в 4 т. / Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина. - п. Майский, 2019. - Т. 2. - С. 118119.

- Молочная продуктивность коров бурой швицкой породы и результаты ее реализации в условиях Смоленской области / А.С. Герасимова [и др.] // Международный вестник ветеринарии. - 2020. -№ 4. - С. 87-93.

- Научные принципы регулирования развития АПК: предложения и механизмы реализации 2022 / В.Г. Гусаков [и др.]; редкол.: В.Г. Гусаков (гл. ред.) [и др.]. - Минск: Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2022. - 102 с.

- Повышение биоадаптивного потенциала дойного стада коров при производстве молока / М. В. Базылев [и др.] // Молочнохозяйственный вестник. - 2021. - № 3. - С. 21-36.

- Прищеп, Е.А. Зависимость продуктивных качеств коров бурой швицкой породы от физиологического развития / Е.А. Прищеп, Д.В. Леутина, А.С. Герасимова // Аграрный научный журнал. - 2021. - № 5. - С. 71-74.

- Ресурсосберегающаятехнология направленного выращивания высокоценных племенных телок и нетелей: рекомендации / А.И. Портной [и др.]. - Горки: БГСХА, 2017. - 51 с.

- Совершенствование молочного скота Вологодской области: монография / А.Г. Кудрин [и др.]. - Вологда; Молочное: ВГМХА, 2015. - 147 с.

- Современные технологии и средства механизации производства молока: аналитический обзор / В.Н. Дашков [и др.]. - Минск: Белорусский научный институт внедрения новых форм хозяйствования в АПК, 2002. - 42 с.

- Создание комфортных условий содержания коров в различных технологических условиях ферм и комплексов / В.Н. Тимошенко [и др.] // Ветеринарный журнал Беларуси. - 2019. - № 2. - С. 108-112.

- Социокультурная политика органов власти Республики Беларусь на территории крупнотоварного агрохозяйства ОАО «Александрийское» Шкловского района: стимулирование производства сельскохозяйственной продукции / М.В. Базылев [и др.] // Современные научные изыскания в сфере государственного и муниципального управления: материалы научно-практической конференции (с Международным участием), посвященной Дню Российской науки (г. Луганск, 8 февраля 2023 г.). - В 2-х частях. Ч. 2. - Луганск: Ноулидж, 2023. - С. 17-26.

- Стрекозов, Н.И. Развитие молочного скотоводства: резервы и возможности / Н.И. Стрекозов, В.И. Чинаров // Вестник АПК Верхневолжья. - 2016. - № 3. - С. 35-40.

- Татуева, О.В. Оценка продуктивных качеств коров бурой швицкой породы / О.В. Татуева, Д.Н. Кольцов // Сборник научных трудов КНЦЭВ. - 2021. - Т. 10. - № 1. - С. 132-140.

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» / Принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 года № 67 (с изменениями на 15 июля 2022 года). - 2023. - С. 1. - URL: https://docs.cntd.ru/ document/499050562 (дата обращения: 16.09.2023).

- Технологические рекомендации по организации производства молока на новых и реконструируемых молочнотоварных фермах: монография / Н.А. Попков [и др.]; РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству». - Жодино, 2018. - 138 с.

- Формирование эффективных организационно-экономических отношений в АПК: вопросы теории и методологии / В.Г. Гусаков [и др.]; под ред. В.Г. Гусакова. - Минск: Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси, 2022. - 133 с.

- Хомичева, С.Н. Молочная продуктивность коров черно-пестрой породы в зависимости от влияния различных факторов / С.Н. Хомичева, С.В. Мошкина // Инновации в научно-техническом обеспечении агропромышленного комплекса России: материалы Всероссийской (национальной) научно-практической конференции (г. Курск, 5-6 февраля 2020 г.). - Ч. 2. - Курск: ФГБОУ ВО Курская ГСХА, 2020. - С. 158-162.

- Шумейко, Н.Н. Интенсивное развитие молочного скотоводства в условиях обеспечения продовольственной безопасности / Н.Н. Шумейко // Экономические отношения. - 2020. - Т. 10. - № 1. - С. 201-216.

- Genetic analysis of efficiency traits in Austrian dairy cattle and their relationships with body condition score and lameness / A. Köck [ets.] // J. Dairy science. - 2017. - № 101. - Pp. 445-455.

- Invited review: Learning from the future - A vision for dairy farms and cows in 2067 / J. H. Britt [ets.] // Journal of Dairy Science. -2018. - Vol. 101. - Iss. 5. - Pp. 3722-3741.

- Linear Mixed-Effects Model to Quantify the Association between Somatic Cell Count and Milk Production in Italian Dairy Herds / T. Luo [ets.] // Animals. - 2023. - Iss. 13. - Vol. 80. - Pp. 1-13.

- Ragkos, A. Impact of Feeding Pattern on the Structure and the Economic Performance of Dairy Cow Sector / A. Ragkos, G. Koutouzidou, A. Theodoridis // Dairy. - 2021. - № 2. - Pp. 122-134.

- The future of phenomics in dairy cattle breeding / J.B. Cole [ets.] // Animal Frontiers. - 2020. - Vol. 10. - Iss. 2. - Pp. 37-44.