Отношение школьников к педагогической профессии в контексте задач развития региональной системы образования

Автор: Матросова Ю.С.

Журнал: Известия Волгоградского государственного педагогического университета @izvestia-vspu

Рубрика: Педагогические технологии в системе общего образования детей и молодежи

Статья в выпуске: 3 (196), 2025 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследования, проведенного в рамках внутреннего гранта РГПУ им. А.И. Герцена. Дан анализ результатов опроса учащихся психолого-педагогических классов в сравнении с генеральной совокупностью учащихся, посвященной отношению к педагогической профессии. Сформулировано предложение о внесении изменений в модель организации профильных психолого-педагогических классов, которые будут способствовать решению региональных задач развития образования.

Психолого-педагогические классы, отношение к профессии, педагогическая профессия, ориентация на профессию

Короткий адрес: https://sciup.org/148330636

IDR: 148330636

Текст научной статьи Отношение школьников к педагогической профессии в контексте задач развития региональной системы образования

В настоящее время популяризация педагогической профессии и выявление педагогически одаренной молодежи становятся актуальными задачами государственной образовательной политики. Очевидно, что от качества подготовки педагогических кадров в значительной степени зависят возможность достижения национальных целей и задач развития страны, способность подрастающего поколения к саморазвитию, а также уровень научно-технического развития страны в целом. В Концепции подготовки педагогических кадров для системы образования на период до 2030 года учитель рассматривается как ключевая фигура, определяющая качество образования [1].

В то же время бесспорным сегодня становится тот факт, что педагогические знания и навыки приобретают ценность далеко за пределами сферы образования. Наиболее востребованные в современном мире такие способности и качества человека, как умение работать в команде и готовность к сотрудничеству, умение работать с информацией; развитие мягких навыков и лидерских качеств напрямую связаны с педагогическими знаниями.

Из всего вышесказанного получается, что значимость педагогической профессии и педагогических знаний сегодня не вызывает сомнений. Однако по-прежнему актуальной для педагогической профессии остается проблема двойного негативного отбора [3], вызванная неуверенностью молодежи в престижности профессии. Ежегодно в педагогические вузы поступают не самые успешные абитуриенты, а после окончания вуза педагогами становятся не лучшие выпускники. При этом школы продолжают испытывать «кадровый голод». Нехватка педагогических кадров превращается сегодня в действительную угрозу для системы образования.

В результате этого поиск современных и эффективных способов выявления педагогически одаренной молодежи становится особенно актуальным. В числе региональных задач развития образования сегодня находятся создание условий для качественной ранней профориентации школьников, помощь в профессиональном самоопределении через систему социальных проектов и волонтерского движения, сопровождение педагогически одаренной молодежи и обеспечение непрерывного педагогического образования.

* Исследование выполнено за счет внутреннего гранта РГПУ им. А.И. Герцена (проект №33ВГ).

Особая роль в решении этих задач принадлежит педагогическим вузам. На них возлагается серьезная миссия в решении задач развития регионов. Взаимосвязь школы и вуза может обеспечить не просто выявление школьников, ориентированных на педагогическую профессию, но позволит создать условия для их адресного сопровождения, что будет способствовать повышению качества подготовки педагогических кадров.

Анализ регионального опыта Санкт-Петербурга по ориентации школьников на педагогическую профессию показывает, что для решения обозначенных задач используются разнообразные возможности. Богатым опытом их создания обладает Герценов-ский университет, находящийся в тесном сотрудничестве со школами и предоставляющий широкие возможности для знакомства с педагогической профессией и ранней профессиональной ориентации школьников. В частности, на базе РГПУ им. А.И. Герцена создан Герценовский образовательный округ, в рамках которого осуществляется взаимодействие образовательных организаций различных типов, направленное на поддержку осознанного профессионального самоопределения обучающихся и непрерывную подготовку педагогических кадров. Ежегодно в РГПУ им. А.И. Герцена для школьников и студентов проводятся интеллектуальные состязания, крупнейшим из которых является Межвузовская олимпиада школьников «Первый успех» по педагогическому профилю – единственная олимпиада, входящая в Перечень Российского совета олимпиад школьников. Герценовским университетом инициированы научные и методические мероприятия, а также такие проекты, как «Продленка с Герценовским университетом», «Педагогические сезоны», «МегаГерц», которые способствуют популяризации педагогических знаний, поиску ответов на актуальные вопросы современного образования в профессиональном сообществе.

Одним из способов системного и комплексного решения региональных задач, связанных с привлечением талантливой молодежи в педагогическую профессию и реализацией непрерывного педагогического образования, стало создание сети профильных психолого-педагогических классов.

Стратегической целью формирования сети профильных психолого-педагогических классов является создание условий для самореализации и ранней профориентации в целях самоопределения и дальнейшего выбора профессионального пути педагогически одаренных школьников в контексте выстраивания непрерывной системы сопровождения профессионального развития педагогических работников [2].

Предполагается, что психолого-педагогические классы смогут удовлетворить потребности старшеклассников в приобретении востребованных сегодня навыков самопознания и самоопределения, сотрудничества и командной работы, осуществления эффективной коммуникации и самопрезентации и др. В то же время погружение в современный контекст педагогической деятельности на основе междисциплинарного подхода вызовет интерес и мотивацию к получению педагогической профессии, что позволит решать задачу ранней профессиональной ориентации педагогически ориентированной молодежи.

В исследовании РГПУ им. А.И. Герцена «Включение будущих педагогов в решение образовательных задач региона по организации деятельности классов психологопедагогической направленности» в рамках внутреннего гранта одной из задач было выявление отношения школьников к педагогической профессии. Решение этой задачи позволило определить, действительно ли обучение в классах психолого-педагогической направленности оказывает положительное влияние на мотивацию школьников к получению педагогической профессии, повышает престиж профессии педагога и способствует реализации идеи непрерывного педагогического образования.

В исследовании приняли участие 530 школьников, из них 236 учащихся 10 и 11 психолого-педагогических классов и 294 учащихся непедагогических классов различных школ Санкт-Петербурга. Такая выборка позволяет изучить мнение учащихся пси- холого-педагогических классов в сравнении с генеральной совокупностью старшеклассников.

Достоверность данных обеспечивается также выбором образовательных организаций: в исследовании участвовали школы разных районов города с различными статусами – общеобразовательные, с углубленным изучением отдельных предметов, лицеи и гимназии.

Для проведения исследования был выбран метод анкетирования, обеспечивший большой охват респондентов.

Вопросы анкеты можно разделить на несколько блоков. В первом блоке участникам были предложены вопросы, связанные со значимыми видами профессиональной деятельности, а также с характеристиками профессиональной деятельности педагога. Школьникам было предложено оценить качественные характеристики профессии педагога, определить, является ли данная профессия общественно и личностно значимой.

Во втором блоке анкеты участникам предлагалось указать предпочтительные для них сферы профессиональной деятельности и оценить степень уверенности в своем профессиональном выборе. Также в этом блоке анкеты школьникам нужно было задуматься о том, хотели бы они обучаться в психолого-педагогическом классе.

Последний блок вопросов был предложен только учащимся психолого-педагогических классов. Здесь школьникам было необходимо оценить удовлетворенность своим обучением в профильном классе, указать, помогло ли им обучение в психолого-педагогическом классе более точно определиться с выбором будущей профессии, а также обозначить, удалось ли им за время обучения лучше понять особенности профессии педагога, психолога и узнать себя самого.

Такая структура анкеты была обусловлена задачей сравнить мнения о роли педагогической профессии учащихся психолого-педагогических классов и учащихся непрофильных классов. Предполагалось, что у учащихся профильных психолого-педагогических классов будет наблюдаться более выраженное ценностное отношение к профессии педагога и мотивация в получении профессионального педагогического образования.

Остановимся на характеристике результатов, важных для понимания отношения учащихся психолого-педагогических классов к педагогической профессии.

Ответы на вопросы первого блока позволяют сделать вывод о том, что большинство школьников уверены в значимости педагогической профессии.

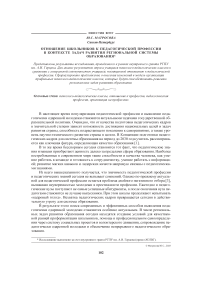

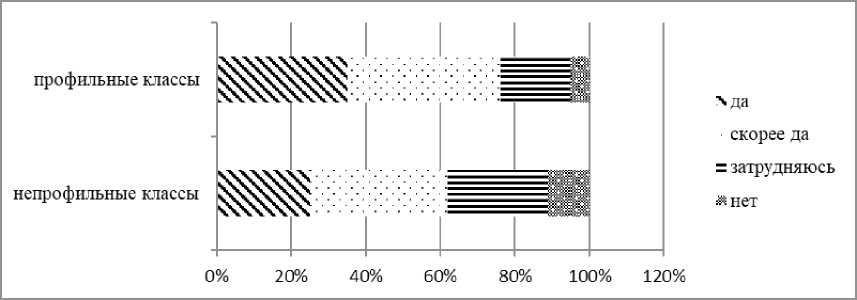

Рис. 1. Оценка социальной значимости педагогической профессии

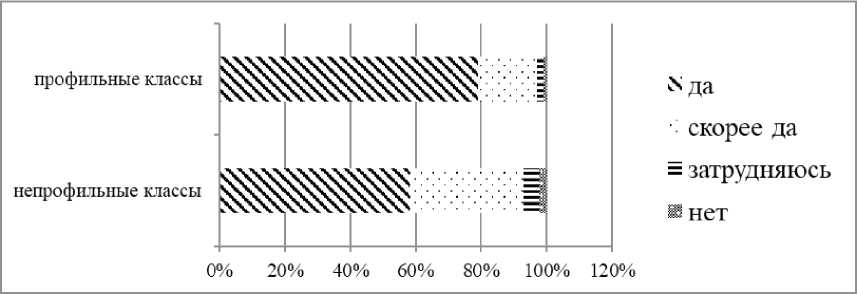

Рис. 2. Оценка духовной составляющей педагогической профессии

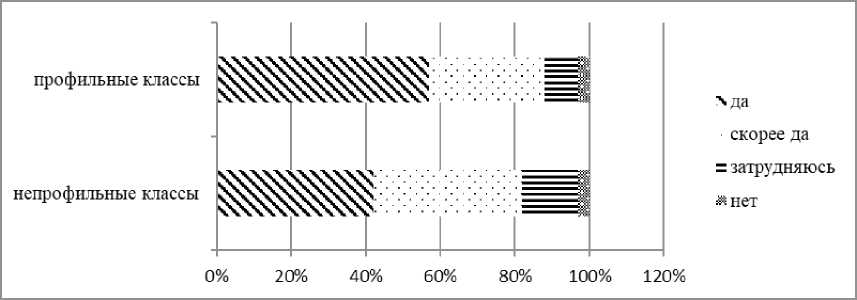

Рис. 3. Позволяет ли человеку профессия педагога использовать все способности

Из рисунка 1 видно, что 79% учащихся психолого-педагогических классов уверены, что профессия педагога позволяет приносить пользу обществу. 18% испытывают некоторые сомнения, но все-таки оценивают социальную значимость профессии скорее положительно. Ответы учащихся непрофильных классов имеют отличия в степени уверенности ребят в данном утверждении: 58% убеждены, что педагогическая профессия является общественно значимой, 35% уверены в этом не в полной мере и ответили «скорее да». Некоторые участники опроса затруднились с ответом (2% в профильных классах и 5% в непрофильных). Лишь 3% от общего количества участников опроса ответили, что профессия педагога не позволяет приносить пользу обществу (рис. 1).

Интересна оценка духовной составляющей профессии и ее влияния на внутренний мир человека (рис. 2). Так, 57% учащихся педагогических классов уверены, что педагогическая профессия позволяет педагогу совершенствовать свой духовный мир; 31% считают, что «скорее да»; 9% старшеклассников затруднились с ответом; 3% опрошенных ответили, что данная профессия не дает такой возможности. Мнение учащихся непрофильных классов снова отличается степенью уверенности: большее количество школьников имеют некоторые сомнения (39%), но все же считают, что профессия педагога дает возможность человеку совершенствовать свой духовный мир. В целом же можно утверждать, что большинство опрошенных убеждены в способности профессии влиять на внутренний мир человека.

Особый интерес представляет мнение школьников о том, позволяет ли человеку педагогическая профессия использовать все свои способности. Анализ ответов старшеклассников показывает, что учащиеся профильных и непрофильных классов оценивают это свойство педагогической профессии практически одинаково: около 40% школьников считают, что педагог получает возможность развивать и использовать все свои способности, поскольку профессия педагога обязывает человека к постоянному обновлению знаний и необходимости не прекращать обучение в течение жизни; 45% уверены в этом не в полной мере и ответили «скорее да» (рис. 3 на стр. 105).

Также интересна оценка школьниками творческой составляющей педагогической профессии. Известно, что творческие способности и навыки крайне востребованы сегодня; молодежь выбирает профессию, ориентируясь в том числе на то, предполагает ли она возможность творческого самовыражения, допускает ли оригинальные идеи и пр. Педагогическая профессия всегда считалась творческой, и анализ ответов респондентов показывает, что и сегодня школьники видят в ней творческий потенциал. Большая часть опрошенных уверены полностью, что профессия педагога дает большие возможности для творчества, или отвечают на этот вопрос «скорее да» (84% учащихся профильных классов и 77% в непрофильных). Минимальное количество ответили, что профессия не является творческой (5% учащихся профильных классов и 7% в непрофильных). Некоторые школьники затруднились с ответом (11% в профильных классах и 16% в непрофильных).

Известно, что на отношение школьников к какой-либо профессии, на мотивацию к ее освоению наряду с личным интересом в значительной степени оказывают влияние имидж профессии, ее социальный статус. Молодые люди ориентированы на получение престижных и востребованных профессий, которые в то же время могут обеспечить материальное благополучие. При этом молодежь волнуют комфортные условия труда. В глазах современных школьников педагогическая профессия скорее ценится в обществе, а также среди родных и знакомых. Однако значительная часть опрошенных затрудни-

Рис. 4. Ценится ли профессия в обществе лась ответить на этот вопрос (19% в профильных классах и 27% в непрофильных). При этом здесь наблюдается некоторая разница в ответах учащихся профильных и непрофильных классов, что в данном случае вполне предсказуемо. Так, из рисунка 4 видно, что учащиеся непрофильных классов в меньшей степени уверены в высоком социальном статусе профессии педагога (25%), большее количество школьников считают, что педагогическая профессия не является общественно значимой (11% вместо 5% в профильных классах) (рис. 4).

Возможность педагогической профессии обеспечить материальное благополучие оценивается школьниками не очень высоко. Большинство учащихся сомневаются (37% в профильных классах и 32% в непрофильных классах) или затрудняются ответить (по 30% опрошенных в классах всех типов). При этом значительное количество школьников отметили уверенность в том, что профессия педагога оплачивается плохо (15% в профильных классах и 19% в непрофильных). Процент тех, кто считает, что профессия хорошо оплачивается, практически совпадает с теми, кто уверен в обратном (18% в профильных классах и 19% в непрофильных). Как видим, мнения школьников профильных и непрофильных классов относительно этой характеристики педагогической профессии имеют лишь незначительные отличия.

Учитывая оценку школьниками отдельных характеристик педагогической профессии, интересно проанализировать ответы участников анкетирования на вопросы второго блока анкеты, где учащимся предлагалось определить предпочтительные для себя сферы профессиональной деятельности, выбрав не более трех возможных вариантов ответа.

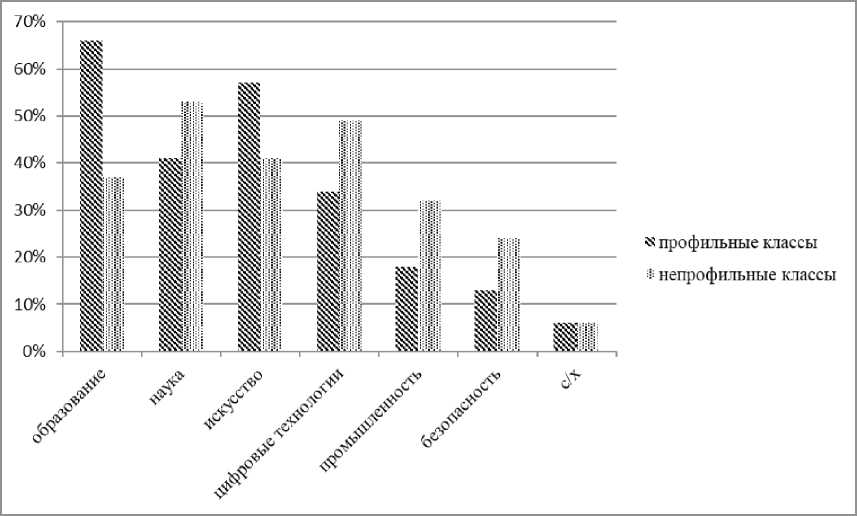

Сравним ответы учащихся профильных психолого-педагогических классов и других классов (рис. 5).

Рис. 5. Предпочтительные сферы профессиональной деятельности

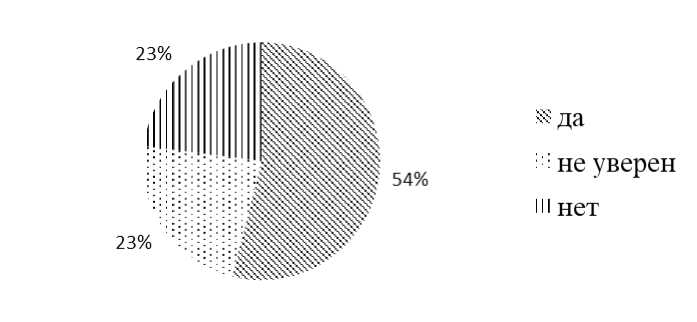

Рис. 6. Помогло ли обучение в профильном классе определиться с профессией

Первое место в ряду предпочтительных сфер деятельности для учащихся психолого-педагогических классов занимает сфера образования, ее выбрали 66% опрошенных. Искусство как сфера профессиональной деятельности оказывается на втором месте (57%), что подтверждает предположение о том, что многие учащиеся выбирают обучение в профильном психолого-педагогическом классе как вариант углубленной гуманитарной подготовки с элементами творческой деятельности. Наука для учащихся профильных классов оказалась на третьем месте (41%), далее следуют цифровые технологии (34%). Сферы промышленности, безопасности и другие выбрали как предпочтительные небольшое количество учащихся.

Для учеников других классов желаемыми являются две сферы деятельности: наука (53%) и цифровые технологии (49%). При этом искусство и образование оказываются на втором месте (41% и 37% соответственно). В отличие от учащихся профильных психолого-педагогических классов значительное количество учащихся иных классов (33%) выбрали сферу промышленности как предпочтительную для себя.

При том что сфера образования оказалась наиболее предпочтительной для учащихся психолого-педагогических классов, лишь 34% учащихся этих классов указали, что выбрали для себя профессию педагога или психолога. Большее количество школьников (40%) ответили, что не рассматривают для себя эту профессию. Остальные 26% не уверены в своем выборе.

Примечательно, что среди учащихся иных классов оказалось 17% тех, кто выбрал для себя педагогическую профессию. В этом контексте представляют интерес ответы учащихся непрофильных классов на вопрос о том, хотели бы они обучаться в психолого-педагогическом классе. Так, среди этих школьников оказалось 13% тех, кто желает обучаться в профильном психолого-педагогическом классе, еще 22% задумываются об этом, но не уверены.

В то же время, отвечая на вопросы третьего блока анкеты, 70% учащихся указали, что полностью удовлетворены своим обучением по выбранному профилю; 25% довольны не в полной мере и 5% совсем не удовлетворены обучением. Понять, что именно не устраивает школьников, чем они не довольны, позволяют их ответы на несколько следующих вопросов третьего блока анкеты.

Так, 71% считают, что обучение в психолого-педагогическом классе позволило им лучше понять особенности профессиональной педагогической деятельности. Однако около 30% опрошенных либо не уверены в этом (19%), либо считают, что обучение в профильном классе не способствовало лучшему пониманию особенностей деятельности педагога или психолога (10%).

Также интересно мнение учащихся психолого-педагогических классов о том, позволило ли обучение в профильном классе лучше понять и узнать себя самого. Здесь еще меньше школьников дали утвердительные ответы: 62% указали, что обучение по выбранному профилю действительно помогло им в процессах самоопределения и самопознания; 20% высказали неуверенность по этому вопросу, а 18% ответили отрицательно.

Из 236 учащихся профильных психолого-педагогических классов лишь половина обучающихся (56%) считают, что обучение в профильном классе помогло им определиться с будущей профессией (рис. 6).

Итак, полученные в ходе исследования данные позволяют сделать ряд выводов и предположений. Вывод первый связан с общим отношением школьников к педагогической профессии. Из анализа мнений школьников видно, что педагогическая профессия оценивается ими как общественно значимая, обладающая важными характеристиками и потенциалом для личного совершенствования.

В то же время вывод следующий касается мнения учащихся психолого-педагогических классов относительно процесса и результатов обучения по выбранному профилю. Ответы школьников демонстрируют недостаточную их удовлетворенность. Это связано в значительной степени с тем, что психолого-педагогический профиль не всегда выбирают ученики, ориентированные на профессии педагога или психолога. В результате возникают два нежелательных эффекта. Эффект неоправданных ожиданий появляется, когда школьники рассчитывают на приобретение знаний, способствующих самоопределению и самопознанию, на обучение с использованием интерактивных методов, а получают общепедагогическую подготовку, изучая в первую очередь теоретические основы педагогики. Эффект отсутствия ожиданий возникает, когда школьники делают выбор психолого-педагогического класса при отсутствии ориентации на педагогическую профессию, т.е. не с целью овладеть профессией педагога, а как вариант гуманитарного профиля. В то же время было отмечено, что большое количество учащихся непрофильных классов рассматривают сферу образования как предпочтительную и даже допускают мысль о том, что станут педагогами.

Что можно предложить, опираясь на полученные данные? Психолого-педагогические классы могут стать средством решения задач региональной системы образования, будут способствовать привлечению молодежи в педагогическую профессию и осуществлять идею непрерывного педагогического образования, если в традиционное представление о модели функционирования психолого-педагогических классов будут внесены определенные коррективы. До сих пор психолого-педагогические классы создавались как самостоятельный профиль [4]. Представляется, что значительный ресурс для решения обозначенных задач может быть обнаружен, если психолого-педагогические классы будут создаваться в школах внутри имеющихся предметных профилей. Это позволит совершенствовать образовательный процесс, сделать его современным и отвечающим потребностям школьников. В таком случае школьники, ориентированные на педагогическую профессию, смогут осваивать ее во взаимосвязи с предметом, который они хотели бы преподавать, погружаясь в контекст будущей профессиональной деятельности. Включение в образовательный процесс современных технологий позволит развивать у учащихся важные профессиональные и личностные навыки: например, проектная деятельность по предмету, ролевые и ситуационные игры будут способствовать развитию социальных компетенций, навыков сотрудничества и работы в команде. Это в свою очередь поможет создать новое поколение педагогов, способных эффективно взаимодействовать с учениками и решать профессиональные задачи, опираясь на интеграцию предметных и психолого-педагогических знаний.