Отношение студентов-психологов к образовательной среде вуза

Автор: Ткаченко Наталья Николаевна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Психология

Статья в выпуске: 3, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье описаны результаты экспертизы образовательных сред двух саратовских вузов, осуществляющих профессиональную подготовку студентов по психологическому профилю. Показано, что образовательная среда учебных заведений, осуществляющих подготовку по направлению «Психология», относится к карьерному типу и ориентирована преимущественно на различные внешние проявления (вопросы саморекламы, корпоративной культуры), тогда как непосредственно содержанию образовательного процесса не уделяется внимания в должной мере. Исследование позволило обнаружить следующие различия: образовательная среда классического университета ориентирована на приоритет личных интересов и ценностей студента, а технического университета - на общественные ценности. Выполнен сравнительный анализ эмоционального, познавательного, практического и поступочного компонентов отношения студентов к образовательной среде вузов. Обнаружено, что поступочный компонент не сформирован у всех обследованных студентов-психологов, независимо от типа образовательной среды.

Образовательная среда, векторная модель, "свобода - зависимость", "пассивность - активность", профессиональная подготовка, отношение к образовательной среде, студенты-психологи

Короткий адрес: https://sciup.org/14940293

IDR: 14940293 | УДК: 378.615:37.047 | DOI: 10.24158/spp.2018.3.9

Текст научной статьи Отношение студентов-психологов к образовательной среде вуза

СРЕДЕ ВУЗА

Изменения, происходящие сегодня в социальной среде, внедрение в систему образования личностно ориентированного подхода диктуют необходимость всестороннего и целостного изучения феномена образовательной среды. Являясь ведущим фактором развития личности, образовательная среда учебного заведения способствует идентификации личности студента и удовлетворяет его потребность в развитии и самоактуализации, что в конечном итоге должно стимулировать восприятие образования студентом как личностной ценности.

Образовательные реформы последних лет позволяют акцентировать внимание на современных образовательных тенденциях, наиболее значимыми из которых являются: всеобщий, массовый характер образования; непрерывность современного образования; ориентация на постоянные нововведения; учет особенностей и специфики дальнейшей профессиональной деятельности. Обозначенные тенденции требуют создания такой образовательной среды, которая будет не только содействовать овладению знаниями, умениями и навыками, необходимыми для дальнейшей профессиональной деятельности, но и формировать такие компетенции, которые способны побуждать студента к реализации стратегических целей и задач профессиональной деятельности, а также способствовать дальнейшей адаптации к ней.

Современная высшая школа стимулирует формирование профессиональной компетенции будущего профессионала как субъекта образовательной среды. В нашем понимании субъект образовательной среды в эпоху глобализации должен являться всесторонне развитой и творческой личностью. В этом контексте для реализации поставленной задачи образовательная среда и ее развитие должны сопровождаться внедрением инновационных технологий, профориентацией, проектированием содержания образовательного процесса, наличием творческих и проблемных заданий, увеличением объема учебного материала для самостоятельного выполнения и т. п.

Нами проведена экспертиза образовательной среды двух высших учебных заведений, осуществляющих подготовку по профилю «Психология».

В исследовании приняли участие студенты, обучающиеся в классическом и техническом высших учебных заведениях по психологическому профилю. Общее количество опрошенных составило 283 студента. В качестве методического инструментария мы воспользовались методикой векторного моделирования образовательной среды [1].

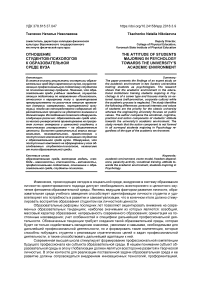

Полученные результаты позволили нам построить векторную модель образовательной среды (рис. 1) в системе координат, включающей две оси. Первая ось «свобода – зависимость» выявляет наличие в системе образовательного учреждения возможностей для свободного развития студента. Вторая ось «активность – пассивность» отражает возможности для проявления студентом личностной активности.

Активность

Пассивность

Рисунок 1 – Система координат по результатам векторного моделирования образовательной среды двух вузов

На основе проведенной диагностики образовательные среды технического и классического вузов можно отнести к карьерному типу. Такая образовательная среда способствует развитию и проявлению активности студентов, но одновременно с этим формирует зависимость студента как будущего профессионала. Полученный результат позволяет констатировать ориентацию вузов на различные внешние проявления. При таком подходе внутреннее содержание образовательного процесса остается без должного внимания. Скорее всего, в данной образовательной среде большое значение приобретают вопросы саморекламы, разработки лозунгов и корпоративной культуры. В.А. Ясвин в своей работе приводит характеристику этого типа образовательной среды, данную Я. Корчаком: «Жизнь превращается в вынюхивание и обхаживание; господствуют тщеславие, хищность, недовольство, высокомерие, раболепие, зависимость, злоба, злорадство. Здесь людей не любят, а только оценивают, теряют на них или зарабатывают» [2, с. 33– 34]. Стоит обратить внимание на то, что холодная расчетливость, принятая в данной образовательной среде, может сопровождаться соответствующим упорством в достижении поставленных целей. При этом акцентируем внимание на том, что основными чертами личности, формирующейся в карьерной среде, являются лицемерие и фальшь.

Сравнительный анализ полученных профилей произведен с помощью непараметрической математической статистики с использованием углового преобразования Фишера. Результаты расчетов, принятые на 5 %-м уровне значимости, подтвердили наличие статистически значимых отличий в данных профилях.

Как видно из данных, представленных на рисунке 1, у студентов классического вуза констатируется больший приоритет личных интересов и ценностей, нежели у студентов технического вуза, которым свойственен приоритет общественных ценностей. Статистически значимые различия также были обнаружены по оси «активность – пассивность», что свидетельствует о наличии в системе технического вуза таких условий, которые не способствуют проявлению активности студентов. В качестве таких условий могут выступать различные неприятности, возникающие на пути реализации студентом своих планов (отсутствие поддержки инициативы со стороны администрации и педагогов, наличие наказаний за инициативу и т. п.). В отличие от образовательной среды технического вуза, образовательная среда вуза классического стимулирует активность и инициативность студентов, предоставляя дополнительную возможность для их творчества и развития.

Таким образом, путем элементарного математического построения нами получен вектор, моделирующий «карьерную» среду технического вуза, способствующую развитию высокой степени зависимости и малой степени активности, что в дальнейшем обозначается нами как «карьерная среда активной зависимости».

Вектор, полученный по результатам исследования студентов классического вуза, моделирует «карьерную» среду, стимулирующую высокую активность и предполагающую небольшую степень зависимости, что позволяет обозначить ее как карьерную среду зависимой активности.

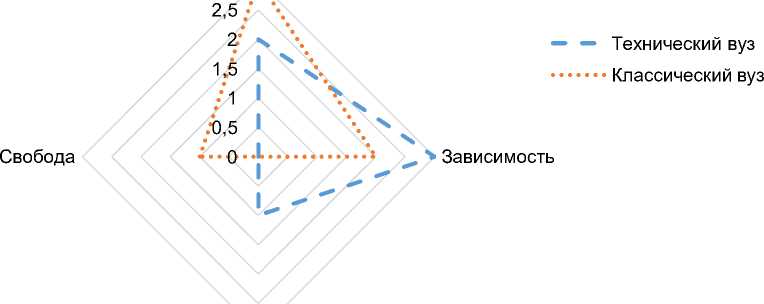

Далее сравним эмоциональный, познавательный, практический и поступочный компоненты отношения студентов к образовательной среде вуза. Результаты данного этапа исследования представлены на рисунке 2.

Эмоциональный компонент Технический вуз

8 Классический вуз

Интенсивность 4 Познавательный отношения "X^'F^ ' n "*• компонент

2А > ) / / 0

Поступочный Практический компонент компонент

Рисунок 2 – Отношение студентов к разным образовательным средам

Сравнительный анализ, проведенный с помощью параметрического t-критерия Стьюдента, позволил обнаружить на уровне значимости 0,05 существенные различия по эмоциональному и практическому компонентам отношения студентов к учебному заведению. Эмоциональный компонент студентов классического вуза связан с более положительными оценочными суждениями, предпочтениями и чувствами по отношению к образовательной среде. Студенты технического вуза демонстрируют более сформированный практический компонент, что позволяет говорить о их готовности и стремлении к практической деятельности, связанной с образовательной средой учебного заведения.

В отношении познавательного и поступочного компонентов отношения различий между двумя образовательными средами не обнаружено. Данный результат позволяет сделать вывод, что мотивация и направленность познавательной активности двух групп испытуемых не имеют существенных различий. Студенты и психолого-педагогического, и технического университетов демонстрируют схожий уровень развития когнитивного компонента и одинаковую степень интереса к образовательной организации. Следует помнить, что благоприятное взаимодействие между обучающимися и преподавателями стимулирует мотивацию первых к обучению [3].

Следует обратить внимание на то, что поступочный компонент, определяющий активность личности, направленную на изменение ее окружения в соответствии со своим отношением к образовательной организации, почти не сформирован. Данный результат свидетельствует о том, что студенты не склонны изменять и совершенствовать образовательный процесс, скорее всего, они не готовы влиять на формирование у других субъектов положительного отношения к данной образовательной организации. При этом следует помнить, что именно поступок служит критерием и выражением отношения студента к образовательной организации.

На основании результатов проведенных анализа и экспертизы образовательной среды были сделаны следующие выводы.

Системное рассмотрение феномена образовательной среды позволяет говорить о том, что внимание к анализу ее составляющих и характеристик занимает одно из ведущих мест как в теории, так и в методике высшего образования. К сожалению, существующие определения понятия

«образовательная среда» и те подходы, которые представлены в научной литературе, описывающие ее структурные составляющие, недостаточно полно соответствуют ее характеристике.

Мы ориентируемся на определение образовательной среды, данное в работах М.В. Григорьевой [4], и рассматриваем образовательную среду как систему педагогических, психологических и организационных условий и воздействий, обеспечивающих когнитивное, эмоциональное, коммуникативное и в целом субъектно-личностное развитие обучающихся на основе их природных и возрастных особенностей с учетом целей общества. По нашему мнению, данное определение характеризуется логичностью и содержательной конкретностью.

Образовательная среда учебных заведений, осуществляющих подготовку по психологическим профилям образования, с точки зрения студентов-психологов, относится к карьерному типу и ориентирована на различные внешние проявления, тогда как внутреннее содержание образовательного процесса остается без должного внимания.

Существуют различия в образовательных организациях. Так, образовательная среда классического университета, по мнению студентов-психологов, ориентирована на приоритет личных интересов и ценностей студента, а технического университета – на общественные ценности.

Неприятности на пути реализации студентом своих планов (отсутствие поддержки инициативы со стороны администрации и педагогов, наличие наказаний за инициативу и т. п.), возникающие в среде технического университета, мешают проявлению активности студентов. Образовательная среда классического университета, напротив, стимулирует активность и инициативность студентов, предоставляя дополнительные возможности для проявления творчества и развития.

Карьерная среда зависимой активности обусловливает более положительные оценочные суждения и чувства студентов по отношению к учебному заведению. Также она формирует практический компонент. В данной среде у студентов развиты готовность и стремление к дальнейшей практической деятельности, связанной с образовательной средой вуза.

Мотивация, степень интереса к образовательной организации, направленность и уровень познавательной активности студентов значимо не отличаются в разных типах образовательной среды вуза.

Вне зависимости от типа образовательной среды у студентов, обучающихся по психологическому профилю, слабо сформирован поступочный компонент, определяющий активность личности, направленную на изменение ее окружения в соответствии со своим отношением к образовательной организации.

Ссылки:

Список литературы Отношение студентов-психологов к образовательной среде вуза

- Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. М., 2001. 365 с.

- Ясвин В.А. Оценка студентами университетской среды на основе метода векторного моделирования//Известия Саратовского университета. Новая серия. Акмеология образования. Психология развития. 2012. Т. 1, № 2. С. 33-37.

- Sources of Stress for Students in High School College Preparatory and General Education Programs: Group Differences and Associations with Adjustment/Sh.M. Suldo, E. Shaunessy, A. Thalji, J. Michalowski, E. Shaffer//Adolescence. 2009. Vol. 44, no. 176. P. 925-948.

- Urdan T., Schoenfelder E. Classroom Effects on Student Motivation: Goal Structures, Social Relationships, and Competence Beliefs//Journal of School Psychology. 2006. Vol. 44, no. 5. P. 331-349. http://dx.doi.o DOI: rg/10.1016/j.jsp.2006.04.003

- Григорьева М.В. Понятие «образовательная среда» и модели образовательных сред в современной отечественной педагогической психологии//Известия Саратовского университета. Новая серия. Акмеология образования. Психология развития. 2010. № 4. С. 3-11.