Педагог инклюзивного образования: формирование необходимых профессиональных компетенций в дошкольной организации

Автор: Левшина Н.И., Санникова Л.Н., Чернова Е.С., Юревич С.Н.

Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu

Рубрика: Инновационные процессы в контексте непрерывного образования

Статья в выпуске: 1 (63) т.16, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается проблема профессиональной компетентности педагога инклюзивного образования дошкольной образовательной организации. На значение проблемы указывают нормативные документы: Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Подчёркивается необходимость создания специальных условий, в которых здоровые дети и дети с ограниченными возможностями здоровья могли бы обучатся вместе, а также рассматриваются вопросы интеграции методик специального (коррекционного) образования в общеобразовательную среду. Обозначены проблемы и роль педагога в реализации системы инклюзивного образования в дошкольной организации. Авторами представлены результаты изучения компетентности педагогов учреждения к реализации инклюзивного образования на базе МДОУ «Детский сад №163 общеразвивающего вида» г. Магнитогорска. Для повышения уровня профессиональной компетентности педагогов дошкольной организации разработан курс «Инклюзия и я».

Инклюзивное образование, профессиональная компетентность, дошкольное образование, дети с ограниченными возможностями здоровья, интеграция, знания, умения, навыки

Короткий адрес: https://sciup.org/142240241

IDR: 142240241 | УДК: 376.2:373.2

Текст научной статьи Педагог инклюзивного образования: формирование необходимых профессиональных компетенций в дошкольной организации

Н.И. Левшина, Л.Н. Санникова, Е.С. Чернова, С.Н. Юревич

Согласно Конституции Российской Федерации и Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» каждому гражданину гарантируется право получения образования. Также общедоступность образования гарантируют Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), то есть подразумевается создание соответствующих условий, в том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Одной из форм обучения, регулируемых ФГОС дошкольного образования [17], в ходе которой каждому ребенку, независимо от его физических, умственных, языковых и других особенностей, предоставляется право получать образование в общеобразовательных организациях, является инклюзивное образование.

Для реализации методик инклюзивного образования в дошкольных образовательных организациях (ДОО) создаются специальные условия, в которых здоровые дети и дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются и развиваются вместе [11].

В современной научно-педагогической литературе активно рассматриваются вопросы интеграции методик специального (коррекционного) образования в общеобразовательную среду, что является методологической основой нашего исследования (С.В. Алехина [1], Т.В. Волосовец [3], Л.С. Выготский [4], Е.В. Кулагина [7] и другие), а также работы характеризующие особенности профессиональной педагогической компетентности, проблемы ликвидации профессиональных дефицитов педагогов (Т.Н. Банщикова [2], Э.Ф. Зеер [6], Т.Г. Не-ретина [9], Е.Г. Самарцева [14], А.В. Савченков [13], Г.К. Селевко [15], Н.А. Степанова [16] и др.);

В рамках инклюзивного образования накоплена огромная информационная база, состоящая из тематической и методической литературы, однако сам вопрос досконально не изучен. В связи с чем, для более всестороннего рассмотрения вопроса и раскрытия сущности проблемы исследования необходимо привести определение «инклюзивного образования». В работах автора В.М. Захаровой, Л.И. Плаксиной [5; 10] по специфике организации инклюзивной образовательной среды в дошкольной организации, на наш взгляд, приведено более полное: инклюзия – это процесс, цель которого заключается в удовлетворении потребностей обучающихся, за счет их вовлечения в образовательную, культурную и социальную среду. Инклюзия – это единое образовательное пространство.

Локальными проблемами реализации системы инклюзивного образования в дошкольных образовательных организациях являются:

-

1. Коллектив детей, в который попадает ребенок с ограниченными возможностями здоровья по системе инклюзивного образования, не всегда «радужно» принимает его в свои ряды.

-

2. Педагогический коллектив образовательной организации (ДОО или СОШ) не может полномерно освоить идеологическую составляющую инклюзии и чаще всего начинает испытывать некие трудности при внедрении и реализации методов и методик обучения детей с ОВЗ совместно с обычными детьми.

-

3. Многие родители не имеют желания, чтобы их ребенок обучался совместно с «особенным ребенком».

-

4. Не все дети с ограниченными возможностями здоровья способны адаптироваться к условиям обычной жизни в виду того, что не получают дополнительного к себе внимания.

С точки зрения современной образовательной науки, важнейшим критерием внедрения инклюзии в образовательный процесс является формирование готовности к ней педагогов дошкольных образовательных организаций.

В работах С.В. Алехиной [1], на наш взгляд, в полной мере раскрыта проблематика формирования готовности педагогов к инклюзии, в том числе и психологический аспект данного вопроса. Данный автор наиболее полно охарактеризовал роль педагога в реализации системы инклюзивного образования, а также выделил структуру формирования психологической готовности педагогов.

Так, по С.В. Алехиной, структура готовности педагогов к реализации идеологии инклюзивного образования состоит из следующих компонентов:

– мотивационный. Для того, чтобы образовательная организация перешла на более высокий уровень реализации государственных образовательных стандартов, в частности пункта 1.4, сущностно отражающего цель инклюзивного (интегрированного) образования, необходимо чтобы у педагогического коллектива сформировался мотивационный компонент деятельностного подхода;

– эмоциональный. Данный компонент основывается на психо-эмоциональной готовности и стрес-соустойчивости педагогов ДОО, необходимой для совмещения работы с обычными и «особенными» детьми;

– когнитивный. У большинства педагогов ДОО, не проходивших специальное профессиональное обучение и переобучение для работы с детьми с ОВЗ, как например, педагоги-тьюторы, возникают сначала проблемы со знаниями специфики инклюзивного образования, а затем и негативные последствия и трудности в реализации системы его практик, в связи с чем подготовка для внедрения инклюзии проходит очень медленно.

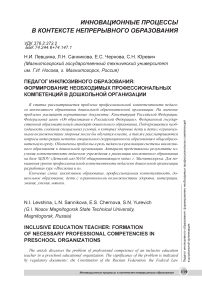

Согласно статистическим данным (Росстат), всего 17,5% педагогов дошкольных образовательных организаций Российской Федерации подготовлены для реализации программ и практик инклюзивного образования, то есть имеют представление об обучении детей с ОВЗ, 6% проходят переподготовку, остальные 76,5% имеют представление или работали с «особенными» детьми без переподготовки [12] (рис. 1).

Таким образом, среди локальных проблем реализации системы инклюзивного образования в современных реалиях педагогики нашей страны именно профессиональная подготовка кадров занимает главенствующую позицию.

Для подтверждения актуальности проблемы исследования на практике мы изучили особенности организации инклюзивного образования на базе МДОУ «Детский сад №163 общеразвивающего вида» г. Магнитогорска.

Педагог инклюзивного образования: формирование необходимых профессиональных компетенций в дошкольной организации

■ Специально подготовленные педагоги ■ Проходят переподготовку

■ Не подготовленные педагоги

Рисунок 1 – Качественная педагогическая подготовка коллективов ДОО к реализации системы инклюзивного образования (%)

Н.И. Левшина, Л.Н. Санникова, Е.С. Чернова, С.Н. Юревич

В рамках нашего научного изыскания была поставлена проблема изучения готовности (компетентности) педагогов учреждения к реализации инклюзивного образования. Педагогам была предложена анкета по самооценке знаний, умений и навыков при реализации системы инклюзивного образования в ДОО. Содер -жание анкеты включало три раздела.

-

1. Знание:

– проблем, которые решаются при реализации системы инклюзивного образования;

– результатов, которые могут быть получены при реализации системы инклюзивного образования;

– сущности системы инклюзивного образования;

– методов и приемов, которые используются педагогом при реализации системы инклюзивного образования;

– методов обучения детей дошкольного возраста в условиях системы инклюзивного образования.

-

2. Умения разрабатывать программно-методическое обеспечение:

– адаптированный вариант образовательной программы (коррекция направленности, социализиро

ванная направленность, коллективная система обучения, обучение с использованием проектных методов, другие технологии и методики;

-

– календарно-тематическое планирование;

– самостоятельные задания для вос-питуемых, в том числе с ОВЗ;

– задания для коллективной работы воспитуемых, в том числе с ОВЗ;

– содержание творческих и других проектов учебных;

– дифференцированные самостоятельные упражнения для воспи-туемых, в том числе и с ОВЗ по усвоению нового материала.

-

3. Навыки решения практических задач:

– применять отдельные приемы, методы и методики работы системы инклюзивного образования;

– проводить занятия различных типов;

– анализировать результаты проведенных занятий и выявлять причины и следствия недостатков;

– оценивать результативность проведенной работы в системе инклюзивного образования простыми методами педагогической диагностики.

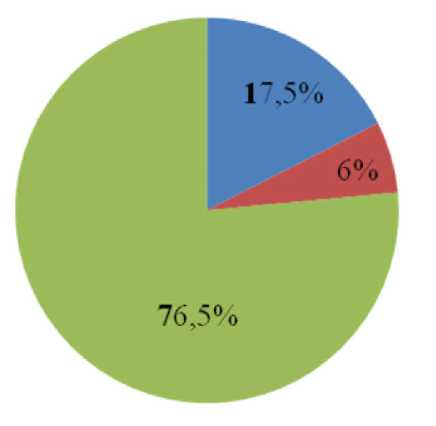

Исходя из результатов анкетирования можно сделать вывод о том, что в 90% знания педагогов о системе инклюзивного образования, ее сущности, методах и методологии достаточно посредственны. Только 10% педагогов имеют посредственные представления об инклюзивном образовании (рис. 2).

представление представления

Рисунок 2 – Результаты самооценки педагогов МДОУ «Д/с №163 ОВ» г. Магнитогорска

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что на момент проведения констатирующего этапа эксперимента в ДОО уровень исследуемой проблемы относительно реализации системы инклюзивного образования и осведомленности педагогического состава об идеологии инклюзивного образования находился на уровне, недостаточном для эффективного коррекционно-педагогического сопровождения детей с ОВЗ.

Современная система образования Российской Федерации акцентирует внимание на введении системы инклюзии и, несомненно, нуждается в профессионально подготовленных и компетентных педагогах, способных самостоятельно решать различные теоретические и практические образовательные задачи в ходе выполнения своих обязанностей, обозначающих профессиональную педагогическую деятельность. Педагог инклюзивного образования должен быть не только профессионально ориентирован, но и должен обладать стремлением и готовностью к обучению и развитию личности ребенка исходя из его возможностей и образовательных потребностей, не делая различий [8].

Анализ специальной литературы по проблеме исследования показал, что инклюзивная компетентность является составной частью специальных профессиональных компетенций педагога и подразделяется, в свою очередь, на содержательный и деятельностный аспекты. Повышение профессиональной компетенции педагогов ДОО входит в задачи системы образования Российской Федерации, представляя возможности реализации права на непрерывное образование, которое можно получать в течение всей жизни, вне зависимости от возрастной категории и пола. Целями повышения профессиональной компетентности в области инклюзии являются:

– развитие достаточного уровня профессиональной компетентности в воспитании и обучении детей с ОВЗ;

– развитие навыков применения инновационных средств в организации педагогического процесса детей с ОВЗ;

– обновление и расширение объема теоретических и практических знаний в области предоставления инклюзивного образования;

– создание условий, обеспечивающих структурную целостность педагогической деятельности всего педагогического состава ДОО и образовательной системы в целом;

– ознакомление с новшествами, инновационными методиками и

Педагог инклюзивного образования: формирование необходимых профессиональных компетенций в дошкольной организации

Н.И. Левшина, Л.Н. Санникова, Е.С. Чернова, С.Н. Юревич

формами обучения, применение прогрессивных технологий при участии инклюзии.

Каждая из обозначенных нами целей по повышению уровня профессиональной компетентности педагогов дошкольных образовательных организаций, призвана повысить качество процесса воспитания и обучения личности ребенка и способствовать внедрению инклюзии и переходу системы образования на новый уровень развития.

Достижению поставленных целей способствует решение следующих задач:

– проведение в ДОО мероприятий по совершенствованию профессионального педагогического мастерства, путем постепенного введения новых методов и методик инклюзии;

– внедрение новых научных и технологических достижений в теоретическую и практическую составляющие педагогической работы ДОО;

– индивидуализация подхода к дополнительному и специальному обучению педагогов ДОО, способствующих активизации и реализации их творческого потенциала;

– разработка методических пособий и инструкций для формирования знаний об инклюзии и реализации в полном объеме персональных творческих замыслов педагогов ДОО.

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов мы планируем путем составления графика, в котором отражены сроки и виды обучения каждого педагога ДОО. Акцент делается на две основные формы:

-

1) самообразование педагогов. Под самообразованием подразумевается самостоятельное изучение теоретического и практического материала относительно идеологии инклюзивного образования в современной образовательной системе, а также самосовершен-

- ствование своих навыков и способностей;

-

2) организация профессионального обучения педагогов с использованием таких форм, как стажировки, курсы, дистанционное (удаленное) обучение, семинары, конференции, мастер-классы, открытые занятия и другое. В рамках второй основной формы нами был разработан курс по формированию инклюзивной компетентности «Инклюзия и я».

Цель курса «Инклюзия и я»: познакомить педагогов с идеологией системы инклюзивного образования, ее проблематикой, а также обеспечить готовность педагогов к апробации и внедрению моделей совместного воспитания и обучения детей дошкольного возраста с ОВЗ и детей дошкольного возраста общего развития.

Задачи курса «Инклюзия и я»:

-

1) формирование понятийного аппарата педагогов относительно видов профессиональной компетенции, а также понятий «профессиональная компетентность» и «инклюзивная компетентность»;

-

2) ознакомление педагогов ДОО с теоретическими основами инклюзивного воспитания и практическим опытом организации интеграции в дошкольных образовательных организациях;

-

3) изучение педагогами моделей инклюзивной системы образования и их применения в российской системе образования;

-

4) овладение методическими основами коррекционно-педагогического сопровождения детей дошкольного возраста с задержкой психического развития в условиях реализации инклюзивного образования и их семей;

-

5) формирование достаточного уровня профессиональной компетенции у педагогов в области организации образовательного процесса с применением инклюзии.

В результате прохождения данного курса педагогами у них должны быть сформированы основные компоненты профессиональной компетентности.

Мотивационный компонент профессиональной компетентности инклюзивного образования характеризуется глубокой личностной заинтересованностью, положительной направленностью на осуществление педагогической деятельности в условиях включения детей с ограниченными возможностями здоровья в среду нормально развивающихся сверстников, совокупность мотивов (социальных, познавательных, профессиональных, личностного развития и самоутверждения, собственного благополучия и прочее) [10]. Наиболее значимой для данной компетенции является направленность личности педагога. Это, во-первых, общая гуманистическая направленность личности; во-вторых, положительная направленность на осуществление профессиональной деятельности в условиях инклюзивного образования детей с разными образовательными потребностями, понимание значимости инклюзивного образования для успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, глубокое осознание его гуманистического потенциала.

Когнитивный компонент профессиональной компетентности реализации инклюзивного образования определяется как способность педагогически мыслить на основе системы знаний и опыта познавательной деятельности, необходимых для осуществления инклюзивного образования; способность воспринимать, перерабатывать в сознании, сохранять в памяти и воспроизводить в нужный момент информацию, важную для решения задач. Рефлексивный компонент инклюзивной компетентности педагога включает рефлексивную компетенцию, проявляющуюся в способности к рефлексии деятельности в условиях подготовки и осуществления инклюзивного образования.

Операционный компонент инклюзивной компетентности педагога включает операционные компетенции, которые определяются как способность выполнения конкретных профессиональных задач в педагогическом процессе и представляют собой освоенные способы и опыт педагогической деятельности, необходимые для успешного осуществления инклюзивного образования, разрешения возникающих педагогических ситуаций, приёмов самостоятельного и мобильного решения педагогических задач, осуществления поисково-исследовательской деятельности.

Приведём примеры тем занятий курса «Инклюзия и я»:

– Государственные нормативные и правовые акты в области инклюзии.

– Становление инклюзии в национальной системе образования.

– Организация воспитания и обучения детей дошкольного возраста с ЗПР средствами системы инклюзивного образования.

– Создание развивающей предметно-пространственной среды в ДОО с учетом нормативных требований и особенностей дошкольников с ЗПР.

– Взаимодействие ДОО и семьи в вопросах организации учебновоспитательного процесса в условиях инклюзии.

– Система инклюзивного образования как инновационная педагогическая деятельность ДОО.

Формой организацией занятий являются: теоретические занятия; семинары-практикумы; деловые и творческие игры; тренинги; мастер-классы и другие.

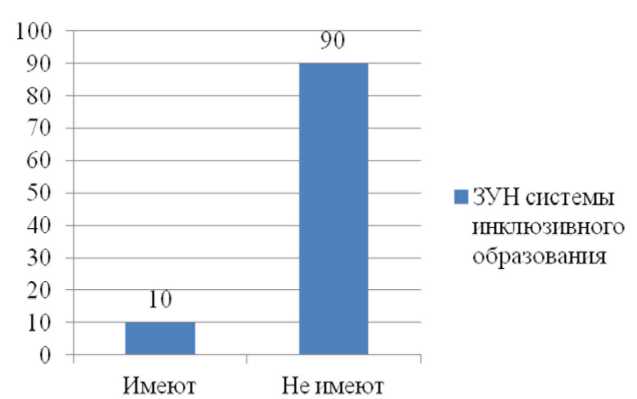

После прохождения курса «Инклюзия и я» была проведена повторная самооценка педагогов по реализации системы инклюзивного образования педагогов (рис. 3). Результаты:– 40% педагогов перешагнули средний порог знаний и 60% изменили свой уровень до высокого.

Педагог инклюзивного образования: формирование необходимых профессиональных компетенций в дошкольной организации

Н.И. Левшина, Л.Н. Санникова, Е.С. Чернова, С.Н. Юревич

Рисунок 3 – Результаты самооценки педагогов МДОУ «Д/с №163 ОВ» г. Магнитогорска (контрольный эксперимент)

Таким образом, проведённое исследование показало, что формирование необходимых профессиональных компетенций педагога инклюзивного образования в дошкольной организации является необходимым условием реализации методик инклюзивного образования, создания специальных условий для образовательного процесса, в котором здоровые дети и дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются и развиваются вместе.

Список литературы Педагог инклюзивного образования: формирование необходимых профессиональных компетенций в дошкольной организации

- Алехина С.В. Организация специальных образовательных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях: методические рекомендации. – Москва: МГППУ, 2021. – 92 с.

- Банщикова Т.Н. Профессиональная компетентность как фактор профессиональной успешности // Акмеология. − 2007. − № 1. С. 25-28.

- Волосовец Т.В., Кутепова Т.В. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: пособие для педагогов дошкольных учреждений. – Москва: Мозаика-Синтез, 2021. – 143 с.

- Выготский Л.С. Вопросы детской психологии. – М.: 2016. – 307 с.

- Захарова В. М. Образовательный проект по разработке и внедрению модели инклюзивного образования детей с разными возможностями в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №96». – Пермь: МАДОУ ЦРР-Д/с №96, 2020. – 12 с.

- Зеер Э.Ф. Модернизация профессионального образования: компетентностный подход. – М.: Просвещение, 2005. – 74 с.

- Кулагина Е. В. Специальная психология / под ред. В. И. Лубовского. – Москва: Академия, 2019. – 464 с.

- Левшина Н.И., Санникова Л.Н., Юревич С.Н., Мазитова Э.Р. Методическое сопровождение коррекционно-логопедической работы // Дошкольное воспитание. – 2022. – № 1. С. 48-54.

- Назарова Н. М., Неретина Т.Г. Интегрированное (инклюзивное) образование: генезис и проблемы внедрения» // Научно-методический журнал «Коррекционная педагогика». – 2010. – № 4. С.15-26.

- Плаксина Л.И. Коррекционно-развивающая среда в детских садах компенсирующего вида: книга первая. - М.: ЗАО Элти-Кудиц, 2019. – 222 с.

- Письмо Минобразования Российской Федерации от 16 января 2002 г. N 03-51-5ин/23-03 «О направлении методического письма «Об интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии в дошкольных образовательных учреждениях» [Электронный ресурс] // Информационно-правовое обеспечение «Гарант». – 2023. – Режим доступа: https://base.garant.ru/1588752/

- Поникарова В.Н. Диагностика готовности к осуществлению педагогической деятельности в интегрированном инклюзивном образовании. // Вестник Череповецкого государственного университета. – 2023. – №4. – Т.1. С. 130-133.

- Савченков А.В., Бечиев Ш.Ш. Педагогические закономерности проблемы ликвидации профессиональных дефицитов педагогов средствами информального образования // Современная высшая школа: инновационный аспект. – 2023. – Т. 15. – № 3. С. 10-19.

- Самарцева Е. Г. Формирование профессиональной готовности будущих педагогов к инклюзивному образованию детей дошкольного возраста: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Орёл, 2020. – 24 с.

- Селевко Г.К. Компетентности и их классификация // Народное образование. – 2004. − № 4. С. 138-143.

- Степанова Н.А., Санникова Л.Н., Юревич С.Н., Левшина Н.И. Развитие социально-информационной компетентности педагогов в аспекте преемственности дошкольного и начального общего образования // Перспективы науки и образования. – 2019. – № 5 (41). С. 468-481.

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: письма и приказы Минобрнауки / [ред.-сост. Т. В. Цветкова]. – Москва: Творческий центр Сфера, 2015. – 96 с.