Педагогические противоречия и пути их преодоления в целях профессионально-образовательной адаптации студентов технического вуза

Автор: Кологривая Ирина Евгеньевна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 2, 2018 года.

Бесплатный доступ

Успешность профессионального становления во многом зависит от адаптации студентов к профессионально-образовательному процессу вуза. В статье автором проанализированы педагогические противоречия в организации преподавания с точки зрения их возникновения и возможностей их преодоления. Исследование опирается на современные представления ученых-педагогов о профессиональной адаптации студентов и формах ее успешной реализации. Поскольку противоречия в педагогическом процессе технического вуза возникают от несоответствия между устаревающими педагогическими концепциями и теориями и изменяющимися, усложняющимися требованиями к личности в социуме или профессиональном сообществе, их выявление является основой для его совершенствования. Наиболее подробно в статье представлены организационно-педагогические противоречия и личностно-творческие противоречия. По мнению автора, для нивелирования противоречий необходимо разработать основы профессиональной адаптации студента к обучению в техническом вузе, так как профессиональная адаптация отличается от адаптации к образовательному процессу.

Педагогическая адаптация, педагогические противоречия, профессиональная адаптация, готовность к профессиональной деятельности, адаптационные процессы, профессиональное взаимодействие, самоопределение, самореализация, проблемы адаптации

Короткий адрес: https://sciup.org/14940263

IDR: 14940263 | УДК: 378.662:371.134 | DOI: 10.24158/spp.2018.2.20

Текст научной статьи Педагогические противоречия и пути их преодоления в целях профессионально-образовательной адаптации студентов технического вуза

Профессионально-образовательное воздействие, направленное на подготовку студентов к будущей профессиональной деятельности, имеет своей целью становление личности будущего специалиста в профессиональном направлении с учетом потребностей рынка труда и личностных характеристик студента. Вместе с тем направленность профессионально-образовательного взаимодействия непосредственно воздействует на профессионально-творческую самореализацию личности студента [1].

Успешность профессионально-образовательного воздействия на подготовку студентов к будущей профессиональной деятельности зависит от адаптации студента к профессиональнообразовательному взаимодействию в процессе теоретического обучения в вузе и профессиональному взаимодействию в процессе прохождения практик на предприятиях – партнерах вуза.

В процессе профессиональной адаптации студента технического вуза выявляются ряд педагогических противоречий, связанных со становлением личности студента как будущего профессионала:

– организационно-педагогические противоречия в сфере организации профессиональнообразовательной деятельности студента, заключающиеся в адекватном сочетании дисциплин общеобразовательного, общетехнического и профессионального циклов, позволяющем реализовать требования Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки, квалификационной характеристики специальности;

-

- личностно-творческие противоречия студента, являющегося субъектом профессионально-образовательного процесса в вузе, которые отражают процессы профессионального становления личности. Сущность данного противоречия заключается в переходе педагогической теории от формирования «абсолютного образовательного идеала» к максимальному развитию способностей личности, к профессиональному становлению и социальной идентификации через это становление;

-

- социально-педагогические противоречия, проявляющиеся в отставании педагогической системы от развивающихся общества и профессионального сообщества. Социально-педагогические противоречия можно рассматривать с двух направлений: с одной стороны, общественные ожидания и представления об облике специалиста-профессионала, его социальном статусе, нравственных качествах, уровне профессиональной подготовки, овладении элементами профессиональной культуры, интеллигентности и т. п.; с другой стороны, возможности профессионального образования обеспечивать необходимое его качество [2, с. 229-237].

Разрешение представленных противоречий является как целью, так и движущей силой процесса профессионального становления личности студента, направленной на обеспечение условий профессиональной реализации и самореализации личности.

Противоречия в педагогическом процессе являются главной движущей силой развития и его совершенствования и возникают от несоответствия между устаревающими педагогическими концепциями и теориями и изменяющимися, усложняющимися требованиями к личности в социуме или профессиональном сообществе.

Проблема педагогических противоречий нашла отражение в научных исследованиях ученых-педагогов В.И. Архангельского, Г.С. Батищева, А.А. Вербицкого, В.И. Войтулевич, Е.А. Климова, А.К. Марковой и др., выявивших законы и стадии развития.

Педагогические противоречия проявляются на всех этапах становления личности будущего профессионала в процессе обучения в вузе и противопоставляют чаще всего новые образующиеся потребности личности имеющимся у него возможностям для их удовлетворения.

Педагогический смысл разрешения противоречий заключается в их преодолении: преодоление противоречия обязано быть посильным для студента в образовательном процессе; противоречия обязаны преодолеваться со временем, шаг за шагом, с опорой на предшествующий опыт.

Рассмотрим представленные педагогические противоречия подробнее.

Социально-педагогические противоречия основываются на возрастающих потребностях общества в квалифицированных специалистах, владеющих умениями, творческими способностями, и недостаточной реализации социально-педагогических условий для их профессионального становления в техническом вузе.

Диалектико-педагогические противоречия в реализации профессионально-образовательного процесса вуза проявляются между педагогической деятельностью преподавателя и самостоятельной активностью студента, направленной на его профессиональное становление. Основанием для возникновения данного противоречия является выбор методов и средств педагогического воздействия со стороны преподавателя и возможность со стороны студента принять это воздействие, проявлять свои учебные, профессионально-ориентированные творческие способности.

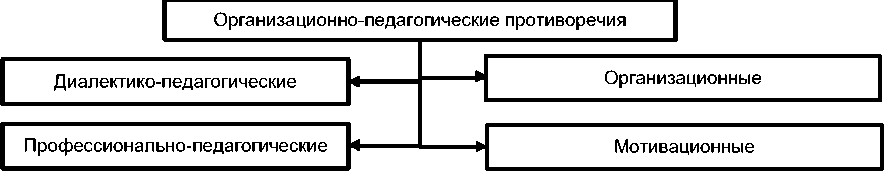

Организационно-педагогические противоречия в сфере организации профессионально-образовательной деятельности студента представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 - Организационно-педагогические противоречия в профессионально-образовательной деятельности студента

Диалектико-педагогические противоречия. Если преподаватель в своей деятельности применяет методы и средства прямого и формирующего управления, то студент, выполняя распоряжения преподавателя, лишается творческой самостоятельности и не может в полной мере проявлять свои творческие способности. Если преподаватель в своей деятельности не использует управленческие функции, то они не срабатывают для многих студентов с низким уровнем самоорганизации и самодисциплины.

Преодоление диалектико-педагогических противоречий в организации профессиональнообразовательного процесса технического вуза заключается во внедрении адекватных методов и средств преподавания, направленных на развитие профессионально-творческой реализации потенциала студентов вуза.

Организационные противоречия имеют место в организации учебной и профессиональной деятельности студентов. Наиболее ярко организационные противоречия проявляются в сравнении предметной и модульной организации профессионально-образовательного процесса. При предметной организации студенты изучают отдельные дисциплины (в основном профессионального цикла), а общепрофессиональные и гуманитарные дисциплины не считаются нужными и важными в будущей профессиональной деятельности. При модульной организации с усилением межпредметных связей в содержании, методах и формах организации профессионально ориентированной учебной деятельности недостатки предметной организации частично компенсируются, но дисциплины общепрофессионального и гуманитарного циклов все равно слабо увязываются с дисциплинами профессионального цикла. Преодоление организационных противоречий возможно в определенной интеграции общепрофессиональных и гуманитарных дисциплин с профессиональными дисциплинами.

Мотивационные противоречия основываются на несоответствии форм организации профессионально-образовательной деятельности в вузе и форм профессиональной деятельности специалистов: а) в процессе образовательной деятельности студента используются учебные, оторванные от реального производственного процесса задачи и ситуации; б) студентами изучаются «отстающие технологии», не соответствующие используемым в реальном производстве современным технологиям. При организации профессионально-образовательного процесса в вузе доминирует функциональный подход: одни преподаватели акцентируют внимание на стимулировании положительных мотивов к будущей профессиональной деятельности, другие - на развитии интеллектуальных или творческих способностей студентов, третьи активизируют самоорганизацию личности студента в учебно-профессиональной деятельности. Это приводит к одностороннему, неравномерному развитию различных составляющих процесса профессионального воспитания [3]. Указанные противоречия ослабляют мотивацию студентов к профессиональному становлению.

Профессионально-педагогические противоречия определяются несоответствиями между профессиональными умениями, способностями и педагогическими ценностями преподавателей, необходимыми для организации профессионального становления студентов в вузе, и реальной степенью их освоенности, включенности в деятельность преподавателя [4].

Основанием данного противоречия является проблема адекватной профессиональной подготовки преподавательских кадров вуза. Подготовка преподавательских кадров в аспирантуре по научной технической специальности не является автоматической подготовкой педагогического работника, нацеленного на решение профессионально-педагогических задач профессионального становления студента [5]. В вузах отсутствует полноценная (не имеются в виду отдельные курсы) педагогическая подготовка преподавателей по вопросам дидактики, теории освоения знаний, умений, возрастной физиологии и возрастной психологии и т. д.

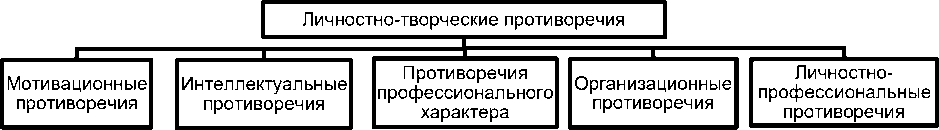

Личностно-творческие педагогические противоречия представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 - Личностно-творческие педагогические противоречия в профессионально-образовательной деятельности студента

Мотивационные противоречия в процессе профессионального становления личности базируются на рассогласованности мотивационных целей профессионального образования: с одной стороны, система образования преимущественно ориентирована на внешние достижения, проявляемые в оценках, грамотах, признании, грантах и т. д., а с другой стороны, развита познавательная творческая мотивация, которая запускает процессы перестройки психических внутри-личностных процессов и трансформируется в профессиональную мотивацию.

Интеллектуальные противоречия основываются на интеллектуальных особенностях личности. Для успешного освоения образовательной программы в вузе студенту необходим достаточный уровень общего интеллектуального развития, в частности восприятия, памяти, мышления, внимания, эрудированности, широты познавательных интересов и т. п. Недостаточность уровня интеллектуального развития можно компенсировать за счет работоспособности, но существует предел снижения операциональных возможностей, при котором компенсаторные механизмы уже не помогают.

Возможна и обратная ситуация: при достаточной обучаемости и потенциальных возможностях для профессионального становления – недостаточная мотивационная сфера.

Организационные противоречия наблюдаются между традиционными формами организации профессионально-образовательного процесса в вузе, которые ориентированы, как правило, на репродуктивные способы деятельности, и творческими профессионально ориентированными задачами, требующими неординарного, творческого подхода к их решению.

Личностно-профессиональные противоречия основываются на процессах развития и саморазвития личности в социальной и профессиональной сферах, видении себя в профессии, представлении собственной карьеры, места в профессиональном сообществе, собственных профессиональных планах, с одной стороны, и личностных качествах, с другой стороны.

Противоречия профессионального воспитания определяются тем, что, с одной стороны, оно является педагогически организованным процессом трудовой социализации личности и адаптации в профессиональном сообществе, направленным на овладение специальностью с непрерывным ростом компетентности, мастерства, и, с другой стороны, в нем отсутствует планомерное обучение студентов.

Для нивелирования противоречий необходимо разработать основы профессиональной адаптации студента к обучению в техническом вузе, так как профессиональная адаптация отличается от адаптации к образовательному процессу. Профессиональная адаптация, в нашем понимании, представляется поэтапным процессом развития, базирующимся на индивидуальных особенностях личности с целью формирования профессионально важных качеств, необходимых для последующей успешной профессиональной деятельности.

-

Х . Хартманн рассматривает адаптацию как способ оценки реальности, чтобы наилучшим образом использовать нерациональные и рациональные склонности личности [6].

Адаптированность к профессионально-образовательной деятельности является результатом процесса профессионально-образовательной адаптации и заключается:

-

– в высоком уровне мотивации к овладению профессией;

-

– в заинтересованности к личностному развитию и саморазвитию;

-

– в формировании профессионально ориентированных компетенций;

-

– в состоянии психологического комфорта.

В представленной статье мы кратко остановились на некоторых противоречиях и профессиональной подготовке будущих инженеров. Нам представляется, что это далеко не полный перечень таких противоречий, вместе с тем каждое из выделенных противоречий требует постановки и решения в профессиональной подготовке определенных педагогических задач.

Ссылки:

-

1. Шаршов И.А. Ведущие педагогические противоречия взаимодействия преподавателей и студентов вуза в контексте качества современного высшего образования // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2011. № 4 (96). С. 13–18.

-

2. Андреев В.И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности: Основы педагогики творчества. Казань, 1988. 236 с.

-

3. Шаршов И.А. Профессионально-творческое саморазвитие субъектов образовательного процесса в вузе : дис.... д-ра пед. наук. Белгород, 2005.

-

4. Макарова Л.Н. Преподаватель высшей школы: индивидуальность, стиль, деятельность. М. ; Тамбов, 2000.

-

5. Макарова Л.Н., Шаршов И.А. Повышение квалификации преподавателя высшей школы: саморазвитие и компетент

ность // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Педагогика и психология. 2012. № 2. С. 43–52.

-

6. Hartmann H. Ego Psychology and the Problem of Adaptation. N. Y., 1958.

Список литературы Педагогические противоречия и пути их преодоления в целях профессионально-образовательной адаптации студентов технического вуза

- Шаршов И.А. Ведущие педагогические противоречия взаимодействия преподавателей и студентов вуза в контексте качества современного высшего образования//Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2011. № 4 (96). С. 13-18.

- Андреев В.И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности: Основы педагогики творчества. Казань, 1988. 236 с.

- Шаршов И.А. Профессионально-творческое саморазвитие субъектов образовательного процесса в вузе: дис.... д-ра пед. наук. Белгород, 2005.

- Макарова Л.Н. Преподаватель высшей школы: индивидуальность, стиль, деятельность. М.; Тамбов, 2000.

- Макарова Л.Н., Шаршов И.А. Повышение квалификации преподавателя высшей школы: саморазвитие и компетентность//Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Педагогика и психология. 2012. № 2. С. 43-52.

- Hartmann H. Ego Psychology and the Problem of Adaptation. N. Y., 1958.