Педагогические условия развития творческого потенциала обучающихся на уроках литературы в основной школе

Автор: Зыкова Л.В.

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 8, 2024 года.

Бесплатный доступ

В данной статье рассматриваются возможности раскрытия творческого потенциала обучающихся путем создания особых педагогических условий через эмоциональное воздействие на подростков посредством изобразительного искусства с помощью выполнения ряда интересных, современных, необычных и непривычных заданий при изучении художественного произведения. На уроках литературы предлагается использовать формы работы, направленные на совершенствование письменной речи обучающихся, развитие их творческого потенциала за счет активизации воображения. Автором представлены результаты экспериментальной работы и сделаны выводы о целесообразности использования предложенных педагогических условий в практике преподавания. Приведены фрагменты творческих работ детей, обучающихся по репрезентируемой в статье методике, демонстрирующие наглядно результат ее применения. Новизна исследования заключается в комплексном подходе к развитию творческого потенциала обучающихся основной школы.

Творческий потенциал, сочинение, развитие речи, уроки литературы, методика преподавания, педагогические условия

Короткий адрес: https://sciup.org/149146101

IDR: 149146101 | УДК: 372.882 | DOI: 10.24158/spp.2024.8.10

Текст научной статьи Педагогические условия развития творческого потенциала обучающихся на уроках литературы в основной школе

ении программы, то идея формирования человека, способного к творческому мышлению, самостоятельному поиску путей решения актуальных проблем, становится доминирующей в современном образовании.

Методология и методы исследования . Развитию творческого потенциала обучающихся уделяется внимание на всех занятиях в основной школе, в том числе на уроках литературы, поскольку искусство слова в наибольшей степени способствует реализации данной задачи. Одной из наиболее важных проблем, стоящих перед учителями-словесниками, является отсутствие заинтересованности обучающихся в чтении художественной литературы, отторжение к книгам. Н.Н. Не-чунаев называет такую ситуацию конфликтом поколений, который носит «цивилизационный характер», когда у обучающихся «размывается граница между действительностью и виртуальной реальностью, ... оценка информации эмоциональная, по принципу удовольствия» (Нечунаев, 2018). При этом учёный отмечает, что обучающийся даже не может воспринять текст, «загугленный» в Интернете, поскольку не понимает смысла прочитанного.

Цифровизация современного общества, общение в мессенджерах, привычка к коротким сообщениям - всё это привело к упрощению языка, объёмные тексты дети не воспринимают, они их пугают, что и является причиной, по которой происходит отторжение от процесса чтения художественной литературы - у многих пропадает желание читать.

В современном отечественном научно-педагогическом сообществе в последнее время всё чаще можно услышать о таком понятии, как «клиповое мышление». Но Е.Н. Яркова отмечает, что оно «превращается в своего рода “козла отпущения”, на которого “сваливают” все грехи. Падение качества образования, межпоколенческий ресентимент, интеллектуальная деградация молодёжи, социальный цинизм, эйджизм рассматриваются как последствия диффузии клипового мышления» (Яркова, 2019). Однако исследователь заявляет, что нельзя отождествлять цифровизацию и кли-повизацию «как технологию обработки информации», поскольку такой подход необдуманного не-разделения ведёт к «дискредитации цифровизации», «цифровизация и клиповизация - принципиально разные стратегии обработки информации». «Цифровизация неотделима от алгоритмизации мышления. Клиповизация - фиксация неких фрагментов информации, между которыми, как правило, нет логической связи» (Яркова, 2019). Сопоставляя эти два явления современного общества, учёный делает вывод о действительном существовании «клипового мышления», но не связывает его появление с повальным увлечением молодёжи и подростков гаджетами и Интернетом, а говорит, что это «есть основа массовой культуры», которая «рождается значительно раньше цифровой революции как атрибут индустриального общества», и называет «образчиком “клипового мышления”» таких литературных персонажей, как Эллочка-людоедка, Полиграф Полиграфович Шариков. (Яркова, 2019). В такой ситуации рекомендации бороться с «клиповым мышлением» посредством ограничения времени пребывания во Всемирной паутине или принудительно-порционного чтения классической литературы представляются бесперспективными. Проблема внутренней пустоты - мировоззренческая. И возникает вопрос, а как и чем ее заполнить? Ответ очевиден - чтением и развитием творческого потенциала обучающихся.

М.А. Рыбникова ещё в начале XX в. предупреждала, что за неумением создавать собственные тексты скрывается «немота», за которой следует «глухота» к художественному тексту, а конкретнее, к слову, если «маленький читатель» не будет иметь возможности для творческой реализации. Ребёнку необходимо учиться писать, создавать собственные тексты. «От маленького писателя - к большому читателю» - именно в такой последовательности: от самостоятельно написанной творческой работы к чтению художественного произведения (Рыбникова, 1929: 81).

Но в наш непростой век, когда в обществе доминируют цифровые технологии и вышеобо-значенное «клиповое мышление», задача перед учителем стоит сложная, но выполнимая, если четко осознать трудности, с которыми придётся столкнуться. Например, В.П. Кащенко описывает симптомы, знакомые каждому учителю - это признаки погружения в один вид деятельности, в данном случае идет речь о «запойном» чтение. Исследователь называет чрезмерное увлечение книгами зависимостью, последствия которой нам знакомы, но совсем в другом ракурсе: ребёнок «читал: подолгу, по несколько часов кряду не отрывался от книги, читал во время еды, в туалете, брал книгу с собой в постель, чтобы по утрам, рано проснувшись, насладиться ею. Если родители возвращались поздно, то он, конечно, весьма сокращал свой сон ещё и несвоевременным засыпанием . Вследствие всего этого мальчуган очень побледнел, осунулся, замкнулся, стал апатичным и, таким образом, потерял природу ребёнка. Страстное чтение . вредно действует на весь организм ребёнка и, в частности, на его нервную систему, потому что он лишается пребывания на свежем воздухе, здорового расходования мышечной энергии, всего необходимого для правильного развития, общения с товарищами. В результате - чрезмерное напряжение и переутомление мозга . Любители чтения книг подобны потребителям гашиша. Тонкий яд, проникающий в их мозг, делает их нечувствительными к миру действительности и отдаёт их во власть чарующих или ужасных фантомов» (Кащенко, 2019: 31). Как видим, симптомы, возникающие вследствие «запойного» чтения, которые описал В.П. Кащенко, в последнее время встречаются у большинства детей, увлечённых онлайн-играми. За этим занятием обучающиеся проводят всё свое свободное время, они играют беспрерывно: во время урока, на переменах, дома, в транспорте. Постепенно мир реальный подменяется в сознании подростков миром виртуальным, у детей пропадает умение сострадать, сопереживать.

Учёные Б. Коуп и М. Калантцис в одной из своих совместных работ пишут, что «важно создавать образовательное пространство, тотально вовлекающее в образовательный процесс чувственность и эмоциональность обучающих и обучаемых, погружённых сегодня в глобальный цифровой стиль жизни, охватывающий всё, начиная с развлекательных ресурсов и сетей до учёбы и работы» (Kalantzis, Cope, 2004: 38).

Действительно, очень важно уделять внимание эмоциональному интеллекту именно в детском возрасте, ибо в это время формируется самосознание ребёнка, активизируется его эмоциональное развитие. Обучающиеся с высоким уровнем эмоционального интеллекта более успешны, социализированы, способны проявить эмпатию.

Современные учителя сталкиваются с этой проблемой ежедневно на каждом уроке в каждом классе. Разумеется, возникает вопрос, что же делать с этим явлением, поскольку традиционные методы обучения не работают. Для достижения положительных результатов необходимо, как мы считаем, внести некоторые коррективы в образовательный процесс. Мы предлагаем ряд педагогических условий, которые, на наш взгляд, способны преодолеть существующие трудности в развитии творческого потенциала обучающихся.

Под термином «педагогические условия» мы понимаем условия, которые смогут повлиять на психическое, физическое и нравственное развитие индивида, а также условия, формирующие его личность и способствующие достижению обучаемости и воспитанности, а вместе с тем и развития его творческого потенциала.

Основная часть . В соответствии с целями и задачами образовательной деятельности мы рассмотрим внутренние педагогические условия, которые являются динамичными, то есть поддающиеся изменениям.

-

1. Организационно-педагогические условия предоставляют собой совокупность факторов, позволяющих решить образовательные задачи. К ним относятся не только материальные возможности, необходимые для осуществления образовательной деятельности, но и формы взаимодействия с обучающимися.

-

2. Психолого-педагогические условия обеспечивают меры воздействия педагога на обучающегося и призваны повысить эффективность образовательной деятельности посредством развития личности ребенка.

-

3. Дидактические условия предполагают целенаправленный отбор образовательных возможностей (методов, приёмов, средств) с целью обеспечения эффективного решения образовательных задач.

И.В. Шилова и С.А. Задворнов в статье «Определение содержания понятия “педагогические условия”» методом контекст-анализа» проанализировали данный феномен и выделили ряд признаков, которые «широко отображают педагогические условия как совокупность обстоятельств, причин, влияющих на развитие и функционирование исследуемого объекта, а именно:

-

1. Составной элемент.

-

2. Мера воздействия.

-

3. Использование научно-технического оборудования.

-

4. Внешние и внутренние элементы образовательного процесса.

-

5. Меры развития, эффективности функционирования.

-

6. Пространственное окружение.

-

7. Совокупность объективных возможностей.

-

8. Согласованность методов, форм, содержания педагогического процесса» (Шилова, Задорнов, 2019: 401).

В нашем исследовании мы обращаем свой взгляд на творческое развитие обучающихся, на воспитание у них веры в свои возможности, на понимание необходимости в самовыражении посредством создания собственных текстов, на создание определённого эмоционального настроя при выполнении поставленной задачи. Обобщая всё вышеизложенное, мы пришли к выводу, что необходимо в данный ряд признаков создания оптимальных педагогических условий творческого развития обучающихся внести такие дополнения, как:

-

1. Разноуровневая степень взаимодействия обучающего с обучающимися. Под степенью взаимодействия при этом понимается дифференцированный подход, основанный на самоопределении обучающихся, когда каждый ребёнок выбирает форму творческой работы (пишет самостоятельно по теме, или по плану, предложенному учителем, или работает по клише).

-

2. Возможность реализации творческого потенциала обучающихся. Необходимо предоставить абсолютно каждому ребенку возможность проявить себя, поверить в свои способности, заинтересоваться, получить мотивацию. Для выполнения этого педагогического условия создаётся определённый эмоциональный фон для выполнения задания, например, это может быть весёлая и радостная атмосфера в аудитории для написания юмористического рассказа, или волшебная и мистическая – для создания сказки, в данной ситуации учитель выступает в роли режиссера, управляя психологическим настроем класса.

-

3. «Мозаичный принцип» урока. Под ним мы понимаем набор инструментария, на первый взгляд, совсем не совместимого с темой урока. Для определения целеполагания вниманию обучающихся предлагаются различные фрагменты музыкальных произведений, образцы изобразительного искусства. Примером может служить урок литературы, на котором изучается рассказ В.П. Астафьева «Фотография, на которой меня нет». В самом начале занятия в классе появляется фотоаппарат «Смена», который мгновенно притягивает взгляды детей: кто-то вспоминает, что где-то видел подобное устройство; у кого-то в деревне у бабушки есть, а некоторые с удивлением узнают, что так, оказывается, выглядел фотоаппарат пару десятилетий назад. В этот момент перед детьми приобретает реальность «картинка» из произведения, связанная с фотографом, появившимся в деревне. В ходе чтения текста открытия продолжаются. Например, по мнению детей, подвода – это не тип телеги, а нечто, связанное с водой, и развенчание этого мифа приносит обучающимся эмоции – удивление, недоверие, а главное – обеспечивает интерес, лежащий в основе мотивации к чтению. Таким образом, разбирая текст и комментируя его, мы вместе с детьми погружаемся в эпоху, для нас, учителей, не такую уж и далёкую, а для обучающихся – навсегда ушедшую.

-

4. Отбор содержания учебного материала. Данный процесс определяется целями и задачами урока, и в контексте развития творческих способностей обучающихся здесь уместно использовать материал, связанный с историческими реалиями, а также задания, направленные на актуализацию межпредметных связей.

-

5. Проектирование системы учебных заданий, направленной на развитие творческого потенциала обучающихся основной школы. Все они классифицированы по характеру познавательной деятельности:

-

– информационно-рецептивные, например, выполняемые по образцу;

-

– репродуктивные (составить план текста, задание по заданной схеме);

-

– поискового характера (подготовить сообщение, придумать интересное задание для одноклассников);

-

– исследовательские (проект, творческие задания, например, сочинить историю, сказку, басню и т.д.).

-

6. Создание ситуации успеха. На уроках это благотворно влияет на эмоциональное состояние обучающихся, что способствует их творческому развитию и мотивирует к нему. Ребёнку необходимо «пережить» данное состояние, почувствовать «муки» творчества и радость от результата, а педагогу – создать для этого атмосферу, как вербально (словами одобрения), так и прочими средствами (доброжелательной мимикой, жестами).

Нами была разработана система педагогических условий для развития творческого потенциала обучающихся основной школы на занятиях по литературе, отвечающих современным требованиям и обеспечивающих целостность педагогического процесса, что является основополагающим в реализации образовательных задач.

Результаты исследования . Учебные занятия, согласно разработанной нами методике, строятся по «мозаичному принципу». В начале урока даётся несколько коротких, ярких фрагментов произведений искусства. Это может быть короткий видеоролик, иллюстрация картины, музыкальный отрывок –внешне они не связаны между собой. Это надо для фиксации внимания, для того чтобы вызвать эмоциональный отклик у обучающихся, а далее «запустить мыслительный процесс» вопросом: «А как вы думаете, что может связывать эти предметы (образцы искусства, фрагменты произведений и др.) с нашим рассказом (повестью)?».

А.А. Брудный в «Психологической герменевтике», рассуждая о понимании, утверждает, что «понимание повествовательных текстов есть одновременно понимание человеком самого себя»1. Именно «пропуск» через себя, осознание взаимосвязи собственных ощущений с авторским замыслом художественного произведения, на наш взгляд, способны стать импульсом к раскрытию творческого потенциала обучающихся.

Нами были определены следующие критерии педагогической модели данного процесса:

-

1. Выявление готовности осуществлять творческую деятельность (когнитивно-эмоциональный критерий).

-

2. Наличие способности к активации собственного потенциала в этой сфере (личностнокреативный критерий).

-

3. Стремление к участию в творческой деятельности (мотивационно-ценностный критерий).

-

4. Применение навыков организации самостоятельной креативной активности (деятельностно-процессуальный критерий).

-

5. Наличие способности к самоанализу, саморефлексии, стремление к саморазвитию (рефлексивный критерий).

Результаты . В исследовании творческого развития приняли участие обучающиеся 5 и 7 классов ГБОУ «Школа № 875» г. Москвы в количестве 156 человек в возрасте 10–14 лет. Контрольная и экспериментальная группы включали по 78 школьников. Так, в контрольной группе было 38 пятиклассников в возрасте от 10 до 12 лет и 40 семиклассников в возрасте от 13 до 14 лет, всего 78 обучающихся. В экспериментальной группе – 39 пятиклассников и 39 семиклассников. Исследование проходило в течение 2022–2023 учебного года в естественных условиях.

Исследование возможностей и педагогического обеспечения процесса творческого развития обучающихся основной школы на уроках литературы осуществлялось посредством опроса обучающихся и анализа их творческих работ. В данной статье мы представляем анализ трёх вопросов-заданий в следующих формулировках:

-

1. Вид творческой работы, который вам интересно выполнять на уроке.

-

2. Вставьте слово в предложение: «Написать сочинение – это ______________ работа».

-

3. Опишите, что вы видите за окном.

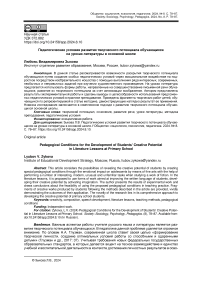

Делая выбор вида предпочтительной творческой работы на уроке, большинство обучающихся обеих групп склонились к сочинению (рис. 1). Видимо, многие считают этот вид деятельности более лёгким, поскольку не надо ничего запоминать, обучающийся свободен в выборе синтаксических конструкций и слов, что в свою очередь отражается на конечном результате и учительской оценке.

■ Экспериментальная группа

■ Контрольная группа

Рисунок 1 – Предпочтения в выборе вида литературного творчества на уроке на контрольном этапе эксперимента, %

Figure 1 – Preferences in the Choice of Type of Literary Creativity in Class at the Control Stage of the Experiment, %

Исследование показало, что количество выборов обучающимися сочинения как более привлекательного вида творческой деятельности на уроках литературы в экспериментальной группе почти на четверть больше, чем в контрольной, разница составляет 21,8 %. При этом изложение в контрольной группе выбирали на 12,8 % чаще, чем в экспериментальной, этим обучающимся выполнять этот вид деятельности намного легче, поскольку «всё просто и понятно, фантазия не нужна». 15,4 % детей экспериментальной группы и 24,4 % контрольной не выбрали никакой вид литературного творчества, это связано с тем, что есть часть ребят, которых процесс творчества не привлекает.

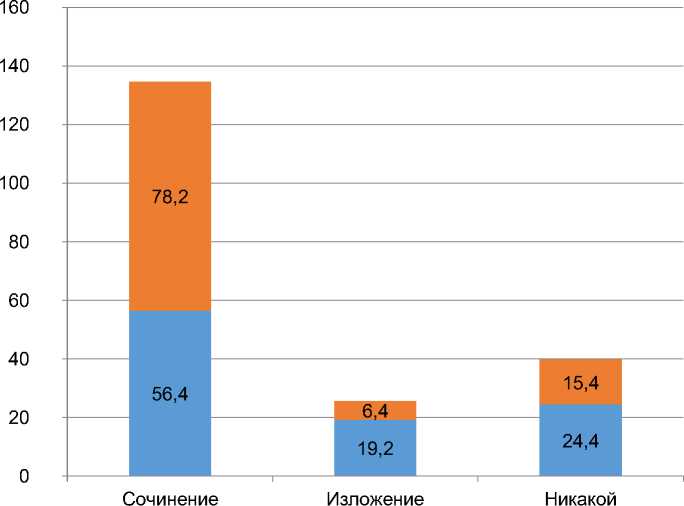

На вопрос, насколько респондентам интересно работать над сочинением, мы получили следующие результаты (рис. 2).

■ Экспериментальная группа

■ Контрольная группа

Рисунок 2 – Анализ сложности работы над сочинением обучающимися, %

Figure 2 – Analysis of the Complexity of Work on the Essay by Students, %

Как видим, обучающиеся при анализе трудности работы над самым популярным видом литературного творчества – сочинением – выбирали позитивную оценку в большинстве случаев. Так, 73,1 % детей экспериментальной и 61,5 % контрольной групп считают работу над сочинением интересной и увлекательной, 14,1 и 12,8 % соответственно – лёгкой и простой. Однако для 12,8 % обучающихся экспериментальной группы и 25,6 % контрольной написание собственного текста представляется трудным и неинтересным.

В этом контексте представим анализ творческих работ обучающихся с точки зрения уровня их креативного развития (табл. 1). Высокий уровень характеризовался следующими критериями: ребенок успешно применяет художественно-изобразительные средства; его сочинение самобытно, оригинально; образы необычны, большое внимание уделяется деталям. Средний уровень диагностировался при следующих параметрах: в сочинении присутствуют художественно-изобразительные средства; оно интересно; синтаксические конструкции однообразны. Низкий уровень определялся, если: в работе не использовались художественно-изобразительные средства; текст отсутствует или состоит из одного – двух предложений с однородными членами; образ не проработан.

Таблица 1 – Уровень сформированности творческого развития обучающихся

Table 1 – Level of Student s’ Creative Development For mation

|

Высокий уровень, % |

Средний уровень, % |

Низкий уровень, % |

|

|

Экспериментальная группа |

84,5 |

11,7 |

3,8 |

|

Контрольная группа |

33,4 |

43,2 |

23,4 |

Высокому уровню сформированности, как оказалось, соответствуют 84,5 % обучающихся экспериментальной группы и 33,4 % – контрольной, количественная разница составляет 51,1 %. Этот показатель говорит об эффективности использования предлагаемых педагогических условий.

Средний уровень продемонстрировали 11,7 % обучающихся из экспериментальной группы и 43,2 % – из контрольной, количественная разница составляет 31,5 %, причем явный перевес – на стороне контрольной группы. Данный факт вполне объясним традиционным подходом преподавания, дети справились с предложенной работой, но их сочинения строго соответствовали требованиям критериев, характеризующих средний уровень сформированности творческого развития.

Количественная разница низкого уровня составляет 19,6 % (экспериментальная группа – 3,8 %, а контрольная – 23,4 %). Данные цифры говорят о низком уровне творческого развития школьников, в сочинениях обучающихся отсутствовали художественно-изобразительные средства, по сути, творческая работа представляла собой одно предложение с однородными членами, в котором дети через запятую перечисляли, что видят из окна кабинета. Это свидетельствует о примитивном подходе к выполнению задания или об отсутствии желания качественно выполнить работу.

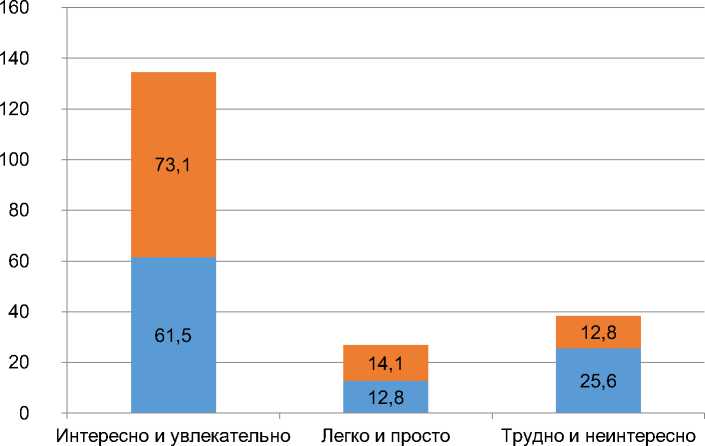

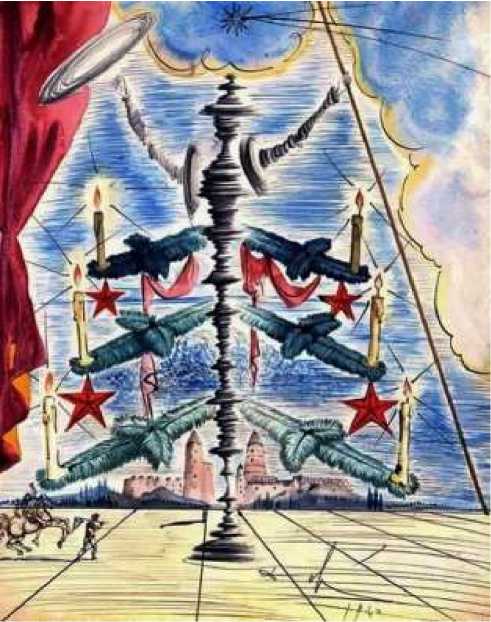

Развитие творческого потенциала обучающихся носит системный и непрерывный характер на уроках русского языка и литературы. Например, на занятии по развитию речи, где образовательной целью является обучение написанию сочинения, можно предложить школьникам описать «Рождественские открытки», выполненные Сальвадором Дали. Сначала необходимо погрузить обучающихся в историю открыток от XVIII в. до советского периода нашей Родины, далее предложить сопоставить некоторые из них с открытками С. Дали. Дети сразу заметят, что по содержанию и манере изображения произведения отличаются, и это открытие вызовет у них эмоциональный отклик, который поможет обучающимся в создании собственного текста. Разумеется, учителю необходимо пояснить суть сюрреализма, рассказать о переменчивости образов, необычности сочетаний и особенности сюжетов открыток Дали.

Предлагаем в качестве примера рассмотреть две работы обучающихся 6 класса (рис. 3, 4).

Рисунок 3 – С. Дали. Рождественская открытка № 1

Figure 3 – S. Dali. Christmas Card No. 1

Ксения З.: «На первой открытке “Рождество” Сальвадора Дали 1958 года изображена красивая ель. Если приглядеться, можно заметить, что вместо веток у неё есть красивые крылья, выполненные в пастельных, приятных тонах. Возможно, это крылья ангелов или людей, у которых их насильно вырвали, а может, они и вовсе вольные “птицы” и нашли прибежище у оголённого ствола. Также вместо звезды мы видим бабочку, а ниже ещё одну, и ещё… Они сливаются с крыльями, но выделяются формой души. Рядом с деревом стоят два человека и разбитая лодка. Человек чуть повыше показывает малышу рождественское чудо и тихо радуется, что их крылья тоже нашли свой временный дом. Приятная на цвет открытка скрывает много тайн, и мы не знаем, что откроется в ней следующим поколениям, и через сколько лет вырастут новые крылья после потери, ведь время течет даже сейчас».

Рисунок 4 – С. Дали. Рождественская открытка № 2

Figure 4 – S. Dali. Christmas Card № 2

Мария Г.: «Открытка С. Дали выполнена в манере сюрреализма. Ствол у ёлки напоминает мне неугомонный вихрь. Он гордо поднял свои руки, в одной из них - щит, а в другой - верное копьё. Ветки ёлки украшены свечами и алыми звёздами. Хвоя напоминает мечи, которые также показывают боевое настроение. С левой стороны виден бордовый занавес, значит, на картине изображено выступление. На предполагаемой сцене стоит актер и всадник на коне. На фоне виднеется каменный город^ Эта картина наполнена оптимизмом и напоминает о лете, когда много солнца».

Как показывает практика, на уроках литературы обучающиеся с большим интересом выполняют не обычные работы, а связанные с активным вовлечением воображения. Например, придумать продолжение рассказа, сочинить историю от лица героя, можно даже неодушевленного. В детских работах мы можем обнаружить глубокий эмоциональный отклик обучающихся на содержание рассказов, желание помочь героям пережить неприятные минуты. Именно таким образом возможно формирование традиционных нравственных ценностей у подрастающего поколения на уроках литературы - через вовлечение их в мир героев, вызывая чувства сопереживания и сострадания, пропуская через себя их проблемы.

Приведем несколько образцов работ.

Анастасия М. (текст творческой работы по рассказу И.А. Бунина «Лапти»): «Лапти для сестры. Через несколько лет у ранее слабого и маленького мальчика появилась сестрёнка. Этого мальчика звали Ваня, а сестрёнку - Катя. Лето было жарким. Тихо сорвав ещё не спелое яблоко, Ваня побежал к дому.

-

- Фу! Кислое! - сморщился мальчик.

-

- Ванюша! Где тебя носит? Разберись-ка в своих старых вещах! - услышал он голос матери.

И Ваня начал разбирать свою уже потрёпанную корзину. На самом дне лежали те самые лапти. Для Вани они были уже маленькие, но он кое-что придумал. Он побежал в сад, где на свежей зелёной травке дремала сестра.

-

- Держи, тебе нужнее, - сказал парень. - Когда-нибудь я тебе поведаю грустную историю.

-

- Спасибо, братишка, я знаю, - сказала Катя и вздохнула».

Рената З. (творческая работа по рассказу А. Платонова «Никита»): «Пустая бочка. Я обычная пустая бочка, которая стоит в старом сарае. Я редко вижу проходящих людей, из-за этого мне очень скучно. Но однажды ко мне подошёл маленький мальчик. Он сказал мне, что во мне прячется маленький бородатый человек. Мальчик утверждал, что этот человек украл его ножницы, и долго уговаривал отдать их. Какой же он странный! Вдруг мы услышали, как эхом отозвались слова малыша и испугались. Ребёнок кинулся прочь из сарая, а я долго размышляла, может, во мне правда живет маленький человечек?».

Сергей Г. (творческая работа по рассказу А. Платонова «Никита»): «Старый пень. Стоял я, стоял, как вдруг подбежал ко мне мальчишка. Углядел во мне глаза, нос, рот и улыбнулся до ушей, спрашивает: “Ты тут живёшь?” А я подумал: “Конечно, тут живу, я же пень, где стою, там и живу”. Тогда малыш как закричит: “Вылезай! Иди к нам в деревню поля пахать!” Я крякнул: “Куда мне, старому пню, землю копать!” А мальчонка, как услышал меня, испугался, рассердился и сказал: “Не вылезай, не надо, живи лучше здесь!” И был таков!»

Заключение . В образовательном процессе необходимо использовать те педагогические условия, которые будут отвечать веяниям времени, соответствовать особым условиям для творческого развития обучающихся. Применительно к нашему исследованию можно говорить о проектировании системы учебных заданий, которая будет строиться на основе разработанных нами педагогических условий и способствовать развитию творческого потенциала обучающегося в процессе освоения литературы. В системе «мозаичного» типа представлены задания эмоционально-оценочного, мотивационного, интеллектуально-творческого, операционального, рефлексивного видов; особое внимание уделено проектированию учебных заданий, отбору содержания образования для них, а также стимулированию обучающихся к творческой деятельности и созданию ситуации успеха. Следует отметить, что наша педагогическая модель на практике доказала свою эффективность в развитии творческого потенциала обучающихся и формировании их эмоционального интеллекта. Результаты исследования показывают, что творческое развитие школьников может быть эффективным при условии реализации репрезентированного комплекса педагогических условий.

Список литературы Педагогические условия развития творческого потенциала обучающихся на уроках литературы в основной школе

- Глузман Н.А., Картавая Ю.К., Петренко Н.А. Концепция модельного центра дополнительного образования одаренных детей "Дар" в Евпаторийском институте социальных наук (проект) // Гуманитарные науки. 2017. № 3 (39). С. 35-44.

- Кащенко В.П. Педагогическая коррекция. Исправление недостатков характера у детей и подростков. М., 2019. 231 с. EDN: WHJBVU

- Нечунаев В. В. Преодоление клипового мышления у современных студентов // Reflexio. 2018. Т. 11, № 2. С. 181-207. EDN: YUHTQT

- Рыбникова М.А. От маленького писателя - к большому читателю // Русский язык в советской школе. 1929. № 2. С. 81-89.

- Шилова И.В., Задворнов С.А. Определение содержания понятия "педагогические условия" методом контент-анализа // Современные наукоемкие технологии. 2019. № 12-2. С. 401-405. EDN: JCCTNF

- Яркова Е.Н. Теория клипового мышления или эскиз картины регресса человеческого разума // Дискурс-Пи. 2019. № 2 (35). С. 77-85. DOI: 10.17506/dipi.2019.35.2.7785

- Kalantzis M., Cope B. Designs for Learning // E-Learning and Digital Media. 2004. Vol. 1, iss. 1. P. 38-93. DOI: 10.2304/elea.2004.1.1.7