Педагогический аспект освоения темы "Литература как область профессиональной деятельности филолога" в пропедевтическом курсе "Введение в гуманитарную практику"

Автор: Тараносова Галина Николаевна, Решетникова Евгения Александровна

Рубрика: Социальные науки

Статья в выпуске: 2 т.18, 2016 года.

Бесплатный доступ

Целостный процесс формирования педагогического аспекта филологической компетенции целенаправленно, в виде стадий (уровней), можно представить в следующей хронологии: 1) пороговый уровень (1 курс) - на этом этапе происходит формирование профессиональных намерений, дальней профессиональной цели, самоопределения, формирование профессиональных знаний, навыков, умений, а также знаний коммуникативных качеств речи, основ теории речевого этикета; 2) уровень адаптации (2 курс) - вхождение в профессию, приобретение опыта самостоятельного выполнения профессиональной деятельности (участие в проектной деятельности), выработка комплекса коммуникативно-речевых умений, позволяющих обмениваться информацией между участниками образовательного процесса; 3) компетентный уровень (3 курс) предполагает высококвалифицированное выполнение профессиональной деятельности, умение ориентироваться в дискуссионных вопросах современного языкознания и литературоведения, предвидеть изменения в обществе, в технологии и адаптироваться к ним, создание программ речевого поведения, необходимых для успешной коммуникации в различных сферах общения, освоение и внедрение в профессиональную деятельность последних достижений в филологической области науки и практики; 4) творческий уровень (4 курс) - разработка профессиональных инноваций, позволяющих достигать более высоких результатов в своей профессии, выдвижение и обоснование научно-исследовательских идей, принципиально изменяющих подходы к выполнению профессиональных задач; полная профессиональная реализация, определение своей профессиональной роли (исследователь, практик, аналитик и т.п.), умение доказать свою нужность на рынке труда и конкурентоспособность как претендента на должность, творческое проектирование своей профессии.

Профессиональная деятельность педагога, коммуникативные качества речи, проектирование профессиональной деятельности, создание программ профессиональной коммуникации, профессиональные задачи, творческие роли, инновации в профессии

Короткий адрес: https://sciup.org/148102407

IDR: 148102407 | УДК: 378:8

Текст научной статьи Педагогический аспект освоения темы "Литература как область профессиональной деятельности филолога" в пропедевтическом курсе "Введение в гуманитарную практику"

Приметой последних лет стала усиливающаяся тревога педагогической общественности по поводу существенного ослабления гуманитарной составляющей образования на всех его уровнях. Объявленное на правительственном уровне усиление внимания к подготовке специалистов технического профиля еще более усугубило проблему гуманитаризации вузовской подготовки, осознаваемую как органически необходимую подавляющим большинством вузовских преподавателей всех направлений и профилей, в том числе технических и естественнонаучных.

Парадоксально, но даже в условиях достаточно широко представленных в стране гуманитарных вузов, включая педагогические, или гуманитарных институтов, входящих в структуру большинства университетов страны, студенты не вводятся в дискурс существа гуманитарного знания как такового, возможностей и специфики гуманитарных практик, что объединяло бы гуманитариев, придавая целостность видения их профессии как части в составе целого. И это в то время, когда практико-ориентированная направленность образования объявлена в России как магистральная!

Преодолением отмеченной ущербности в вузовском гуманитарном образовании мог бы стать пропедевтический учебный курс «Введение в гуманитарную практику», осваиваемый первокурсниками всех профилей гуманитарных институтов или факультетов уже в начале обучения. Попытка разработки такого курса кафедрами Гуманитарно-педагогического института Тольяттинского государственного университета с его апробацией на протяжении двух лет показала перспективные результаты. Объединенный коллектив авторов, куда вошли специалисты разных профилей (жур- налисты, историки, лингвисты, психологи, социологи филологи, философы) вузовской гуманитарной подготовки, создав Временный научноисследовательский коллектив и использовав технологию мозгового штурма, сообща отработал общезначимое для всех гуманитариев содержание пропедевтического курса первого семестра «Введение в гуманитарную практику», которое давало целостное представление о гуманитарных практиках и которое структурно составили следующие темы:

Модуль 1. Установочная лекция. Назначение и истоки гуманитарного знания. Лекция 1. Литература и русский язык как области профессиональной деятельности. Практическое занятие 1 . Художественный текст как феномен словесного творчества. Практическое занятие 2. Язык современного общества.

Модуль 2. Лекция 2. Основные этапы развития журналистики. Функции журналистики как социального института. Практическое занятие 3. Деловая игра «Дайте слово».

Модуль 3. Лекция 3. Билингвальная коммуникативная компетенция. Практическое занятие 4. Практикум эффективного изучения иностранного языка.

Модуль 4. Лекция 4. Перевод: вчера и сегодня.

Практическое занятие 5. Перевод – дело профессионалов?

Модуль 5. Лекция 5. Второй иностранный язык в гуманитарной практике студентов. Практическое занятие 6. Знание европейских языков – окно в мир.

Модуль 6. Лекция 6. Социология как профессия и наука. Практическое занятие 7. Мир профессий глазами социолога.

Модуль 7. Лекция 7. История и историки в современном обществе. Практическое занятие 8. История в нашей жизни.

Модуль 8. Лекция 8 . Психология как профессия и наука. Практическое занятие 9. Аукцион профессий. Практическое занятие 10. Посещение центра «Семья». Итоговое занятие. Ярмарка гуманитарных практик.

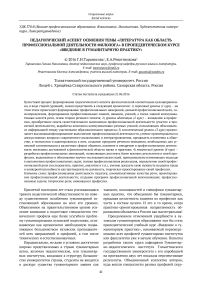

Подчеркнем, что каждый модуль посвящен одной из гуманитарных профессий, осваиваемых студентами гуманитарного знания в соответствии с их выбором при поступлении в университет. Структура пропедевтического курса «Ведение в гуманитарную практику» соответствует логике модульного подхода. Начинается курс вводной лекцией, на которой студенты постигают специфику гуманитарного знания и назначение гуманитария.

Приводим краткое содержание лекционного материала как иллюстрации того, как происходит введение в профессию филолога для гуманитариев других направлений и профилей. Художественная литература и русский язык как предмет изучения студентов-гуманитариев – это значимая составляющая общегуманитарного знания, «духовный опыт человечества в концентрированном виде» (В.Пьецух). Через литературные и лингвистические учебные дисциплины обретаются навыки общения с чужим сознанием и формируются знания организации текста (художественного, в частности) с одновременной их трансляцией на возможные технологии создания текстов как речевых феноменов, в том числе иных гуманитарных профессий. Органично взаимодействие исследований психологии творчества, психологии восприятия, теорий познания мира, социологии, лингвокультурологии, философии, истории, журналистики, компаративистики с постижением методов и технологий анализа текста любой функциональной направленности.

Специальность «Филология» – это, по словам Д.С.Лихачева, – «высшая форма гуманитарного образования. Она (филология) лежит в основе не только науки, но и всей человеческой культуры. Филология есть связь всех связей, нужная всем, кто пользуется языком… Филология сближает человечество» [1].

Внутренняя структура филологии как комплексной науки (по многочисленным указаниям на этот феномен наиболее авторитетных ее исследователей) двуполярна: на одном полюсе – ее скромнейшая служба «при тексте», не допускающая отхода от его (текста) конкретности; на другом – универсальность, пределы которой невозможно очертить заранее.

По мнению С.С.Аверинцева, филология продолжает жить как законная форма знания, определяемая не столько предметными границами, сколько подходом к реальности и ее фактам [2]. Важные ключевые понятия в этом предмете изучения – слово, текст, художественный текст. Подчеркнем, что два первых ключевых понятия общезначимы для всех гуманитариев, поскольку слово – это наиболее универсальное средство чисто человеческого, живого и субъективного описания мира, текст – способ мышления гуманитария, а вот художественный текст – это уже объект изучения только филолога-литературоведа.

Рис. 1. Схема 1. Структура модулей единообразна, что обеспечивает их содержательное, технологическое и организационное единство. Модуль конкретной гуманитарной практики уточняет содержание подготовки студента гуманитария и состоит из лекции-беседы, практикума и заканчивается написанием эссе (Scheme 1. The structure of modules is uniform that provides their substantial, technological and organizational unity. The module of concrete humanitarian practice specifies the content of training of the student of the humanist and consists of a lecture conversation, a practical work and comes to an end with writing of the essay)

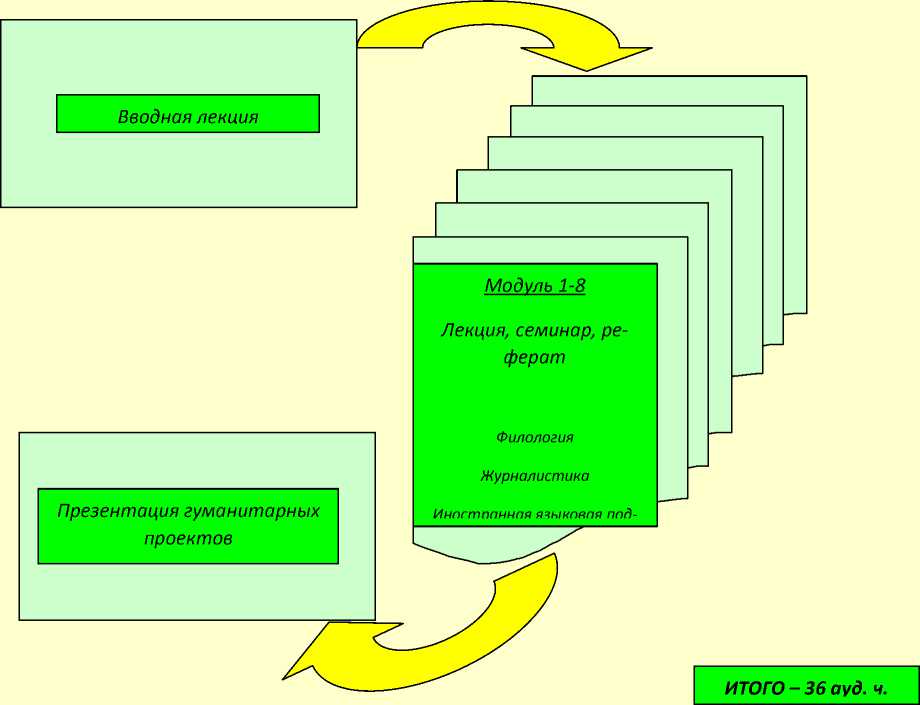

Рис. 2. Схема 2. Авторы настоящей статьи принимали участие в разработке модуля 1 лекции 1: «Литература и русский язык как области профессиональной деятельности» и практического занятия 1: «Художественный текст как феномен словесного творчества» (Scheme 2. Authors of the present article took part in development of the module 1 of a lecture 1: "Literature and Russian as areas of professional activity" and practical occupation 1: "The art text as phenomenon of verbal creativity")

Для всех других гуманитарных специальностей знание такого феномена, как художественный текст, также значимо, но с иных позиций: служить иллюстративным или доказательным материалом при аргументации того или иного утверждения. Особо выделяется в литературоведении как составляющей филологии поэтика – стройная система описания словесного моделирования действительности, наука о литературном произведении, дающая умение его глубинного понимания, наука, изучающая литературные приемы и их воздействие на читателей.

Такое особое выделение поэтики необходимо уже потому, что филолог-словесник в своей будущей работе имеет дело не только и не столько с художественной книгой, сколько с гипотетическим реципиентом, которому адресуются исследовательские обобщения литературоведа, но более всего – с учебной аудиторией, которой эта книга осваивается.

Филолог-литературовед всегда двуедин и двунаправлен: он и знаток литературы, и специалист по интерпретации литературных произведений – в учебных заведениях, при работе с теми, кто ее осваивает на разных этапах.

Да и литература – это, по определению Б.В.Томашевского, литературные произведения вместе взятые. В них автор «говорит лишь о вещах, подобных действительным, на самом же деле о вещах вымышленных, но вымышленных так, что они возбуждают в других интерес и такого рода чувства, какие человек переживает в действительной жизни. У людей есть потребность к такого рода литературе, потребность, подобная той, которая вызвала существование музыки, живописи и других искусств. И подобная литература является тоже одним из видов искусства» [3].

Трудно переоценить роль литературы и русского языка в самосознании человечества, в становлении и самоидентификации личности, в осознании общественной значимости человека. Отражение этого процесса в литературном произведении и изучает литературоведение как научная и учебная дисциплина, относящаяся к духовной области человеческого бытия.

Итак, выпускники школ, которые избирают для изучения в вузе специальность «Филология», получают соответствующую квалификацию «Филолог. Преподаватель русского языка и литературы», которая, в свою очередь, предполагает овладение определенными компетенциями, понимаемыми как уровень сформированности знаний, умений, способностей и инициатив личности, необходимых для эффективного выполнения конкретной деятельности. Компетенция, заметим, может проявляться только в органическом единстве с ценностями человека и общества.

Важнейшие компетенции филолога – лингвистическая и литературоведческая. Последняя понимается как «совокупность знаний о русской литературе и фольклоре в их историческом развитии и современном состоянии, а также в сопряжении с гражданской историей и историей культуры нации, и умение понимать закономерности литературного процесса, художественное значение литературного произведения и его связь с общественной ситуацией и культурой эпохи; умение оценить художественное своеобразие произведений и творчества писателя в целом с точки зрения не только национальной культуры, но и межкультурной значимости; это владение основными методами литературоведческого анализа» [4].

Из приведенной цитаты очевидно, что, как и всякий гуманитарий, филолог в своей профессиональной деятельности связан с познанием человека и человеческого общества, а поэтому вновь и вновь пытается дать ответ на знаменитый вопрос Канта: «Что есть человек?» и понять утверждение того же Канта, что «мир – это текст». Отличительно лишь то, что это познание и этот поиск ответов на сакраментальные вопросы человечества происходит у филолога через художественную литературу и русский язык. Но сам познавательный механизм един для любого процесса познания, включая в себя ощущения, восприятия, представления, суждения, умозаключения, сознательное, подсознательное, рациональное и иррациональное. Общими являются и методы познания: опыт, эксперимент, наблюдение, сравнение, сопоставление, индукция, дедукция, анализ, синтез и др.

Для деятельности филолога также чрезвычайно важно обладание коммуникативной (профессионально-коммуникативной) компетенцией, понимаемой как способность посредством языка и социокультурных знаний устанавливать межличностное общение в профессиональной (учебной, научной, производственной и других) сферах и ситуациях человеческой деятельности. Профессиональная коммуникативная компетенция базируется на знании типологии профессиональнокоммуникативных задач, норм педагогической этики, психологии и технологии общения и включает в себя профессиональное владение русским языком, т.е., с одной стороны, корректное с точки зрения нормы, узуса и стиля, с другой – педагогически адекватное условиям, содержанию, целям деятельности [4, с. 54].

При этом необходимо отметить, что филологическую компетенцию мы рассматриваем как часть общегуманитарной (коммуникативной) компетенции – необходимой составляющей общей профессиональной компетенции специалиста, повышающей его конкурентоспособность на рынке труда.

В связи с этим предпочтительно, на наш взгляд, осуществлять целостный процесс формирования филологической компетенции целенаправленно, в виде стадий (уровней), которые можно представить в следующей хронологии: 1) пороговый уровень (1 курс) – на этом этапе происходит формирование профессиональных намерений, дальней профессиональной цели, самоопределения, формирование профессиональных знаний, навыков, умений, а также знаний коммуникативных качеств речи, основ теории речевого этикета; 2) уровень адаптации (2 курс) – вхождение в профессию, приобретение опыта самостоятельного выполнения профессиональной деятельности (участие в проектной деятельности), выработка комплекса коммуникативно-речевых умений, позволяющих обмениваться информацией между участниками образовательного процесса; 3) компетентный уровень (3 курс) предполагает высококвалифицированное выполнение профессиональной деятельности, умение ориентиро- ваться в дискуссионных вопросах современного языкознания и литературоведения, предвидеть изменения в обществе, в технологии и адаптироваться к ним, создание программ речевого поведения, необходимых для успешной коммуникации в различных сферах общения, освоение и внедрение в профессиональную деятельность последних достижений в филологической области науки и практики; 4) творческий уровень (4 курс) – разработка профессиональных инноваций, позволяющих достигать более высоких результатов в своей профессии, выдвижение и обоснование научно-исследовательских идей, принципиально изменяющих подходы к выполнению профессиональных задач; полная профессиональная реализация, определение своей профессиональной роли (исследователь, практик, аналитик и т.п.), умение доказать свою нужность на рынке труда и конкурентоспособность как претендента на должность, творческое проектирование своей профессии.

Сформированность конкурентоспособного специалиста-филолога позволяет значительно расширить поле его профессиональной деятельности, связанной с использованием знаний, умений и способов деятельности филолога в учреждениях образования, культуры, управления, СМИ, в области межкультурной коммуникации и других областях социальногуманитарной деятельности.

-

1. Лихачев, Д.С. О филологии. http://philologos.narod.ru/texts/Lihachev/p_ist_lit.htm

-

2. Аверинцев, С.С. Филология: литературный энциклопедический словарь / под общей ред. В.М.Кожевникова и П.А.Николаева. М., Советская энциклопедия, 1987. С. 467.

-

3. Томашевский, Б.В. Теория литературы. Поэтика: учебное пособие / вступ. ст. Н.Д.Тамарченко; комм. С.Н.Бройтмана при участии Н.Д.Тамарченко. М., Аспект Пресс, 1996, 1999. 334с. С. 8.

-

4. Балыхина, Т.М. Структура и содержание российского филологического образования: монография. М., Изд-во РУДН, 2010. С. 52.

PEDAGOGICAL ASPECT OF ACQUISITION OF THE TOPIC "LITERATURE AS AN AREA OF A PHILOLOGIST'S PROFESSIONAL ACTIVITY" IN THE PROPAEDEUTIC COURSE "INTRODUCTION TO HUMANITARIAN PRACTICE"

Tolyatti State University. Russia

Lyceum of the village of Hryashchyovka of the Stavropol District. Samara Region. Russia

Список литературы Педагогический аспект освоения темы "Литература как область профессиональной деятельности филолога" в пропедевтическом курсе "Введение в гуманитарную практику"

- Лихачев, Д.С. О филологии. http://philologos.narod.ru/texts/Lihachev/p_ist_lit.htm

- Аверинцев, С.С. Филология: литературный энциклопедический словарь/под общей ред. В.М.Кожевникова и П.А.Николаева. М., Советская энциклопедия, 1987. С. 467.

- Томашевский, Б.В. Теория литературы. Поэтика: учебное пособие/вступ. ст. Н.Д.Тамарченко; комм. С.Н.Бройтмана при участии Н.Д.Тамарченко. М., Аспект Пресс, 1996, 1999. 334с. С. 8.

- Балыхина, Т.М. Структура и содержание российского филологического образования: монография. М., Изд-во РУДН, 2010. С. 52.