Педагогический эксперимент по проверке результативности профессионально-методического сопровождения деятельности военного специалиста в вузовской среде академического консультирования

Автор: Варламов Александр Сергеевич

Рубрика: Непрерывное образование в течение жизни. Образование разных уровней

Статья в выпуске: 1 т.12, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье обоснованы структурные компоненты системы профессионально-методического сопровождения педагогической деятельности инструктора-преподавателя производственной практики курсантов военного вуза на основе контекстного моделирования совокупности подходов в реализации факторов и механизмов осуществления его самообразовательной деятельности под руководством академического консультанта. Выделенные факторы (социальный, функциональный, мотивационно-организационный) соотнесены с направлениями самообразовательной деятельности по совершенствованию педагогической компетентности военного специалиста.

Профессионально-методическое сопровождение, академический консультант, факторы профессионально-методического сопровождения, контекстноемоделирование подходов

Короткий адрес: https://sciup.org/147232633

IDR: 147232633 | УДК: 378.635.5 | DOI: 10.14529/ped200105

Текст научной статьи Педагогический эксперимент по проверке результативности профессионально-методического сопровождения деятельности военного специалиста в вузовской среде академического консультирования

Постановка задачи

Основные образовательные программы высшего профессионального образования реализуются непрерывно и ступенчато: бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, адъюнктура (в военных институтах, академиях). Функционирование отечественной системы высшего образования, в том числе военного, определяется национальной доктриной образования Российской Федерации, разработанной до 2025 года, военной доктриной Российской Федерации и другими нормативными документами [6, 10]. В соответствии с ними сформулирована цель профессионально-методической подготовки военного специалиста, выполняющего функции преподавателя, в том числе инструктора-руководителя производственной практики курсантов военного вуза, формирующего у них профессиональные и профессиональноспециализированные умения (компетенции).

Исходя из ценностно-смысловых установок, потребностей, мотивов деятельности инструктора (преподавателя вуза), выявлена необходимость разработки механизмов совершенствования его педагогической деятельности по конструированию учебного занятия на производственной практике на основе взаимосвязи содержательной и процессуальной сторон обучения. В качестве такого механизма выбрано профессионально-методическое сопровождение педагогической подготовки инструктора производственной практики.

Такое сопровождение может осуществлять академический консультант, который методически подготовлен, например, в аспирантуре по направлению «Педагогика и психология». Оно включает несколько компонентов, таких как: процессное - в соответствии с образовательной программой практики; проектное - как способ организации познавательной деятельности курсантов; экспертное - как форма проверки сформированности у курсантов профессиональных умений. Все компоненты профессионально-методического сопровождения, его результативность зависят от видов деятельности как академического консультанта, так и самого инструктора [2].

Цель исследования заключается в проверке результативности системы профессиональнометодического сопровождения педагогической деятельности инструктора, формирующего учебно-профессиональные умения у курсантов военного вуза на практическом занятии.

Гипотеза исследования : процесс профессионально-методического сопровождения педагогической деятельности инструктора -руководителя производственной практики курсантов военного вуза с целью совершенствования подготовки будущего офицера может быть эффективным, если:

-

1) разработать систему, включающую совокупность подсистем (социально-мотивационную, методологическую, содержательнопроцессуальную, диагностико-результативную), реализующих деятельностный, аксиологический, управленческий, рефлексивный подходы самообразовательной деятельности инструктора в информационной среде академического консультирования;

-

2) выявить педагогические условия реализации системы профессионально-методического сопровождения педагогической деятельности инструктора на занятиях производственной практики курсантов военного вуза. Эти условия включают совокупность следующих мероприятий: а) выбор смысловых конструкций и диспозиций, ориентирующих будущих офицеров на достижение цели, удовлетворение своих профессиональных потребностей в освоении специализированного оборудования; б) определение видов и способов организации практических действий, обеспечивающих профессионально-деятельностную, мотивационно-смысловую, оценочно-диагностирующую функции процесса учебного познания в соответствии с образовательной программой практики.

Выборка исследования: в эксперименте принимали участие инструкторы производственной практики в количестве 16 человек, которые были распределены на контрольную и экспериментальную группы, а также 252 курсанта контрольной и экспериментальных групп. Эксперимент проходил в естественных условия в филиале Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» в г. Челябинске.

Методология исследования

Методы исследования: для изучения роли академического консультирования в осуществлении профессионально-методического сопровождения педагогической деятельности инструктора производственной практики по формированию профессиональных компетенций у будущего офицера использовались теоретические методы исследования, а именно проектирование подсистем контекстного моделирования совокупности подходов (системно-деятельностного, аксиологического, управленческого, рефлексивного) и педагогических условий их эффективного функционирования; эмпирические (в том числе статистические) по проверке результативности разработанной модели и педагогических условий ее реализации по формированию профессиональнометодического сопровождения педагогической деятельности руководителя производственной практики.

Методика исследования: профессионально-методическое сопровождение потребовало анализа и выбора совокупности подходов для реализации факторов и механизмов осуществления самообразовательной деятельности инструктора под руководством академического консультанта. К таким подходам отнесем: аксиологический, деятельностный, управленческий, диагностико-рефлексивный. Раскроем их содержание в соответствии с функциями сопровождения педагогической деятельности инструктора на производственной практике.

Аксиологический подход выполняет комплекс функций: 1) смыслообразующую, регулирующую, мотивационную; 2) профессионально-методическую, совершенствующую педагогическую компетентность инструктора; 3) личностно-ценностную, определяющую целевую составляющую процесса сопровождения. При этом педагогическая деятельность инструктора включает аксиологический (когнитивный, конативный, эмоционально-волевой), профессиональный (потребностный, целевой, компетентностный) компоненты.

Выделенные составляющие аксиологического подхода и его функции определяют методологические и ориентационные факторы как движущую силу (причину) совершенствования профессионально-методического сопровождения педагогической деятельности инструктора. Методологический фактор обеспечивается: 1) закономерностями педагогической деятельности инструктора (причинноследственными и побудительными его действиями по самообразованию, субъект-субъект-ным взаимодействием участников производственной практики, взаимосвязанной динамикой совершенствования компетентности инструктора-руководителя производственной практики, профессиональной компетенцией будущего офицера-курсанта военного вуза); 2) принципами педагогической деятельности инструктора (ценностно-смысловыми, профессионально-деятельностными, индивидуализированными). Ориентационный фактор совершенствования профессионально-методического сопровождения педагогической деятельности инструктора определяется:1) познавательной и профессиональной ее ценно- стью; 2) индивидуализацией и личностным становлением субъектного опыта инструктора производственной практики, способного и готового формировать профессиональные умения у будущего офицера [5].

Трансформация учебной деятельности курсантов в профессиональную под руководством компетентного инструктора обеспечивается деятельностным подходом. Парадиг-мальная, синтагматическая и прагматическая составляющие этого подхода позволили выделить факторы (социальный, функциональный, мотивационно-организационный) совершенствования профессионально-методического сопровождения педагогической деятельности инструктора производственной практики. Социальный фактор реализуется через целеполагание в соответствии с запросами общества на основе нормативных документов, определяющих задачи подготовки военного специалиста в вузе.

Это сопровождение, как отмечалось, осуществляет академический консультант, организующий самообразовательную деятельность инструктора с педагогической и методической литературой. Функциональные факторы такого сопровождения имеют предписывающий, аксиологический, профессиональный характер. Мотивационно-организационные и содержательные факторы сопровождения педагогических действий инструктора связаны с необходимостью проектирования практических занятий на основе современных технологий обучения, способов активизации познавательной деятельности курсантов по освоению профессиональных умений, средств диагностирования результатов их освоения, готовности курсантов применять освоенные действия на практике.

Самообразовательная деятельность инструктора с дидактическими материалами, ресурсами интернет-среды, специально подготовленными методическими рекомендациями успешно реализуется на основе управленческого подхода под руководством академического консультанта. На начальном этапе он выявляет смысловые конструкты и диспозиции, мотивы, личностные предпочтения, способности и возможности инструктора повышать свое профессионально-методическое мастерство. На основе анализа результатов опроса и тестирования организуется самостоятельная деятельность инструктора с методическими материалами по конструирова- нию инвариантных и вариативных составляющих практического занятия, форм и методов активизации учебно-познавательной деятельности курсантов.

Факторы, обеспечивающие результативность профессионально-методического сопровождения педагогической деятельности инструктора-руководителя производственной практики, обусловлены диагностико-рефлексивным подходом. Подход как особая форма познавательной и практической деятельности, определяющая позицию преподавателя, его базовые ценности в достижении намеченных целей, реализуется на основе рефлексии стратегических направлений совершенствования образовательного процесса [8, 10]. Она предполагает осмысление, изучение, анализ возможностей и способностей курсантов в достижении результатов освоения практических действий.

Инструктор, совершенствуя педагогическую компетентность, формирует у себя способность выходить за пределы собственного «Я», потому что любая рефлексия, составляющая основу диагностико-рефлексивного подхода, имеет нравственную составляющую. Этот подход позволяет проанализировать и осознать важность процесса самопознания в соответствии с четырьмя позициями: 1) сам субъект - каков он на самом деле; 2) каким субъект видит самого себя; 3) каким субъект воспринимает других; 4) как другие видят и оценивают данный субъект. Иными словами, рефлексия как нравственная характеристика связана с зеркальным взаимоотражением качеств и свойств субъектов образовательного процесса, их особенностей (когнитивных, ко-нативных, личностных, ценностных, мотивационных, смысловых, результативных и др.).

Категориальный аппарат рефлексии достаточно многогранный, потому что ее можно анализировать с четырех позиций, а именно: 1) социально-философской; 2) логико-гносеологической; 3) психологической; 4) педагогической. Педагогическая рефлексия связана с процессом познания, изучением субъектных результатов, достижений (своих, чужих), установлением причинно-следственных связей для осуществления содержательно-смысловой самореализации в процессе выполнения учебно-профессиональных действий.

Совершенствуя эти действия, субъект неизбежно изменяет самого себя, свои качества. Потому что на основе рефлексии строятся са- моанализ, самооценка, самопроектирование того, что, по мнению субъекта, считается важным для собственного «Я». Изложенное позволяет заключить, что экспертное профессионально-методическое сопровождение диагностирующей и рефлексирующей деятельности инструктора является важным и необходимым фактором совершенствования его педагогической деятельности, связанной с переосмыслением и перестройкой субъектного опыта, совершенствованием знаний и умений (проектировочных, конструктивных, информационных, организаторских, коммуникативных, фасилитационных, воспитательных).

Совокупность описанных подходов (аксиологический, деятельностный, управленческий, диагностико-рефлексный), их контекстное моделирование позволило выявить факторы профессионально-методического сопровождения педагогической деятельности инструктора производственной практики, формирующего у будущих офицеров профессиональные умения. К таким факторам относим: методологический, ориентационный, социальный, функциональный, мотивационноорганизационный, процессно-управленческий, ценностно-смысловой, экспертно-диагностирующий, результативно-ценностный. Взаимосвязь выявленных подходов и факторов профессионально-методического сопровождения педагогической деятельности инструктора на производственной практике можно представить как систему, включающую несколько подсистем: социально-мотивационную, методологическую; содержательно-процессуальную, диагностико-результативную [2].

Роль разработанной системы профессионально-методического сопровождения педагогической деятельности инструктора по подготовке профессионального военного специалиста на производственной практике проверялась в процессе эксперимента. Педагогический эксперимент как эмпирический метод исследования предполагает изучение процессов в строго контролируемых и управляемых условиях [7, 9, 11]. В процесс его, как правило, включаются новые независимые переменные, с помощью которых проверяется влияние их на зависимые переменные. При планировании, проведении и подведении итогов эксперимента используются статистические методы исследования. Они позволяют: 1) описать емко результаты эксперимента; 2) установить степень достоверности сходств и различий в изучаемом объекте, явлении на основе анализа результатов проведенных измерений; 3) проанализировать зависимость между параметрами, характеризующими систему; 4) описать зависимости, обнаруженные в эксперименте; 5) выявить информативные показатели; 6) осуществить классификацию изучаемых объектов, явлений; 7) прогнозировать значение показателей.

Любой педагогический эксперимент включает совокупность этапов, определяющих план исследования, а именно: 1) формулирование рабочей гипотезы; 2) выявление цели и задач эксперимента; 3) выбор методик; 4) проведение эксперимента (серии опытов); 5) кодирование результатов; 6) анализ полученных данных, выводы [11]. Например, эксперимент с целью проверки результативности функционирования разработанной методической системы профессионально-методического сопровождения педагогической деятельности инструктора производственной практики потребовал сформулировать гипотезу в форме предположения. Суть ее заключается в следующем: если выявленные и апробированные факторы профессионально-методического сопровождения педагогической деятельности инструктора положительно влияют на процесс подготовки инструктора к деятельности по формированию у курсантов профессиональных умений, то это будет свидетельствовать об их достаточности в успешной реализации разработанной системы.

Результаты исследования и их обсуждение

Педагогический эксперимент осуществлялся поэтапно. На первом этапе определен практический аппарат анализа, оценивания начального уровня состояния педагогической подготовки инструктора производственной практики, а также начального уровня сформи-рованности профессиональных умений у курсантов военного вуза. На втором этапе - поисковом (формирующем) - апробирована система профессионально-методического сопровождения педагогической деятельности инструктора по формированию у курсантов на практике профессиональных умений. На третьем этапе эксперимента осуществлена оценка полученных результатов, в соответствии с которыми сделан вывод о результативности разработанных идей, факторов и механизмов их реализации.

Многоаспектность педагогического эксперимента (прямой, косвенный) предусматри- вает участие в нем как инструктора, выполняющего функции преподавателя на практическом занятии, так и курсантов, осваивающих под руководством инструктора профессиональные умения в работе с тренажерами авиационных комплексов. Отметим, что экспериментальный план апробации разработанной системы и способов ее реализации предусматривал участие в исследовании экспериментальных и контрольных групп как инструкторов, так и курсантов для того, чтобы сравнивать полученные результаты прямого и косвенного эксперимента в его начале и конце, на завершающем этапе.

На начальном этапе обосновано, что все респонденты, участвующие в эксперименте, не имеют статистических различий по исследуемым параметрам. Только в этом случае можно говорить о надежности и валидности проведенного исследования [11]. В соответствии с экспериментальным планом исследования инструкторы экспериментальных и контрольных групп, реализуя одну и ту же образовательную программу на производственной практике в соответствии с требованиями современного стандарта (ФГОС ВО), формируют у курсантов профессиональные умения в процессе выполнения ими практических действий в работе с тренажерами (моделями авиационных комплексов) [8].

Описанные условия осуществления экспериментального плана исследования, его цель и гипотеза позволили сформулировать задачи эксперимента по проверке влияния самообразовательной среды, специально созданной академическим консультантом для подготовки компетентного инструктора производственной практики; содержательнопроектного конструирования структуры практического занятия компетентным инструктором на основе современных технологий, активизирующих познавательную деятельность курсантов по освоению ими профессиональных умений; профессионально-методической (педагогической) подготовки инструктора производственной практики на результативность формирования профессиональных умений у курсантов военного вуза.

Для решения вышесформулированных задач разработан диагностирующий аппарат исследования, включающий совокупность критериев, показателей, статистических методик, уровневых шкал для проверки педагогической компетентности инструктора, профес- сиональных умений у курсантов военного вуза. На основе его принимались решения и формулировались выводы о результативности разработанной системы профессиональнометодического сопровождения педагогической деятельности инструктора по формированию у курсантов профессиональных умений.

Для обоснованного выбора критериев использовались рекомендации педагогов, методологов и дидактов [3, 4, 7], которые обращают внимание на то, что выбранные исследователем критерии должны отвечать требованиям необходимости и достаточности, объективности и действенности, выступая в качестве своеобразной нормы [4, 7, 9]. Критерий, выражающий уровень изучения явления, объекта, степень его соответствия норме, должен включать компоненты, позволяющие сопоставлять полученные в процессе измерения результаты с теоретическими. Таким образом, если критерий - это мера оценки признака, основание, правило принятия решения, то показатель критерия - это обобщенная характеристика (признак) объекта. По нему судят о том, как он развивается, в соответствии с нововведениями.

Диагностический аппарат данного исследования для оценки результативности системы профессионально-методического сопровождения педагогической деятельности инструктора в процессе формирования профессиональных умений у курсантов военного вуза на практике включает совокупность следующих критериев . Они выражаются способностью и готовностью инструктора к организационно-управленческой, конативной, ценностно-смысловой деятельности на практическом занятии в процессе формирования у курсантов профессиональных умений. Эти критерии отражают характер таких видов профессиональной деятельности, как: эксплуатационно-технологическая, организационно-управленческая, учебно-тренировочная и методическая, к которым готовятся выпускники военных вузов в соответствии с требованиями новых стандартов [12].

На примере одного из критериев (организационно-управленческого) как меры способности и готовности инструктора к педагогической деятельности по активизации учебно-познавательных действий курсантов на практическом занятии по освоению специального оборудования покажем зависимость этих действий от качества профессионально- методического сопровождения академическим консультантом самообразовательной деятельности инструктора по освоению им дидактических составляющих образовательного процесса.

К показателям сформированности критерия отнесем: проектировочный, самообразовательный, конструктивный. Диагностика вышеназванных показателей организационноуправленческого критерия осуществлялась на основе опроса, наблюдений, тестирования результатов самообразовательной деятельности инструктора по изучению оптимальных форм организации познавательной деятельности курсантов. Предполагалось, что познавательная деятельность инструктора с дидактическими материалами, информационными и программными средствами может обеспечить совершенствование его педагогической компетентности.

Раскроем содержание уровней сформи-рованности у инструктора дидактических показателей организационно-управленческого критерия профессионально-методического сопровождения самообразовательной деятельности инструктора под руководством академического консультанта. К таким уровням отнесем:

-

1. Адаптивный (самостоятельная работа с дидактическими материалами по изучению способов проектирования конспекта учебного занятия в соответствии с требованиями новых стандартов; освоению методики формирования у курсантов познавательной самостоятельности и активности, мотивации и интереса к учебно-познавательной деятельности по изучению специализированного оборудования; выделению компонентов процесса обучения - типов обучения, видов деятельности, формы, методов и средств обучения). Следует отметить, что этот уровень готовности инструктора к педагогической деятельности является недостаточным, то есть низким, потому что он затрудняется осуществлять требования стандарта на практике, получать обратную информацию о результатах учебных достижений курсантов, определять формы взаимодействия участников образовательного процесса, создавать доверительные отношения, атмосферу познавательного активного сотрудничества, формировать дидактические показатели организационно-управленческого критерия.

-

2. Репродуктивный (самостоятельная ра-

- бота инструктора с дидактическим материалом по проектированию и конструированию практических занятий в соответствии с выделенными алгоритмическими предписаниями по структурированию содержательных аспектов деятельности инструктора и курсанта, осознанию цели занятия, его задач по формированию профессиональных действий (умений) у курсантов в соответствии с алгоритмическими предписаниями вызывают у инструктора трудности). Репродуктивный уровень освоения инструктором дидактических показателей сформированности организационноуправленческого критерия можно отнести к среднему.

-

3. Продуктивный (освоение инструктором профессионально-методических знаний и умений под руководством академического консультанта позволяет самостоятельно определить и спроектировать типологию практического занятия, определить цели и задачи, сконструировать действия курсантов, выбрать необходимые процессуальные компоненты, активизировать учебно-познавательную деятельность курсантов, предопределить трудности в выполнении заданий). Этот уровень освоения инструктором дидактических показателей сформированности организационноуправленческого критерия можно отнести к высокому.

Для проверки сформированности вышеописанных уровней освоения показателей организационно-управленческого критерия академический консультант составляет дидактические задания. В них он включает профессионально-методические вопросы, например следующего содержания: 1) обоснуйте на конкретном примере цель и задачи практического занятия, в чем их связь и различия; 2) как задачи учебного занятия связаны с требованиями нового стандарта к результатам учебных достижений курсантов? 3) раскройте как при проектировании конспекта учебного практического занятия вы выбираете его типологию в соответствии с метапредметными результатами (содержательными, деятельностными) освоения задач образовательной программы практики; 4) определите учебные (профессиональные) действия, которыми должен овладеть курсант на практическом занятии в соответствии с задачами по достижению метапредметного результата; 5) сравните предметные и метапредметные результаты достижений курсантов на практическом

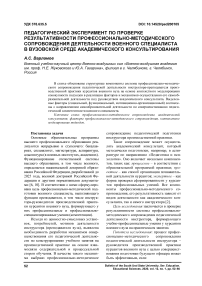

Рис. 1. Констатирующий эксперимент, нулевой срез

кг эг at адаптивный уровень ■ репродуктивный уровень

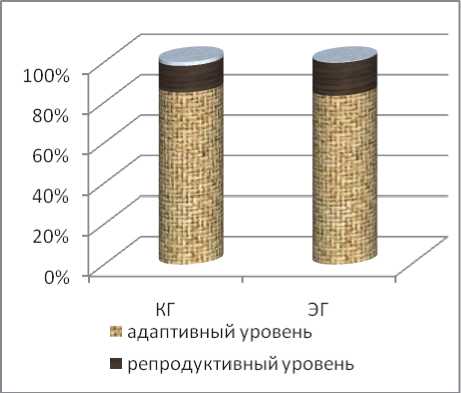

Рис. 2. Поисковый эксперимент, контрольный срез

занятии (подтвердите конкретным примером); 6) составьте и проанализируйте задания для самостоятельной работы курсантов по формированию у них профессиональных умений; 7) как проверить и подвести итоги их выполнения? 8) приведите примеры вопросов для рефлексии, оценки действий (инструктора, курсанта) в соответствии с целью и задачами конкретного занятия.

Оценивание результатов осуществлялось с помощью балльной шкалы В.П. Беспалько: адаптивному уровню соответствовал балл 3, репродуктивному - балл 6, продуктивному (поисково-исследовательскому) - балл 9, продуктивному (творческому) - балл 12 [1].

В эксперименте принимали участие инструкторы производственной практики, которые были разделены на две группы: КГ - контрольная группа, ЭГ - экспериментальная группа. В экспериментальной группе апробировалась разработанная нами система профессионально-методического сопровождения педагогической деятельности инструктора с учетом совокупности вышеописанных факторов.

Характеризуя результаты промежуточного среза, отметим, что осуществление целенаправленной работы по реализации разработанной системы, отражающей проверку влияния включенных в процесс нововведений, приводит к положительным результатам -появлению у инструкторов соответствующих профессиональных мотивов, ценностей, интереса к процессу совершенствования своего педагогического мастерства. Данные, приведенные ниже (рис. 1, 2), свидетельствуют о результативности нововведений.

Выводы

Результаты поискового эксперимента убедили в том, что разработанная методическая система (включающая четыре подсистемы -социально-мотивационную, методологическую, содержательно-процессуальную, диагностикорезультативную) контекстного моделирования совокупности подходов (деятельностного, аксиологического, управленческого, рефлексивного) как факторов профессионально-методического сопровождения педагогической деятельности инструктора, формирующего профессиональные умения у будущего офицера на производственной практике, оказалась эффективной.

Список литературы Педагогический эксперимент по проверке результативности профессионально-методического сопровождения деятельности военного специалиста в вузовской среде академического консультирования

- Беспалько, В.П. Слагаемые педагогической технологии / В.П. Беспалько. - М.: Педагогика, 1989. - 192 с.

- Варламов, А.С. Факторы и механизмы профессионально-методического сопровождения педагогической деятельности инструктора на производственной практике курсантов военного вуза / А.С. Варламов // Воен. науч.-практ. вестник. - 2019. - № 1 (10). - С 13-21.

- Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования / В.И. Загвязинский, Р. Атаханов. - М.: Издат. центр "Академия", 2005. - 208 с.

- Новиков, А.М. Методология / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. - М.: СИНТЕГ, 2007. - 668 с.

- Педагогическая энциклопедия: актуальные понятия современной педагогики / под ред. Н.Н. Тулькибаевой, Л.В. Трубайчук. - М.: Издат. дом "Восток", 2003. - 274 с.

- Постановление Правительства РФ от 4 октября 2000 г. № 751 "О национальной доктрине образования в Российской Федерации". - http://base.garant.ru/182563/ (дата обращения: 08.08.2019).

- Потапова, М.В. Современный инструментарий отслеживания компетенций и универсальных учебных действий обучающихся / М.В. Потапова // Вестник Челяб. гос. пед. ун-та. - 2014. - № 2. - С. 181-193.

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2016 г. № 1020 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 25.05.04 Летная эксплуатация и применение авиационных комплексов (уровень специалитета)". - http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71383612/ (дата обращения: 10.08.2019).

- Тесленко, В.И. Коммуникативная компетентность в контексте продуктивного взаимодействия / В.И. Тесленко, С.В. Латынцев. - Красноярск: КГПУ им. В.П. Астафьева, 2016. - 252 с.

- Указ Президента Российской Федерации от 5 февраля 2010 г. № 146 "О Военной доктрине Российской Федерации". - http:// www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97383/ (дата обращения: 08.08.2019).

- Шаповалов, А.А. Элементарные технологии обработки результатов педагогических измерений / А.А. Шаповалов. - Барнаул, 2013. - 131 с.

- Яковлева, Н.О. Педагогический эксперимент в диссертационных исследованиях / Н.О. Яковлева, Е.В. Яковлев // Современная высшая школа: инновац. аспект. - 2011. - № 1. - С. 52-63.