Перспектива в художественном переводе: когнитивно-эстетический аспект

Автор: Леонтьева Ксения Ивановна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu

Рубрика: Проблемы перевода

Статья в выпуске: 2, 2020 года.

Бесплатный доступ

С позиции когнитивной лингвистики рассматривается функция перспективы в процессах художественного перевода как формы эстетической когниции. Описаны особенности структурно-функциональной организации перспективы как системообразующего элемента процессов интерпретации и когнитивного основания вариативности перевода. Обсуждается прикладная ценность мультипараметрической категории перспективы как аналитического инструмента теории и практики перевода.

Художественный перевод, художественный дискурс, перспектива, перспективация, эстетическая когниция, интерпретация

Короткий адрес: https://sciup.org/146281679

IDR: 146281679 | УДК: 81'25:[81'23+81'37]

Текст научной статьи Перспектива в художественном переводе: когнитивно-эстетический аспект

Одной из актуальных задач современного антропоцентрического перево-доведения, которое, наряду с иными науками, активно использует когнитивные методы исследования, является осмысление механизмов перевода как процесса реализации структур сознания и языковой личности переводчика в тексте. Художественный перевод является крайне репрезентативным материалом для моделирования подобных механизмов, поскольку предполагает в высшей мере творческое, «практическое» владение языком – способность создавать на нём художественные ценности [21: 38]. При этом художественное произведение – медиум «интерсубъективной жизни сознания в формах художественного письма» [23: 9] – в дискурсе переводчика актуализируется как эстетический объект во всей его событийной полноте .

«Событийная полнота» произведения как «“органа” и “поля”» смысло-творения [5: 54] включает «и его внешнюю материальную данность, и его текст, и изображаемый в нем мир (включая нарратора и систему персонажей – К.Л.), и его автора-творца, и слушателя-читателя» в их целостности и нераздельности при одновременной разности [1: 404]. При этом эстетическое познание указанных субъектов художественного дискурса оказывается направлено не на материал (объект обыденного познания), а на содержание первичных (физических, гедонистических) эмоциональных переживаний и сотворение на их основе новых, эстетически отрефлексированных форм мировосприятия [24] – через «здесь и сейчас происходящее созерцание» [5: 49] мира произведения в его обращенности к ментальному зрению, слуху и речи субъекта познания. Вне акта подобного квази-созерцания между субъектом и объектом познания не возникает эстетического отношения, и эстетический объект не актуализируется, то есть произведение искусства не реализуется как эстетически оформленный знак.

3 Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда (проект № 18-18-00267) в Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина.

- 197 -

Доступ к ментальному созерцанию мира произведения открывает художественная структура (язык), через содержательную форму реализующая принцип художественной целостности : «Лишь то из действительности, <…> что стало словом, становится содержанием произведения. <…> [Это] предполагает принципиальную невозможность по-разному выразить одно и то же содержание <…> Каждый значимый элемент истинно художественного произведения именно потому необходим и незаменим , что в нем непременно воплощается и осуществляется особый мир, его возникновение – развертывание – завершение, его единые смысло- и формообразующие начала. Причем воплощается всё это каждый раз по-особому, индивидуально » [5: 82-83, 92; курсив мой – К.Л.]. Эстетически значимым при этом оказывается не только то, что включено в пространство изображаемого мира через текст, но и мир, исключаемый из изображения [14: 295; 22: 38–39].

В художественном переводе указанная система эстетических отношений осложняется появлением совершенно уникального субъекта эстетического познания – переводчика, который, изначально выступая как читатель произведения, далее de facto «узурпирует» [31] эстетические функции его автора, нар-ратора и даже персонажей, что приводит к различным формам «интервенции» [38] и неминуемому «дискурсивному присутствию голоса переводчика» в тексте [31], зачастую заглушающему голоса иных субъектов художественного дискурса (автора, реципиента, нарратора, персонажей). Художественная структура произведения, уникальная и неповторимая, в переводе также a priori деформируется – хотя бы в силу факторов объективной языковой, литературной и социокультурной асимметрии. Всё это ведёт к неизбежной «монологизации» произведения в переводе и девальвации его художественной ценности как эстетического объекта.

Подобная «монологизация», с одной стороны, противоречит известной идеи М. Бахтина о том, что конструктивным принципом художественного дискурса (по крайней мере в актуальных парадигмах художественности) является диалогизм, предполагающий «взаимную суверенность» перспектив героя, автора и реципиента (и переводчика как их посредника) при их «со-бытийной конвергенции» в пространстве художественного дискурса [24: 57]. С другой стороны, подобная «монологизация» вполне закономерна. Художественный перевод по праву считается пограничной формой искусства словесного творчества, которую с исполнительским искусством роднит исключительно необходимость работать с чужим материалом [9: 360] – ограниченность в свободе выбора объекта творчества уже воспринятой кем-то другим и зафиксированной в тексте художественной действительностью [19: 54–56]. Иначе говоря, художественный (не просто литературный) перевод – акт, безусловно, «наведённой» [21: 38] и в этом смысле вторичной, но в высшей мере творческой, креативной интерпретации эстетического объекта. Как таковой он фундаментальным образом основан на категориях иллюзии и условности [10]: в действительности переводчик не воссоздаёт, а фактически заново со-творяет (в новых языковых, литературных, социокультурных, идеологических, национальных, политических, исторических координатах) произведение как эстетический объект [21: 28–30], и любой переводной «эквивалент» этого объекта «субъек- тивен в той же степени, что и образы в искусстве» [3: 352]. В этом проявляется диалогизм перевода как формы эстетической когниции.

При этом процессы художественной интерпретации, соотносимые с эстетическими функциями переводчика и эстетическими формами языковой когниции, вероятно, реализуются преимущественно на уровне неявного осознания . Именно здесь непосредственно и возникает то «непреодолимое и необратимое различие» (irreducible difference) в переводе, которое недоступно когнитивному контролю даже опытнейшего переводчика-эксперта [39: 54], что можно рассматривать как рандом-ный семантический эффект действия нейрокогнитивных механизмов эмоции, ассоциации, симуляции, интеграции, метафоры и метонимии в основе творческого инсайта и художественной образности.

Возникает вопрос. Как в такой ситуации переводчику реализовать этическую максиму «верности» (fidelity, faithfulness) имплицитному автору в тексте и при этом оставить «коридор» интерпретации для реципиента перевода, сохранив принцип целостности в основе художественной структуры и не навязывая ни автору, ни реципиенту собственной интерпретации произведения? Иначе говоря, как минимизировать неизбежную монологизацию, губительную для художественности произведения – приоритета любой стратегии качественного художественного перевода? Цель настоящего исследования – рассмотреть потенциал категории «перспектива» для теоретического осмысления и практического решения этой проблемы.

Категория перспективы основывается на признании активноконструктивного характера любых когнитивных процессов и альтернативности познаваемой реальности в основе феномена когнитивного варьирования, что вписывает настоящее исследование в контекст не только актуальной лингвистической мысли, но и современной эпистемологии, основанной на принципах конструктивизма и перспективности познания [8; 15], конкретизирующих принцип антропоцентризма . Исследование выполнено в русле когнитивного подхода , что определяет специфическую трактовку понятия перспективы, несколько отличную от трактовок смежных категорий «точка зрения» и «фокализация» в нарратологии и поэтике.

В основу исследования положена следующая гипотеза . Процессы и продукты репрезентации в тексте переводчика конструируемой в произведении художественной модели мира (диегетический мир) определяются не столько факторами языковой и социокультурной асимметрии, текстовыми кодами («авторская интенция» и «интенция текста» [26]) и рефлективными параметрами стратегии перевода («переводческая позиция» [4]), сколько структурой перспективы переводчика , реализующей феноменологически выделенные лично для него характеристики текста и изображаемого в нём мира и доминантные лично для него (как социальной личности, но при этом операционально автономного субъекта познания [12]) форматы интерпретации. В последнем случае речь идёт о когнитивных моделях – операциональных единицах (схемах, средствах, способах, структурах) процессов интерпретации (концептуализация, категоризация, конфигурация, оценка, вербализация и др.), посредством которых сознание переводчика «выхватывает» из непрерывного потока информации о мире его конкретный фрагмент, «схватывает» его и помещает в некоторую перспективу [35: 59].

В процессе перевода основанием интерпретации образующих диегети-ческий мир характеров и поступков персонажей, объектов, сцен и событий как проявлений конкретных концептов, категорий и иных когнитивных моделей для каждого переводчика могут стать и, как правило, становятся разные характеристики-аффордансы фрагментов текста и инициируемых ими образов сознания. Главным фактором в основе концептуализации и категоризации при этом будет перспектива – системообразующий и дифференцирующий элемент любых структур знания [6; 28; 29; 30; 36; 37; 41] и неотъемлемый элемент любых операций интерпретации (construal) [40; 41].

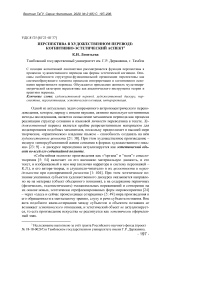

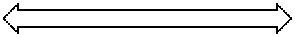

Перспектива предполагает сложно организованную динамическую систему отношений, устанавливаемых между субъектом и объектом познания – наблюдателем (viewer) и наблюдаемой им ситуацией (situation being viewed) [32: 55]. В каждом акте интерпретации эта система отношений реализуется в форме одного конкретного (из возможных альтернатив) способа восприятия, осмысления и описания субъектом объекта в конкретном ракурсе, с которого объект является сознанию субъекта не как он есть, а в форме (образе) лишь некоторых его концептуальных характеристик (структурных и этносоциокультурно санкционированных аффордансов), доступных наблюдению (интенция) и попадающих в фокус внимания субъекта в этом конкретном ракурсе (селективное восприятие) [28; 30; 33; 41]. Иначе говоря, то, что видит каждый конкретный человек, наблюдая (воспринимая, воображая, описывая) одну и ту же сцену, зависит от выбранной им точки обзора, от того, насколько близко он рассматривает объект, на что предпочитает смотреть и каким элементам уделяет наибольшее внимание [32: 55], а в конечном итоге – от форматов (моделей) интерпретации, доминантных в структуре его гипертекста знаний, организующего непрерывный опыт познания в структурированную систему знаний. Схематически когнитивная функция перспективы представлена на рис. 1.

ОБЪЕКТ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Рис. 1. Функция перспективы в акте интерпретации

Как таковая перспектива образует основу семантики в дискурсе [33], в связи с чем многие исследователи видят суть коммуникации не в описании некоторого референта per se, а в артикуляции, трансляции, принятии, обсужде-- 200 - нии и навязывании некоторого способа восприятия референта – перспективы, через разделение которой только и возможно совместное внимание в основе (взаимо)понимания [28; 36; 40]. В художественном дискурсе, где понимание предполагает «созерцание» мира произведения, перспектива как инструмент координации совместного внимания приобретает особое значение. Соответственно организованную художественными кодами произведения перспективу вполне справедливо рассматривать как непосредственный предмет и когнитивную единицу художественного перевода.

В когнитивной лингвистике нет единого мнения относительно того, является ли перспектива ингерентным свойством языковых и текстовых структур, либо же это динамичная характеристика конкретного дискурсивного акта. Мы разделяем точку зрения тех исследователей, которые рассматривают перспективу как релятивный феномен, привязанный к системе конкретных контекстуальных координат (прежде всего гипертексту знаний субъекта), смена которых (реконтекстуализация субъекта, объекта и их отношений) автоматически влечет восприятие объекта в ином ракурсе, в иной концептуальной конфигурации и в формате иных категорий, то есть сдвиг перспективы [6; 7; 30; 33]. В переводе, который представляет собой радикальную форму реконтекстуализации, подобные сдвиги множатся в прогрессии. При этом перспектива – феномен оценочный и аффективно маркированный, поскольку «мир явлений – это мир, <…> урегулированный и подобранный по ценностям», а ценность мира – в нашей интерпретации, которая суть «перспективные оценки», «сообщающие» миру характер его «видимости» [17: 296, 342, 319]. Соответственно оценочна и конструируемая в произведении модель мира (результат «ценностно-определённой творческой активности эстетически деятельного субъекта» [1: 56–57]), и реализующая её художественная структура. Всё это позволяет рассматривать перспективу как когнитивное основание вариативности перевода.

Перспектива – это сложно организованный когнитивный феномен, предполагающий конвергенция следующих структурных элементов : 1) субъект (реальный, фикциональный), интерпретирующий 2) объект (человек, предмет, событие, ситуация, текст) 3) с конкретной точки обзора в пространственно-временном континууме (перцептивное измерение) и 4) с точки зрения конкретных социокультурных идентичностей, с которыми идентифицирует себя субъект (социокультурное измерение); 5) система координат (пространственно-временных, социокультурных, языковых, когнитивных), в которых локализованы субъект и объект и которые задают общий и непосредственный контекст интерпретации; 6) ракурс (фокусные свойства объекта и иерархическая конфигурация иных свойств на континууме выделенности «фокус – фон – дефокусированная зона»); 7) масштаб ; 8) путь сканирования объекта интерпретации [7; 20]. Как видно, понятие перспективы – родовое по отношению к категориям «точка зрения» и «фокализация», традиционным при анализе художественной композиции.

В процессе интерпретации указанная структура перспективы, очевидно, реализуется параллельно в четырёх взаимосвязанных измерениях, соотносимых с разными уровнями дискурсивной деятельности: 1) перцептивное (селекция фокусных характеристик объекта и общая структурная аранжировка элементов и характеристик интерпретируемого фрагмента мира); 2) когнитивное (селективная активация структур когнитивного контекста знаний субъекта); 3) языковое (выбор форматов и средств языковой категоризации и текстовой репрезентации объекта на основе П- и К-перспектив); 4) социокультурное (исходная когнитивная координата, фокусирующая общий когнитивный контекст процессов интерпретации, которая преломляется в К-перспективе через социокультурное знание и определяет П- и Я-перспективы) [11].

Данные исследований [27; 34] свидетельствуют, что когнитивный феномен перспективы имеет нейрофизиологическую основу. Как следствие, перспектива реализуется на двух уровнях сознания в двух модусах осознания : с нейрофеноменологическим сознанием соотносится автоматический модус, с сознанием-доступом – рефлективный модус. Перспектива, формируемая в автоматическом модусе осознания, по объективным причинам не доступна интроспекции, но при этом, очевидно, выступает основой перспективы в рефлективном модусе. Для теории художественного перевода этот момент имеет значение, поскольку именно «когнитивное бессознательное» составляет базис эмоции и ассоциации в основе образности и креативности художественного мышления, вне форм которого невозможен качественный художественный перевод, ориентированный на создание художественных ценностей [21]. Всё это объясняет не только неспособность переводчика внятно эксплицировать мотивы в основе некоторых своих языковых действий, но и неизбежность сдвигов перспективы, естественную в переводе и любых иных формах когниции.

Итак, с одной стороны, эгоцентричность и малорефлектируемость перспективы как когнитивного феномена представляет реальную проблему для переводчика, часто ведущую к девальвации художественной ценности произведения в переводе. Вместе с тем, как конфигурируемый художественными кодами произведения (автором для реципиента в тексте – «интенция текста») структурный феномен перспективу можно рассматривать как непосредственный предмет художественного перевода, способный дать читателю «возможность, которой располагал читатель оригинального текста, возможность ″разобрать устройство″ [произведения как эстетического объекта – К.Л.], понять, какими способами производится воздействие, и получить от них удовольствие» [26: 353], что особенно важно при переводе произведений, основанных на художественном приёме остранения [25], поскольку данный приём по сути «паразитирует» именно на специфической конфигурации структуры перспективы. Ре-креация её структуры в переводе позволит переводчику реализовать этическую максиму не только «верности», но и интерсубъективности (об этой норме см. [12]).

Кроме того, как максимально параметризованная аналитическая координата перспектива может стать эффективным инструментом анализа текста на различных этапах осуществления, обучения и моделирования перевода. Во-первых, данная координата прекрасно вписывается в методологию дискурс-анализа, где «фактор субъективности не преодолевается, не снимается и не затушевывается, а проблематизируется и становится одним из [ключевых – К.Л.] параметров» [16: 34]. Во-вторых, она вводит в фокус внимания большее по сравнению с привычными методами анализа количество структурных уров-- 202 - ней, контекстов и измерений художественного дискурса в их системных взаимосвязях в сознании эстетического субъекта (принципы системности, синергии и динамизма). Наконец, она позволяет в деталях анализировать и «созерцать» (процессы концептуализации и категоризации) композиционноархитектоническую структуру (конфигурацию) образующих мир произведения «кадров ментального зрения» (В.И. Тюпа) в концептуальной и категориальной конфигурации, близкой «интенции автора».

Если перспектива образует параметр стратегии перевода, то сам процесс перевода в таком случае суть процесс перспективации . Как и перспектива, этот процесс будет эгоцентричен по природе, поэтому в тексте переводчика могут и будут реализованы доминантные лично для него модели интерпретации мира и стилевые черты его языковой личности. Вместе с тем, по функции этот процесс интерсубъективен : очевидно, что в тексте субъект репрезентирует перспективу не для себя, а для её коммуникации Другому с целью координации совместного внимания в дискурсе и активации в сознании Другого когнитивных контекстов, позволяющих достичь хотя бы некоторой глубины взаимопонимания. При переводе этот процесс предполагает в разной мере син-гармоничное сопряжение, столкновение и согласование в сознании переводчика минимум трёх в разной степени сингармоничных субъектных перспектив : 1) собственной актуальной перспективы переводчика как самостоятельного субъекта познания, 2) его ретроспективной гипотезы относительно перспективы и сигнификативных интенций автора произведения, которые переводчик призван ретранслировать в новом тексте (с разной степенью точности, определяемой инициатором перевода), и 3) проспективной гипотезы относительно перспективы, контекста знаний и дискурсивного опыта реципиента этого нового текста, также влияющих на параметризацию стратегии перевода. В художественном переводе к ним добавляется также система фикциональных перспектив 4) персонажей и 5) нарратора произведения , поскольку «смысловая установка героя [и нарратора – К.Л. ] в бытии, то внутреннее место, которое он занимает в едином и единственном событии бытия, его ценностная позиция в нем» образуют ту «внеэстетическую реальность», которая и является предметом художественного видения [2: 121, 173].

Анализ художественных кодов произведения на предмет координируемой через них системы перспектив от переводчика требует понимания не только общих принципов (структурных элементов, модусов и измерений), но и конкретных операций и форматов перспективации в дискурсе. К операциям перспективации относятся: субъективизация, объективизация, интерсубъективизация, дейктическая контекстуализация и шифтирование, различные ат-тенциональные операции (фокусирование, дефокусирование, рефокусирование, остранение, отдаление и наведение фокуса, смена траектории и способа сканирования сцены и иные формы сдвигов внимания), смена точки обзора, смена точки зрения и др. [7; 18; 20]. Дискурсивные форматы перспектива-ции , в свою очередь, могут быть представлены в виде шкал градуального типа:

-

1. статичный – динамичный;

-

2. субъективно-вовлеченный (инсайд) – хроникерский (аутсайд);

-

3. рациональный – эмоционально-оценочный;

-

4. модально-перцептивный – дигитально-нарративный;

-

5. компонентный – гештальтный;

-

6. последовательный (линеарный) – дискретный (фрагментарный);

-

7. проспективный – ретроспективный;

-

8. аффективно мотивированный – социально (в том числе профессионально) мотивированный;

-

9. имплицитный – эксплицитный;

-

10. реалистичный – искажающий (в том числе образный);

-

11. симметричный – асимметричный и др.

В процессе перевода все эти параметры структурной организации перспективы модулируют модус фикционального присутствия самого переводчика (как субъекта эстетического познания и художественного дискурса) в мире произведения , который фактически и определяет структуру текста переводчика и структуру реализованной в нём модели (перспективной конфигурации) мира произведения. При этом, как показал анализ параллельных корпусных данных, в процессе перевода достаточно частотно имеет место самоидентификация переводчика не с нарратором, текстовую функцию которого он призван замещать, а с каким-либо из персонажей (механизмы эмоции и эмпатии), что в сочетании с иными сдвигами в структуре и форматах организации перспективы, объективно неизбежными в переводе, существенно трансформирует мир произведения. Примеры подобных эстетически значимых сдвигов, в явной форме транслирующих «голос» (перспективу, личность и стиль) переводчика, рассматриваются нами в статьях [11; 13], к которым мы и отсылаем заинтересовавшегося читателя за примерами сравнительно-сопоставительного анализа перспективы в переводе.

Список литературы Перспектива в художественном переводе: когнитивно-эстетический аспект

- Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Худ. лит-ра, 1975. 504 с.

- Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1986. 445 с.

- Гарбовский Н.К. Теория перевода: учебник. М.: МГУ, 2004. 544 с.

- Гарусова Е.В. Интерпретативные позиции переводчика как причина вариативности перевода: дис.... канд. филол. наук: 10.02.20 / Твер. гос. ун-т. Тверь, 2007. 173 с.

- Гиршман М.М. Литературное произведение: теория художественной целостности. М.: Языки славянской культуры, 2002. 528 с.

- Ирисханова О.К. Игры фокуса в языке: Семантика, синтаксис и прагматика дефокусирования. М.: Языки славянской культуры, 2014. 320 с.

- Ирисханова О.К. Исследование перспективы в когнитивной лингвистике: проблемы и задачи // Когнитивные исследования языка. 2013. Вып. 14. С. 92-98.

- Князева Е.Н. Энактивизм: новая форма конструктивизма в эпистемологии. М., СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2014. 352 с.

- Левик В.В. О точности и верности // Перевод - средство взаимного сближения народов. М.: Прогресс, 1987. С. 358-377.

- Левый И. Искусство перевода. М.: Прогресс, 1974. 396 с.

- Леонтьева К.И. Доминантный принцип перевода и механизмы его реализации в дискурсе // Вопросы когнитивной лингвистики. 2018. № 4. С. 37-46.

- Леонтьева К.И. Когнитивное моделирование перевода: Основы антропоцентрического подхода: монография. Тамбов: Принт-Сервис, 2017. 248 с.

- Леонтьева К.И. Когнитивные доминанты и социокультурная перспектива в художественном переводе // Вестник Тверского государственного университета: Серия "Филология". 2019. № 4 (63). С. 199-210.

- Лотман Ю.М. Структура художественного текста. Анализ поэтического текста. СПб.: Азбука; Азбука-Аттикус, 2016. 704 с.

- Микешина Л.А. Интерпретация как фундаментальная операция познания // Эпистемология и философия науки. 2008. Т. XVII. № 3. C. 5-14.

- Миловидов В.А. Семиотика литературно-художественного дискурса. М.: Буки Веди, 2016. 172 с.

- Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей. М.: Культурная Революция, 2005. 880 с.

- Петрова Н.Ю. Принципы и стратегии перспективизации в драматическом тексте: дис.... д-ра филол. наук: 10.02.19 / Ин-т языкознания РАН. М., 2007. 528 с.

- Попович А. Проблемы художественного перевода. М.: Выс. школа, 1980. 199 с.

- Ржешевская А.А. Языковые средства построения перспективы в дискурсе конфликта: дис.... канд. филол. наук: 10.02.19 / Мос. гос. лингв. ун-т. М., 2014. 201 с.

- Топер П.М. Перевод в системе сравнительного литературоведения. М.: Наследие, 2001. 254 с.

- Тюпа В.И. Введение в сравнительную нарратологию. М.: Intrada, 2016. 145 с.

- Тюпа В.И. Литература и ментальность. 2-е изд. М.: Юрайт, 2019. 231 с.

- Тюпа В.И. Художественный дискурс. Тверь: ТвГУ, 2002. 80 с.

- Шкловский В.Б. Искусство как прием // Шкловский В.Б. Гамбургский счет. М.: Советский писатель, 1990. С. 58-72.

- Эко У. Сказать почти то же самое. СПб.: Симпозиум, 2006. 574 с.

- Beveridge M.E., Pickering M.J. Perspective taking in language: Integrating the spatial and action domains // Frontiers in Human Neuroscience. 2013. Vol. 7. P. 577.

- Foppa K. Knowledge and perspective setting: What possible consequences on conversation do we have to expect? // Perspective and Perspectivation in Discourse. Amsterdam: John Benjamins, 2002. Pp. 15-23.

- Geeraerts D. The sociosemiotic commitment // Cognitive Linguistics. 2016. Vol. 27 (4). Pp. 527-542.

- Graumann C.F. Explicit and implicit perspectivity // Perspective and Perspectivation in Discourse. Amsterdam: John Benjamins, 2002. Pp. 25-39.

- Hermans T. The Translator's voice in translated narrative // Target. 1996. Vol. 8 (1). Pp. 23-48.

- Langacker R.W. Cognitive grammar. Oxford: OUP, 2008. 562 p.

- Linell P. Perspectives, implicitness and recontextualization // Perspective and Perspectivation in Discourse. Amsterdam: John Benjamins, 2002. Pp. 41-57.

- Mano Y., Harada T., Sugiura M. et. al. Perspective-taking as part of narrative comprehension: A functional MRI study // Neuropsychologia. 2009. Vol. 47. Pp. 813-824.

- Ruiz de Mendoza F.J., Masegosa A.G. Cognitive modeling: A linguistic perspective. Amsterdam: John Benjamins, 2014. 250 p.

- Tomasello M. Constructing a language: A usage-based theory of language acquisition. Cambridge: Harvard University Press, 2003. 388 p.

- Tylen K., Fusaroli R., Bundgaard P., 0stergaard S. Making sense together // Semiotica. 2013. Vol. 194. Pp. 39-62.

- Venuti L. The translator's invisibility. London: Routledge, 2017. 336 p.

- Venuti L. Translation changes everything. London: Routledge, 2013. 288 p.

- Verhagen A. Construal and perspectivization // The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics / Ed. by D. Geeraerts, H.C. Cuyckens. Oxford: OUP, 2007. Pp. 48-81.

- Zlatev J. Turning back to experience in Cognitive Linguistics via phenomenology // Cognitive Linguistics. 2016. Vol. 27 (4). P. 559-572.