Подготовка ИТ-специалистов в условиях цифровой трансформации: анализ потребностей студентов

Автор: Бунова Е.В., Буслаева О.С., Ярославова Е.Н., Алексеева Е.Ю.

Рубрика: Цифровая трансформация и искусственный интеллект в образовании

Статья в выпуске: 2 т.17, 2025 года.

Бесплатный доступ

В условиях цифровой трансформации и стремительного развития информационных технологий подготовка высококвалифицированных ИТ-специалистов становится ключевым фактором конкурентоспособности компаний и экономики в целом. Однако наблюдается значительный разрыв между требованиями работодателей и уровнем подготовки выпускников вузов, между профессиональными потребностями обучающихся и содержанием образовательных программ, что подчеркивает необходимость изменений в образовательных подходах в зависимости от выявленных потребностей. Целью данной статьи является изучение потребностей студентов, связанных с их профессиональным развитием. Статья отражает результаты исследования потребностей студентов ИТ-направлений, соответствия образовательного процесса выявленным требованиям и рекомендации по повышению качества подготовки ИТ-специалистов. Проведено анкетирование студентов Южно-Уральского государственного университета ИТ-направлений (n = 457) с использованием методов описательной статистики, сравнительного анализа и контент-анализа, что позволило выявить динамику потребностей, профессиональных намерений обучающихся, а также закономерности изменений в предпочтениях различных форм взаимодействия с работодателями. Осуществлен анализ литературы по проблеме и обобщен передовой педагогический опыт подготовки ИТ-специалистов, в результате чего выявлены проблемы, препятствующие удовлетворению потребностей студентов в образовательном процессе. Выполненное исследование дало возможность разработать ряд рекомендаций для улучшения системы подготовки ИТ-специалистов, включая увеличение практической составляющей образовательного процесса, интеграцию работодателей в образовательную деятельность и расширение профориентационных программ. Разработанная методика исследования апробирована на базе ЮУрГУ и может быть использована для повышения конкурентоспособности выпускников на рынке труда.

Ит-специалисты, рынок труда, студенты, потребности, работодатели, профориентация, образовательный процесс, проектная работа

Короткий адрес: https://sciup.org/147251233

IDR: 147251233 | УДК: 378.44 | DOI: 10.14529/ped250206

Текст научной статьи Подготовка ИТ-специалистов в условиях цифровой трансформации: анализ потребностей студентов

В условиях цифровой трансформации наличие высококвалифицированных кадров в сфере ИТ становится ключевым фактором успеха, определяющим конкурентоспособность компаний на рынке. Способность разрабатывать и внедрять инновационные решения, автоматизировать бизнес-процессы и адаптироваться к быстро меняющимся технологическим ландшафтам напрямую зависит от профессионализма и опыта ИТ-специалистов. Исходя из этого, первостепенной задачей системы образования становится подготовка специалистов нового типа, способных не только демонстрировать глубокие теоретические знания, но и эффективно применять на практике передовые методики для решения реальных бизнес-задач. В целях поддержки активно внедряются разнообразные государственные программы, направленные на стимулирование и развитие ИТ-образования. Так, в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» [23], где поставлена задача достижения национальной цели «Технологическое лидерство», подчеркивается необходимость формирования к 2030 году эффективной системы профессиональной подготовки и повышения квалификации сотрудников для ключевых секторов экономики. В федеральном проекте «Искусственный интеллект», изложенном в соответствующем Указе Президента РФ от 10 октяб- ря 2019 г. № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» [22], отмечается важность развития профессиональных навыков и подготовки специалистов вузами в сфере искусственного интеллекта, а также необходимость популяризации темы искусственного интеллекта среди населения посредством организации конкурсов (хакато-нов), направленных на решение практических задач и выявление наиболее эффективных подходов в образовании. В рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [15] для обучающихся в университетах – участниках программы «Приоритет 2030» реализуется проект «Цифровые кафедры» [24], который даёт возможность обучающимся получения дополнительной квалификации по ИТ-профилю во время освоения основной образовательной программы.

Таким образом, для достижения целей технологического лидерства важно уделять повышенное внимание качеству подготовки специалистов в сфере информационных технологий. Именно они являются ключевым ресурсом для внедрения инновационных технологий, оптимизации бизнес-процессов и эффективного управления ресурсами в различных отраслях экономики.

Одно из приоритетных направлений развития ЮУрГУ в рамках проекта «Приоритет 2030» – совершенствование образовательной системы на основе принципа студентоцен-тричности с вектором на персонификацию обучения, с помощью создания условий для продуктивной деятельности и самореализации.

Проанализировав результаты аналитических отчетов, опросов [1, 3], научных изысканий как российских [2, 4–21], так и зарубежных исследователей [25–29], авторы выявили ряд противоречий в современном ландшафте ИТ-образования: между требованиями работодателей и уровнем подготовки выпускников, между профессиональными потребностями обучающихся и содержанием образовательных программ, формами их реализации.

На основании выделенных противоречий была сформулирована цель: изучить потребности студентов, связанные с их профессиональным развитием. Выявленные потребности должны лечь в основу корректив образовательного процесса. Для реализации цели решались следующие задачи: 1) выявить потребности, профессиональные планы студентов ИТ-направлений, их предпочтения в форматах взаимодействия с работодателями; 2) определить проблемы образовательного процесса ИТ-специалистов, препятствующие удовлетворению потребностей студентов; 3) разработать проект рекомендаций по совершенствованию образовательного процесса с учетом потребностей студентов.

Данное исследование направлено на создание более эффективной системы подготовки ИТ-специалистов, которая гармонично сочетает академические цели, собственные потребности обучающихся и реальные требования современной цифровой экономики, формируя компетентных и востребованных профессионалов.

Обзор литературы

Проблема профессионального развития личности является предметом научных исследований как российских, так и зарубежных ученых начала XX века, среди которых особо следует отметить научную школу под руководством Э.Ф. Зеера [6–8]. Профессиональное развитие личности понимается как процесс формирования и совершенствования внутри-личностных и профессиональных качеств человека, необходимых для успешного выполнения социальных ролей, адаптации к меняющимся условиям рынка труда, а также для личностного роста и самореализации в профессиональной сфере. Этот процесс включает развитие базовых знаний, компетенций и навыков, а также их интеграцию в личностное становление и социальную адаптацию обучающегося в современном обществе [6–8]. Персонификация как один из трендов совершенствования образовательных систем делает акцент на построении индивидуальных образовательных маршрутов, обучающихся с учетом трансформирующихся культурных, экономических и образовательных потребностей [6]. Потребность в профессиональном развитии, будучи осознанной, объективно обусловленной необходимостью в приобретении, углублении и совершенствовании профессиональных компетенций, востребованных в будущей профессиональной деятельности, включает в себя стремление к самореализации и разностороннему саморазвитию в выбранной области. Этот процесс детерминируется как субъективными факторами (динамика развития личностных и профессиональных качеств), так и объективными условиями: образовательная среда вуза, а также взаимодействие с работодателями.

Успешная подготовка востребованных ИТ-специалистов – это результат партнерства между государством, университетами, работодателями и самими обучающимися. Основой этого сотрудничества должны быть равные условия, обеспечивающие возможность для каждого участника внести свой вклад в формирование профессиональных компетенций.

Проблема преодоления существующего разрыва между уровнем подготовки выпускников вузов и требованиями современного рынка труда относится к числу наиболее обсуждаемых как в научной литературе, так и на государственном уровне [2, 14, 20]. В качестве одной из причин сложившейся ситуации рассматривается механический перенос ком-петентностного подхода, укоренившегося в зарубежной производственной сфере, на отечественную систему высшего образования без серьёзного концептуального обоснования [20]. Анализируя причины несоответствия российской системы высшего образования современным требованиям рынка труда, авторы [10] выделяют следующие ключевые проблемы: недостаточную востребованность навыков, получаемых выпускниками у работодателей; значительный разрыв между теоретической подготовкой и практическими требованиями профессий, а также недостаточную индивидуализацию обучения. Для повышения эффективности высшего образования предлагается внедрение вариативных учебных программ, учитывающих мотивацию и способности студентов, снижение бюрократической нагрузки, модернизацию материальной базы вузов.

В исследовании [18] констатируется несоответствие компетенций выпускников требованиям работодателей и обосновывается необходимость ориентации практических навыков и профессиональных компетенций, приобретаемых студентами в процессе обучения, на требования, предъявляемые работодателями; указывается на целесообразность ускоренной подготовки кадров и переподготовки специалистов из смежных отраслей.

В работе [4] обращается внимание на тенденцию старта трудовой деятельности на более ранние курсы обучения, что требует от образовательных учреждений и работодате- лей совместной разработки программ раннего вовлечения студентов в профессиональную среду.

Учитывая, что возраст 18–25 лет – это период профессионального самоопределения, когда происходит апробация сил в различных видах учебной и трудовой деятельности, важным является изучение мотивационных факторов, таких как удовлетворение потребностей, развитие личности, автономия [9].

Одним из методов преодоления обозначенных выше разрывов рассматривается внедрение проектного подхода [19] и методологии Scrum в обучение ИТ-специалистов [13], что позволило структурировать процесс разработки проектов, оптимизировать коммуникацию внутри команд и адаптировать обучение под реальные задачи бизнеса.

В исследовании [16], основанном на дискуссиях круглого стола с участием экспертов из 12 вузов, подчеркивается, что приоритетом в образовании остается развитие компетенций, однако продуктовый результат (создание реального решения для заказчика) значительно повышает мотивацию студентов и их вовлеченность в профессию. Метод обучения, основанный на выполнении реальных или близких к реальности проектов, где студенты активно исследуют, анализируют и создают решения для сложных задач (далее – PBL, Project-Based Learning), является эффективным методом подготовки конкурентоспособных специалистов, но требует системной реализации, адаптации к специфике конкретных вузов и активного сотрудничества с внешними стейкхолдерами.

Зарубежные исследования [25–29] подтверждают, что обучение студентов через проектную деятельность, ориентированную на решение реальных проблем, способствует повышению мотивации и улучшению применения теоретических знаний на практике, что повышает эффективность учебного процесса. Несмотря на некоторые сложности, PBL является ценным инструментом в подготовке специалистов в области программной инженерии. Работодатели, согласно работе [26], считают, что выпускники, прошедшие обучение с применением PBL, лучше адаптируются к работе и демонстрируют более ответственный подход, но также указывают на сложности в организации подобного метода обучения, а именно: необходимость переподготовки пре- подавателей, высокую ресурсоёмкость (время, инфраструктура).

Исследования, приведенные в работах [25–27], подчеркивают эффективность PBL в высшем образовании на основе междисциплинарного подхода, объединяющего пять ключевых областей STEAM (наука, технология, инженерия, искусство и математика). Подход STEAM направлен на всестороннее расширение знаний и компетенций студентов, обогащая их опыт через практические действия.

Также продуктивной представляется дуальная модель обучения [17, 20, 21], на основе интеграции теоретического обучения в вузах с практической подготовкой непосредственно на предприятиях. Наряду с преимуществами (повышение трудоустройства выпускников, соответствие требованиям востребованных компетенций, гибкость образовательных программ) исследование выявляет и проблемы, включая дефицит квалифицированных преподавателей и сложности координации между вузами и предприятиями.

В работе [21] отмечаются взаимные выгоды для университетов и предприятий от сотрудничества, включая возможности трудоустройства для выпускников, участие сотрудников вузов в научно-исследовательских проектах, реализуемых по запросу предприятий, вовлечение предприятий в профориентационную деятельность и повышение привлекательности бренда работодателя среди студентов.

Таким образом, используя метод анализа литературы, выявили причины несоответствия между рынком труда и результатами образования, такие как недостаточная востребованность профессиональных навыков выпускников, разрыв между теоретической подготовкой и практическими требованиями в профессиональной деятельности, недостаточная индивидуализация обучения. Также обоснована необходимость исследования потреб-ностно-мотивационной сферы обучающихся для содействия успешности обучения. В качестве успешного опыта преодоления существующих противоречий отметим научнообоснованное внедрение проектного подхода на основе междисциплинарности и методологии Scrum, интеграцию теоретического обучения в вузах с практической подготовкой на предприятиях), взаимовыгодное сотрудничество между университетами и предприятиями в различных форматах (конфе- ренции, стажировки, мастер-классы, кейс-чемпионаты и др.).

Материалы и методы исследования

Для выявления потребностей обучающихся, связанных с их профессиональным развитием, был использован метод анкетирования. Исследуемая группа составила 457 студентов 1–4-х курсов дневного обучения бакалавриата ИТ-направлений в возрасте от 17 до 22 лет Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ). Выборка включала студентов разных курсов, что позволило провести сравнительный анализ их потребностей и ожиданий в зависимости от этапа обучения. Потребности оценивались по критериям: карьерные устремления студентов; удовлетворенность профессиональным выбором; точность понимания своих будущих профессиональных функций; намерение работать по специальности; предпочтения в форматах взаимодействия с работодателями; интерес к проектной деятельности, – с помощью анкеты, содержавшей 7 вопросов. Анкетирование также включало сбор предложений по улучшению образовательного процесса. Вопросы использованы как закрытые (с вариантами ответов), так и открытые (для получения развернутых ответов) (см. таблицу).

Обработка полученных результатов опроса производилась с использованием ряда методов.

Описательная статистика была использована при подсчете количества студентов, выбравших каждый вариант ответа в вопросах с множественным выбором (например, «Какой формат встречи с работодателями Вам нравится?») или при расчете процента студентов, выбравших определенный вариант ответа в вопросах с единичным выбором (например, «Хотели бы Вы участвовать во встречах с работодателями?»). Метод был использован для получения общей картины о предпочтениях и мнениях студентов.

Сравнительный анализ применялся для сравнения ответов между различными группами студентов (1–4-й курс бакалавриата). Например, сравнение частоты выбора различных форматов встреч с работодателями или сравнение заинтересованности в проектной работе между студентами разных курсов. С помощью сравнительного анализа удалось выявить различия в потребностях и мнениях студентов в зависимости от их курса обучения.

Список вопросов для изучения потребностей студентов, связанных с профессиональным развитием

|

Вопрос |

Описание вопроса |

Обоснование вопроса |

|

1. Планируете ли Вы работать по специальности? |

Выявление карьерных устремлений студентов на предмет соответствия выбранной специальности |

Позволяет понять профессиональные устремления студентов, спроектировать методы педагогической поддержки |

|

2. Хотели бы Вы участвовать в проектной работе по решению реальных задач от предприятий? |

Определение интереса студентов к практическому применению знаний и навыков в проектной работе |

Позволяет оценить готовность студентов к работе над реальными проектами и заинтересованность во взаимодействии с предприятиями |

|

3. На Ваш взгляд, как необходимо организовать проектную работу по решению реальных задач от предприятий, чтобы это носило массовый характер? |

Получение идей и предложений по организации проектной работы |

Позволяет оптимизировать процесс организации проектной работы, чтобы сделать её более привлекательной и массовой для студентов |

|

4. Если вы ответили на предыдущий вопрос утвердительно, то напишите, какие темы Вам интересны для участия в решении реальных задач от предприятий |

Выявление тематических предпочтений студентов для проектной работы |

Позволяет формировать проектные группы на основе интересов студентов и предлагать им наиболее интересные и актуальные проекты |

|

5. Интересуетесь ли вы участием во встречах с работодателями? |

Определение уровня заинтересованности студентов во взаимодействии с работодателями |

Позволяет понять, насколько востребованы подобные мероприятия, и, если да, то какие форматы наиболее привлекательны |

|

6. Какой формат встречи с работодателями Вам нравится? |

Выявление предпочтительных форматов взаимодействия с работодателями |

Позволяет организовать мероприятия, которые будут наиболее интересны и полезны для студентов, увеличивая их посещаемость и эффективность |

|

7. Какие общие вопросы Вы бы хотели задать работодателям? |

Выявление наиболее актуальных вопросов, которые студенты хотели бы задать работодателям |

Позволяет организовать встречи с работодателями таким образом, чтобы ответы на эти вопросы были даны, что повысит ценность таких мероприятий для студентов |

Контент-анализ (качественный анализ) был применен для анализа ответов на открытые вопросы. Применение данного метода позволило выявить основные темы, идеи, проблемы и предложения, высказанные студентами.

Комплексный анализ на основе сочетания количественных и качественных данных позволит в перспективе не только выявить текущие проблемы и потребности студентов, но и разработать наиболее эффективные стратегии взаимодействия с работодателями и планирования образовательных мероприятий.

Анализ научной литературы, научнометодических материалов, опрос и обобщение передового педагогического опыта в области подготовки ИТ-специалистов позволили установить проблемы в образовательном процессе, препятствующие удовлетворению потребностей студентов. На основе полученных дан- ных с использованием методов логического вывода разработаны рекомендации по повышению качества образовательного процесса ИТ-специалистов, спроектированного и реализованного с учетом потребностей студентов.

Результаты и обсуждение

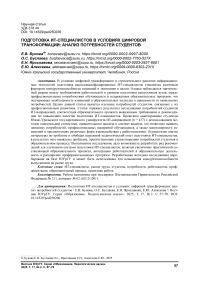

Потребности студентов, связанные с их профессиональным развитием, оценивались в соответствии с установленными критериями: карьерные устремления студентов; удовлетворенность профессиональным выбором; точность понимания своих будущих профессиональных функций; намерение работать по специальности; предпочтения в форматах взаимодействия с работодателями; интерес к проектной деятельности. Результаты, представленные на рис. 1, показывают, что большинство (79 %) студентов планируют работать по специальности , что свидетельствует о том, что значительная часть обучающихся

Рис. 1. Уровень удовлетворенности выбранной специальностью на момент завершения учебы в вузе

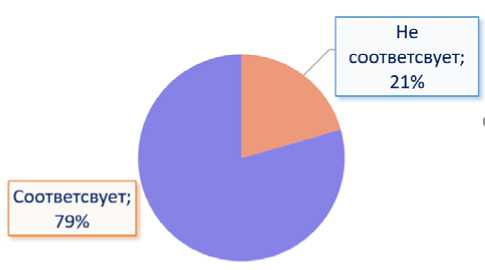

Рис. 2. Распределение по годам обучения студентов, неудовлетворенных выбором специальности

осознает связь между выбранным направлением подготовки и профессиональными перспективами, и, возможно, указывает на наличие у студентов четкого понимания своей будущей карьеры, а также на видимую связь между учебными дисциплинами и реальными профессиональными задачами. Однако 21% респондентов указали, что их специальность не соответствует тому, чем они хотели бы заниматься в будущем (см. рис. 1). Такой результат может указывать на несколько возможных причин: а) некорректный выбор будущей специальности под влиянием внешних факторов (советы родителей, мода на профессию, ожидаемая заработная плата); б) ложное представление о будущей профессии на этапе выбора ввиду недостатка информации о её содержании.

Разрыв между ожиданиями и реальностью может оказывать отрицательное воздействие на мотивацию обучающихся, их успеваемость и дальнейшее профессиональное развитие. В этой связи важно продолжать профориентационную работу со студентами, предоставляя актуальную информации о рынке труда и возможностях, оказывать всестороннюю педагогическую поддержку.

Наибольшее количество неудовлетворенных своей специальностью студентов наблюдается на четвертом курсе (29 %) (рис. 2), что может быть обусловлено несколькими факторами. Во-первых, с накоплением опыта: на четвертом курсе студенты часто проходят практику или стажировки, где сталкиваются с реальной профессиональной деятельностью, с участием в реальных проектах. Возможно, именно этот опыт помогает им лучше понять, подходит ли им данная сфера деятельности. Во-вторых, с углубленным пониманием: к стар- шим курсам студенты глубже погружаются в предметную область, что позволяет им лучше оценить свои способности и склонности.

В целом данные показывают, что неудовлетворенность выбором специальности возрастает по мере приближения к завершению обучения. Это важный сигнал для вузов, который требует внимания к вопросам профориентации и поддержки студентов на всех этапах образовательного процесса.

Для содействия формирования потребности профессионального развития важным является выявление предпочтений у студентов форм взаимодействия с работодателями. Опрос показал, что младшие курсы (особенно первый) демонстрируют высокий интерес к взаимодействию с работодателями, что обусловлено их стремлением к раннему карьерному развитию. Этот интерес сохраняется к третьему курсу, вероятно, благодаря формированию профессиональных навыков и пониманию возможностей. Однако на четвертом курсе наблюдается резкое снижение заинтересованности, что может быть вызвано занятостью на работе или практике, уверенностью в карьерных планах или подготовкой к выпускным испытаниям. Такие результаты показывают, что большинство студентов заинтересованы в контактах с потенциальными работодателями, но уровень этого интереса варьируется в зависимости от периода обучения.

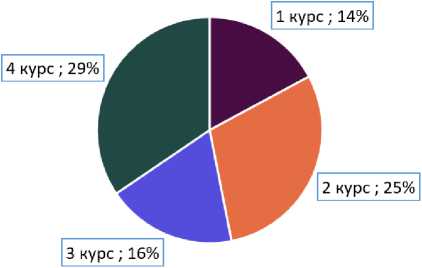

Опрос также позволил выявить, какие виды мероприятий по развитию профессиональных навыков наиболее привлекательны для студентов ИТ-направлений. Результаты представлены на рис. 3.

Такой выбор формата мероприятий со стороны студентов определяется следующими факторами.

Рис. 3. Популярность различных видов мероприятий по развитию профессиональных навыков среди студентов ИТ-направлений

-

1. Конференции позволяют студентам получить широкий спектр информации сразу от нескольких компаний и экспертов. Это может включать презентации, панельные дискуссии и возможность задать вопросы напрямую представителям работодателей. Такой формат удобен для получения общего представления о рынке труда и знакомства с различными компаниями.

-

2. Практическая направленность мастер-классов: мастер-классы дают возможность студентам получить практические навыки, которые могут пригодиться при трудоустройстве. Это особенно важно для тех, кто хочет развить конкретные компетенции и продемонстрировать свою готовность к работе.

-

3. Ярмарки вакансий предоставляют студентам возможность лично пообщаться с представителями различных компаний, узнать об открытых вакансиях и подать резюме.

-

4. Ценность лекций известных специалистов: лекции известных специалистов привлекают внимание благодаря возможности услышать советы и истории успеха от людей, уже добившихся значительных результатов в своей области. Студенты ценят возможность перенять опыт и знания у профессионалов.

-

5. Кейс-чемпионаты и конкурсы представляют собой уникальную возможность студентам продемонстрировать свои аналитические способности, креативность и умение решать сложные задачи в условиях конкуренции. В таких мероприятиях участники сталкиваются с реальными бизнес-задачами, которые требуют глубокого анализа и разработки эффективных решений. Это позволяет студен-

- там не только проверить свои силы, но и получить ценный опыт, который будет полезен в дальнейшей профессиональной деятельности. Кроме того, участие в кейс-чемпионатах и конкурсах часто сопровождается возможностью встретиться с представителями крупных компаний и потенциальных работодателей, что содействует установлению полезных контактов.

-

6. Технологические выставки позволяют увидеть последние достижения в различных отраслях и понять перспективы развития и востребованности технологий.

-

7. Встречи с выпускниками позволяет получить информацию из первых рук о реальных условиях работы в той или иной компании.

Таким образом, разнообразие предпочтений студентов отражает их стремление к различным видам взаимодействия с работодателями, начиная от получения общей информации до развития практических навыков и демонстрации своих способностей. При этом выбор формата взаимодействия во многом определяется уровнем подготовки студентов, их индивидуальными потребностями.

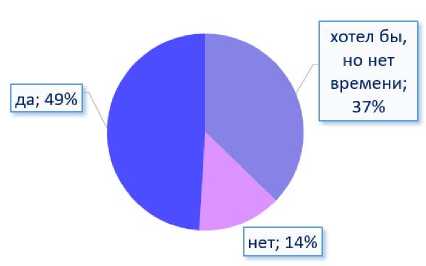

Важным было определить намерения студентов участвовать в проектной деятельности как одной из форм сотрудничества между студентами и предприятием, что предполагает участие проектных команд, состоящих из преподавателя (наставника) и студентов, в реальных проектах предприятий. Проведенный опрос студентов (рис. 4, 5) показывает, что процент студентов, желающих участвовать в проектной работе, постепенно увеличивается с первого по третий курсы. Это может отра-

Рис. 4. Мнения студентов о желании участвовать в проектной деятельности

Рис. 5. Разделение по курсам студентов, желающих участвовать в проектной работе

жать естественное развитие мотивации и профессиональных амбиций студентов. По мере получения новых знаний и навыков они становятся увереннее в своей способности справляться с реальными задачами и стремятся применять свои умения на практике.

Третий курс обучения демонстрирует самый высокий процент стремления на участие в проектной работе. Это может быть связано с тем, что на этом этапе студенты уже обладают достаточно глубокими знаниями в своей области, но при этом еще не перегружены выпускными экзаменами и дипломными проектами, как это бывает на последнем году обучения. Также стоит отметить, что участие в реальных проектах на третьем курсе может значительно повысить конкурентоспособность студента на рынке труда.

На четвертом курсе наблюдается снижение интереса студентов к участию в проектной работе. Возможная причина – концентрация на завершении учебы, подготовке к государственным экзаменам и защите диплома. Кроме того, часть студентов может уже иметь предложения о работе или проходить стажировку, поэтому у них меньше времени и мотивации для участия в дополнительных проектах.

Анкетирование студентов с последующей обработкой и интерпретацией результатов методами описательной статистики, сравнительного анализа и контент анализа позволили выявить динамику изменений профессиональных планов в разрезе курсов обучения, а также закономерности изменений предпочтения форм взаимодействия с работодателями.

Так, неудовлетворенность выбором специальности возрастает по мере приближения к завершению обучения. Результаты опроса показывают, что большинство студентов заинтересованы в контактах с потенциальными работодателями, но уровень этого интереса варьируется в зависимости от года обучения. Наиболее высокий интерес к взаимодействию с работодателями демонстрируют младшие курсы, который сохраняется до третьего года обучения, что, вероятно, обусловлено их стремлением к профессиональному развитию, однако на четвертом курсе наблюдается спад. Среди форм взаимодействия с работодателями наибольший интерес у обучающихся имеют конференции, мастер-классы, лекции известных специалистов, которые, вероятно, дают возможность расширить представления обучающихся о будущем поле профессиональной деятельности как в теоретическом, так и практическом плане.

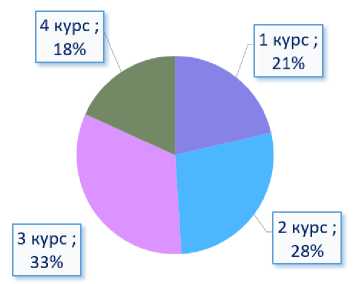

Наблюдается постепенное возрастание потребности участия обучающихся в проектной деятельности с реальными партнерами на младших курсах с пиком на третьем году обучения (33 %) при последующем спаде на четвёртом курсе (18 %).

В теоретическом плане проведенное исследование указывает на нелинейность профессионального самоопределения обучающихся с критическими точками на 1-м (адаптация) и 4-м (рефлексия) курсах, что обосновывает необходимость персонифицированного подхода к организации учебной деятельности студентов, важность усиленной профориентационной деятельности и всесторонней поддержки обучающихся на протяжении всего периода обучения.

Полученные результаты являются важным сигналом, который требует принятия мер психолого-педагогического сопровождения на всех этапах образовательного процесса.

Однако осуществленный анализ образовательного процесса показал, что он во многом не соответствует образовательным потребностям студентов. В результате анализа литературы выявлены причины несоответствия между рынком труда и результатами образования. Выявлен ряд характеристик образовательного процесса, указывающих на проблемы в осуществлении подготовки ИТ-специалистов.

Во-первых, во многих учебных планах не учитываются реальные потребности работодателей. Это связано и с ограниченными ресурсами вузов, а также, в некоторых случаях, с нежеланием компаний-разработчиков предоставлять свои информационные системы вузам для обучения и подготовки ИТ-специалистов на приемлемых условиях, с многообразием различных информационных систем и технологий.

Во-вторых, учебные планы, как правило, в большей степени ориентированы лишь на теоретические знания. Студенты получают обширные знания в теории, но им не хватает опыта работы над реальными проектами, что затрудняет их адаптацию на рабочем месте.

В-третьих, низкая мотивация студентов, связанная с отсутствием связи между учебным процессом и реальной профессиональной деятельностью, приводит к снижению интереса студентов к учебе, а следовательно, к снижению успеваемости.

Эти данные подчеркивают важность привлечения студентов к практической деятельности на протяжении всего периода обучения, особенно на втором и третьем курсах, когда мотивация к участию в проектной работе наиболее выражена.

С учетом выявленных потребностей студентов и недостатков образовательного процесса методами логического вывода разработан ряд практических рекомендаций, которые могут быть использованы для улучшения системы подготовки ИТ-специалистов:

-

1) увеличение практической составляющей образовательного процесса посредством внедрения проектной работы. Проектная работа может проводиться в одном семестре либо распределена на несколько семестров. Как показывает опыт авторов, наиболее оптимальным является введение проектной работы в течение 2 семестров на третьем курсе обучения (студенты 1-го и 2-го курсов еще недостаточно готовы выполнять задачи реаль-

- ного сектора экономики, а студенты 4-го курса, как правило, уже определились с местом будущей работы);

-

2) для третьего курса целесообразно начать первую неделю с организации работы или встреч исключительно с партнёрами. Студенты в течение первых двух дней знакомятся с партнёрами, выбирают интересный им проект, после чего в оставшиеся дни интенсивно прорабатывают задачи, включая постановку целей, выбор инструментов для разработки и проектирование информационной системы. Затем проектные команды в течение семестра осуществляют проработку задач от партнеров. Преимущества данного подхода заключаются в следующем:

-

а) осуществляется интенсивная проработка проекта при оперативной обратной связи. Благодаря контакту с партнёрами в течение недели студенты получают своевременные рекомендации и корректировки, что улучшает качество проектирования и разработки конечного продукта;

-

б) недельная интенсивность позволяет минимизировать другие учебные нагрузки и избежать рассеивания внимания, характерного для долгосрочных проектов;

-

3) интеграция работодателей в учебный процесс путем проведения совместных мероприятий и разработки учебных планов;

-

4) расширение профориентационных программ, способствующих лучшему пониманию студентами своих профессиональных перспектив и интересов.

Заключение

Необходимость настоящего исследования обусловлена задачей повышения качества подготовки ИТ-специалистов в эпоху цифровой трансформации и быстрого технологического прогресса. Выявлены потребности студентов в области образовательного процесса и профессиональной ориентации, отвечающих внутренним изменениям отношений будущих ИТ-специалистов к выбранной профессии. Результаты исследования выявляют структурные противоречия между ожиданиями студентов и содержанием образовательных программ.

Процесс и результаты проведенного исследования показали, что традиционная модель подготовки специалистов в сфере IT, как правило, основывается на передаче теоретических знаний и выполнении лабораторных работ. Несмотря на то, что такие подходы имеют свои преимущества, они часто сталкиваются и с рядом проблем.

Для их нивелирования разработаны рекомендации для улучшения системы подготовки ИТ-специалистов, которые в дальнейшем будут апробированы на практике на предмет их эффективности. Также в перспективе планируется изучение влияния конкретных форм взаимодействия с работодателями на потребности профессионального развития с целью достижения успешности обучения студентов в вузе.