Понятие компетентности и особенности профессионально-ориентированного обучения иностранному языку

Автор: Горляков Петр Юрьевич

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Педагогический опыт

Статья в выпуске: 3 (16), 2010 года.

Бесплатный доступ

Объясняется многозначность понятия «компетентность», показано, как особенности компетентностного подхода в образовании связаны с потестарным слоем значений понятия. Предложенная система компетенций может стать основой оптимизации процесса профессионально-ориентированного обучения иностранному языку.

Коммуникативная компетентность, компетентностный подход, компетенции, процесс обучения, цель обучения

Короткий адрес: https://sciup.org/14042530

IDR: 14042530 | УДК: 37.013.77

Текст научной статьи Понятие компетентности и особенности профессионально-ориентированного обучения иностранному языку

Программа модернизации страны включает в себя задачи интенсификации и оптимизации современного профессионального образования. Вектор обновления направлен на переход от «знаниевой» или «зунов-ской» (развитие и формирование знаний, умений, навыков) к компетентностной модели образования (развитие и формирование компетенций). Однако в российском научном и педагогическом сообществе нет единодушия в понимании ключевых терминов «компетентность», «компетенции», что существенно затрудняет модернизационные процессы. Объяснению особенностей современной трактовки понятий и тому, какие следствия это имеет для практики обучения, посвящена настоящая статья.

Основной отличительной особенностью предлагаемого на рассмотрение профессионально-ориентированного обучения иностранному языку в неязыковом вузе является ориентация учебного процесса на получение конкретных (овеществленных и субъективных) результатов решения профессиональных задач с использованием иностранного языка, что согласуется с целью профессиональной подготовки, определяемой как «ожидаемый результат – становление профессиональной компетентности» специалиста [5, с. 13].

Современные авторы склонны «удрев-нять» понятие «компетентность», отыскивая его в различных текстах. Так, его обнаруживают в «Законах» вавилонского царя Хаммурапи (1792–1750 до н.э.), ссылаясь на французский перевод: «Telles sont les decisions de justice que Hammurabi, le roi competent, a etablies pour engager le pays conformement a la verite et a l’ordre equitable» (Вот справедливые законы, которые установил Хаммурапи, могучий царь, тем самым давший стране истинное счастье и доброе управление) [19].

Эквивалент понятия «компетентность» можно найти в Древней Греции – иканотис (ικανότης), производное от «иканос» (ἱκᾰνός), способный, умелый, знающий, компетентный [3]. В качестве авторитетного автора, который этим понятием пользуется, следует указать на Платона (диалог «Лисид», 215 а, 380 год до н.э.). Корень слова «икано» (ικανό) от «иканомаи» (ἱκᾰνόμαι) означает прибывать, достигать, добиться успеха.

Следует обратить внимание, что применительно к таким далеким временам не стоит говорить о научных терминах в современном смысле, будто бы понятие «компетентность» существовало всегда. Обращаясь к историческому прошлому, мы встречаем там не понятия или термины (от лат. terminus – предельный, конечный), а конкретные слова, обладающие многозначностью.

В спектре значений слов «компетентный», «компетентность» особенно обратим внимание на потестарные (властные) значения, такие как могущество, стремление и способность к победе. В латинском языке мы также обнаруживаем этот слой значений. Так, «competo», с одной стороны «быть годным, способным»; «competens» – «законный». Но также «ad arma capienda» – «суметь взяться за оружие» [4].

B XVI в. интересующие нас слова встречаются в европейских языках: немецком, французском, голландском и английском. В частности, английское слово «competency» появляется в «Webster’s New World Diction-ary» в 1596 г., а слово «competence» впервые упоминается в издании того же словаря 1605 г. В большинстве случаев оба слова употребляются как взаимозаменяемые.

Из глубины исторических времен к нам пришли не столько сами понятия «компетентность» и «компетенция», сколько двусмысленность их толкования и возможность актуализации различных значений в зависимости от контекста. Если во французском, английском языках в понятии «компетентность» латентным является знаниевый компонент значения, то в семантическом развитии слова в русском языке неявны-

Общество

Terra Humana

ми оказались компоненты могущества и воинственности, которые несомненно присутствуют в приведенных примерах. Войдя в русский язык, иностранное слово «компетентность» свою многозначность в значительной степени утратило. Под компетентностью понимались глубина знаний и практического опыта в какой-либо конкретной области, а также круг полномочий, определяемых служебными инструкциями. В идеале между ними нет противоречия, то и другое должны были совпасть.

С точки зрения русского языка второй половины ХХ в. представление о том, что образование ведет к компетентности в определенной области, было само собой разумеющимся и до некоторых пор не являлось предметом дискуссий, не сопровождалось особыми административными усилиями. В этом плане характерно замешательство преподавателей вузов перед противопоставлением компентностной и знаниевой моделей. Между тем слово «компетентность» в качестве маркера образовательного процесса нового типа обладает еще одним слоем значений, которое не всегда улавливается носителями русского языка.

Исследователи обращают внимание на то, что в ряде языков слова «компетенция» (competenсе, соmpétitif) и «конкуренция» (competition, соmpétition) являются однокоренными. «Их фонетическая и семантическая близость, само собой разумеющаяся для англичан и французов, неуловима для нашего слуха» [6, с. 152]. В отличии от бытования иностранного слова «компетентность» в русском языке, в своей родной языковой ткани «конкурентноспособный» слой значений является устойчивым и вполне очевидным. Это зафиксировано хорошо известным в менеджменте словосочетанием «competitive advantages» (конкурентные преимущества). Буквальный перевод на русский язык – «компетентные преимущества» – звучит по меньшей мере странно. В значении же слова «competitive» современный толковый словарь английского языка указывает на агрессивность, соперничество, стремление к власти (Webster’s New World Dictionary).

Итак, в европейских языках слово «компетентность», а значит и современные понятия «компетентность», «компетенция» прочно связаны с властью и господством, «имеют значения способности одержать победу, подчинять, оказывать воздействие. В наиболее широком смысле власть понимается как возможность воздействия на окружающий мир, как достижение намеченного результата. В этом смысле использовал понятие компетентности Р. Уайт, на которого ссылается теория компетентностного ме- неджмента. Под компетенцией Уайт понимал способность или потенциальную возможность человека осуществлять свободу действий, воздействовать на свое окружение. Дж. МакКлелланд использовал понятие компетенции (competenсе), чтобы высчитать результат «соревнования» (competition) между двумя, как он считал, важнейшими поведенческими стратегиями, конкурирующими в личности человека – надеждой на успех и стремлением избежать неудачи, а также предложил числовой индекс компетентости в 100-балльной шкале» [7, с. 69].

Утверждение рыночных принципов в экономике нашей страны, а также распространение рыночной модели на сферы образования и науки объясняет адекватность компетентностного подхода в качестве новой парадигмы. В «зуновской» модели знание ценилось само по себе, в компетеностной – как способ достижения заранее намеченной цели, как область конкурентных преимуществ, позволяющих выпускнику занять более сильные позиции на рынке труда.

Важно также отметить, что понятие компетентности подразумевает не только стремление к власти и воздействию на обстоятельства, но некие личные качества, которые «усиливают» получение знаний и навыков в процессе обучения, а в трудовой деятельности – карьерный рост. Так, успешность можно рассматривать как совокупность показателей, а можно – как удачливость, не объяснимую никакими объективными обстоятельствами. В сфере компетентностного и мотивационного менеджмента этот момент давно разработан. Классические работы Р. Уайта [24] и Дж. Макклеланда [18] как раз и посвящены способам выявления таких свойств личности, которые помимо объективных, внешних характеристик (образование, трудовой опыт и т.д.) позволили бы работодателю выбрать сотрудников, «предрасположенных» к успеху.

Компетентностный подход предполагает возможность планирования учебного процесса от результата, подобно тому как в менеджменте на основе статистического анализа детальных характеристик лучших работников (подразделений и т.п.) создаются т.н. «портфелей компетенций» должности, структурного подразделения, компании в целом. В этом случае компетентность «в большей степени проявляется в структурировании всей деятельности, что согласуется с каким-то определенным контекстом. А это не так просто сделать» [16, c. 533].

Для компетентностного подхода в обучении иностранным языкам отправной точкой принято считать идеи Н. Хомского, который противопоставлял понятие компетенции (прирожденной способности к речи – competence) и продуцирования речи (реального речевого произведения – performance) [13, c. 4]. Позже эту идею подхватит Т. Джилберт, предложивший связь между компетентностью (competence) и совершенствованием эффективного выполнения работ (effective performance improvement) [14]. Н. Хомский ввел понятие языковой компетенции, которую он в широком смысле слова определял как «систему интеллектуальных способностей, систему знаний и убеждений, которая развивается в раннем детстве и во взаимодействии со многими другими факторами определяет… виды поведения» [9, c. 15]. Понятие «коммуникативной компетенции» было введено Д. Хаймсом [17] и прочно заняло свои позиции в методике преподавания иностранных языков, благодаря работам Л. Бахман [11], М.Н. Вятютнева [1], Н.Д. Гальсковой, Э.И. Соловцовой [2], М. Кэнейла и М. Суэйна [12], Е.И. Пассова [8], Дж. Ричардса [21], Р. Скарцелла [20], Р. Оксфорд [23] С. Сави-ньон [22], Й. Хабермаса [15].

В отечественной педагогике проблематика разграничения понятий «компетенция» и «компетентность» актуальна с конца 1980-х гг. Большинство исследователей разграничивают эти понятия, рассматривая компетенции как составные части целого, овладение которыми обеспечивает такое состояние личности как компетентность. Так, А.В. Хуторской рассматривает компетентность, как обладание соответствующей компетенцией и считает, что «компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определённому кругу предметов и процессов и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним. Компетентность – это владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности» [10, c. 141].

В целях операционализации понятий определим компетенцию в области процесса профессионально-ориентированного обучения иностранному языку как совокупность взаимосвязанных качеств личности, которая позволяет решать различные классы профессиональных задач, используя иностранный язык. Компетентность же представляет собой сформированную способность и готовность принимать решения, исходя из сложившихся условий и имея в арсенале определенный набор компетенций, доста- точный для эффективной деятельности в заданной профессиональной области.

Целью обучения иностранному языку в неязыковом вузе является формирование коммуникативной компетентности, т.е. способности установления и поддержания профессиональных контактов с носителями иностранного языка. Она может быть раскрыта в следующих компетенциях: организационной, которая, в свою очередь состоит из лингвистической и дискурсивной; прагматической компетенции, включающей функциональную, межкультурную и познавательную компетенцию; стратегической компетенции.

Если лингвистическая компетенция в большей степени соотносится со знанием в его традиционном смысле – с лексическими, морфологическими, синтаксическими и фонологическими особенностями языка, с правилами грамматики, то дискурсивная компетенция предполагает решение конкретных ситуативных задач, в которых важна не верность правилам, а достижение определенной коммуникативной задачи. Дискурс выступает как коммуникативное событие, в котором построение целостных связных высказываний сочетается с оптико-кинетическими элементами (жесты, мимика, пантомимика), пара- и экстралингвистическими факторами (интонация, паузы), а все это в совокупности позволяет достичь желаемого результата.

Составляющей прагматической компетенции является функциональная компетенция или способность организовать приемлемые языковые средства под конкретную задачу или ситуацию. Это может быть ясный и четкий обмен информацией, а может быть парафраз, иносказание, повтор, паузы, молчание (уклонение от разговора) и предугадывание, смена регистра, стиля, аппроксимация (приблизительность, неточность) или буквализация. Функциональная компетенция требует знания типичных схем речевой интеракции, представлений об обиходно-литературном, официально-деловом стилях, об основных особенностях научного стиля.

Другой составляющей прагматической компетенции можно считать межкультурную компетенцию, понимаемую как умение использовать знания о культуре и традициях стран изучаемого языка, владение правилами речевого этикета в различных ситуациях общения, представлять особенности социальных интеракций в соответствующих культурных традициях. Познавательная компетенция, еще одна составляющая прагматической компетенции, это способность самостоятельно изучать языки и

Общество

культуры других народов, стремление к поиску информации, к новому опыту.

При формировании прагматической компетенции важен интегративный подход, ориентирующий студентов на социальное многообразие языковой среды, а не на механическое заучивание лингвистических форм, списков слов и выражений, оторванных от культурного контекста.

Стратегическая компетенция может быть раскрыта как способность добиваться долгосрочных коммуникативных целей, требующая планирования коммуникативных задач, самооценки достижений и просчетов, умения выбирать (сознательно или интуитивно) верную стратегию общения, компенсировать недостающие знания и навыки.

Единицей содержания профессионально-ориентированного обучения иностранному языку в контексте компетентностного подхода является профессиональная коммуникативная задача. Комплекс задач – «ядро» профессиональной иноязычной подготовки будущего специалиста, а уровни сформированности коммуникативной компетентности (начальный, элементарный, предсредний, средний, выше-сред-него, продвинутый, профессиональный) определяют логику последующего наполнения содержания обучения.

Методические задачи конкретизируют общие профессиональные задачи, позволяющие формировать иноязычную профессиональную компетентность специалиста.

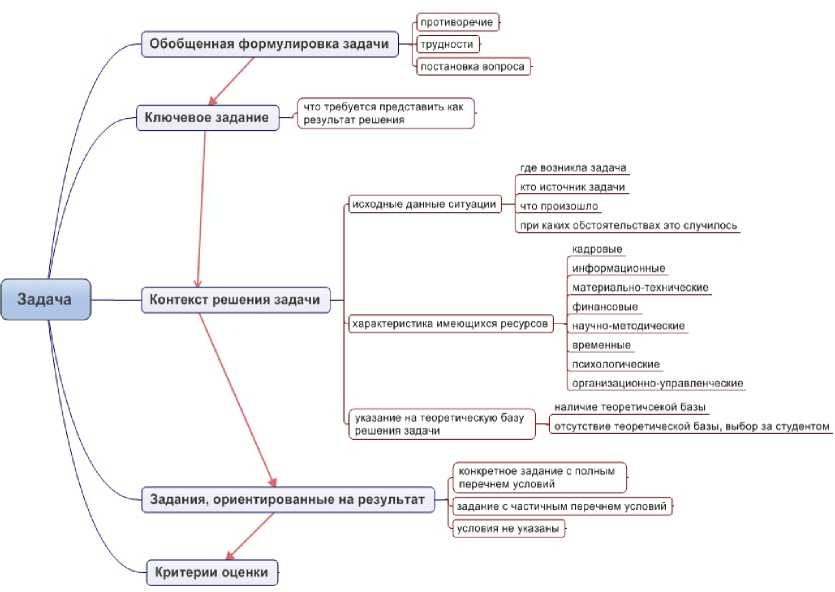

Структура профессиональной задачи как единицы содержания профессионально-ориентированного обучения иностранному языку может быть представлена следующим образом (схема 1).

Можно продемонстрировать работу данной схемы на следующем примере:

-

1. Обобщенная формулировка задачи. На экономическом форуме российские бизнесмены часто встречаются с зарубежными коллегами, заинтересованными в установлении и поддержании партнерских отношений. Но не все представители российских предприятий готовы вести конструктивный диалог на иностранном языке в силу недостаточной осведомленности о потенциальном партнере.

-

2. Ключевое задание. Разработайте презентацию крупной зарубежной компании для руководства и сотрудников Вашего предприятия.

-

3. Контекст решения задачи. В качестве сотрудника известной российской компании Вам предстоит принять участие в международном экономическом форуме, где Вы собираетесь встретиться и устано-

Terra Humana

Схема 1. Структура профессиональной задачи.

-

4. Задания, которые приведут к решению (к «продукту»): соберите информацию, необходимую для решения задачи (анализ информационных источников по проблеме в печатном и электронном виде: например, сайт компании, газетные материалы о компании); оцените свои возможности с точки зрения того, как Вы понимаете свою задачу, на основе найденной информации; определите список людей, которые, по Вашему мнению, могут помочь Вам в реше-

- нии задачи; составьте тезисы проведения презентации, обсудите их в студенческой группе; составьте сценарий презентации

-

5. Контекст предложенной задачи в реальной жизни. Посетите существующую фирму и, выяснив реальные условия работы в ней и необходимую информацию, решите задачу с учетом нового контекста.

вить контакты с представителями ведущих зарубежных фирм. Вы уже запланировали встречу с представителями крупной зарубежной компании, но предварительно должны представить руководству Вашей компании информацию о потенциальном партнере, включающую сведения о местоположении, количестве персонала, годовом обороте, чистой прибыли, качестве продукции, планах, и обосновать преимущества установления с ним деловых отношений.

и представьте его группе.

Компетентностный подход предполагает получение «овеществленного», инкорпорированного знания, которое и составляет важное конкурентное преимущество выпускника на рынке труда. Практика вычленения отдельных компетенций дает возможность комбинаторики, перестановки акцентов в системе приоритетов как при постановке целей и задач образовательного процесса, так в профессиональной деятельности выпускника, освоившего не только иностранный язык, но и саму модель компетентностного обучения.

Список литературы Понятие компетентности и особенности профессионально-ориентированного обучения иностранному языку

- Вятютнев М.Н. Теория учебника русского языка как иностранного (Методические основы). -М.: Рус. яз., 1984. -144 с.

- Гальскова Н.Д., Соловцова Э.И. К проблеме содержания обучения иностранным языкам на современном этапе развития школы//Иностранный язык в школе. -1991, №3. -C. 31-35.

- Дворецкий И.Х. Древнегреческо-русский словарь. Т. 1: А-Л/Сост. И. Х. Дворецкий; под ред. С. И. Соболевского. -М.: ГИС, 1958. -1958. -1043 с.

- Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь. -М.: Русский язык, 2000. -846 с.

- Компетентностный подход в педагогическом образовании: Коллективная монография/Под ред. проф. В.А.Козырева и проф. Н.Ф.Радионовой. -СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена, 2004. -392 с.

- Никифорова Л.В. Компетентность//Гуманитарный лексикон: Учебное пособие под ред. В.А. Рабоша, Л.В. Никифоровой. -СПб.: Астерион, 2010. -С. 144-154.

- Никифорова Л.В. Толерантность vs компетентность//Фундаментальные проблемы культурологии. Т. 7: Культурное многообразие: теории и стратегии/Отв. ред. Д.Л. Спивак. -М. -СПб.: Новый хронограф-Эйдос, 2009. -С. 63-70.

- Пассов Е.И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению. -М.: Русский язык, 1989. -276 с.

- Хомский Н. Язык и мышление. -М.: Изд-во Моск. ун-та, 1972. -122 с.

- Хуторской, А.В. Практикум по дидактике и современным методикам обучения. -СПб.: Питер, 2004. -541 с.

- Bachman Lyle F. Fundamental Considerations in Language Testing. -Oxford: OUP, 1990. -408 p.

- Canale M. and Swain M. Theoretical Bases of Communicative Approaches to Second Language Teaching and Testing//Applied Linguistics, Vol.1, No.1, 1980. -Р.1-47.

- Chomsky N. Aspects of the Theory of Syntax. -Cambridge: The M.I.T Press, 1965. -251 p.

- Gilbert T.F. Human Competence: Engineering Worthy Performance. -NY: McGraw-Hill, 1978. -376 p.

- Habermas J. Toward A. Theory of Communicative Competence//Inquiry, No.13, 1970. -Р. 360-375.

- Hager P. Recognition of Informal Learning: challenges and issues//Journal of Vocational Education and Training. -50, 4, 1998. -Р. 521-535.

- Hymes D. Competence and Performance in Linguistic Theory/R.Huxley & E.Ingram (Eds.). Language Acquisition: Models and Methods. -London, N.Y.: Academic Press, 1971. -XIV, 311 p.

- McClelland D.C. Testing for Competence rather than for intelligence//American Psychologist. -1973, Vol. 28, № 1. -Р. 423-447.

- Mulder M., Weigel T. & Collins K. The concept of competence concept in the development of vocational education and training in selected EU member states. A critical analysis//Journal of Vocational Education and Training. -2006, Vol. 59, № 1-Р. 65-85.

- Oxford R. Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know. -N.-Y: Newbury House/Harper & Row, 1990. -228 p.

- Richards J.C. Talking Across Cultures//The Canadian Modern Language Review. -1981, № 37/3. -Р. 572-582.

- Savignon S.J. Communicative Language Teaching: State of the Art//TESOL Quarterly. -1991, Vol.25, No.2, Summer. -Р. 261-277.

- Scarcella R.C., Oxford R.L. The Tapestry of Language Learning: The Individual in the Communicative Classroom. -Boston (Mass.): Heinle & Heinle Publishers, 1992. -228 p.

- White R.W. Motivation reconsidered: the concept of competence//Psychological Review. -1959, Vol. 66, №. 5. -Р. 297-333.

- Bachman Lyle F. Fundamental Considerations in Language Testing. -Oxford: OUP, 1990. -408 p.

- Canale M. and Swain M. Theoretical Bases of Communicative Approaches to Second Language Teaching and Testing//Applied Linguistics, Vol.1, No.1, 1980. -Р.1-47.

- Chomsky N. Aspects of the Theory of Syntax. -Cambridge: The M.I.T Press, 1965. -251 p.

- Gilbert T.F. Human Competence: Engineering Worthy Performance. -NY: McGraw-Hill, 1978. -376 p.

- Habermas J. Toward A. Theory of Communicative Competence//Inquiry, No.13, 1970. -Р. 360-375.

- Hager P. Recognition of Informal Learning: challenges and issues//Journal of Vocational Education and Training. -50, 4, 1998. -Р. 521-535.

- Hymes D. Competence and Performance in Linguistic Theory/R.Huxley & E.Ingram (Eds.). Language Acquisition: Models and Methods. -London, N.Y.: Academic Press, 1971. -XIV, 311 p.

- McClelland D.C. Testing for Competence rather than for intelligence//American Psychologist. -1973, Vol. 28, № 1. -Р. 423-447.

- Mulder M., Weigel T. & Collins K. The concept of competence concept in the development of vocational education and training in selected EU member states. A critical analysis//Journal of Vocational Education and Training. -2006, Vol. 59, № 1-Р. 65-85.

- Oxford R. Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know. -N.-Y: Newbury House/Harper & Row, 1990. -228 p.

- Richards J.C. Talking Across Cultures//The Canadian Modern Language Review. -1981, № 37/3. -Р. 572-582.

- Savignon S.J. Communicative Language Teaching: State of the Art//TESOL Quarterly. -1991, Vol.25, No.2, Summer. -Р. 261-277.

- Scarcella R.C., Oxford R.L. The Tapestry of Language Learning: The Individual in the Communicative Classroom. -Boston (Mass.): Heinle & Heinle Publishers, 1992. -228 p.

- White R.W. Motivation reconsidered: the concept of competence//Psychological Review. -1959, Vol. 66, №. 5. -Р. 297-333.