Популяционная характеристика молочных пород Вологодской области

Автор: Абрамова Наталья Ивановна, Хромова Ольга Леонидовна, Селимян Максим Олегович

Журнал: Молочнохозяйственный вестник @vestnik-molochnoe

Рубрика: Сельскохозяйственные и ветеринарные науки

Статья в выпуске: 4 (48), 2022 года.

Бесплатный доступ

Популяционные характеристики молочных пород крупного рогатого скота являются важным информативным фактором, который позволяет определить современное состояние породы и направление селекционного процесса. По Вологодской области основное поголовье крупного рогатого скота представлено черно-пестрой породой (71,9%), по племенным хозяйствам - 79,5%. В современных стадах поголовье молочных пород в основном составляют коровы 1, 2 отела до 68,0% по голштинской породе, при этом они имеют самый низкий показатель возраста в отелах (2,21). Молочная продуктивность по племенным хозяйствам превосходит средние показатели на 615 кг молока и составляет 8962 кг. Наибольший надой получен по голштинской породе - 9806 кг молока с МДЖ 3,83%. По результатам наследования продуктивных признаков матерей установлено влияние породных особенностей. По черно-пестрой породе наибольший показатель наследования по надою 0,80, по айрширской породе по МДЖ 0,86. Следовательно, в селекционном процессе необходимо учитывать породные признаки животных.

Популяция, порода, черно-пестрая, айрширская, холмогорская, ярославская, надой, мдж, мдб

Короткий адрес: https://sciup.org/149141756

IDR: 149141756 | УДК: 636.082.12 | DOI: 10.52231/2225-4269_2021_3_10

Текст научной статьи Популяционная характеристика молочных пород Вологодской области

Главным направлением развития молочного скотоводства в России на современном этапе является его дальнейшая интенсификация путем повышения продуктивных и племенных качеств разводимого скота, увеличенияэффективностипроизводственногоиспользованиянаиболее ценных животных. Центральное место при внедрении интенсивных технологий занимает племенная работа, цель которой сводится к поиску наиболее ценных генотипов и к максимальному использованию их в популяции [1]. Данные направления подтверждаются результатами исследований ряда отечественных и зарубежных ученых [2, 3].

«Устойчивая и стабильно-эффективная система отечественного племенногоживотноводстванеобходимадляобеспечениянезависимости от внешних рынков племенной продукции и возможного достижения равных позиций в данной отрасли с признанными лидерами», ‒ отмечает в своей статье В.В. Лабинов [4].

Эффективное ведение молочного скотоводства в условиях интенсификации производства молока на современных комплексах с учетом кормопроизводства, кормления и разведения молочного скота в условиях Северо-Западной зоны Российской Федерации является приоритетным направлением развития сельского хозяйства России [5].

За последнее десятилетие в России произошли существенные структурные изменения в породном составе молочного скота. В ходе масштабного породообразовательного процесса на базе сочетания генетических качеств отечественных и лучших мировых селекционных достижений осуществлено повсеместное улучшение существующих пород с высоким генетическим потенциалом молочной продуктивности [6].

Отечественные молочные породы крупного рогатого скота в последние десятилетия совершенствуются путем скрещивания с высокопродуктивной голштинской породой. Прилитие крови улучшающей породы в популяциях отечественных молочных пород способствует увеличению продуктивности животных. В связи с голштинизацией популяций отечественных молочных пород отмечается сокращение сроков хозяйственного использования животных, о чем свидетельствуют работы В.В. Лабинова, П.Н. Прохоренко, Н.И. Стрекозова, Х.А. Амерханова и других ученых [7‒10]. Односторонняя селекция на повышение продуктивных признаков молочных коров без учета здоровья, продуктивного долголетия и воспроизводительной способности привела к тому, что голштинизированный скот, обладая высокой молочной продуктивностью, имеет низкий потенциал защитных сил организма [11].

В настоящее время продолжительность использования коров в стадах нашей страны не превышает 2-3 отела, поэтому необходимо определить факторы, влияющие на продолжительность хозяйственного использования животных [12].

В современных условиях ведения молочного скотоводства создание новых типов животных является важным фактором совершенствования племенных и продуктивных признаков молочных пород крупного рогатого скота, позволяющим получать продукцию более высокого качества [13].

Селекционно-племенная работа с молочными породами крупного рогатого скота является одним из основных факторов, влияющих на получение высококачественного молока в необходимых количествах [14].

По результатам сравнительной характеристики качественных показателей молока черно-пестрой и айрширской породы по сезонам года установлены отличительные породные особенности, но в целом молоко соответствует ГОСТ в течение всего года [15].

Датскими учеными установлена возможность обмена племенным материалом между популяциями голштинской породы Дании и США с целью повышения генетического прогресса. Возможность выгодного сотрудничества между популяциями молочного скота зависит от нескольких факторов, среди которых основным является сходство селекционных целей; равенство по величине весовых коэффициентов у одинаковых селекционных признаков в индексах племенной ценности [16].

А.А. Сермягин, И.Н. Янчуков, Н.А. Зиновьева указывают на то, что многообразие природно-климатических зон, экономических возможностей каждого из субъектов Российской Федерации привносит свои особенности в систему племенного дела [17].

Молочное скотоводство Вологодской области исторически и территориально имеет конкурентные преимущества по сравнению с другими субъектами Российской Федерации. Экономическая стабильность сельскохозяйственных предприятий, рентабельность всего производства напрямую связаны с количеством и качеством продаваемого молока. В большинстве сельскохозяйственных предприятий молоко ‒ это главный товарный продукт, дающий основной доход, и повышение качества заготовляемого молока занимает особое место в рациональном использовании сырьевых ресурсов [18].

Селекционный процесс предусматривает постоянный мониторинг популяционно-генетических характеристик как в отдельных стадах, так и в породных популяциях, необходимый для его корректировки и оптимизации [19]. Для рентабельного молочного скотоводства в настоящее время, наряду с повышением генетического потенциала животных нового поколения, необходимо создание менеджмента, обеспечивающего его реализацию [20].

Популяции молочных пород крупного рогатого скота являются динамичными структурами по количественным и качественным признакам. Они изменяются под влиянием селекционно-племенной работы и в зависимости от условий внешней среды. С каждым новым поколением меняется численность, генеалогическая и генетическая структура пород. Для успешной селекции крупного рогатого скота необходим постоянный мониторинг процессов, происходящих в структурных единицах породы. Это обусловливает актуальность и новизну исследований на современных популяциях молочных пород.

Целью исследования является изучение количественных и качественных признаков в популяциях молочных пород крупного рогатого скота.

Материалы и методы

На основе фундаментальных трудов отечественных и зарубежных ученых проведены теоретические и методические исследования в области молочного скотоводства. Для обоснования результатов исследований использовали общенаучные методы (системный подход, метод обобщения и др.), статистические (группировки, выборки, сравнения), графические и табличные приемы. Исследования проведены по данным Ежегодника по племенной работе в молочном скотоводстве в хозяйствах Российской Федерации [21]. В обработку включены количественные и качественные признаки молочных пород крупного рогатого скота Вологодской области за 2021 год.

В процессе исследований использовалось стандартное программное обеспечение для персональных компьютеров Microsoft Word, Microsoft Excel.

Результаты исследования

Популяционная характеристика молочных пород представляет собой определение отличительных особенностей современного поголовья животных, объединенных происхождением и климатическими условиями выращивания в условиях Вологодской области.

В настоящее время молочное скотоводство в России достигло высокого уровня продуктивности, особенно по племенным хозяйствам. По данным ежегодника на 01.01.2022 года надой коров всех категорий хозяйств по России составил 7997 кг молока, по Вологодской области ‒ 8462 кг молока, превосходство составляет 465 кг молока. Это свидетельствует о высоком уровне развития молочного животноводства в Вологодской области.

Поголовье животных на 01.01.2022 года по Вологодской области во всех категориях хозяйств составляет 95,05 тыс. гол. крупного рогатого скота, в том числе 72,22 тыс. гол. в племенных хозяйствах (таблица).

Таблица 1 — Характеристика пробонитированного поголовья крупного рогатого скота по породам Вологодской области на 01.01.2022 года

|

Порода |

Всего поголовья крс, коров, тыс. % тыс. гол. гол. |

% |

Племенные хозяйства крс, коров, тыс. % тыс. % гол. гол. |

|||||

|

Айрширская |

6,4 |

6,7 |

4,27 |

6,9 |

3,58 |

5,0 |

2,28 |

4,8 |

|

Холмогорская |

10,62 |

11,2 |

6,38 |

10,3 |

4,41 |

6,1 |

2,86 |

6,1 |

|

Черно-пестрая |

68,45 |

72,0 |

44,82 |

72,6 |

57,45 |

79,5 |

37,68 |

79,9 |

|

Голштинская (ч-п мас.) |

4,47 |

4,7 |

2,82 |

4,6 |

4,3 |

6,0 |

2,72 |

5,8 |

|

Ярославская |

5,11 |

5,4 |

3,43 |

5,6 |

2,48 |

3,4 |

1,6 |

3,4 |

|

Всего поголовья |

95,05 |

100 |

61,72 |

100 |

72,22 |

100 |

47,14 |

100 |

По Вологодской области и племенным хозяйствам основное поголовье составляет черно-пестрая порода крупного рогатого скота, которая составляет 72,0%, 79,5%. Остальное поголовье составляет от 11,2% (холмогорская порода) до 4,7% (голштинская порода).

Процентное соотношение численности коров Вологодской области и племенным хозяйствам имеет аналогичное распределение. Основное поголовье коров представлено черно-пестрой породой ‒ 72,6% по Вологодской области, по племенным хозяйствам ‒ 79,9%. Относительная численность по другим породам составляет от 10,3% (холмогорская) до 4,6% (голштинская). По ярославской породе выявлено самое минимальное племенное поголовье коров (3,4%).

В настоящее время важным фактором является продолжительность использования коров в стадах, поэтому характеристика относительной численности коров 1 и 2 отела свидетельствует об интенсивности обновления стада.

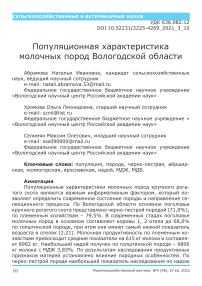

По Вологодской области коровы первого и второго отела по голштинской породе составляют максимальное поголовье 68,0%, по племенным хозяйствам ‒ 66,8% ( рис. 1 ).

Рисунок 1 — Относительная численность коров 1-2 отела и возраст в отелах в среднем по породам и племенным хозяйствам

На втором месте черно-пестрая порода – 58,7% (по области), 59,5% (по племенному поголовью). Необходимо отметить значительный показатель (65,1%) по племенному поголовью айрширской породы.

Следовательно, при интенсивном обновлении стада по голштинской породе установлен самый низкий показатель среднего возраста в отелах по Вологодской области ‒ 2,21 отела, по племенному поголовью ‒ 2,25 отелов.

Наибольший показатель среднего возраста в отелах установлен по холмогорской породе ‒ 2,88 отела (по пробонитированному поголовью), 2,73 отела ‒ по племенному поголовью.

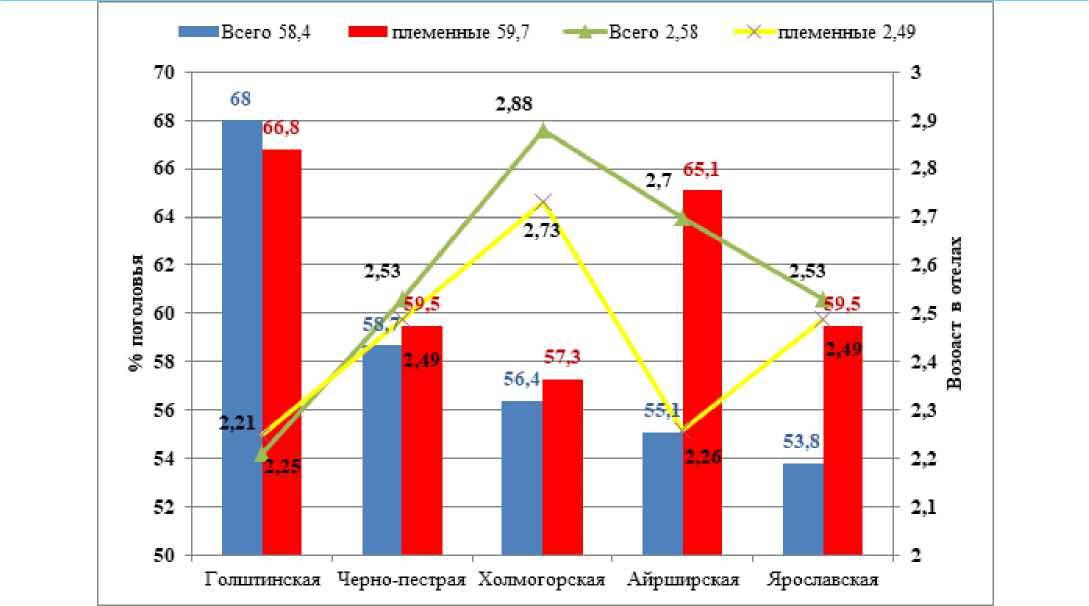

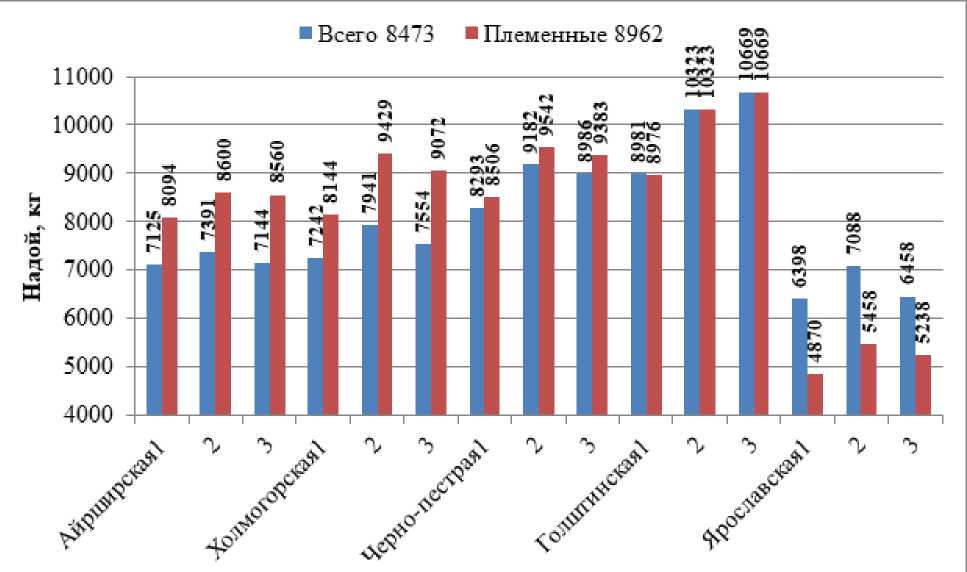

Средний надой коров по всем категориям хозяйств и племенным Вологодской области по всем породным популяциям составляет 8347 кг молока, по племенным ‒ 8962 кг молока, разница составляет 615 кг молока ( рис. 2 ).

Наибольший надой 9804 кг молока получен от коров голштинской породы в среднем по Вологодской области и племенным хозяйствам, так как представлен одним хозяйством с самым малочисленным поголовьем (1977 голов, или 4,7%), низкими показателями среднего возраста коров в отелах ‒ 2,2.

Самая многочисленная черно-пестрая порода ‒ 72,5% (Вологодская область) и 80% (племенные хозяйства) по рейтингу распределения занимает второе место по величине надоя ‒ 8804 кг молока и 9112 кг молока соответственно. Надой коров превосходит средние показатели по области на 457 кг молока, по племенным хозяйствам ‒ на 150 кг.

Рисунок 2 — Средний надой и МДЖ коров по всем категориям хозяйств и племенным Вологодской области с учетом породной принадлежности (кг)

По холмогорской и айрширской породам коров надой уступает средним показателям по области на 799 кг, 1151 кг молока, по племенным хозяйствам ‒ на 170 кг, 586 кг молока соответственно.

Самым низким надоем отличаются коровы ярославской породы ‒ 5201 кг молока по племенному хозяйству и 6617 кг молока в среднем по породе.

Массовая доля жира в молоке коров по всем категориям хозяйств Вологодской области составляет 3,93%, по племенным хозяйствам ‒ 3,92% ( рис. 2 ).

Высоким показателем МДЖ 4,49% отличаются коровы ярославской породы и 4,32% по породе, что превосходит средние показатели по племенным хозяйствам на 0,57% и области ‒ на 0,39.

Второе место по МДЖ занимает айрширская порода по области ‒ 4,19% (+0,26%), по племенным хозяйствам ‒ 4,25% (+0,33%). Следует отметить, что по выходу молочного жира коровы айрширской породы превосходят средние показатели по племенным хозяйствам на 5 кг, что составляет 356 кг.

Черно-пестрая порода имеет одинаковый показатель МДЖ (3,90%) по всем категориям хозяйств и племенным, однако уступает средним данным по области на -0,03%, -0,02% соответственно.

Голштинская порода коров имеет жирномолочность 3,83% по всем категориям хозяйств и уступает средним показателям по области на 0,10%, 0,09%. По количеству молочного жира 375 кг голштинская порода занимает первое место, но с малочисленным поголовьем ‒ 1977 голов.

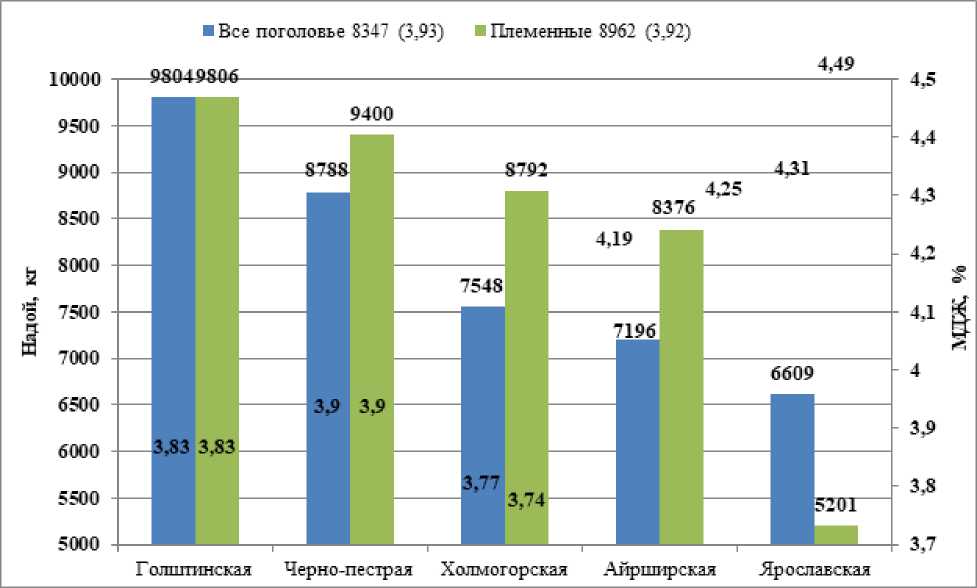

Коэффициент молочности является наиболее объективным показателем молочной продуктивности, он показывает, сколько надоенного молока за лактацию приходится на 100 кг живой массы.

КМ = (Удой за лактацию / живая масса) *100

Для определения эффективности производства молока с учетом живой массы коров проведен расчет КМ по каждой породной популяции животных Вологодской области и племенным хозяйствам.

На рисунке 3 представлено распределение коэффициента молочности в породных популяциях. Отмечается снижение КМ от 1742 кг по голштинской породе до 1263 кг молока по ярославской. Относительно всего поголовья племенные хозяйства по породным популяциям имеют незначительные изменения ‒ от 1546 кг (холмогорская порода) до 1592 кг молока (айрширская порода), разница составляет 46 кг. Чернопестрая порода занимает среднее положение по КМ ‒ 1571 кг молока, что уступает айрширской 21 кг и превосходит холмогорскую на 7 кг молока.

Наименьший показатель КМ ‒ 1263 кг молока выявлен по ярославской породе, что уступает голштинской породе 479 кг, айрширской ‒ 182 кг, черно-пестрой ‒ 273 кг, холмогорской ‒ 178 кг по всему поголовью.

В настоящее время выявлено наиболее эффективное производство молока в племенных хозяйствах по четырем породам: голштинской, черно-пестрой, айрширской и холмогорской, о чем свидетельствуют средние показатели коэффициента молочности 1564‒1742 кг молока на 100 кг веса.

Рисунок 3 — Коэффициент молочности коров по всем категориям хозяйств и племенным Вологодской области с учетом породной принадлежности

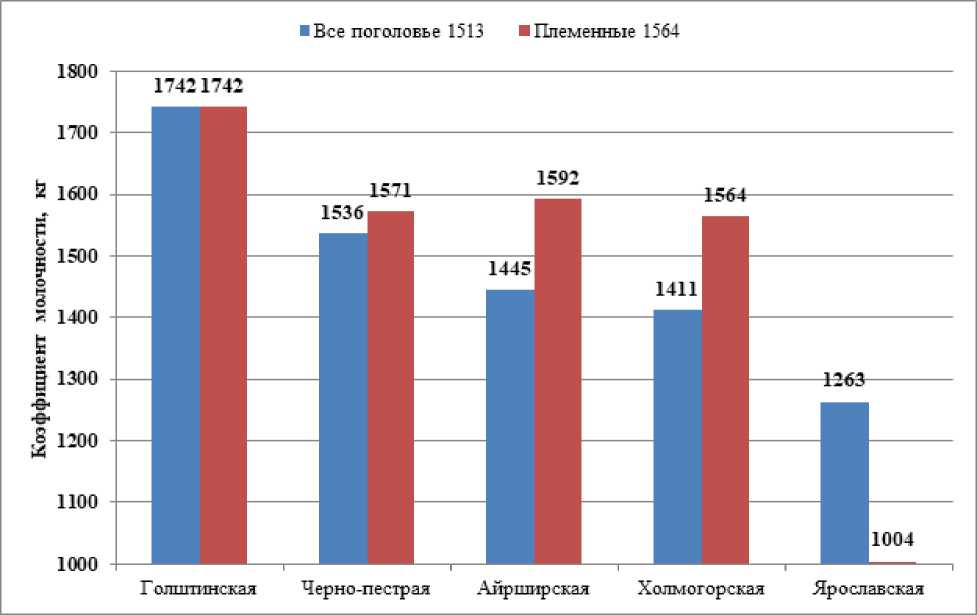

Проведен анализ величины надоя коров подконтрольных популяций в разрезе лактаций по всему поголовью и племенным хозяйствам. Установлена общая закономерность снижения надоя коров по третьей лактации и старше, кроме голштинской породы ( рис. 4 ).

Рисунок 4 — Характеристика надоя коров по всему поголовью и племенным хозяйствам с учетом породы и лактации

Наименее выраженная разница надоя между лактациями выявлена по айрширской породе по всему поголовью 7125 кг, 7391 кг, 7144 кг молока, разница составляет между 1 и 2 лактацией ‒ 266 кг, между 2 и полновозрастной ‒ 247 кг молока. По племенным хозяйствам разница надоя коров между 1 и 2 лактацией составила 1207 кг молока, а разницы между 2 и полновозрастной лактации не установлено ‒ 8600 кг, 8560 кг молока (-40 кг) соответственно.

По холмогорской породе разница между 1 и 2 лактацией составляет 902 кг молока, а между 2 и полновозрастной лактацией установлено снижение надоя на 387 кг (7554 кг).

В племенных хозяйствах по холмогорской породе выявлена аналогичная закономерность, самый высокий надой имеют коровы по 2 лактации ‒ 9429 кг молока, что превосходит 1 лактацию на 1285 кг, полновозрастную ‒ на 357 кг молока.

По черно-пестрой породе по всему поголовью самый высокий надой коров по 2 лактации ‒ 9182 кг молока, по племенным хозяйствам ‒ 9542 кг молока, что превосходит 1 лактацию на 889 кг, 1036 кг молока и уступает полновозрастной 196 кг, 159 кг молока соответственно.

Голштинская порода представлена одним племенным хозяйством, которое включено в категорию по всему поголовью и племенным хозяйствам, следовательно, показатели продуктивности повторяются. Из всех анализируемых пород у голштинской породы сохраняется физиологическая закономерность, с увеличением возраста в лактациях увеличивается надой коров от 8981 кг (1 лактация) до 10323 кг молока (+1342 кг) (2 лактация). К полновозрастной лактации надой коров увеличился на 346 кг молока и составил 10669 кг.

В ярославской породе сохраняется закономерность снижения надоя коров от 2 лактации (7088 кг) к полновозрастной (6458 кг), разница составляет 630 кг молока.

В результате исследования установлено, что в Вологодской области основной породой является черно-пестрая, которая составляет 72,6% по всему поголовью и 79,5% по племенным хозяйствам. Выявлена тенденция омоложения популяций молочных пород в Вологодской области. По голштинской породе установлен самый минимальный возраст в отелах ‒ 2,21 и 68,0% составляют коровы 1-2 отела. Остальные породные популяции имеют средний возраст в отелах 2,26‒2,73 и долю коров 1-2 отела в пределах 53,8-58,7% по всему поголовью. Выявлено превосходство продуктивности в племенных хозяйствах породных популяций по надою до 1244 кг молока по сравнению со всем поголовьем. По МДЖ в молоке коров айрширской породы установлена значительная разница +0,06% (4,25%) между племенным и общим поголовьем. Каждая породная популяция молочного скота Вологодской области обладает своими уникальными признаками, что позволяет достигать высоких продуктивных показателей путем направленной селекционно-племенной работы.

Список литературы Популяционная характеристика молочных пород Вологодской области

- Сударев, Н.П. Наследственная обусловленность лактационной деятельности коров / Н.П. Сударев [и др.] // Зоотехния. ‒ 2014. ‒ № 2. ‒ С. 10‒12.

- Столповский, Ю.А. Проблема сохранения генофондов доместицированных животных / Ю.А. Столповский, И.А. Захаров-Гезехус // Вавиловский журнал генетики и селекции. – 2017. – Т. 21. ‒ № 4. – С 477‒486.

- Tulinova O.V., Zhyvoglazova E.V., Anistenok S.V. Dependence of the reproductive performance on the level of inbreeding in Ayrshire first calving cows // Reproduction in domestic animals. ‒ Vol. 53. Supplement 2. September 2018. ‒ 202 с.

- Лабинов, В.В. Об отечественном племенном молочном животноводстве / В.В. Лабинов, А.В. Трифанов // Зоотехния. ‒ 2017. ‒ № 4. ‒ С. 25‒27.

- Система управления селекционным процессом в популяциях молочного скота в условиях Северо-Западной зоны Российской Федерации // А.В. Маклахов [и др.]. ‒ Вологда ‒ Молочное, 2017. ‒ 51 с.

- Дунин, И.М. Селекционно-технологические аспекты развития молочного скотоводства России / И.М. Дунин, Х. А. Амерханов // Зоотехния. ‒ 2017. ‒ № 6. ‒ С. 2‒8.

- Прохоренко, П.Н. Модернизация черно-пестрой породы крупного рогатого скота в России на основе использования генофонда голштинов / П.Н. Прохоренко, В.В. Лабинов // Молочное и мясное скотоводство. ‒ 2015. ‒ № 1. ‒ C. 2-7.

- Сударев, Н.П. Состояние и перспективы улучшения крупного рогатого скота ярославской породы в Тверской области / Н.П. Сударев, Д. Абылкасымов, О.П. Прокудина // Вестник АПК Верхневолжья. ‒ 2013. № 1 (21). ‒ C. 55‒59.

- От земли до молока: практич. пособ. / А.В. Маклахов [и др.]. ‒ Вологда-Молочное. – 2016. – 136 с.

- Амерханов, Х. Научное обеспечение конкурентоспособности молочного скотоводства / Х. Амерханов, Н. Стрекозов // Молочное и мясное скотоводство. ‒ 2012. ‒ № S1. ‒ C. 2‒6.

- Сердюк, Г.Н. Проблема продуктивного долголетия при голштинизации отечественных пород крупного рогатого скота и пути её решения // Молочное и мясное скотоводство. ‒ 2015. ‒ № 6. ‒ С. 7‒10.

- Сафонов, С.Л. Сравнительная характеристика молочной продуктивности коров разного продуктивного долголетия / С.Л. Сафонов [и др.]. // Зоотехния. ‒ 2022. ‒ № 4. ‒ С. 26‒28.

- Качественные показатели молока коров нового типа Прилуцкий айрширской породы / Е.А. Тяпугин [и др.]. // Молочное и мясное скотоводство. ‒ 2011. ‒ № 4. ‒ С. 31‒32.

- Совершенствование генеалогической структуры популяции крупного рогатого скота черно-пестрой породы племенных хозяйств Вологодской области / Н.И. Абрамова [и др.] // Зоотехния. ‒ 2016. ‒ № 6. ‒ С. 2‒4.

- Абрамова, Н.И Влияние породной принадлежности коров на качественные показатели молока / Н.И. Абрамова, Д.А Иванова // Молочнохозяйственный вестник. ‒ 2020. ‒ № 3 (39). ‒ С. 12‒21.

- Buch L.H. Factors affecting the exchange of genetic material between Nordic and US Holstein populations / L.H. Buch [and all] // J. Dairy science. 2009 Aug . 92. URL: http://www.biomedsearch.com/nih/Factorsaffecting-exchange-genetic-material/19620686.html] (дата обращения 10.02.2022)

- Региональная система геномной оценки как базовый элемент национальной программы генетического совершенствования крупного рогатого скота / А.А. Сермягин [и др.] // Молочное и мясное скотоводство. ‒ 2017. ‒ № 7. ‒ С. 3‒7.

- Елфимов, М.В. Производство молока и молочной продукции в Вологодской области / М.В. Елфимов, Е.А. Дубова, И.Ю. Романова // Молочная промышленность. ‒ 2017. ‒ № 5. ‒ С. 12‒13.

- Мониторинг селекционно-генетических характеристик продуктивных признаков крупного рогатого скота / М.В. Абрамова [и др.] // Молочное и мясное скотоводство. ‒ 2021. ‒ № 8. ‒ С. 19‒23.

- Анистенок, С.В. Мониторинг и анализ причин выбытия коров в популяциях айрширского скота / С.В. Анистенок, О.В. Тулинова // Молочное и мясное скотоводство. ‒ 2018. ‒ № 8. ‒ С. 8‒12.

- Ежегодник по племенной работе в молочном скотоводстве в хозяйствах Российской Федерации (2020 год). ‒ М.: Издательство ФГБНУ ВНИИплем, 2021. ‒ 272 с.