Преподавание культурологии в современном онлайн-образовании

Автор: Портнова И.В., Казеннова Н.В.

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 4, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье проведен анализ значимости дисциплины культурологии в образовательном процессе современной высшей школы, которая сегодня во многом отошла от классических наработок и академических принципов обучения. Если же говорить о преподавании предметов, то традиционный лекционный вариант остается преимущественным на фоне широкого распространения разнообразных онлайн-форм обучения. Лекция порой целиком заменяется доступными средствами всеобщего компьютерного информирования. Непосредственное общение с аудиторией в современном мире остается важным искусством, которое позволяет передавать информацию и взаимодействовать с аудиторией, органичным образом используя приемы рассказа и наглядной демонстрации иллюстративного материала. Рассматривая лекцию как важную учебную единицу, авторы касаются вопроса профессионализма преподаваемой дисциплины в условиях онлайн-образования, делают акцент на анализе классических произведений искусства как непреходящих образцов художественного наследия в формировании этических норм, эстетического вкуса, всегда актуальных общечеловеческих ценностей. Проанализировать эту связь и значимость данного явления в границах современного учебного процесса является целью данной статьи. В условиях стремительного развития информационных технологий и мобильной коммуникации преподавание культурологии сохраняет свою уникальную значимость. Искусствоведческий метод позволяет выявлять насущность существующих проблем и оценивать их актуальность.

Культурология, дисциплина, профессионализм, мастерство, онлайн-образование, классические произведения, преподаватель, образ

Короткий адрес: https://sciup.org/149148340

IDR: 149148340 | УДК: 378.147:7.01 | DOI: 10.24158/spp.2025.4.11

Текст научной статьи Преподавание культурологии в современном онлайн-образовании

Введение . Преподавание дисциплин в высшей школе на сегодняшний день представляет формат, отличный от традиционного. В современном мире с момента пандемии получила широкое распространение образовательная онлайн-система. Речь идет о преподавании культурологии как междисциплинарной сферы, взаимодействующей с историей, историей искусств, эстетикой, философией. Возникает вопрос: как культурология, демонстрирующая общечеловеческие понятия и эстетико-философские категории со своим терминологическим и понятийным аппаратом, реализуется в формате новых визуальных средств? Г. Сингерман говорил о том, что общество все менее тяготеет к выражению общечеловеческих ценностей, его интересуют всевозможные инсталляции и зрелищность перформанса, порой рассчитанные на пиар (Singerman, 1999). С целью выявления смысла нового искусства исследователь изучал школы прошлого, их традиционные формы обучения, указывал на их положительный опыт в приобретении знаний, ставил своей задачей разобраться в новых направлениях и течениях современного искусства, определяя их как «искусство-ремесло», «искусство-перформанс». Об изменчивости искусства и преподавании цикла эстетических дисциплин говорили А. Бентковска-Кафель, Т. Кашен и Х. Гардинер. Свои мысли они изложили в книге «Digital Art History: A Subject in Transition» (2005). Получившая широкое распространение цифровая действительность все активнее вторгается во все области жизни, в том числе и в образовательную среду. Авторы видят в ней новые возможности и не исключают моменты реконструкции прошлого.

О.А. Игумнов, М.М. Мусарский и Е.Д. Платонова четко делят современный мир на две плоскости: земную сферу и виртуальную, подражающую всем реалиям земной. При этом они ставят под сомнение саму модернизацию образования, полагая, что осуществляемые изменения и «новое мышление» ‒ как их результат ‒ на самом деле приведут к фактическому погружению человека в мир собственных ощущений и отрешения от действительности. В результате такого «образования» общество получит «не умеющего мыслить и свободного от каких-либо нравственных запретов человека» (Игумнов и др., 2019).

На волне нарастающих ассоциаций, связанных с созданием новой картины мира посредством виртуальных форм, настоящей серьезной оценке подвергаются классическая культура и искусство. Д. Презиози выразил сомнения в отношении культурологической, искусствоведческой дисциплины (Preziosi, 2009), насколько она дисциплинарная и самостоятельная перед лицом постоянно меняющейся жизненной траектории. Печально то, что читаемые дисциплины в сфере нововведений могут окончательно утратить свою содержательность. Частью обширного культурологического цикла выступает мировая художественная культура в эволюции и историческом развитии культур. В каждой из них существует большой сформировавшийся пласт классического искусства, которым нельзя пренебрегать. Он ‒ мировоззренческая основа всякой культуры, в том числе и современного искусства. Снижение его значимости может привести к обесцениванию культурологии как базовой дисциплины в изучении культуры и общества. Культурология должна изучаться в полном объеме, тем более для представителей гуманитарной и творческой профессий. Другой вопрос – формат подачи материала и его изложение. Визуальные средства коммуникации в современном мире широки и доступны каждому.

Что касается преподавания культурологии, нужно рассматривать все варианты коммуникаций. Традиционной формой остается лекция. Л. Трепанье1 задается вопросом: играет ли лекция какую-либо роль в эпоху разнообразных образовательных программ? Ориентируясь на различные типы школ, автор придерживается необходимости лекционного изложения материала, особенно при изучении гуманитарных и социальных наук. Чтобы идти в ногу со временем, необходим некий диалог между «старым» и «новым»: старыми традиционными формами рассказа, анализа и новыми формами его изложения, а также демонстрации иллюстративного наглядного материала. Лекция невероятно важна. Лектор напрямую связан с аудиторией и дает непосредственную информацию по определенной рассматриваемой теме. Так было всегда. В системе старого и нового образования по искусству лекция законно считалась главной коммуникативной единицей. Надо сказать, в новейшую эпоху в силу динамики жизненного процесса совершенствование учебного материала, да и самих лекторских способностей уже не проводится так масштабно и с прежней долей необходимого упорства, как это наблюдалось ранее в академической школе. Мастера, которые прошли академическую школу, завершали обучение в академиях и университетах, там же преподавали, обладали профессионализмом высокого уровня.

Сегодня же крепкие традиционные основы старого образования вспоминают не так часто. Поэтому актуальность статьи объясняется необходимостью повышения качества преподавания культурологических дисциплин, направленных на воспитание как профессиональных, творческих, так и этических, эстетических качеств, а также общефилософских, способных восполнить дефицит общения, понимания общечеловеческих ценностей. С нашей точки зрения, основательное изучение классического наследия прошлого должно быть представлено на должном уровне.

Проблема же состоит в том, что судьба классического наследия в эпоху постмодернизма оставляет желать лучшего. Об этом повествует Е. Шапинская в своей книге «Избранные работы по философии культуры. Философия культуры в новом ключе» (2014). Она задается вопросом: нуждается ли современный человек, живущий в условиях избытка информации, в знаниях о культурных ценностях? В современном потребительском обществе любую информацию со всевозможными комментариями можно легко получить путем нажатия на кнопку компьютера. Автор утверждает известную исчерпанность классической культуры на фоне безграничного плюрализма мнений, подходов, решений. Между тем, нельзя не согласиться с автором и лишний раз подчеркнуть утверждение, что классические произведения, оперирующие категорией «вечных тем и образов», применимы для любой социокультурной ситуации (Шапинская, 2017).

Методы . Искусствоведческий анализ выступает наиболее целесообразным методом для изучения культурологических вопросов, в ряду которых существенное место отводится классическим произведениям искусства. Основное внимание уделяется выявлению ценных художественных качеств, которые могут быть переданы обучающимся. Искусствоведческий анализ позволит выявить общекультурную картину мира, а также восприятие художественных памятников через призму аналитического оценочного подхода.

Практическая значимость . Изучение культурологии полезно во многих сферах. Обращение к проверенным временем базовым классическим формам и глубокое понимание их основ позволит повысить профессионализм будущего архитектора, художника, дизайнера и представителей других творческих профессий. Кроме того, изучение классических исторических памятников будет полезно в междисциплинарном ракурсе и в целостном культурном направлении, формируя культуру современного человека.

О профессионализме в преподавании культурологии . Вопросы мастерства, профессионализма в преподавании всегда представляют важную проблему. Во все периоды истории складывались разные критерии профессионализма. Тем не менее исследователь расценивает мастерство применительно к любому периоду, в том числе и к современности. И действительно, наше время – это время противоречивых тенденций, сложных влияний, неисчерпаемых технических возможностей, быстротечных смен модных течений, вкусов, общественных увлечений и непредсказуемых ситуаций. В повсеместно внедряемой системе онлайн-образования возникает вопрос относительно педагогической компетентности преподавателя в сфере новых технологий, в частности, преподавание предметов художественного цикла (Berikbayev et al., 2020). Старая академическая школа многое дала миру. Она стояла у истоков серьезного профессионального образования, воспитала не одно поколение высококвалифицированных преподавателей. Академизм в изобразительном искусстве как направление формировал личность художника на долгие годы. Разговоры о значении академического подхода подчеркивают его жизнеспособность и вклад в развитие новых художественных направлений. Стоит отметить важность понимания академического наследия как неотъемлемой части общей культурной памяти, что позволяет заглянуть в будущее искусства. Перед исследователями стоит задача разобраться в вопросе влияния академизма на дальнейшую художественную практику. Важно понять, как в ближайшем будущем, не утратив ценностных традиций, соединить их с инновациями наших дней.

Преподавание культурологии можно рассмотреть в двух плоскостях: касающихся содержания и технического оформления . В сегодняшней ситуации онлайн-потоковых лекций подобный материал должен восприниматься на высоком качественном уровне. Итак, рассмотрим лекцию как необходимую информационную единицу, которая в наше время все чаще переносится на экран компьютера. Преподаватель может выходить в эфир онлайн-общения со своего рабочего места, находясь дома или в любом другом месте. С техническим оформлением все более или менее понятно: компьютерные приложения обновляются, технические приемы совершенствуются. Сложнее обстоит дело с содержанием, во всяком случае неоднозначны подходы к его реализации. Традиционные лекционные формы обучения не всегда удачно встраиваются в систему «компьютерного» преподавания. Современные средства визуализации позволяют охватить аудиторию целиком, проводить без ущерба наглядный демонстрационный материал, взаимодействовать с группой по ту сторону экрана. Однако и в этой системе есть нюансы, и они касаются прежде всего преподавания предметов гуманитарного, художественного циклов. Речь идет о свойстве восприятия и эмоциональной сфере во взаимосвязи преподаватель-студент. Культурологический анализ немыслим без этих категорий. Этот процесс включает в себя умение идентифицировать как собственные, так и чужие эмоции, используя для этого физические состояния, мысли и чувства. Эмоции, играя ключевую роль, помогают направить внимание на значимую информацию, способствуя лучшему пониманию художественных произведений. Через различные средства выражения, такие как речь, жесты и визуальные образы, можно передать всю глубину мысли. Сами произведения искусства наполнены эстетическими и символическими знаками, которые усиливают эмоциональный отклик.

Безусловно, содержательная сторона лекционного материала очень важна. Преподавателю-профессионалу следует отразить жизненные процессы в историческом масштабе средствами визуализации. Реализовать эту задачу в компьютерном виде, пожалуй, не так просто, ведь способность воспринимать жизнь, понимать тенденции жизненных процессов – важное проявление профессионализма. Преподавателю, кажется, заново приходится обучаться встраивать весь семантический ряд своего рассказа в отдельную виртуальную, еще мало привычную плоскость. Ориентируясь на онлайн-систему, приходится тщательным образом продумывать содержательный контекст лекции. И. Лифшиц полагает, что современный образовательный процесс становится все более сложным. Чтобы он был более интересным, необходимо расширять цикл новых дисциплин (Livshits, 2020).

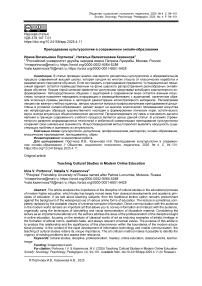

Отметим еще два качества. Во-первых, преподавателю нужно владеть материалом на высоком профессиональном уровне, тогда он сможет легко моделировать его в разных формах, в том числе и на компьютерном экране. Во-вторых, ему нужно приучить свой глаз видеть скрытую суть вещей, буквально всматриваясь в структуру каждого предмета, явления, изучая его досконально, как это умели делать архитекторы, живописцы многих эпох, например, открыв такую интересную сферу восприятия, как «обман зрения» в архитектурных перспективных композициях, на картинах, достигнув высокой степени оптической иллюзии (рис. 1).

Рисунок 1 ‒ Парфенон. Древняя Греция. Оптическая иллюзия 1

Figure 1 ‒ The Parthenon. Ancient Greece. Optical Illusion

Подобный исследовательский ракурс в речи преподавателя раскроет многие интересные, ранее не затрагиваемые грани. В атмосфере возникшего интереса недостаток эмоциональной реакции «по ту сторону экрана» будет не так заметен. Более того, преподавание культурологических дисциплин ориентировано в этом направлении.

В итоге лекция должна заинтересовать слушающих. В этой связи не менее важна композиционно-техническая сторона реализации онлайн-лекции – «цифровой ландшафт», включающий множество инструментов, подходов, функций (Donahue-Wallace et al., 2009). Как вариант, возможен композиционный прием использования 3D-моделей и приглашение учащихся в качестве непосредственных участников в сам образовательный процесс. Выделим многообразные средства наглядности, например, моделирование музейного, выставочного или театрального пространства, фоку-

-

1 Источник: Динамичность вместо статичности: архитектура прошлого, настоящего, будущего [Электронный ресурс] // Novate. URL: https://novate.ru/blogs/300623/66792/?ysclid=m9211sygfi978937074 (дата обращения: 06.03.2025).

сирование на предметах с разных, порой неожиданных точек зрения, использование эффектов освещения и пр. В такой, безусловно, ненастоящей плоскости, но в некоторой мере приближенной к ней, возможно ярче выразить мысль, не утратив при этом интереса к излагаемому материалу.

Таким образом, объективность реальности заключается в том, чтобы встроить преподавание культурологических дисциплин в онлайн-систему без значительного ущерба образовательному процессу.

О важных акцентах в преподавании культурологии . Рассмотрим еще один важный аспект, характеризующий особенности преподавания культурологических дисциплин как в режиме онлайн, так и в традиционном очном формате. Речь идет об освещении вопросов мастерства в произведениях классического искусства. Разговор о художественных достоинствах классических произведений актуален всегда, поскольку в них заключен непреходящий смысл. В современном мире – мире всепоглощающей информации ‒ он оказывается размытым, а то и вовсе нивелируется. Все чаще в область образования проникают новые, не всегда проверенные временем формы изобразительного воздействия, иногда далекие от понимания искусства вообще. Настоящее искусство, как никакая иная область познания, обладающая мощным потенциалом воздействия на умы и чувства людей, формирует определенные представления, выявляя спектр ценностных переживаний. Таким искусством, безусловно, являются классические образцы.

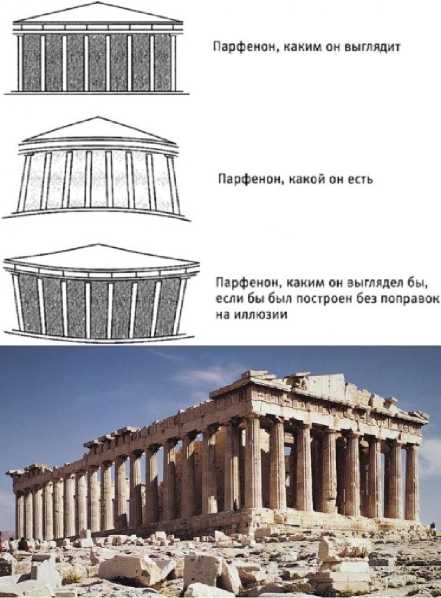

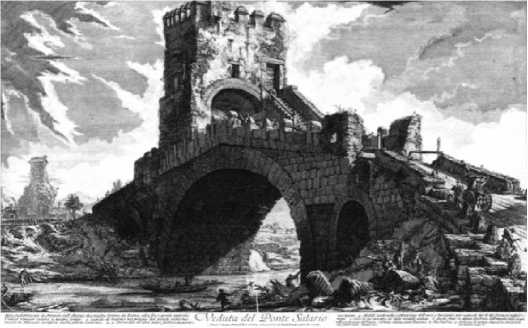

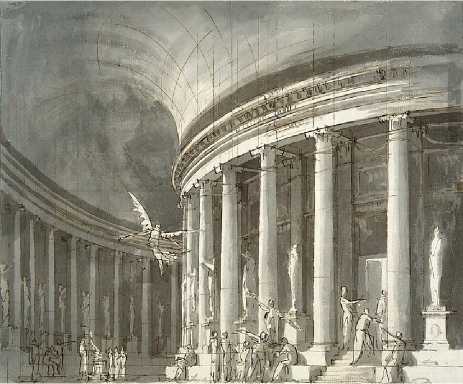

Как известно, дисциплина «Культурология» образует последовательно изучаемый комплекс разделов, в которых можно выявить те или иные ключевые позиции. Определяя ключевое понятие культуры, полезно делать акценты на раскрытие природы данного феномена, его развития во времени. Также важно углубленное понимание внутренней структуры и образного строя художественного произведения. Искусство выступает важной культурологической частью и образует последовательно изучаемый комплекс разделов, в которых можно выделить те или иные главные позиции. Например, полезно делать акценты на раскрытие природы культуры, представляющей собой мировоззрение человека, его смысловой мир. Сущность человеческого бытия раскрывается через понятие свободы и личности с ее творческим потенциалом, которая в разные эпохи и реализует себя по-разному, при этом качество сотворчества, предполагающее контекст истории (в ногу со временем), будут неизменными. Результатом такого сотворчества будет создание образа. В этой связи важно углубленное понимание внутренней структуры и образного строя художественного произведения. Здесь необходим тщательный и полный анализ, прежде всего классических произведений, как непреходящих образцов общечеловеческого содержания, которые сориентируют студентов в безошибочном направлении, сформируют верный вкус, будут способствовать расширению художественной сферы в целом, поднимая общий уровень эстетического восприятия. В частности, изучая историю изобразительных искусств, полезно обратиться к художественному опыту прошлых эпох. Например, рассмотрим классическую композицию архитектурных рисунков «старых мастеров», выстроенную по всем законам композиционной логики. Первое структурное образование здесь ‒ понимание пространства, которое рассматривается как организующее и семантическое. В работах «старых мастеров» мы выделяем необходимое качество ‒ изображение архитектуры в трехмерной форме, в среде, создающей визуальное единство в целом. Этот трехмерный рисунок может выступить в качестве будущей архитектурной модели, продуманной в конструктивно-стилевом отношении. Таковы работы итальянских мастеров Д.Б. Пиранези, П. Гонзага, Д. Браманте (рис. 2‒4).

Рисунок 2 ‒ Дж. Б. Пиранези. Вид на Понте Соларио. 1756 г.1

Figure 2 ‒ J.B. Piranesi. View of the Ponte Solario. 1756

-

1 Источник: Джованни Баттиста Пиранези (Giovanni Battista Piranesi, 1720–1778, Italian) ‒ Архитектурное каприччио (коллекция гравюр MET) \1\ [Электронный ресурс] // LiveInternet : Российский Сервис Онлайн-Дневников. URL: https://www.liveinternet.ru/users/3251944/post462998517/ (дата обращения: 06.03.2025).

Рисунок 3 ‒ П. Гонзага. Декорация Никольской башни в Москве для коронации Александра I1

Figure 3 ‒ P. Gonzaga. Decoration of the Nikolskaya Tower in Moscow for the coronation of Alexander I

Рисунок 4 ‒ Д. Браманте. Интерьер кафедрального собора в Павии. 1488 г.2

Figure 4 ‒ D. Bramante. Interior of Pavia Cathedral. 1488

Здесь пространство, которое захватывает своим перспективным, наглядным, энергичным ритмом. Это семантическое, психологическое пространство. В нем заключено содержание большой архитектурной формы. Современные компьютерные модели, которые наглядно демонстрируют объект во всех ракурсах, ранее уже были смоделированы художниками на плоскости. Следуя за перспективными архитектурными модификациями, глаз приучается открывать новые возможности в деле композиционного конструирования. Тем не менее никакой компьютерный экран не позволит художнику, зрителю почувствовать образ, как это можно сделать на рисунке или на картине. Только продуманный во всех аспектах, в композиционно-художественном отношении, он предстанет во всей целостности своего характера.

-

1 Источник: Пьетро Гонзага: фото работ, биография [Электронный ресурс] // Персональный сайт писателя Павла Ина. URL: https://www.pavelin.ru/lichnosti/541-gonzaga.html (дата обращения: 06.03.2025).

-

2 Источник: Донато Браманте: великий архитектор Ренессанса [Электронный ресурс] // Архитектура. URL: https://arhi1.ru/ob-arhitekture/arhitektory/donato-bramante-velikij-arxitektor-renessansa (дата обращения: 06.03.2025).

«Старые мастера» так сумели отобразить пространство на рисунках, гравюрах, картинах, что нас оно полностью захватывает. Мы понимаем эту оценку пространства и всю значимость запечатленного архитектурного мотива. На тех же архитектурных рисунках мы можем оценить немаловажное качество архитектурного, хотя и рисованного образа, ‒ тектонику. Здесь архитектурная тектоника церквей с ее базиликальным строением или мощью стен средневековых руин и т. д. Она разная по конструкциям, материалам, но точно определяемая по своим крепким структурным свойствам. Речь идет не только о монументальных формах, их больших размерах, масштабах постройки, но и о самой идее, то есть о содержательной монументальности. Сооружения древней истории словно формировались по неким неизменным законам, которые утратили силу в наше время.

Отметим безупречное техническое исполнение, которое является неотъемлемой частью художественного процесса и важным аспектом восприятия произведений искусства. Оно рождает эстетическое чувство. В течение веков архитектура, графика, живопись, скульптура развивались, претерпевая изменения в стилях, техниках и подходах, однако основополагающая роль технического мастерства оставалась неизменной, что порождало принцип копирования, подражания и во многом формирование традиции (Portnova I., Portnova T., 2019). Художественный опыт мастеров прошлого Н.Н. Ростовцев определяет ценным, который послужит материалом для новых идей1.

Изучение предшествующего опыта по большому счету демонстрирует важный общечеловеческий акт ‒ универсальное отношение человека к миру, через которое он создает мир и самого себя. Изучение культур позволит раскрыть весь творческий потенциал, заложенный в истории, и, кроме того, можно проследить подвижную систему ценностей, которая обладает свойством изменчивости. В итоге предназначение культуры, определяемое как способ духовного освоения мира, ценно тем, что включает в себя целый спектр изучаемых дисциплин, которые в известной степени говорят о человеке, его творчестве, его месте в историческом контексте.

Заключение . Анализ показал, что в условиях современного онлайн-образования преподавание культурологии остается фундаментом, важной вехой, своего рода базовым маяком в области современного художественного образования. Дистанционный формат и применение современных средств визуализации призваны подчеркнуть значимость изучаемых тем, раскрыть содержание в полном объеме. При этом ориентир в будущем на использование новых визуальных средств, например, 3D-моделирования, может изменить подход и к преподаванию культурологии. С одной стороны, упрощение доступа к информации, возможность использования мультимедийных ресурсов и интерактивных платформ делают учебный процесс более доступным. Преподаватель культурологии может эффективно передавать знания о культуре, традициях и социальных аспектах, используя цифровые инструменты для создания увлекательного образовательного опыта. С другой стороны, данная дисциплина, предполагающая теоретическое изложение, все же не нуждается в серьезных технических модификациях. В плоскости нашего современного мира, насыщенного всевозможными визуальными практиками и техническими нововведениями, базовая содержательная часть должна быть непременно сохранена. Поэтому, с нашей точки зрения, анализ традиционного классического наследия в работе преподавателя-профессионала остается непреложным. Роль культурологии в преподавании важна хотя бы в том смысле, что содержит ценностное общечеловеческое содержание, которое актуально всегда и тем более в современном обществе. Изучение этих дисциплин является непререкаемым образцом не только в образовательной среде, а весьма полезно всем, кто ценит профессионализм своих предшественников.

Список литературы Преподавание культурологии в современном онлайн-образовании

- Игумнов О.А., Мусарский М.М., Платонова Е.Д. Современные тенденции модернизации гуманитарного знания // Современное образование: векторы развития. Инновационные подходы к преподаванию социально-гуманитарных дисциплин: материалы IV международной конференции. М., 2019. С. 10-18. EDN: UUVJWM

- Шапинская Е.Н. Избранные работы по философии культуры. Философия культуры в новом ключе. М., 2014. 456 с. EDN: XMATMN

- Шапинская Е.Н. Философия музыки в новом ключе: музыка как проблемное поле человеческого бытия. М., 2017. 522 с.

- Development of Competence Skills of Art Education Students / A. Berikbayev [et al.] // International Journal of Psychosocial Rehabilitation. 2020. Vol. 24, no. 4. P. 6984-6988. DOI: 10.37200/IJPR/V24I4/PR2020514 EDN: BTJEBY

- Digital Art History: A Subject in Transition / ed. by A. Bentkowska-Kafel, T. Cashen, H. Gardiner. Bristol, 2005. 123 р.

- Donahue-Wallace К., Follette La L., Pappas А. Teaching Art History with New Technologies: Reflections and Case Studies. Cambridge Scholars Publishing, 2009. 160 р.

- Livshits I. Importance of Interdisciplinary Approach to On-line Education in Technical Universities // International Journal of Psychosocial Rehabilitation. 2020. Vol. 24, no. 4. P. 6173-6182. DOI: 10.37200/ijpr/v24i4/pr2020428 EDN: PPEUXJ

- Portnova I.V., Portnova T.V. The importance of academic education in contemporary architectural and sculptural practice // Journal of Mechanic of Continua and Mathematical Sciences (JMCMS). 2019. Vol. 1. P. 518-526. DOI: 10.26782/jmcms.2019.03.00052

- Preziosi D. The Art of Art History: A Critical Anthology. Oxford University Press, 2009. 608 р.

- Singerman H. Art Subjects: Making Artists in the American University. University of California Press, 1999. 296 р.