Преподаватель глазами студента, студент - глазами преподавателя (об итогах социологических исследований)

Автор: Васильева Е.Г., Юдина Т.В.

Журнал: Artium Magister @artium

Рубрика: Дискуссии и обсуждения

Статья в выпуске: 10, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14973887

IDR: 14973887

Текст статьи Преподаватель глазами студента, студент - глазами преподавателя (об итогах социологических исследований)

Качественное изменение высшего образования в XXI в. влияет на социокультурную трансформацию системы «учитель – ученик», определяя ряд новых тенденций в развитии представлений о целевом предназначении и функциональных требованиях к деятельности преподавателя и студента. Традиционный тип взаимодействия участников учебного процесса, предполагающий субъект-объектное отношение, видоизменяется в соответствии с требованием интерактивного диалога. Взаимодействие, организованное «по вертикальному принципу», пускай даже и очень качественное с точки зрения транслируемых и усваиваемых знаний, оказывается неконкурентоспособным вследствие возрастающих объемов производимой в обществе информации и ускорения темпов ее профессионального, практического применения.

Объективные изменения в характере коммуникационного процесса отражаются на символическом уровне, видоизменяя содержание ролевых легитимаций статусов «преподаватель» и «студент». Каковы особенности вновь формируемых символических ожиданий, каким представляется образ современного преподавателя и студента? Частичный ответ на данные вопросы может быть получен при анализе данных социологических опросов, фиксирующих ценностную динамику представлений различных социальных групп и, прежде всего, представлений самих социальных групп преподавателей и студентов. Так, в течение 2004–2006 гг. по инициативе отдела по учебно-воспитательной работе ВолГУ, при содействии деканатов на базе социологической лаборатории кафедры социологии и политологии были проведены исследования, которые выявили значительные расхождения в предъявляемых требованиях к рассматри- ваемым статусам не только со стороны преподавателей и студентов, но и со стороны различных факультетов 1.

Следует заметить, что основной задачей проводимых исследований выступало получение предварительной информации для выработки адекватных критериев индивидуального рейтинга преподавателей ВолГУ, который в соответствии с положениями Стратегической концепции развития Волгоградского университета на период 2005–2010 гг. должен стать систематическим 2. На первом этапе исследований (2004 г.) было опрошено 112 преподавателей и 116 студентов с целью выявления основных характеристик образа идеального преподавателя. На втором этапе (2005 г.) проводилось массовое анкетирование студентов-выпускников всех специальностей, позволившее получить информацию относительно преподавания и оценки общепрофессиональных дисциплин и дисциплин социально-гуманитарного цикла. В мае 2006 г. был реализован завершающий этап исследования, где приняли участие 198 преподавателей, представлявших все факультеты университета, целью которого выступало выявление характеристик образа идеального студента.

Специфика проводимых исследований определялась тем, что они были направлены не только на поиск адекватных критериев рейтинговой оценки преподавателей студентами и на отработку инструментария такой оценки, но также и на получение информации, важной с точки зрения идентификационных процессов, которые типичны для современной высшей школы. Осмысление действительного положения вещей, складывающегося в системе социально-ролевого взаимодействия преподавателя и студента, невозможно без учета основных тенденций развития массового сознания.

Субъективная оценка статуса в конечном счете влияет на реальный статус, позволяя трезво оценивать шансы и перспективы вуза в условиях возрастающей конкуренции внешней и внутренней среды. Адекватное понимание ситуации как руководством, так и трудовым коллективом способствует обретению новой идентичности, которая становится одним из решающих факторов выживания и последующего успешного развития в условиях рынка. Проведенное исследование, как нам представляется, позволило выявить ряд особенностей, которые характеризуют идентификационные процессы в ВолГУ и которые можно вынести на обсуждение.

Приведем основные результаты этого исследования.

При поиске основных смысловых элементов образа «идеальный преподаватель», складывающегося в представлении как студентов, так и самих преподавателей ВолГУ (первый этап), в качестве основного метода получения информации использовался метод незавершенных предложений. Респондентам предлагалось заполнить бланк-карточку интервью, в котором содержалось высказывание «Настоящий (идеальный) преподаватель ВолГУ – это тот, кто…», используя собственные формулировки (высказывания). Полученные ответы систематизировались в сходные смысловые группы, отражающие различные характеристики ролевого образа преподавателя.

Категоризация ответов позволила сформировать два ведущих направления восприятия образа преподавателя, которые условно были обозначены как «Блок профессиональных качеств» и «Блок личных качеств». Приведем соответствующие данные (см. табл. 1, 2).

В свою очередь, в рамках каждого блока выявлялись дифференцирующиеся группы оценок, которые также оказалось возможным объединить в сходные смысловые группы. Так, в первом блоке, в соответствии с наиболее распространенными высказываниями, в качестве типичных характеристик профессиональных качеств преподавателя были выделены характеристики «Научная квалификация», «Педагогическая квалификация», «Инновативность и творчество» и «Ответственность». Оценки второго блока отличались большим разбросом, но зато в этом случае респондентами чаще использовались идентичные вербальные формулировки, что в итоге позволило выделить пять ведущих характеристик восприятия личных качеств преподавателя – «Уважение к студентам», «Оптимизм», «Лояльность», «Трудолюбие», «Коммуникабельность».

Результаты исследования позволяют заключить, что предложенная двухуровневая схема восприятия образа преподавателя характерна и для социальной группы студентов, и для социальной группы преподавателей. В то же время наблюдаются существенные различия между указанными группами с точки зрения распределения характеристик внутри каждого блока, чем, по-видимому, и определяется основное различие мнений преподавателей и студентов в отношении вопроса о том, кого можно считать идеальным преподавателем.

Данные табл. 1 показывают, что представления преподавателей относительно профессиональных характеристик обладают большей степенью объективации, оказываются более детализированными по сравнению с мнениями студентов. Несколько иная картина вырисовывается при сравнении формулировок по блоку 2 «Личные качества» – мнения студентов отличаются достаточно высокой степенью детализации по сравнению с предыдущим блоком и значительно большей эмоциональностью (табл. 2).

Указанные различия становятся еще более заметными при сравнении частоты использования групп сходных формулировок блока 1 и блока 2 преподавателями и студентами (табл. 3).

Таким образом, подтверждается известная идея, что оценка учеником учителя в значительной степени связана с оценкой его личностных качеств. Интересно и то, что оценка степени важности тех или иных личностных характеристик в группах преподавателей и студентов также оказывается различной: совпадение обнаруживается лишь по позиции «Уважение к студентам» (она оценивается как наиболее важная в числе прочих), а по позициям «Трудолюбие», «Оптимизм», «Лояльность» иерархия предпочтений не совпадает.

Данные особенности следует учитывать при формировании методики рейтинговой оценки работы профессорско-преподавательского состава.

Таблица 1

Образ идеального преподавателя: категоризация высказываний респондентов по блоку 1 «Профессиональные качества»

|

Категории |

Используемые респондентами формулировки: «Настоящий (идеальный) преподаватель – это тот, кто…» |

|

|

Преподаватели |

Студенты |

|

|

1. Научная квалификация |

|

|

|

2. Педагогическая квалификация |

|

|

|

3. Инновативность и творчество |

|

|

|

4. Ответственность |

|

- Работает, несмотря на современную зарплату |

Таблица 2

Образ идеального преподавателя: категоризация высказываний респондентов по блоку 2 «Личные качества»

|

Категории |

Используемые респондентами формулировки: «Настоящий (идеальный) преподаватель – это тот, кто…» |

|

|

Преподаватели |

Студенты |

|

|

1. Уважение к студентам |

|

|

|

2. Оптимизм |

Помимо интеллекта имеет и чувство юмора |

|

|

3. Лояльность |

|

|

|

4. Трудолюбие |

Увлечен своей работой |

|

|

5. Коммуникабельность |

|

Умеет работать с людьми, со студентами |

|

6. Особые качества |

- Прививая знания, осознает реальные границы своего незнания и стремится к их непрерывному раздвижению |

Всегда помнит, что он преподаватель |

Таблица 3

|

Характеристики |

Частота использования в ответах, % |

|

|

Преподаватели |

Студенты |

|

|

Блок 1 «Профессиональные качества» |

||

|

Научная квалификация |

47,7 |

10,0 |

|

Педагогическая квалификация |

46,8 |

11,0 |

|

Инновативность и творчество |

10,8 |

15,0 |

|

Ответственность |

5,4 |

8,0 |

|

Блок 2 «Личные качества» |

||

|

Уважение к студентам |

15,3 |

51,0 |

|

Оптимизм |

7,2 |

14,0 |

|

Лояльность |

8,1 |

15,0 |

|

Трудолюбие |

12,6 |

5,0 |

|

Коммуникабельность |

12,6 |

13,0 |

Сводная характеристика образа «идеальный преподаватель»

Очевидно, например, что мнения студентов относительно уровня профессионализма в преподавании могут быть вообще не выражены или иметь «слишком» субъективный характер, определяемый личностным восприятием преподавателя. Кроме того, суждения, относящиеся к данному категориальному блоку, неизбежно отражают особенности социального восприятия ситуации, сложившейся в системе образования в целом, определяются групповыми стереотипами. Они должны рассматриваться в качестве одного из значимых, но далеко не единственных ориентиров для формирования действительно объективной системы критериев, отражающих особенности взаимодействия преподавателя и студента.

Методика формирования итоговых рейтинговых показателей с учетом мнения студентов должна, по нашему мнению, совершенствоваться в направлении поиска, выбора и отработки таких элементов субъективного восприятия, которые могут быть по-настоящему оценены студентом на основе собственного опыта. Эти элементы одновременно должны отражать качество учебного процесса и особенности взаимодействия преподавателя и студента. В социологии в этом случае используется отработанный прием измерения субъективных установок на основе выявления отношения к реальным поведенческим си- туациям. Именно этот аспект вышел на первый план на втором этапе проводившихся социологических исследований, включавшем в себя массовый опрос студентов-пятикурсников (было опрошено 630 человек – представителей всех выпускных специальностей всех факультетов университета; тип выборки – неслучайная, целенаправленная, формируемая на основе сплошного массива в границах академической учебной группы). В качестве основного инструмента получения информации использовалась следующая анкета (см. прил. 1).

В качестве критериев оценки, как видно из анкеты, выступают такие элементы субъективного восприятия, которые имеют видимое выражение в конкретных поведенческих действиях и одинаково интерпретируются студентом и преподавателем (по крайней мере, этому отвечают критерии 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8). Это позволяет в итоге объективировать мнения, повышая репрезентативность рейтинговой оценки преподавателя студентами.

Следует заметить, что предлагаемые в анкете критерии оценки формировались на основе неоднократных консультаций с представителями ректората и деканатов ВолГУ. И хотя они и отражали «видение» ситуации преимущественно представителями управленческих структур университета, но, как показали результаты опроса, оказались достаточно адекватными.

Разброс оценок респондентов по позициям 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 был минимальным (это говорит об однотипности интерпретации смыслового значения показателей), незначительные отклонения от средних значений наблюдались по позиции 5 и 9, и лишь позиция 10 вызывала затруднения со стороны респондентов (в значительном числе случаев – 25 % – выбирался «нулевой» вариант ответа). Кроме того, при анкетировании студентов математического факультета «не сработала» позиция 4 – большое число студентов оценило техническую оснащенность учебного процесса по минимальным значениям, что на первый взгляд кажется абсурдным, поскольку в действительности по числу компьютеров данный факультет намного опережает все остальные. На наш взгляд, это объясняется тем, что компьютерное оснащение математиками воспринимается как само собой разумеющаяся составляющая учебного процесса, поэтому необходимо в последующем откорректировать данную позицию анкеты (указать в перечне элементов технического оснащения не только кодоскопы, видео- и мультимедийные средства, но также и компьютеры, и специальное оборудование).

Несмотря на указанные недостатки, второй опрос оказался также весьма информативным. Следует заметить, что в итоговом рейтинге учитывались только те преподаватели, которые оценивались не менее чем в 20 случаях (принцип академической группы). Итоговая оценка персонального рейтинга отражает сводные средние значения оценки по всем дисциплинам, ведущимся конкретным преподавателем (иногда, например, при оценке преподавания иностранных языков сводились данные по нескольким факультетам, поскольку только благодаря такому объединению возможно было «набрать» необходимое число респондентов). Если в первичном массиве данных было представлено 623 преподавателя, то после результатов статистического обобщения учитывались рейтинговые оценки только 446 из них (набравших не менее 20 голосов респондентов). При обработке анкет использовалась процедура переноса ответов в электронный массив, которая, хотя и была весьма трудоемкой, все же оправдала себя, поскольку позволила четко проконтро- лировать все этапы последующего обобщения материала. Для наглядности приведем пример конечных результатов первичной обработки в том виде, в каком они содержатся в электронном массиве (табл. 4).

Процедуры статистического обобщения анкет включали в себя: систематизацию балльных значений по признакам «дисциплина», «преподаватель», «факультет»; выявление средних, максимальных и минимальных рейтинговых оценок по факультетам; сравнительный анализ средних значений в зависимости от позиции (профессионального статуса) преподавателей; формирование данных топ-рейтинга. Приведем некоторые полученные результаты (табл. 5).

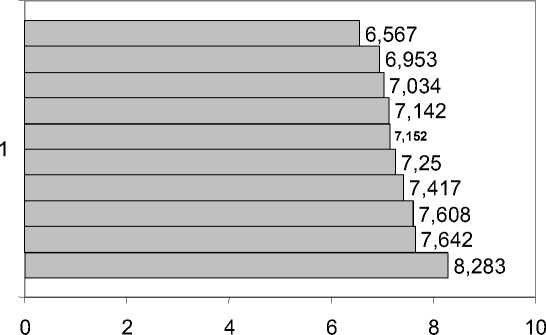

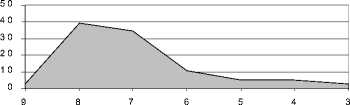

Таким образом, большинство значений средних оценок распределилось в диапазоне от 7 до 7,5 баллов, то есть факультеты отличаются в данном отношении незначительно. Это более наглядно отражает диаграмма средних значений рейтинговой оценки по факультетам (см. рис. 1).

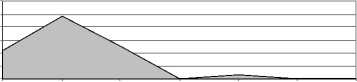

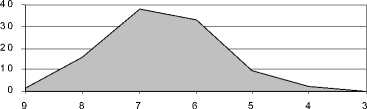

В то же время если оценивать разброс минимальных и максимальных значений с учетом числа преподавателей, получивших данные оценки, то выявляется заметная разница между факультетами, которая позволяет понять, как складывается средняя оценка (см. рис. 2). Чем больше в численном отношении группа «сильных преподавателей (с оценкой выше 7 и 8 баллов), тем выше итоговая оценка факультета. Из рис. 2 видно, что если на одних факультетах университета сложился достаточно «ровный» состав преподавателей, то на других факультетах существует довольно большая полярность оценок, которая, очевидно, может снижать значение средней рейтинговой оценки факультета. Одновременно приведенные данные позволяют заключить, что рейтинговая оценка преподавателей ВолГУ в целом является довольно высокой – почти на всех факультетах свыше 50 % преподавателей получили 7 баллов и выше.

Одним из самых интересных этапов исследования стал третий этап, задачей которого было выявление представлений преподавателей различных факультетов ВолГУ о своих студентах. В анкете использовалась как проективная методика, так и обычный закрытый вопрос (см. прил. 2).

Вестник ВолГУ. Серия б. Вып. 10. 2007 101

Образец данных первичной обработки информации

Таблица 4

|

Предмет |

Преподаватель |

Специальность |

Всего опрошенных |

Баллы |

Итог |

|||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|||||

|

Название |

Фамилия 1 |

ФС_5 |

5 |

8,60 |

5,8 |

4,8 |

0,40 |

9,60 |

5,40 |

6,20 , |

6,6 |

8,20 |

8,0 |

6,36 |

|

Название |

Фамилия 1 |

ФС 4 |

10 |

9,60 |

7,9 |

6,1 |

1,80 |

8,10 |

7,70 |

6,40 |

9,3 |

9,50 |

8,2 |

7,46 |

|

Название |

Фамилия 1 |

ФС_4 |

10 |

9,60 |

7,9 |

6,1 |

1,80 |

8,10 |

7,70 |

6,40 |

9,3 |

9,50 |

8,2 |

7,46 |

|

Итого |

25 |

9,20 |

7,2 |

5,6 |

1,30 |

8,60 |

6,90 |

6,30 |

8,4 |

9,00 |

8,1 |

7,00 |

||

|

Название |

Фамилия 2 |

ФС_4 |

10 |

8,70 |

7,0 |

5,4 |

1,30 |

7,30 |

9,10 |

8,50 |

7,4 |

8,90 |

9,0 |

7,26 |

|

Название |

Фамилия 2 |

ФС_5 |

5 |

4,80 |

4,6 |

4,4 |

1,40 |

4,60 |

4,00 |

4,40 |

4,8 |

4,80 |

6,8 |

4,46 |

|

Итого |

20 |

6,75 |

5,8 |

4,9 |

1,35 |

5,95 |

6,55 |

6,45 |

6Д |

6,85 |

7,9 |

5,86 |

||

Средний, максимальный и минимальный баллы рейтинговой оценки преподавателей по факультетам

Таблица 5

|

Факультет |

Средний балл |

Максим аль ный балл |

Минимальный балл |

Число пр епод авате лей |

В том числе число преподавателей, получивших баллы выше |

||||||

|

9 |

8 |

7 |

6 |

5 |

4 |

3 |

|||||

|

1. Лингвистики и межкультурной коммуникации |

8,28 |

9,60 |

5,40 |

27 |

6 |

13 |

7 |

0 |

1 |

0 |

0 |

|

2. Физический |

7,64 |

9,29 |

5,15 |

28 |

1 |

9 |

13 |

3 |

2 |

0 |

0 |

|

3. Филологии и журналыстики |

7,60 |

8,80 |

6,05 |

49 |

0 |

16 |

23 |

10 |

0 |

0 |

0 |

|

4. Юридический |

7,41 |

9,12 |

3,92 |

38 |

1 |

15 |

13 |

4 |

2 |

2 |

1 |

|

5. Мировой экономики и финансов |

7,25 |

9,47 |

5,22 |

50 |

1 |

11 |

18 |

14 |

6 |

0 |

0 |

|

6. Философии и социальных технологий |

7,15 |

9,24 |

3,84 |

45 |

1 |

7 |

22 |

8 |

5 |

1 |

1 |

|

7. Управления и региональной экономики |

7,14 |

9,44 |

5,26 |

84 |

1 |

13 |

32 |

28 |

8 |

2 |

0 |

|

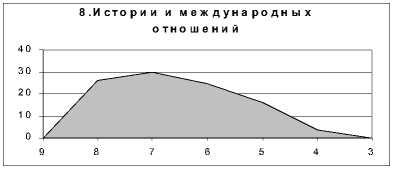

8. Истории и международных отношений |

7,03 |

8,33 |

4,50 |

57 |

0 |

15 |

17 |

14 |

9 |

2 |

0 |

|

9. Информационных технологий и телекоммуникаций |

6,95 |

8,80 |

5,10 |

27 |

0 |

2 |

12 |

7 |

4 |

2 |

0 |

|

10. Математический |

6,56 |

8,11 |

4,68 |

40 |

0 |

1 |

15 |

11 |

11 |

2 |

0 |

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

-

□ математический

-

□ инорм.технологий и телекоммуникаций

-

□ истории и межд.отношений

-

□ управления и региональной экономики

-

□ философии и социальных технологий

-

□ мировой экономики и финансов

-

□ юридический

-

□ филологии и журналистики

-

□ физический

-

□ лингвистики и межкульт.коммуникации

1 .Л ин гв и стики и м е ж культур ной ком муникации

Рис. 1. Средние значения рейтинговой оценки преподавателей факультетов ВолГУ

2.Ф изический

7.Уп ра влен ия и регионал ьной экономики

4.Ю ридический

9.Инф орма ционных технологий и теле коммун икаций 50 40 30 20 10 0

Рис. 2. Сравнительный анализ преподавателей факультетов по значениям рейтинговых оценок

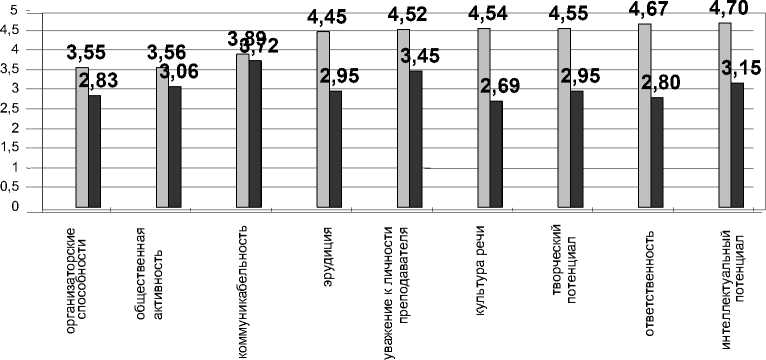

В процессе анкетирования было опрошено 200 преподавателей – представителей всех факультетов ВолГУ. Данные опроса обобщались по следующим параметрам: средние оценки значимости и оценки представленности тех или иных характеристик образа идеального студента преподавателями ВолГУ в целом и по факультетам. В итоге сложилась довольно показательная картина оценок, позволяющая понять, что в действительности думают преподаватели о своих студентах (см. рис. 3).

Из диаграммы, представленной на рис. 3, можно сделать вывод, что наиболее важными качествами студента преподавате- ли считают интеллектуальный потенциал и ответственность. Наименее важными считаются организаторские способности и общественная активность. При этом следует предположить, что уровень требований преподавателей в отношении тех характеристик, которые они считают важными, намного выше и, соответственно, оценка их действительной представленности у студентов ВолГУ оказывается более низкой по сравнению с оценкой менее важных качеств (см. рис. 4). Единственным исключением из данного правила является позиция «коммуникабельность» – преподаватели вполне удовлетворены уровнем коммуникабельности студентов ВолГУ.

Рис. 3. Оценка преподавателями уровня значимости и уровня фактической представленности характеристик образа идеального студента

Рис. 4. Уровень оценки представленности значимых качеств в сравнении с максимально возможными

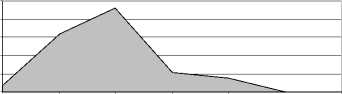

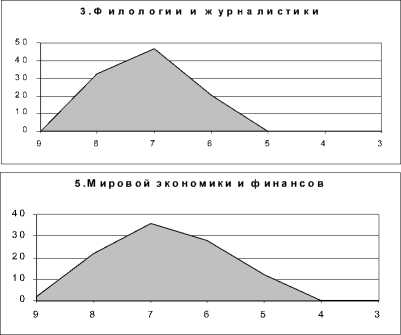

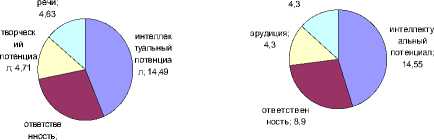

Следует отметить также и то, что представления преподавателей о наиболее значимых характеристиках студента университета претерпевают изменения в зависимости от факультета (см. рис. 5). Так, например, преподаватели факультетов философии и социальных технологий, информационных технологий и телекоммуникаций, мировой экономики и финансов максимальное значение придают интеллектуальному потенциалу, факультетов истории и международных отношений и математического – творческому потенциалу, юридического и физического факультетов – ответственности, факультетов лингвистики и межкультурной коммуникации, филологии и журналистики – культуре речи, а на факультете управления и региональной экономики наиболее высоко оценивается уважение к личности преподавателя.

Факультет философии и социальных технологий творческий

потенциал 14%

Факультет информационных технологий и телекоммуникаций

Факультет мировой экономики и финансов творческий культура потенциал;

9 42

Факультет управления и региональной экономики

Факультет филологии и журналистики

ответствен ность 14%

интеллекту альный потенциал 43% культура речи 29%

Факультет лингвистики и межкультурной коммуникации

культура речи; 4,68

интеллекту альный потенциал; 4,68

уважение к личности преподават еля; 14,25

ответствен ность; 9,44

потенциал 33%

ответствен

ность; 4,59

эрудиция; 9,34

культура речи; 14,1

Физический факультет интеллекту альный

4,5

Юридический факультет культура речи

11% уважение к личности преподава теля 22%

ответствен ность 33% интеллекту альный потенциал 34%

Математический факультет

Факультет истории и международных отношений ответствен ность; 4,67

интеллекту альный

творческий потенциал; 9,56

ответствен ность; 4,68

интеллекту альный

творческий потенциал; 8,94

потенциал;

9,56

потенциал;

8,94

Рис. 5. Распределение значимых качеств студента университета в оценках преподавателей различных факультетов

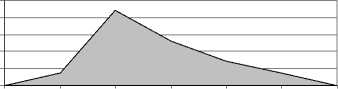

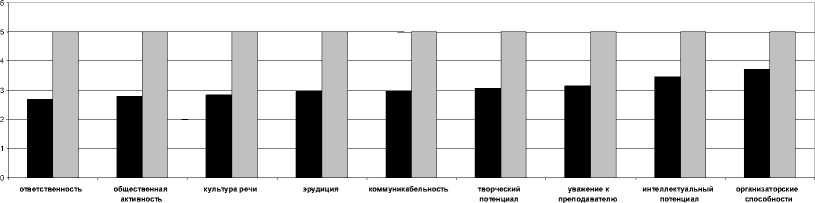

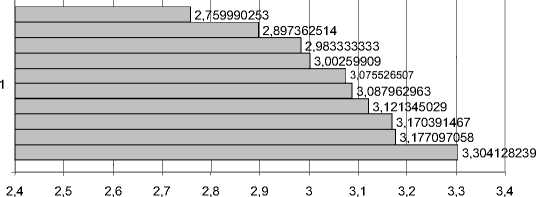

Достаточно показательным для характеристики взаимоотношений преподавателей и студентов является и средний балл оценки представленности значимых качеств «идеального студента» по факультетам (см. рис. 6). В целом оценка студентов ВолГУ преподавателями варьируется в диапазоне от 2,3 до 3,3, то есть в большей степени склоняется к неудовлетворительным значениям. Наиболее высоко оценивают своих студентов преподаватели факультета мировой экономики и финансов, управления и региональной экономики, лингвистики и межкультурной коммуникации, более низкие оценки характерны для факультетов философии и социальных технологий и юридического.

Мы уже привыкли, что вузы постоянно оценивают и сравнивают себя в самых разных рейтингах. Методики рейтингов учитывают разнообразные параметры – от объемов библиотечных фондов и уровня «остепененности» преподавателей до уровня зарплат выпускников и осведомленности работодателей о программах вуза. Но есть еще одно не менее важное измерение – качество корпоративной культуры организации. И именно оно, формируясь на основе выработки единых символов, представлений и образов, определяет возможность позиционирования организации в качестве действенной, эффективной в условиях возрастающей конкуренции внешней среды.

□ философии и социальных технологий

□ юридический

□ информ.технологий и телекоммуникаций

□ истории и международных отношений

□ филологии и журналистики

□ математический

□ физический

□ лингвистики и межк. коммуникации

□ управления и региональной экономики

□ мировой экономики и финансов

Рис. 6. Оценка преподавателями студентов (средний балл представленности качеств «идеального студента»)

Таким образом, проведенные опросы позволяют сформировать определенную концептуальную схему, отражающую особенности изменения стереотипов восприятия в рамках системы «преподаватель – студент». Сегодня данная система наполняется новым содержанием, конкретизируясь, прежде всего, в зависимости от направленности профессиональной подготовки будущего специалиста. Наблюдаются значительные расхождения в представлении о том, что такое идеальный преподаватель и идеальный студент, между социальными группами студентов и преподавателей. Очевидно, что в процессах рейтинговой оценки следует учитывать указанные различия.

Список литературы Преподаватель глазами студента, студент - глазами преподавателя (об итогах социологических исследований)

- Исследования № 10/2004, 16/2005, 25/2006 социологической лаборатории ВолГУ.

- Основные направления развития Волгоградского государственного университета на период 2005-2010 гг.//Предвыборная программа кандидата на должность ректора ВолГУ д. э. н., проф., заслуженного работника высшей школы РФ О.В. Иншакова. Волгоград, 2005.