Применение эффективных методов и оценка результатов в организации квалификационной практики студентов на основе модификационного подхода

Автор: Н. И. Мирзакулова

Журнал: Informatics. Economics. Management - Информатика. Экономика. Управление.

Рубрика: Образование

Статья в выпуске: 4 (2), 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются эффективные методы организации квалификационной практики студентов на основе модификационного подхода, направленного на развитие профессиональных компетенций будущих специалистов. Особое внимание уделяется внедрению инновационных образовательных технологий, таких как scaffolding, моделирование и технология полного усвоения, которые способствуют индивидуализации процесса обучения, интеграции с практической деятельностью и использованию цифровых инструментов. Анализируются различные подходы к оценке результативности практики, включая мониторинг, обратную связь и самооценку. Представлены критерии оценки профессиональных навыков студентов, а также рекомендации по совершенствованию системы организации и проведения практики. Результаты исследования подтверждают положительное влияние модификационного подхода на подготовку студентов к профессиональной деятельности и их адаптацию в реальных условиях работы.

Модификация, личность, технология, практика, Scaffolding, метод, Джером Брунер, моделирование, студент, компетентность, оценка, фидбэк, мотивационный, мониторинг, развитие, технологическое обучение, наблюдение, специалист, сотрудничество, преподаватель

Короткий адрес: https://sciup.org/14132670

IDR: 14132670 | УДК: 37.018.43 | DOI: 10.47813/2782-5280-2025-4-2-1017-1024

Текст статьи Применение эффективных методов и оценка результатов в организации квалификационной практики студентов на основе модификационного подхода

DOI:

В настоящее время роль практики в подготовке студентов к профессиональной деятельности в образовательном процессе оценивается достаточно высоко. Особенно важно использование одного из современных подходов — модификационного подхода — при организации квалификационной практики, так как он способствует укреплению навыков применения теоретических знаний в практической деятельности. С этой точки зрения, необходимо повышение качества практики за счёт применения эффективных методов и научно обоснованная оценка её результатов.

Исходя из современной реальности, растущие требования к универсальности знаний и профессиональной компетентности личности, её конкурентоспособности, а также необходимость формирования специалиста, способного к самостоятельному и творческому решению задач, порождают потребность в конечной системе управления образованием, обеспечивающей решение указанных задач. Это ведёт к поиску инновационных технологий, которые способствуют обучению студентов в образовательной среде. Студенты нуждаются в поддержке не только в процессе обучения, но и в дальнейшей жизни. Методы, используемые в процессе освоения новых знаний, развивают мышление и могут быть применены в различных жизненных ситуациях.

При таком подходе в процессе практики преподаватель и студент действуют совместно, при этом студент направляется на развитие самостоятельного мышления. Преподаватель с помощью специальных вводных или проблемных заданий и инструкций, опираясь на собственный опыт, направляет студента на достижение новых знаний. Рассматриваемые методы также применяются в других ситуациях для достижения лучших результатов. Помощь, оказываемая преподавателем студенту в процессе выполнения заданий, решения проблем или достижения целей практики, называется методом «Scaffolding» [1].

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ

Значение метода «Scaffolding» заключается в том, что после того, как студент усвоит предоставленные знания и навыки, дальнейшая поддержка постепенно снимается, и он приобретает способность к самостоятельному мышлению.

Концепция «Scaffolding» также основывается на теории Льва Выготского о «зоне ближайшего развития» (Zone of Proximal Development – ZPD).

Scaffolding — это практика, при которой преподаватель постепенно убирает направляющие и поддержку, по мере того как студенты обучаются и становятся более компетентными. Поддержка может быть оказана как в содержании, так и в процессах и стратегиях обучения [2].

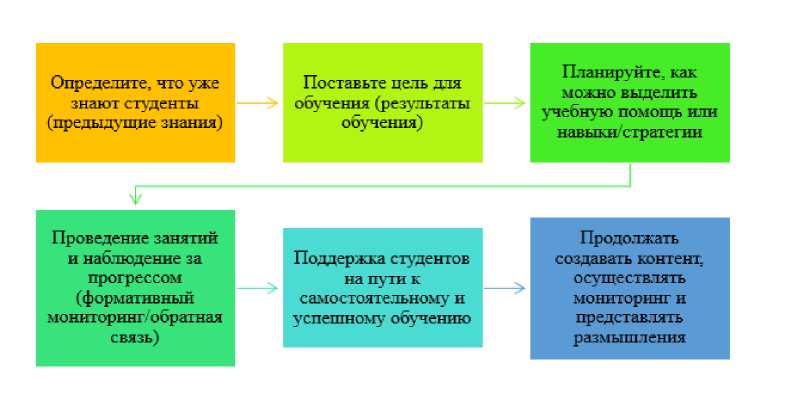

Рисунок 1. Этапы планирования и реализации образовательного процесса.

Figure 1. Stages of planning and implementation of the educational process.

Технология «Scaffolding» рассматривается современными авторами как особый вид процесса наставничества, происходящего в ситуации взаимодействия между студентом и преподавателем (или другим более осведомлённым источником) при решении учебных задач [4]. Основной характеристикой технологии scaffolding является «угасающая помощь» (fading help), оказываемая преподавателем во время самостоятельной работы студента (Рис.1).

Во время выполнения задания, когда преподаватель практики наблюдает за студентами, он демонстрирует образец выполнения задания — это называется «моделирование». Затем студент совместно с преподавателем применяет на практике последовательность выполнения задания и образовательных стратегий. И, наконец, студент самостоятельно использует сформированные знания и компетентности.

Таблица-1. Участие преподавателя и студента в процессе обучения (S CAFFOLDING ).

|

к u и га ч о с W Рн с <и S га У |

Моделирование |

Совместное выполнение задания |

Поддерживаемое выполнение задания |

Самостоятельное выполнение задания |

|

|

Роль преподавателя |

Демонстрирует образец выполнения задания. |

Совместно с учащимися анализирует задание и помогает им понять суть. |

Наблюдает за выполнением задания студентом, при необходимости оказывает помощь: задаёт вопросы, рисует схемы и т.д. |

Наблюдает и оценивает применение компетенций. |

|

|

Роль студента |

Наблюдает за выполнением задания преподавателем . |

Анализирует и выполняет задание вместе с преподавателем. |

Выполняет задание, при необходимости получает помощь от преподавателя. |

Самостоятельно выполняет задание, демонстрирует сформированные компетенции и использует стратегии. |

|

|

Пассивное наблюдение. |

Активное участие в сотрудничестве. |

Полуавтономная работа с поддержкой. |

Полная самостоятельность. |

||

|

Участие студента |

|||||

Scaffolding позволяет студенту видеть свой прогресс через выполняемые действия. Эта технология направлена на помощь студентам в освоении новых методов умственной и практической деятельности. Когда студенты сталкиваются с любыми препятствиями при выполнении задания или достижении цели, поддерживающий, направляющий, мотивирующий родитель или наставник помогает преодолеть приближающиеся трудности и достичь цели. Scaffolding — это движение студента к «Я могу», то есть к самостоятельному выполнению заданий [5].

Таким образом, технология Scaffolding может быть полезна не только студентам, но и преподавателям. Этот метод основан на контроле знаний студентов, то есть преподаватель может обеспечить успех студентов и своевременно реагировать на определённые изменения в процессе обучения. В ходе практики учебный материал следует разделить на части, чтобы он не был сложным для студентов [7].

В 1983 году Артур Апплби (Arthur Applebee) и Джудит Ленгер (Judith Langer) представили эти принципы в виде пяти критериев scaffolding:

Целеустремлённость — задание должно иметь конкретную цель, в соответствии с которой направляются действия студента.

Актуальность — задание должно быть достаточно трудным для самостоятельного выполнения, но выполнимым при поддержке преподавателя.

Структурированность — задание должно быть построено таким образом, чтобы помогать естественному ходу мыслей учащегося и направлять его к правильному решению.

Сотрудничество — студент должен воспринимать преподавателя не как контролёра, а как партнёра по сотрудничеству.

Интериоризация — после того как знания и навыки усвоены, внешние «опоры» постепенно должны быть убраны (Таблица 1).

Во время урока преподаватель мотивирует учащихся, выбирает уровни сложности, типы заданий, контролирует реакции учащихся, даёт пояснения. Раздаточные материалы, используемые преподавателем в процессе урока, могут включать: листы, схемы INSERT, диаграммы Венна, таблицы, графики, технологические карты и другие. Эти действия преподавателя направлены на учёт индивидуальных возможностей учащихся [8].

Рассмотрим выполнение задания детьми с помощью взрослых в любительской деятельности. Этот тип самостоятельной активности не является источником знаний, а скорее обеспечивает восприятие и усвоение информации. Поэтому эта форма самостоятельной активности присуща непосредственно развивающейся среде.

Отметим начало самостоятельных действий ребенка, при этом ребенок выступает как субъект, развивающий действия с помощью взрослых. Считается, что это путь выхода из непосредственной развивающейся среды. Таким образом, по мнению Г.А. Зукермана, ближайшая развивающая среда — это "специальная форма самостоятельной активности взрослых, направленная на поддержку и помощь ребенку".

В определении Г. Джейкобса скелет (scaffolding) рассматривается как метод обучения, обеспечивающий обучение студентов с использованием необходимых инструментов, предоставленных учителем или более опытными одноклассниками.

Учителя используют различные методы в классе, чтобы все ученики одинаково усваивали тему, правильно запоминали новые темы. Если мы будем использовать технологию скелетирования в уроках еще более активно, мы сможем достичь эффективных результатов.

Также наставник на практике использует различные методы, чтобы студенты одинаково изучали тему и правильно запоминали новые материалы. Расширение технологии использования «скелетирования», способствует достижению более эффективных результатов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Технология полного усвоения — это педагогический подход, основанный на идее, что в процессе обучения каждый ученик может полностью усвоить преподаваемый материал. Эта технология была научно обоснована и популяризована американским педагогом Бенжамином Блумом в 1960-1970-х годах.

Основная идея: каждый ученик может полностью усвоить информацию, если ему предоставлены достаточное время, ресурсы и индивидуальный подход.

Ученики различаются не по уровню способностей, а по времени, выделенному на обучение, и методам.

Основные этапы технологии полного усвоения:

-

• Четкие цели обучения. Это определяет, что ученик должен знать и уметь делать.

-

• Понятное преподавание. Новый материал представляется в простой и понятной форме.

-

• Проверка и оценка. С помощью разумных тестов и заданий определяется, насколько ученик понял материал.

-

• Поддерживающие занятия. Если ученик не усвоил материал, ему предоставляются дополнительные занятия (перевод

объяснений, упражнения, советы).

-

• Повторная оценка и закрепление успеха. Повторные проверки обеспечивают

уверенность, что ученик полностью усвоил материал.

Преимущества:

-

• Обеспечивается индивидуальный подход к

каждому ученику.

-

• Формируется ощущение успеха у учеников.

-

• Повышается качество обучения,

уменьшается потребность в повторном обучении.

-

• Уровень усвоения материала у учеников выравнивается.

Недостатки:

-

• Требует много времени.

-

• Требует высокой квалификации учителя.

-

• Может быть трудно применять в больших

группах.

Технология полного усвоения как система включает технологию проектирования полного усвоения. Оптимальное проектирование полного усвоения охватывает все процессы — от предварительного определения учебных целей, четкого определения средств учебной деятельности до определения результатов обучения.

Таким образом, эффективность и качество обучения в технологии полного усвоения — это основные ориентиры при организации и управлении учебным процессом. Исходя из этих ориентиров, мы выделяем принципы полного усвоения.

В технологии полного усвоения не остается неусвоенных тем, учеников, не усвоивших темы. Система полного усвоения требует четкости учебных целей, предварительного определения средств учебной работы и частых уведомлений учащихся о результатах их труда.

Технология полного усвоения включает две части: оптимальное проектирование полного усвоения и оптимальную организацию, управление и контроль.

Содержание учебного курса, установленное образовательной программой, полностью раскрывается в учебниках, учебных пособиях, наглядных средствах и методических рекомендациях.

Для студентов, обучающихся по направлению «Технологическое образование», разработаны учебные программы, планы и методические пособия для проведения педагогической практики в школах, в которых подробно изложены содержание, организация процесса и задачи методиста, непосредственно участвующего в практике, а также вопросы повышения ее эффективности. Эти методические пособия предназначены для студентов педагогических вузов, преподавателей и методистов данной области, а также для ответственных сотрудников учебных заведений, где проводится практическое обучение, и соответствует государственным образовательным стандартам и учебным программам.

Важно отметить, что интеграция обязательных дисциплин и профессиональной практики играет важную роль. Для обеспечения взаимодействия при изменении программы практики необходимо учитывать знания и навыки, которые студенты приобретают в обязательных дисциплинах.

Возможности технологии полного

УСВОЕНИЯ

-

1. Обеспечение индивидуального подхода.

Технология позволяет учитывать индивидуальные возможности и темп обучения каждого ученика. Это способствует:

-

• уменьшению разницы между сильными и слабыми учениками,

-

• дает возможность каждому ученику расти в соответствии со своими возможностями.

-

2. Полное и глубокое усвоение учебного материала.

Основное преимущество этой технологии состоит в том, что:

-

• ученик не переходит к следующему этапу, пока не усвоит материал полностью,

-

• устраняются «пробелы» в знаниях,

-

• обеспечивается непрерывное и логичное обучение.

-

3. Повышение мотивации.

Ученик четко видит свои успехи, и это побуждает его:

-

• работать усерднее,

-

• учиться самостоятельно,

-

• чувствовать ответственность.

-

4. Повышение качества обучения.

Технология полного усвоения оказывает положительное влияние на качество образования:

-

• большее количество учеников достигает

поставленных целей,

-

• базовые знания укрепляются,

-

• результаты обучения контролируются на

-

5. Обеспечение равенства в образовании.

-

6. Воспитательное значение.

каждом этапе.

Каждый ученик получает равные возможности, все студенты могут достичь установленного стандартного уровня, менее способные студенты также могут достичь успеха при наличии достаточного времени и помощи.

Воспитывает ученика в дисциплинированного, ответственного и целеустремленного человека, развивает самостоятельное мышление и честную оценку.

Технология полного усвоения — это не только метод передачи знаний, но и эффективный педагогический инструмент, который вызывает уверенность в собственных силах у каждого ученика, обеспечивая эффективность и равенство в образовании.

На сегодняшний день цель образовательного процесса — подготовка специалистов, способных соответствовать современным требованиям, мыслить самостоятельно и эффективно работать в своей профессии. В этом контексте значение профессиональной практики очень высоко. Однако для оценки результативности практики необходимы четкие и надежные критерии оценки.

Для этого в конце профессиональной практики разрабатываются «мотивационные»,

«практически-активные» и «технологические» критерии оценки для определения уровня развития профессиональных навыков и квалификации студентов, и каждый критерий оценивается на трех уровнях: высокий, средний и низкий.

-

1. Мотивационный критерий.

Этот критерий служит для оценки уровня интереса студента к профессиональной деятельности, его личной инициативы и сознательного отношения к профессии.

Определяемые показатели:

-

• Позитивное отношение к профессиональному развитию.

-

• Творческий подход к работе.

-

• Активность и чувство ответственности.

Уровни оценки:

-

• Высокий: у студента ясные

профессиональные цели, сильный интерес, инициативность.

-

• Средний: есть определенный интерес,

-

2. Практически-активный критерий.

выполняет задачи, но самостоятельности недостаточно.

Этот критерий оценивает активность студента в практических занятиях, его способность работать самостоятельно и развивать практические навыки.

Определяемые показатели:

-

• Четкое и эффективное выполнение заданий.

-

• Способность работать самостоятельно.

-

• Навыки работы в команде.

Уровни оценки:

-

• Высокий: выполняет задания вовремя,

четко и качественно.

-

• Средний: часто нуждается в помощи, но выполняет задания.

-

• Низкий: делает много ошибок, испытывает трудности при самостоятельной работе.

-

3. Технологический критерий.

Этот критерий оценивает навыки студента в использовании современных технологий в своей профессиональной области.

Определяемые показатели:

-

• Способность использовать технологии в профессиональной сфере.

-

• Умение планировать и контролировать

рабочий процесс.

-

• Способность осваивать новые

технологические решения.

Уровни оценки:

-

• Высокий: быстро осваивает новые

технологии, применяет их самостоятельно.

-

• Средний: использует основные технологии, но требует дополнительной помощи.

-

• Низкий: испытывает трудности в

использовании технологий.

По результатам профессиональной практики, используя вышеуказанные критерии, создается возможность для точной, объективной и всесторонней оценки профессиональных навыков и квалификации студентов. Это помогает научно отслеживать и анализировать профессиональное развитие студентов. Введение таких оценочных механизмов в систему образования значительно повысит качество подготовки специалистов.[9]

Оценка результатов профессиональной практики проводится с использованием различных методов:

-

• Наблюдение и мониторинг —

отслеживание активности студента в процессе работы.

-

• Тестирование и анкеты — оценка теоретических знаний с помощью тестов.

-

• Мнение учебного заведения и работодателя — отзывы о деятельности студента на рабочем месте.

-

• Анализ проектов и практических работ — оценка выполненных студентом задач в процессе практики.

-

• Саморефлексия и отчет — самооценка студента и отчет о его опыте.

Предложения по улучшению системы

ОЦЕНКИ

Для совершенствования системы оценки профессиональной практики могут быть выдвинуты следующие предложения:

-

• Использование цифровых платформ — внедрение онлайн мониторинга и систем оценки.

-

• Укрепление сотрудничества с

работодателями — улучшение оценки профессионального развития студентов в реальной рабочей среде.

-

• Совершенствование критериев оценки — разработка новых современных критериев и их внедрение на практике.

-

• Развитие системы обратной связи для студентов — предоставление рекомендаций по успехам и недостаткам в процессе практики.

Критерии оценки в процессе профессиональной практики являются важным инструментом для определения знаний, навыков и квалификаций студентов, а также для мониторинга их развития. Правильная и эффективная система оценки помогает улучшить образовательный процесс, повысить качество профессиональной подготовки и подготовить специалистов, соответствующих требованиям работодателей.

В процессе профессиональной практики студенты демонстрируют освоение профессиональных навыков и квалификаций, педагогического опыта и развитие личных качеств, что свидетельствует о формировании их профессиональной компетенции. В итоге это обеспечивает подготовку будущего педагога, готового к педагогической деятельности и отвечающего всем требованиям социального заказчика.

Модификационный подход, организующий профессиональную практику, является важным этапом в профессиональной подготовке студентов. Этот подход позволяет использовать эффективные методы, которые не только развивают профессиональные навыки студентов, но и оказывают положительное влияние на их деятельность после практики. Системный анализ результатов практики предоставляет возможность для дальнейшего улучшения образовательного процесса [10].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Внедрение модели профессиональной практики по схеме 4+2 в технологическом образовании представляет собой значимый этап модернизации учебного процесса. Данный подход оптимально сочетает теоретическую подготовку с практической, обеспечивая плавный переход студентов от обучения к профессиональной деятельности и формируя ключевые компетенции для современных производственных сфер.

Основное преимущество модели - постепенная интеграция в профессию: 4 года теоретической подготовки сменяются 2 годами интенсивной практики на предприятиях. Это не только закрепляет знания, но и сокращает разрыв между образованием и реальными производственными требованиями.

Формат также развивает soft skills и улучшает трудоустройство выпускников, позволяя компаниям готовить кадры под свои нужды. Для успешной реализации требуется сотрудничество вузов, предприятий и государства, включая разработку гибких программ и создание практической инфраструктуры.

Несмотря на возможные сложности внедрения, модель 4+2 значительно повысит качество технологического образования. Это перспективное направление реформ, которое после дополнительных исследований можно распространить и на другие специальности.