Применение технологии графического проектирования в процессе подготовки будущих врачей: методический аспект

Автор: Чупрова Диана Владимировна, Стародубцева Ксения Анатольевна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 8, 2020 года.

Бесплатный доступ

Изменения запросов общества к выпускникам программ высшего образования, переход на более высокий уровень развития науки, технологических процессов, социума и новые подходы к обучению и воспитанию человека привели к смене образовательных парадигм. Преподаватель высшей школы должен решать новые сложные задачи: не только добиваться образовательного результата, но вырабатывать новые подходы к его формированию и оцениванию. Именно поэтому возрастают требования к образовательным технологиям, появляется необходимость детализировать их содержание и механизмы реализации, чтобы обеспечить формирование тех компетенций выпускника, которые запланированы ФГОС ВО. В перечне ключевых задач остается и наполнение потенциала образовательных технологий в соответствии с профессиональным стандартом, определяющим специфику трудовых функций и трудовых действий, к осуществлению которых готовится будущий специалист. Таким образом, идет поиск универсальных образовательных технологий, которые способны в изменяющихся условиях современного образования быстро и эффективно помочь в формировании компетенций выпускника вуза. В статье приводится анализ методического аспекта формирования технологии графического проектирования, дана характеристика ее составляющих: методики составления коллажа, бортового журнала, интеллект-карты и метода визуализации в образовательном пространстве ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» Минздрава России.

Образовательная парадигма, высшее медицинское образование, технология графического проектирования, методика бортового журнала, составления коллажа и интеллект-карты, метод визуализации

Короткий адрес: https://sciup.org/149134620

IDR: 149134620 | УДК: 378.147.34 | DOI: 10.24158/spp.2020.8.17

Текст научной статьи Применение технологии графического проектирования в процессе подготовки будущих врачей: методический аспект

Ставшая доминирующей компетентностно-ориентированная образовательная парадигма предъявляет новые требования не только к выпускнику вуза, но и к преподавателю. И если новое поколение специалистов характеризуется сформированным уровнем готовности к использова- нию полученных знаний и умений, креативным мышлением, стремлением обогащать опыт профессиональной деятельности, высокой степенью ответственности за принятые решения, то преподаватель вуза должен стать «инновационным строителем» образовательного процесса, сделать это необходимо в условиях постоянно происходящих изменений современного российского общества на разных уровнях. «Разработка методики и выбора информации, развитие способов профессионально значимой деятельности отодвигают роль учебного предмета в контексте аккумуляции знаний и умений на второй план» [1, с. 37–38], вот почему растет значимость методической составляющей в построении образовательного процесса. «Центральный момент – изменение методики (методов) преподавания, которые состоят во введении и апробации таких форм, в основе которых лежит самостоятельность и ответственность за результаты самих учеников. Это смещение с односторонней активности учителя на самостоятельное учение, ответственность и активность учеников есть некий общий знаменатель всех преобразований, в том числе и направленных на развитие ключевых компетентностей» [2, с. 42].

Вопросы методики преподавания в современном вузе актуальны и востребованы в педагогике, о чем свидетельствуют многочисленные научные публикации (научные статьи, учебные и учебно-методические пособия, учебники), проводимые научно-практические конференции в вузах страны, посвященные ключевым проблемам вузовского образования. «В современных условиях деятельность преподавателя как методиста широка и многообразна. Одно из направлений его деятельности – саморазвитие методической культуры, непрерывное повышение профессионализма и мастерства» [3, с. 75].

Аспекты современной дидактики в высшей школе рассматриваются в работах М.Г. Гарунова, В.И. Андреева, И.М. Швец, И.Ю. Тархановой, Р.Н. Зарипова, И.Р. Зариповой, Л.В. Байбо-родовой, Е.О. Ивановой, И.М. Осмоловской, Т.М. Ковалёвой, А.И. Уман, В.Э. Штейнберг и др. Ключевое место в трудах указанных авторов занимают теоретико-методологические основания реализации образовательных технологий. «Образовательные технологии в дидактике высшей школы рассматриваются как средство достижения запланированных результатов освоения образовательной программы… Отбор образовательных технологий и последующее их использование в рамках реализации программ учебных дисциплин (модулей) и практик должны носить целенаправленный, системный и комплексный характер» [4, с. 47–48].

Осознавая роль новых методов преподавания в формировании конкурентоспособного студента медицинского вуза, в контексте данного исследования авторы предлагают анализ методического наполнения технологии графического проектирования, реализуемой в ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» Минздрава России (далее – ЧГМА) на кафедре гуманитарных наук с курсом педагогики и психологии высшей школы (далее – кафедра). Технология графического проектирования рассматривается авторами как совокупность методов (схематизация, аналогия, когнитивная визуализация, ассоциация, мозговой штурм) и методик (бортовой журнал, составление коллажа и интеллектуальной карты, создание кластера), которые направлены на активизацию работы левого и правого полушарий обучающихся, а как следствие – на совершенствование абстрактно-логического и образного мышления, являющихся фундаментом креативного и клинического мышления [5].

Рассмотрим применение методов и методик технологии графического проектирования, используемых на кафедре, с учетом формируемых компетенций и их связи с soft skills.

Одной из методик в рамках указанной технологии является методика создания коллажа. Ее цель заключается в развитии самостоятельной творческой активности обучающихся, умения структурировать, систематизировать и визуализировать учебный материал, излагать его в сжатом, схематичном виде. Среди задач рассматриваемой методики можно выделить: формирование навыков четко и грамотно формулировать мысли; овладение опытом структурирования информации, использования основных понятий, выявления причинно-следственных связей. Подобная методика успешно применяется в рамках преподавания дисциплины «История Отечества», а именно при изучении одной из самых информационно насыщенных ее тем – «Россия и революции в первой четверти XX века».

Приемы организации методики заключаются в том, что преподавателем создается проблемное поле, которое обучающимся необходимо проанализировать в ходе обсуждения в малых группах и отразить в виде творческой идеи (коллажа), а тем самым обеспечить причинно-следственные связи, доказать или опровергнуть предлагаемые выводы. Студенты, основываясь на прежнем опыте и знаниях, формулируют предположения о путях решения, обобщают, выявляют причины явлений, объясняют их происхождение. В рамках рассматриваемой темы предлагается изложить: понятие революции, ее признаки, движущие силы данного общественного явления в России (на выбор, чаще всего, предлагаются для разработки революционные события 1905–1907 гг.), ход, последствия и причинно-следственные связи с последующими ключевыми моментами истории.

В таблице 1 приведены планируемые результаты обучения после проведения подобного занятия (специальность 31.05.01 Лечебное дело).

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения после проведения занятия по теме «Россия и революции в первой четверти XX века» (специальность 31.05.01 Лечебное дело) с использованием методики создания коллажа

|

Индекс компетенции |

Знать |

Уметь |

Владеть |

|

ОК-1 |

|

от предпосылок рассматриваемого исторического периода |

|

|

ОК-3 |

|

|

и письменного изложения исторических процессов в рассматриваемый период.

|

|

ОК-5 |

|

|

1. Навыками адекватного оценивания результатов своей учебной деятельности |

|

ОПК-2 |

|

|

|

Процесс составления коллажа направлен на преобразование имеющейся информации. Обучающиеся выполняют определенную последовательность действий: производится фиксация исходных данных, дается описание фактической стороны дела (что, где, когда происходит, кто включен в ситуацию, каковы внешние условия) – формулируются гипотезы о причинах – определяются механизмы детерминации (выявляются причинно-следственные связи, осуществляется проверка и выделение наиболее существенных гипотез) – оформление творческого замысла, идеи.

Главными преимуществами рассматриваемой методики является качественное усвоение знаний, быстрое запоминание и систематизация материала, одновременное развитие абстрактно-логического, ассоциативного и критического мышления.

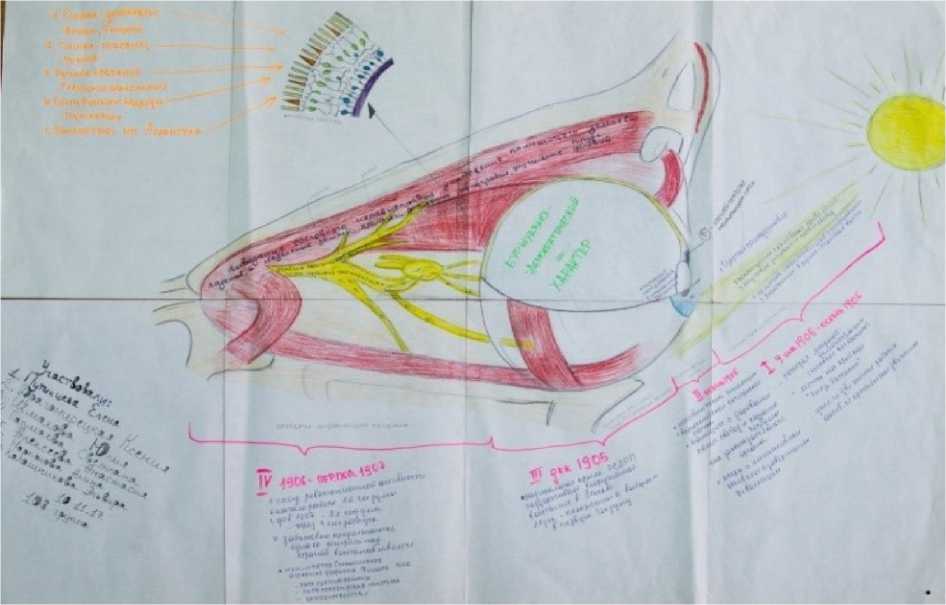

Приведенный пример отражает возможность использования обучающимися междисциплинарных знаний. Так, рассматриваемые революционные события в России в первой четверти XX в. были спроецированы студентами первого курса на анатомию и физиологию глаза (рис. 1). Чтобы воспроизвести механизмы зрительного восприятия, студенты представили на коллаже солнце, лучи которого – это причины революционных событий. Световые лучи попадают на поверхность глаза, проникают через зрачок, фокусируясь в хрусталике (на коллаже функция хрусталика показана двумя самыми значимыми результатами революции: свержение самодержавия и установление демократии). Чтобы обеспечить механизм зрительного восприятия, одного глазного яблока недостаточно: анатомия глаза включает еще и проводники, которые передают полученную информацию в головной мозг для расшифровки и анализа. Эту функцию выполняют нервные волокна. Процесс передачи информации от глазного яблока к нервным волокнам на коллаже сопоставлен с этапами революционных событий в России в первой четверти XX века. Например, падение света на роговицу - это I этап (9 января 1905 г. - осень 1905 г.), преломление света - II этап (осень 1905 г.), прохождение лучей через стекловидное тело на сетчатку - III этап (декабрь 1905 г.), передача информации по нервам - IV этап (1906 г. - первая половина 1907 г.). При этом студенты указали основные события каждого этапа. Зрительные нервы и глазодвигательные мышцы на коллаже отражают последствия революционных событий изучаемого периода. Отдельно на коллаже показана функция сетчатки - важнейшей и сложной функциональной структуры глазного яблока, которая преобразует энергию от поверхностных слоев в электрическую и передает импульсы по нервным волокнам в мозговой отдел зрения. Этот процесс обеспечивается за счет работы фоторецепторов (палочек и колбочек). На коллаже данные фоторецепторы представлены участниками революции, ее движущими силами (социал-демократы, социал-революционеры, Союз русского народа, Русское собрание, Русский народный союз им. Архангела Михаила).

Рисунок 1 – Фото коллажа, выполненного студентами 1 курса лечебного факультета ЧГМА к занятию по дисциплине «История Отечества», тема – «Россия и революции в первой четверти XX века»

Следующая методика, входящая в технологию графического проектирования, - бортовой журнал, она предназначена для активной работы студентов на лекции и имеет существенные ограничения в реализации (рис. 2, 3). В условиях образовательного процесса в ЧГМА лекционные занятия проводятся сразу для большого количества студентов (в зависимости от специальности поток может включать от 100 до 300 человек), что может негативно сказываться на дисциплине в аудитории и организационных моментах. Однако предлагаемая нами методика успешно применяется на кафедре в рамках реализации программ высшего образования и ординатуры в ходе работы по дисциплине «Педагогика и психология», включенной в учебный план всех специальностей. Обучающиеся получают задание для самостоятельной работы - написать лекцию с использованием данной методики в рамках своей клинической специальности. В таблице 2 приве- дены планируемые результаты обучения после проведения занятия «Формы организации учебного процесса» (программы подготовки кадров высшей квалификации и ординатуры, все специальности) с использованием методики бортового журнала.

Таблица 2 – Планируемые результаты обучения после проведения занятия «Формы организации учебного процесса» с использованием методики бортового журнала

|

Индекс компетенции |

Знать |

Уметь |

Владеть |

|

УК-1 Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу |

|

1. Обосновать и охарактеризовать взаимосвязь современных концепций развития личности, содержания образования, особенностей обучения и воспитания |

1. Опытом интерпретации актуальных проблем обучения и воспитания с учетом современных подходов к организации образовательного процесса в системе высшего медицинского образования |

|

УК-3 Готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего медицинского образования |

|

|

|

Рисунок 2 – Фото бортового журнала для занятия «Формы организации учебного процесса», который выполнен ординаторами ЧГМА второго года обучения

Безусловными преимуществами методики является совершенствование навыков фиксации информации с использованием графических органайзеров. Формы визуального отображения информации способствуют наглядности процесса познания. Схема заполнения журнала удобна для обучающихся с развитым как абстрактно-логическим, так и ассоциативным типом мышления и позволяет активно перерабатывать учебный материал во время лекции. Обсуждение результатов в завершении процесса способствует развитию навыков анализа и рефлексии учебной деятельности у студентов. Аналитическая часть журнала позволяет обучающимся четко ответить на вопросы: что они смогли усвоить, что требует более детальной проработки. Кроме того, всегда остается возможность вернуться к результатам, чтобы актуализировать их для применения в клинической практике.

Рисунок 3 – Фото бортового журнала для занятия «Формы организации учебного процесса», который выполнен ординаторами ЧГМА второго года обучения

Одной из характеристик профессионализма будущего врача является умение зрительно представлять и систематизировать информацию. Технологии визуализации в медицине широко применяются в диагностировании заболеваний (ультразвуковые, томографические технологии, прижизненная оксиметрия, флуоресцентная визуализация и др.). В основе большинства из них лежит четкое визуальное представление внутренних структур тела для клинического анализа и медицинского вмешательства, а также понимание функций некоторых органов или тканей.

В педагогике же метод визуализации обеспечивает синтез знаний, позволяет опосредованно и наглядно представить изучаемые явления в тех областях, в которых непосредственно наглядное восприятие затруднено или вообще невозможно. Использование метода визуализации в образовательном пространстве медицинского вуза заключено в более детальной обработке информации, активизации всех видов мышления, преобразовании и переосмыслении предмета обучения. Такой вид визуализации получил название когнитивной. Именно когнитивная визуализация применятся при изучении дисциплины «Русский язык и культура речи» студентами ЧГМА. Студентам предлагается стать участниками конкурса «Фотослово», целью которого является не только привлечение внимания к красоте, выразительности и духовному наследию русского языка, но и развитие умения воссоздать и сконструировать объект изучения. Обучающиеся выбирают текст. Это могут быть пословицы, поговорки, афоризмы русского народа, народов мира о языке, о слове, речи, о здоровье человека. Выбранную языковую единицу необходимо представить в виде образа, т. е. студент согласно теоретическим основам дидактики должен проявить наивысший эвристический уровень визуализации, активно используя самые сложные эвристики: дедукцию, аналогию, индукцию, симметрию, инверсию. Особое внимание студенты и преподаватели обращают на те работы, где воспроизведены языковые единицы, по содержанию связанные с деятельностью врача или с обучением студентов-медиков (рис. 4, 5). Такие проекты отражают не только навыки применения графических организаторов и визуальных средств, но и предоставляют возможность комплексного развития различных форм мышления, показывают ассоциативные связи с другими дисциплинами: нормальной физиологии и анатомии, патологической физиологии и анатомии.

Рисунок 4 – Конкурсное фото, иллюстрирующее пословицу «Держать язык за зубами», выполнено студентами 1 курса лечебного факультета ЧГМА

Рисунок 5 – Конкурсное фото, иллюстрирующее пословицу «Острое словечко колет сердечко», выполнено студентами 1 курса лечебного факультета ЧГМА

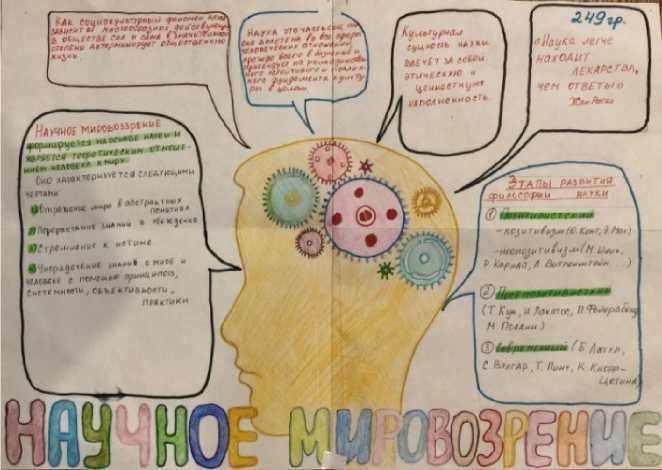

Методика составления интеллект-карт активно используется на занятиях по дисциплине «Философия». Как известно, эта методика включает в работу оба полушария, тем самым открываются возможности для реализации логических и креативных способностей обучающихся. Этот синтез и есть основа для формирования клинического мышления. Существующие в науке подходы к принципам развития этого типа мышления лежат в основе составления интеллект-карт [6]. Именно в этом мы видим особую значимость этой методики для студентов медицинского вуза. Рассмотрим эти подходы, сопоставляя их с процессом работы студентов над интеллект-картой по теме «Научное мировоззрение» (рис. 6).

Первый подход к формированию клинического мышления - гипотетико-дедуктивное мышление (студент собирает информацию по предложенной теме: понятие «научное мировоззрение», его признаки, функции, понятие «научный метод», «научная картина мира», формирование научного мировоззрения, затем формирует схему карты, основой которой является центральный образ (согласно теме - это научное мировоззрение), после этого убирается ненужный материал, остается тот, который подходит к выбранной схеме). Этот подход обычно используют в клинической практике начинающие врачи, например, «после выяснения представляемых пациентом проблем на первых минутах консультации врач формирует несколько диагностических гипотез, которые подтверждаются или отбрасываются путем избирательного расспроса, осмотра, обследования» [7, с. 123].

Рисунок 6 - Интеллект-карта к занятию по дисциплине «Философия», тема «Научное мировоззрение», выполнена студентами 2 курса педиатрического факультета ЧГМА

Второй подход получил название «подход, основанный на схеме». Студент сначала продумывает схему, по которой будет создаваться интеллект-карта, только потом подбирает материал. При этом подходе не приходится отбрасывать лишнюю, не относящуюся к схеме информацию. «В клинической практике врач также может обратиться к заранее сформированной схеме или диаграмме мыслительного процесса. Этот подход возможен только при повышенном уровне компетентности и знаний в своей области. Схема приводит в действие индуктивное мышление – высокоизбирательный и дифференциальный расспрос позволит принять или исключить по очереди большие диагностические области и затем быстро проанализировать проблемную» [8, с. 123].

Третий подход – распознавание моделей. Студент вспоминает уже готовую схему, которую он заложит в основание интеллект-карты. Это может быть используемая в жизни схема или чертеж (например, план местности, план эвакуации, схема движения транспорта и др.). Безусловно, этот подход является самым сложным – необходим опыт для его реализации. «По ходу своей карьеры врачи накапливают практические знания, запоминают детали и ключевые свойства, которые образуют некие модели или структуры памяти, часто их “прикрепляют” к конкретным пациентам. …Такое распознавание – важнейший навык, приобретаемый в результате многолетней работы» [9, с. 124].

Методический анализ образовательных технологий востребован в современном образовательном пространстве вуза, он позволяет определить и описать инструменты, используемые в построении учебной деятельности. Как видно, предлагаемые методы и методики в рамках технологии графического проектирования способствуют развитию абстрактно-логического, ассоциативного, критического и клинического видов мышления. Описанные графические органайзеры и способы визуализации информации активизируют междисциплинарные и наддисциплинарные связи, развивают навыки анализа и рефлексии учебной деятельности. В процессе реализации технологии графического проектирования осуществляется важнейшая задача современного педагога – планирование и моделирование действий обучающихся, совершенствование механизмов взаимосвязи с ними для достижения цели и задач, определенных рабочими программами дисциплин. Методический анализ описываемой технологии показал, что она является значимым визуальным дидактическим инструментом, «…дополняет природные механизмы мышления человека, ответственные за учебную деятельность, помогая воспринимать, перерабатывать, усваивать и применять знания» [10, с. 47].

Планируемые результаты обучения в условиях применения в преподавании дисциплин, закрепленных за кафедрой, описанных методов и методик способствуют развитию квалификационных навыков, эмоционального интеллекта и soft skills [11].

Таким образом, рассмотренные авторами теоретико-методологический, практический и методический аспекты технологии графического проектирования говорят о ее целостности, оптимальности, результативности и универсальности. Именно эти свойства делают анализируемую технологию востребованной в образовательном пространстве медицинского вуза.

Ссылки:

Редактор: Ситникова Ольга Валериевна Переводчик: Кочетова Дарья Андреевна

Список литературы Применение технологии графического проектирования в процессе подготовки будущих врачей: методический аспект

- Дегтерев В.А., Трибунская В.А. Компетентностный подход - новая парадигма образования // Вестник социально-гуманитарного образования и науки. 2014. № 4. С. 35-47

- Дегтерев В.А., Трибунская В.А. Компетентностный подход - новая парадигма образования // Вестник социально-гуманитарного образования и науки. 2014. № 4. С. 42.

- Андреев В.И. Педагогика высшей школы. Инновационно-прогностический курс. Казань, 2013. 500 с

- Тарханова И.Ю. Современные регуляторы становления новой дидактики высшего образования // Ярославский педагогический вестник. 2019. № 2 (107). С. 45-52. DOI: 10.24411/1813-145X-2019-10350

- Чупрова Д.В., Стародубцева К.А. Применение технологии графического проектирования в процессе подготовки будущих врачей: теоретический и методологический аспекты // Общество: социология, психология, педагогика. 2020. № 2 (70). С. 114-119. DOI: 10.24158/spp.2020.2.20